Влияние природных условий Красноярского края на производство зерна

Автор: Арзуманян М.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье дана характеристика природных условий Красноярского края в разрезе сельскохозяйственных (природно-экономических) зон и вновь образованных макрорайонов. Определена степень влияния основных природных факторов на уровень урожайности зерновых культур.

Теплообеспеченность, влагообеспеченность, удельный вес чернозёмов в структуре пашни, урожайность, корреляционно-регрессионный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14083778

IDR: 14083778 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Влияние природных условий Красноярского края на производство зерна

Красноярский край, являясь вторым по площади субъектом Российской Федерации, занимает центральное положение в азиатской части Российской Федерации: с востока на запад проходят границы с Республикой Якутия, Иркутской областью, республиками Тува и Хакасия, Кемеровской, Томской и Тюменской областями, имеет общую площадь 2339,7 тыс. км2 (13,8 %, или 1/7 всей территории России) и вследствие вытянутости на огромное расстояние с севера на юг (почти 3000 км), а также с запада на восток (от 650 до 1460 км) – обладает чрезвычайно сложным и разнообразным климатом (рис. 1).

Рис. 1. Красноярский край на карте России

Несмотря на то, что край расположен в зоне рискованного земледелия, его агропромышленный комплекс является крупным и важным сектором экономики и занимает одно из ведущих мест в Сибирском федеральном округе. Специализация сельскохозяйственного производства в растениеводстве обусловливается двумя тесно взаимосвязанными факторами – производственным направлением хозяйств и природными условиями.

В крае сильно различаются между собой природные зоны. Эта особенность характерна и для страны в целом, которая обладает ощутимыми внутрирегиональными различиями в агроклиматических условиях сельскохозяйственного производства [4, с. 77 ].

Край по природно-экономическим условиям делится на 5 зон: Пригородная (Центральная), Ачинская лесостепная, Канская лесостепная, Южная лесостепная, Северная подтаёжная. Почвенный покров Красноярского края очень разнообразен. По механическому составу почвы края преимущественно тяжёлые. Здесь отчётливо выражены широтные и вертикальные пояса и зоны.

Сельскохозяйственные угодья в общей структуре земельных ресурсов края составляют 12,3 %. При этом высокая доля сельскохозяйственных угодий среди земель края характерна для таких зон, как Центральная (66,9 %), Ачинская (66,2 %), Южная (64,2 %) и Канская (56,6 %) [5, с. 52 ].

По краю доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составляет 60,1 %. Наименьшее значение этого показателя отмечено в Северном макрорайоне (43,2 %), а наибольшее – в Восточном (66,8 %).

Климатические показатели, характеризующие природные условия края, делятся на две группы:

-

1. Связанные с теплообеспеченностью сельскохозяйственных культур (продолжительность безморозного периода (выше 0°), длительность устойчивого периода со среднесуточными температурами 5, 10, 15°, сумма положительных среднесуточных температур выше 10°, абсолютные максимумы и минимумы температур самого холодного и тёплого месяцев в году).

-

2. Связанные с влагообеспеченностью сельскохозяйственных культур (суммарное количество осадков за год и за период с температурами выше 10°С, мм).

Рассмотрим природные условия края в разрезе сельскохозяйственных (природно-экономических) зон и вновь образованных макрорайонов (табл. 1 и 2).

Природные условия Красноярского края по зонам (70°)*

Таблица 1

|

Сельскохозяйственная (природноэкономическая) зона |

Состав и структура |

Почвенный покров |

Теплообеспеченность |

Влагообеспеченность, мм осадков |

|

Пригородная (Центральная) |

6 муниципальных районов: Балахтинский, Березовский, Большемуртинский, Емелья-новский, Манский, Сухобузимский. 4 города: Красноярск, Дивно-горск, Железногорск, Сосно-воборск |

Выщелоченные и обыкновенные чернозёмы, серые лесные почвы |

ССТ** >0°= 2200; ССТ>5°= 1900; ДП***=100-110 дней |

300-350 |

|

Ачинская лесостепная |

10 муниципальных районов: Ачинский, Бирилюс-ский,Боготольский, Больше-улуйский, Козульский, Наза-ровский, Новоселовский, Тюхтетский, Ужурский, Шарыповский. 4 города: Ачинск, Боготол, Назарово, Шарыпово |

Серые лесные, черно-зёмно-луговые почвы, оподзо-ленные чернозёмы |

ССТ>0°= 2000; ССТ>5°= 1800; ДП=100-110 дней |

350-450 |

|

Канская лесостепная |

11 муниципальных районов: Абанский, Дзержинский, Иланский, Ирбейский, Канский, Нижнеингашский, Партизанский, Рыбинский, Саянский, Тасе-евский, Уярский. 3 города: Канск, Зеленогорск, Бородино |

Серые лесные почвы, обыкновенные и выщелоченные чернозёмы |

ССТ>0°=1800; ССТ>5°= 1600; ДП=100-110 дней |

300-350 |

|

Южная лесостепная |

7 муниципальных районов: Минусинский, Курагинский, Шушенский, Ермаковский, Краснотуранский,Идринский, Каратузский. 1 город: Минусинск |

Дерновоглеевые, серые лесные, южные обыкновенные чернозёмы и каштановые почвы |

ССТ>0°= 2400; ССТ>5°= 2000; ДП=110-120 дней |

250-350 |

|

Северная подтаёжная |

4 муниципальных района: Енисейский, Казачинский, Пировский, СевероЕнисейский. 2 города: Енисейск, Лесоси-бирск |

Дерновоподзолистые, серые лесные и подзолистоболотные почвы |

ССТ>0°= 2000; ССТ>5°= 1800; ДП=80-90 дней |

350-1000 |

|

Итого |

38 муниципальных районов 14 городов |

Многообразие почв |

Устойчивая – в южных и центральных областях; недостаточная – в северных |

250-1000 |

*Источник: «Хозяйственно-отраслевая специализация растениеводства и животноводства Красноярского края».

**ССТ – средняя сумма температур.

***ДП (10°) – длительность периода с температурой выше 10°.

Таблица 2

|

Макрорайон |

Состав и структура |

Почвенный покров |

Тепло-обеспеченность |

Влагообеспеченность, мм осадков |

|

Северный широтный пояс |

||||

|

Северный |

3 муниципальных района: Таймырский (ДолганоНенецкий), Эвенкийский, Туру-ханский. 1 город: Норильск |

Горно-тундровые, полигональные и скрытоглеевые примитивные почвы |

ДП**(>0°)= 35-40 дней; ДП(>5°) 10-15 дней; Число дней со снежным покровом - не менее 250 |

200-450 |

|

Приангар-ский |

7 муниципальных районов: Кежемский, Богучанский, Каза-чинский, Пировский, Енисейский, Мотыгинский, СевероЕнисейский. 2 города: Енисейск, Лесоси-бирск |

Дерново-подзолистые, серые лесные и подзолистоболотные, торфяно-глеевые почвы |

ССТ(>0°)=1800; ССТ(>5°) = 1600; ДП (>10°) = 60-70 дней |

350-550 |

|

Южный широтный пояс |

||||

|

Южный |

7 муниципальных районов: Минусинский, Курагинский, Шушенский, Ермаковский, Красноту-ранский,Идринский, Каратузский. 1 город: Минусинск |

Дерново-глеевые, серые лесные,южные обыкновенные чернозёмы и каштановые почвы |

ССТ(>0°)= 2400; ССТ(>5°) = 2000; ДП(>10°) = 110-120 дней |

250-350 |

|

Западный |

11 муниципальных районов: Ачинский, Балахтинский, Бого-тольский, Большеулуйский, Ко-зульский, Новоселовский, Наза-ровский, Ужурский, Бирилюсский, Тюхтетский, Шарыповский. 4 города: Ачинск, Боготол, Назарово, Шарыпово |

Серые лесные, чернозёмно-луговые почвы, оподзо-ленные чернозёмы |

ССТ(>0°)= 2000; ССТ(>5°) = 1800; ДП(>10°) = 100-110 дней |

350-450 |

|

Центральный |

5 муниципальных районов: Емельяновский, Березовский, Сухобузимский, Манский, Большемуртинский. 5 городов: Красноярск, Дивно-горск, Сосновоборск, ЗАТО г. Железногорск и п. Кедровый |

Выщелоченные и обыкновенные чернозёмы, серые лесные почвы |

ССТ(>0°)=2200; ССТ(>5°) = 1900; ДП(>10°) = 100-110 дней |

300-350 |

|

Восточный |

11 муниципальных районов: Абанский, Дзержинский, Илан-ский, Ирбейский, Канский, Ниж-неингашский, Партизанский, Рыбинский, Саянский, Тасеев-ский, Уярский. 3 города: Бородино, Канск, Зеленогорск |

Серые лесные почвы, обыкновенные и выщелоченные чернозёмы |

ССТ(>0°)= 1800; ССТ(>5°) = 1600; ДП(>10°) = 100-110 дней |

300-350 |

|

Итого |

44 муниципальных района; 16 городов |

Многообразие почв |

Устойчивая -в южных и центральных областях; недостаточная -в северных |

200-550 |

Для роста и развития зерновых культур, так же как и для любых других растений, требуются определённые сочетания основных четырёх климатических факторов: тепла, света, влаги и питательных веществ, содержащихся в почве.

С целью определения степени влияния природных условий на урожайность зерновых культур в Красноярском крае был проведён корреляционно-регрессионный анализ (табл. 3).

Таблица 3

Влияние природных условий Красноярского края на урожайность зерновых культур *

****

|

Макрорайон |

У з . к . ** с 1 га, ц |

Теплообеспеченность (длительность периода с температурой выше 10°), дней*** |

Влагообеспечен-ность, мм осадков*** |

Удельный вес чернозёмов в структуре пашни, %**** |

|

Северный |

0 |

0 |

325 |

0 |

|

Приангарский |

10,2 |

65 |

450 |

7,4 |

|

Южный |

11,5 |

115 |

300 |

5,1 |

|

Западный |

27,7 |

105 |

400 |

74,4 |

|

Центральный |

19,8 |

105 |

325 |

56,4 |

|

Восточный |

16,5 |

105 |

325 |

50,8 |

* Согласно Стратегии социально-экономического развития Красноярского края на период до 2020 года [7].

** Урожайность зерновых культур.

*** Источник: [1, 2].

В качестве результативного фактора выступала средняя урожайность зерновых культур в каждом из макрорайонов, где производство зерна является традиционным видом деятельности. Урожайность определялась как отношение валового сбора зерна к посевной площади зерновых

ВП

У з . к . =

J посевов

Независимыми факторами были выбраны: 1) теплообеспеченность, 2) влагообеспеченность и 3) удельный вес чернозёмов в структуре пашни.

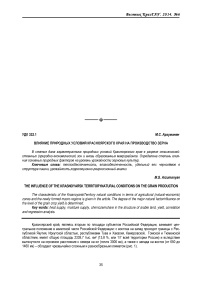

При помощи графического метода была представлена в виде кривой зависимость между независимыми и результативным факторами (рис. 2–4).

Рис. 2. Зависимость между теплообеспеченностью и урожайностью зерновых культур

Данная кривая, описывающая вышеупомянутую зависимость, по форме очень близка прямой. Поэтому будет актуальным при построении регрессии сделать выбор в пользу парной, задаваемой в общем виде следующим образом:

у = а + bx .

При помощи системы нормальных уравнений, получаемой дифференцированием вышеприведённой формулы по каждому из параметров (нахождение частных производных), выражается зависимость между независимой и результативной переменными. В общем виде такая система для парной регрессии имеет следующий вид [3, с. 393 ]:

п п

ап + b

Exi=Ху' 1=1 1=1

п

а

<

x t + b

^x;2 = Е x t y t t=i t=i

Природные условия Красноярского края по макрорайонам*

При помощи метода наименьших квадратов (МНК) находятся значения параметров а и b . Для определения влияния 1-го фактора – теплообеспеченности на урожайность зерновых культур – используем систему с уже известными величинами

(6 а + 495 b = 85,7, (495 а + 50525 b = 8705,5.

Матрица, составленная из коэффициентов при переменных, является квадратной (т.е. имеет равное число строк и столбцов). Значит, система линейных алгебраических уравнений может быть решена любым из трёх известных способов (методов): Гаусса, Крамера или обратной матрицы.

В результате осуществления корреляционно-регрессионного анализа была получена следующая модель:

у = 0,36 + 0,17x,

где у - урожайность зерновых культур с 1 га, ц;

-

x - теплообеспеченность.

Параметр а не несёт в себе экономического смысла, его значение выступает либо как начальное значение, на основе которого формируется результативное значение, либо как корректирующая величина значения независимого фактора. Ввиду положительности параметра b делаем вывод, что связь является прямой, т. е. увеличение показателя теплообеспеченности способствует увеличению урожайности зерновых культур; параметр b интерпретируется следующим образом: при увеличении значения теплообеспеченности на 1 день урожайность зерновых культур увеличивается на 0,17 ц с 1 га.

Для определения тесноты связи между факторами используется коэффициент корреляции гху , рассчитываемый по формуле

„ h ° х х У-ху

г*у = Ут, = где ох и оу - среднеквадратические отклонения независимого и результативного факторов, определяемые по формулам:

#х = = ^1^ и 0у = /щу = ^(^ (7), (8)

D(x) и D(y) - дисперсии независимого и результативного факторов;

-

x - среднее значение независимого фактора;

-

у - среднее значение результативного фактора;

xy - среднее от произведений независимого и результативного факторов.

Для определения доли дисперсии результативного фактора, объясняемой значениями независимого фактора, используется коэффициент детерминации, рассчитываемый по формуле

R xy =(r xy )2.

Связь является сильной, так как коэффициент корреляции в процентном выражении равен 78,9 %, а коэффициент детерминации равен 0,62. Это означает, что изменение урожайности зерновых культур на 62 % объясняется изменением значения теплообеспеченности.

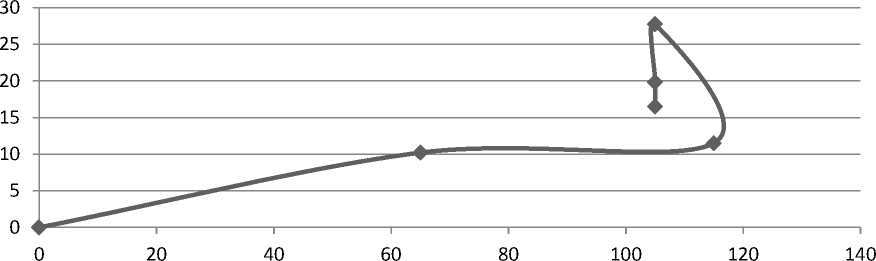

Рис. 3. Зависимость между влагообеспеченностью и урожайностью зерновых культур

График имеет зигзагообразную форму, но учитывая, что имеется возможность подбора прямой, удовлетворяющей МНК, по-прежнему актуальна линейная регрессия.

На этот раз система нормальных уравнений выглядит следующим образом:

(6 a + 2125 b =85,7, , ,

(2125 a + 769375 b = 30917,5. (10)

В результате осуществления корреляционно-регрессионного анализа была получена следующая модель:

У = 2,34 + 0,03 %,

где у - урожайность зерновых культур с 1 га, ц;

х - влагообеспеченность.

Параметр b - положительный, значит связь прямая, т. е. увеличение показателя влагообеспеченно-сти способствует увеличению урожайности зерновых культур; параметр b интерпретируется следующим образом: при увеличении значения теплообеспеченности на 1 день урожайность зерновых культур увеличивается на 0,03 ц.

Связь является слабой, так как коэффициент корреляции в процентном выражении равен 21 %, а коэффициент детерминации равен 0,04, т. е. изменения урожайности зерновых культур практически не объясняются изменениями влагообеспеченности. Причиной этому является то, что и северные, и центральные, и южные земли края в достаточно равной степени обеспечены влагой.

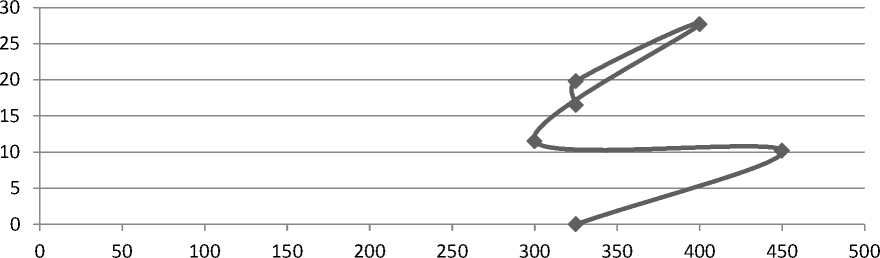

Для этой кривой при построении модели также будет актуально использование парной линейной регрессии.

Система нормальных уравнений выглядит следующим образом:

(6 a +194,1 b = 85,7, (194,1 a + 11377,73 b = 4149,93.

Рис. 4. Зависимость между удельным весом чернозёмов в структуре пашни и урожайностью зерновых культур

В результате осуществления корреляционно-регрессионного анализа была получена следующая модель:

у = 5,54 + 0,27 %, (13)

где у - урожайность зерновых культур с 1 га, ц;

х - удельный вес чернозёмов в структуре пашни, %

Параметр b - положительный, значит связь прямая, т. е. чем выше удельный вес чернозёмов в структуре пашни, тем выше урожайность зерновых культур; параметр b интерпретируется следующим образом: при увеличении удельного веса чернозёмов в структуре пашни на 1 % урожайность зерновых культур увеличивается на 0,27 ц.

Связь является близкой к функциональной, так как коэффициент корреляции в процентном выражении равен 91,6 %, а коэффициент детерминации – 0,84. Это означает, что изменение урожайности зерновых культур на 84 % объясняется изменением удельного веса чернозёмов в структуре пашни.