Влияние природы заместителя на эффективность боразотных антисептиков и антипиренов древесины

Автор: Степина И.В., Строкова В.В., Ерофеев В.Т.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Технологии производства строительных материалов и изделий

Статья в выпуске: 5 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Антисептирование и антипирирование древесины являются необходимыми условиями ее применения в современных строительных технологиях. Использование боразотных соединений для этих целей имеет важное преимущество – это образование устойчивых химических связей между молекулами модификаторов и гидроксильными группами основных компонентов древесины (целлюлозы и лигнина) за счет бораминной координации на поверхности модифицированного материала. Меняя химический состав боразотных модификаторов, можно управлять свойствами поверхности модифицированной древесины. В этой связи целью исследования являлась разработка оптимального состава боразотных модификаторов, обеспечивающего длительный и эффективный защитный эффект от действия микроорганизмов и повышенной температуры и сохраняющего уникальные природные свойства древесины сосны. Методы и материалы. Исследование выполняли с использованием методов термического анализа, оценки огнезащитной эффективности составов боразотных соединений и определения грибостойкости модифицированных боразотными соединениями образцов древесины сосны. Результаты. Боразотные соединения, в составе которых одна гидроксильная группа у атома бора замещена на фенильный радикал, показали более высокую эффективность против плесневых и дереворазрушающих грибов и обеспечили вторую группу огнезащитной эффективности при меньших концентрациях по сравнению с БАС с тремя гидроксильными группами у атома бора. Обсуждение. Введение фенильного радикала в БАС резко повышает их эффективность как антисептиков и антипиренов, позволяя пятикратно снизить рабочую концентрацию без потери защитных свойств. Низкие концентрации фенилборатов (5–10%) снижают затраты на обработку. Минимальная концентрация модификаторов минимизирует влияние на естественную структуру материала. Устойчивые координационные связи БАС с целлюлозой и лигнином предотвращают вымывание реагентов. Составы на основе фенилборатов оптимальны для комплексной защиты лигноцеллюлозных материалов в строительстве, соответствующем экологическим требованиям. Заключение. Исследование доказало, что природа заместителя в боразотных соединениях является решающим фактором их эффективности. Фенилсодержащие БАС (МЭАФБ, ДЭАФБ) сочетают высокую биоцидную активность, термостабильность и огнезащиту при минимальных концентрациях, предлагая экономически и экологически устойчивое решение для модифицирования древесины.

Древесина, целлюлоза, лигнин, боразотные соединения, модифицирование, биостойкость, термостойкость

Короткий адрес: https://sciup.org/142246091

IDR: 142246091 | УДК: 691.11 | DOI: 10.15828/2075-8545-2025-17-5-530-537

Текст научной статьи Влияние природы заместителя на эффективность боразотных антисептиков и антипиренов древесины

Степина И.В., Строкова В.В., Ерофеев В.Т. Влияние природы заместителя на эффективность боразотных антисептиков и антипиренов древесины. Нанотехнологии в строительстве. 2025;17(5):530–537. – EDN: FBUBVM.

Stepina I.V., Strokova V.V., Erofeev V.T. The effect of substitute nature on the effectiveness of boron-nitrogen wood preservatives and flame retardants. Nanotechnologies in construction. 2025;17(5):530–537. – EDN: FBUBVM.

Применение древесины в современных строительных технологиях возможно только при условии ее антисептирования и антипирирования [1–4]. Разработка для этих целей эффективных модификаторов, обеспечивающих длительный защитный эффект, является актуальной задачей. В работе [5] огнестойкость древесины и коры клена (Acer velutinum) и ясеня (Fraxinus excelsior) обеспечивалась с помощью смесей, состоящих из биологических материалов, таких как крахмал (С), клей (Г) и краски на водной основе (М) в двух различных комбинированных рецептурах с перлитом (П) как основным антипиреном. В ходе исследования было установлено, что самая высокая потеря массы наблюдалась в необработанных образцах древесины и необработанной коры клена, в то время как наименьший процент потери массы был связан с образцами древесины, обработанной СПГМ. Наименьшее время до воспламенения и время воспламенения было измерено в необработанных пробах древесины клена без коры, а наибольшее их число было измерено в пробах древесины клена без коры, обработанной СПГМ.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

В книге [6] авторы описывают вклад основных компонентов (меламин, пентаэритритол, полифосфат аммония), дополнительных компонентов (хлорированный парафин, мора, целлюлоза, углеродные нанодобавки и т.д.) и полимерных вспучивающихся композиций на процесс обугливания. В работе [7] рассматривается использование пропитки на основе соды и борной кислоты для повышения огнестойкости древесины. Результатом испытаний стало обоснование использования этой пропитки для повышения огнестойкости древесины. Самоочищающиеся поверхности, стойкость к царапинам и погодным воздействиям, а также биоцидные свойства были достигнуты благодаря применению наночастиц [8]. Исследования, оценивающие эффективность наночастиц из серебра (Ag), бора (B), меди (Cu), цинка (Zn), оксида цинка (ZnO), бората цинка (Zn3B2O6) и диоксида титана (TiO2) в составе защитных материалов для древесины, привели к многообещающим результатам. Испытания, проведенные с использованием термитов, гнили, плесени, а также УФ-облучения показали, что эффективность разработанных биоцидов повышается при введении нанодобавок в их состав.

В работе [9] приведены последние исследования в научных кругах по защите древесины. В представленном обзоре показано, что долговечность древесины может быть улучшена посредством защиты древесины, которая включает в себя консерванты и модификационные системы для древесины. Рассмотрены консерванты на масляной основе [10–14], консерванты на водной основе [15–18], природные консерванты для древесины [19–22] и новые системы консервантов [23–27]. Представленные результаты научных исследований способствуют безопасному использованию консервантов, совершенствованию методов модифицирования древесины, а также рециркуляции и утилизации обработанных материалов. Отмечено, что важным условием эффективности применения защитных средств является длительность защитного действия, повышающая экономический эффект от их применения. В проведенных ранее исследованиях [28–30] было показано, что боразотные соединения способны образовывать с компонентами лигно-углеводного комплекса древесины устойчивые химические связи. Образование таких связей исключает вымывание модификатора из состава строительного материала в процессе эксплуатации конструкции, обеспечивая тем самым длительный защитный эффект. По этой причине защитные составы на основе боразотных соединений весьма перспективны с точки зрения антисептирования и антипирирования древесины строительных объектов. В этой связи исследование зависимости эффективности защитного действия от состава боразотных модификаторов является весьма актуальной задачей.

МЕТОДОЛОГИЯ

В качестве модификаторов использовали боразотные соединения (БАС), полученные по методике, описанной в [31, 32]: моно-, диэтаноламин(NB) борат (МЭАБ и ДЭАБ соответственно) и моно-, диэтаноламин(NB)фенилборат (МЭАФБ и ДЭАФБ соответственно). В качестве подложки использовали заболонную часть древесины сосны в воздушно-сухом состоянии. Модифицирование древесины осуществляли методом погружения образцов в растворы БАС при комнатной температуре при постоянном помешивании в течение 3 часов. После этого образцы высушивали на воздухе до постоянной массы.

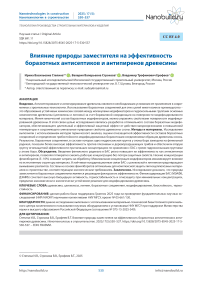

Модифицированные образцы заболонной части древесины сосны испытывали на грибостойкость по методике, описанной в ГОСТ 9.048-89: поверхность образцов древесины размером 5×5×1 см заражали суспензией с концентрацией 1–2 млн/мл спор грибов Aspergillus niger van Tieghem, Aspergillus terreus Thom, Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud, Paecilomyces variori Bainier, Penicillium funiculosum Thom, Penicillium ochro-chloron Biourge, Scopulariopsis brevicaulis Bainier, Trichoderma viride Pers. Ex Fr . Дополнительно в суспензию были введены споры дереворазрушающих грибов Serpula lacrimans ВКМ-465 и Antrodia sinuosa BKM F-1741 . Контролем служили немодифицированные образцы древесины. Образцы, зараженные вышеуказанной суспензией грибов, помещали в открытой чашке Петри в эксикатор и выдерживали в условиях, оптимальных для роста грибов: температуре 27–28 °С и влажности 98% в течение 28 суток. Промежуточные осмотры образцов (визуально и с микрокопированием при увеличении 60×) проводили через 14 суток.

По окончании испытаний оценивали стадию развития грибов в баллах по пятибалльной системе (ГОСТ 9.048-89): «0» баллов – абсолютно чистые образцы, отсутствие проросших конидий и развития колоний (визуально и под микроскоп); «1» балл – визуально чистые образцы, под микроскопом видны лишь мелкие очаги мицелия в виде отдельных пятен, спороношение отсутствует; «2» балла – поверхностное развитие мицелия в виде многочисленных пятен, спороношение отсутствует; «3» балла – обильное разрастание мицелия по поверхности образца, начало спороношения; «4» балла – при визуальном осмотре отчетливо виден сплошной рост мицелия и спороношение; «5» баллов – глубокое поражение мицелием всей площади образца при интенсивном спороношении.

Термический анализ образцов древесины проводили на термоанализаторе «Du Pont – 9900». Исследования на термовесах ТГА-951 проводились в динамическом режиме нагревания в атмосфере воздуха

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ при скоростях нагревания 5, 10 °С /мин. Построение и обработка термоаналитических кривых осуществлялись с использованием программы TA Universal Analysis 2000.

Оценку огнезащитной эффективности БАС проводили в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.1. с применением установки «Керамическая труба». Вертикально ориентированный образец древесины помещался в пламя газовой горелки, установленной в реакционной камере керамической трубы, и подвергался тепловому воздействию в течение 2-х минут. Критерием степени огнезащитной эффективности БАС служила величина потери массы стандартных образцов после испытания. При потере массы образцами не более 9% огнезащитный состав принадлежит к I группе огнезащитной эффективности. При потере массы более 9%, но не более 25% – для состава устанавливают II группу огнезащитной эффективности. При потере массы образцов более 25% считают, что данный состав не обеспечивает огнезащиту древесины и не является огнезащитным.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные экспериментальные данные по определению устойчивости древесины к действию плесневых и дереворазрушающих грибов (табл. 1) демон- стрируют эффективность боразотных соединений в подавлении роста грибов на поверхности образцов модифицированной древесины. Испытания проводились при разных концентрациях БАС (для МЭАБ и ДЭАБ использовались 10, 30 и 50%-ные составы; МЭАФБ и ДЭАФБ хуже растворяются в воде и поэтому использовались только 5 и 10%-ные составы), а результаты оценивались по площади покрытия поверхности образцов мицелиями грибов с использованием балльной шкалы от 0 до 5, где 0 – отсутствие роста, 5 – максимальное поражение.

Из полученных данных (табл. 1) видно, что боразотные соединения, в составе которых одна гидроксильная группа у атома бора замещена на фенильный радикал (МЭАФБ, ДЭАФБ), показали более высокую эффективность против плесневых и дереворазрушающих грибов при меньших концентрациях по сравнению с БАС с тремя гидроксильными группами у атома бора.

Согласно данным эксперимента (табл. 1) достаточно 10%-ной концентрации МЭАФБ для полной защиты от развития грибных мицелиев, в то время как при использовании МЭАБ/ДЭАБ необходима 50%-ная концентрация модификатора для той же цели. При испытании контрольных образцов без использования боразотных модификаторов наблюдается массовое поражение грибами поверхности

Таблица 1. Результаты оценки грибостойкости

|

БАС |

Концентрация БАС, % |

Внешний вид образцов после испытаний |

Стадия развития грибов в баллах |

|

МЭАБ |

10 |

Обильное разрастание мицелия по поверхности образца, начало спороношения |

3 |

|

30 |

Поверхностное развитие мицелия в виде многочисленных пятен, спороношение отсутствует |

2 |

|

|

50 |

Образцы чистые, проросших конидий и колоний грибов не выявлено |

0 |

|

|

ДЭАБ |

10 |

Обильное разрастание мицелия по поверхности образца, начало спороношения |

3 |

|

30 |

Поверхностное развитие мицелия в виде многочисленных пятен, спороношение отсутствует |

2 |

|

|

50 |

Образцы чистые, проросших конидий и колоний грибов не выявлено |

0 |

|

|

МЭАФБ |

5 |

Под микроскопом видны мелкие очаги мицелия в виде отдельных пятен, спороношение отсутствует |

1 |

|

10 |

Образцы чистые, проросших конидий и колоний грибов не выявлено |

0 |

|

|

ДЭАФБ |

5 |

Под микроскопом видны мелкие очаги мицелия в виде отдельных пятен, спороношение отсутствует |

1 |

|

Контроль |

– |

80–85% поверхности заросло грибами |

5 |

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

(5 баллов), что подтверждает необходимость биоцидной обработки (рис. 1).

Контрольные и грибостойкие образцы древесины (МЭАБ 50%, ДЭАБ 50% и МЭАФБ 10%) подвергали термическому анализу. Из полученных экспериментальных данных (табл. 2) видно, что увеличение скорости нагрева (с 5 до 10 °С/мин) приводит к расширению температурных интервалов деструкции. Например, для контроля (древесина) при 10 °С/мин верхняя граница первого интервала увеличивается со 150 до 160 °C, второго – с 380 до 400 °C, а третьего – с 470 до 475 °C. Для образцов, модифицированных 50%-ным раствором ДЭАБ, изменения еще более существенные: при скорости нагревания 10 °С/мин верхняя граница первого интервала увеличивается со 150 до 185 °C, второго – с 383 до 392 °C. При этом при повышении скорости нагрева наблюдается снижение потери массы на первом этапе деструкции (например, для контроля: 9,23% → 7,3%; для ДЭАБ 50%: 8.73% → 7.63%) и увеличение темпе-

Рис. 1. Стадии развития грибов: а – 0; б – 1; в – 2; г – 3; д – 5

Таблица 2. Некоторые характеристики термоаналитических кривых

|

Характеристика ТГ-кривой |

Древесина (контроль) |

Древесина + МЭАБ 50% |

Древесина + ДЭАБ 50% |

Древесина + МЭАФБ 10% |

||||

|

Скорость нагревания, °С/мин |

5 |

10 |

5 |

10 |

5 |

10 |

5 |

10 |

|

Температурный интервал деструкции, оС |

30–150 |

30–160 |

30–150 |

30–150 |

30–150 |

30–185 |

30–150 |

30–150 |

|

Потеря массы на участке, % |

9,23 |

7,3 |

7,24 |

7,2 |

8,73 |

7,63 |

7,82 |

3,62 |

|

Температура максимума, оС |

60 |

70 |

58 |

67 |

66 |

87 |

100 |

110 |

|

Температурный интервал деструкции, оС |

150–380 |

160–400 |

150–390 |

150–404 |

150–383 |

185–392 |

150–410 |

150–420 |

|

Потеря массы на участке, % |

60,2 |

65,9 |

58,9 |

58,6 |

53,1 |

53,1 |

59,34 |

60,93 |

|

Температура максимума, оС |

325 |

340 |

326 |

341 |

324 |

338 |

350 |

360 |

|

Температурный интервал деструкции, оС |

380–470 |

400–475 |

390–650 |

404–650 |

383–650 |

392–650 |

410–650 |

420–670 |

|

Потеря массы на участке, % |

30,3 |

26,6 |

26,5 |

28,2 |

30,9 |

33,7 |

24,13 |

24,80 |

|

Температура максимума, оС |

452 |

458 |

466 |

487 |

468 |

495 |

500 |

510 |

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ратуры максимума пиков (например, для контроля: 60 → 70 °C; для ДЭАБ 50%: 66 → 87 °C для первого интервала). Это может быть связано с ускорением процессов испарения влаги и летучих веществ.

Модифицирование поверхности 50%-ным раствором МЭАБ приводит к тому, что при скорости нагревания 10 °С/мин наблюдается снижение потери массы на первом этапе (7,3% против 9,23% у контроля) и повышение температуры максимума третьего этапа (487 °C против 458 °C у контроля). Это указывает на повышение термической стабильности. Суммарная потеря массы (94,1%) ниже, чем у контроля (99,73%), что может свидетельствовать о неполной деструкции. У образцов древесины, модифицированных 50%-ным раствором ДЭАБ, на втором этапе деструкции при скорости нагревания 10 °С/мин отмечается снижение величины потери массы (53,1% против 65,9% у контроля) и увеличение температуры максимума (338 °C → 340 °C у контроля). Это говорит о замедлении процессов термоокислительной деструкции. Образцы, модифицированные 10%-ным раствором МЭАФБ, демонстрируют наибольшую термическую стабильность: они характеризуются наименьшей величиной потери массы, а температура максимума третьего этапа достигает 510 °C (против 458 °C у контроля).

Модификаторы МЭАБ, ДЭАБ и МЭАФБ увеличивают температурные максимумы деструкции модифицированной ими древесины, что свидетельствует о повышении термической устойчивости модифицированной древесины. Наиболее эффективным из исследуемых антипиренов является МЭАФБ. Скорость нагрева влияет на распределение потери массы по этапам: при 10 °С/мин процессы смещаются в область более высоких температур.

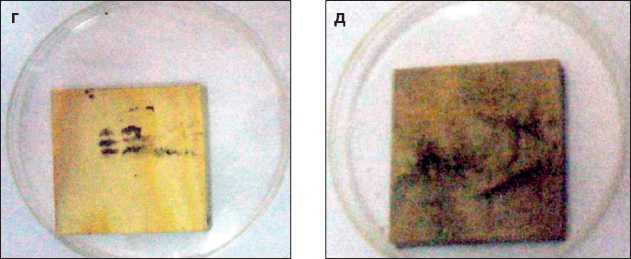

Результаты оценки огнезащитной эффективности БАС представлены на рис. 2. Расход 50%-ных составов МЭАБ и ДЭАБ составлял 150 г/м2, расход 10%-ного состава МЭАФБ составлял 320 г/м2. Величина потери массы образцов модифицированной древесины не превышает 20%. В соответствии с методикой ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.1. это означает, что 50%-ные составы МЭАБ и ДЭАБ, а также 10%-ный состав МЭАФБ относятся к составам второй группы огнезащитной эффективности. При модифицировании поверхности древесины этими составами она переходит в группу трудновоспламеняемых материалов.

Таким образом, БАС с фенильным заместителем (МЭАФБ, ДЭАФБ) показали пятикратное снижение необходимой концентрации по сравнению с аналогами без заместителя (МЭАБ, ДЭАБ). Для полной защиты от грибов (оценка 0 баллов по ГОСТ 9.04889) достаточно 10% МЭАФБ, тогда как МЭАБ/ДЭАБ требуют 50% концентрации (табл. 1). Контрольные образцы без обработки показали максимальное поражение (5 баллов), подтверждая необходимость модификации.

Модифицирование БАС повысило температуру термической деструкции древесины. Наибольший эффект дал МЭАФБ: температура пика деструкции достигла 510 °C (против 458 °C у контроля при скорости нагрева 10 °С/мин, табл. 2). Снижение потери массы на первом этапе деструкции (например, до 3,62% для МЭАФБ против 7,3% у контроля) указывает на замедление испарения влаги и летучих веществ. Увеличение скорости нагрева с 5 до 10 °С/мин смещает процессы деструкции в область более высоких температур, снижая потерю массы на начальных стадиях.

Все испытанные составы (МЭАБ 50%, ДЭАБ 50%, МЭАФБ 10%) отнесены ко II группе огнезащитной эффективности (потеря массы <25% по ГОСТ Р 53292-2009). Потеря массы модифицированных об-

Рис. 2. Величины потери массы образцами древесины в процессе огневых испытаний

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ разцов не превысила 20%, что переводит древесину в категорию трудновоспламеняемых материалов (рис. 2).

ВЫВОДЫ

Введение фенильного радикала в БАС резко повышает их эффективность как антисептиков, так и антипиренов, позволяя пятикратно снизить рабочую концентрацию без потери защитных свойств.

Низкие концентрации МЭАФБ/ДЭАФБ (5–10%) снижают затраты на обработку. Минимальная концентрация модификаторов минимизирует влияние на естественную структуру материала.

Устойчивые координационные связи БАС с целлюлозой и лигнином предотвращают вымывание реагентов.

Составы на основе МЭАФБ оптимальны для комплексной защиты лигноцеллюлозных материалов в строительстве, соответствующем экологическим требованиям. Дальнейшие исследования могут быть направлены на оптимизацию составов для других пород древесины и промышленного внедрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование доказало, что природа заместителя в боразотных соединениях является решающим фактором их эффективности. Фенилсодержащие БАС (МЭАФБ, ДЭАФБ) сочетают высокую биоцидную активность, термостабильность и огнезащиту при минимальных концентрациях, предлагая экономически и экологически устойчивое решение для модифицирования древесины.