Влияние пробоподготовки на точность определения состава флюида в кварце методом газовой хроматографии при термическом вскрытии включений

Автор: С.Н. Шанина, М.А. Корекина

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (367), 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние пробоподготовки на точность определения углекислого газа и воды во флюидных включениях в кварце методом газовой хроматографии с применением нагревания как способа вскрытия включений. Установлено, что для получения корректных результатов необходим тщательный контроль кварцевой крупки на всех этапах пробоподготовки. Показано, что исключение предварительного отбора зерен кварца под бинокулярным микроскопом, даже при исследовании высокочистых прозрачных зерен кварца, может привести к существенным ошибкам в определении содержаний углекислого газа и воды. В случаях, когда кварцевые зерна содержат сростки с включениями магнитных и слабомагнитных минералов и(или) покрыты пленками гидроокислов железа, стандартные процедуры пробоподготовки, включающие дробление кварца, отбор мономинеральной фракции, обработку нагретыми растворами кислот, тщательное промывание в бидистиллированной воде с последующей сушкой, оказываются недостаточными при использовании термической деструкции как способа вскрытия включений. Для соотнесения полученных данных с составом флюидных включений в подобных образцах рекомендуется вводить в схему пробоподготовки дополнительный этап — электромагнитную сепарацию.

Газовая хроматография, кварц, флюидные включения

Короткий адрес: https://sciup.org/149149051

IDR: 149149051 | УДК: 548.4:553.87 | DOI: 10.19110/geov.2025.7.3

Текст научной статьи Влияние пробоподготовки на точность определения состава флюида в кварце методом газовой хроматографии при термическом вскрытии включений

Пиролитическая газовая хроматография широко применяется для анализа состава газов во включениях в минералах и горных породах (Осоргин, 1990; Миронова, Салазкин, 1993; Крейсберг и др., 2007; Миронова, 2010 и др.). Метод позволяет определять состав газовой фазы, выделяющейся из породы при её нагревании в заданном температурном интервале. Результаты исследований дают информацию об условиях минералообразования, температуре и химическом составе природных растворов, а также имеют прикладное значение при оценке качества минерального сырья, установлении геохимических аномалий и т. д.

Источниками газовых компонентов при нагревании минералов и горных пород являются не только флюидные включения в минералах, но и присутствующие легкоразложимые микроминеральные включения, микропоры и структурные дефекты, включения органического вещества, а в ряде случаев и сам природный объект (Осоргин, 1990). Ещё одним источником газовых компонентов служат поверхности минералов, часто обладающие большой адсорбционной способностью (Ходаков, 1966; Barker, Torkelson, 1975; Куприн, Щербаков, 1996).

Подготовка образца к анализу в значительной мере зависит от задач исследования. При изучении газо-

вого состава флюидных включений методом пиролитической газовой хроматографии образец должен соответствовать определенным требованиям по отсутствию разлагающихся минералов и загрязняющих примесей, а также размеру анализируемой фракции. Обычно для исследования состава флюидных включений методом термической деструкции размер анализируемой фракции должен превышать размер включений не менее чем в 10 раз (Миронова, Салазкин, 1993). Это позволяет снизить вклад термодесорбции с поверхности фракции. Таким условиям часто удовлетворяет фракция 0.25—0.5 мм. Для очистки образца обычно необходим тщательный отбор материала под микроскопом и его последующая обработка разбавленными кислотами (Миронова, Салазкин, 1993; Осоргин, 1990). Согласно результатам исследований метод термической деструкции применим вплоть до содержаний 2.6·10–4 мас. % для СО2 и 1·10–3 мас. % для Н2О. Ниже этих значений интерпретация полученных результатов обусловлена только процессами их десорбции с образца и «гажением» самой хроматографической системы (Миронова, Салазкин, 1993).

В данной статье мы бы хотели ещё раз напомнить, какое значение может оказать пробоподготов-ка образца на достоверность получаемых результатов при изучении включений в минералах деструктивными методами анализа. Основная цель работы — оценка влияния пробоподготовки крупки из кварцевых агрегатов на выделение углекислого газа и воды в процессе нагревания образцов. Эти два компонента обычно преобладают в составе флюидных включений в кварце (Миронова, 2010). Их содержания являются одним из важнейших критериев при определении качества кварцевого сырья (Крейсберг и др., 2007). Соотношения этих компонентов друг с другом, а также с другими газами используют для установления степени окисленности летучих компонентов, а также как критерии при оценке золотоносности кварцевых жил (Долгов и др., 1990; Томиленко, Гибшер, 2001; Гибшер и др., 2011).

Вода в кварце может содержаться в газово-жидких включениях, микропорах, минеральных включениях, находиться в кристаллической решетке в виде примесных водородных дефектов и адсорбироваться по трещинам в кристаллах (Миронова, Салазкин, 1993). Для удаления основной части воды, сорбированной поверхностью кварцевых зерен, обычно достаточно прогреть кварцевую крупку до 100 °С непосредственно перед исследованием. Дальнейшее нагревание образца в температурном диапазоне до 600 °С приводит к выделению воды из крупных включений, а при нагревании до 1000 °С — из мелких включений и удалению молекулярно-дисперсной воды, растворенной в структуре кварца. Однако в кварцевых образцах нередко содержатся твердые минеральные примеси иногда микронных размеров, в том числе водосодержащие (магнетит, флогопит, гидрогетит, хлорит, мусковит, биотит и т. д.), которые не всегда удается полностью удалить в процессе отбора монофракции при небольших увеличениях бинокулярного микроскопа. Существенное снижение этих примесей возможно только при предварительном применении специальных методов пробоподготовки, приводящих к удалению магнитных техногенных частиц, магнитных и слабо- магнитных минералов, а также находящихся с ними в сростках минералов. Основная часть углекислого газа, определяемого при нагревании кварцевых проб, связана с флюидными включениями. Но в случае нагревания образца его источником могут также оказаться микропримеси кальцита и органического вещества. Так, в работе Осоргина (1990) показано, что при разложении всего лишь 0.02 % мас. примеси кальцита из образца может выделиться 90 мкг/кг углекислого газа. Кроме того, углекислый газ хорошо адсорбируется и удерживается на поверхности многих минеральных зерен (Миронова, Салазкин, 1993; Barker, Torkelson, 1975). По данным Миронова, Салазкина (1993), на поверхности кварца в состоянии хемосорбции может присутствовать до 30 мкг СО2 на 1 г кварца, что довольно существенно, особенно в случаях, когда образцы содержат мало включений. Согласно исследованиям (Ченцов, 2002*; Рыжов, Бальчугов, 2010) воздействие электромагнитного поля может приводить к десорбции газов с поверхности материалов.

Методы исследований и образцы

Отбор зерен кварцевой крупки осуществлялся в отраженном свете с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10. Электронно-микроскопические исследования микропримесей в кварцевых зернах проведены с помощью микроскопа KY-KY EM-6900, оснащенного энергодисперсионным спектрометром X-MAX Oxford Instruments с программным обеспечением AZtec Advanced.

Исследования состава газов выполнялись на газовом хроматографе «Цвет-800», соединенном с пиролитической приставкой для термического вскрытия включений. В работе использовались кварцевые навески массой 0.5 г, фракция 0.25—0.5 мм. Предварительно кварцевая крупка прогревалась до 100 °С в течение 60 минут в токе гелия для удаления с поверхности адсорбированной воды и газов. Нагрев образцов проводился однократно или ступенчато до температуры 1000 °С в кварцевом реакторе в атмосфере гелия в течение 3 минут. Выделяющиеся при этом газовые компоненты не оставались в реакторе, а накапливались на форколонке при температуре жидкого азота. Минимально определяемое содержание компонентов составляет 1.1 мкг/г для Н2О и 8·10-3 мкг/г — для СО2. Более подробно методика описана в работе (Петровский и др., 2008).

Исследования проведены на примере молочнобелого кварца Ларинского и полупрозрачного кварца Вязовского месторождений (Южный Урал).

Образцы кварца Ларинского месторождения представляют несколько основных типов кварца (перекристаллизованный (гранулированный), блокованный, ше-стоватый крупно- и гигантозернистый), каждый из которых характеризуется специфическими структурнотекстурными особенностями (Корекина и др., 2024). Во всех типах кварца минеральные включения представлены единичными чешуйками мусковита, хлорита,

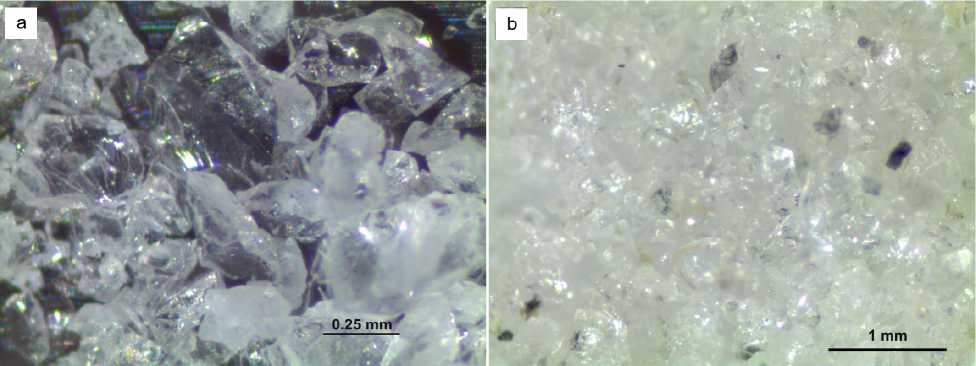

Рис. 1 . Микрофотографии зерен кварца: a — крупка блокованного кварца (образец Л-4), b — крупка крупнозернистого шестоватого кварца, в которой зерна кварца содержат сростки с магнетитом (образец Л-11)

Fig. 1. Images of quartz grains: a — block quartz grains (sample L-4, b — coarse-grained columnar quartz grains in which the quartz grains contain intergrowths with magnetite (sample L-11)

зернами магнетита. В перекристаллизованном кварце подобные включения преобладают в межзерновом пространстве, в шестоватом кварце обычно диагностируются в сростках с зернами кварца и очень редко встречаются в блокованном кварце (рис. 1). Кроме того, в ряде образцов крупно- и гигантозернистого кварца (Л-6, Л-8, Л-10-1, Л-13-3, Л-15-4) на поверхности кварцевых зерен установлено присутствие тонких пленок окисления.

Образцы кварца Ларинского месторождения готовились для анализа как по стандартной методике (дробление, отбор мономинеральной фракции, обработка разбавленной азотной кислотой (1:1), промывание бидистиллированной водой), так и с предварительным обогащением электромагнитной сепарацией (дробление, электромагнитная сепарация, отбор мономинеральной фракции, обработка разбавленной азотной кислотой (1:1) с последующей отмывкой би-дистиллированной водой). Кварцевые зерна большинства подготовленных проб визуально имели белую или прозрачную окраску. Цвет крупки образца Л-13-3, подготовленной по стандартной методике, несмотря на отбор зёрен под бинокулярным микроскопом и дальнейшую обработку разбавленной азотной кислотой, имел желтоватый оттенок. Изначально данный образец отличался от других значительным содержанием пленок железосодержащих минералов на поверхности кварцевых зерен.

Образцы Вязовского месторождения представлены гранулированным кварцем. В связи с его высокой прозрачностью и чистотой было изучено влияние исключения из пробоподготовки кварцевой крупки этапа отбора мономинеральной фракции.

Результаты и обсуждение

Данные по содержанию воды и углекислого газа в изученных пробах Ларинского месторождения приведены в таблице 1. Во многих образцах, подготовленных по стандартной методике, содержания воды и углекислого газа оказались существенно выше, чем в образцах, обогащенных методом электромагнитной сепарации. Причём это характерно для всех типов 30

изученного кварца: крупно- и гигантозернистого, блокованного и перекристализованного. Особенно заметна разница в содержаниях воды и углекислого газа для образцов шестоватого крупно- и гигантозернистого кварца с присутствием плёнок окисления на поверхности кварцевых зерен. Так, в образце Л-13-3 содержание воды при использовании метода электромагнитной сепарации уменьшилось более чем в три раза, а углекислого газа в 4.6 раз.

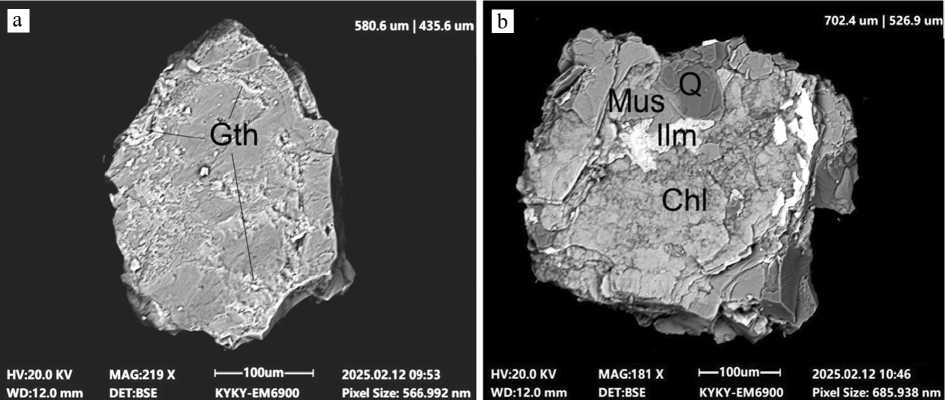

Результаты электронно-микроскопических исследований микропримесей в шестоватом кварце Ларинского месторождения показали, что даже после отбора кварца вручную при небольших увеличениях бинокулярного микроскопа на поверхности его зёрен или в сростках с ними могут оставаться посторонние минеральные примеси, в том числе содержащие гидроксильные группы. Так, например, на поверхности зёрен гигантозернистого кварца (обр. Л-6) обнаружены пленки гидроокислов железа, а в сростках с кварцевыми зернами идентифицированы водосодержащие минералы хлорит и мусковит (рис. 2). В процессе нагревания из подобных примесей будет выделяться вода, причем температурные интервалы ее выделения обычно совпадают с интервалами вскрытия газовожидких включений в кварце. Так, в области 400—600 °С выделяется вода, связанная с разложением хлоритов (Иванова, 1949), а удаление ОН-групп из гидрогетита происходит в интервале 240—370 °С. Причём из гетита может выделиться до 10 мас. % воды (Грибов, Долотов, 2012), что, конечно же, будет вносить существенный вклад в состав определяемых летучих компонентов. Похожим образом ведёт себя и углекислый газ: в большинстве образцов после проведения электромагнитной сепарации происходит уменьшение его содержания. Это связано с удалением из кварцевой крупки магнитных включений (Barker, Torkelson, 1975) и, вероятно, десорбцией СО2 с поверхности кварцевых зерен под воздействием электромагнитного поля (Ченцов М.С., 2002). Влияние разложения карбонатных минералов для данных образцов мы практически исключаем, поскольку по результатам электронно-микроскопических исследований подобные микропримеси в кварце Ларинского месторождения не были обнаружены.

Таблица 1. Содержания углекислого газа и воды, выделяющихся при термической деструкции (1000 ºС) образцов кварца Ларинского месторождения, мкг/г

Table 1. Contents of carbon dioxide and water released during thermal destruction (1000 ºС) of quartz samples from the Larinskoye deposit, µg/g

|

Номер образца Sample No. |

СО 2 |

Н 2 О |

||||

|

ИСХ |

ЭМС |

ИСХ/ЭМС |

ИСХ |

ЭМС |

ИСХ/ЭМС |

|

Перекристализованный (гранулированный) кварц / Recrystallized (granulated) quarz

|

Л-1 |

54.1 |

27.2 |

1.98 |

69.2 |

57.6 |

1.20 |

|

Л-2 |

39.2 |

26.2 |

1.47 |

51.6 |

49.8 |

1.04 |

|

Л-3 |

20.3 |

14.4 |

1.41 |

48.1 |

52.0 |

0.92 |

|

Л-7-1 |

24.0 |

19.1 |

1.26 |

44.3 |

47.2 |

0.94 |

Блокованный кварц / Blocked quartz

|

Л-4 |

30.6 |

30.2 |

1.01 |

61.8 |

57.1 |

1.08 |

|

Л-5 |

81.6 |

72.1 |

1.13 |

39.8 |

48.1 |

0.83 |

|

Л-13 |

86.0 |

74.0 |

1.16 |

129.9 |

52.6 |

2.47 |

Шестоватый крупно- и гигантозернистый кварц / Columnar large to giant-grained quartz

|

Л-6 |

40.9 |

18.9 |

2.16 |

250.4 |

217.1 |

1.15 |

|

Л-8 |

177.9 |

88.1 |

2.02 |

221.5 |

115.5 |

1.92 |

|

Л-9 |

24.8 |

33.0 |

0.75 |

197.8 |

253.9 |

0.78 |

|

Л-10 |

221.5 |

223.2 |

0.99 |

476.2 |

459.1 |

1.04 |

|

Л-10-1 |

141.1 |

103.3 |

1.36 |

329.3 |

163.9 |

2.01 |

|

Л-11 |

139.2 |

123.1 |

1.13 |

213.8 |

263.9 |

0.81 |

|

Л-13-3 |

152.0 |

32.6 |

4.66 |

422.9 |

129.4 |

3.26 |

|

Л-14 |

100.1 |

84.5 |

1.18 |

84.7 |

104.2 |

0.81 |

|

Л-15-4 |

276.0 |

117.8 |

2.34 |

467.3 |

155.4 |

3.01 |

Примечания: ЭМС и ИСХ — образцы, подготовленные с применением и без применения метода электромагнитной сепарации.

Notes: ЭМС и ИСХ — samples prepared by the electromagnetic separation method and without the use of electromagnetic separation.

Рис. 2 . BSE-изображения (образец Л-6): a — зерно кварца с примесями окислов железа; b — сростки кварца с другими минералами. Q — кварц, Gth — гётит, Mus — слюда, Ilm — ильменит, Chl — хлорит. Зерна взяты из отобранной под бинокуляром монофракции кварца

Fig. 2. BSE images (sample L-6): a — quartz grain with goethite impurities; b — quartz intergrowths with other minerals. Q — quartz, Gth — goethite, Mus — mica, Ilm — ilmenite, Chl — chlorite. The grains were taken from a quartz monofraction selected under a binocular microscope

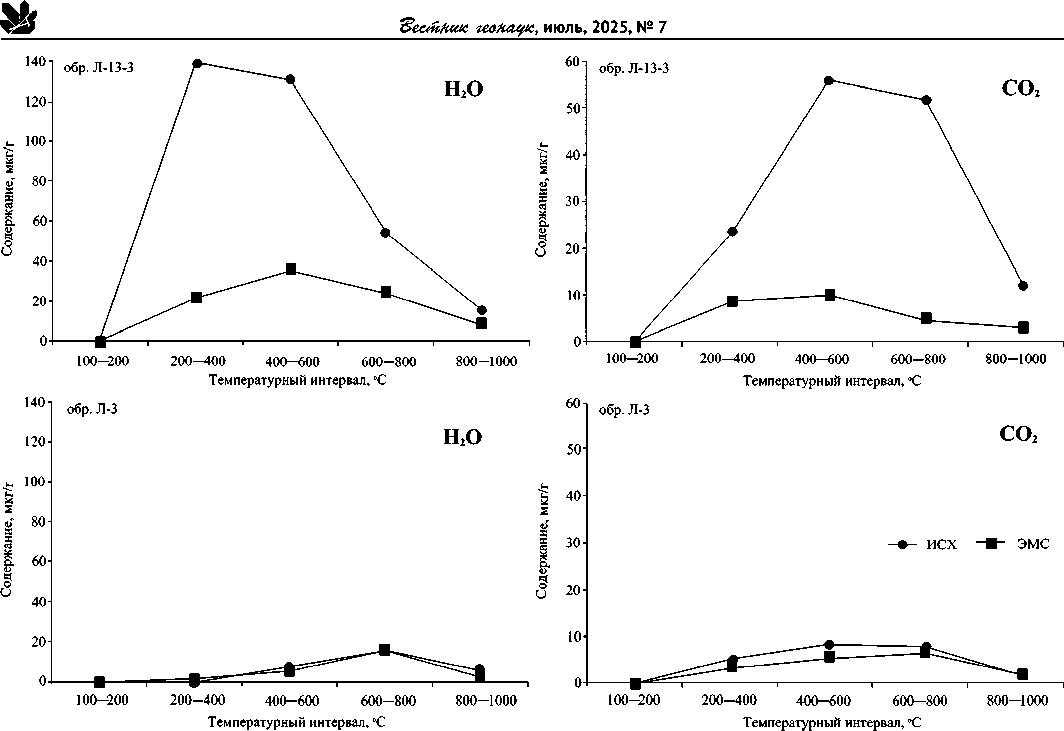

Рис. 3 . Динамика выделения углекислого газа и воды в ходе ступенчатого пиролиза

Fig. 3. Dynamics of carbon dioxide and water release during stepwise pyrolysis

На рисунке 3 приведена динамика выделения воды и углекислого газа при ступенчатом нагреве образцов гранулированного кварца (обр. Л-3) и гигантозернистого кварца c (обр-Л-13-3), подготовленных для анализа обычным способом, и с включением этапа электромагнитной сепарации. В визуально чистом гранулированном кварце температурные интервалы максимального выделения Н2О и СО2 практически не зависят от условий пробоподготовки, тогда как в гигантозернистом кварце с присутствием плёнок окисления на поверхности зёрен помимо изменения содержаний данных компонентов наблюдается также смещение максимумов выделения воды и углекислого газа в зависимости от условий пробоподготовки образца. То есть нагрев образцов кварца с присутствием сростков кварцевых зёрен с магнитными минералами и плёнок окисления на поверхности зёрен кварца, подготовленных к анализу по стандартной методике, может привести к выделению воды и углекислого газа, не связанных с флюидными включениями. В связи с этим получаемые результаты будет некорректно соотносить с составом флюидных включений. Для определения данных компонентов в подобных образцах можно предложить проводить дополнительную очистку кварцевых проб, например методом электромагнитной сепарации.

Ещё одной из причин искажения состава газов, выделяющихся при нагревании кварца, может оказаться исключение из пробоподготовки предварительного просмотра образца под бинокулярным микроскопом даже в случае исследований высокочистых прозрачных зёрен кварца. С этой целью были изучены два 32

образца гранулированного кварца Вязовского месторождения (В-1, В-2), крупка которых визуально была полностью прозрачной. В первой серии опытов первоначальная пробоподготовка образцов проводилась по следующей схеме: дробление, электромагнитная сепарация, обработка разбавленной азотной кислотой с дальнейшей отмывкой бидистиллированной водой и сушка. После этого образцы анализировались методом пиролитической газовой хроматографии. Во второй серии опытов к данной пробоподготовке добавлялся предварительный просмотр образцов под бинокулярным микроскопом с целью выявления и удаления посторонних примесей.

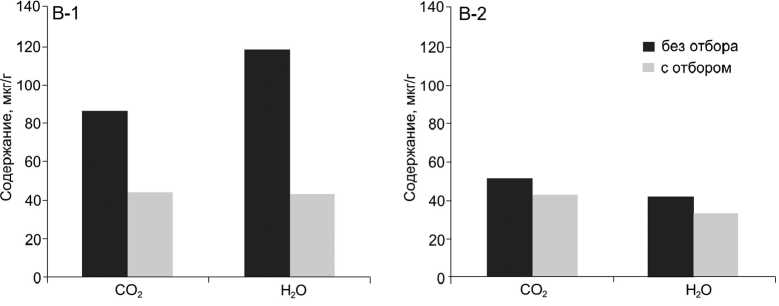

В образце В-2 при просмотре кварцевых зёрен под бинокулярным микроскопом такие примеси не были установлены, было удалено лишь несколько зёрен кварца, имевших молочно-белую окраску. Полученные значения содержаний Н2О и СО2, выделившихся при нагревании до 1000 °С из кварцевой крупки, подготовленной с просмотром и без просмотра образца В-2 под бинокулярным микроскопом, оказались схожими (рис. 4).

В крупке образца В-1 кроме самих кварцевых зёрен присутствовало значительное количество примесей неидентифицированных прозрачных нитевидных образований (рис. 5). По данным микрозондово-го анализа, эти образования являются органическими и содержат около 87.8 % ат. углерода, 2.7 % ат. азота, 9.4 % ат.кислорода и 0.1. % ат. серы. Данные нитевидные образования оказались настолько стойкими, что не разрушились даже в ходе предваритель-

Рис. 4. Изменение содержаний углекислого газа и воды в образцах кварца Вязовского месторождения

Fig. 4. Changes in the content of carbon dioxide and water in quartz samples from the Vyazovskoye deposit

Рис. 5. Электронно-микроскопические изображения нитевидного образования в образце В-1 в SE- и BSE-детекторах

Fig. 5. Electron microscopic images of a filamentous formation in the B-1 sample in SE and BSE detectors

ной обработки кварцевых проб разбавленной азотной кислотой.

Содержания углекислого газа и воды в образце В-1, проанализированном без предварительного отбора под бинокулярным микроскопом, оказались существенно выше, чем в пробе, из которой примеси были удалены (рис. 4). Это связано с тем, что при пиролизе с повышением температуры данные нитевидные образования, как и любое другое органическое вещество (Бушнев и др., 2024), начинают разлагаться с выделением углекислого газа и воды.

Заключение

Проведённые исследования показали, что применение термической деструкции как способа вскрытия флюидных включений при изучении состава летучих компонентов методом газовой хроматографии в кварце, требует тщательной подготовки проб к анализу.

Для получения корректных результатов, позволяющих соотносить выделяющиеся углекислый газ и воду из кварцевых проб с составом флюидных включений, необходим обязательный отбор кварцевой крупки под бинокулярным микроскопом, обработка зёрен кварца разбавленными кислотами (для удаления карбонатов и органического вещества) и дальнейшая отмывка образца бидистиллированной водой с последующей сушкой. В случае присутствия в кварце микропримесей магнитных минералов и плёнок окисления на поверхности кварцевых зёрен рекомендуется включать в пробоподготовку дополнительный этап — электромагнитную сепарацию.

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН № 1220406000092 и государственного задания ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН № 125013101191-9.