Влияние продолжительности периода вегетации на формирование хозяйственно ценных признаков твердой яровой пшеницы в условиях Западной Сибири

Автор: Евдокимов Михаил Григорьевич, Юсов Вадим Станиславович, Пахотина Ирина Владимировна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 11, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - определить влияние продолжительности периода вегетации и его составляющих на хозяйственно ценные признаки твердой яровой пшеницы в условиях Западной Сибири. Объекты исследования - 21 сорт твердой яровой пшеницы селекции научных учреждений России и Украины, которые испытывались в питомниках конкурсного сортоиспытания с 2003 по 2018 г. Опыты закладывали в СибНИИСХ (сегодня Омский Аграрный научный центр) по чистому пару при посеве 13-18 мая с нормой высева 4,5 млн всхожих зерен на гектар, с площадью делянок 10-15 м2 в четырехкратной повторности. Фенологические наблюдения и учеты в полевых условиях проводили по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. По продолжительности вегетации сорта распределены в три группы: среднеранние - Омская янтарная, Алтайская нива, Ник, Краснокутка 10, Харьковская 23, Светлана (82-84 сут); среднеспелые - Алмаз, Омский корунд, Жемчужина Сибири, Омская степная, Зарница Алтая, Саратовская золотистая, Безенчукский янтарь, Безенчукская степная, Памяти Чеховича, Воронежская 9, Таволга (86-89); среднепоздние - Омский изумруд, Омский рубин, Ангел, Алейская (91-94 сут). Коэффициенты корреляции (средовые), просчитанные по общему массиву сортов, свидетельствуют о том, что продолжительность периода всходы - колошение имеет положительную связь со стекловидностью и урожайностью (r = 0,39-0,45). Отрицательная связь прослеживается с крупностью зерна (r = -0,39). В период колошение - восковая спелость средняя прямая связь была отмечена с урожайностью (r = 0,33), массой 1000 зерен (r = 0,491), натурой зерна (r = 0,49) и обратная с содержанием белка (r = -0,503) и клейковины (r = -0,33), цветом макарон (r = -0,30). Продолжительность вегетационного периода также имеет положительную корреляцию с урожайностью (r = 0,35), натурой зерна (r =0,33), стекловидностью зерна (r = 0,27). Отрицательная корреляция прослеживается с содержанием белка и клейковины (r = -0,53; -0,36).

Твердая яровая пшеница, урожайность, качество зерна, вегетационный период, корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/140296014

IDR: 140296014 | УДК: 633.112.1:551.5 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-11-19-26

Текст научной статьи Влияние продолжительности периода вегетации на формирование хозяйственно ценных признаков твердой яровой пшеницы в условиях Западной Сибири

Введение. Климат южной части Западной Сибири типично континентальный с продолжительной зимой и коротким жарким летом, с возможными поздними весенними и ранними осенними заморозками. Безморозный период составляет 120–125 сут [1]. Известно, что урожайность пшеницы во многом зависит от агрометеорологических факторов [2–5]. При ограниченном периоде вегетации возрастает роль сортов с оптимальной продолжительностью вегетационного периода и соотношением его отдельных фаз. Сорта твердой пшеницы с длинным вегетационным периодом продуктивнее скороспелых, поскольку фактор времени играет существенную роль в формировании биомассы [6, 7]. Поздние сорта обычно характеризуются большим числом междоузлий, листьев, колосков в колосе, узловых корней [8].

С вегетационным периодом связано множество свойств, определяющих урожайность, качество зерна, уход от засухи, болезней, пора- жения насекомыми [9, 10]. При селекции на продолжительность вегетации необходимо иметь в виду, что гены, детерминирующие длину этого периода (спелость), плейотропно влияют на многие хозяйственно ценные признаки, а в конечном итоге – на урожай [7, 11].

Многообразие природно-климатических условий возделывания требует внедрения в производство сортов, приспособленных к конкретным экологическим нишам, различных групп спелости (среднеранних, среднеспелых, среднепоздних), подбор которых должен осуществляться на основе принципа «мозаичного» их размещения [12].

Цель исследования – определить влияние продолжительности периода вегетации и его составляющих на хозяйственно ценные признаки твердой яровой пшеницы в условиях Западной Сибири.

Задачи: изучить сорта твердой яровой пшеницы разных групп спелости по комплексу хо- зяйственно ценных признаков; определить корреляционные связи вегетационного периода и его составляющих с урожайностью и качеством зерна.

Материалы и методы . Исследование проведено в ФГБНУ «Омский АНЦ» в 2003–2018 гг. В течение этого периода был изучен 21 сорт твердой яровой пшеницы, оригинаторами которых являются СибНИИСХ, ныне ФГБНУ «Омский АНЦ» (8 сортов), АНИИСХ, ныне ФАНЦА (3), НИИСХ Юго-Востока (2), Самарский НИИСХ (3), НИИСХ ЦЧЗ (3), Краснокутская ОСС (1), Украинский институт растениеводства им. В.Я. Юрьева (1 сорт). Опытные делянки были заложены по чистому пару площадью 15 м2 в 2001–2004 гг., 10 м2 – в 2005–2019 гг. и размещались систематически со смещением по ярусам в 4 повторениях. Посев проводили сеялкой ССФК-7 с нормой высева 450 всхожих зерен на 1 м2 14–16 мая, уборку – селекционным комбайном Hege 125. Почва опытного стационара – чернозем выщелоченный, среднегумусный (6,2 %), тяжело-суглинистый. Фенологические наблюдения и учеты в полевых условиях проводили по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [13].

Проведены лабораторные исследования по определению натуры и стекловидности зерна, содержания белка, клейковины и ее качества, цветовой оценки макарон [14]. Полученные данные были обработаны статистически методами дисперсионного, корреляционного анализа по Б.А. Доспехову [15].

В годы проведения исследования метеорологические условия были различными. Засушливыми были условия в период вегетации 2004, 2008, 2012, 2014, 2017 гг. (ГТК 0,53–0,89), хорошо увлажненными (ГТК более 1,20) 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016, остальные годы были средними по увлажнению (ГТК составляло 0,91–1,17).

Результаты и их обсуждение. Основной набор сортов, включенных в Государственный реестр РФ, представлен среднеспелыми сортами (Государственный реестр, 2021). Однако в настоящее время созданы сорта среднеранние (по данным оригинатора): Омская янтарная, Омский циркон (Омский АНЦ), Алтайская нива, Салют Алтая, Памяти Янченко, (ФАНЦА), Безенчукская 285, Безенчукская золотая, Краснокутка 13 (Самарский НИИСХ), Елизаветинская, Ник

(НИИСХ Ю-В); среднепоздние: Омский изумруд (Омский АНЦ), Алейская (ФАНЦА), Оазис (ФАНЦА, Омский АНЦ), Безенчукский янтарь (Самарский НИИСХ). Поэтому в стратегии селекции необходимо предусматривать создание сортов всех трех групп спелости, чтобы стабилизировать урожайность и производство высококачественного зерна.

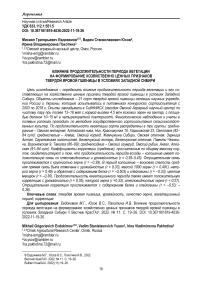

Продолжительность периода всходы – колошение (в среднем 2003–2018 гг.) у изучаемых сортов варьировала от 36 до 45 сут, от колошения до восковой спелости – от 45 до 51 сут. Длительность вегетационного периода колебалась от 82 до 94 сут. По общей продолжительности вегетации к среднеранним отнесены сорта Омская янтарная, Алтайская нива, Ник, Крас-нокутка 10, Харьковская 23, Светлана (82– 84 сут); к среднеспелым – Алмаз, Омский корунд, Жемчужина Сибири, Омская степная, Зарница Алтая, Саратовская золотистая, Бе-зенчукский янтарь, Безенчукская степная, Памяти Чеховича, Воронежская 9, Таволга (86–89); к среднепоздним – Омский изумруд, Омский рубин, Ангел, Алейская (91–94 сут). На рисунке 1 представлены сорта разных групп спелости и их сравнительные характеристики. В группе среднеранних сортов средний уровень урожайности за 2003–2018 гг. составлял 24,2 ц/га, с вариацией по сортам 21,4 (Харьковская 23) – 2,93 (Омская янтарная). Среднеспелые сорта сформировали урожайность 27,4 ц/га, с лимитами от 21,8 (Воронежская 9) до 31,7 ц/га (Жемчужина Сибири, Омская степная). Наибольшую урожайность (31,0 ц/га) обеспечили среднепоздние сорта с колебаниями по сортам 28,0–37,1 ц/га. Натура зерна в 1-й группе составляла 756 г/л; во второй – 772; в третьей – 775 г/л. Однако максимальные значения этого показателя в каждой группе были близки: 790; 786; 790 г/л. Стек-ловидность зерна соответственно составляла 70; 72; 70 %. По содержанию белка, клейковины, цветовой оценке макарон существенных различий по группам спелости не наблюдалось.

Традиционно роль вегетационного периода определяется при сравнении сортов различных групп спелости. Однако представляет интерес, как изменяются показатели хозяйственно ценных признаков у конкретного генотипа при разной продолжительности вегетации.

Рис. 1. Анализ главных компонент продолжительности вегетации, урожайности, качества зерна у сортов твердой яровой пшеницы (среднее 2003–2018 гг.): 1 – Омская янтарная;

2 – Алтайская нива; 3 – Ник; 4 – Краснокутка 10; 5 –Харьковская 23; 6 – Светлана; 7 – Алмаз;

8 – Омский корунд; 9 – Жемчужина Сибири; 10 – Омская степная; 11 – Зарница Алтая;

12 – Саратовская золотистая; 13 – Безенчукский янтарь; 14 – Безенчукская степная;

15 – Памяти Чеховича; 16 –Воронежская 9; 17 –Таволга; 18 – Омский изумруд;

19 – Омский рубин; 20 – Ангел; 21 – Алейская

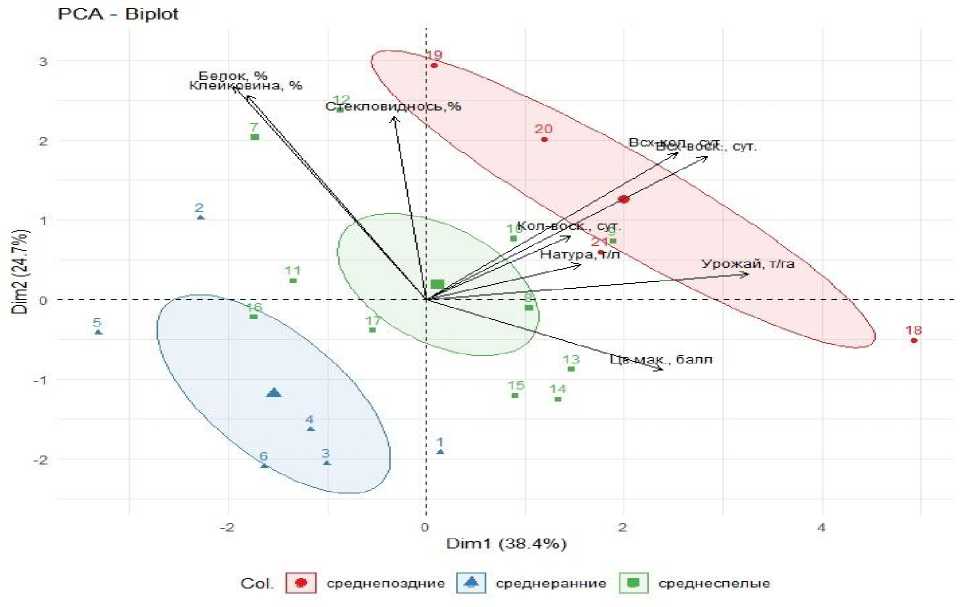

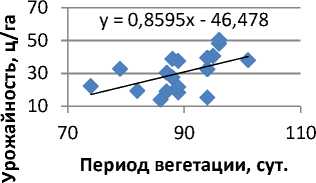

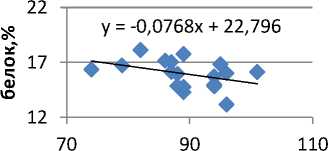

На рисунке 2 представлено графическое изображение динамики урожайности и показателей качества зерна в 2001–2018 гг. при изменении продолжительности вегетации сорта твердой пшеницы Ангел. Урожайность зерна постепенно повышается при увеличении периода вегетации, о чем свидетельствует существенный наклон линии тренда и изменение урожайности от 1,7 до 4,0 т/га. Незначительно повышается натура зерна – с 770 до 790 г/л. Остальные показатели снижаются при удлинении вегетации, особенно содержание белка (с 17,2 до 15,0 %) и клейковины (с 33,1 до 30,5 %). Стекловидность зерна снижается с 73,0 до 67,5 %, а цветовая оценка макарон ухудшается на 0,1–0,2 балла.

Перед селекционерами при создании среднеранних сортов встает непростая задача: с одной стороны, сократить период вегетации, а с другой, чтобы такой генотип обеспечивал в определенных условиях необходимый уровень продуктивности с высокими показателями по ка- честву зерна. Чтобы точнее представлять реальность селекционного процесса, нужно, на наш взгляд, определить сопряженность продолжительности вегетации с этими признаками.

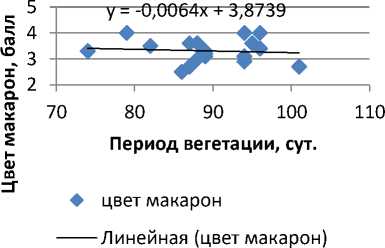

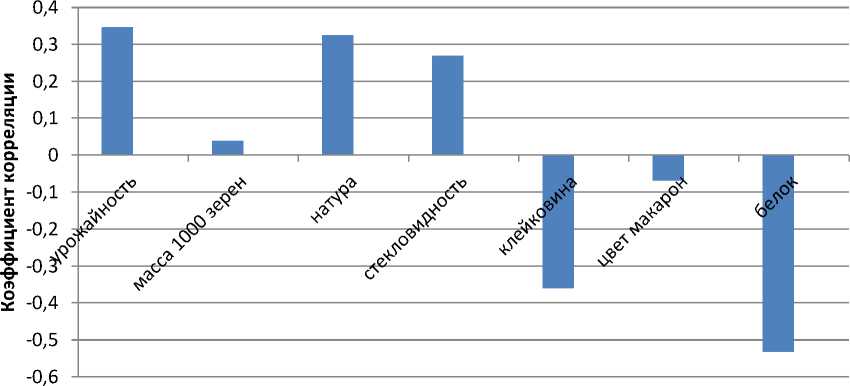

Коэффициенты корреляции (средовые), просчитанные по общему массиву сортов, свидетельствуют о том, что продолжительность периода всходы – колошение сопряжена со следующими признаками: на удлинение этого периода положительно реагируют стекловидность, урожайность. Связь в основном характеризуется средним уровнем (r = 0,39–0,45). Отрицательная связь прослеживается с крупностью зерна (r = –0,39). Изменение даты появления колоса в разные сезоны по-разному влияет на урожайность зерна, поскольку она напрямую зависит от наличия и продолжительности биотического или абиотического стресса [16]. Это влияние распространяется и на показатели качества зерна. Коэффициенты корреляции, просчитанные нами за 2003–2010 гг. и в период 2011–2018 гг., не всегда совпадают (рис. 3).

♦ урожайность

Линейная (урожайность)

Период вегетации, сут

га

О

ш

♦ белок Линейная (белок)

y = -0,1765x + 85,325

70 90 110

Период вегетации, сут

♦ стекловидность

Линейная (стекловидность)

y = -0,0995x + 40,528

90 100 110

Период вегетации, сут.

♦ клейковина, %

Линейная (клейковина, %)

Рис. 2. Влияние продолжительности вегетации на урожайность, качество зерна и макарон на примере сорта Ангел (2001–2018 гг.)

Рис. 3. Коэффициенты корреляции (средовые) продолжительности вегетации с урожайностью и качеством зерна

В период колошение – восковая спелость средняя прямая связь была отмечена с урожайностью (r = 0,33), массой 1000 зерен (r = 0,491), натурой зерна (r = 0,49), и обратная – с содержанием белка (r = –0,503) и клейковины (r = –0,33), с цветом макарон (r = –0,30).

Продолжительность вегетационного периода также имеет положительную корреляцию с урожайностью (r = 0,35), натурой зерна (r = 0,33), стекловидностью зерна (r = 0,27). Отрицательная корреляция прослеживается с содержанием белка и клейковины (r = –0,53, –0,36).

Генотипические корреляции по годам проявляются с урожайностью: 15 лет из 18 связь по- ложительная (r = 0,29–0,67) со средним значением r = 0,44 в благоприятные годы и r = 0,37 в экстремальные (табл.). По остальным признакам коэффициенты нестабильны и варьируют очень сильно. Проявляются они в более благоприятные по влагообеспеченности годы, когда идет естественное развитие и рост, в отличие от засушливых лет с преждевременным созреванием. С крупностью зерна связь не прослеживается, с содержанием белка и клейковины, цветом макарон зависимость – от отрицательной до положительной.

Генотипические корреляции продолжительности вегетационного периода с хозяйственно ценными признаками

|

Признак |

Количество лет |

Лимиты |

||

|

Положительная корреляция (достоверная) |

Отрицательная корреляция (достоверная) |

Недостоверная корреляция |

||

|

Урожайность |

15 |

– |

3 |

От +0,29 до +0,67 |

|

Масса 1000 |

3 |

3 |

12 |

От –0,42 до +0,43 |

|

Натура |

5 |

1 |

12 |

От –0,36 до +0,48 |

|

Стекловидность |

5 |

3 |

10 |

От –0,36 до +0,60 |

|

Белок |

2 |

4 |

12 |

От –0,35 до +0,63 |

|

Клейковина |

4 |

3 |

11 |

От –0,51до +0,65 |

|

Цвет макарон |

4 |

1 |

13 |

От –0,29 до +0,41 |

Нестабильность, прежде всего, объясняется тем, что все изучаемые признаки являются количественными, которые контролируются большим числом генов, и поэтому для них характерна непрерывная изменчивость, а также изменение экспрессивности генов в различных условиях внешней среды.

Заключение. Отсутствие достоверных генотипических связей продолжительности вегетационного периода с показателями качества зерна позволяет беспрепятственно создавать сорта твердой пшеницы разных биотипов (среднеранних, среднеспелых, среднепоздних). Наличие отрицательных корреляций (средовых) необходимо учитывать при разработке сортовых технологий возделывания.

Список литературы Влияние продолжительности периода вегетации на формирование хозяйственно ценных признаков твердой яровой пшеницы в условиях Западной Сибири

- Агроклиматические ресурсы Омской облас- 5. ти. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. 188 с.

- Евдокимов М.Г., Юсов В.С. Зависимость урожайности яровой твердой пшеницы и ее компонентов от метеофакторов в условиях лесостепной зоны Западной Сибири // Доклады РАСХН. 2005. № 1. С. 10-13.

- Бесалиев И.Н, Сандакова Г.Н. Урожайность яровой твердой пшеницы в зависимости от параметров показателя атмосферной засушливости периода вегетации в Оренбургском Предуралье и Зауралье // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 4 (72). С. 62-65.

- Розова М.А., Зиборов А.И. Корреляционные связи урожайности яровой твердой пшеницы с элементами ее структуры в зависимости от уровня продуктивности генотипов и погодных условий // Вестник Алтайского государственного университета. 2016. № 2 (136). С. 44-49.

- A systematic review of durum wheat: Enhancing production sistems by exploring genotype, environment and management (G * Ex M) synergies / B.I. Beres [et al.] // Front Plant Sci. 2020. 29:11. 568657. DOI: 10.3389/fpls. 568657.

- Евдокимов М.Г., Юсов В.С. Яровая твердая пшеница в Сибирском Прииртышье: монография. Омск: Сфера, 2008. 160 с.

- Мальчиков П.Н., Мясникова М.Г. Возможность создания сортов яровой твердой пшеницы (Triticum durum Desf.) с широкой изменчивостью параметров вегетационного периода // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2015. № 19 (2). С. 176-184.

- Кумаков В.А. Физиология яровой пшеницы. М.: Колос, 1980. 207 с.

- Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции. М.: Наука, 1987.

- Influence of agrometeorological factors on wheat yields / G.N. Sandakova [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019. Vol. 341. P. 20-22. DOI: 10.1088/1755-1315/341/1/012022.

- Stelmach A.F. Genetic effects of Vrn genes on heading date and agronomic trails in bread wheat // Euphitica. 1973. V. 65. P. 53-60.

- Новая сортовая политика и сортовая агротехника озимой пшеницы / А.А. Романенко [и др.]. Краснодар: Краснодар. НИИ с. х. им. П. Лукьяненко, 2005.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М.: Море, 2019. Вып. 1. 384 с.

- Колмаков Ю.В. Оценка материала пшеницы в селекции и повышение потенциала его качества в зернопроизводстве и хлебопечении. Омск: Изд-во ОмГАУ, 2007.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М., 2012. 352 с.

- Kamran A., Iqbal M., Spaner D. Flowering time in wheat (Triticum aestivum L.): a key for global adaptability // Euphytica. 2014. V. 197, № 1. P. 1-26.