Влияние продовольственной безопасности на качество жизни населения регионов

Автор: Куклин А.А., Васильева Е.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Качество и уровень жизни в регионах России

Статья в выпуске: 5 (147), 2010 года.

Бесплатный доступ

Современное состояние продовольственной безопасности в стране актуализирует вопросы, связанные с показателями социального развития, определением его перспектив, что особенно актуально в период экономического кризиса. В статье представлено состояние сферы продовольственной безопасности и ее влияние на качество жизни населения регионов России.

Продовольственная безопасность, качество жизни, здоровье население, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/143181923

IDR: 143181923

Текст научной статьи Влияние продовольственной безопасности на качество жизни населения регионов

Продовольственная безопасность страны является неотъемлемой частью экономического благосостояния и основополагающим вектором ее национальной безопасности, что, главным образом, выражается в возможности обеспечивать достойные условия жизни населения, развития личности, а также поддерживать на приемлемом уровне состояние здоровья населения, в конечном итоге, позволит сохранять популяцию и обеспечивать устойчивый экономический рост.

Данные моменты вызывают потребность в обеспечении физической и экономической доступности продовольствия для ведения активного и здорового образа жизни населением, а также качестве пищевых продуктов и продовольственного сырья. В настоящее время в соответствии с этими направлениями по поручению Президента России разработана Доктрина продовольственной безопасности РФ, включающая основные элементы поддержки агропромышленной системы в стране, и выстраивается она на будущее, что особенно актуально в период экономического кризиса. За 2008 г. на мировых рынках произошел резкий скачек цен на продовольствие, они выросли на 40%, а за период с 2005 г. цены почти удвоились. Анализ экономической ситуации показывает, что финансовый кризис также вызвал дефицит кредитных ресурсов и существенное их удорожание [7] . Такие условия негативно влияют на обеспечение продовольственной безопасности России. В период 2005-2007 гг. темпы роста отечественного производства сельскохозяйственной продукции были существенно ниже темпов увеличения импорта продовольственных товаров [10], что ведет к сохранению в России высокой импортной зависимости по отдельным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия (рис. 1), особенно от импорта на рынке животноводческой продукции. Доля импорта свежемороженого мяса в общем объеме импорта продовольствия в 2008 г. оценивается почти в 20% [3].

Темпы импорта продовольствия в 2009 г. снизились по сравнению с предыдущим годом на 17% и составили 30,1 млрд. долл. [6]. Однако по некоторым видам продовольствия сохраняется тенденция к росту доли импорта. В частности, импорт мяса (без мяса птицы) за 2008 г. вырос на 44,6%, сухого молока – на 17% [3]. Сложившаяся ситуация в продовольственной сфере сужает возможности развития отраслей агропромышленного комплекса России, что ведет к заметному увеличению зависимости продовольственного рынка России.

JP9

Рис. 1. Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья за 2000-2009 гг., млрд. долл. [14]

Данные обстоятельства предопределяют необходимость исследований проблем продовольственного обеспечения с целью поиска надежных показателей, которые позволят органам государственной власти предпринять своевременные и действенные меры в целях обеспечения социально-демографической безопасности регионов России. Анализ публикаций по рассматриваемой проблеме позволяет сделать вывод, что для характеристики ситуации используют большое число различных систем показателей. Для оценки состояния продовольственной безопасности в Доктрине продовольственной безопасности РФ предложена расширенная система показателей по трем сферам (рис. 2).

Естественно, предложенный набор критериев и показателей можно дополнять, расширяя степень проявления каждой сферы. Тем не менее, такое количество индикаторов, с одной стороны, всесторонне раскрывает сущность понятия «продовольственная безопасность». С другой стороны, качество оценки при этом несущественно изменится, поскольку основная цель измерений состояния – обеспечивать основу для определения приоритетов, указывать на относительную значимость различных результатов и направления усилий, а также это может затруднять количественную оценку состояния.

Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны объективно должна решаться не только на национальном, но и на региональном уровне, что обусловлено различиями между производством продовольствия и потребностью в нем по регионам России, разнообразием природно-климатических условий, а также неравномерностью развития производственно-экономического потенциала.

В связи с вышеуказанными аспектами авторским коллективом Института экономики УрО РАН [5] разработан методический аппарат диагностики продовольственной безопасности в рамках экономической безопасности регионов, в основу которого положен метод индикативного анализа.

|

располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам населения; |

|

|

к В Я £ ©в 2 о ч g — М н - у В К© о _________ |

обеспеченность площадями для осуществления торговли и орга низации питания в расчете на 1000 человек; потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения; объемы адресной помощи населению; суточная калорийность питания человека; количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, потребляемых человеком в сутки |

|

- - 33 о Я V я и ’8 и

а 2 5 о

Я я я н В _ © В В _ я © Я Р"

:Я н я |

индекс потребительских цен на пищевые продукты, объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия; импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия; бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в расчете на рубль реализованной продукции; продуктивность используемых в сельском хозяйстве земельных ресурсов |

|

6 - Я Я S « О Я я О — а К ” - и X я 4 33 О я 8 О Я я © ^ |

объемы реализации пищевых продуктов организациями торговли и объемы продовольствия государственного материального резерва, сформированного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия |

Рис. 2. Система показателей для оценки состояния продовольственной безопаности [8]

Оценка ситуации по сфере продовольственной безопасности региона анализируется по двум индикативным показателям:

-

• степень обеспеченности основными продуктами питания собственного производства;

-

• степень душевого удовлетворения потребности в основных видах сельскохозяйственной продукции в соответствии с медицинскими нормами питания.

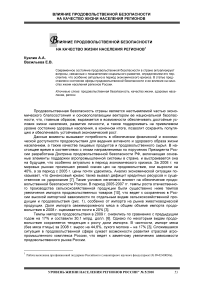

На рис.3 показаны изменения ситуации по сфере продовольственной безопасности за период 2000-2008 гг. по федеральным округам РФ. В 2008 году два крупных региона (Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа), а также республики Ингушетия и Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ находились в наихудшем положении, что главным образом определено низкой степенью обеспеченности основными продуктами питания собственного производства.

По результатам диагностики наиболее низкая степень обеспеченности основными продуктами питания собственного производства наблюдается на территориях республик Карелия, Ингушетия и Тыва, Приморского и Хабаровского краев.

Рис. 3. Динамика изменения ситуации по сфере «Продовольственная безопасность» по федеральным округам Российской Федерации в 2000-2008 гг.

Как видно из приведенного списка территорий, прослеживается закономерность в сфере продовольственной обеспеченности с позиций уровня социальноэкономического развития отдельных регионов. Высокая степень бедности населения региона является одной из причин низкого уровня обеспечения продовольственной безопасности такого региона. Данное обстоятельство отражено в таблице 1, по итогу 2008 г. доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, а также в отдельных субъектах, превышает среднероссийский показатель.

Таблица 1

Динамика изменения показателя доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % [17]

|

Федеральные округа |

2000 г. |

2002 г. |

2002 г. в % к 2000 г. |

2006 г. |

2006 г. в % к 2000 г. |

2008 г. |

2008 г. в % к 2000 г. |

|

Российская Федерация |

37,7 |

30,1 |

79,8 |

17,3 |

45,9 |

13,1 |

34,7 |

|

Центральный |

36,4 |

28,4 |

78,0 |

16,2 |

44,5 |

12,9 |

35,4 |

|

Северо-Западный |

32,0 |

26,2 |

81,9 |

14,2 |

44,4 |

13,9 |

43,5 |

|

Республика Карелия |

22,3 |

18,8 |

84,3 |

15,7 |

70,4 |

17,1 |

76,7 |

|

Южный |

43,1 |

35,1 |

81,4 |

18,7 |

43,4 |

13,4 |

31,0 |

|

Республика Ингушетия |

94,3 |

87,4 |

92,7 |

57,4 |

60,9 |

27,8 |

29,5 |

|

Приволжский |

37,8 |

29,8 |

78,8 |

18,2 |

48,1 |

15,3 |

40,5 |

|

Уральский |

29,3 |

25,4 |

86,7 |

13,0 |

44,4 |

12,1 |

41,4 |

|

Сибирский |

41,6 |

31,7 |

76,2 |

19,6 |

47,1 |

16,5 |

39,6 |

|

Республика Тыва |

77,9 |

48,2 |

61,9 |

38,7 |

49,7 |

32,9 |

42,2 |

|

Дальневосточный |

43,3 |

35,6 |

82,2 |

22,5 |

52,0 |

20,2 |

46,6 |

|

Приморский край |

55,9 |

46,9 |

83,9 |

23,8 |

42,6 |

22,4 |

40,1 |

|

Хабаровский край |

35,5 |

26,5 |

74,6 |

18,2 |

51,3 |

18,3 |

51,5 |

Также фактором сложившейся неблагоприятной ситуации по продовольственной безопасности в ряде территорий, а именно в Республике Тыва, Магаданской области, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, является сравнительно низкая степень душевого удовлетворения потребности в основных видах сельскохозяйственной продукции в соответствии с медицинскими нормами питания (табл. 2).

Рациональное питание обеспечивает нормальное развитие человека, способствует профилактике различных заболеваний населения, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации к окружающей среде. Выявленная ситуация в данных округах может быть охарактеризована как весьма существенная угроза здоровью населения, что наиболее ярко отражают данные по заболеваемости детей. Так, в 2008 г. детская заболеваемость в Северо-Западном округе превышала значение по России на 18,2% (в Ненецком автономном округе – на 75,8%), а в Дальневосточном – на 7,3% (в Чукотском автономном округе – на 34,8%) [2].

Таблица 2

Потребление основных продуктов питания в 2008 г., % [9]

|

Потребление на душу населения к рациональной норме потребления |

||||||

|

хлеб и хлебопродукты |

картофель |

молоко и молочные продукты |

овощи |

яйца |

мясо |

|

|

Российская Федерация |

96,1 |

67,3 |

80,8 |

59,5 |

81,1 |

99,7 |

|

Центральный округ |

90,3 |

64,3 |

84,0 |

55,9 |

87,7 |

110,1 |

|

Северо-Западный округ |

90,0 |

72,2 |

89,3 |

63,8 |

91,9 |

109,6 |

|

Ненецкий АО |

81,4 |

24,8 |

70,6 |

38,8 |

61,6 |

90,8 |

|

Южный округ |

108,5 |

67,9 |

83,8 |

75,3 |

80,7 |

95,1 |

|

Приволжский округ |

98,9 |

64,3 |

77,1 |

55,0 |

76,2 |

91,9 |

|

Уральский округ |

91,2 |

56,7 |

76,6 |

57,6 |

72,5 |

97,5 |

|

Ханты-Мансийский АО |

73,6 |

47,7 |

63,0 |

58,9 |

68,0 |

102,7 |

|

Сибирский округ |

97,0 |

78,3 |

76,2 |

54,3 |

77,0 |

93,3 |

|

Республика Тыва |

112,7 |

38,7 |

41,0 |

27,1 |

53,0 |

62,8 |

|

Дальневосточный округ |

92,5 |

72,3 |

74,2 |

58,2 |

74,6 |

96,9 |

|

Магаданская область |

79,2 |

53,8 |

61,0 |

55,1 |

66,0 |

98,1 |

|

Чукотский автономный округ |

79,2 |

28,4 |

60,8 |

40,7 |

58,0 |

101,1 |

Несбалансированное питание отрицательно сказывается на физическом состоянии человека, в частности на его росто-весовых показателях. В настоящее время в России существует высокая доля населения с избыточной массой тела. Как следствие, во-первых, ежегодно растет заболеваемость органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. Значительный рост в структуре заболеваний населения (на 40%) наблюдается по врожденным аномалиям и болезням эндокринной системы, расстройствам пишеварения и нарушения обмена веществ – на 35,3% в 2008 г. по сравнению с 2000 г. Во-вторых, такой высокий уровень заболеваемости отражается на смертности населения. В структуре причин смертности основная доля приходится на болезни системы кровообращения, в России в 2009 г. она составила более 56% смертей.

Подводя итоги диагностики состояния продовольственной безопасности, следует отметить, что Центральный, Южный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа можно назвать относительно благополучными. За анализируемый период по федеральным округам России наблюдается положительная тенденция изменений индикаторов продовольственной безопасности, за исключением Северо-Западного и Дальневосточного округов (рис.3). В первую очередь, это обусловлено наиболее сильной продовольственной зависимостью, особенно от импортных поставок, индустриальных регионов, а также районов Севера и Дальнего Востока. На данных территориях доля продуктов местного производства в общем объеме производства сельского хозяйства России несущественна. Так, в Северо-Западном федеральном округе эта доля составила 4,8%, в Дальневосточном – 3,4%, в то время как на Южный округ приходится более четверти производства [11]. Основной причиной являются экстремальные природно-экономические условия для производства сельскохозяйственной продукции.

В целом, как показала проведенная диагностика состояния по сфере продовольственной безопасности регионов России, существует необходимость в мерах по стабилизации и постепенной нормализации ситуации. В целях достижения продовольственной безопасности государственная политика должна осуществляться по следующим направлениям.

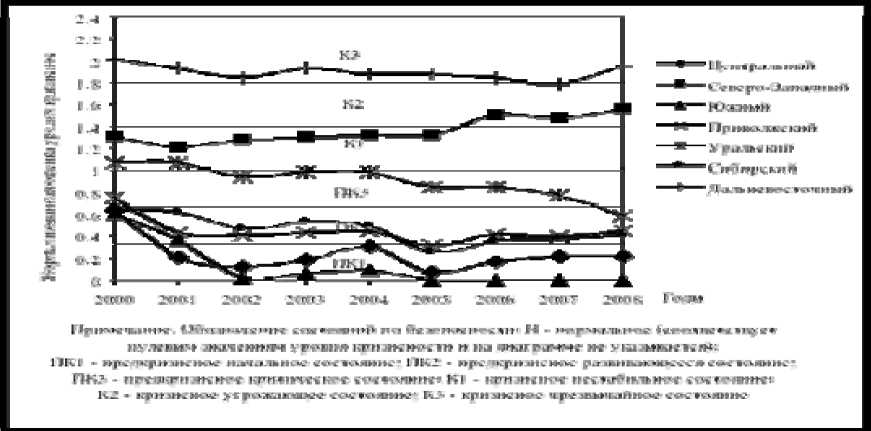

Основными мерами для повышения экономической доступности продовольствия являются рост доходов и сокращение масштабов бедности населения, в частности необходимы меры по снижению темпов роста стоимости продовольствия до темпов роста денежных доходов населения субъектов РФ и ниже. За 2000 – 2009 гг. наблюдаются периодические превышения индекса цен производителей сельскохозяйственной продукции над темпами роста реальных денежных доходов, что отражено на рис. 4.

Рис. 4. Динамика изменения индекса цен производителей сельскохозяйственной продукции и темпы роста реальных денежных доходов по Российской Федерации за 2000 – 2009 гг., в процентах [4], [12], [16]

К тому же в России в январе 2010 г. прирост потребительских цен по сравнению с январем предыдущего года составил 8,0%, притом, что по странам ЕС (27 стран) цены возросли на 1,7 % за тот же период [8].

В отношении физической доступности продовольствия необходимо более эффективное использование механизмов поддержки регионов России, которые производят продовольствие недостаточно. Стабильное развитие АПК зависит от формирования и реализации кадрового потенциала. В настоящее время заработная плата в сельском хозяйстве составляет менее 1,5 прожиточных минимумов и уступает средней заработной плате в экономике в 2 раза, создавая проблему привлечения в отрасль квалифицированных кадров [13]. Такой уровень доходов приводит к существенному оттоку населения: в 2008 г. в данной отрасли процент выбывших работников от среднесписочной численности работников в России составлил 46,8% [17]

В области улучшения качества необходимы меры по созданию современной инструментальной базы по контролю за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья. Согласно недавнему Постановлению Правительства, с 15 февраля 2010 г. продукты питания не подвергаются обязательной сертификации. Изменения коснутся только производителей: во-первых, возрастет их ответственность (т.к. производитель сам декларирует безопасность товаров), а во-вторых, сертифицированная продукция более конкурентоспособна.

Подводя итоги, можно отметить, что, несмотря на положительные сдвиги в продовольственной сфере, в настоящее время потенциал агропромышленного комплекса субъектов России использован далеко не полностью, а состояние продовольственной обеспеченности вызывает серьезные опасения за уровень и качество населения регионов. Осуществление комплекса государственных мер позволит аграрному сектору преодолеть кризис и перейти к динамичному развитию и устойчивости его экономического положения, что благоприятно повлияет на состояние здоровья и качество жизни населения регионов.

* * *

-

1. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

-

2. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней по субъектам Российской Федерации в 2007-2008 гг. // Здравоохранение в России. 2009: Стат.сб./Росстат. – М., 2009. – С. 128-135

-

3. Импорт Российской Федерации основных товаров // Российский статистический ежегодник. 2009: Стат.сб./Росстат. – М., 2009. – С. 716.

-

4. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции по Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/s-x/tab6.htm ;

-

5. Комплексная методика диагностики экономической безопасности территориальных образований Российской Федерации (вторая редакция). Часть 1. Методические положения диагностики экономической безопасности территорий регионального уровня / Татаркин А.И., Куклин А.А., Мызин А.Л., Калина А.В. и др.: Препринт. Екатеринбург: УрО РАН, – 2001. – 71 с.

-

6. О состоянии внешней торговли в 2009 году // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/28.htm

-

7. О состоянии продовольственной безопасности РФ и мерах по ее обеспечению // Министерство сельского хозяйства РФ: [сайт]. URL:

-

8. Об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в январе 2010 года // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/ind-z.htm

-

9. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах по субъектам Российской Федерации в 2008 г. // Социальное положение и уровень жизни населения России. 2009: Стат.сб. / Росстат. – M., 2009. – С. 269-271.

-

10. Продукция сельского хозяйства // Продукция сельского хозяйства в 2009 г. (предварительные данные): Стат.сб./Росстат. – М., 2010. – С. 4.

-

11. Продукция сельского хозяйства в 2008-2009 годах // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL:

-

12. Реальные располагаемые денежные доходы //Федеральная служба государственной статисти-ки:[сайт].URL:

-

13. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности за январь 2010 года // Информация о социально-экономическом положении России. Январь - февраль 2010 года: Стат.сб. / Росстат. – M., 2010. – С. 84

-

14. Товарная структура импорта Российской Федерации // Россия в цифрах. 2009: Крат.стат.сб./Росстат. – M., 2009. – С. 501.; О состоянии внешней торговли в 2009 году // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL:

-

15. Уровень жизни и доходы населения в феврале 2010 г.// Федеральная служба государственной статисти-ки:[сайт]. URL

-

16. Численность выбывших работников списочного состава в процентах от среднесписочной численности работников в РФ по видам экономической деятельности // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/prv5g.htm

-

17. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения // Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. URL:

;

Список литературы Влияние продовольственной безопасности на качество жизни населения регионов

- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

- Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней по субъектам Российской Федерации в 2007-2008 гг. // Здравоохранение в России. 2009: Стат.сб./Росстат. - М., 2009. - С. 128-135.

- Импорт Российской Федерации основных товаров // Российский статистический ежегодник. 2009: Стат.сб./Росстат. - М., 2009. - С. 716.

- Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции по Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/s-x/tab6.htm.

- Комплексная методика диагностики экономической безопасности территориальных образований Российской Федерации (вторая редакция). Часть 1. Методические положения диагностики экономической безопасности территорий регионального уровня / Татаркин А.И., Куклин А.А., Мызин А.Л., Калина А.В. и др.: Препринт. Екатеринбург: УрО РАН, - 2001. - 71 с.