Влияние пролонгирующих удобрений на развитие микоризы на корнях черенков облепихи и товарность саженцев

Автор: Мистратова Н.А., Бопп В.Л.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Особенностью корневой системы облепихи является способность фиксировать атмо-сферный азот. Клубеньковые образования на корнях могут служить индикатором содержа-ния элементов питания в субстрате. Основ-ной способ размножения облепихи - зеленое черенкование. Обильный полив черенкового материала приводит к вымыванию элементов питания за пределы корнеобразующей зоны. Для предотвращения потерь питательных элементов рационально использовать удобре-ния с пролонгирующим эффектом. Цель рабо-ты - изучить влияние пролонгирующих удоб-рений на развитие микоризы на корнях черен-ков облепихи и товарность саженцев. Иссле-дования показали, что в первый год развития черенков действие пролонгирующих удобрений на образование перитрофной микоризы на корнях выражено слабо. Удобрения AVA-P75K30+N30 и AVA-P75K30 способствовали более активному развитию клубеньков: 3,3-8,3 шт. При использовании AVA в дозе P125K50 без до-бавления азота наблюдалось низкое количе-ство клубеньков - 0,7 шт., что находится на уровне контрольной делянки. На контроле окореняемость составила 68,0 % черенков. Наиболее эффективно применение традици-онных минеральных туков (76,0 %) и удобрения AVA в высокой дозе (90,0-92,0 %). Использова-ние AVA в чистом виде в низкой дозе (P75K30) без добавления азота мочевины достоверно снизило корнеобразование черенков - 56,3 %. На варианте с удобрениями AVA при опреде-лении качества посадочного материала луч-ший результат зафиксирован при использова-нии P75K30+N30 - общий выход стандартных саженцев составил 40 %. На делянках с AVA-P75K30+N30 и AVA-P75K30 отмечена зависимость качества саженцев от количества азотофик-сирующих бактерий.

Облепиха, зеленое черен-кование, микориза, окоренение, качество са-женцев

Короткий адрес: https://sciup.org/14084848

IDR: 14084848 | УДК: 634:7

Текст научной статьи Влияние пролонгирующих удобрений на развитие микоризы на корнях черенков облепихи и товарность саженцев

Введение . Один из распространенных способов размножения облепихи - зеленое черенкование. В основе окоренения черенков лежит биологическая особенность растений - регенерация, то есть из тканей стебля могут образовываться придаточные или адвентивные корни, а из почек - побеги [5, 6].

Корневая система облепихи имеет выраженные гидроморфные черты - шнуровидные скелетные и полускелетные корни, слабое развитие механических тканей, высокий относительный объем коровой паренхимы и т.д., что позволяет по этим признакам отнести облепиху к типичным мезофитам и даже к мезогидрофитам.

Способность фиксировать атмосферный азот - важная биологическая особенность корневой системы облепихи, присущая всему семейству Лоховых. У всех видов этого семейства имеется перитрофная микориза (азотофиксирующий актиномицет, относящийся к роду Frankia) [2].

Морфологически клубеньковые образования на корнях облепихи на разных фазах своего развития представляют собой округлые желтовато-белые коралловидные выросты или утолщения различной величины. Сильнорастущие корни первичного анатомического строения (ростовые корни) клубеньков, как правило, не имеют, они формируются обычно на боковых корнях, выполняющих функции поглощения воды и элементов минерального питания.

При прочих одинаковых оптимальных условиях воздействия физических факторов (плотность сложения, общая пористость и др.) на формирование микоризы значимым остается фактор влияния химических веществ [4, 7, 8].

Образование клубеньков на корнях облепихи и фиксация ими азота воздуха могут служить индикатором содержания элементов питания в субстрате; на бедных почвах и субстратах с низким содержанием агрохимических показателей, особенно фосфора, клубеньки развиваются слабо [1].

В технологии зеленого черенкования режим увлажнения обеспечивали туманообразующей установкой. На следующий год саженцы доращивали на месте окоренения в условиях открытого грунта.

Выход посадочного материала и его товарные качества зависят от агрохимического фона субстрата. Обильный полив черенков приводит к вымыванию элементов питания за пределы корнеобразующей зоны, поэтому для предотвращения их потерь рационально использовать удобрения с пролонгирующим эффектом.

Цель исследований. Изучить влияние пролонгирующих удобрений на развитие микоризы на корнях черенков облепихи и товарность саженцев.

Методы и результаты исследований. Зеленое черенкование проводили по общепринятой методике [9]. Количество клубеньковых бак- терий определяли «методом кубиков» 20×20×20 [3]. Учет качества саженцев облепихи проводили в соответствии с ОСТ 10130-88. Площадь учетной делянки – 1 м2, повторность трехкратная, размещение систематическое. В эксперименте использовали минеральное удобрение длительного действия агровитакву (AVA), созданное в Санкт-Петербурге, содержащее: фосфор – 49–55 %, калий – 17–19, кальций – 12– 14 % и 12 микроэлементов; рекомендуется использовать для открытых и защищенных грунтов.

Варианты опыта включали: 1) контроль (без удобрений); 2) N 30 P 75 K 30 ; 3) AVA-P 75 K 30 ; 4) AVA-P 75 K 30 + N 30 ; 5) AVA-P 100 K 40 ; 6) AVA - P 100 K 40 + N 40 ; 7) AVA-P 125 K 50 ; 8) AVA-P 125 K 50 + N 50 . Так как удобрение агровитаква не содержит азот, то часть вариантов – с добавлением азота мочевины. Черенки высаживали в субстрат – торф + песок + лигнин + почва (чернозем выщелоченный) в соотношении 1:1:1:1. Сорт облепихи – Превосходная.

В период наблюдений за окоренением зеленых черенков облепихи состояние гидротермических условий в среднем практически находилось в пределах нормы, но повышение температуры воздуха и субстрата в теплице на начальной стадии корнеобразования (выше 30°С), способствовало снижению ризогенеза черенков.

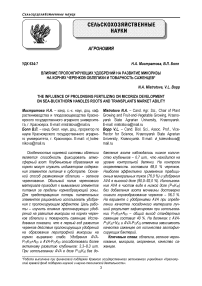

В эксперименте единичное корнеобразова-ние на черенках облепихи отмечалось через две недели после посадки. Учет приживаемости зеленых черенков, проведенный в сентябре (среднее за 2 года), представлен на рисунке 1.

На контроле окореняемость составила 68,0 % черенков. Наиболее эффективно применение традиционных минеральных туков (76,0 %) и удобрения AVA в высокой дозе (90,0– 92,0 %). Применение AVA в чистом виде в низкой дозе (P 75 K 30 ) без добавления азота мочевины достоверно снизило корнеобразование черенков – 56,3 %.

Рис. 1. Окоренение зеленых черенков облепихи, %:

1 – контроль; 2 – N 30 P 75 K 30 ; 3 – AVA-P 75 K 30 ; 4 – AVA-P 75 K 30 +N 30 ; 5 – AVA-P 100 K 40 ; 6 – AVA-P 100 K 40 +N 40 ; 7 – AVA-P 125 K 50 ; 8 – AVA-P 125 K 50 +N 50

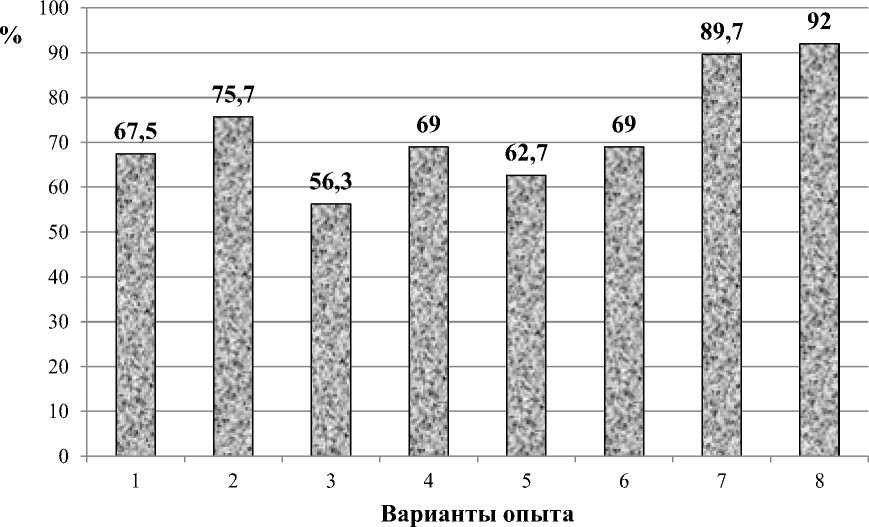

Количество азотофиксирующих клубеньков по вариантам опыта на корнях черенков облепихи (среднее за 2 года) через 2,5 месяца после посадки стеблевых черенков отражено на ри сунке 2.

Рис. 2. Количество азотофиксирующих клубеньков на корнях черенков облепихи, шт.:

1 – контроль; 2 – N 30 P 75 K 30 ; 3 – AVA-P 75 K 30 ; 4 – AVA-P 75 K 30 +N 30 ; 5 – AVA-P 100 K 40 ; 6 – AVA-P 100 K 40 +N 40 ; 7 – AVA-P 125 K 50 ; 8 – AVA-P 125 K 50 +N 50

Самое большое количество клубеньков отмечено на варианте без азота с AVA в низкой дозе (AVA-P 75 K 30 ) – 8,3 шт., что достоверно выше контроля на 7,6 шт. Известно, что образование большого количества клубеньков на корнях не только способствует усвоению биологического азота растений, но микориза и сама использует тот азот, который растение получает из почвы, то есть ведет паразитический образ жизни. Рост растений с большим количеством клубеньков может угнетаться [2], что подтверждает низкое окоренение черенков на данном варианте – 56,0 %. Возможно, помимо фиксации молекулярного азота воздуха, клубеньковые образования выполняют функции поглощения, минерализации органических веществ почвы, перевода труднорастворимых минеральных и органических соединений в усвояемые формы, а микроорганизмы, симбиотически связанные с растениями облепихи, снабжают, вероятно, растение аминокислотами и фитогормонами, а также участвуют во внутриклеточных метаболических процессах.

При использовании AVA в дозе P 125 K 50 без добавления азота наблюдалось низкое количество клубеньков – 0,7 шт., что находится на уровне контрольной делянки, при этом ризоге-нез черенков составил 90,0 %.

В год окоренения у черенков максимальная длина корней может достигать 14–20 см и бо- лее. У окоренившихся черенков корневые клубеньки формируются на корнях первого порядка ветвления. В первый период своего роста корни и клубеньки белые, к концу вегетационного периода они буреют, а корни увеличиваются в диаметре и переходят во вторичное анатомическое строение. В последующие годы у облепихи развиваются преимущественно толстые, шнуровидные горизонтальные корни, с сильноразвитой коровой паренхимой и многоклеточной перидермой (рис. 3).

Довольно слабое развитие механических тканей у корней придает им своеобразную ломкость. На таких корнях корневых волосков нет, мочковатость выражена очень слабо.

При учете товарности саженцев определяют следующие показатели корневой системы облепихи: количество основных корней, длина основных корней, длина главного корня. По всем учитываемым параметрам на облепихе отличились два варианта: AVA-P 75 K 30 +N 30 и AVA-P 75 K 30 , где все полученные параметры были достоверно выше контроля, на этих же вариантах наблюдалось самое большое количество клубеньковых образований: 3,3–8,3 шт.

Учет выхода товарных саженцев облепихи проводили на второй год после окоренения черенков (табл. 1).

Рис. 3. Клубеньковые образования на корнях облепихи при выкопке саженцев

Биометрические показатели саженцев, средние за 2 года

Таблица 1

|

Вариант |

Количество основных корней, шт. |

Длина основных корней, см |

Длина главного корня, см |

|

1 Контроль |

2,0 |

15,7 |

22,0 |

|

2. N 30 P 75 K 30 |

2,6 |

15,1 |

25,1 |

|

3. AVA-P 75 K 30 |

4,8 |

20,1 |

24,8 |

|

4. AVA-P 75 K 30 +N 30 |

5,0 |

22,0 |

29,0 |

|

5. AVA-P 100 K 40 |

3,4 |

15,0 |

15,7 |

|

6. AVA-P 100 K 40 +N 40 |

3,9 |

15,2 |

21,0 |

|

7. AVA-P 125 K 50 |

3,1 |

17,1 |

26,2 |

|

8. AVA-P 125 K 50 +N 50 |

2,8 |

14,0 |

26,6 |

|

НСР 05 |

0,8 |

2,2 |

2,9 |

На контрольных делянках облепихи преимущественно были получены нестандартные саженцы – 93,0 %, требующие доращивания в следующем году. Исследуемые удобрения в основном существенно повысили качество посадочного материала. Применение минеральных туков (N 30 P 75 K 30 ) обеспечило 40%-й выход растений, соответствующих ОСТу.

В блоке версий с удобрениями AVA лучший результат зафиксирован при использовании P 75 K 30 +N 30 . Только на этом варианте был сформирован материал 1-го товарного сорта, общий выход стандартных саженцев составил 40,0 % (табл. 2).

Таблица 2

Качество посадочного материала (средние за 2 года), %

|

Вариант |

Облепиха |

||

|

1-й сорт |

2-й сорт |

Нестандарт |

|

|

1. Контроль |

- |

6,7 |

93,3 |

|

2. N 30 P 75 K 30 |

- |

40,2 |

50,8 |

|

3. AVA-P 75 K 30 |

- |

10,2 |

89,8 |

|

4. AVA-P 75 K 30 +N 30 |

20,6 |

20,4 |

60,0 |

|

5. AVA-P 100 K 40 |

- |

- |

100,0 |

|

6. AVA-P 100 K 40 +N 40 |

- |

10,0 |

90,0 |

|

7. AVA-P 125 K 50 |

- |

21,3 |

78,7 |

|

8. AVA-P 125 K 50 +N 50 |

- |

20,0 |

80,0 |

Неэффективно применение средней дозы удобрений агровитаква без добавления азота. Насыщение AVA азотом мочевины повышает товарность посадочного материала.

При высокой дозе удобрения (AVA-P 125 K 50 ) использование мочевины не увеличило количество стандартных саженцев по отношению к аналогичному варианту без азота (80,0 % нестандартного посадочного материала), однако биометрические параметры надземной части растений на этом варианте были выше.

Выводы . Таким образом, в первый год развития черенков действие пролонгирующих удобрений на образование перитрофной микоризы на корнях выражено слабо. Варианты AVA-P 75 K 30 +N 30 и AVA-P 75 K 30 способствовали более активному развитию клубеньков по сравнению с другими делянками опыта: 3,3–8,3 шт. На варианте с удобрениями AVA при определении качества посадочного материала лучший результат зафиксирован при использовании P 75 K 30 +N 30 – общий выход стандартных саженцев составил 40 %.

На делянках AVA-P 75 K 30 +N 30 и AVA-P 75 K 30 отмечена зависимость качества саженцев от количества азотофиксирующих бактерий.

Список литературы Влияние пролонгирующих удобрений на развитие микоризы на корнях черенков облепихи и товарность саженцев

- Алексеев Д.Е. Влияние разных видов и форм минеральных удобрений на прижива-емость и рост саженцев облепихи//Интен-сификация выращивания лесопасадочного материала: тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. -Йошкар-Ола, 1996. -С. 98-100.

- Асонов Н.Р. Микробиология. -М.: Колос, 2002. -С. 150-152.

- Вавилов П.П., Посыпанов Г.С. Зерновые бобовые и проблемы растительного белка. -М., 1983. -160 с.

- Дистанов У.Т., Михайлов А.С., Никонов Н.П. Нетрадиционные виды минерального сырья для сельского хозяйства. -М.: Изд-во ВИЭМС, 1985. -С. 50.

- Ермаков Б.С. Размножение древесных и кустарниковых растений зеленым черенко-ванием. -Кишинев: Штиинца, 1981. -222 с.

- Коваленко Н.Н. Выращивание посадочного материала садовых культур с использованием зеленого черенкования: метод. реко-мендации. -Краснодар, 2011. -54 с.

- Макурина О.М. Влияние корневых выделе-ний облепихи на рост и развитие различ-ных видов микроорганизмов//Инновацион-ные технологии в пищевой промышленно-сти: сб. ст. III науч.-практ. конф. с между-нар. участием. -М., 2016. -С. 144-146.

- Смыкова Т.К., Муравьев Г.А. Оптимизация почвенного питания и продуктивность сель-скохозяйственных культур в Минусинской степи//Научное обеспечение отрасли рас-тениеводства в экстремальных условиях Сибири: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию Краснояр. НИИСХ. -Красноярск, 2006. -С. 495-497.

- Тарасенко М.Т. Зеленое черенкование са-довых и лесных культур. -М.: Изд-во МСХА, 1991. -272 с.