Влияние проточного озера на структуру зообентоса в реке с быстрым течением (на примере р. Лижма, бассейн Онежского озера)

Автор: Барышев Игорь Александрович, Кухарев Вячеслав Иванович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 6 (119), 2011 года.

Бесплатный доступ

Зообентос, проточное озеро, донные сообщества, биомасса

Короткий адрес: https://sciup.org/14749958

IDR: 14749958

Текст статьи Влияние проточного озера на структуру зообентоса в реке с быстрым течением (на примере р. Лижма, бассейн Онежского озера)

На территории Фенноскандии водоемы и водотоки образуют протяженные озерно-речные системы с чередованием участков со стоячей и текущей водой. Экосистему внутренних вод (гидробиом) при исследовании традиционно разделяют на речные (реобиом) и озерные (лим-нобиом) экосистемы. Это деление вполне оправданно, однако на практике оно приводит к тому, что работы часто проводятся либо только на озерах, либо только на реках. Такая разобщенность исследований вызывает определенные сложности при создании единой концепции функционирования гидробиома.

Известно, что лимнический планктон может в массе поступать в реки, вытекающие из озер [3], [18]. Эта ценная в кормовом отношении органика потребляется организмами бентоса (перифитона), и на подобных участках формируются особые сообщества с большой биомассой и преобладанием фильтрующих форм [13], [17], [19]. Вместе с тем для понимания роли вносимого из озера вещества в функционировании речных экосистем необходимо определить, какое влияние оказывает проточное озеро на процессы континуального изменения речных донных сообществ от истока реки к устью, что явилось целью настоящей работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование зообентоса проводили на р. Лижма (бассейн Онежского озера) в период летней межени (конец июля - начало августа) с 1998 по 2007 год по отработанной методике [4]. Кроме этого использованы данные В. В. Хренникова за 1978-1991 годы (лаборатория экологии рыб и водных беспозвоночных Института биологии КарНЦ РАН). Всего задействованы результаты © Барышев И. А., Кухарев В. И., 2011

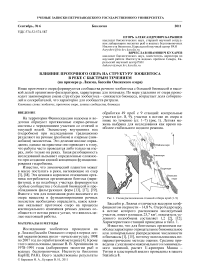

обработки 49 проб с 9 станций: контрольные участки (ст. 8, 9), участки в истоке из озера и ниже по течению (ст. 1-7) (рис. 1). Летняя межень выбрана для исследования как время наиболее стабильного водного режима.

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб (1-9)

Бассейн р. Лижма отличается высоким коэффициентом озерности - 14,8 %. Озеро Кедрозеро, в истоке которого расположен исследуемый участок, имеет площадь 25,7 км2, показатель условного водообмена составляет 1,2 [2], [12]. Характеристики станций приведены в табл. 1.

Известно, что для бентосных организмов наиболее характерно отрицательное биномиальное или логнормальное распределение численности и биомассы [1], [15], поэтому использовались непараметрические методы оценки. Средние приведены с указанием максимального и минимального значений, расчет U-критерия Манна -Уитни и кластерный анализ проведены в пакете Statistica 8.

Таблица 1

Характеристика станций отбора проб

|

Параметр |

Станция |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8, 9 |

||

|

Расстояние от озера, м |

0 |

25 |

66 |

103 |

270 |

556 |

732 |

- |

|

|

Время «добегания» воды от озера, с |

0 |

95 |

153 |

189 |

410 |

728 |

890 |

- |

|

|

Скорость течения, м/с |

0,05 |

0,15 |

0,70 |

0,45 |

0,55 |

0,60 |

0,55 |

0,50 |

|

|

Грунт, % |

валун |

10 |

10 |

10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

80 |

|

галька |

80 |

80 |

80 |

70 |

70 |

60 |

60 |

15 |

|

|

песок |

10 |

10 |

10 |

30 |

30 |

40 |

40 |

5 |

|

Индексы биологического разнообразия рассчитаны по опубликованным формулам [6]. Определение организмов зообентоса проводили по определителю пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий [8], [9], [10] и определителю пресноводных беспозвоночных европейской части СССР [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В составе зообентоса выявлено 38 видов и форм надвидового ранга, принадлежащих к 14 таксономическим группам беспозвоночных: Hydrozoa, Nematoda, Oligochaeta, Hirudinea, Bivalvia (Pisidium sp., Sphaerium sp.), Gastropoda ( Ancylus flluviatilis Muller, Planorbis sp., Limnea sp., Physa fontinalis L., Armiger sp., Anisus sp.), Crustacea ( Asellus aquaticus L., Ostracoda), Heteroptera ( Aphelocheirus aestivalis F.), Epheme-roptera ( Baetis tracheatus Keffermuller & Machel, Baetis rhodani Pictet, Baetis fuscatus L., B. (Nig-robaetis) digitatus Bengtsson, Centroptilum lu-teolum Muller, Serratella ignita (Poda 1761), Paraleptophlebia submarginata Stephens, Heptage-nia sulphurea Muller), Plecoptera ( Leuctra fusca L., Isoperla difformis Klapalek, Isogenus nubecula Newman), Megaloptera ( Sialis sp.), Trichoptera ( Hydropsyche pellucidula Curtis, Hydropsyche silt-alai Dohler, Cheumatopsyche lepida Pictet, Rhyacophila nubila Zetterstedt, Neureclipsis bimac-ulata L., Polycentropusfllavomaculatus Pictet, Lim-nephilus sp., Ceraclea nigronervosa Retzius, Ste-nophylax sp., Wormaldia subnigra McLachlan), Simuliidae (Wilhelmia equina L., Odagmia (Simulia ) ornata Meigen), Coleoptera ( Limnius sp., Oulimnius sp.), Odonata ( Cordulia aeneaturfosa Forster), Dip-tera (Ceratopogonidae, Chironomidae).

Для выявления количества и состава бентоса в отсутствие влияния озера нами были обследованы пороги в верхнем течении (ст. 8, 9). Данные участки реки отличаются отсутствием озер на территории водосбора. Численность и биомасса зообентоса здесь относительно невелики (табл. 2).

На начальном этапе перехода озеро - река, в литоральной зоне озера (ст. 1) и при небольшом (до 0,05 м/с) течении (ст. 2) численность организмов в бентосе сопоставима с таковой в реке выше озера, однако биомасса в два раза больше за счет личинок ручейников (U-критерий Манна -

Уитни, p < 0,05). Резкое увеличение обилия донных сообществ отмечено при существенном возрастании скорости течения - максимальных значений биомасса бентоса достигает на первых порогах ниже озера (ст. 3 и 4). Как численность, так и биомасса зообентоса на этом участке достоверно выше, чем на прочих (p < 0,05). На нижележащих станциях происходит постепенное снижение биомассы зооценоза. На расстоянии 550-700 м от истока (ст. 6, 7) биомасса бентоса сопоставима с таковой на контрольных участках (ст. 8, 9), достоверных различий не выявлено.

Таблица 2

Количественные характеристики зообентоса (приведены средние, максимальные и минимальные значения)

|

Станция |

Расположение |

Численность, экз./м2 |

Биомасса, г/м2 |

|

1, 2 |

Озеро и начало перехода в реку |

14506 (525-52075)* |

9795 (3572-16072) |

|

3, 4 |

Первый порог ниже озера |

52633 (7100205450)* |

66036 (29996-134312) |

|

5 |

Ниже первого порога |

14918 (3875-37650) |

28280 (13096-55317) |

|

6, 7 |

На удалении от озера |

5886 (975-18200) |

8900 (3985-16970) |

|

8, 9 |

Верховье, без озер на территории водосбора |

2242 (1071-3100) |

2372 (960-3920) |

* Большой разброс значений вызван локальными скоплениями мелких представителей Hydrozoa.

Для выявления динамики структуры донных сообществ по мере удаления от озера выделены преобладающие виды с указанием их спектра и способа питания [5], [14], [16] (табл. 3). В составе бентоса контрольных участков, не подверженных влиянию озер (ст. 8, 9), преобладают собиратели, соскребатели и размельчители. В литоральной зоне озера (ст. 1) доминируют собиратели и соскребатели.

Таблица 3

Спектр и способ питания преобладающих организмов

|

Станция |

Виды |

Спектр питания |

Способ питания |

|

1 |

Baetis tracheatus , Leuctra fusca , Limnephilus sp. |

Ф, Ф-Д |

сс-сб , сб , сс-сб |

|

2 |

Neureclipsis bimaculata , Hydrozoa |

З-С, З-С |

Ф , Ф |

|

3 |

Hydropsyche pellucidula , Wilhelmia equina |

З-С, С |

ф , ф |

|

4 |

Hydrozoa, Neureclipsis bimaculata , Leuctra fusca |

З-С, З-С, Ф-Д |

Ф , Ф , сб |

|

5 |

Hydropsyche siltalai , Hydropsyche pellucidula , Baetis rhodani , Ephemerella ignita , Elmis maugetti , Pisidium sp. |

З-С, З-С, Ф, Ф-Д, Д, С |

Ф , Ф , сс-сб , сб , сб , Ф |

|

6 |

Pisidium sp . , Baetis rhodani , Oligochaeta , Limnius sp . , Wilhelmia equina , Leuctra fusca |

С, Д, Д, Д, С, Ф-Д |

Ф , сс-сб , сб , сб , Ф , сб |

Окончание табл. 3

|

7 |

Pisidium sp., Planorbis sp. , Anisus sp. , Aphelocheirus aestivalis , Leuctra fusca , Baetis rhodani , Ephemerella ignita , Oulimnius sp. , Limnius sp. |

С, Ф-Д, Ф-Д, З, Ф-Д, Ф, Ф-Д, Д, Д |

ф , сс-сб , сс-сб , х , сб , сс-сб , сб , сб , сб , |

|

8, 9 |

Baetis rhodani , Leuctra fusca , Stenophylax sp., Wormaldia subnigra |

Ф, Ф-Д, Д, С * |

сс-сб , сб , р , ф |

* Примечание. Ф - фитофаг, Ф-Д - фитофаг-детритофаг, Д -детритофаг, С - сестонофаг, З - зоофаг, З-С - зоофаг-сестонофаг; сс - соскребатель, сб - собиратель, сс-сб - соскребатель-собиратель, р - размельчитель, ф - фильтратор, х - хищник.

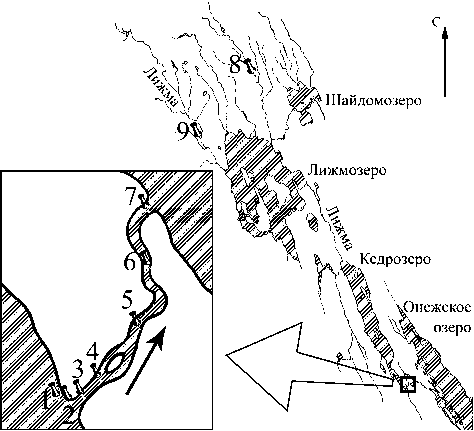

На участке перехода озера в реку (ст. 2) по мере увеличения скорости течения закономерно возрастает численность организмов-фильтрато-ров, способных улавливать сносимый планктон. Уже при скорости 0,05 м/с появляются ловчие сети Neureclipsis bimaculata как на грунте, так и на макрофитах. Их численность невысока, 1015 экз./м2. Ближе к реке при скорости 0,15 м/с численность N. bimaculata увеличивается до 800-850 экз./м2, появляются Hydrozoa - до 50 тыс. экз./м2. Дальнейшее увеличение скорости потока (до 0,5-0,7 м/с) приводит к доминированию сетеплетущих личинок ручейников (Hydropsyche pellucidula , H. siltalai ) и мошек (Wilhelmia equina). На следующих станциях по мере удаления от озера наблюдается постепенное уменьшение доли потребителей планктона и возрастание доли собирателей и соскребателей (рис. 2).

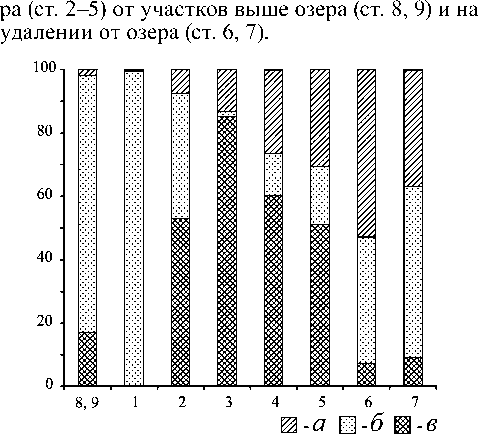

Зообентос контрольных участков (ст. 8, 9) по соотношению форм (собиратели-соскребатели, хищники, фильтраторы) наиболее близок к ст. 7 (рис. 3). Это говорит о том, что по мере удаления от озера происходит восстановление структуры донных сообществ. На дендрограмме прослеживается обособленность станций в истоке из озе-

Рис. 2. Доля собирателей и соскребателей, фильтраторов в сообществах по биомассе: а - хищники, б - собиратели и соскребатели, в - фильтраторы; по оси ординат - доля, %, по оси абсцисс - номера станций

Рис. 3. Близость исследованных участков по соотношению жизненных форм зообентоса по биомассе: а - станции вне влияния озера, б - станции на истоке из озера

Согласно концепции речного континуума, биологическое разнообразие в реке от истока к устью закономерно изменяется, максимальные значения наблюдаются в зоне среднего течения - ритрали [20]. Значения индексов этой характеристики донных сообществ представлены в табл. 4.

Таблица 4

Биологическое разнообразие зообентоса

|

Индекс |

Станция |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8, 9 |

|

|

Индекс Шеннона |

2,11 |

1,63 |

1,58 |

2,42 |

2,43 |

2,40 |

2,77 |

1,66 |

|

Выровненность |

0,74 |

0,63 |

0,55 |

0,75 |

0,78 |

0,76 |

0,81 |

0,69 |

|

Индекс доминирования Симпсона |

0,19 |

0,27 |

0,33 |

0,13 |

0,11 |

0,15 |

0,09 |

0,29 |

Минимальное значение индекса разнообразия Шеннона отмечено на ст. 3, где скорость течения составила 0,7 м/с. Здесь же отмечена наименьшая выровненность и наибольшее доминирование. Максимальные значения показателей биологического разнообразия и минимальное доминирование отмечены в конце протоки.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ниже озера состав и количественные характеристики донных сообществ существенно изменены. Для оценки влияния проточного озера на структуру зообентоса реки в табл. 5 полученные характеристики сопоставлены с зонами реки, выделенными в концепции речного континуума [20].

Ниже проточного озера река обладает свойствами нижнего течения - потамали, а по мере удаления от озера водоток восстанавливает свойства среднего течения - ритрали. Таким образом, ниже озера происходит обращение классического речного континуума.

Концепция речного континуума создана как описание трансформации речных экосистем и ландшафта от верховьев к устью среднестатистической реки без проточных озер [20]. Вместе с тем в связи с геологической молодостью долин большинство рек Карелии характеризуются ступенчатым профилем, в котором пороговые учас- тки, имеющие величину наибольшего падения, чередуются с плесами, озеровидными расширениями или озерами [11].

Таблица 5

К л а с с и ф и к а ц и я у ч а с т ко в в од о т о к а в с о о т в е т с т в и и с ко н ц е п ц и е й речного континуума

|

Признак |

Станции |

||

|

8, 9 |

2, 3, 4 |

5, 6, 7 |

|

|

Доминирующие формы зообентоса |

Собиратели, соскребате-ли, размельчители |

Фильтраторы |

Соскребатели, собиратели, фильтраторы |

|

Биоразнообразие |

Низкое |

Низкое |

Высокое |

|

Источник органического вещества |

Листовой опад (аллохтонное) |

Планктон-сестон (поступающее из озера) |

Макрофиты (автохтонное) и сестон (аллохтонное) |

|

Статус участка по концепции речного континуума |

Креналь ‒ верхнее течение |

Потамаль ‒ нижнее течение |

Ритраль ‒ среднее течение |

Примечание. Ст. 1 (озерная литораль) в таблицу не включена.

Очевидно, роль проточных озер в формировании донных сообществ рек весьма велика. В условиях каменистого порожистого русла рек от истока до устья потамаль ‒ зона спокойного нижнего течения ‒ часто не формируется вообще. Однако, как показывают полученные данные, даже в таких реках на участках ниже проточных озер могут существовать сообщества потамали.

ВЫВОДЫ

Проточное озеро оказывает большое влияние на зообентос расположенного ниже участка реки. В зоне поступления планктона многократно увеличена биомасса зообентоса, что оказывает существенное влияние на продуктивность водотока в целом. В истоке из озера доминируют фильтрующие формы, структура донных сообществ характерна для потамали ‒ нижнего течения рек. Ниже по течению на удалении от озера зообентос приобретает свойства сообществ ритрона, что можно считать обратным речным континуумом. Проточные озера, таким образом, обусловливают возможность существования сообществ потамали в порожистых реках.

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых МК-1020.2010.4.

Список литературы Влияние проточного озера на структуру зообентоса в реке с быстрым течением (на примере р. Лижма, бассейн Онежского озера)

- Баканов А. И. Использование зообентоса для мониторинга пресноводных водоемов//Биологические внутренние воды. 2000. № 1. C. 68-82.

- Григорьев С. В., Грицев ск а я Г. Л. Каталог озер Карелии. М.; Л.: Наука, 1959. 240 с.

- Круглова А. Н., Барышев И. А. Элиминация лимнического зоопланктона в порожистой реке (на примере оз. Кедрозеро и р. Лижма, басс. Онежского озера)//Гидробиологический журнал. Т. 46. № 6. 2010. С. 15-23.

- Методические рекомендации по изучению гидробиологического режима малых рек. Петрозаводск, 1989. 42 с.

- Монаков А. В. Питание пресноводных беспозвоночных. М.: ИПЭЭ РАН, 1998. 319 с.

- Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. М.: Мир, 1992. 184 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. Л.: Гидрометиздат, 1977. 511 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 3. Паукообразные и низшие насекомые. СПб.: Зоологический институт РАН, 1997. 440 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 4. Высшие насекомые. Двукрылые. СПб.: Зоологический институт РАН, 1999. 1000 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 5. Высшие насекомые (ручейники, чешуекрылые, жесткокрылые, сетчатокрылые, большекрылые, перепончатокрылые). СПб.: Наука, 2001. 836 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 2. Карелия и Северо-Запад. Ч. 1. Л.: Гидрометиздат, 1972. 528 с.

- Фрейндлинг В. А. Гидрография водоемов бассейна р. Лижмы//Вопросы гидрологии, озероведения и водного хо-зяйства Карелии. Петрозаводск: Карельское книжное изд-во, 1969. С. 236-245.

- Хренников В. В. Бентос притоков Онежского озера//Лососевые нерестовые реки Онежского озера. Л., 1978. С. 41-50.

- Чертопруд М. В. Анализ жизненных форм реофильного макробентоса: новый подход к классификации сообществ//Журнал общей биологии. 2006. Т. 67. № 3. С. 190-197.

- Шитиков В. К., Розенберг Г. С., Зинченко Т. Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. 463 с.

- Graf W., Murphy J., Dahl J., Zamora-Munoz C., Lopez-Rodriguez M. J. Distribution and ecological preferences of European freshwater organisms. Vol. 1. Trichoptera. Sofi a; Moscow: Pensoft Publishing, 2008. 388 p.

- Hoffsten P. Distribution of fi lter-feeding caddisfl ies (Trichoptera) and plankton drift in a Swedish lake-outlet stream//Aquatic Ecology. 1999. Vol. 33. № 4. P. 377-386.

- Illies J. Seeausfl uss-Biozönosen lappländischer Waldbäche//Entomol Tidskr. 1956. Vol. 77. P. 138-153.

- Oswood M. W. Abundance patterns of fi lter-feeding Caddisfl ies (Trichoptera: Hydropsychidae) and seston in a Montana (U. S. A.) lake outlet//Hydrobiologia. 1979. Vol. 63. № 2. P. 177-183.

- Vannote R. L., Minshal l G. W., Cummins K. W., Sedell I. R., Cushing C. E. The river continuum concept//Can. J. Fish. Aquat. Sci. 1980. Vol. 37. № 1. P. 130-137.