Влияние психологических факторов на достижение компенсации сахарного диабета I типа в детском и подростковом возрастах

Автор: Самойлова Юлия Геннадьевна, Семке Валентин Яковлевич, Белокрылова Маргарита Федоровна, Олейник Оксана Алексеевна, Энерт Анастасия Витальевна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психосоматические расстройства

Статья в выпуске: 1 (58), 2010 года.

Бесплатный доступ

Дети и подростки, страдающие СД I типа, несмотря на проводимые терапевтические мероприятия, обучение в «Школе диабета», не всегда достигают полной компенсации СД. Проведен комплекс психологического обследования 200 детей и подростков с сахарным диабетом I типа в возрасте от 5 до 17 лет с длительностью заболевания от 1 года до 13 лет. Контрольная группа была представлена 150 здоровыми сверстниками, сопоставимыми по полу, возрасту, месту проживания и не имеющими хронических заболеваний. В результате проведенного исследования выявлены психологические особенности личности, которые оказывают влияние на адаптацию к заболеванию, эффективность достижения гармоничного отношения к болезни и определяют терапевтическую стратегию лечения на различных этапах эволюции заболевания. По мере прогрессирования сахарного диабета уменьшается личностная специфичность, нарастают симптомы ригидности, эмоциональная уплощенность, апатия

Сахарный диабет i типа, психологические факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14295399

IDR: 14295399 | УДК: 616.89-007:616.379-008.64:613.956

Текст научной статьи Влияние психологических факторов на достижение компенсации сахарного диабета I типа в детском и подростковом возрастах

Введение. Одной из самых актуальных проблем современной медицины является реабилитация больных с тяжелой хронической патологией [1]. К числу таких заболеваний относится сахарный диабет (СД), который представляет собой медико-социальную, психологическую и экономическую проблему. Несмотря на выдающиеся исследования в области изучения сахарного диабета и связанных с ним метаболических нарушений, наличие многочисленных скрининговых программ как по своевременному выявлению заболевания, так и по профилактике сосудистых осложнений, перед диабетологической службой и наукой в целом остается много нерешенных вопросов. Клинико-патогенетические взаимосвязи тесно переплетаются с конституционально-биологическими, соматогенными и нейропсихоэмоциональными сдвигами. Обучение больных прочно вошло в арсенал диабетологов и является одним из принципов лечения. Однако совершенно очевидно, что полученные знания о заболевании не способны помочь пациенту с сахарным диабетом и его семье адаптироваться в окружающем микросоциуме, их социально-психологическая адаптация строится через «призму диабета», изменяя качество, образ жизни больного и его семьи. Организация расширенного клинико-лабораторного и психологического обследования детей с СД была обусловлена тем, что больные, несмотря на проводимые терапевтические мероприятия и обучение в «Школе диабета», не достигают стабильной компенсации СД.

Цель работы: выявить основные психологические предикторы, оказывающие различное влияние на достижение адекватного гликемического контроля у детей и подростков с сахарным диабетом I типа.

Материалы и методы. Проведен комплекс клинико-психологического обследования 200 детей и подростков с сахарным диабетом I типа в возрасте от 5 до 17 лет, средний возраст 13,2±0,8 года, с длительностью заболевания от 1 года до 13 лет (в среднем 7,2±1,3 года). Контрольную группу составили 150 практически здоровых детей, из них 85 девочек (средний возраст 13,6±0,9 года) и 65 мальчиков (средний возраст 14,2±0,6 года).

Для верификации диагноза нами использовались общеклинические (ОАК, ОАМ), биохимические (гликемический, глюкозурический профиль) методы. Содержание гликозилированного гемоглобина (HbA1с) в капиллярной крови определяли иммунологическим методом на автоматическом клиническом химическом анализаторе «Hitachi-911» (Германия, 1996) с помощью набора «Roche», фруктозамин – с помощью реактивов «БиохимМак» на иммуно-ферментном анализаторе «Elmi Sky Line», микроальбуминурию – иммунотурбодиметрическим количественным методом в моче («Hitachi-911», Roche). Липидный спектр плазмы крови оценивали с помощью ферментативного колориметрического теста с учетом критериев NCEP, коэффициент атерогенности (КА) рассчитывали по методу по А. Н. Климова [2]. Анализ показателей серотонина проведен с использованием наборов компании «БиохимМак» (Россия) на аппаратах «Elmi Sky Line» и «Termo Wellwach», нейроспецифическую енолазу – с помощью набора «Roche» (США). Для диагностики сложившегося под влиянием болезни паттерна отношений к самой болезни, к ее лечению, врачам, медперсоналу, родным и близким, окружающим, работе (учебе), одиночеству и будущему, а также к своим витальным функциям (самочувствие, настроение, сон, аппетит) использовался личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ). Для оценки личностных особенностей применялся опросник Кеттелла (1950) в двух вариантах: HSPQ – адаптированный вариант для подростков 12—18 лет в модификации А. Ю. Панасюка (1978) и CPQ – для детей 8—12 лет, адаптированый Э. М. Александровской, И. Н. Гильяшевой (1986). Тревожность оценили с помощью теста Кондаша (1973), а также Шкалы реактивной и личностной тревожности Спилбергера в модификации Ю. Л. Ханина (1976).

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программ «BIOSTAT» и «Microsoft Exsel» (версия 7,0). В случае распределения, близкого к нормальному, данные представлены в виде М±SD, где М – среднеарифметическое, SD – стандартное отклонение. Если распределение не являлось нормальным, данные представлялись в виде Me (медиана). Качественные показатели представлены в виде абсолютного числа наблюдений и доли (%) от общего числа больных по выборке в целом или соответствующей группе. В случае распределения, близкого к нормальному, для сравнения двух выборок использовали t-критерий Стьюдента. Различия считались достоверными при р<0,05. В случае распределения, отличающегося от нормального, для сравнения групп до и после наблюдения использовали критерий Уил-коксона. Корреляционный анализ проводился с использованием ранговой корреляции Спирмена.

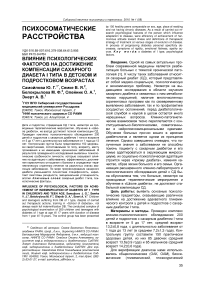

Результаты и их обсуждение. Изучая возможности достижения компенсации углеводного обмена при сахарном диабете I типа, нельзя не учитывать фактор терапевтического обучения, ставшего в последнее десятилетие неотъемлемой частью лечебно-профилактической помощи при данной патологии. Нами проведен анализ уровня знаний больных, обученных в «Школе диабета». Обучение проводилось по структурированной программе единого образца, разработанной ЭНЦ РАМН и утвержденной Министерством здравоохранения приказом № 135 от 06.05.1997, что предполагало равную информированность пациентов и владение необходимыми практическими навыками для достижения компенсации углеводного обмена. Проведенный анализ свидетельствовал, что наиболее часто обследованные больные демонстрировали средний и высокий уровни осведомленности о своем заболевании. Отличные показатели демонстрировали в основном подростки со стажем заболевания до 1 года, в дальнейшем обнаружено снижение уровня знаний, несмотря на увеличение длительности патологического процесса (рис. 1).

Рис. 1. Показатели уровня знаний о заболевании в зависимости от длительности сахарного диабета I типа

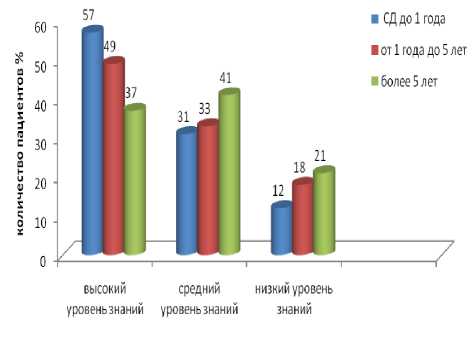

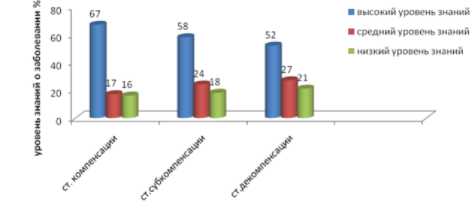

Полученные результаты показали, что достижение компенсации не имело достоверной зависимости (p=0,06) от уровня знаний больных о своем заболевании. В связи с этим нами проведен анализ взаимосвязи уровня HbA 1 c с психологическими предикторами, которые способствуют достижению адекватного гликемического контроля. Установлено, что основными предикторами, выделенными в результате регрессионного анализа, являются типы отношения к болезни, особенности воспитания в семье и психологические особенности личности обследованных пациентов (рис. 3).

Таблица 1

Взаимосвязь типов отношения к болезни у пациентов с сахарным диабетом и длительности заболевания (по опроснику ЛОБИ) абс. ( %)

|

Тип отношения к болезни |

Больные с давностью СД |

||

|

до 1 года (n=38) |

от 1 до 5 лет (n=94) |

более 5 лет (n=58) |

|

|

Гармоничный |

6 (15,7) |

8 (8,5) |

2 (3,4) |

|

Тревожный |

14 (36,8) **** |

9 (9,5) |

2 (3,4) |

|

Ипохондрический |

1 (2,6) |

9 (9,5) |

4 (6,8) |

|

Меланхолический |

0 (0) |

3 (3,1) |

2 (3,4) |

|

Апатический |

0 (0) |

9 (9,5) ** |

3 (5,1) |

|

Неврастенический |

2 (5,2) |

4 (4,2) |

3 (5,1) |

|

Обессивно-фобический |

4 (10,5) |

7 (7,4) |

4 (6,8) |

|

Сенситивный |

3 (7,8) |

19 (20,2) * |

13 (22,4) *** |

|

Эгоцентрический |

2 (5,2) |

11 (11,7) **** |

6 (10,3 ) *** |

|

Эйфорический |

1 (2,6) |

5 (5,3) |

5 (8,6) |

|

Анозогнозиче-ский |

2 (5,2) |

7 (7. 4) |

11 (18,9) ***** |

|

Эргопатический |

2 (5,2) |

2 (2,1) |

2 (3,4) |

|

Паронояльный |

1 (2,6) |

1 (1,06) |

1 (1,7) |

Примечание. * - p<0,05 достоверность при сравнении между 1-й и 2-й подгруппами больных с СД; ** - p<0,05 достоверность при сравнении между 2-й и 3-й подгруппами больных с СД; *** - p<0,05 достоверность при сравнении между 1-й и 3-й подгруппами больных с СД.

Рис. 2. Показатели компенсации углеводного обмена в зависимости от уровня знаний о заболевании

Препятствуют достижению адекватного гликемического контроля

Рис. 3. Факторы, определяющие достижение адекватного гликемического контроля

Приведенные в таблице 1 результаты свидетельствуют, что с увеличением длительности сахарного диабета изменяется тип отношения к своему заболеванию. У больных с впервые выявленной патологией и непродолжительным стажем наиболее частым типом отношения к болезни являются тревожный, зарегистрированный у 14 (36,8 %) больных, и обессивно-фобический, встречающийся у 4 (10,5 %) обследованных, в некоторых случаях не удалось четко дифференцировать тип отношения пациентов к своему заболеванию, что может быть связано с незрелостью психоэмоциональных процессов у детей и трудностью дифференциации понятий «здоровье» и «болезнь» (табл. 1).

Для больных с длительностью заболевания от 1 года до 5 лет наиболее часто встречающимся типом отношения к заболеванию был сенситивный, который зарегистрировали у 19 (20,2 %) обследованных, эгоцентрический тип был отмечен в 11 (11,7 %) случаях и апатический - у 9 (9,5 %) больных. При длительном течении заболевания (более 5 лет) в 13 (22,4 %) случаях был выражен сенситивный тип отношения к заболеванию, анозогнозический - у 11 (18,9 %) пациентов, эгоцентрический - у 6 (10,3 %) больных.

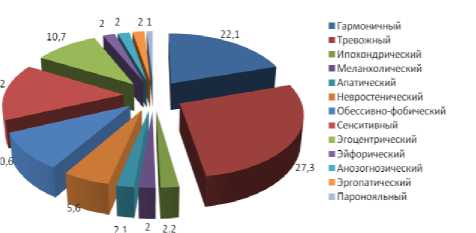

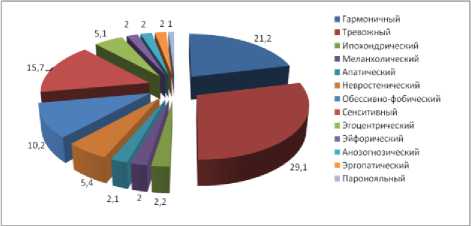

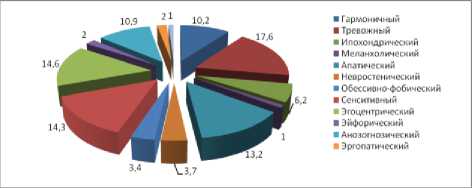

Таким образом, на этапах эволюции патологического процесса у больных происходит психологическая трансформация отношения к своему заболеванию. После установления диагноза большинство пациентов находятся в состоянии беспокойства и мнительности в отношении неблагоприятного течения болезни, развития возможных осложнений, неэффективности лечения. Больные стремятся к поиску новых способов лечения, дополнительной информации о заболевании, вероятных осложнениях, методах лечения. Постепенно тревожность по поводу своего заболевания достоверно значимо уменьшается с 36,8 до 13,4 % (p=0,023). Кроме того, необходимо отметить снижение количества детей с гармоничным типом реагирования на заболевание с 15,7 до 3,6 % (р=0,049), при этом увеличивается число детей с эгоцентрическим вариантом, особенно среди девочек (р=0,014), такие пациенты стремятся быть в центре внимания, требуя исключительной заботы со стороны окружающих. Для мальчиков с длительным течением заболевания характерна анозогнозия, сопровождающаяся отказом от обследования и лечения, что, несомненно, не может не отразиться на частоте проведения самоконтроля и степени компенсации углеводного обмена. Проведенная оценка ассоциаций значений HbA1c и типов отношения к болезни достоверно значимой разницы не выявила, несмотря на выдвинутую предварительную гипотезу о снижении локуса контроля при увеличении стажа заболевания у больных сахарным диабетом I типа (рис. 4, 5 и 6).

Рис. 4. Тип отношения к болезни в зависимости от выраженности компенсации углеводного обмена (HbА 1c ≤7,0)

Рис. 5. Тип отношения к болезни в зависимости от выраженности компенсации углеводного обмена (HbA1c 7,1—7,5)

Рис. 6. Тип отношения к болезни в зависимости от выраженности компенсации углеводного обмена (HbA1c ≥7,5)

Анализ ТОБ в зависимости от пола показал, что у мальчиков чаще встречается гармоничный тип отношения к болезни, чем у девочек (р=0,001). Это говорит о том, что мальчики более адекватно оценивают свое состояние, стремятся к достижению успеха в лечении. Для девочек были свойственны пессимистические взгляды, удрученность заболеванием, недоверие к врачам, что подтверждается статистически значимым повышением оценок по меланхолической шкале (р=0,012). У лиц мужского пола не было зарегистрировано ни одного случая паранойяльного, эгоцентрического ТОБ.

Изучая частоту встречаемости ТОБ в зависимости от возраста пациентов, было выяснено, что у подростков с сахарным диабетом по сравнению с детьми допубертатного возраста отмечено существенное повышение показателей по обессивно-фобической шкале, которую зарегистрировали у 13 (13,6 %) больных, и ано-зогнозии, встречающейся у 11 (11,5 %) обследованных подростков, тогда как у детей чаще отмечался тревожный вариант (19 чел. – 18,0 %), эгоцентрический – у 16 (15,2 %) и нев-ростенический – у 9 (8,5 %) детей. У некоторых пациентов мы не могли четко дифференцировать тип отношения к болезни, что свидетельствовало о неопределенности психологического реагирования.

Таблица 2

Личностные особенности детей и подростков (опросник Кеттелла)

|

Шкала (фактор) |

Показатели теста Кеттелла, стены (медиана, 25—75 перцентили) |

||

|

Пациенты с СД (n=200) |

Группа контроля (n=150) |

р |

|

|

А (замкнутость-общительность) |

6,0 (4,5-7,0) |

6,0 (4,0-8,0) |

0,428 |

|

В (шкала лжи) |

5,0 (3,5-8,5) |

7,0 (4,0-9,0) |

0,085 |

|

С (эмоциональная устойчивость) |

6,0 (5,0-7,0) |

7,0 (5,0-8,0) |

0,041 |

|

D (инертность-импульсивность) |

5,0 (4,0-6,0) |

5,0 (3,0-6,0) |

0,267 |

|

Е (подчиняемость-доминирование) |

5,0 (3,5-7,0) |

6,0 (4,0-8,0) |

0,019 |

|

F (осторожность-легкомыслие) |

5,0 (3,0-6,0) |

5,0 (4,0-7,0) |

0,123 |

|

G (принятие моральных прав) |

6,0 (3,5-8,0) |

6,0 (4,0-8,0) |

0,528 |

|

Н (застенчивость-авантюризм) |

5,0 (4,0-6,0) |

6,0 (5,0-7,5) |

0,001 |

|

I (реализм-чувствительность) |

6,0 (4,0-8,0) |

4,5 (2,0-6,0) |

<0,001 |

|

J (коллективизм-индивидуализм) |

5,0 (4,0-6,0) |

5,5 (4,0-8,0) |

0,158 |

|

О (самоуверенность-самообвинение) |

6,0 (4,0-7,5) |

4,0 (3,0-6,0) |

<0,001 |

|

М (интеллектуальные возможности) |

6,0 (4,0-6,0) |

6,0 (3,5-8,0) |

0,426 |

|

Q 2 (степень групповой зависимости) |

4,0 (2,0-6,0) |

4,0 (2,0-6,0) |

0,260 |

|

Q 3 (степень самоконтроля) |

5,0 (3,0-7,0) |

6,0 (5,0-8,0) |

0,001 |

|

Q 4 (степень внутренней напряженности |

6,0 (4,0-8,0) |

4,0 (2,0-6,0) |

<0,001 |

Примечание. Жирным шрифтом выделены достоверно значимые значения (р) между основной и контрольной группами.

Достижение адекватного гликемического контроля возможно при наличии гармоничного типа отношения к болезни. Необходимо отметить, что частота самоконтроля в нашем исследовании достоверно не различалась при гармоничном и эгоцентрическом типах отношения к болезни (p=0,08), но при этом эгоцентрический вариант не способствует конечному достижению адекватного гликемического контроля (p=0,003, r=0,75).

Как показано в таблице 2, основными особенностями личности, способствующими достижению компенсации, являются низкие значения факторов G, C, Q 4 (шкалы «принятие моральных правил», «эмоциональной устойчивости», «степени внутренней напряженности»).

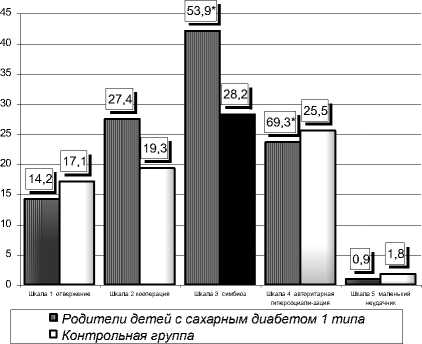

Анализ родительских установок и системы эмоционального отношения к ребенку показал, что в экспериментальной группе отвергают своих детей 14,2 % родителей, в контрольной группе – 17,1 %. Социально-желательный образ родителя (шкала «кооперация») демонстрируют 27,4 % родителей экспериментальной группы и 19,3 % родителей контрольной группы; наличие симбиотических связей отмечается у 42,0 % опрошенных экспериментальной группы и 28,2 % – контрольной; авторитаризм и стремление пристально следить за социальными достижениями ребенка выявляются в экспериментальной группе в 23,6 % случаев, а в контрольной – в 25,5 % случаев. Неудачниками своих детей воспринимают 0,9 % родителей основной группы и 1,8 % родителей контрольной группы. Преобладающие данные по шкалам «симбиоз» в основной группе и «авторитарная гиперсоциализация» в обеих группах позволяют сделать вывод, что дети и подростки, воспитывающиеся по гиперсоциальному типу, оказываются в особенно напряженной ситуации. Кроме того, родители воспринимают своих детей неприспособленными, стремление инфантилизи-ровать ребенка сочетается у них с жестким контролем, регламентацией жизни ребенка. Полученные в результате исследования данные опросника ОРО представлены на рисунке 7.

Рис. 7. Результаты диагностики родительского отношения к своим детям по опроснику ОРО (Варга) у детей с сахарным диабетом I типа и у обследованных контрольной группы

Регрессионный анализ позволил выделить факторы, препятствующие достижению адекватного самоконтроля: анозогнозический, неврастенический, эргопатический типы отношения к болезни, симбиотические отношения между родителями и детьми, гиперсоциализация, высокие показатели уровня депрессии. Характерологические особенности представлены высокими значениями факторов Е, F (подчиняе-мость, легкомыслие). В проведенном исследовании не было получено достоверно значимых отличий выраженности коэффициентов регрессии от давности патологического процесса и тяжести заболевания (p=0,62, p=0,53 соответственно).

Таким образом, определены мишени психотерапевтического вмешательства, коррекция которых будет способствовать достижению адекватного гликемического контроля с целью компенсации углеводного обмена и выработке адаптивной стратегии поведения пациентов. В результате проведенного клинико-психологического обследования пациентов с сахарным диабетом I типа выявлены психологические особенности личности, которые оказывают влияние на адаптацию к заболеванию, эффективность достижения гармоничного отношения к болезни и определения терапевтической стратегии лечения на различных этапах эволюции заболевания с целью повышения эффективности реабилитационных мероприятий.

Выводы. 1. Основными факторами, препятствующими достижению адекватного гликемического контроля, являются личностные особенности пациентов, уровень тревоги и депрессии, а также тип отношения к болезни. 2. Личностные реакции на заболевание у пациентов с сахарным диабетом I типа различаются как в качественном отношении, так и по степени выраженности. 3. По мере прогрессирования сахарного диабета уменьшается личностная специфичность, нарастают симптомы ригидности, эмоциональная уплощенность, апатия.