Влияние радиоактивности на концентрацию и укрупнение нанозолота в земных условиях (на примере Амуро-Зейско-Буреинского бассейна)

Автор: Моисеенко В.Г.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 11-1 (50), 2020 года.

Бесплатный доступ

Расположение Амуро-Зейско-Буреинского бассейна на сопряжении двух глобальных подвижных поясов предопределило сложность генезиса этой структуры и для её расшифровки были использованы в качестве маркеров минералы - циркон и самородное золото, и элементы - уран и калий. Установлены особенности структуры Амуро-Зейско-Буреинского бассейна, показана связь рудообразования с энергией радиоактивных элементов. Концентрация и укрупнение золота с образованием месторождений чаще всего начинается под влиянием 238U содержащегося, прежде всего в цирконах, а завершается под влиянием 40К в составе адуляра и других минералов.

Золото, уран, радиоактивность, образование месторождений, кварц, наноминералы

Короткий адрес: https://sciup.org/170190688

IDR: 170190688 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11346

Текст научной статьи Влияние радиоактивности на концентрацию и укрупнение нанозолота в земных условиях (на примере Амуро-Зейско-Буреинского бассейна)

В области сочленения ЦентральноАзиатского и Тихоокеанского тектонических поясов, а также смежных Сибирской и Северо-Китайской платформ в юрское время, начал формироваться Амуро-Зейско-Буреинский бассейн [1, 2], в котором четыре основные впадины: Ушумуно-Амурская, Зейская, Селемджинская и Бу-реинская, с площадью ~ 140 тыс. км2 [3]. Границы бассейна на западе определяет вытянутый на 200 км «Аникинский порог» [4], на востоке Буреинский массив, на севере водораздел, отделяющий бассейн Амура от водотоков Лены и Уды, на юге покровы эффузивов и блоковые интрузивные поднятия, разделившие в антропогенный период сопряженные ранее бассейны Сунляо и Амуро-Зейско-Буреинский [3].

Расположение Амуро-Зейско-Буреинского бассейна на сопряжении двух глобальных подвижных поясов предопределило сложность генезиса этой структуры и для её расшифровки выбраны маркеры: два минерала – циркон и самородное золото, а из элементов уран и калий.

Циркон обладает необычной физической устойчивостью, химической инертностью и способностью расти во времени капсюлируя и, сохраняя геологическую летопись практически всего времени фор- мирования Земли. Определив возраст циркона и количество в нем урана, исследователь может уточнять изменение энергии среды во времени и состав элементов в системе.

Фундамент бассейна в значительной мере сложен гранитоидами палеозойского, в меньшей мере мезозойского возраста и осадочными породами от палеозоя до юры, а в них фрагменты различных пород от архея до верхней юры. Гранитоиды фундамента обеднены Zr и U [5] в общем виде этот вывод согласуются с результатами группы исследователей (А.А. Сорокин и др.), опубликовавшими, наряду с возрастом гранитоидов, их химический состав, содержание Zr и U в породах и U в цирконах [6-8].

Сгруппировав эти результаты [6-8] в три группы магматических пород: ультра-основные, средние + основные и кислые, и соответствующие им три группы цирконов и сравнив средние содержания элементов в этих группах установлено, что в магматических породах фундамента бассейна от ультраосновных, через средние и основные, до кислых возрастает содержание Zr (от 33 до 175.9 г/т) и U (от 0.29 до 1.46 г/т). Эта закономерность объясняется сродством урана и циркония к кислороду и кремнию, но наложенные процессы выносили часть U из минералов пород, кроме U за-капсюлированного в цирконах, где он сохранился, и содержание его в ZrSiO4 колеблется от 469.7 до 744 г/т [6-8]. Следовательно, в цирконах гранитоидов фундамента содержание урана в 500 раз больше, чем в породах их содержащих и, несомненно, циркон хороший концентратор U, и уникальный хранитель геологической летописи.

В отличие от фундамента, основой которого являются магматические породы, в Амуро-Зейско-Буреинском бассейне преобладают осадочно-вулканогенные образования мелового периода при подчиненном развитии интрузивных пород и рыхлые отложения кайнозойской эры при небольшом количестве щелочных базальтов.

Интрузивные породы бассейна, в основном, развиты в пределах Умлекано-Огоджинской плутонической зоны, которая в субширотном направлении протяги- вается от среднего течения реки Большой Невер - на западе, до Селемджинской впадины – на востоке. Гранитоиды Джиктан-динского массива этой зоны имеют возраст 144 млн. лет [9] и содержат урана больше чем гранитоиды фундамента. Заметно обогащены U кислые щелочные эф-фузивы бассейна [3].

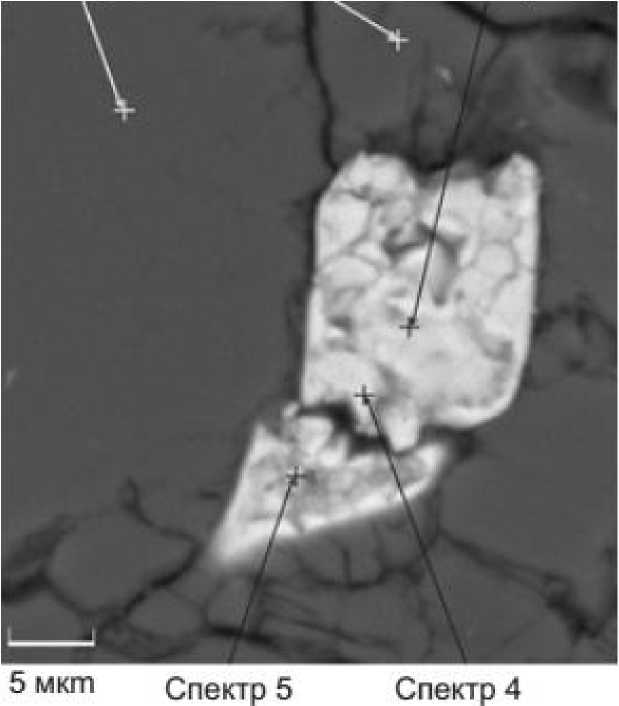

В постмагматических цирконах U в среднем примерно в два раза больше чем в магматических, а в гидротермальных образованиях его многократно больше. Так в Октябрьском рудном поле (Селемджин-ская впадина) в осветленном граните в кварцевом прожилке по трещинам (рис. 1) в альбите (табл. 1, сп. 1) и кварце (сп. 2) отлагается циркон. Как правило, образуется несколько генераций циркона с последовательным увеличением содержаний Zr, Si и O, но синхронным уменьшением концентрации Fe и Ca (табл. 1, сп. 3, 4, 5).

Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3

Рис. 1. По трещинам в альбите и кварце отлагаются урансодержащие цирконы, сопряженные с гранатами

Таблица 1. Содержание элементов в минералах

|

спектр |

весовые % |

|||||||||

|

O |

Na |

Al |

Si |

Ca |

Fe |

Zr |

Hf |

Th |

U |

|

|

1 |

48,79 |

8,51 |

10,60 |

31,87 |

0,24 |

|||||

|

2 |

53,26 |

46,24 |

||||||||

|

3 |

32,87 |

0,96 |

13,44 |

1,16 |

0,74 |

40,78 |

5,88 |

2,72 |

1,45 |

|

|

4 |

33,42 |

0,41 |

14,09 |

0,35 |

0,37 |

43,83 |

6,62 |

0,91 |

||

|

5 |

33,99 |

0,25 |

14,49 |

0,025 |

0,02 |

47,21 |

3,86 |

0,16 |

||

|

Атом % |

||||||||||

|

1 |

61.57 |

7,48 |

7,93 |

22.91 |

0.12 |

|||||

|

2 |

66.67 |

33.33 |

||||||||

|

3 |

66.09 |

0,15 |

15.39 |

0.93 |

0.43 |

14.38 |

1,06 |

0.38 |

0.20 |

|

|

4 |

66.47 |

0.50 |

15.96 |

0.28 |

0.21 |

15.28 |

1,18 |

0.12 |

||

|

5 |

66.59 |

0.29 |

16.18 |

0,02 |

0,01 |

16.22 |

0.68 |

0.01 |

||

В альбите наблюдается небольшое количество каолинита. Учитывая, что каолинит образуется в экзогенных условиях, А.Г. Бетехтин изучил необычный парагенезис и пришел к выводу, что каолинизация происходит не только в процессе выветривания полевых шпатов в экзогенных условиях, но и при гидротермальном изменении альбита и адуляра [10].

При большом содержании урана, циркон, сохраняя внешний облик кристалла, переходит в метамиктное состояние (из структурно упорядоченной формы в стеклообразное). По существу, метамиктиза- ция – нарушение трехмерной периодичности в расположении атомов, а смещение их в цирконе вызывается α-частицами [11].

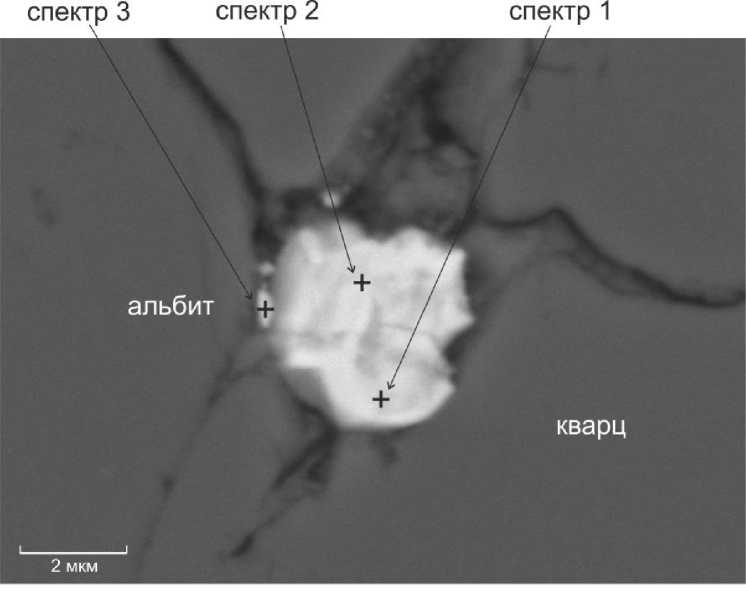

На другом участке в измененном граните в кварцевом прожилке отложились цирконы двух генераций (рис. 2, табл. 2, сп. 1, 2), с Hf, U, Th. Здесь также от первой к второй генерации в цирконах увеличивается содержание Zr, Si и O, но синхронно уменьшается Ca, Fe и Hf (табл. 2). Эти цирконы (сп. 1, 2) имеют изометричную форму (рис. 2), большое содержание U и далеко зашедшую метамиктизацию.

Рис. 2. По трещинам в альбите и кварце отлагаются урансодержащие цирконы двух генераций, данбурит с бадделеитом и каолинитом

Таблица 2. Содержание элементов в минералах весовые, %

|

Сп. |

B |

O |

Na |

Al |

Si |

Ca |

Fe |

Zr |

Hf |

Th |

U |

|

1 |

33.46 |

0.95 |

13.69 |

0.85 |

0.95 |

41.72 |

5.58 |

1.45 |

1.36 |

||

|

2 |

34.1 |

0.25 |

14.5 |

0.01 |

0.02 |

47.27 |

3.8 |

0.07 |

|||

|

3 |

18.99 |

56.69 |

1.02 |

1.43 |

7.22 |

0.21 |

0.23 |

11.58* |

2.21 |

0.42 |

|

|

атомные, % |

|||||||||||

|

Сп. |

B |

O |

Na |

Al |

Si |

Ca |

Fe |

Zr |

Hf |

Th |

U |

|

1 |

66.34 |

1.13 |

15.47 |

0.67 |

0.53 |

14.50 |

0.99 |

0.20 |

0.18 |

||

|

2 |

66.68 |

0.29 |

16.12 |

0.01 |

0.01 |

16.21 |

0.67 |

0.01 |

|||

|

3 |

30.26 |

61.05 |

0.76 |

0.91 |

4.43 |

0.09 |

0.07 |

2.19* |

0.21 |

0.03 |

|

Примечание: *цирконий в бадделеите

В гидротермальных цирконах высокое содержание урана колеблется в интервале от 700 до 14500 г/т (табл. 1, 2), и коэффициент концентрации U в цирконах достигает 5088.

Третья генерация представлена данбуритом c боратами и продуктами распада метамиктизированного циркона превратившегося в бадделеит (ZrO 2 ) и кварц. В этой же стадии проявлен альбит, часть которого под влиянием α-частиц преобразовалась в каолинит, содержащий 46.54% кварца, 39.5% Al 2 O 3 и 14% воды. В этом же образце на другом участке проявлена кварц-адуляровая стадия, где каолинит выступает уже не в роли примеси в руде, а в группе основных минералов совместно с адуляром и кварцем.

В составе ядра калия изотоп 40К - радиоактивен и, несмотря на то, что его доля в ядре всего 0.0117%, он является лидером по количеству распадов в секунду в земной коре, а уран занимает второе место. Обусловлено это тем, что кларк урана в земной коре меньше кларка калия в 7193 раза [3], Но при этом надо учитывать, что энерговыделение от β--распада изотопа 40К (1.31107 МэВ) меньше в 3.26 раза, чем от α-распада 238U (4.2697 МэВ) [12]. Однако калия в приповерхностной части земной коры многократно больше, чем урана и это определяет его лидерство не только по числу распадов, но и по влиянию его радиоактивности на рудообразование [3]. Изотопы 238U и 40К обеспечивают энергией процессы концентрации и укрупнения золота и, несомненно, влияют на образование месторождений благородного металла.

Гидротермальные цирконы отличаются от магматических не только высоким со- держанием в них урана, но и формой выделений. В гранитах цирконы – обычно, это удлиненные хорошо ограненные кристаллы, а гидротермальные, чаще всего изометричные, метамиктные комковидные агрегаты, сложенные наноразмерными кристалликами разных генераций.

В земной коре из минералов первое место занимают полевые шпаты (альбит, адуляр). В фундаменте бассейна альбита, как правило, больше чем адуляра, но по устойчивости альбит сильно уступает адуляру, он быстрее выветривается и превращается в каолин. Основное количество освободившегося натрия паводками выносится в океан и в бассейне во времени увеличивается модуль калия. Максимальное отношение K/Na = 10 характерно для Чал-гановского месторождения кварц-каолин-адуляровых песков, балансовые запасы которых на период утверждения их в 1065 г составляли 64780 тыс. тонн. Каолинизация горных пород и руд в восстановительных условиях широко проявлена почти на всей территории бассейна и геологические ресурсы прогнозируемых месторождений кварц-каолин-адуляровых песков составляют 1200000 тыс. т [3].

Не только в осадочных породах бассейна, но и в магматических образованиях во времени наблюдается увеличение, как общего количества щелочей, так и опережающее увеличение доли калия. Так в фундаменте в интрузивных породах Na > K, в бассейне их количество сопоставимо, а в эффузивных и осадочных образованиях K > Na и во времени, от мелового периода через всю кайнозойскую эру возрастает модуль калия.

Отличительной чертой Амуро-Зейско-Буреинского бассейна в кайнозойскую эру является сильная обводненность, значительная часть его территории была заболочена, и интенсивно шло образование осадочных пород озерно-болотного типа. В бассейне образовалось несколько глинистых водонепроницаемых слоев, сформировались восстановительные подземные воды артезианского типа. Минералообразование шло при недостатке кислорода, органическое вещество постепенно обогащались углеродом и в меловой период в бассейне образовались месторождения каменного угля Огоджинское и Ургальское, а в кайнозойскую эру большое количество месторождений бурого угля. Общие запасы и апробированные прогнозные ресурсы угля составляют 66.6 млрд. т. Наряду с образованием месторождений в бассейне произошло обогащение различных горных пород рассеянным углеродом, который определяет восстановительную среду минералообразования.

Обильно насыщенные углеродом горные породы способствовали образованию в меловой период коренных, а в кайнозой- скую эру многочисленных россыпных месторождений золота. Добыча благородного металла в Амуро-Зейско-Буреинском бассейне началась в 1858 г и за 150 лет добыто 1089.97 т, с учетом числящихся 387.4 т запасов и 102 т ресурсов, всего учтенного золота 1579.4 т.

Уже очевидно, что наноразмерного золота в бассейне в несколько раз больше видимого благородного металла. Видимое и наноразмерное золото, вплоть до 10 нм, чаще всего взаимосвязано с кварцем и тесная связь с кварцем и локализация в нем благородного металла объясняется, прежде всего, сходством энтропий этих двух элементов при низких температурах минералообразования [3]. Скорость диффузии Au в кварце самая низкая и при гидротермальных процессах оно будет стремиться отложиться в кварце, а при метаморфизме – перейти из других минералов в кварц. Кварц – наиболее благоприятный минерал для отложения золота и является своего рода броней, препятствующей рассеянию Au в период образования месторождений и при метаморфизме самородных золотин.

Амуро-Зейско-Буреинский бассейн – природная фабрика, в которой нарабатываются рыхлые отложения двух типов: первые представлены песчанистыми (основа) образованиями, с широким спектром пород от конгломератов до тонкозернистых песков, вторые – разного рода глины, среди минералов которых доминирует каолин, а по размерам господствуют наночастицы. Бассейн по сравнению с земной корой обогащен O, Si, Al, C, K, Sr, Ba, Rn и Ra, и обеднен Fe, элементами его группы, а также Mg, Zr, S, Se и Li.

Рудообразование на месторождениях золота чаще всего начинается под влиянием 238U сконцентрированном в цирконах и в других минералах, а завершается под влиянием 40К в адуляре и других минералах. Непрерывный приток энергии от 238U и 40К обеспечивает рудообразование «движущей силой» определяющей концентрацию и укрупнение золота.

В целом в саморазвивающемся Амуро-Зейско-Буреинском бассейне на примере элементов O-Si-Zr и U-Au-K, а также ми- нералов кварц-самородное золото видно стремление к взаимосвязи компонентов системы и направленное развитие в сторону уменьшения энтропии.

Список литературы Влияние радиоактивности на концентрацию и укрупнение нанозолота в земных условиях (на примере Амуро-Зейско-Буреинского бассейна)

- Горнов П.Ю. Горошко М.В., Малышев Ю.Ф., Подгорный В.Я. Геотермические разрезы земной коры области сочленения Центрально-Азиатского и Тихоокеанского поясов и смежных платформ // Геология и геофизика. - 2009. - Т. 50. № 5. - С. 630-647.

- Иванов А.В., Рассказов С.В. и др. Раннеюрский возраст и средне-позднеюрское тектоническое экспонирование гранитоидов выступа фундамента в северной части Амуро-Зейской впадины: Rb-Sr и K-Ar изотопные данные // Тихоокеанская геология. - 2003. - Т. 22. № 4. - С. 83-92.

- Моисеенко В.Г. Периодические системы элементов и кларков элементов // Вестник Амурского Отделения РМО. - 2018. - 62 с.

- Руженцев С.В., Некрасов Г.Е. Тектоника Агинской зоны (Монголо-Охотский пояс) // Геотектоника. - 2009. - № 1. - С. 39-58.

- Моисеенко В.Г. Периодическая система кларков элементов // Вестник Амурского Отделения РМО. - 2016. - 46 с.