Влияние расстояния между рабочими органами плоскореза-щелевателя на тяговое сопротивление сельскохозяйственного орудия

Автор: Капов Султан Нануович, Хаустов Павел Александрович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 1 (61), 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы выбора расстояния между стойками комбинированного сельскохозяйственного орудия, а именно между плоскорезной лапой и щелерезом, а также влияние данного выбора на конечную величину тягового сопротивления, что отражается и на технико-экономическом состоянии обработки почвы. Причиной интереса к поставленному вопросу является усиление эрозионных процессов на территории РФ и, в частности, Ставропольского края, как ветрового, так и водного характера, причем нередки их совместные проявления на участках поля. Для противостояния данным процессам рекомендуется применять комбинированные орудия безотвального рыхления почв с оставлением пожнивных остатков, одним из примеров которых являются культиваторы плоскорезно-щелевательного типа. Приведены теоретическое обоснование схемы расстановки рабочих органов на раме комбинированного орудия и расчет расстояния L между стойками рабочих органов, показано изменение L при расчете в зависимости от глубины щелевания а2, угла постановки ко дну борозды α0, длины ld и ширины Bd долота щелереза. Проведен полевой эксперимент на территории ООО «КХ «Русь-1» Будённовского района Ставропольского края с 21 по 24 ноября 2022 года, который подтвердил теоретические выкладки и показал взаимосвязь длины L между стойками плоскореза и глубокорыхлителем, и изменением тягового сопротивления. Обработанные данные говорят о том, что существует Lmin, при котором происходит уменьшение тягового сопротивления на 15% и более. Причем при слишком большой длине сельскохозяйственного орудия происходит ухудшение навесоспособности агрегата и агротехнических показателей, что существенно влияет на технико-экономические показатели безотвального рыхления.

Сельскохозяйственные орудия, тяговое сопротивление, глубина обработки почвы, глубокорыхлящие рабочие органы, плоскорезная лапа, тензометрирование, водная эрозия, дефляция

Короткий адрес: https://sciup.org/140297865

IDR: 140297865 | УДК: 631.316 | DOI: 10.55618/20756704_2023_16_1_29-38

Текст научной статьи Влияние расстояния между рабочими органами плоскореза-щелевателя на тяговое сопротивление сельскохозяйственного орудия

Введение. В науке принято выделять три вида эрозий, а именно: ветровую, которую принято обозначать термином «дефляция», водную эрозию и механическую эрозию, проявляющуюся в переуплотнении пахотного слоя в результате многочисленного прохода сельскохозяйственных машин [1, 2, 3]. Проблема сохранения плодородия почв проявилась в первой трети XX века, когда широкое внедрение механизированных средств обработки почв привело к резкому увеличению площади пашни, а отсутствие противоэрозионных мероприятий – к появлению масштабных пыльных бурь, таких как в США в 30-х годах, носивших название «пыльный котел»; и в СССР на Кавказе и Украине в 20–30-х годах и во время освоения целинных земель Казахстана и юга Урала в 50–60-х годах прошлого века [4]. В РФ дефляция наблюдается на 8,4% площадей сельскохозяйственных угодий, а водная эрозия – на 17,8%, для Ставропольского края – 13,3% и 16,2% соответственно [5]. Одним из методов для эффективного противодействия возникновению и усилению эрозий стал отказ от отвальной системы обработки почвы и переход к минимальной, для успешного применения которой необходимы комбинированные орудия, и нулевой обработке почвы [6, 7, 8]. Так, для борьбы с дефляцией используют плоскорезные орудия, позволяющие сохранять стерню, защищающую поверхность поля от сильных ветровых потоков. Для уменьшения водной эрозии и в районах недостаточной обеспеченности влагой применяют глубокорыхлители, которые представлены чизельными орудиями и щелерезами, позволяющими нарезать щели на глубину до 40 см, увеличивая водопроницаемость почвы [9]. Поэтому возникает потребность в производстве комбинированных плоскорезов-щелевателей, которые будут успешно противостоять появлению эрозии или её усилению.

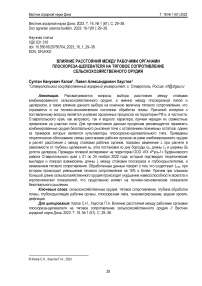

Теоретические основы исследования. Обработка почвы предлагаемыми комбинированными агрегатами при установке глубокорыхлителей вслед за лапой происходит послойно: верхний слой на глубину до 16 см подрезается плоскорежущей лапой, а нижний до 40 см деформируется щелерезом (рисунок 1) [10].

1 – плоскорезная лапа; 2 – щелерез

Рисунок 1 – Расчетная схема расстановки рабочих органов орудия

1 – a flat-cutting share; 2 – a slitter

Figure 1 – Calculation scheme for the arrangement of the working bodies of the tool

Подрезанный лапой пласт деформируется и поднимается на определенную высоту и затем ложится на некотором расстоянии от нее. Под действием же щелереза происходит деформация нижних слоев почвы спереди (угол Ψ0) и сбоку (угол Ψck) от рабочего органа. Таким образом, можно заключить, что расстояние между стойками лапы и щелереза L может оказывать влияние на энергетические и агротехнические показатели работы сельскохозяйственного орудия. Одним из условий выбора расстояния L между рабочими органами является зона деформации почвы перед глубокорыхлителем, которая не должна попадать в зону укладки почвенного пласта после схода с плоскорежущей лапы [11, 12].

Обозначив дальность падения частиц почвы после схода с плоскореза как Х, определим её значение по следующей зависимости:

х= v 2 • cos2 а g

tg a + k

tg2 a + —2

v 0 2

2gB л • sin а

• sin үп • cos2 а )

где vo - скорость схода пласта с плоскорежущей лапы, м/с;

-

а - угол постановки лемеха ко дну борозды, град;

-

ү п - угол раствора плоскорежущей лапы, град;

В л - ширина лезвия лемеха плоскорежущей лапы, м.

Расчеты по формуле 1 показывают, что при изменении v o от 2,2 до 4,0 м/с и известных параметрах плоскореза расстояние L находится в пределах 0,4...0,9 м, что свидетельствует о необходимости установки щелереза до или после укладки деформированного слоя земли на дно борозды. Однако технологический анализ работы рабочих органов показывает, что зону деформации почвы глубокорыхлителя целесообразнее получить до укладки почвенного пласта. При этом щель, образованная стойкой лапы, не успевает закрыться и стойка щелереза не испытывает действия нагрузок сходящего с лапы пласта. Это способствует уменьшению ширины развальной борозды и снижению общего тягового сопротивления агрегата. Тогда условием выбора расстояния между плоскорежущей лапой и щелерезом является L max ^ X min .

Значение минимального расстояния между рабочими органами Lmin ограничивается зоной деформации впереди глубоко-рыхлителя Lck, которая не должна пере- секаться с лезвием лемеха по ходу и ширине плоскорежущей лапы, и определя- ется неравенством

L mn. > L « + l . + 1 - 1 1 . (2)

Несоблюдение условия (2) приведет к забиванию почвой и растительными остатками пространства между плоскорежущей лапой и щелерезом.

Значения величин, входящих в неравенство (2), выразим через технологические и конструктивные параметры рабочих орга- нов:

-

1 = ъ p ’ 2tg Y n

Lo = a2tg(ao + ф ),>

-

10 = l d • cos^.

где

Р - R . 2 ^ “ 2 * tg^ ck

B P = B d + '

cos( a + ф )

Lck = L0 + l 0 '

Подставив в уравнение (2), получим итоговое неравенство:

Lmin > “2 • tg(ao + ф) + ld • cosao +

в^ + a 2 . tgVct --1, . (4)

-

2 • tg Y n tg Y n • cos( a o + ф )

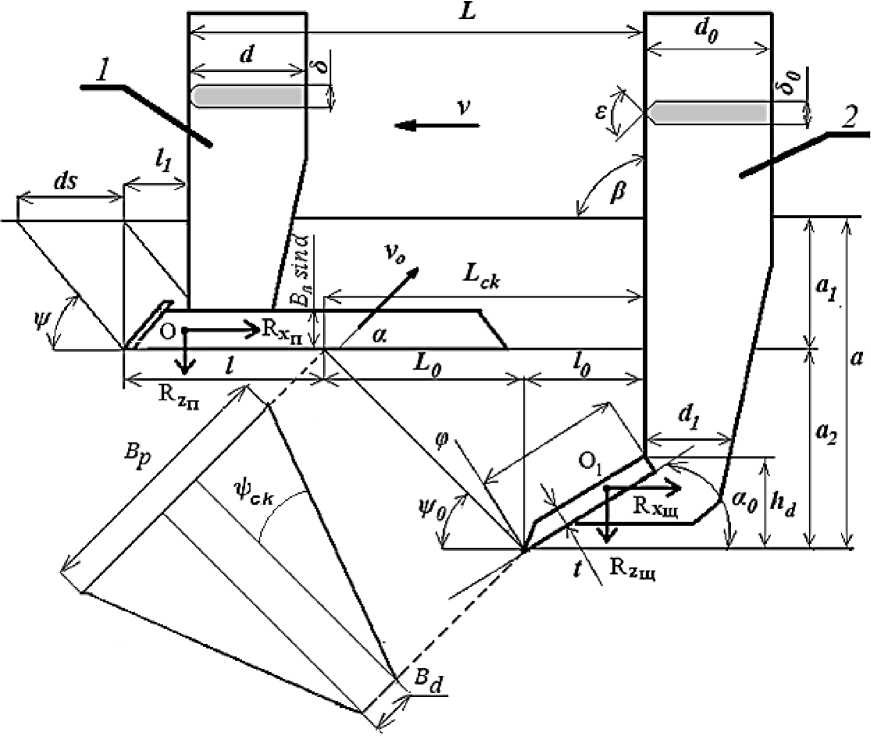

На величину Lmin влияют свойства почвы, а именно, коэффициент внутреннего трения (ф), углы скалывания почвы соот- ветственно в продольной (ψ ) и поперечной (фсJ плоскостях, а также параметры щелереза (ао, а2, ld, Bd) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Зависимость расстояния L min от глубины щелевания а 2 (1), угла постановки ко дну борозды α 0 (2), длины l d (3) и ширины B d (4) долота щелереза

Figure 2 – Dependence of distance L min on slotting depth a 2 (1), setting angle to the furrow bottom α 0 (2), length l d (3) and width B d (4) of the straight bit of the slitter

Анализ полученных результатов показывает, что определяющей для величины L min является составляющая L ck , которая зависит от длины вылета долота L 0 и величины зоны деформации l 0 . Они определяются через угол постановки долота ко дну борозды α 0 (2), длину l d (3) и ширину B d (4) долота щелереза, зависящие, в свою очередь, от глубины щелевания а 2 . Поэтому глубина а 2 оказывает существенное влияние на выбор расстояния L между плоскорежущей лапой и глубокорыхлителем [13, 14].

Материалы и методы исследования. С целью изучения влияния расстановки рабочих органов по ходу движения (расстояния L ) и глубины щелевания ( а 2 ) на тяговое сопротивление орудия были проведены полевые испытания экспериментальной установки (рисунки 3 и 4) согласно ГОСТ 20915–2011 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний.

Рисунок 3 – Общий вид экспериментальной установки Figure 3 – General view of the experimental plant

Рисунок 4 – Рабочие органы экспериментальной установки: плоскорежущая лапа и щелерез

Figure 4 – Working bodies of the experimental plant: flat-cutting share and slitter

б b

DAS-100A

а а

-

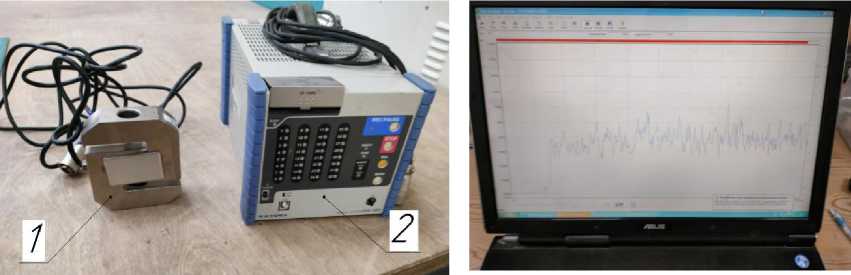

1 – тензодатчик; 2 – универсальная система сбора данных EDX-100A

-

1 – load cell; 2 – universal system of data collection EDX-100A

Рисунок 5 – Тензометрическое оборудование

-

Figure 5 – Strain gauge equipment

Эксперимент проводился на территории ООО «КХ «Русь-1» Будённовского района Ставропольского края с 21 по 24 ноября 2022 года. Оценку тягового сопротивления рабочих органов плоскореза-щелевателя осуществляли методом тензометрирования с помощью S-образного датчика силы растяжения и сжатия модели UU-T2 (1) и универсальной системы сбора данных EDX-100A (2) (рисунок 5 а ). Полученные значения обрабатывались в программе анализа

данных DAS-100A (рисунок 5 б ) с последующим статистическим анализом в MS Excel и использованием надстроечных программ пакета «Анализ данных».

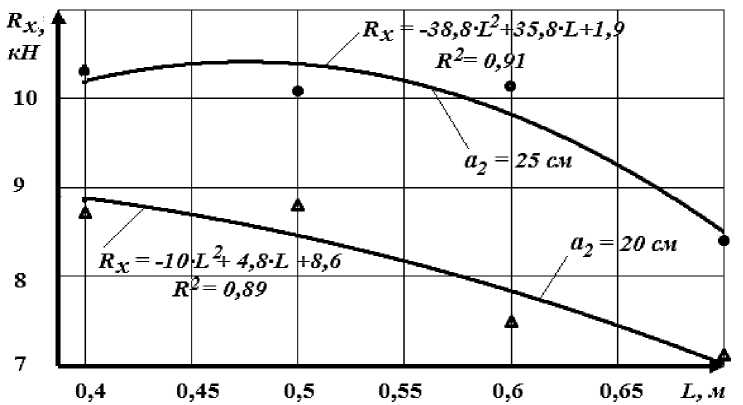

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе проведенных экспериментальных исследований получены результаты замера тягового сопротивления рабочих органов при изменении расстояния между плоскорезной лапой и щелерезом и глубины щелевания а2 при определенных параметрах глубокорыхлителя: α0 = 25, ld = 200 мм, Bd = 70 мм (таблица). По полученным в ходе эксперимента значениям тягового сопротивления (см. таблицу) составлены уравнения регрессии и получены зависимости (рисунок 6).

Зависимость тягового сопротивления от расстояния L между стойками плоскорежущей лапы и щелереза при различной глубине щелевания а 2 , см Dependence of the traction resistance from the distance L between the racks of the flat-cutting share and slitter at different slotting depths a 2 , cm

Рисунок 6 – Зависимость тягового сопротивления рабочих органов от расстояния L при различной глубине щелевания а 2

|

Глубина обработки а , см Depth tillage a, cm |

Глубина хода лапы, а 1, см Plunge depth of flatcutting share a 1 , cm |

Глубина щелевания а 2, см Slitting depth a 2 , cm |

Тяговое сопротивление плоскореза-щелевателя, кН Traction resistance of a flat cutter slitter, kN |

|||

|

L = 0,4 м |

L = 0,5 м |

L = 0,6 м |

L = 0,7 м |

|||

|

35 |

15 |

20 |

8,77 |

8,85 |

7,22 |

7,13 |

|

40 |

15 |

25 |

10,36 |

10,08 |

10,13 |

8,48 |

Figure 6 – Dependence of the traction resistance of the working bodies on the distance L at different slitting depths a 2

Полученные уравнения регрессии (Rx) показывают, что с увеличением расстояния L наблюдается снижение тягового сопротивления рабочих органов. Разница тягового сопротивления для глубины щелевания а2 = 20 см при изменении L от 0,4 до 0,5 м составляет 0,34%, а при L от 0,6 до 0,7 м наблюдается резкое ее снижение до 18%. Это свидетельствует о влиянии зоны де- формации впереди щелереза Lck на работу лезвии лемеха по ходу и ширине плоскорежущей лапы, что ведет к её заклиниванию и, как следствие, к увеличению тягового сопротивления сельскохозяйственного агрегата. Аналогичные данные получены и при глубине щелевания а2 = 25 см.

Выводы. Подведя итоги, отметим, что минимальное расстояние между рабочими органами зависит как от свойств почвы (ψ , ψ ), так и от конструктивных параметров щелереза, а именно, от угла постановки долота ко дну борозды α0, длины ld и ширины Bd долота. Для почвенно-климатических характеристик территорий Будённовского района Ставропольского края экспериментально получили, что минимальное расстояние между рабочими органами выбирается из условия Lmin ≥ 0,5...0,7 м.

Результаты исследований показали, что выбор максимального расстояния L max будет зависеть от завершения укладки почвенного пласта на дно борозды, а также от конструктивных характеристик комбинированного орудия. Причем при слишком большой длине сельскохозяйственного орудия происходит ухудшение навесоспо-собности агрегата и агротехнических показателей, увеличение металлоемкости изделия. Причиной тому является увеличивающийся момент сил и перекос орудия, что является предметом дальнейших исследований.

Список литературы Влияние расстояния между рабочими органами плоскореза-щелевателя на тяговое сопротивление сельскохозяйственного орудия

- Садыхов Ф.А. Влияние эрозионных процессов на изменение свойств почвы // Образование и наука в современных условиях. 2015. № 3. С. 182–183.

- Кувшинов Н.М. Деградация серых лесных почв под действием машинно-тракторных агрегатов и некоторые пути её устранения // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 6(64). С. 30–39.

- Фетюхин И.В., Черненко В.В. Факторы развития, моделирование и прогнозирование эрозии почвы // Международный сельскохозяйственный журнал. 2018. № 1. С. 11–13.

- Семенов Е.А. Освоение целинных земель России и Казахстана: уроки антропогенного преобразования природной среды // Вопросы степеведения. 2014. № 11. С. 18–25.

- Капов С.Н., Кожухов А.А., Герасимов Е.В., Хаустов П.А. Технологии почвозащитной обработки: пути развития // Вестник АПК Ставрополья. 2019. № 1(33). С. 8–13.

- Teodor Rusu. Energy efficiency and soil conservation in conventional, minimum tillage and no-tillage // International Soil and Water Conservation Research. 2014. Vol. 2. Issue 4. P. 42–49.

- Panagos P., Katsoyiannis A. Soil erosion modelling: The new challenges as the result of policy developments in Europe // Environmental Research. 2019. Vol. 172. P. 470–474.

- Трухачев В.И., Пенчуков В.М. Системы земледелия Ставрополья и их совершенствование // Вестник АПК Ставрополья. 2015. № S2. С. 4–8.

- Константинов М.М., Кушнир В.Г., Гаврилов Н.В., Елеусизов Н.Х. Обоснование параметров рабочего органа для щелевания почвы // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 2 (70). С. 119–121.

- Хаустов П.А. К расчету тягового сопротивления и ширины захвата комибиниро-ванного противоэрозийного орудия // Молодые аграрии Ставрополья: сборник студенческих научных трудов по материалам 86-й научно-практической конференции Ставропольского государственного аграрного университета. Ставрополь: АГРУС, 2021. С. 84–88.

- Kapov S.N., Orlyansky A.V., Lebedev A.T., Maliev V.K., Orlyanskay I.A. Interaction model between a curvilinear working surface and soil // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2017. Т. 8. No 6. Р. 581–590.

- Дьяков В.П. О результатах исследований деформирования почвы рабочими органами машин и орудиями технологических комплексов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 8. С. 42–46.

- Kapov S.N., Orlyanski A.V., Kojuchov A.A., Petenev A.N., Khaustov P.A. Physical foundations of the tillage theory // AIP Conference Proceedings: digital technologies in agriculture of the Russian Federation and the world community, Stavropol, 27–30 September 2021 year. Stavropol: AIP Publishing, 2022. P. 130004.

- Капов С.Н., Орлянский А.В., Петенев А.Н., Орлянская И.А., Хаустов П.А. Основы системного подхода к разработке противоэрозионных почвообрабатывающих машин // Вестник аграрной науки Дона. 2020. № 4(52). С. 71–77.