Влияние растительного слоя на характеристики внешнего теплообмена

Автор: Корниенко Сергей Валерьевич, Ткачев Макар Сергеевич, Ткачев Сергей Андреевич

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Рубрика: Энергоэффективность и теплозащита зданий

Статья в выпуске: 1 (115), 2025 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования является натурная физическая модель зеленой кровли, представляющая собой фрагмент поверхностного слоя почвы с озеленением в виде травяного покрова на субстрате. Тип климата – Dfa по классификации Кеппен. Методика. Полевые тепловые испытания объекта проводились методом «приставной стенки» в переходный (осенний) период года. Все контрольные испытания проводились в течение 5 суток с регистрацией параметров каждые 5 минут. Оборудование обеспечивает высокую точность измерений: для теплового потока – плюс-минус 6%, для температуры – плюс-минус 0,2%. Процесс измерений находился под контролем. Результаты. Экспериментально установлено, что колебания теплового потока и температуры на поверхности с растительным покровом имеют сложный характер, обусловленный суточным циклом. Доказано, что растительный покров заметно сглаживает температурную волну, формируемую колебаниями температуры наружного воздуха. Коэффициент сглаживания температурных колебаний составляет 2,5–3,0, следовательно, поверхностный слой субстрата и растительный покров находятся в зоне активных колебаний. Экспериментально подтверждено, что температуры воздуха в различных точках измерения практически совпадают, что исключает влияние других факторов на температурный режим исследуемого фрагмента. Впервые установлено значение коэффициента внешней теплопередачи (от наружной поверхности к наружному воздуху) для озелененной поверхности, равное 14,6 Вт/(м²·К). Сопротивление внешней теплопередаче для озелененной поверхности превышает нормативное значение в 1,7 раза. Это объясняется тем, что растительность создает дополнительное сопротивление конвективному переносу тепла по сравнению с поверхностями без озеленения. Полученные результаты позволяют более точно рассчитать внешнюю теплопередачу озелененных кровель.

Зелёное строительство, Зелёная крыша, Растительный слой, Субстрат, Коэффициент внешней теплопередачи (EHTC), Сопротивление внешней теплопередаче (EHTR), Плотность теплового потока (HFD)

Короткий адрес: https://sciup.org/143184686

IDR: 143184686 | DOI: 10.4123/CUBS.115.1

Текст научной статьи Влияние растительного слоя на характеристики внешнего теплообмена

По данным Международного энергетического агентства (IEA), на эксплуатацию зданий, включая отопление и охлаждение, приходится около 30% мирового конечного потребления энергии. На тепловой комфорт помещений в значительной степени влияют поток явной теплоты и аккумулирование энергии строительными материалами и конструкциями [1]. Энергоэффективность зданий напрямую связана с тепловым режимом наружных ограждающих конструкций, в частности, крыш. Исследования показывают, что температура кровли может повышаться до 50-60 °C из-за воздействия солнечного излучения [2]. Учитывая, что крыши занимают примерно 20–25% общей площади территории города [3], системный подход к их проектированию, строительству и эксплуатации может существенно снизить температуру воздуха в мегаполисах.

Для решения вышеуказанных задач обычно используют различные подходы пассивного регулирования теплового режима с помощью крыш: а) повышение уровня теплоизоляции; б) повышение тепловой инерции; в) применение солнцеотражающих покрытий; г) озеленение крыш [4].

В зданиях с повышенным уровнем теплоизоляции экономия энергии достигается в основном в отопительный период. Существенное повышение уровня теплоизоляции зданий здесь достигается за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов в составе ограждающих конструкций. Однако в этом случае возрастает влияние теплотехнически неоднородных участков ограждений – краевых зон [5]–[7]. Это увеличивает не только дополнительные теплопотери через теплозащитную оболочку в зимний период, но и теплопоступления в летний период [8]–[11].

Повышение тепловой инерции ограждающих конструкций не только выравнивает колебания температуры и теплового потока в толще ограждений, но и способствует их задержке во времени [12]–[14]. Вместе с тем, анализ энергопотребления зданий в разных городах показывает, что в зданиях с высокой тепловой инерцией снижается потребление энергии на отопление в условиях теплого климата, но при этом возрастают нагрузки на охлаждение [15]. Кроме того, такое решение ухудшает тепловую адаптивность в жилых помещениях в холодную зиму и жаркое лето в климатических зонах России [16], [17].

В ряде случаев кровли покрывают светоотражающими красками белого или светло-серого цвета [18], [19]. Такие покрытия характеризуются достаточно высокими значениями коэффициента отражения солнечного излучения (0.61 и более), что позволяет им эффективно отражать большую часть падающего солнечного излучения обратно в сторону небосвода в светлое время суток. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению суммарного солнечного излучения, падающего на здания. Вместе с тем, высокие значения коэффициента теплового излучения (0.9 и выше) могут увеличить потребление энергии на отопление в зимний период [20]– [22]. Тем не менее, обзор литературы показывает, что общая экономия затрат на электроэнергию, связанная с внедрением «белых» крыш, достигается в большинстве климатических условий [23], [24].

Зеленые крыши покрыты слоем растительности, расположенным поверх питательной среды – субстрата. Растения играют важнейшую роль в преобразовании части солнечного излучения в скрытую теплоту посредством таких важнейших процессов, как фотосинтез и транспирация. В зависимости от типа озеленения следует различать интенсивные, полуинтенсивные и экстенсивные зеленые крыши. Между несущей конструкцией и субстратом обычно расположены гидроизоляционная мембрана, противокорневой барьер, дренажный слой и теплоизоляция [25]. Такая конфигурация крыши создает естественную среду с многочисленными преимуществами по сравнению с традиционными решениями [26]–[28]. Эти преимущества включают очистку воздуха на урбанизированных территориях [29]–[32], смягчение эффекта городского теплового острова [33]–[35], увеличение срока службы крыши [36], снижение уровня шума [37], снижение теплового стресса [38], энергосбережение [39], [40], снижение объема ливневых стоков [41], [42]. Зеленые крыши биомиметичны. Для решения проблемы энергосбережения в зданиях применение зеленых крыш эффективно как в летний, так и в зимний периоды года [43].

В условиях умеренно-континентального климата в переходные периоды года теплотехнические характеристики зеленых крыш недостаточно изучены.

Для теплотехнических расчетов зеленых крыш необходимо знать характеристику теплообмена их наружной поверхности. Применение стандартных значений этой характеристики, полученной для наружных стен или покрытий, может привести к погрешностям результатов расчета. Анализ конструктивных особенностей массивных озелененных крыш показывает, что исследование процессов теплообмена удобно проводить на природных физических моделях крыш. Такой моделью может быть часть озелененной поверхности территории. Наибольший интерес представляет изучение теплообмена в активном слое тепловых колебаний (температур и тепловых потоков), включая растительность и поверхностную часть субстрата, поэтому в процессе исследования следует тщательно контролировать соответствие модельных и реальных слоев крыши. Применение природных физических моделей снижает трудоемкость исследований, сокращает их продолжительность, существенно уменьшает стоимость материально-технических затрат на проведение экспериментов, повышает безопасность экспериментальных исследований. Korniyenko, S.; Tkachev, M.; Tkachev, S.

Impact of vegetation layer on external heat transfer characteristics;

Целью данного исследования является определение влияния растительного слоя на характеристики теплообмена озеленяемых крыш.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что впервые определена характеристика теплообмена на природной физической модели зеленых крыш, позволяющая по-новому взглянуть на то, как растительный слой совместно с субстратом влияют на теплообменные характеристики конструкций. Полученные результаты подтверждают теплотехнические преимущества зеленых крыш. Ожидается, что результаты данного исследования будут полезны архитекторам и инженерам для поиска устойчивых экосистемных конструктивных решений в умеренно-континентальном климате.

2 Materials and Methods

2.1 The research object

2.2 The research method

Метод, использованный в данном исследовании, включает в себя комплекс измерительных процедур, позволяющий in-situ определить характеристику теплообмена озелененных поверхностей. Более подробная информация представлена в следующих разделах.

Объектом исследования является природная физическая модель зеленой крыши, представляющая собой фрагмент поверхностного слоя грунта с экстенсивным озеленением в виде травянистого слоя поверх субстрата в климатических условиях Волгограда, Россия (48°42′42″ с. ш. 44°30′50″ в. д.).

Климат Волгограда – умеренно-континентальный, определяемый как «Dfa» согласно международной классификации климата Köppen [44]. Эта характеристика обозначает снежные (D), полностью влажные (f) и жаркие летние (a) условия ( T min < - 3 ° С, T max > +22 ° С).

Этот климат характеризуется умеренно холодной зимой и жарким летом. По итогам многолетних наблюдений средняя за год температура воздуха в Волгограде составляет 8.7 ° C. Самый холодный месяц - февраль со средней температурой -6.9 ° C. Самый теплый месяц -июль, его среднемесячная температура 24.2 ° С. Среднее количество осадков - 267 мм в год. Зима мягкая, с частыми оттепелями, лето жаркое и долгое, во все времена года возможны резкие перепады температуры.

Натурные теплотехнические испытания указанного объекта проводились путем измерения и регистрации плотности теплового потока, проходящего через теплообменные поверхности растительного слоя и субстрата, а также температур таких поверхностей и окружающего их наружного воздуха.

Метод измерения плотности теплового потока основан на регистрации перепада температуры на «дополнительной стенке», устанавливаемой на испытываемом фрагменте. В данном эксперименте использован многоканальный измеритель-регистратор плотности теплового потока и температуры ИТП–МГ4.03 «Поток». Указанный цифровой прибор позволяет достаточно быстро и точно определить искомые величины экологически безопасным методом неразрушающего контроля, что особенно важно при обследовании эксплуатируемых объектов, не допускающем их частичного или полного разрушения.

Прибор состоит из автономных программируемых десятиканальных модулей и электронного блока, предназначенного для программирования и сбора информации, накопленной модулями.

Прибор обеспечивает выполнение измерений каждым из модулей одновременно по десяти измерительным каналам в оперативном режиме, а также в режиме наблюдения с автоматической регистрацией тепловых потоков, температуры воздуха через интервалы времени, установленные пользователем. Интервал времени в данном эксперименте составляет 5 мин. Прибор оснащен функцией передачи данных на ПК и часами реального времени. Получаемая в процессе измерений информация автоматически архивируется и маркируется датой и временем измерения. Предусмотрена возможность графического отображения контролируемых параметров во времени, распечатка архивированной информации в виде таблиц.

Все теплотехнические испытания проведены в переходный (осенний) период года, с 29 сентября по 04 октября 2023 года. Выбранная продолжительность эксперимента (около 5 суток) соответствует стандартным требованиям исследования процесса теплообмена на озелененных поверхностях [45], [46].

Для возможности усреднения результатов теплотехнических испытаний датчики теплового потока и температур были размещены в поверхностном слое субстрата в трех различных точках (рис. 1, а). Регистрация температур воздуха осуществлялась с помощью датчиков, установленных на некотором удалении от поверхности грунта. Для защиты датчиков от неблагоприятных атмосферных воздействий был предусмотрен ящик с перфорированными стенками, обеспечивающими необходимое движение воздуха. Для экранирования направленного солнечного излучения использовалась мембрана из фольги. Для оценки влияния ящика на показания датчиков был установлен дополнительный температурный датчик у его наружной поверхности (рис. 1, б).

Фото размещения датчиков тепловых потоков и экспериментальной установки в сборе показаны на рис. 1.

a

b

Fig. 1 – Location of temperature and heat flux density sensors (a) and general view of the device (b)

2.3 Metrological parameters of equipment

Метрологические характеристики оборудования приведены в табл. 1.

Table 1. Metrological parameters of equipment

|

Наименование характеристики |

Значение характеристики |

|

Диапазон измерений: каналов плотности теплового потока, Вт/м2 каналов температуры, ° С |

от 10 до 999 от –30 до 100 |

|

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности теплового потока,% |

± 6 |

|

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, ° С (в рабочем диапазоне от -30 до 80 ° С) |

± 0.2 |

|

Коэффициент преобразования датчиков теплового потока, Вт/(м2·мВ), не более |

50 |

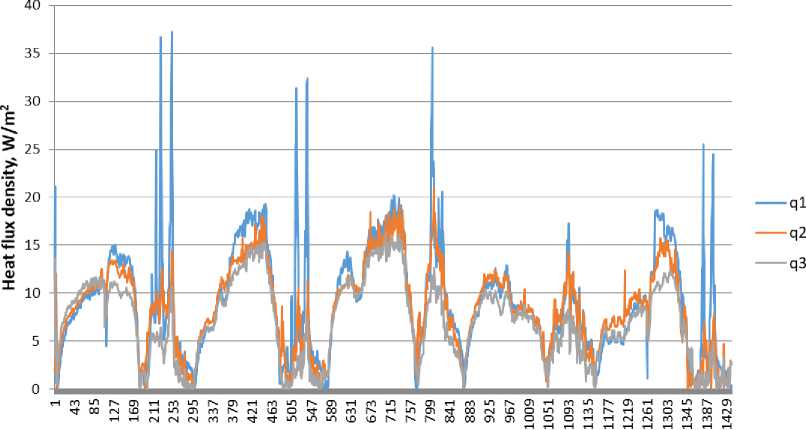

Применяемое оборудование в целом обеспечивает необходимую точность измерений: для теплового потока ± 6%, для температуры ± 0.2%. Оборудование имеет государственное свидетельство об утверждении типа средств измерений. Процесс измерений контролируется. Возникающий в ряде случаев «тепловой шум» (как, например, при регистрации тепловых потоков в точке 1 на рис. 2) можно сгладить путем правильного выбора периода усреднения экспериментальных данных.

-

3 Results and Discussion

3.1 Analysis of thermal conditions of research object

Основными результатами эксперимента являются фактические (измеренные) значения температуры и плотности теплового потока в различных точках исследуемого объекта.

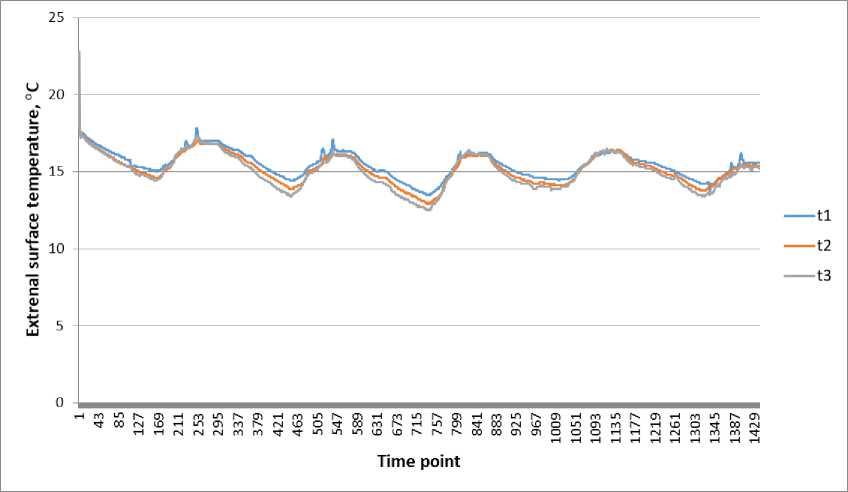

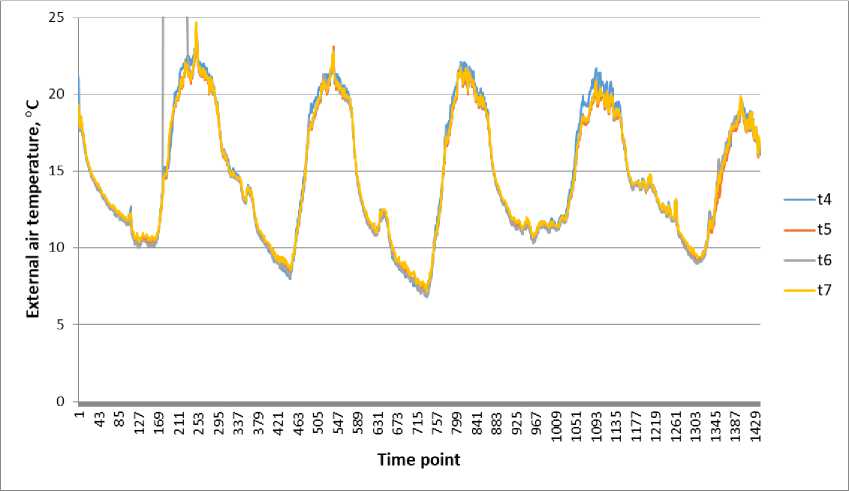

Анализ полученных результатов измерений позволяет установить следующие закономерности (рис. 2–4).

Time point

Fig. 2 – Heat flux density fluctuations at points 1–3

Fig. 3 – External surface temperature fluctuations at points 1–3

Fig. 4 – External air temperature fluctuations at points (4 – sensor is not protected from direct solar radiation, 5-7 – sensors protected from direct solar radiation)

Из рис. 2–4 видно, что колебания теплового потока и температур носят сложный характер, обусловленный суточными циклами. Максимальным значениям температур соответствуют минимальные значения тепловых потоков и наоборот. Амплитуда колебаний температуры на поверхности грунта заметно меньше амплитуды колебаний температуры наружного воздуха, что указывает на затухающий характер температурных колебаний по мере продвижения в грунт. Коэффициент затухания температурных колебаний v = 2.5-3.0, следовательно, поверхностный слой субстрата и растительный слой находятся в зоне активных колебаний. Температуры воздуха в различных точках измерений почти совпадают, что исключает влияние прочих факторов (прямой солнечной радиации, стенок ящика) на температурный режим исследуемого фрагмента (рис. 4). При сравнении рис. 3 и 4 можно заключить, что растительный слой заметно сглаживает температурную волну, образуемую вследствие колебаний температуры воздуха.

Выявленные закономерности позволяют определить характеристики теплообмена озелененной поверхности.

3.2 External heat transfer characteristics for green surface

Основными характеристиками теплообмена внешних поверхностей с окружающей средой являются коэффициент теплообмена и сопротивление теплообмену поверхностей.

Используя данные измерений, можно определить коэффициент теплообмена поверхности по формуле h = —У И-se ^ i ,

Ni где N – количество точек, в которых проводятся измерения; hi – коэффициент теплообмена в i-й точке поверхности, определяемый по формуле hi =

qi

se a i - ti

где q i – среднее значение плотности теплового потока в i -й точке поверхности; t ise – среднее значение температуры в i -й точке поверхности; t ia – среднее значение температуры окружающего воздуха в i -й точке поверхности.

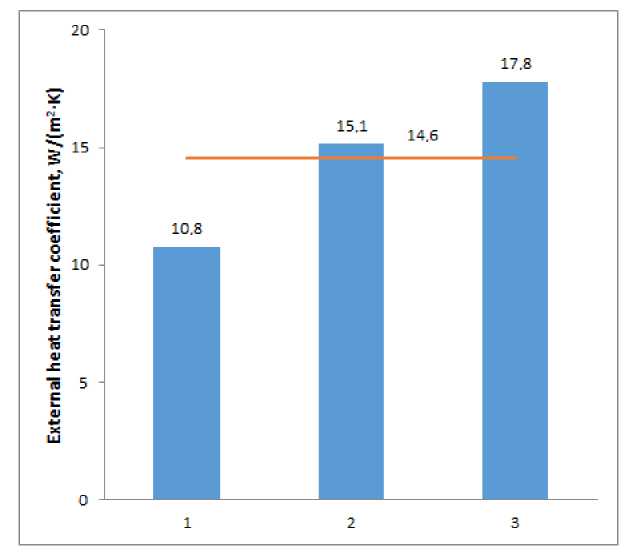

Результаты расчета коэффициента теплообмена озелененной поверхности по формулам (1)–(2) приведены в табл. 2.

Table 2. External heat transfer coefficient (from surface to air) for green surface

|

№ точки |

q i , Вт/м2 |

t S , ° C |

t a , ° c |

h i , Вт/(м2·К) |

|

1 |

9.10 |

15.47 |

14.62 |

10.8 |

|

2 |

8.46 |

15.18 |

14.62 |

15.1 |

|

3 |

7.08 |

15.02 |

14.62 |

17.8 |

|

Среднее значение |

14.6 |

На рис. 5 приведены результаты измерений коэффициента теплообмена озелененной поверхности на основе визуализации данных табл. 2.

Fig. 5 – External heat transfer coefficients (from surface to air) at the green surface points (bar chart) and average value (line)

Среднее значение коэффициента теплообмена озелененной поверхности h se = 14.6 Вт/(м2·К). На основании этого значения вычислено сопротивление теплообмену озелененной поверхности R se = 0.068 м2·К/Вт.

Сравнивая полученное значение R se со стандартным значением 0.04 м2·К/Вт согласно ISO/FDIS 13788:2012(E), можно отметить, что сопротивление теплообмену озелененной поверхности превышает стандартное значение в 1.7 раза. Это можно объяснить тем, что растительность создает дополнительное сопротивление конвективному переносу теплоты по сравнению с поверхностями без озеленения.

Полученные результаты дают возможность более точно выполнить расчет теплообмена озеленяемых крыш.

-

4 Conclusions

По итогам натурных теплотехнических испытаний получены достоверные данные, устанавливающие закономерную связь между озеленением и фактическими характеристиками теплообмена (коэффициентом теплообмена, сопротивлением теплообмену) озелененной поверхности.

Основные выводы по результатам исследования:

-

1. Согласно экспериментальным наблюдениям установлено, что колебания теплового потока и температуры на поверхности с растительным слоем носят сложный характер, обусловленный суточными циклами. При этом максимальным значениям температур соответствуют минимальные значения тепловых потоков и наоборот.

-

2. Доказано, что растительный слой заметно сглаживает температурную волну, образуемую вследствие колебаний температуры наружного воздуха. Амплитуда колебаний температуры на озелененной поверхности меньше амплитуды колебаний температуры наружного воздуха, что указывает на затухающий характер температурных колебаний по мере продвижения в субстрат.

-

3. Показано, что температуры воздуха в различных точках измерений почти совпадают, что исключает влияние прочих факторов на температурный режим исследуемого фрагмента.

-

4. Впервые установлено численное значение коэффициента теплообмена озелененной поверхности h se = 14.6 Вт/(м2·К), на основании которого вычислено сопротивление теплообмену R se = 0.068 м2·К/Вт. Сопротивление теплообмену озелененной поверхности превышает стандартное значение в 1.7 раза. Это можно объяснить тем, что растительность создает дополнительное сопротивление конвективному переносу теплоты по сравнению с поверхностями без озеленения.

-

5. Полученные результаты дают возможность более точно выполнить расчет теплообмена озеленяемых крыш. Результаты данного исследования будут полезны архитекторам и инженерам для поиска устойчивых экосистемных конструктивных решений в умеренно-континентальном климате.

Коэффициент затухания температурных колебаний ν = 2.5–3.0, следовательно, поверхностный слой субстрата и растительный слой находятся в зоне активных колебаний.

-

5 Acknowledgements

Работа выполнена в рамках подготовки научно-исследовательских работ по теме № 2.3.1.1. «Направления развития энергоэффективного градостроительства России (энергоэффективные кварталы как инновационные планировочные образования)» ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России».