Влияние растительности на микрофлору полигонов твердых промышленных отходов в период рекультивации

Автор: Овчинников Алексей Семенович, Лобойко Владимир Филиппович, Иванова Наталия Валерьевна, Подковыров Игорь Юрьевич, Самойленко Елена Евгеньевна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3 т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Исследования выполнены на стационарном опытном участке ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» расположенном в Волгоградской области. Образцы почвы для микробиологического анализа отбирались с каждого варианта опыта согласно ГОСТ 28168-89 из верхнего корнеобитаемого горизонта в междурядьях и под кустарниками Arуnia melanocбrpa, Rуsa canнna, Crataegus submollis, Hippуphae rhamnoнdes, Prъnus virginiбna, Tamarix ramosissima. Наиболее разнообразные сообщества микроорганизмов образовались под кронами шиповника, боярышника и черемухи (16 родовых комплексов). Наименьшее количество родов обнаружено под тамариксом (12 родов) В почвах со слабо протекающими процессами минерализации органических веществ доминируют несовершенные грибы, для которых необходим органический азот (Alternaria, Fusarium и др.). Выявлено положительное влияние кустарников на микрофлору почвы рекультивируемых объектов. Сапрофитная микрофлора преобладает над патогенной. В опыте биологическая активность почв, содержащих нефтешламы, по степени разложения растительных остатков зависела от произрастающих кустарников и их органического вещества. Под кронами Rуsa canнna, Prъnus virginiбna и Arуnia melanocбrpa она была выше на 12,7-14,3 %, чем под кронами Tamarix ramosissima. Установлено, что микробиологическая активность почвы повышается, ускоряется процесс восстановления плодородия и здоровья. Наибольшая активность микроорганизмов выявлена под кронами шиповника, аронии, боярышника и черемухи. Листья этих кустарников быстро переходят в органическое вещество почвы, улучшая условия существования почвенных микроорганизмов. Посадки кустарников создают фитомелиоративную защиту травам, которые образуют в конце вегетационного сезона достаточно большую фитомассу листьев и стеблей (9,14 ц/га). Образуемое органическое вещество является питанием для микрофлоры и способствует восстановлению плодородия почв.

Грунты, биоразнообразие микрофлоры, фитомелиорация, кустарники, микробиологическая активность

Короткий адрес: https://sciup.org/149141720

IDR: 149141720 | УДК: 502.37 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2022.3.4

Текст научной статьи Влияние растительности на микрофлору полигонов твердых промышленных отходов в период рекультивации

DOI:

При интенсивном промышленном производстве территория предприятий подвергается техногенному воздействию, которое изменяет свойства природных компонентов окружающей среды [9, 10, 11]. Наиболее подвержена изменениям почва [1]. Ее биологическая рекультивация является важным звеном при эксплуатации очистных сооружений и полигонов [4]. Попадание в почву чужеродных веществ может приводить не только к утрате плодородия, но и здоровья почвы [8]. Экологические особенности восстановления основных функций почв в результате рекультивации в условиях сухостепной прирордно-климати-ческой зоны исследованы мало [5; 7]. Однако они позволяют оценить эффективность проводимых мероприятий по восстановлению природных компонентов окружающей среды [2; 6]. Для выполнения исследований в данном направлении в 2017 году на территории очистных сооружений ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-нефтепереработка» был создан экспериментальный участок.

Многолетние наблюдения показали возможность использования для биологической рекультивации ценных плодово-ягодных и лекарственных растений (черноплодной рябины, боярышника, облепихи, черемухи и шиповника). Проведены исследования влияния кустарников на микробиологическую активность техногенных почв и влияние техногенных почв на состав, и состояние растительности после рекультивации территорий [3].

Данные исследования позволили выявить состав микрофлоры почв на территории полигона, исследовать ее активность в направлении преобразования органических веществ. Выявлены факторы, оказывающие влияние на состав и состояние растительности рекультивируемой территории. Исследована динамика изменения показателей, улучшающих условия роста древесной растительности.

Материал и методы исследования

Исследования выполнены на стационарном опытном участке ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-гограднефтепереработка» расположенном в Волгоградской области. Нефтеперерабатыва- ющий завод специализируется на выпуске топлива и компонентов масел. Предприятие перерабатывает смесь малосернистых западносибирских и нижневолжских нефтей. Для комплексной оценки состояния окружающей среды на территории размещения полигона отходов разработана система экологического мониторинга, содержащая взаимосвязанные системы мониторинга атмосферного воздуха, почв и подземных вод.

Погодные условия в период исследований с июля по октябрь анализировали по данным фактических наблюдений за природными явлениями, данных метеостанции ГМО Волгоград и архиву погоды (сайт Погода_в_Волгограде).

Образцы почвы для микробиологического анализа отбирались с каждого варианта опыта согласно ГОСТ 28168-89 из верхнего корнеобитаемого горизонта в междурядии и под кустарниками: аронии черноплодной ( Arónia melanocárpa ), шиповника ( Rósa canína ), боярышника мягковатого ( Crataegus submollis ), облепихи крушиновиной ( Hippóphae rhamnoídes ), черемухи виргинской ( Prúnus virginiána ), тамарикса ветвистого ( Tamarix ramosissima ).

При отборе и подготовке проб для анализа использованы следующие методики: ГОСТ 29269-91 «Почвы. Общие требования к проведению анализов», ГОСТ Р ИСО 114642011 «Качество почвы. Предварительная подготовка проб для физико-химического анализа», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».

Исследование почвенной микробиоты проводили в лаборатории ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии». Культуры микроорганизмов из почвы получали посевом из водной вытяжки почвы на агаризованные питательные среды. Измерения растений проводили при помощи рулетки измерительной металлической BMI twoCOMP 8m (Госреестр № 68600-17, свидетельство о поверке №377825). Измерение роста побегов продолжения проводилось на пяти побегах равномерно расположенных на кус- тах. Опытные данные обрабатывались статистическими методами по общепринятым методикам в программах Statistica 6.0 и MS Exel 2003. Сравнение показателей растительности проводили в динамике за 2018–2021 годы.

Результаты и их обсуждение

Почвы на территории очистных сооружений и полигона отличаются своими свойствами от зональных светло-каштановых почв, что вызвано содержанием нефтешламов. Их здоровье, а также ряд функций (способность к самовосстановлению, повышению плодородия, лесорастительные свойства) во многом определяет состав микрофлоры. В данном исследовании выявлен состав почвенной микрофлоры, образовавшейся в результате рекультивации почв и посадки кустарников. Эти исследования были выполнены путем выявления наличия в почве ряда физиологически активных групп микроорганизмов.

Исследованиями выявлено, что в условиях техногенных почв большинство видов микроорганизмов является космополитами, которые широко распространены в различных природных зонах земного шара. Они также присутствуют в светло-каштановых зональных почвах и активно участвуют в процессах почвообразования. Однако на разных вариантах опыта состав родовых комплексов грибов, бактерий и водорослей отличался.

Выявлено влияние древесной растительности на распространение микроорганизмов в условиях полигона. Поэтому почвы различаются как по численности, так и по составу их микронаселения.

Установлено, что наиболее разнообразна сапрофитная, или зимогенная, групп микрофлоры техногенных почв полигона, то есть микрофлора, разлагающая в основном органические соединения. Она учитывалась методом посева на твердые питательные среды, содержащие органические вещества. Выявлено, что наиболее многочисленными были родовые комплексы микроскопических грибов, представителей класса несовершенных грибов ( Deuteromyces ). Это связано с

Таблица 1

Состав родовых комплексов микрофлоры техногенных почв под кустарниками

Бактериальные сообщества уступают почвенным грибам в экологической пластичности. На опытном участке доминировали бактерии только пяти родовых комплексов, из которых наиболее многочисленными были Pseudomonas, Xanthomonas и Bacillus . Бактерии Pseudomonas fluorescens , являющиеся пионерами освоения органических растительных остатков, богато представлены в почвах полигона, где медленно идет процесс минерализации.

Низкая активность бактерий связана с отсутствием для этих организмов достаточного питания и консервирующим действием содержащихся в почве нефтешламах. В этих условиях находят широкую распространенность дрожжи Candida, Cryptococcus, Rhodotorulla. Обнаруженные водоросли были немногочисленны по видовому составу, но достаточно обильны на поверхности почвы, что связано со скоплениями влаги на поверхности и ее удержании. В сырых местах водоросли образовывали зеленые пленки. Их распространение является положительным моментом, так как при автотрофном питании они обогащают почву органическим компонентом и обеспечивают питание другим микроорганизмам.

Выявлено представляющее как теоретический, так и практический интерес влияние кустарников на состав почвенной микрофлоры (табл. 2).

Десять родовых комплексов микроорганизмов встречались на всех вариантах опыта и составляли фон почвенной микрофлоры. Наиболее разнообразные сообщества микроорганизмов образовались под кронами шиповника, боярышника и черемухи (16 родовых комплексов). Наименьшее количество родов обнаружено под тамариксом (12 родов), что связано со способностью данного растения засолять почву под кронами опавшими чешуйками. Не все микроорганизмы способны выдерживать высокий уровень солей в почве. Наибольшее положительное влияние на микрофлору оказывали кустарники из семейства розоцветных. По положительному влиянию на количество почвенных организмов отличался шиповник. В пробах под этим кустарником обнаружено больше колонии образующих единиц (КОЕ = 10,25 х106). Также состав микрофлоры под этим кустарником имел наибольший индекс доминирования – 1,0. Высокие значения этого показателя получены у черемухи и аронии (0,94–0,97). Наименьшее доминирование видов было у тамарикса и облепихи (0,64–0,73).

Наибольшее видовое богатство (индекс Маргалефа) определено у микрофлоры под

Таблица 2

Оценка биоразнообразия почвенной микрофлоры под кустарниками

Также в составе микрофлоры почв выявлены патогенные грибы (см. табл. 3), которые специализируются на злаковых травах, преимущественно пырее ползучем, тростнике южном, мятлике луговом.

Данные виды грибов способны как поражать живые ткани растений, так и выступать деструкторами растительных остатков. На полигоне они присутствуют, но не образуют обширных эпифитотий на травах. Их жизненный цикл связан большей частью с разрушением отмерших растительных остатков надземных органов и корней.

В почвах со слабо протекающими процессами минерализации органических веществ доминируют несовершенные грибы, для которых необходим органический азот ( Alternaria , Fusarium и др.). В этом проявляется глубокая связь физиологии микроорганизмов со свойствами среды их обитания. При рекультивации почвы состав почвенной микрофлоры, в том числе патогенных грибов, существенно меняется, появляются виды несовершенных грибов, свойственные зональным почвам. Часто их вносят вместе с грунтом, используемым при рекультивации (плодородный почвогрунт), а также с органическими удобрениями (навоз, перегной).

В нашем опыте микробиологическая активность зимогенной микрофлоры почв нарушенных нефтешламами зависела от видов растений и фазы вегетации культуры. Более высокая численность микрофлоры, использующей органические и минеральные формы азота, отмечалась в рядах под кронами кустарников, что, вероятно, связано с большим увлажнением (наличие капельного полива). В течение вегетации более высокая численность микробов отмечалась в августе, когда температурный режим был благоприятным для их размножения и распространения. Разрастание крон кустарников достоверно увеличивало биологическую активность грибов и бактерий почвы.

Установлено, что чем выше мобилизационные процессы и меньше нарушенность почвы, тем выше биологическая активность микрофлоры. Микроорганизмы-деструкторы активнее разлагают целлюлозу при высоком уровне влажности. В опыте биологическая активность почв, содержащих нефтешламы, по степени разложения растительных остатков зависела от произрастающих кустарников и их органического опада. Под кронами шиповника, черемухи и аронии она была выше на 12,7–14,3 %, чем под кронами тамарикса. В междурядьях посадок микробиологическая активность была наиболее низкой. Растительные остатки в виде опавших листьев и отмерших частей травы достоверно повышали разложение клетчатки в почве под кронами кустарников из семейства розоцветных (шиповник, арония, черемуха, боярышник). В среднем за период исследований их влияние повышало биологическую активность на 12,9 %. Микробиологическая активность почвы отражается на показателях роста кустарников. Минерализация органического вещества почвы микроорганизмами до форм, поглощаемых растениями, активнее происходила под кронами кустарников, что улучшало условия их роста, питание. В этих условиях кустарники образовали прирост побегов больше.

Таблица 3

Виды патогенных грибов, поражающих злаковые травы и засоряющих почву

|

Виды грибов |

Патогенность |

|

Фузарий споротриховый разновидность мятликовая Fusarium sporotrichella var. Poae (Peck.) Bilai |

Вызывает фузариозные поражения у растений. Является патогенным для людей, как причина возникновения алиментарно-токсической алейкии |

|

Альтернария чередующаяся Alternaria alternate (Fr.) Keissler |

Вызывает заболевания многих растений. Поражает все органы, на листьях образуются различные пятнистости |

|

Пирикулярия серая Piricularia grisea (Cooke) Sace. |

Пирикуляриоз возглавляет ТОП – 10 наиболее фитопатогенных грибов |

Интенсивность разложения органических остатков в почве под кронами кустарников увеличивалась практически в 2 раза в сравнении с междурядьями посадок. Применение полива, влияние разных видов кустарников также способствовало повышению минерализации, особенно в конце лета, но несколько ниже. Хотя численный состав микроорганизмов осенью снижался, но соотношение микроорганизмов увеличивалось в пользу бактерий-деструкторов целлюлозы, что повышало коэффициент минерализации на вариантах под кронами кустарников (см. табл. 4).

Установлено, что наиболее высокую биологическую эффективность в разложении опавших листьев имеют микробные сообщества под розой собачьей (82,09 %), боярышником мягковатым (75,12 %) и аронией черноплодной (56,75 %). В верхнем горизонте почвы на глубине 10 см этот процесс протекает быстрее в два раза (в среднем степень разложения 26,8–29,4 %) в сравнении с глубиной 20 см (40,7–43,5 %), где доступного кислорода меньше. Плодово-ягодные и лекарственные кустарники оказались более эффективными в содействии разложению органического вещества почвы и почвообразованию.

Под кустами тамарикса наблюдается накопление листьев и соломы от травы. Засоление подкронового пространства в соче- тании с нефтешламами почвы оказывает консервирующее действие и снижает активность почвенной микрофлоры. Образуемый растительностью опад не успевает разложиться в течение года и накапливается. Под кустами плодово-ягодных и лекарственных кустарников наблюдается обратное явление. Листья и остатки травы разлагаются в течение года и подстилка из опада практически не образуется. Ускорить разложение опада – это важная задача, особенно если в почву заделываются перестоявшие растения, или они накопили слишком большую массу. Из проведенных исследований видно, что разложение листьев и стеблей зависит от деятельности природной сапрофитной микрофлоры почвы и внешних условий ее активности. В августе складываются оптимальные температуры для деятельности микромице-тов. При выпадении осадков летом и повышении температуры осенью складываются благоприятные условия для деятельности почвенных сапрофитов. Однако, представители природной микрофлоры в условиях полива развиваются быстрее. Большая скорость распространения микромицетов и идеальная адаптация к комплексу внешних условий обеспечивает им лидерство в борьбе за субстрат – растительные остатки.

Установлено, что интенсивность и направленность микробиологических процессов техногенной почвы опытного участка показы-

Таблица 4

Влияние кустарников на микробиологическую активность почвы под кронами

Направленность процессов разложения органического вещества в почве характеризуется показателем, связанным с трансформацией азотистых соединений – коэффициентом минерализации растительных остатков. В почвах под разными видами кустарников наблюдалось колебание содержания аммонифицирующих и аминоавтотрофных микроорганизмов, что оказывает влияние на динамику коэффициента минерализации. Наибольший коэффициент минерализации установлен для почв под кустарниками шиповника, боярышника и черемухи величина Кмин – 1,2, а для почв в междурядьях (где мало растительных остатков и почва не покрыта растительностью) этот коэффициент в среднем составил 0,3, следовательно, процессы минерализации в междурядьях посадок протекают медленнее (табл. 5).

В рядах кустарников почвы опытного участка имели более высокий показатель интенсивности протекающих микробиологических процессов. Коэффициент олиготрофности характеризуется численностью бактерий, подразделяющихся по их отношению к пищевым потокам в среде. Наиболее высокие значения коэффициента олиготрофности получены на почвах под кронами кустарников.

Выявлено, что под кустами тамарикса почва имеет меньше значения коэффициентов минерализации, биологической трансформации и олиготрофности. В литературных источниках описано влияние на активность микробного сообщества почвы таких факторов, как температура, условия увлажнения, химические компоненты почвы. Однако в пределах опытного полигона эти факторы достаточно выровнены и оказывают практически одинаковое влияние на растении, почву и микроорганизмы.

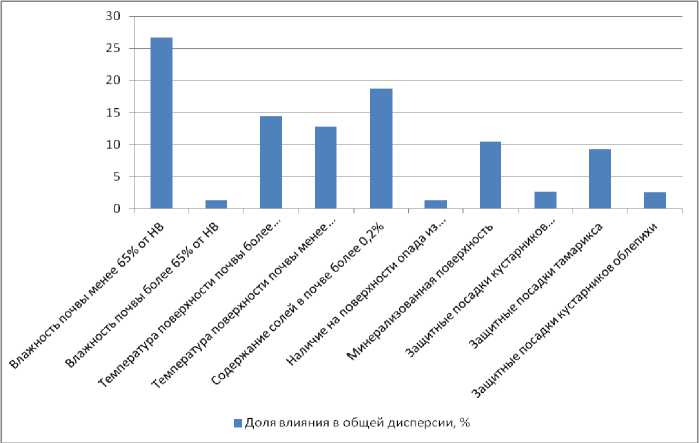

Статистическая обработка результатов полевых наблюдений показала наличие влияния диаметра крон кустарников на состав и активность микроорганизмов в приствольных кругах. Выявлена обратная связь (влияние диаметра крон на микробиологическую активность). Связь между этими показателями оценивается как тесная (R = -0,53… -0,63). Связь установлена как для количественных характеристик сообществ микроорганизмов, так и для их характеризующих экологических индексов. Влияние на почву высоты кустов и прироста побегов слабое (R < 0,31) на всех вариантах опыта. Выявленные изменения свидетельствует об увеличении напряженности микробиологических процессов в почвах, содержащих нефтешламы (см. рис. 1).

Таблица 5

Влияние кустарников на показатели микробиологической активности почвы

|

Названия кустарников |

Коэффициент минерализации |

Коэффициент биологической трансформации |

Коэффициент олиготрофности |

|

Арония черноплодная ( Arónia melanocárpa ) |

0,9 |

659 |

0,45 |

|

Роза собачья ( Rósa canína ) |

1,2 |

728 |

0,48 |

|

Боярышник мягковатый ( Crataegus submollis ) |

0,9 |

561 |

0,41 |

|

Облепиха крушиновиная ( Hippóphae rhamnoídes ) |

0,7 |

429 |

0,29 |

|

Черёмуха виргинская ( Prúnus virginiána ) |

0,8 |

567 |

0,34 |

|

Тамарикс ветвистый ( Tamarix ramosissima ) |

0,3 |

342 |

0,19 |

Рис. 1. Влияние экологических факторов на микробиологическую активность почвы в условиях полигона

Натурные наблюдения показали, что снижают микробиологическую активность почвы на полигоне следующие факторы: влажность почвы менее 65 % от НВ, температура поверхности почвы более 25 °С, содержание солей более 0,2 %, минерализованная поверхность, защитные посадки тамарикса. Наличие этих факторов отрицательно влияет на восстановление плодородия и самоочищение почвы, содержащей нефтешламы.

Заключение

Выявлено положительное влияние плодово-ягодных и лекарственных кустарников на сообщество микроорганизмов почвы. В сравнении с посадками тамарикса ветвистого под кустарниками семейства розоцветных образуются биологически разнообразные сообщества микроорганизмов с преобладанием несовершенных грибов и дрожжей. Бактерии представлены пятью родами, и водоросли двумя родами. Сапрофитная микрофлора преобладает над патогенной.

Установлено, что кустарники повышают микробиологическую активность почвы, следовательно, ускоряют процесс ее самоочише-ния, восстановления плодородия и здоровья. Наибольшая активность микроорганизмов выявлена под кронами шиповника, аронии, боярышника и черемухи. Листовой опад этих кустарников быстро разлагается и переходит в органическое вещество почвы, улучшая условия существования почвенных микроорганизмов.

Посадки кустарников создают фитоме-лиоративную защиту травянистому покрытию, которое под кронами более густое и разнообразное. Несмотря на то, что эти виды трав являются сорными, они образуют в конце вегетационного сезона достаточно большую фитомассу листьев и стеблей (9,14 ц/га), которая является питанием для микрофлоры и способствует самоочищению и восстановлению плодородия почв.

Список литературы Влияние растительности на микрофлору полигонов твердых промышленных отходов в период рекультивации

- Борисова, Е. А. Разработка метода рекультивации прудов-шламонакопителей / Е. А. Борисова, С. А. Красноперова // Нефтяная провинция. – 2019. – № 1 (17). – С. 238–250. ж DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2020.2.131-144

- Горбаев, А. В. Применение бактерий Rhodococcus erythopolis для получения из нефтешламов искусственного грунта технического в условиях Восточной Сибири / А. В. Горбаев // Вестник евразийской науки. – 2021. – Т. 13, № 6. – С. 34.

- Лесорастительные свойства грунтов шламонакопителей нефтеперерабатывающих предприятий / В. Ф. Лобойко, А. В. Карпов, И. Ю. Подковыров, А. В. Вдовенко // Нефтяное хозяйство. – 2019. – № 5. – С. 26–29. – DOI: https://doi.org/10.24887/0028-2448-2019-5-26-29

- Некоторые результаты экспериментальных лабораторных исследований по обезвреживанию нефтешламов и формированию почвоподобной среды / А. Я. Митриковский, А. В. Кузнецова, А. А. Романова, и др. // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 11-1 (113). – С. 71–75. – DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.113.11.013

- Новая технология рекультивации нефтезагрязненных почв методом реагентного капсулирования / А. А. Пашаян, Д. О. Аминов, А. С. Плотников, Е. Н. Думанский // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2019. – № 7. – С. 59–63. – DOI: https://doi.org/10.30713/0130-3872-2019-7-59-63

- Разработка технологических решений и способов получения гумино-минеральных композиций для задач рекультивации нефтезагрязненных территорий / Е. И. Тихомирова, А. В. Алексашин, А. В. Кошелев, О. В. Атаманова // Теоретическая и прикладная экология. – 2020. – № 4. – С. 203–209. – DOI: https://doi.org/10.25750/1995-4301-2020-4-203-209

- Тараканов, А. С. Пути решения проблем накопления и переработки нефтешламов / А. С. Тараканов // Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых. 2020. – Т. 2. – С. 414–419.

- Хоботилова, Е. И. Экологический анализ региональных аспектов реализации приоритетного проекта «Оздоровление Волги» в Нижегородской области / Е. И. Хоботилова, Н. Н. Копосова // Успехи современного естествознания. – 2020. – № 5. – С. 101–107. – DOI: https://doi.org/10.17513/use.37399

- Якушева, А. М. Методы обезвреживания нефтешламов. Обезвреживание нефтешламов методом сжигания / А. М. Якушева // Отходы и ресурсы. – 2022. – Т. 9, № 2. – DOI: https://doi.org/10.15862/09ECOR222

- Engineering implementation of landscaping of low-forest regions / A. Semenyutina, G. Podkovyrova, A. Khuzhakhmetova, [et al.] // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. – 2018. – № 9 (10). – P. 1415–1422.

- Ivanova, N. V. Methodological aspect of landscape and ecological reconstruction of Green ring around Volgograd (Stalingrad) / N. V. Ivanova, I. Y. Podkovyrov ,V. K. Sagomonyan // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – 687(5). – DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/687/5/055037