Влияние различных факторов на измерения СПЭЯ космическими средствами

Автор: Великосельская Д.М., Марков В.С.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 1 (37) т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлено исследование влияния точности определения функции спектральной чувствительности (ФСЧ) и параметров атмосферы (содержание озона, водяного па- ра, аэрозоля) на значения спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ) и вегетационных индексов для растительности и почвы.

Дистанционное зондирование земли, спэя, вегетационный индекс, водяной пар, озон, аэрозоль

Короткий адрес: https://sciup.org/142215015

IDR: 142215015 | УДК: 528.88

Текст научной статьи Влияние различных факторов на измерения СПЭЯ космическими средствами

Значения СПЭЯ используются для создания тематических продуктов, а. вегетационные индексы используются для оценки состояния и классификации растительности и почвы. На значения СПЭЯ и вегетационных индексов могут влиять ФСЧ целевой аппаратуры и параметры атмосферы, которые не всегда, известны на. момент съемки. Поэтому необходимо понять, как изменение этих параметров влияет на. значения СПЭЯ и вегетационных индексов.

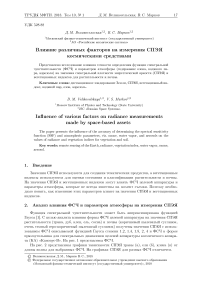

Функция спектральной чувствительности может быть аппроксимирована, функцией Гаусса. [1]. С целью анализа, влияния формы ФСЧ целевой аппаратуры на. значения СПЭЯ растительности (трава, дуб, клен, ель, сосна.) и почвы (коричневый пылеватый суглинок, очень темный серо-коричневый пылеватый суглинок) получены значения СПЭЯ с использованием ФСЧ описываемой функцией Гаусса степени 1.2, 1.4, 1.8, 2, 4 и ФСЧ в форме прямоугольника, для спектральных диапазонов целевой аппаратуры космического аппарата. (КА) «Канопус-В». На рис. 1 представлены ФСЧ.

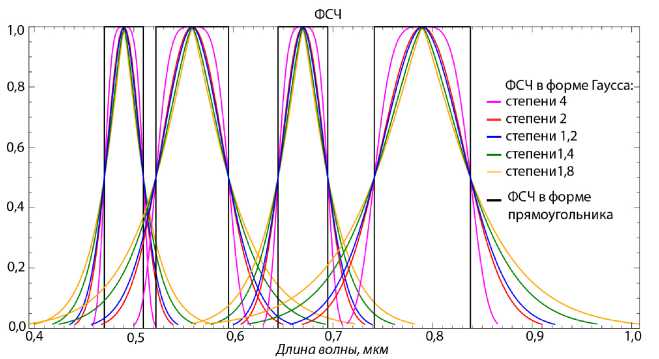

На рис. 2 представлены графики зависимости СПЭЯ травы (а), ели (б), клена, (в) от длины волны для выбранных ФСЧ. На графиках СПЭЯ для разных ФСЧ отличается.

Рис. 1. Модельные ФСЧ

Рис. 2. Графики зависимости СПЭЯ растительности от длины волны для выбранных ФСЧ

Далее чтобы проверить возможность решения таких тематических задач, как определение типа растительности и почвы и их состояния, по полученным значениям СПЭЯ посчитаны вегетационные индексы [2]:

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) для растительности

NDVI _ PNIRPRED , PNIR + PRED где Pnir — отражение в ближней инфракрасной области спектра, Pred — отражение в красной области спектра;

Atmospherically Resistant Vegetation Index (ARVI) для растительности

ARVI _ P nir - 2P red - P blue

Pnir + 2Pred - Pblue гДе Pblue — отражение в синей области спектра;

Simple Ratio (SR) для растительности и почвы

SR= pNIR .

p RED

В качестве эксперимента, чтобы оценить изменение СИЭЯ почвы в зависимости от изменения ФСЧ целевой аппаратуры, индекс SR рассчитан не только для растительности, но и для почвы. Из табл. 1, 2, 3 видно, что для каждой ФСЧ по вегетационным индексам NDVI, ARVI, SR можно отличить траву и клен от ели и сосны, также можно различить ель и сосну. Использованный вид дуба и ели, как и трава и клен имеют практически одинаковые вегетационные индексы, поэтому их различить невозможно. Также из табл. 3 видно, что по индексу SR различимы данные типы почв.

Таблица!

Значения индекса NDVI

|

ФСЧ |

Вид растительности |

||||

|

Трава |

Дуб |

Клен |

Ель |

Сосна |

|

|

Функция Гаусса степени 1.2 |

0.628 |

0.490 |

0.613 |

0.503 |

0.530 |

|

Функция Гаусса степени 2 |

0.742 |

0.610 |

0.736 |

0.620 |

0.644 |

|

Функция Гаусса степени 4 |

0.774 |

0.654 |

0.773 |

0.659 |

0.680 |

|

Прямоугольник |

0.784 |

0.668 |

0.782 |

0.671 |

0.690 |

|

Функция Гаусса степени 1.4 |

0.678 |

0.538 |

0.666 |

0.551 |

0.579 |

|

Функция Гаусса степени 1.8 |

0.730 |

0.596 |

0.723 |

0.607 |

0.632 |

Т а б л и ц а 2

Значения индекса ARVI

|

ФСЧ |

Вид растительности |

||||

|

Трава |

Дуб |

Клен |

Ель |

Сосна |

|

|

Функция Гаусса степени 1.2 |

0.190 |

-0.043 |

0.152 |

-0.091 |

-0.049 |

|

Функция Гаусса степени 2 |

0.413 |

0.165 |

0.393 |

0.125 |

0.169 |

|

Функция Гаусса степени 4 |

0.482 |

0.244 |

0.470 |

0.203 |

0.241 |

|

Прямоугольник |

0.503 |

0.269 |

0.492 |

0.227 |

0.264 |

|

Функция Гаусса степени 1.4 |

0.285 |

0.038 |

0.251 |

-0.091 |

0.039 |

|

Функция Гаусса степени 1.8 |

0.390 |

0.140 |

0.367 |

0.101 |

0.145 |

Т а б л и ц а 3

Значения индекса SR

|

ФСЧ |

Вид растительности |

||||||

|

Трава |

Дуб |

Клен |

Ель |

Сосна |

Почва! |

Почвам |

|

|

Функция Гаусса степени 1.2 |

4.374 |

2.919 |

4.169 |

3.022 |

3.255 |

0.884 |

0.992 |

|

Функция Гаусса степени 2 |

6.745 |

4.129 |

6.589 |

4.259 |

4.624 |

0.886 |

1.000 |

|

Функция Гаусса степени 4 |

7.849 |

4.779 |

7.799 |

4.863 |

5.244 |

0.882 |

0.996 |

|

Прямоугольник |

8.239 |

5.017 |

8.194 |

5.076 |

5.460 |

0.888 |

1.002 |

|

Функция Гаусса степени 1.4 |

5.214 |

3.332 |

4.989 |

3.455 |

3.743 |

0.883 |

0.994 |

|

Функция Гаусса степени 1.8 |

6.418 |

3.952 |

6.229 |

4.086 |

4.438 |

0.891 |

1.005 |

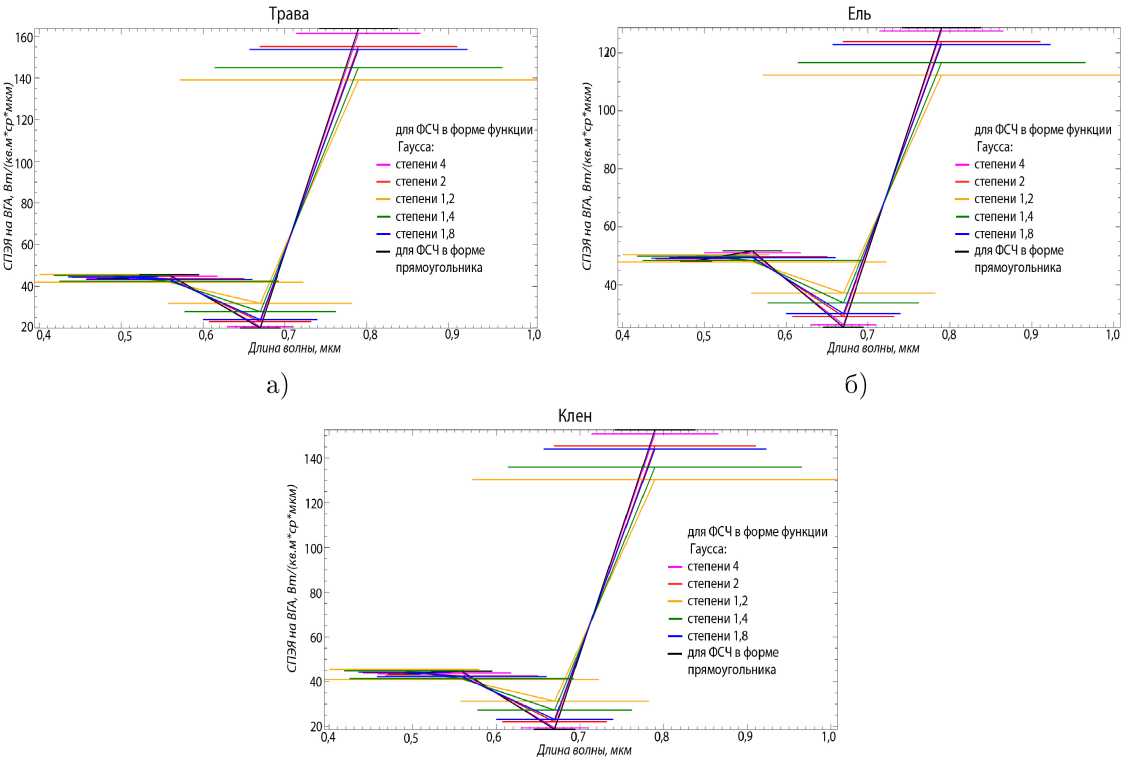

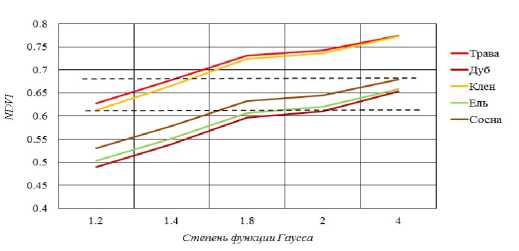

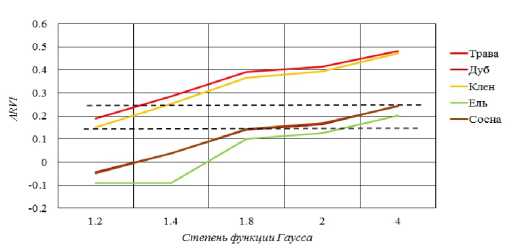

Для того чтобы проанализировать, влияет ли изменение ФСЧ на вегетационные индексы NDVI, ARVI, SR и соответственно на возможность различить ранее указанные типы растительности, построены графики зависимости значений индексов NDVI, ARVI, SR от степени функции Гаусса, которой моделирована ФСЧ, съемочной аппаратуры. На рис. 3 представлены графики зависимости значений индексов NDVI (a), ARVI (б), SR (в) от степени функции Гаусса.

а) б)

в)

Рис. 3. Графики зависимости вегетационных индексов от степени функции Гаусса

По графикам видно, что если вместо ФСЧ, описываемой функцией Гаусса степени 4, использовать ФСЧ, описываемой функцией Гаусса степени 1.2 или 1.4, мы получим для клена и травы вегетационный индекс, характерный для ели и сосны. Или если вместо ФСЧ, описываемой функцией Гаусса степени 4, использовать ФСЧ, описываемой функцией Гаусса степени 2, то для ели получим вегетационный индекс, характерный для сосны. Поэтому для определения типа растительности по вегетационному индексу необходимо знать ФСЧ целевой аппаратуры в красном и инфракрасном каналах. При изменении степени функции Гаусса, которой моделируется ФСЧ, индекс SR для почвы практически не меняется и имеет одинаковое значение для всех модельных ФСЧ. Это позволяет определить тип почвы и отличить почву от растительности.

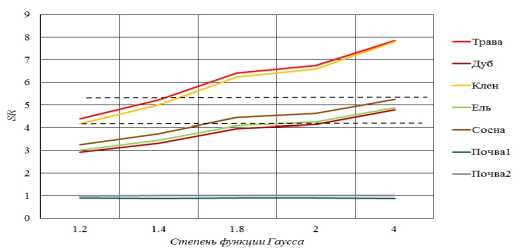

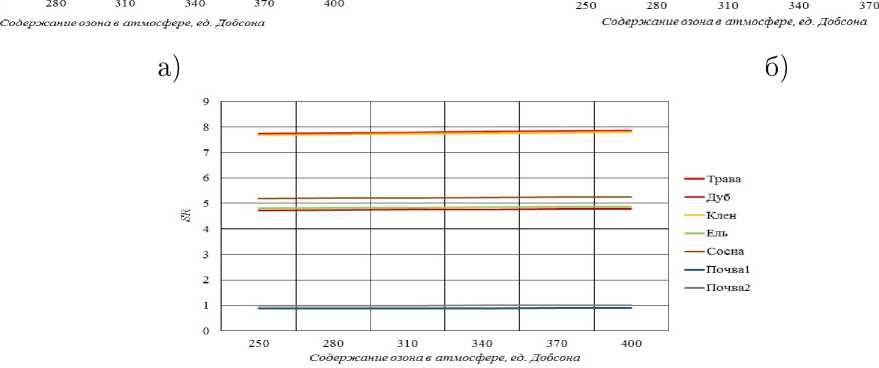

3. Анализ влияния содержания озона в атмосфере на измерения СПЭЯ

С целью анализа влияния содержания озона в атмосфере получена СПЭЯ травы, ели, клена, сосны, дуба и двух типов почв (коричневый пылеватый суглинок, очень темный серо-коричневый пылеватый суглинок) для ФСЧ, описываемой функцией Гаусса степени 2 для разного содержания озона в атмосфере: 250, 280, 310, 340, 370 и 400 ед. Добсона. По полученным значениям СПЭЯ посчитаны вегетационные индексы. На рис. 4 представлены графики зависимости значений вегетационных индексов NDVI, ARVI, SR от содержания озона в атмосфере.

По графикам видно, что при изменении содержания озона в атмосфере значения индексов NDVI, ARVI, SR для каждого типа растительности и почвы практически не меняются, что позволяет при изменении содержания озона в атмосфере отличить клен и траву от сосны и ели и отличить сосну от ели. Это обусловлено тем, что каналы целевой аппаратуры КА «Канопус-В» расположены на таких длинах волн, где присутствует только полоса Шаппюи (0.45-0.7 мкм), которая соответствует слабому поглощению электромагнитного излучения и практически не влияет на полученные значения СПЭЯ. Полосы сильного электромагнитного поглощения Хартли (0.2-0.3 мкм) и среднего электромагнитного поглощения Хюггинса (0.3-0.36 мкм) не попадают в каналы целевой аппаратуры КА «Канопус-В» [3]. Поэтому для определения типа растительности по вегетационному индексу достаточно учитывать стандартное содержание озона в атмосфере около 300 ед. Добсона.

в)

Рис. 4. Графики зависимости вегетационных индексов от содержания озона в атмосфере

4. Анализ влияния содержания водяного пара в атмосфере на измерения СПЭЯ а) б) в) Рис. 5. Графики зависимости вегетационных индексов от содержания водяного пара в атмосфере

С целью анализа влияния содержания водяного пара в атмосфере получена СПЭЯ травы, ели, клена, сосны, дуба и двух типов почв (коричневый пылеватый суглинок, очень темный серо-коричневый пылеватый суглинок) для ФСЧ, описываемой функцией Гаусса степени 2 для разного содержания водяного пара в атмосфере: 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1, 2.6 г/см2.

По полученным значениям СПЭЯ посчитаны вегетационные индексы. На рис. 5 представлены графики зависимости значений вегетационных индексов NDVI, ARVI, SR от содержания водяного пара в атмосфере.

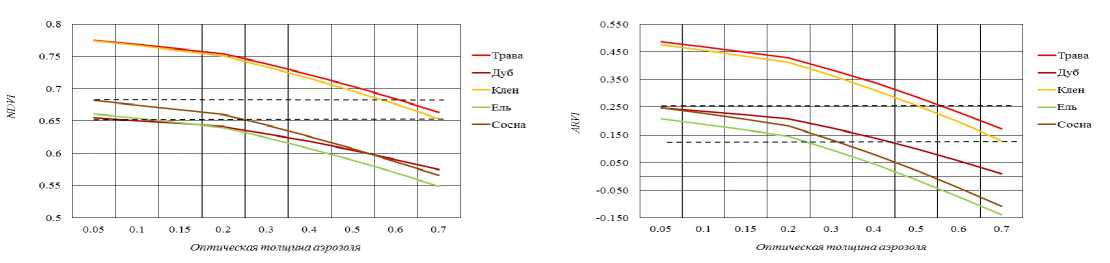

а) б)

в)

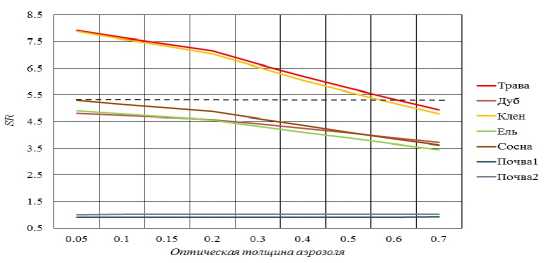

Рис. 6. Графики зависимости вегетационных индексов от оптической толщины аэрозоля в атмосфере

По графикам видно, что при изменении содержания водяного пара в атмосфере значения индексов NDVI, ARVI, SR для каждого типа растительности и почвы практически не меняются, что позволяет при изменении содержания водяного пара в атмосфере отличать разные типы растительности и почвы. Это обусловлено тем, что водяной пар поглощает только в ИК-диапазоне, а в ближнем ИК-диапазоне поглощает только на определенных длинах волн [4]. Канал целевой аппаратуры КА «Канопус-В» в ближнем ПК-диапазоне достаточно широкий, поэтому поглощение водяным паром практически не влияет на полученные индексы. Поэтому для определения типа растительности по вегетационному индексу достаточно учитывать среднее содержание водяного пара в атмосфере.

5. Анализ влияния оптической толщины аэрозоля в атмосфере на измерения СПЭЯ

С целью анализа влияния оптической толщины аэрозоля в атмосфере получена СПЭЯ травы, ели, клена, сосны, дуба и двух типов почв (коричневый пылеватый суглинок, очень темный серо-коричневый пылеватый суглинок) для ФСЧ, описываемой функцией Гаусса степени 2 для разной оптической толщины аэрозоля: 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7.

По графикам видно, что значения индексов NDVI, ARVI, SR для оптической толщины аэрозоля 0.05 и 0.7 для хвойных и лиственных растений совпадают. Для определения типа растительности необходимо знать оптическую толщину аэрозоля на момент получения СПЭЯ целевой аппаратурой. При разной оптической толщине аэрозоля индекс SR для почвы практически не меняется, что позволяет определить тип почвы и отличить почву от растительности при любой оптической толщине аэрозоля.

Заключение

Для целевой аппаратуры КА «Канопус-В» в исследовании влияния точности определения ФСЧ и параметров атмосферы (содержание озона, водяного пара, аэрозоля) на значе- ния СИЭЯ и вегетационных индексов для растительности и почвы получены следующие результаты:

-

— необходимо знать ФСЧ целевой аппаратуры;

-

— достаточно учитывать стандартное содержание озона в атмосфере, которое составляет около 300 ед. Добсона;

-

— достаточно учитывать среднее содержание водяного пара в атмосфере, характерное для определенного места и времени;

-

— необходимо знать оптическую толщину аэрозоля в атмосфере.

Результаты исследования могут быть использованы в области обработки данных ДЗЗ.

Список литературы Влияние различных факторов на измерения СПЭЯ космическими средствами

- Попов М.А. Оценивание спектральной чувствительности многоспектральной съёмоч-ной аппаратуры спутниковой системы «Сич-2» по наземным спектрометрическим измерениям//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. Т. 11, № 2. С. 152-164.

- Шовенгерт Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений. М.: Техносфера, 2010.

- Тимофеев Ю.М., Васильев А.В. Основы теоретической атмосферной оптики. СПб.: СПбГУ, 2007.

- Rothman L.S. The HITRAN 2008 molecular spectroscopic database//Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 2009. V. 100. P. 533-572.