Влияние различных факторов на углеродный цикл в дубравах лесостепи и степи европейской части России

Автор: Мусиевский А.Л., Бушуева А.С.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

На основе литературных источников проанализировано влияние различных факторов на углеродный цикл в дубравах лесостепного района и района степей европейской части Российской Федерации. Происходящие климатические изменения оказывают существенное воздействие на процесс депонирования углерода и скорость разложения органического вещества в почве, что приводит к повышению уровня эмиссии и снижению стока углекислого газа лесными экосистемами, содействует увеличению случаев возникновения лесных пожаров, числа и длительности засух при минимальном количестве осадков. Важнейшими факторами внешнего воздействия на цикл углерода являются лесные пожары и другие повреждения лесов, осуществление различных лесохозяйственных мероприятий, из которых только лесовосстановление и лесоразведение способствуют ежегодному накоплению запасов углерода в лесных экосистемах. В связи с этим их объёмы в условиях лесостепи и степи европейской части России (ЕЧР) следует существенно увеличить, сделав акцент на облесении, прежде всего, овражно-балочной сети, берегов рек и водоёмов, земель, не пригодных для сельскохозяйственного производства. Вследствие меняющейся экологической ситуации в ЕЧР, средообразующие и защитные функции леса, а также ведение хозяйства на «углерод» становятся приоритетными по сравнению с ресурсно-сырьевыми, превышая их по стоимости в несколько раз.

Углеродный цикл, дубравы, степь, лесостепь, лесохозяйственные мероприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/143184414

IDR: 143184414 | УДК: 630.182.21 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2025.2.03

Текст научной статьи Влияние различных факторов на углеродный цикл в дубравах лесостепи и степи европейской части России

Выявление факторов, оказывающих влияние на углеродный цикл в лесных насаждениях, – актуальная проблема современного лесоводства не только в нашей стране, но и за рубежом. Лесорастительные условия, включающие в себя комплексы почвенных, гидрологических и климатических факторов, являются основополагающими для формирования баланса углерода (С), в том числе на землях лесного фонда лесостепного района и района степей европейской части России (ЕЧР). При этом климатические изменения уже сейчас оказывают существенное влияние как на процесс депонирования углерода, так и на скорость разложения органического вещества в почве, что приводит к повышению уровня эмиссии углекислого газа [1]. Повышение среднегодовых температур и количества осадков влияет на перераспределение запасов углерода и азота в органической форме: происходит нарастание запасов этих элементов в пулах фитомассы одновременно с обеднением пула почвы [2]. В то же время расчёты показывают, что на глобальном уровне у естественных ценозов существует баланс поглощения (4,4 Гт С/год) СО2 и эмиссии (4,3 Гт C/год) [3].

В лесах любого региона к факторам внешнего воздействия на углеродный цикл относятся лесные пожары и другие повреждения лесов, а также осуществление различных лесохозяйственных мероприятий, влияющих на круговорот углерода в лесных экосистемах. Подобные негативные нарушения приводят к гибели или деградации лесных насаждений и, как следствие, к потерям запасов углерода в результате эмиссии парниковых газов в атмосферу. Повышение качества управления лесами путём осуществления устойчивого неистощительного их использования, основанного на эффективном лесовосстановлении и лесоразведении, оптимизации системы рубок, улучшении охраны лесов от пожаров и защиты от вредителей и болезней, позволит существенно снизить воздействие неблагоприятных факторов на леса и тем самым оказать положительное влияние на углеродный баланс и адаптацию лесных фитоценозов к изменению климата [2, 4].

В долговременной перспективе климат является одним из важнейших факторов, формирующих лесную экосистему [1]. Изменение гидрометеорологических показателей оказывает непосредственное влияние на физиологические процессы живых организмов, в том числе на процессы фотосинтеза и образования биологической продукции. К концу ХХI в. ожидается существенное увеличение концентрации СО2 в атмосфере и повышение среднегодовой температуры на 1,8–4,0 °С, которое в глобальном масштабе может привести к росту частоты и длительности засух в сочетании с минимальным количеством осадков, увеличению случаев возникновения лесных пожаров, нарушениям почвенно-гидрологического режима и другим негативным последствиям. При этом адаптация растительности будет происходить с отставанием от климатических изменений. В лесостепи ЕЧР повышение среднегодовой температуры до середины ХХI в. будет сопровождаться некоторым ростом количества осадков, поэтому в составе насаждений возможно увеличение доли мягколиственных пород (осины и берёзы), а также дуба и его спутников. В степи ЕЧР в первой половине ХХI в. может возрасти показатель лесистости за счет создания благоприятных условий для распространения древесно-кустарниковой растительности по долинам и балкам, а также роль сосны, особенно на песчаных грунтах [1].

Вероятность изменения аридности климата до середины ХХI в. в ЕЧР не высока, однако к концу ХХI в. в лесостепи и степи ЕЧР ожидается ее усиление. Прогнозируется и существенное снижение гидрологических ресурсов, особенно в южной части Восточно-Европейской равнины. Поэтому здесь следует не допускать значительного увеличения хозяйственных нагрузок на лесные экосистемы, что может создать дополнительные условия для катастрофического опустынивания на юге ЕЧР [1].

Уже сейчас на изучаемой территории наблюдается резкое колебание температурных показателей (сильные морозы и резкие оттепели зимой, рост числа очень жарких дней летом), увеличение количества и продолжительности засух, других неблагоприятных погодных явлений, неравномерность выпадения осадков.

Цель исследования – на основе обобщения опубликованных результатов научных исследований проанализировать особенности углеродного цикла в дубравах лесостепи и степи ЕЧР и влияние на него различных факторов в условиях климатических изменений.

Объекты и методы исследований

Данная статья представляет собой обзор, который охватывает научные публикации за последние 30 лет, касающиеся углеродного цикла и влияющих на него факторов в семенных и порослевых дубравах лесостепного лесного района и района степей ЕЧР в условиях меняющегося климата. Обзор включает результаты современных исследований влияния на углеродный цикл различных природных и антропогенных факторов в 11-ти субъектах ЕЧР лесостепного района (Белгородская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Орловская и Пензенская области) и района степей (Волгоградская и Ростовская области), причём некоторые субъекты входят в состав обоих районов (Воронежская, Самарская и Саратовская области). Сделанные выводы могут быть использованы при ведении лесного хозяйства в дубравах (сохранение семенных дубрав, перевод порослевых дубрав в семенные, оптимизация рубок ухода, санитарных и выборочных рубок, защита лесов и охрана их от пожаров, лесовосстановление и лесоразведение) лесостепного лесного района и района степей ЕЧР.

Результаты и обсуждение

Климатические и почвенные условия лесостепи и степи ЕЧР

Важнейшими факторами, влияющими на углеродный цикл в лесных экосистемах, в том числе в дубравных, являются климатические и почвенные условия произрастания растительности.

Климат лесостепи ЕЧР относится к переходному от умеренно-влажного лесного к засушливому степному. Испаряемость здесь преобладает над осадками, запасы тепла возрастают к югу с одновременным сокращением атмосферного увлажнения. Годовая сумма среднесуточных температур более 10 °С – 2 400–2 600 °С, количество осадков – 500–560 мм, среднегодовая температура – 5,2 °С, гидротермический коэффициент – 1,0–1,1, вероятность полузасушливых и засушливых лет составляет от 30 до 50%, что ведет к постепенному исчезновению лесов на элювиальных формах рельефа. Сейчас менее 15% территории лесостепи занято древесной растительностью, большая часть которой приходится на земли сельскохозяйственного назначения. Фитомасса лиственных лесов значительно выше, чем полевых агроценозов, и в зависимости от возраста составляет от 1 000 до 5 000 ц/га. С лесным опадом на поверхность почвы ежегодно поступает от 20 до 300 ц/га сухого вещества, включающего от 50 до 700 кг/га зольных элементов, 50–90 кг/га азота и 70–100 кг/га кальция, что создает условия для формирования плодородных чернозёмовидных почв. При перемещении на юг постепенно снижается лесистость, климат становится жарче, осадков – меньше; лесостепь переходит в степь [5].

Климат степи ЕЧР характеризуется большей засушливостью: лето жаркое, средняя температура самого тёплого месяца – 21,4 °С, среднегодовая температура – 6,1 °С, годовая сумма среднесуточных температур более 10 °С – 2 600–2 800 °С, годовое количество осадков – 450–500 мм, большая их часть выпадает летом с максимумом в его первой половине, гидротермический коэффициент – 0,9–1,0. Дожди бывают редко, чаще всего в виде коротких ливней, которые слабо увлажняют землю, но смывают верхний плодородный слой почвы, усиливая образование оврагов. Часто наблюдаются засухи, суховеи, пыльные бури [5].

На севере чернозёмные степи примыкают к лесостепи, южнее они переходят в сухие степи с каштановыми почвами. Покрытых лесом участков в степи меньше, чем в лесостепи. Лес здесь располагается интразонально по пониженным элементам рельефа, балкам (байрачные леса), в поймах рек (пойменные леса), микропонижениях (степные колки).

Из-за дефицита древесины леса в степи начали создавать еще в конце XVII в., преимущественно посевом лесных семян. Россия считается родиной степного лесоразведения, что подтверждается многими положительными примерами. Так, в Арчединском лесничестве Волгоградской обл. в условиях сухой степи за 100 лет был создан искусственный лес, преимущественно из сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.), на площади более 40 тыс. га. Всего, по данным М.А. Цветкова [6], с 1706 по 1914 г. в степной зоне России было создано 600 тыс. га лесных культур разного назначения. С 1917 по 1947 г. – 1 403 тыс. га полезащитных лесных насаждений (лесные полосы, облесение оврагов, балок, песков). Необходимо учитывать, что современное безлесье степей в значительной степени обусловлено рубкой лесов и распашкой этих территорий под сельскохозяйственные культуры.

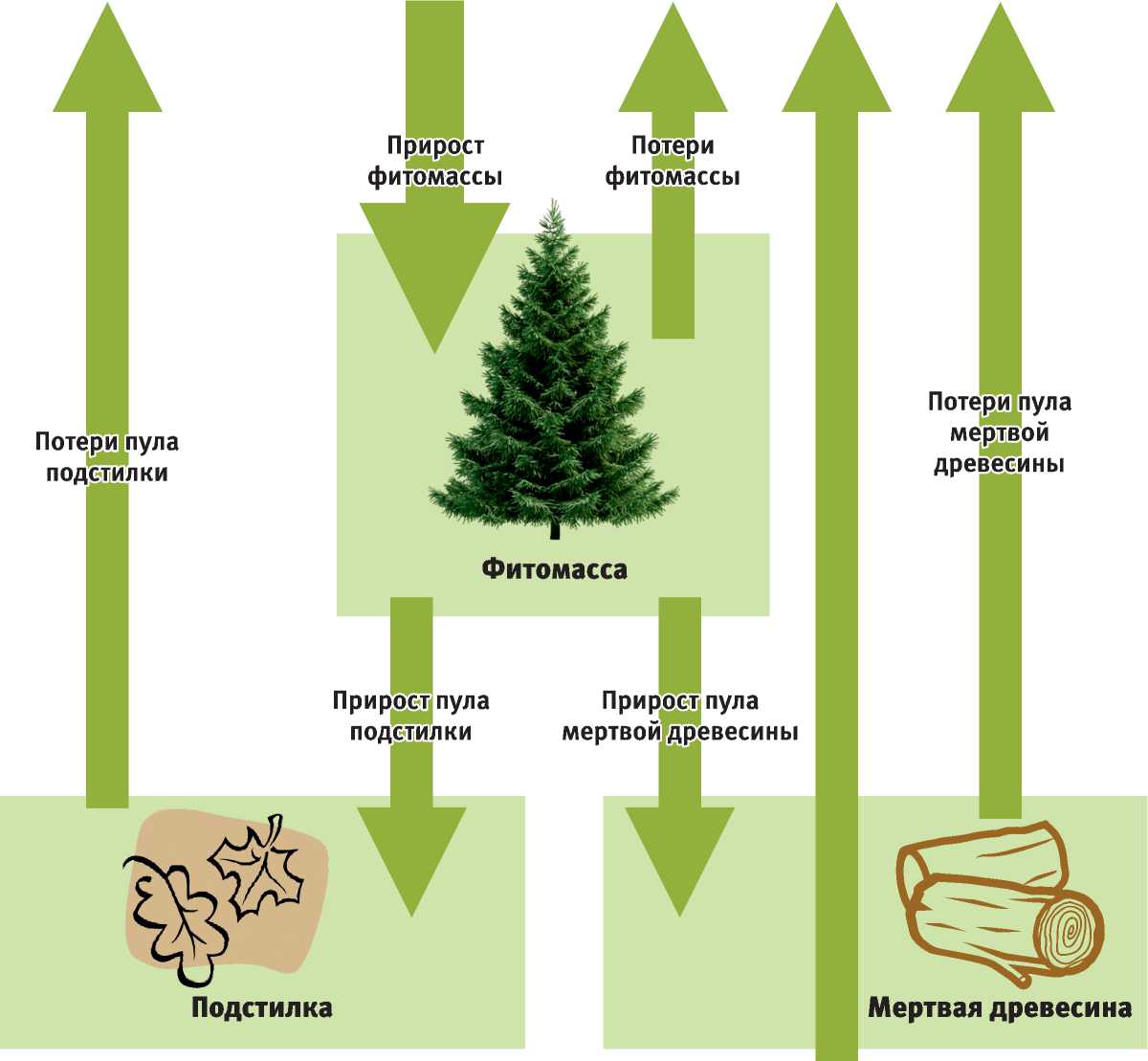

В целом территория лесостепи и степи ЕЧР характеризуется недостаточным и неустойчивым увлажнением. При этом в последние десятилетия наблюдается стремительное потепление климата, в том числе в районе степей и лесостепном районе ЕЧР. Происходящие изменения температуры воздуха и количества осадков могут существенно сказаться на росте и развитии древесно-кустарниковой растительности. Температура воздуха оказывает влияние на физиологические процессы в растениях, на урожайность и качество семян, воздействует на цветение, распускание почек и созревание семян. Она определяет и процессы экосистемного уровня (рис. 1), замедляя или ускоряя деградацию и минерализацию почвы. Количество доступной влаги опосредованно воздействует на продуктивность фитоценозов и в целом на углеродный баланс лесной экосистемы. С одной стороны, её влияние на лесные экосистемы уже сейчас проявляется в увеличении содержания СО2 в атмосфере, что при наличии достаточного количества влаги может привести к повышению продуктивности отдельных древесных пород и эффективности использования воды некоторыми видами растений, но, с другой стороны, – это может способствовать изменению характеристик почв и экологическим нарушениям, например, повышению частоты возникновения лесных пожаров, вспышек вредителей и болезней и варьированию соотношения различных видов растений в экосистемах.

При этом изменения могут накладываться, а возникновение одного фактора может стимулировать появление и развитие другого, часто более опасного. Так, засуха часто приводит к вспышкам численности насекомых-вредителей и пожарам. Следует отметить, что в условиях повышенной температуры воздуха и удвоенной концентрации углекислоты гомеостатическая приспособленность лиственных пород будет выше, чем у хвойных. В целом ответная реакция лесных экосистем степи и лесостепи на глобальное потепление может проявиться в следующем: смещении зон растительности, трансформации структуры и состава насаждений, уменьшении биоразнообразия, изменении продуктивности и водного режима почв, возрастании пожарной опасности, снижении количества и качества семян, влиянии на лесовозобновительный процесс, увеличении количества и площадей повреждений лесов вредителями и болезнями, снижении устойчивости лесов [1].

По данным метеостанции «Красный кордон» Шипова леса (Воронцовское лесничество Воронежской обл.), среднегодовая температура воздуха за 91 год (с 1913 по 2004 г.) повысилась с 5,9 °С до 6,8 °С – на 0,9 °С. По данным Д.Н. Гарькуши и др. [8, 9], среднемесячная температура воздуха в Воронеже с 1989 по 2022 г. возросла на 2,03 °С.

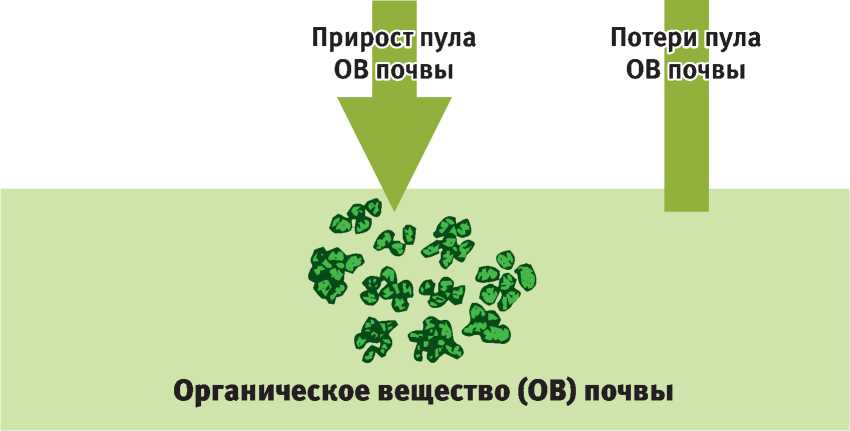

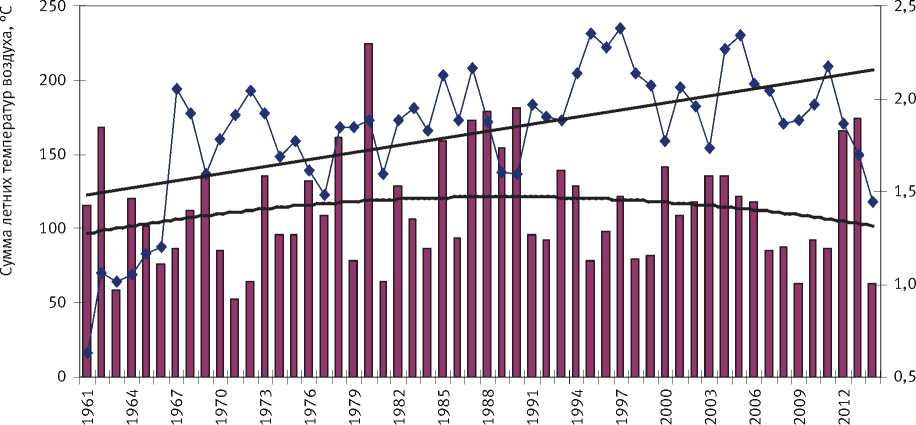

Повышение температуры воздуха в условиях недостатка влаги неблагоприятно сказывается на продуктивности лесных экосистем района степей и лесостепного района ЕЧР. На рис. 2 и 3 показано, что с увеличением средней температуры воздуха происходит снижение радиального прироста в культурах дуба черешчатого ( Quercus robur L.) семенного происхождения в наиболее продуктивной снытьевой дубраве (ТЛУ D2) на опытных объектах, расположенных в Воронцовском

Рис. 1. Схема бюджета углерода лесной экосистемы [7]

лесничестве (Шипов лес, степь) и в Пригородном лесничестве Воронежской обл. (Правобережная дубрава, лесостепь).

В вегетационный период между температурой воздуха и приростом существует обратно пропорциональная связь – повышение температуры воздуха при недостатке влаги ведёт к уменьшению прироста древесины и снижению продуктивности древостоя [10, 11] (см. рис. 2 и 3). Математически зависимость между приростом и летней температурой (см. рис. 3) выражается уравнением вида:

Y=0,42663x1021-279/X, где:

Y – индекс радиального прироста;

Х – сумма среднемесячных летних температур воздуха, °С.

Слишком быстрое по сравнению с естественными природными процессами развитие климатических изменений оставляет не так много времени на адаптацию к ним лесных экосистем. Тем не менее определить первичную реакцию деревьев на изменение основных климатических показателей, хотя и с задержкой на один год, можно по величине прироста стволовой древесины, используя метод дендрохронологического анализа, основанный на взятии образцов древесины (кернов).

Согласно дендрохронологическим исследованиям Д.Г. Свиридова [12], в дубравах Центральной лесостепи ЕЧР текущий прирост достигает наибольшего значения в годы с близким к среднегодовым количеством осадков и суммой температур. Снижение прироста происходит

Рис. 2. Зависимость между индексом радиального прироста дуба черешчатого и летней температурой воздуха в свежей снытьевой дубраве Шипова леса Воронежской обл. [10]

в годы как с избытком, так и с недостатком влаги (при этом избыток осадков наиболее сказывается на приросте пойменных дубрав), а также вследствие резких изменений температуры воздуха. Самое негативное воздействие на прирост древостоев оказывают длительные засухи и избыточное увлажнение. Изменения прироста связаны с возрастом древостоев, колебаниями солнечной активности и динамики осадков как за вегетационный период, так и в целом за год, а в лесных экосистемах эти факторы влияют на

Рис. 3. Динамика радиального прироста и суммы среднемесячных летних температур (синяя кривая) в лесотипологических культурах дуба черешчатого свежей снытьевой дубравы в Пригородном лесничестве Воронежской обл. [11]

процесс стока углерода. Исследования показали, что обобщённая кривая динамики текущего прироста дуба по диаметру во всех типах лесорастительных условий зависит от особенностей увлажнения и совпадает с аналогичной кривой текущего прироста по диаметру сосны обыкновенной [12].

Особенности цикла углерода в дубравах лесостепи и степи в условиях потепления климата

Концентрация атмосферного СО2 в настоящее время примерно на 40% выше, чем в доин-дустриальную эпоху, варьируя по регионам. Рост деревьев под влиянием возросшего уровня СО2 обычно ведёт к увеличению соотношения угле-род/азот (C/N) вследствие снижения содержания азота в листьях и увеличения сопутствующих карбогидратов и фенолов. Эти изменения могут вызывать сдвиги в характере повреждения лесного полога и разложении органического вещества [13].

В последние годы, в связи с проблемой выброса в атмосферу большого количества парниковых газов (углекислый газ, метан и др.), лесные и другие природные экосистемы стали рассматриваться в новом для них аспекте. Сохранение и разведение лесов стало особенно важным как способ связывания (депонирования) атмосферного углерода, который позволяет хотя бы отчасти сбалансировать мощные выбросы углекислого газа в атмосферу.

Ряд учёных при оценке объёмов депонирования углерода лесными экосистемами лесостепного района и района степей ЕЧР [12, 14–23] используют методику, основанную на определении количества поглощаемого СО2 и выделяемого О2 при образовании единицы (1 т) сухого органического вещества (годичного прироста древесины) в процессе фотосинтеза. Установленные по уравнению фотосинтеза величины поглощения СО2 (1,823 т на 1 т сухой древесины) и выделения О2 (1,393 т на 1 т сухой древесины) являются конверсионными коэффициентами для определения этих показателей в целом для конкретных насаждений по текущему приросту древесины, выраженному в весовых единицах абсолютно сухого вещества. В процессе исследований были получены усреднённые показатели содержания углерода в фитоценозе: на древостой приходится 88%, в хвое и листьях содержится 5%, в сухостое и валежнике – 6%, в подросте, подлеске, живом напочвенном покрове – 1% [14]. В целом исходными показателями для количественной оценки экологических функций, включая кислородопродукционную и углерододепонирующую, а также энергии, аккумулированной в первичной продукции лесных экосистем, являются элементы их биологической продуктивности, выраженные в весовых единицах абсолютно сухого вещества [12, 14–21, 24–28].

В условиях лесостепи величина почвенного дыхания, играющего важную роль в углеродном цикле, колеблется от 1,5 до 5 т СО2/га/год. В целом годовой поток СО2 из почв России варьирует от 0,5 т СО2/га/год в тундре и северной тайге до 9,4 т СО2/га/год на чернозёмах лесостепного района и района степей ЕЧР [29–31]. Большая часть СО2, выделяющегося при разложении подстилки, поступает в фитоценотическую толщу атмосферы, а меньшая может диффундировать в почву. При этом углекислота, диффундирующая в приземную толщу атмосферы, поглощается кронами древостоя в процессе фотосинтеза. Годичная продуктивность древостоев в лесных экосистемах прямо пропорциональна поглощению СО2 [27].

По данным Л.Л. Голубятникова с соавт. [32], степные экосистемы на территории России являются резервуарами стока атмосферного углерода, средняя интенсивность которого составляет 231±202 г СО2/га/год. Чистая первичная продукция в них изменяется от 813±99 г СО2/га/год в зоне луговых степей до 328±44 г СО2/га/год в опустыненных степях. Среднее значение микробного дыхания в степных почвах составляет 478±95 г СО2/га/год, а общая эмиссия СО2, связанная с пожарами, может быть оценена в 30– 40 Мт С ежегодно. В целом естественные степные экосистемы России ежегодно депонируют

111±97 Мт С, что составляет около 20% современного стока углерода в лесные экосистемы России, который оценивается в 530–595 Мт С/ год [33].

Изменение климата оказывает существенное влияние на скорость разложения органического вещества в почве, что приводит к повышению уровня эмиссии углекислого газа. Оказалось, что для естественных ценозов эмиссия СО2 почвой в течение вегетационного периода составляет 53–83% годовой [29].

Согласно расчётам, депонирование углерода приспевающими насаждениями колеблется от 0,1 т С/га/год у хвойных пород и 0,25 т С/га/ год у твёрдолиственных до 0,65 т С/га/год у мягколиственных. Более точные данные могут быть получены только на основе системного подхода к лесному фитоценозу. На данный момент пока с недостаточной точностью определены запасы углерода в лесной подстилке, валежнике, сухостое и остатках корней, которые, в свою очередь, служат источником «дыхания» грибов, создающих значительную массу вторичной органотрофной продукции в лесах [3].

Эффективность углерододепонирующей и кислородопродуцирующей функций древостоев находится в прямой зависимости от их продуктивности [20–22]. При этом полученные учёными данные свидетельствуют, что наиболее интенсивный текущий прирост древесины в порослевых дубравах ЕЧР отмечается в возрасте 15–25 лет, в семенных – в 30–50 лет [15, 17–19, 34].

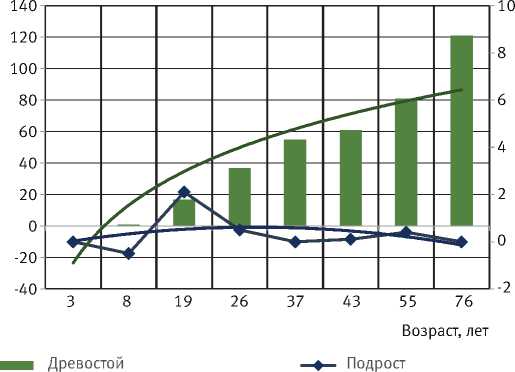

В.И. Тереховым [21] для дубрав Курской обл. установлено, что увеличение запаса стволовой древесины в порослевых и семенных древостоях происходит различными темпами. Байрачная дубрава семенного происхождения до 120 лет имеет высокую энергию роста и отличается лучшим санитарным состоянием. За одинаковый промежуток времени дубравы семенного происхождения депонируют значительно большее количество углерода по сравнению с порослевыми. Превышение стока углекислого газа над его эмиссией отмечается с момента смыкания молодняков до возраста количественной спелости древостоев. В порослевой дубраве этот период находится

Запас углерода подроста, т/га

Логарифмическая (Древостой) Полиномиальная (Подрост)

Рис. 4. Запас углерода в фитомассе семенных байрачных дубрав Курской обл. [21]

в промежутке от 5 до 70 лет, в семенной – от 20 до 105 лет. На рис. 4 приведена динамика накопления углерода древостоем и подлеском байрачных дубрав семенного происхождения. При этом запас углерода древостоя увеличивается с 0,72 т/ га в 3 года до 122,5 т/га в 76 лет, а запас углерода подлеска максимален в 19 лет (1,37 т/га), снижаясь до 0,02 т/га в 78 лет [21].

В ходе исследований В.И. Тереховым [21] выявлено, что семенная байрачная дубрава поглощает углекислый газ в 2 раза дольше по сравнению с порослевой, которая уже с 70 лет имеет отрицательный баланс СО2 и становится источником его поступления в атмосферу. Суммарная масса кислорода, выделенного древостоем семенной байрачной дубравы, к 105-летнему возрасту в 1,44 раза больше (490 т/га) по сравнению с порослевой (340 т/га). Наиболее интенсивное его выделение в порослевой дубраве (2,82 т/га/год) приходится на возрастной период с 43 до 55 лет, а в семенной (6,83 т/га/год) – с 19 до 26 лет [21].

По данным учёта земель лесного фонда, площадь байрачных дубрав Курской обл. составляет 115,1 тыс. га и практически поровну распределяется между семенными (57,5 тыс. га) и порослевыми (57,6 тыс. га). Семенные дубравы представлены преимущественно древостоями 26-37-летнего возраста, большая часть порослевых дубрав имеет возраст 65 лет и более. В силу различий в интенсивности прироста фитомассы, нетто-сток углекислого газа (разница между поглощением и выделением СО2 в атмосферу) в биогеоценозах семенных байрач-ных дубрав лесостепного района Курской обл. составляет ежегодно 218,5 тыс. т, а порослевых дубрав – 144,0 тыс. т. Семенные дубравы области ежегодно выделяют в атмосферу 287,5 тыс. т кислорода, порослевые – 126,2 тыс. т. Следовательно, замена порослевых байрачных дубрав семенными оправдывает себя не только с точки зрения повышения их продуктивности, улучшения товарной структуры и санитарного состояния, но и позволяет более эффективно использовать экологические функции байрачных лесов, в том числе депонирование углерода и выделение кислорода. Расчёты показывают, что в Курской обл. замена порослевых дубрав семенными позволит улучшить баланс углекислого газа в 1,5 раза и повысить выделение кислорода в 1,8 раза [21].

Учитывая современное преобладание в ЕЧР площадей порослевых дубрав над семенными и продолжающийся процесс их деградации, считаем необходимым принять срочные меры по разработке рекомендаций, включающих конкретные способы и приёмы, а также их практическому применению с целью перевода порослевых насаждений в семенные, что, безусловно, окажет положительное влияние и на цикл углерода в данных экосистемах.

За последние несколько сотен лет количество углерода в наземных экосистемах уменьшилось, причём главными причинами являются рубка лесов и лесные пожары. Наибольшие изменения структуры экосистем и количества углерода связаны, главным образом, с уничтожением в ХIХ в. естественных первичных лесов, вместо которых появились возделываемые земли и вторичные леса, обладающие меньшей продуктивностью биомассы. Глобальное уменьшение биомассы (по углероду) лесных насаждений за последние 200 лет составило около 20%, т. е. весьма значительную долю атмосферного резервуара углерода. Известно, что величина биомассы экосистемы зависит не столько от продуктивности, сколько от продолжительности жизни организмов и экосистемы. Большая биомасса характерна для лесных экосистем тропических лесов – 800–1 000 т/га, в лесах умеренной зоны она составляет 300–400 т/ га, луговых травянистых сообществ – 3–5 т/га. Тенденция уменьшения биомассы сохраняется и в настоящее время. По разным оценкам, это уменьшение происходит со скоростью от 0,5x109 до 3,6х109 т С/год. Следует отметить возрастающие масштабы использования древесины в качестве топлива (на земном шаре на долю дров приходится около 60%). Потребление древесного топлива, рубку лесов, усиливающуюся минерализацию и эрозию почв можно считать дополнительными факторами, определяющими глобальную изменчивость резервуаров углерода [35, 36].

Ежегодный сток С в экосистемы России [3, 30, 35, 37] составляет около 4,4 Гт С/год (10% глобального стока в наземные экосистемы); микробное дыхание – 2,8 Гт С/год; непочвенная эмиссия (лесные пожары, дыхание животных, разложение древесного детрита, продукция аграрного сектора, добыча торфа, известкование почв) – 0,8 Гт С/год. Эти показатели можно представить в виде уравнения 4,4 – (2,8+0,8) = 0,8 Гт С/год. Величина, равная 0,8 Гт С/год, составляет количество углерода долговременного хранения в почве, а также в первичной продукции, в том числе в древесной фитомассе [37]. Физиологи установили, что каждый килограмм хлорофилла в ассимиляционном аппарате обеспечивает связывание около 145 кг атмосферного углерода NРР (в чистой первичной продукции) за вегетационный период. Средняя величина эмиссии углерода лесными почвами Центральной России – около 2–3 т С/га. Отсюда следует, что растительный покров, способный компенсировать почвенную эмиссию углерода, должен иметь величину хлорофилльного индекса (ХИ) не менее 13–20 кг. В настоящее время среднее по территории России значение ХИ составляет 22 кг/га, в том числе в лесостепи – 15 кг/га, что пока обеспечивает определённую стабильность процесса длительного хранения углерода [36].

Лесные ландшафты обладают природными механизмами относительно быстрого депонирования атмосферного углерода и имеют первостепенное значение в глобальном цикле углерода. Лесостепные ландшафты, вследствие небольшой лесистости (не более 10–11%) и значительно меньшей по сравнению с лесной зоной площади, по общему депонированию углерода занимают более скромное место. Для лесостепной и степной зон более целесообразным и перспективным является осуществление мероприятий, направленных на создание целевых лесных (энергетических) плантаций, и доведение показателя лесистости до оптимального (20–25%) с целью более полного использования имеющегося высокого углерододепонирующего потенциала лесных экосистем.

В настоящее время складывается критическая экологическая ситуация: в континентальной части биосферы содержание органического углерода не увеличивается, а уменьшается, причём его эмиссия в атмосферу по порядку величин приближается к выбросам от сжигаемого ископаемого топлива. В ряде регионов лесостепного района и района степей ЕЧР неумеренная эксплуатация в прошлом природных (в том числе и лесных) ресурсов, интенсивное антропогенное воздействие на биоту привели к нарушению био-ценотического процесса, изменению структуры лесных экосистем, в том числе дубрав, снижению их устойчивости, а в ряде случаев к деградации и утрате экологических функций (водоохранных, водорегулирующих, почвозащитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и т.д.). В связи с ухудшающейся экологической ситуацией в ЕЧР и происходящими климатическими изменениями, средообразующие функции леса выходят на передний план и становятся приоритетными по сравнению с ресурсно-сырьевыми [17, 18, 38, 39].

Оценка эколого-экономической продуктивности модальных искусственных дубрав II класса бонитета, произрастающих в условиях Льговского лесничества Курской обл., показала, что за 80 лет 1 га такого леса депонирует из атмосферы 371 т СО2, выделит 284 т О2 и 9,63 т биологически активных веществ, задержит 1 103 т пыли. При этом стоимость древесного сырья 1 га такого участка леса к 80 годам составит 41 500 руб. (2004 г.), а только одна выполненная им за это время кислородно-углеродная функция оценивается в 140 504 руб., что экономически подтверждает приоритетность экологических функций перед сырьевыми [17].

Изучением первичной продуктивности и углерододепонирующей функции лесов пяти регионов Центральной степи ЕЧР занимался проф. В.И. Таранков [14]. По его данным, при общей площади – 16 710 тыс. га, лесной площади – 1 618 тыс. га, средней лесистости – 8,9% и общем запасе древесины – 216,6 млн м3 запас углерода в фитомассе лесных экосистем всех исследуемых регионов составляет 75 млн т, годичное депонирование углерода – 2,32 млн т при объёме почвенного резервуара углерода – 198,8 млн т.

Накопление запаса древесины (фитомассы) и, как следствие, углерода в условиях лесостепного района и района степей ЕЧР существенно зависит от происхождения, типа леса, экотипа и состояния дубрав [12, 15, 21, 28, 40].

Исследованиями Н.В. Караванской [15] установлено, что в возрасте 85–90 лет максимальный запас углерода депонируется в дубняке пойменном (162,2 т С/га), минимальный – в дубняке суборевом травяном (95 т С/га). Максимум накопления углерода в живом напочвенном покрове совпадает с периодом максимального накопления углерода в древостое 80–100 лет. В изучаемых дубовых экосистемах Правобережной порослевой дубравы (Воронежская обл.) Н.В. Караванской [15] отмечен положительный баланс углерода – годовой сток превышает его эмиссию в атмосферу: в дубраве осоко-снытье-вой – 1,6–3,9 т С/га/год; в дубняке суборевом травяном – 0,1–0,7 т С/га/год; в дубраве снытье-во-осоковой – 0,6–1,7 т С/га/год; в дубняке пойменном – 4,4–4,6 т С/га/год.

При оценке углерододепонирующей функции лесных насаждений необходимо учитывать эмиссию СО2 в атмосферу за счёт почвенного дыхания, которое в условиях лесостепи и степи ЕЧР может варьировать в широких пределах

(особенно в связи с различными нарушениями лесных экосистем). Продуктивность лесов в значительной мере обусловливается и углекислым газом, выделяющимся из почвы. Почвенная углекислота обеспечивает потребности лесных растений в процессе фотосинтеза. Средняя величина почвенного дыхания здесь составляет 3,0–4,0 т СО2/га/год [29].

По данным А.И. Шишкина [28], в Воронцовском лесничестве Воронежской обл. (Шипов лес, район степей ЕЧР) запас углерода в фитомассе модальных дубрав больше, чем в Воронежском государственном биосферном заповеднике (ВГБЗ, лесостепной район ЕЧР) и в возрасте 90 лет составляет: в свежих дубравах (ТЛУ D2) – 109,18 т С/га, в сухих (ТЛУ D1) – 101,75 т С/га; в ВГБЗ запас углерода в свежих судубравах (ТЛУ С2D) – 106,26 т С/га. Наибольшее текущее годичное депонирование углерода происходит по достижении ими 60 лет. В свежих дубравах оно насчитывает 1,72 т С/га/год, в сухих – 1,54 т С/га/год, в свежей судубраве ВГБЗ – 1,66 т С/га/год. Доля запаса углерода в почвах экотопов в Шиповом лесу значительно выше, чем в Усманском бору (ВГБЗ): в свежих дубравах Шипова леса она составляет 65,5% (259,56 т С/га), в сухих – 47,1% (111,89 т С/га).

Влияние лесохозяйственных мероприятий и других антропогенных факторов на углеродный цикл

В лесостепном районе и районе степей ЕЧР лесные экосистемы естественного и искусственного происхождения пока еще способны осуществлять экологические и защитные функции. Эти леса (включая и систему защитных полос) являются местом стока углекислого газа из атмосферы и накопления углерода в фитомассе, почвенном гумусе; обеспечивают защиту почв от эрозии, а знаменитые российские чернозёмы – это резервуары длительного хранения углерода [29]. Однако в результате интенсивных антропогенных воздействий (нерегулируемые рубки леса, техногенное загрязнение окружающей среды, рекреация) лесные экосистемы ЕЧР постоянно испытывают нагрузки, нередко превышающие допустимые значения, при которых происходят необратимые процессы деградации ценных в экологическом и социально-экономическом отношениях сообществ основных лесообразующих пород – дуба черешчатого и других древесных пород естественного и искусственного происхождения. При этом во многих случаях антропогенный фактор является ведущим и оказывает отрицательное влияние на лесные, в том числе дубравные, экосистемы. В результате лесохозяйственной деятельности в виде заготовки древесины в спелых и перестойных древостоях и санитарных рубок, после пожаров, в очагах повреждений древостоев насекомыми и болезнями занятые лесными насаждениями земли переходят в категорию не занятых и на какой-то период становятся источником углерода, как за счёт активно протекающих процессов окисления отмершей древесины, опада, отпада, уничтоженной подстилки, так и почвенного дыхания.

По данным М.А. Цветкова [6], за последние 200 лет лесистость пяти регионов Центрально-Черноземного района (ЦЧР) уменьшилась в 2,4 раза (с 21 до 8,9%) и в настоящее время здесь преобладают малолесные регионы: Белгородская обл. – 8,5%, Воронежская – 8,3, Липецкая – 8,3, Курская – 8,2, Тамбовская – 10,6% [40]. Анализ динамики занятых лесной растительностью земель 9-ти субъектов Российской Федерации, расположенных в Центральной лесостепи (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Орловская, Рязанская, Пензенская и Тульская области), свидетельствует об уменьшении за 1973–2017 гг. площади дубрав на 19,4%, при этом площадь мягколиственных и прочих пород увеличилась на 47,2%, что подтверждает процессы деградации дубовых лесов, протекающие на землях лесного фонда ЕЧР, особенно в Орловской, Рязанской, Пензенской и Тульской областях [40, 41].

В результате рубки лесов, прежде всего в первой половине XX в., на землях лесного фонда ЕЧР произошли значительные негативные структурные изменения: у хвойных (сосновых)

насаждений сократилась доля естественных древостоев, на смену которым пришли менее устойчивые искусственные; у дубрав в результате длительного использования высокопродуктивные дубовые насаждения естественного семенного происхождения уступили место менее продуктивным и устойчивым порослевым насаждениям – в настоящее время преобладают порослевые дубовые древостои не выше III класса бонитета, 3–5-й генерации; возобновление леса осуществляется путём создания лесных культур, успех которого лимитируется климатическими, биотическими и экономическими факторами [38–41].

На углеродный бюджет существенное влияние оказывают лесные пожары, рубки леса, вредные насекомые и болезни, а также промышленные загрязнения [3, 26, 35, 42–47]. Суммарные эмиссии углерода от пожаров в бореальных лесах России оцениваются от 35,0 до 93,0 Мт С/год, что эквивалентно выбросу в атмосферу от 128,0 до 340,0 Мт СО2/год. До начала 1990-х гг. в России заготавливали до 420 млн3 древесины, из которых вывозили 360 млн3 и оставляли на лесосеках 60 млн м3. Общее количество углерода в фитомассе вырубаемых насаждений составляло около 165–170 Мт СО2/год [35, 48].

Остающиеся после проведения рубок в лесу порубочные остатки, по мнению ряда исследователей [48, 49], могут реально изменить баланс стока углерода экосистемой при её деградации, сопровождающейся процессом гетеротрофного дыхания (за счёт микроорганизмов, разлагающих растительные остатки, а также экссудата корней, осуществляющих гумификацию органического вещества).

Л.В. Стёпочкин [19], изучавший влияние лесохозяйственных мероприятий на цикл углерода в искусственных дубравах лесостепного района ЕЧР (Орловская обл.), установил, что при отсутствии уборки крупного древесного детрита лесная экосистема достигает близких к предельным запасов в 80 лет, а со 120-летнего возраста его накопление с приростом равно потерям при минерализации детрита. При периодической уборке древесины фитомасса и мортмасса выступают в качестве пулов, непрерывно накапливающих энергию. Количественной углеродной спелости культуры дуба достигают в 60 лет, текущее депонирование углерода в этот период составляет около 1,2 т С/га/год в фитомассе и 0,2–0,6 т С/га/год в детрите. При отсутствии мероприятий по уборке захламлённости возможно накопление запасов углерода, близких к потенциально достижимым (при модальной полноте) уже к 80-летнему возрасту – около 125,0 т С/га. В культурах дуба крупный древесный детрит может выступать в качестве существенного углеродного пула и в 70-летнем возрасте достигать 50% запаса углерода фитомассы. При регулярном проведении такого лесохозяйственного мероприятия, как уборка захламлённости, в искусственных дубравах, произрастающих в наиболее продуктивном типе леса дубняк снытьевый (ТЛУ D2), к 100-летнему возрасту почва недополучает около 4,7 т С/га [19].

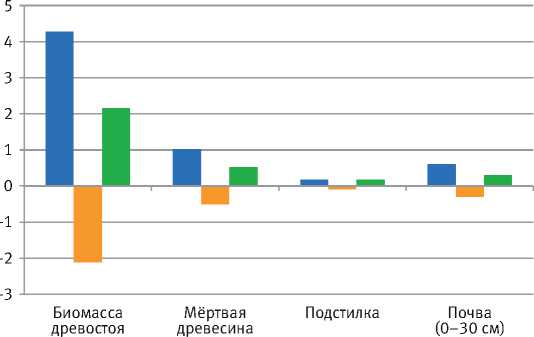

С целью изучения влияния лесохозяйственных мероприятий и других факторов на цикл углерода в лесных экосистемах лесостепи и степи, используя методику «Региональной оценки бюджета углерода лесов» [50], А.Л. Мусиевский с со-авт. [51] выполнили оценку запаса и баланса углерода для земель лесного фонда 11-ти субъектов Российской Федерации (рис. 5), расположенных

м Поглощение а Потери м Баланс

Рис. 5. Поглощение, суммарные потери и баланс углерода в управляемых лесах 11-ти субъектов РФ лесостепного района и района степей ЕЧР [51]

в лесостепном районе и районе степей ЕЧР – Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей. Расчёты показали, что наибольший запас углерода приходится на занятые лесными насаждениями земли лесного фонда Пензенской (22,9%), Самарской (12,8%) и Саратовской (12,5%) областей при общем запасе углерода лесопокрытых земель – 535,776 млн т С. При этом ежегодно лесными экосистемами изучаемых субъектов ЕЧР поглощается в среднем 6,1 млн т С/год.

Наибольшая абсорбция наблюдается у преобладающих на землях лесного фонда твёрдолиственных пород – около 2,3 млн т С/год, что составляет 37,2% общего объёма поглощения, в том числе наиболее распространёнными дубравами порослевого происхождения – 1,3 млн т С/год (21,2%), семенного – 0,52 млн т С/год (8,5%) [51]. Другие твёрдолиственные породы поглощают 0,46 млн т С/год (7,5%). На втором месте по объёму поглощения углерода находятся мягколиственные породы – 1,9 млн т С/ год (31,7% общего поглощения), среди которых наибольшая величина абсорбции приходится на прочие породы – 0,65 млн т С/год (10,7%). Насаждения осины и берёзы поглощают практически равное количество С – 0,641 млн т С/ год (10,5%) и 0,642 млн т С/год (10,4%) соответственно. Несколько меньше величина абсорбции у хвойных древостоев – 1,86 млн т С/год (30,4% общего объема поглощения), в том числе на долю сосны приходится 1,79 млн т С/год (29,3%), ели – 0,57 млн т С/год (0,9%), лиственницы – 0,08 млн т С/год (0,13%).

Распределение запаса углерода по пулам оказалось неравномерным: наибольшее его количество сосредоточено в пуле почвы – 45,5% (243,874 млн т С), наименьшее – в подстилке у хвойных (1,4%) и мягколиственных (1,5%) древостоев. Не занятые лесными насаждениями земли содержат 18,0 млн т С. Здесь наибольшее количество углерода приходится на пустыри, прогалины – 30,3% и несомкнувшиеся лесные культуры – 29,8%, наименьшее – на лесные питомники и плантации (2,4%) и естественные редины (0,9%). Основные запасы углерода нелесных земель сосредоточены в болотах – 51,5%. В ходе исследований было установлено, что на долю лесных пожаров и прочих причин гибели лесных насаждений за 2007–2015 гг. пришлось 86,9% общих ежегодных потерь углерода лесными экосистемами, лесозащитных мероприятий (санитарные рубки) – 9,5%, рубок ухода – 3,6%. И только мероприятия по искусственному лесовосстановлению с учётом их небольших объёмов обеспечивают ежегодное накопление запаса углерода в лесных экосистемах на 0,5% [51, 52].

В рассматриваемых 11-ти субъектах Российской Федерации, входящих в состав лесостепного района и района степей ЕЧР, на землях лесного фонда преобладают дубовые насаждения порослевого происхождения – менее продуктивные, устойчивые и долговечные по сравнению с семенными. И, по мнению ряда учёных [14, 19, 45, 52], рубка дубового древостоя семенного происхождения и соответствующая потеря лесной экосистемой углерода не могут быть компенсированы в короткие сроки вновь создаваемыми лесными культурами дуба черешчатого. Поэтому с позиции ведения лесного хозяйства на «углерод» в лесостепном районе и районе степей ЕЧР целесообразней сохранять существующие семенные дубравы, а порослевые постепенно трансформировать в семенные.

Основными мероприятиями, направленными на увеличение продуктивности и углерододепонирующей способности лесных земель изучаемых территорий, должны стать: эффективное восстановление на землях лесного фонда одной из главных лесообразующих пород – дуба черешчатого семенного происхождения; перевод лесоводственно-селекционными методами порослевых дубрав в семенные; реконструкция перестойных насаждений и малоценных молод-няков, чьи защитные и санитарно-гигиенические функции стали снижаться или не отвечают целевому назначению лесов; улучшение структуры и состава существующих лесов путём проведения прореживаний и проходных рубок ухода за лесными насаждениями интенсивностью не более 20%; повышение эффективности мероприятий по охране и защите лесов; разведение дубовых лесов на маргинальных и не пригодных для сельскохозяйственного использования землях.

Выводы

-

1. Климат лесостепи более благоприятен для произрастания основных лесообразующих пород (дуб черешчатый и сосна обыкновенная) по сравнению с районом степей. Однако и здесь коэффициент увлажнения меньше 1,1, а в сочетании с возрастающей вероятностью полузасуш-ливых и засушливых лет (30–55%) происходящие климатические изменения ведут к постепенному исчезновению лесов на элювиальных формах рельефа и преобладанию лугово-степной растительности.

-

2. Климат степи, характеризующийся большей засушливостью и меньшим количеством годовых осадков (на 40%), в сочетании с частыми засухами, суховеями и пыльными бурями, способствует интразональному распространению естественных лесов по пониженным элементам рельефа, балкам (байрачные леса), в поймах рек (пойменные леса), в микропонижениях (степные колки).

-

3. Потепление климата на 2–4 °С к 2050 г. при недостатке осадков неблагоприятно скажется на дубовых насаждениях лесостепного района и района степей ЕЧР, что подтверждается выявленными закономерностями влияния повышения температуры воздуха на уменьшение радиального прироста дуба черешчатого и, как следствие, на снижение углерододепонирущих функций дубравных экосистем.

-

4. По экспертным оценкам, в России в результате непочвенной эмиссии (лесные пожары, дыхание животных, разложение древесного детрита, продукция аграрного сектора, добыча торфа, известкование почв) в атмосферу поступает около 0,8 Гт С/год. Основной сток углерода обеспечивают лесные экосистемы. Поэтому сохранение и разведение лесов, особенно в малолесных лесостепном районе и районе степей ЕЧР, следует рассматривать как способ увеличения

-

5. Особенности накопления углерода существенно зависят от происхождения и типа леса. Максимальный запас углерода в насаждениях лесостепного района ЕЧР в возрасте 85–90 лет депонирован в дубняке пойменном (162,2 т С/га), минимальный – в дубняке суборевом травяном (95 т С/га).

-

6. Семенная байрачная дубрава, произрастающая в лесостепном районе ЕЧР (Курская обл.), поглощает углекислый газ значительно более длительный период (в 2 раза) по сравнению с порослевой, которая уже с 70 лет становится источником поступления углекислого газа в атмосферу.

-

7. При регулярной уборке захламлённости в искусственных дубравах лесостепного района ЕЧР, произрастающих в наиболее продуктивном типе леса дубняк снытьевый (ТЛУ D2), к 100-летнему возрасту почва недополучает около 4,7 т С/га.

-

8. Наибольшая доля общих ежегодных потерь углерода лесными экосистемами в лесостепном районе и районе степей ЕЧР в первые десятилетия ХХI в. приходилась на лесные пожары и прочие причины гибели лесов – 86,9%, на лесозащитные мероприятия (санитарные рубки) – 9,5%, на рубки ухода – 3,6%.

-

9. Интенсивность рубок ухода за лесом и объём удалённых порубочных остатков и детрита существенно влияют на баланс углерода в лесной экосистеме и, если экономически они не оправданны, то, по крайней мере, проходные рубки в семенных дубравах проводить не следует.

-

10. При рубке семенного дубового древостоя потеря углерода не может быть компенсирована в короткие сроки вновь создаваемыми лесными культурами. С позиции ведения хозяйства на «углерод» в защитных лесах лесостепного района и района степей ЕЧР целесообразнее сохранять существующие семенные дубравы, а порослевые лесоводственными способами постепенно трансформировать в семенные.

депонирования атмосферного углерода, позволяющий хотя бы отчасти сбалансировать мощные выбросы углекислого газа в атмосферу.