Влияние различных фитомелиорантов на плодородие агрогенных почв Приморья

Автор: Пуртова Л.Н., Щапова Л.Н., Емельянов А.Н., Босенко В.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 10, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследо-ваний влияния различных фитомелиорантов (люцерна изменчивая, кострец безостый, ти-мофеевка, клевер луговой) и их травосмесей (тимофеевка+клевер, кострец+люцерна) на физико-химические свойства, показатели гу-мусного состояния и микрофлору агрогенных почв Приморского края. Установлено, что для почв в условиях фитомелиоративного опыта свойственна кислая (рНв) и среднекислая (рНс) реакции среды, значительные показатели гидролитической кислотности, очень низкое содержание подвижных форм фосфора и зна-чительная вариабельность в содержании об-менного калия (от значительных до низких). Это обуславливает необходимость примене-ния фосфорных, а при недостатке калия, на вариантах с посевами костреца, клевера, ти-мофеевка+клевер, - калийных удобрений. При-менение фитомелиорантов оказывает пози-тивное влияние на гумусное состояние почв. Увеличивается содержание и запасы гумуса. Гумусообразование в основном протекает по гуматно-фульватному типу. На вариантах с посевами тимофеевка и травосмеси тимофе-евка+клевер, с наибольшим количеством ам-монифицирующих бактерий, установлено воз-растание соотношения СГК/СФК, степени гу-мификации органического вещества. Пози-тивно влияют фитомелиоранты на микро-флору агрогенных почв. Возрастает биоген-ность почв и увеличивается содержание оли-гонитрофилов в составе микрофлоры почв (люцерна, клевер, кострец), что указывает на активно развитый процесс круговорота азо-та. На этих вариантах установлен и более высокий уровень каталазной активности почв. Низкие показатели соотношения грибов и ак- тиномицетов в горизонте РU с посевами фи-томелиорантов свидетельствовали о повы-шении уровня их окультуренности. Исходя из изменения параметров гумусного состояния и микрофлоры почв, наиболее эффективными фитомелиорантами, позитивно влияющими на плодородие агрогенных почв, являются по-севы бобовых трав (люцерна, клевер) и их травосмесей (кострец+люцерна, тимофеев-ка+клевер).

Фитомелиорация, физи-ко-химические показатели почв, гумус, ката-лазная активность, гумусное состояние, мик-рофлора почв

Короткий адрес: https://sciup.org/140224135

IDR: 140224135 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Влияние различных фитомелиорантов на плодородие агрогенных почв Приморья

Введение . Оценка и прогнозирование гумусного состояния почв сельскохозяйственного назначения в настоящее время является важной научной и практической задачей, от результатов решения которой зависит почвенное плодородие, эффективность применения удобрений, а также величина и качество урожая сельскохозяйственных культур. Вследствие явного дефицита органических удобрений проблема сохранения гумуса в почве за последние годы существенно обострилась. К одному из методов улучшения плодородия почв, в том числе и их гумусного состояния, при котором задействован природный потенциал растений, относится фитомелиорация. Фитомелиорация, наряду с агротехническими приемами обработки почвы, широко применяется в России и за рубежом [1–4]. Установлено положительное влияние многолетних трав с бобовыми культурами на структурноагрегатное состояние и снижение эрозионных процессов в черноземах степного Зауралья Республики Башкоростан, Северного Казахстана [2, 5]. Отмечается позитивное влияние фитомелиорации на плодородие серых лесных почв Предбайкалья. За четыре года возделывания фитомелиорантов (свербига восточная, козлятник восточный, горец) в почву вносится от 40 до 60 кг сухого органического вещества. При этом возрастает количество водопрочных структурных агрегатов [3].

В агроабраземах с посевами фитомелиорантов изучены основные закономерности в изменении показателей гумусового состояния, оптических параметров и микрофлоры почв [6, 7]. Таким образом, фитомелиорация эффективно используется для повышения плодородия довольно широкого спектра почв. При этом следует обратить внимание на физико-химические свойства почв, параметры их гумусного состоя- ния, микрофлору почв как важнейшие показатели состояния их плодородия.

Цель работы . Оценить влияние различных фитомелиорантов на плодородие агрогенных почв Приморья.

Задачи исследований : определить изменения в физико-химических и агрохимических показателях в горизонте PU агротемногумусовых отбеленных почв под влиянием различных фитомелиорантов; оценить гумусное состояние почв; изучить микрофлору и каталазную активность почв.

Объекты и методы исследований . Объектом исследований явились агротемногумусовые отбеленные почвы. Названия почв приведены согласно современной классификации 2004 г. [8]. Агротемногумусовая отбеленная почва характеризовалась следующим морфологическим строением профиля: PU (25 cм) – ELnng (25– 40 cм) – BTg (40–65 см) – С (75–110 см). Исследования проводились на полях ПримНИИСХ в специально заложенном полевом опыте (пос.Тимирязевский, Уссурийский район, Приморский край) в течение 2015–2016 гг. по схеме: 1. Контроль. 2. Люцерна изменчивая. 3. Кострец безостый. 4. Тимофеевка. 5. Клевер луговой. 6. Тимофеевка+клевер. 7. Кострец+люцерна.

В работе применены аналитические, физикохимические и микробиологические методы исследований. Кислотность почв – актуальную (рНв) и обменную (рНс) – определяли потенциометрически. Содержание подвижных форм калия исследовали по методу Масловой, фосфора – по Кирсанову, гумуса – по бихроматной окисляемости методом Тюрина, обменных катионов Са2+, Mg2+,К+, Na+ – по методу Шоллен-бергера [9]. В работе использованы оценочные градации, предложенные [10,11]. Фракционногрупповой состав гумуса исследовали по Пономаревой-Плотниковой [12]. Показатели гумусного состояния почв оценивались по шкалам [13].

Каталазную активность почв исследовали газометрически, микрофлору – общепринятыми в почвенной микробиологии методами [14]. Статистическая обработка данных произведена с помощью программы Statistica.

Результаты и их обсуждение . Для горизонта PU агротемногумусовых отбеленных почв в условиях фитомелиоративного опыта, по данным рНв, характерна слабокислая реакция среды. Показатели обменной кислотности (рНс) варьируют от кислой до среднекислой. Более низкие показатели рНс (реакция среды кислая) по сравнению с контролем зафиксированы на вариантах 2 (люцерна), 3 (кострец), 4 (тимофеевка), 5 (клевер). Показатели рНс при изменении реакция среды на среднекислую возрастали до 5,26 на вариантах с посевами травосмесей: 6 (тимофеевка+клевер); 7 (кострец+люцерна) (табл.1). Значительные показатели гидролитической кислотности характерны для вариантов с посевами всех фитомелиорантов. Исключение составляет вариант 4 (тимофеевка).

Содержание подвижного фосфора в горизонте PU во всех исследуемых вариантах фитоме-лиоративного опыта в агротемногумусовых отбеленных почвах очень низкое. На наш взгляд, это связано с протеканием в исследуемых почвах процесса конкрециобразования и фиксированием фосфора в недоступные формы для питания растений. Содержание обменного калия изменяется от повышенных значений (контроль) до средних на вариантах с посевами трав люцерна (2), тимофеевка (4) и травосмеси кострец+люцерна (7), тогда как в посевах костреца (3), клевера (5), травосмеси тимофеев-ка+клевер (6) снижается до низких значений. Это в значительной мере обусловлено выносом калия надземной фитомассой. В составе почвенного поглощающего комплекса среди обменных катионов преобладали катионы кальция и магния.

Содержание и запасы гумуса, судя по оценочным градациям [13], низкие во всех вариантах опыта (табл. 2). Однако зафиксировано увеличение содержания гумуса в посевах бобовых трав на вариантах 2 (люцерна), 5 (клевер), 6 (тимофеевка + клевер). Это во многом связано с обогащением почв азотом в результате деятельности клубеньковых бактерий и активизацией процесса гумусонакопления.

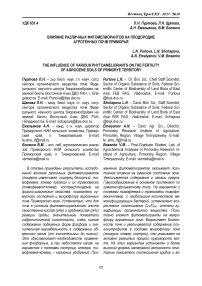

Таблица 1

Показатели физико-химических и агрохимических свойств агротемногумусовых отбеленных почв в горизонте PU в условиях фитомелиоративного опыта (M±m)

|

Вариант опыта |

рНв |

рНс |

Гидролитическая кислотность, м-экв/100 г почвы |

Р 2 О 5 , мг на 100 г почвы (по Кирсанову) |

К 2 О, мг на 100 г почвы (по Масловой) |

Поглощенные катионы по Шолленбергеру, м-экв 100г почвы |

|||

|

Са2+ |

Мg2+ |

K+ |

Na+ |

||||||

|

1.Контроль |

3,44 + 0,00 |

5,24 + 0,00 |

5,08 + 0,00 |

1,98 + 0,00 |

12,62 + 0,02 |

17,68 + 0,00 |

17,68 + 0,00 |

0,88 + 0,00 |

1,34 + 0,00 |

|

2. Люцерна |

6,27 + 0,02 |

4,99 + 0,01 |

5,57 + 0,18 |

2,02 + 0,21 |

8,32 + 0,00 |

19,76 + 0,00 |

12,48 + 0,60 |

0,44 + 0,00 |

3,35 + 0,38 |

|

3. Кострец |

5,79 + 0,05 |

4,73 + 0,05 |

5,81 + 0,07 |

2,20 + 0,08 |

6,20 + 0,58 |

21,21 + 0,24 |

10,72 + 0,21 |

0,44 + 0,00 |

3,02 + 0,20 |

|

4. Тимофеевка |

6,37 + 0,02 |

4,89 + 0,01 |

4,89 + 0,01 |

2,60 + 0,03 |

9,88 + 1,50 |

20,02 + 0,75 |

19,76 + 0,00 |

0,44 + 0,00 |

5,03 + 1,36 |

|

5. Клевер |

6,22 + 0,04 |

4,96 + 0,05 |

5,49 + 0,05 |

1,45 + 0,12 |

7,28 + 0,00 |

18,20 + 1,50 |

11,79 + 0,69 |

0,44 + 0,00 |

5,37 + 0,39 |

|

6. Тимофеевка+ клевер |

6,18 + 0,01 |

5,26 + 0,51 |

6,00 + 0,08 |

2,00 + 0,07 |

7,80 + 0,30 |

18,20 + 0,30 |

10,92 + 0,90 |

0,44 + 0,00 |

3,69 + 0,19 |

|

7. Кострец+люцерна |

5,89 + 0,07 |

5,26 + 0,51 |

5,57 + 0,18 |

2,31 + 0,07 |

9,36 + 0,60 |

20,28 + 0,30 |

10,92 + 1,50 |

0,44 + 0,00 |

4,03 + 0,39 |

Примечание: М – среднее значение; M±m – ошибка среднего.

пх£гн эпУэдитогопд)

Таблица 2

Изменение показателей гумусного состояния почв в условиях фитомелиоративного опыта в агротемногумусовых отбеленных почвах

|

Вариант опыта |

Горизонт мощность, см |

Гумус, % |

Запасы гумуса, т/га в слое 20см |

Доля гуминовых кислот |

1аФК |

С ГК /С ФК |

Степень гумификации |

||

|

свободных |

связанных с Са2+ |

прочно связанных с минеральной основой |

|||||||

|

% от суммы гуминовых кислот |

|||||||||

|

1.Контроль |

PU 20 |

3,45 |

88,3 |

47,1 |

1,0 |

51,9 |

3,3 |

0,81 |

28,9 |

|

2.Люцерна |

PU 20 |

3,71 |

89,0 |

56,4 |

1,3 |

42,3 |

2,1 |

0,73 |

24,7 |

|

3.Кострец |

PU 20 |

3,45 |

89,0 |

61,9 |

7,5 |

30,6 |

2,4 |

0,74 |

29,4 |

|

4.Тимофеевка |

PU 20 |

3,64 |

91,0 |

45,6 |

9,2 |

45,2 |

2,3 |

1,11 |

34,4 |

|

5.Клевер |

PU 20 |

3,65 |

92,0 |

47,6 |

2,4 |

50,0 |

2,3 |

0,90 |

20,8 |

|

6.Тимофеевка+ клевер |

PU 20 |

3,60 |

82,8 |

48,8 |

12,6 |

38,6 |

2,3 |

0,93 |

35,3 |

|

7.Кострец+ люцерна |

PU 20 |

3,53 |

89,7 |

44,3 |

11,8 |

43,9 |

2,0 |

1,19 |

40,0 |

Вестник КрасГАУ. 2017. №10

В составе гумуса среди гуминовых кислот преобладали прочно связанные с минеральной основой почв и свободные гуминовые кислоты. Доля прочносвязанных гуминовых кислот (ГК) достигала высоких значений, тогда как количество свободных ГК было средним. Только на вариантах с посевами костреца (3) по сравнению с контролем количество свободных ГК возросло до высоких значений. Содержание гуминовых кислот, связанных с Са2+на вариантах: 1 (контроль), 2 (люцерна), 3 (кострец), 4 (тимофеевка), 5 (клевер), – низкое. По сравнению с контролем зафиксировано возрастание доли гуминовых связанных с Са2+ на вариантах с посевами травосмесей: 6 (тимофеевка+клевер); 7 (кострец+люцерна), их количество с крайне низких изменилось до очень низких (с 1% на контроле от суммы ГК до 11,8 и 12,6 %).

Тип гумуса с посевами фитомелиорантов существенно изменялся от фульватного (люцерна, кострец) до гуматно-фульватного (контроль, клевер), фульватно-гуматного (тимофеевка, кострец+люцерна и тимофеевка+клевер).

Фульвокислотный гумус – менее ценный для почвенного плодородия, и изменить направленность биохимической деятельности микроорганизмов в сторону синтеза гуминовых кислот можно при использовании известкования почв. Нейтрализация кислых продуктов разложения органических остатков катионами кальция препятствует формированию агрессивных фульво-кислот и усиливает синтез гуминовых кислот [15].

На вариантах (4, 6, 7) с фульватно-гуматным и гуматно-фульватным типом гумусообразова-ния возросло количество аммонифицирующих микроорганизмов (табл. 3). Для этих вариантов зафиксирована также высокая и очень высокая степень гумификации органического вещества, что, на наш взгляд, связано также с небольшим количеством натрия в составе почвенного поглощающего комплекса, который способствует диспергации и разложению органического вещества. В посевах люцерны (2), костреца (3) и клевера (5) показатели степени гумификации возрастали по сравнению с контролем, достигая средних значений. Несмотря на преобладание в основном фульвокислот в составе гумуса, уровень содержания агрессивной фракции фульво-кислот (1а ФК) оставался низким во всех вариантах опыта, что явилось явно положительным моментом влияния фитомелиорантов на параметры гумусного состояния почв.

На вариантах 2, 5, 6, 7 отмечены более высокие показатели ферментативной (каталазной) активности почв (4,0; 3,8; 3,1; 3,25 О 2 см3/ г почвы за 1 мин), что, согласно градациям, разработанным Звягинцевым [14], соответствовало средней обогащенности почв каталазой и указывало на активную деятельность микрофлоры почв. На вариантах 3, 4 степень обогащенности каталазой пахотных горизонтов низкая (2,95; 2,70 О 2 см3/г почвы за 1 мин).

Это подтверждалось высокими показателями коэффициента минерализации органического вещества микрофлорой.

На вариантах с посевами фитомелиорантов, по сравнению с контролем, отмечено возрастание численности бактерий на КАА и актиноми-цетов, что указывало на усиление интенсивности процессов минерализации органического вещества и превращения органического азота в минеральные формы. Об интенсивности процесса фиксирования азота в агротемногумусо-вых отбеленных почвах в горизонте PU свидетельствовало высокое содержание олигонитрофилов. Резких колебаний в численности олиго-нитрофильных микроорганизмов по вариантам фитомелиоративного опыта не установлено. Возможно, на их развитии сказывается присутствие в составе ценоза других азотфиксирую-щих микроорганизмов (клубеньковых бактерий). На повышение окультуренности агротемногуму-совых отбеленных почв в посевах фитомелиорантов указывал и показатель соотношения грибов и актиномицетов [16], значения которого были более низкие по сравнению с контролем, что свидетельствовало о позитивном влиянии посевов трав на их плодородие.

Таблица 3

Численный и групповой состав микроорганизмов в условиях фитомелиоративного опыта в агротемногумусовых отбеленных почвах (тыс.КОЕ на 1 г почвы)

|

Вариант опыта |

Аммонификаторы (МПА) |

Грибы Чапека |

Бактерии, использующие минеральный азот (КАА) |

Актиноми-цеты (КАА) |

Олигонитрофилы (ЭШБИ) |

Коэффицент минерализации (КМ) |

Грибы/актином·10-2 |

|

1. Контроль |

5100 |

150 |

17900 |

35 |

25000 |

3,5 |

42,8 |

|

2. Люцерна |

6900 |

130 |

37500 |

400 |

29400 |

5,4 |

32,5 |

|

3. Кострец |

9300 |

125 |

22800 |

400 |

30600 |

2,4 |

31,2 |

|

4. Тимофеевка |

15500 |

100 |

59800 |

500 |

23400 |

3,8 |

20,0 |

|

5. Клевер |

7500 |

90 |

37800 |

350 |

30000 |

5,0 |

25,7 |

|

6. Тимофеевка + клевер |

9000 |

60 |

42400 |

300 |

23000 |

4,7 |

20,0 |

|

7. Кострец+ люцерна |

8050 |

125 |

27300 |

500 |

23200 |

3,4 |

25,0 |

Вестник КрасГАУ. 201 7. №10

Выводы

-

1. Для горизонта РU в условиях фитомелио-ративного опыта свойственна кислая (рНв) и среднекислая (рНс) реакции среды, значительные показатели гидролитической кислотности, очень низкое содержание подвижных форм фосфора и значительная вариабельность в содержании обменного калия. Низкое содержание подвижных форм фосфора обуславливает необходимость применения фосфорных удобрений. При недостатке калия (в вариантах кострец, клевер, тимофеевка+клевер) требуется внесение калийных удобрений.

-

2. Установлено позитивное влияние фитомелиорантов на накопление гумуса в горизонте РU агротемногумусовых отбеленных почв. Трансформация фракционного состава гумуса выражалась в возрастании до высоких значений доли прочно связанных с минеральной основой почв ГК во всех исследуемых вариантах опыта, а также свободных ГК, количество которых было средним.

-

3. Гумусообразование протекало в основном по гуматно-фульватному типу. На вариантах с посевами тимофеевки и травосмеси (тимофеев-ка+клевер), с наибольшим количество аммонифицирующих бактерий, установлено возрастание соотношения С ГК /С ФК и степени гумификации органического вещества, что явилось положительным моментом в улучшении гумусного состояния почв.

-

4. Фитомелиоранты оказывают позитивное влияние на микрофлору агротемногумусовых отбеленных почв. В составе микрофлоры содержание олигонитрофилов на вариантах с посевами трав (люцерна, клевер, кострец) превышало их количество на контроле, что свидетельствовало об активно развитых процессах круговорота азота. Присутствие значительного количества микроорганизмов, развивающихся на среде КАА, способствовало интенсивному развитию процессов минерализации свежего органического вещества. Более низкие показатели соотношения грибов и актиномицетов в горизонте РU с посевами фитомелиорантов по сравнению с контролем указывали на повышение уровня их окультуренности.

-

5. Исходя из изменения параметров гумусного состояния и микрофлоры почв, к наиболее эффективным фитомелиорантам, позитивно

влияющим на плодородие агротемногумусовых отбеленных почв, можно отнести посевы бобовых трав (люцерна, клевер) и их травосмеси (кострец+люцерна, тимофеевка+клевер).

Список литературы Влияние различных фитомелиорантов на плодородие агрогенных почв Приморья

- Новиков В.М. Влияние гороха и гречихи на плодородие почвы и продуктивность звена севооборота при различной основной об-работке почвы//Зернобобовые и крупяные культуры. -2012. -№ 2. -С. 72-76.

- Сагалбеков У.М., Сагалбеков Е.У., Кусанова М.Е. Агрофизические показатели черноземов обыкновенных под многолетними травами (Северный Казахстан)//Почвоведение. -2013. -№ 10. -С. 1234-1238.

- Хуснидинов Ш.К. Фитомелиорация серых лесных почв Предбайкалья//Современные проблемы науки и образования. -2007. -№ 6. -Ч. 2. -URL: www.Science.education.ru/.

- Balloi A., Roll E., Marasco R. . The role of microorganisms in bioremediation and phytomerediation of polluted and stressed soils//Agrоchimica. -2010. -Vol. 54. -№ 6. -P. 353-369.

- Суюндуков Я.Т., Хасанова Р.Ф. Сальманова Э.Ф. . Повышение устойчивости агроэкосистем степного Зауралья Республики Башкоростан приемами фитомелиорации//Изв. Самар. науч. центра РАН. -2012. -Т. 14. -№ 1. -С. 244-248.

- Пуртова Л.Н., Щапова Л.Н., Иншакова С.Н. . Влияние фитомелиорации на плодородие агроабраземов Приморья//Доклады РАСХН. -2013. -№ 6. -С. 50-52.

- Пуртова Л.Н., Щапова Л.Н., Емельянов А.Н. . Влияние фитомелиорации на гумусное состояние, микрофлору и агрофизические показатели агроабраземов Приморья//Аграрный вестник Урала. -2016. -№ 09(151). -С. 51-56.

- Классификация и диагностика почв России. -М.: Ойкумена, 2004. -341 с.

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. -М.: Изд-во МГУ, 1970. -487 с.

- Ознобихин В.И., Синельников Э.П. Характеристика основных почв Приморья и пути их рационального использования. -Уссурийск: Изд-во ПСХИ, 1985. -72 с.

- Костенков Н.М., Ознобихин В.И. Биологическая рекультивация пород угольных отвалов. -Владивосток: Дальнаука, 2007. -99 с.

- Орлов Д.С., Гришина. Л.А. Практикум по химии гумуса. -М.: Изд-во МГУ, 1981. -287 с.

- Орлов Д.С., Бирюкова О.Н., Розанова М.С. Дополнительные показатели гумусного состояния почв и их генетических горизонтов//Почвоведение. -2004. -№ 8. -С. 918-926.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии/под. общ. ред Д.Г. Звягинцева. -М.: Изд-во МГУ, 1991. -304 с.

- Туев Н.А. Микробиологические процессы гумусообразования. -М.: Агропромиздат, 1989. -239 с.

- Кукишева А.А. Влияние экологических факторов на микрофлору и ферментативную активность дерновоподзолистой почвы Томской области и чернозема выщелоченного Алтайского Приобья: автореф. дис. … канд. биол. наук. -Новосибирск, 2011. -20 с.