Влияние различных режимов освещения на репродуктивную активность и темпы физиологического развития потомства крыс

Автор: Айзиков Дмитрий Львович, Юнаш Виктория Дмитриевна, Лотош Татьяна Анатольевна, Матвеева Юлия Павловна, Виноградова Ирина Анатольевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4 (141), 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе исследовалось влияние различных режимов освещения на репродуктивную активность крыс и темпы физиологического развития потомства. Самки крыс в период беременности и их потомство находились в различных режимах освещения (стандартное, постоянное, естественное). Установлено, что нарушение стандартного чередования света и темноты в период беременности влияло на частоту возникновения беременностей и количество приплода. Световое загрязнение в перинатальном периоде онтогенеза приводило к нарушению скорости физиологического развития потомства и темпов полового созревания больше у самок, чем у самцов. Наиболее выраженные негативные последствия на развитие потомства наблюдались в условиях, при которых в постнатальном периоде особи развивались в условиях постоянного освещения. Воздействие естественного освещения Карелии осеннего сезона, характеризующегося пониженным уровнем освещенности, в анте- и постнатальный период онтогенеза приводило к нарушению темпов физиологического развития потомства крыс: отставание скорости появления первичного волосяного покрытия, отлипание ушных раковин и темпов полового созревания - по сравнению с аналогичными показателями в режиме стандартного чередующегося освещения.

Свет ночью, естественное освещение, световое загрязнение, онтогенез, половое созревание, темпы физиологического развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14750669

IDR: 14750669 | УДК: 612.4.018+577.345

Текст научной статьи Влияние различных режимов освещения на репродуктивную активность и темпы физиологического развития потомства крыс

В районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях (Республика Карелия) существует проблема нарушения циркадианных ритмов и светового загрязнения. В данных регионах наблюдается естественное изменение соотношения светлого и темного времени суток, что отражается на световом режиме проживающего на данной территории населения. Характеристики светового режима в значительной степени зависят от широты места проживания. Суточный ритм освещенности стабилен в течение года на экваторе и подвержен существенным сезонным изменениям на Севере: от полярной ночи зимой до полярного дня летом. Введение часовых поясов на территории России привело к тому, что на

большей части солнечное время перестало совпадать с социальным, что в последующем привело к изменению роли географических факторов на рост новообразований у женщин и мужчин и преобладанию влияния экономических факторов [5]. Известно, что свет в ночное время (световое загрязнение) вызывает нарушение функций циркадианной системы, что является фактором риска возникновения злокачественных новообразований, серьезных расстройств поведения и состояния здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания [1]. Установлено, что развитие детей в районах Крайнего Севера сопряжено с более частыми отклонениями от нормы и развитием соматических заболеваний [12].

Нарушение циркадианных ритмов, как независимый фактор окружающей среды, по всей видимости, также может влиять на способность к оплодотворению, вынашиванию потомства и скорость развития в раннем постнатальном онтогенезе [15]. При изучении комплексного регулирования процессов выработки гормонов эпифиза у млекопитающих установлена прямая связь между характером освещенности и процессом выработки мелатонина [19].

Цель данного исследования – изучение влияния различных световых режимов на самок крыс в период беременности и на динамику физиологического созревания потомства.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В эксперименте были использованы крысы линии Вистар. Животных содержали в стандартных клетках при температуре окружающего воздуха 22 ± 2 °C [11]. Все животные получали стандартный готовый лабораторный корм [4] и имели свободный доступ к отстоянной водопроводной воде. Работа выполнена с соблюдением международных принципов Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным, принципов гуманности, изложенных в директиве Европейского сообщества (86/609/ЕС), «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» [14].

Беременные самки крыс были рандомизиро-ванно (по весу) разделены на три группы и содержались до родов в различных световых режимах. Первая группа (n = 13) находилась при постоянном искусственном освещении (750 лк; LL). Вторая группа (n = 16) – в условиях естественного освещения (NL). В данном случае учитывались особенности светового режима Северо-Запада России (Петрозаводск расположен на 61°40' северной широты). В августе в период разведения продолжительность светового дня составила 15,5 часа; в сентябре в период още-нения – 11,75 часа; в октябре – 9,6 часа. Таким образом, происходило естественное постепенное уменьшение светового дня. Также освещенность в помещении менялась в течение суток

(на уровне клеток в утренние часы – 50–200 лк, днем – до 1000 лк в ясный день и 500 лк в пасмурный день, к вечеру – 150–500 лк). Третья группа (n = 20) содержалась при искусственно созданном стандартном фиксированном чередующемся режиме освещения (750 лк; 12 часов свет и 12 часов темнота, LD) и рассматривалась в качестве контроля.

Потомство от самок, находившихся во время беременности при естественном (NL) и постоянном (LL) режимах освещения, оставалось в тех же световых условиях, что и их матери при естественном (NL/NL) и постоянном освещении (LL/ LL) соответственно. После рождения потомство от самок группы LD было рандомизированно разделено на две подгруппы. Первая подгруппа была переведена в условия постоянного освещения (LD/LL), вторая – оставалась в условиях стандартного освещения (LD/LD) и считалась группой контроля.

В каждой группе фиксировали: количество щенков в помете, число мертворожденных щенков, случаи поедания самками детенышей. Ежедневно производился учет числа павших особей в помете. Кроме этого, определяли время отлипания ушных раковин, открытия глаз, появления первичного волосяного покрова и скорость полового созревания (опускание семенников у самцов и открытие влагалища у самок).

Для данных была применена описательная статистика: подсчитаны средние значения и стандартные ошибки среднего. В качестве непараметрического критерия использован критерий Вилкоксона – Манна – Уитни. Различия определены при 0,05 уровне значимости. Статистическую обработку полученных результатов проводили на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 5.5 и Microsoft Excel 2007 [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изменение нормального чередования света и темноты в нашем эксперименте оказывало достоверное влияние на количество беременностей, приплода и его жизнеспособность. Влияние фотопериодических экспозиций в конце беременности на лактацию и репродуктивную активность грызунов было показано в работах ряда авторов [15].

В режимах NL и LL по сравнению с контрольной группой (LD) отмечалось снижение частоты случаев беременности и ощенений, уменьшение количества щенков в пометах (см. таблицу). У крыс, содержащихся в LD-режиме, количество беременностей и ощенений составило 75 % от общего числа самок. В естественном освещении у 68 % самок крыс произошло оплодотворение и ощенение, а в режиме постоянного освещения – только у 61 % особей. Число беременностей в условиях постоянного

Показатели разведения крыс в различных режимах освещения

|

№ п/п |

Показатель |

Режимы освещения |

||

|

LD |

NL |

LL |

||

|

1 |

Количество самок (шт.) |

20 |

16 |

13 |

|

2 |

Количество ощенений (шт.), в скобках в процентах от числа самок, участвующих в разведении |

15 (75 %) |

11 (68 %) |

8 (61 %)* |

|

3 |

Гибель самок в разведении (шт.), в скобках в процентах от числа самок, участвующих в разведении |

0 |

1 (6,25 %)* |

1 (7,69 %)* |

|

4 |

Всего щенков (шт.) |

124 |

77 |

70 |

|

5 |

Гибель щенков (%) |

6,2 % |

23,3 %* |

15,7 %* |

|

6 |

Среднее количество щенков в помете (шт.) |

6,2 |

4,8* |

5,3 |

|

7 |

Количество беременностей на 1 самку |

0,75 |

0,68 |

0,61* |

Примечание. * р < 0,01 - изменения достоверны по сравнению с аналогичным показателем в LD-режиме (метод х2).

освещения было сопоставимо с аналогичным параметром в условиях естественного освещения Карелии в осенний период. Таким образом, количество беременностей на одну самку составило в режимах: LD - 0,75; NL - 0,68; lL - 0,61. Гибель самок при разведении и во время родов произошла в режимах NL и LL и составила 6,25 % и 7,69 % соответственно. Гибель самок при разведении и во время родов в режиме NL составила 6,25 %, в режиме LL - 7,69 %. Возможно, в нашем эксперименте наблюдалась материнская передача фотопериодической информации [16].

В естественном и постоянном режимах освещения смертность в период раннего постнатального развития была достоверно выше, чем в контрольной группе: в группе контроля - 6,2 %; в естественном освещении Карелии - 23,3 %; при постоянном освещении - 15,7 %. Таким образом, среднее количество щенков в помете составило: в режиме LD - 6,2; NL - 4,8; LL - 5,3.

Согласно эпидемиологическим исследованиям, в условиях Севера отмечается ухудшение биологических свойств материнского и детского организмов, что проявляется более высокой частотой осложненного течения беременности и родов у женщин, высокой заболеваемостью детского населения [10], [12], возможно, что одним из факторов риска является нарушение светового режима, что косвенно подтверждают наши экспериментальные исследования.

Соотношение самцов и самок в помете сохраняло общебиологическую закономерность: в каждом из световых режимов количество самцов преобладало над количеством самок.

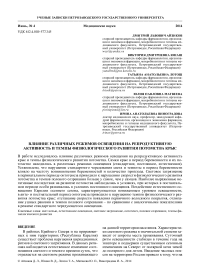

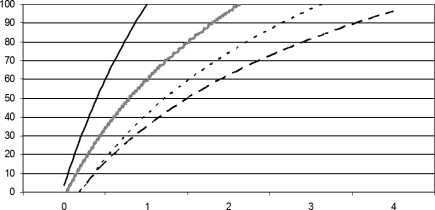

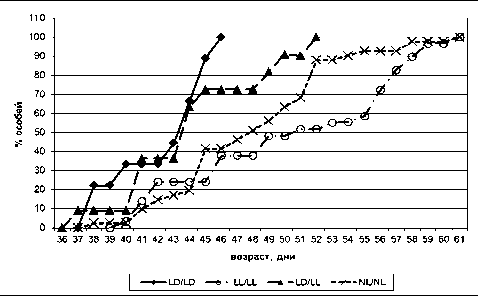

Скорость физиологического созревания потомства определяли по темпам отлипания ушной раковины, появления первичного волосяного покрова, открытия глаз и времени полового созревания. Из рис. 1 и 2 видно, что отлипание ушей и появление шерсти у щенков происходили в определенной последовательности: быстрее у особей, перемещенных в условия постоянного освещения сразу после рождения (LD/LL). Замедленное появление первичного волосяного покрова и отлипание ушных раковин по сравнению с группой контроля (LD/LD) наблюдалось в режимах постоянного (LL/LL), а затем и естественного освещения (NL/NL).

возраст, сутки

Рис. 1. Отлипание ушных раковин у крысят в различных световых режимах (линии тренда).

В режиме LD/LL - сплошная линия; в режиме NL/NL -прерывистая линия; в режиме LL/LL - точечная линия; в режиме LD/LD - штриховая линия

Рис. 2. Появление первичного волосяного покрова у крысят в различных световых режимах (линии тренда). Обозначения, как на рис. 1

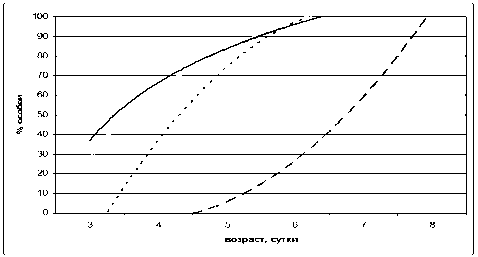

Открытие глаз у потомства проходило несколько в другой последовательности (рис. 3). Первыми открыли глаза (как отлипание ушной раковины и появление шерсти) щенки в режиме LD/LL на 16-е сутки. Затем следовали особи в режимах NL/NL и LL/LL. Последними открыли глаза крысята в стандартном режиме освещения (LD/LD).

Очевидно, что воздействие постоянного (LL/ LL), а особенно естественного, освещения Карелии осеннего сезона (NL/NL) в анте- и постнатальный период онтогенеза приводило к нарушению темпов физиологического развития потомства крыс. Естественное освещение Севе-

Рис. 3. Открытие глаз у крысят в различных световых режимах (линии тренда).

Обозначения, как на рис. 1

ро-Запада являлось тем фактором окружающей среды, которое оказывало влияние на развитие потомства. Имело место отставание сроков появления первичного волосяного покрытия, отлипания ушных раковин по сравнению с аналогичными показателями в режиме стандартного чередующегося освещения. В работе Б. Я. Ры-жавского и соавт. [13] показано, что потомство самок крыс, находившихся при длительном непрерывном освещении, отличалось от контрольного меньшей массой тела, яичников, толщиной коры надпочечников, диаметром извитых семенных канальцев, толщиной коры полушарий мозга.

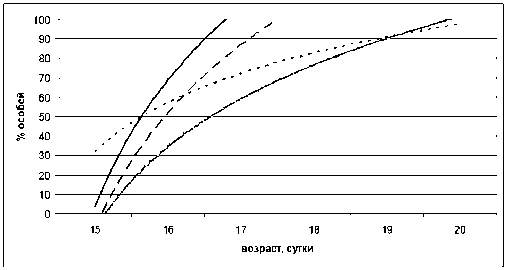

В нашем исследовании половое созревание у самок крыс, содержащихся в LD/LD-режиме, наступало в среднем на 42-й день жизни (первые особи с раскрывшимся влагалищем зафиксированы на 38-е сутки, последние – на 46-е), что является физиологической нормой. В условиях естественного освещения (NL/NL) в осенний период среднее время созревания самок крыс наступало в среднем на 48-й день жизни (первые особи с раскрывшимся влагалищем зафиксированы на 38-е сутки, последние – на 61-е) (рис. 4). При постоянном освещении (LL/LL) среднее время созревания самок составило 50 суток (первые особи с раскрывшимся влагалищем зафиксированы на 40-е сутки, последние – на 61-е сутки).

В группе крыс с измененными условиями светового режима (LD/LL) среднее время созревания самок зафиксировано на 44-е сутки (первые особи с раскрывшимся влагалищем зафиксированы на 37-е сутки, последние – на 52-е).

Таким образом, изменение нормального чередования света и темноты в период анте- и постнатального онтогенеза приводило к замедлению полового созревания самок во всех экспериментальных группах, причем наиболее поздние сроки отмечались в режимах LL/LL и NL/NL. Так, в работе И. А. Виноградовой и соавт. [6] установлено, что на возрастную динамику показателей эстральной функции у крыс-самок оказывали влияния различные световые режимы. Отмечено, что воздействие круглосуточного освещения в течение всего года вызывало более выраженные и более ранние изменения эстрального цикла, чем воздействие естественного освещения Северо-Запада России со своеобразной годовой фотопериодичностью (короткий световой день в осенне-зимний период и белые ночи в весенне-летний период).

У самцов наблюдалась несколько отличная картина по срокам полового созревания, чем у самок. У крыс-самцов, содержащихся в LD/LD-режиме, среднее время созревания составляло 38 дней (первые особи с опустившимися в мошонку яичками зафиксированы на 34-е сутки, последние – на 40-е), что соответствовало физиологической норме (рис. 5). Половое созревание самцов, находящихся в условиях NL/ NL, запаздывало и наступало в среднем на 41-й день жизни (первые половозрелые особи зафиксированы на 36-е сутки, последние – на 46-е). В условиях постоянного освещения с периода беременности (LL/LL) и с момента рождения (LD/LL) половое созревание начиналось несколько позже, на 35–36-й день жизни, но заканчивалось к 39–40-м суткам, как и в группе контроля (LD/LD). Известно, что женский организм более чувствителен к действию света, чем мужской [3].

Рис. 4. Динамика полового созревания самок крыс. LD/LD – стандартное освещение; LL/LL – постоянное освещение; NL/NL – естественное освещение; LD/LL – постоянное освещение с рождения

Рис. 5. Динамика полового созревания самцов. Обозначения, как на рис. 4

В наших исследованиях крысята-самцы оказались менее чувствительными к изменениям светового режима, чем крысята-самки. Сроки полового созревания в режимах LL и LD/LL достоверно не отличались от физиологической нормы. Тем не менее в группе NL/NL сроки опускания семенников сдвигались в сторону удлинения, аналогично измерению у крысят-самок.

На рост и темпы индивидуального развития животных и человека оказывает воздействие множество биотических и абиотических факторов. Длительность светового дня и интенсивность освещения влияют на показатели биологического возраста и продолжительность жизни млекопитающих, в частности мышей, активная роль в этом процессе отведена пептиду эпифиза [2]. Известно, что искусственное увеличение продолжительности светового периода у самок крыс приводит к увеличению продолжительности эстрального цикла и его нарушению [7]. Вместо циклической продукции гонадотропинов, пролактина, эстрогенов и прогестерона, характеризующей нормальный репродуктивный период, в условиях постоянного освещения эти гормоны секретируются ациклически, что приводит к нарушению репродуктивной функции животных [6]. В период беременности и раннего постнатального онтогенеза организм млекопитающих наиболее чувствителен к различного рода воздействиям [8], [20].

Из изученных показателей наиболее сильно изменялись темпы полового созревания самок крыс, развивавшихся в естественных условиях и при постоянном освещении. Нами установлено неблагоприятное влияние постоянного и естественного режимов освещения на показатели физиологического созревания самок крыс, что согласуется с результатами ряда исследований о связи эпифиза с эндокринной регуляцией обменных процессов [6], [15], [16], [17], [19], [20].

Полученные данные не противоречат ранее опубликованным результатам, свидетельствующим о том, что уже в период внутриутробного развития световой сигнал передается от матери к плоду [15], [20]. В качестве возможного канди- дата, опосредующего передачу этого сигнала, можно рассматривать мелатонин [16], [18].

Световое загрязнение, отсутствие нормального чередования света и темноты приводило к нарушению репродуктивной активности млекопитающих, изменялась частота беременностей и число щенков в помете [15]. Нарушение фотопериодичности в период внутриутробного развития особи приводит к снижению ее жизнеспособности. Нарушение циркадианных ритмов явилось причиной изменения темпов физиологического развития потомства и темпов полового созревания больше у самок, чем у самцов крыс. Подобные изменения отмечаются и у других животных, в частности у самцов хомячков [18]. Наиболее выраженные негативные последствия на развитие потомства наблюдались при постоянном освещении щенков с момента их рождения при условии нормального чередования света в период внутриутробного развития.

Воздействие естественного освещения Карелии осеннего сезона, характеризующегося пониженным уровнем освещенности, на антеи постнатальный период онтогенеза приводило к нарушению темпов физиологического развития потомства крыс. Имело место отставание скорости появления первичного волосяного покрытия, отлипания ушных раковин и темпов полового созревания по сравнению с аналогичными показателями в режиме стандартного чередующегося освещения. Наши исследования согласуются с работами по изучению сезонных изменений здоровья новорожденных [10], в которых выявлены определенные закономерности в распространенности осложнений у детей, рожденных в разные сезоны года, в частности, показано, что в осенний период наблюдалась большая частота преждевременных родов, внутриутробной гипотрофии плода, чаще рождались дети с низкой массой тела [12].

Вероятно, именно нарушения циркадианных ритмов и световое загрязнение в районах Крайнего Севера можно рассматривать в качестве независимых факторов риска в нарушении темпов развития различных систем и органов млекопитающих.

INFLUENCE OF DIFFERENT ILLUMINATION MODES ON REPRODUCTIVE ACTIVITY

AND RATES OF PHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT IN RATS’ OFFSPRING

Список литературы Влияние различных режимов освещения на репродуктивную активность и темпы физиологического развития потомства крыс

- Анисимов В. Н., Виноградова И. А. Световой режим, мелатонин и риск развития рака//Вопросы онкологии. 2006. Т. 52. № 5. С. 491-498.

- Анисимов В. Н., Хавинсон В. X. и др. Влияние пептида эпифиза на показатели биологического возраста и продолжительность жизни мышей//Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2001. Т. 87 (1). С. 125-135.

- Анисимов В. Н., Виноградова И. А. Старение женской репродуктивной системы и мелатонин. СПб.: Система, 2008. 44 с.

- Анисимов В. Н., Забежинский М. А., Попович И. Г. Модели и методы изучения геропротекторной активности фармакологических препаратов//Успехи геронтологии. 2009. Т. 22. № 2. С. 237-252.

- Борисенков М. Ф., Анисимов В. Н. Риск развития рака у женщин: возможная связь с географической широтой и некоторыми экономическими и социальными факторами//Вопросы онкологии. 2011. Т. 57. № 3. С. 343-354.

- Виноградова И. А., Чернова И. В. Световые режимы и овуляторная функция у крыс в онтогенезе//Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2007. Т. 93. № 1. С. 90-98.

- Гайдин И. В., Баранова Ю. П., Виноградова И. А. Влияние продолжительности светового дня в условиях Карелии на показатели эстральной функции у самок крыс//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2011. № 6 (119). С. 45-49. Влияние различных режимов освещения на репродуктивную активность и темпы физиологического развития потомства крыс 41

- Герасимович Г. И., Стасевич С. М. Сравнительный анализ факторов риска перинатальных поражений ЦНС у новорожденных//Репродуктивное здоровье Белорусии. 2011. № 4. С. 71-78.

- Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика, 1998. 495 с.

- Калентьева С. В. Сезонные изменения здоровья новорожденных детей//Бюллетень сибирской медицины. 2005. Т. 4. Приложение 1. С. 61-75.

- Каркищенко Н. Н. Руководство по лабораторным животным и альтернативным моделям в биомедицинских исследованиях: Учебное пособие для системы медицинского и фармацевтического послевузовского образования. М.: Профиль, 2010. 358 с.

- Макарова В. И., Меньшикова Л. И. Основные проблемы здоровья детей на Севере России//Экология человека. 2003. № 1. С. 39-41.

- Рыжавский Б. Я., Николаева И. В., Учакина Р. В. и др. Влияние длительного непрерывного освещения самок крыс на показатели развития мозга их 40-дневного потомства//Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2009. Т. 147. № 1. С. 8-11.

- Хельсинкская Декларация Всемирной Медицинской Ассоциации: рекомендации для врачей по проведению биомедицинских исследований на людях. Хельсинки, 1964. Дополнения 1975, 1983, 1996, 2000.

- Bishnupuri K. S., Haldar С. Impact of photoperiodic exposures during late gestation and lactation periods on the pineal and reproductive physiology of the Indian palm squirrel, Funambulus pennanti//Journal of Reproduction and Fertility. 2000. Vol. 118. Р. 295-301.

- Gunduz B., Stetson M. N. Maternal transfer of photoperiodic information in Siberian hamsters. vi. effects of time-dependent 1-hr melatonin infusions in the mother on photoperiod-induced testicular development of her offspring//J. Pineal Res. 2003. Vol. 34. P. 217-225.

- Hardeland R., Coto -Montes A., Poeggeler B. Circadian Rhythms, Oxidative Stress, and Antioxidative Defense Mechanisms//Chronobiology international. 2003. Vol. 20. № 6. Р. 921-962.

- Shaw D., Goldman B. D. Influence of Prenatal and Postnatal Photoperiods on Postnatal Testis Development in the Siberian Hamster//Biology of reproduction. 1995. P. 833-838.

- Simonneaux V., Ribelayga C. Generation of the Melatonin Endocrine Message in Mammals: A Review of the Complex Regulation of Melatonin Synthesis by Norepnephrine, Peptides, and Other Pineal Transmitters//Pharmacol. Rev. 2003. Vol. 55. P. 325-395.

- Stetson M. H., Elliott J. A., Goldman B. D. Maternal transfer of photoperiodic information influences the photoperiodic response of prepubertal Djungarian hamsters (Phodopussungorus)//Biology of Reproduction. 1986. Vol. 34. Р. 664-669.