Влияние различных способов основной обработки на засоренность полей в сухостепной зоне Нижнего Поволжья

Автор: Андриевская Л.П., Бородина Н.Н.

Журнал: Фермер. Поволжье @vfermer-povolzhye

Рубрика: Технологии

Статья в выпуске: 4 (81), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье показано влияние различной обработки почвы на засоренность полей в трехпольном севообороте.

Обработка почвы, отвальная пахота, стерня, севооборот, пары, озимая пшеница, засоренность, виды сорняков

Короткий адрес: https://sciup.org/170177145

IDR: 170177145

Текст научной статьи Влияние различных способов основной обработки на засоренность полей в сухостепной зоне Нижнего Поволжья

В вопросе повышения эффективности богарного земледелия сухостепной зоны светло-каштановых почв Нижнего Поволжья большое значение имеет очищение полей от сорной растительности, потребляющей значительное количество почвенной влаги и основных элементов питания, так необходимых возделываемым культурам.

Данные об уровне засоренности и видовом составе сорняков позволяют определить резервы увеличения урожайности сельскохозяйственных культур за счет подавления сорняков и служат основой для разработки систем земледелия для конкретной почвенноклиматической зоны [2].

Основными причинами высокой засоренности посевов являются как естественно-биологические свойства сорных растений (повышенная плодовитость и жизнеспособность, устойчивость к мерам борьбы, экологическая пластичность и др.), так и несоблюдение севооборотов, сроков обработки почвы, посевов, ухода за посевами [5].

Наиболее эффективный способ борьбы с сорной растительностью – обработка почвы, когда поля свободны от культурных растений [4].

Различные системы основной обработки почвы обеспечивают значительное снижение засоренности полей в короткоротационных севооборотах, что позволяет повысить урожайность с.-х. культур и качество продукции.

Многие исследователи считают глубокую вспашку эффективным приемом обработки для уничтожения всех видов сорняков, а безотвальные и минимальные приемы малоэффективными в борьбе с сорняками [1, 7].

Методы и исследования

В Нижне-Волжском НИИСХ–ФНЦ агроэкологии РАН на опытном поле (2016-2018гг.) проводились исследования по влиянию различных способов и глубины основной обработки почвы на засоренность полей в трехпольном севообороте: пар черный – озимая пшеница – яровая пшеница (масличные – сафлор красильный).

Полевой опыт заложен в четырехкратной повторности. Площадь каждой делянки 1710 м2, расположение систематическое со смещением. Площадь всего опыта 20,7 га.

Схемой опыта предусмотрено три варианта систем основной обработки под пар и зябь:

О Отвальная пахота плугом ПН-4-35 на глубину 25-27см;

0 Чизельная обработка орудием ОЧО-5-40 на глубину 32-35см;

Учеты и наблюдения в полевом опыте проводились по общепринятым методикам Б.А. Доспехова (1979 г.) и НИИСХ Юго-Востока (1973г) и др.

Эффективность приемов основной обработки под пар и последующие культуры севооборота в борьбе с сорняками оценивалась по количеству и по воздушно-сухой массе взошедших и уничтоженных сорняков за период парования и вегетации озимой пшеницы по пару и второй культуры после пара – сафлора.

В результате проведенных наблюдений и учетов по засоренности полей в течение одной ротации трехпольного севооборота около 90% сорняков представлены главным образом малолетними видами: щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L), щирица жминдовидная (Ama-ranthus blitoides), щетинник (мышей) зеленый (Setatia viridis), лебеда раскидистая (Atriplex patula L), гречишка

Щирица запрокинутая

Ярутка полевая

ТЕХНОЛОГИИ вьюнковая (Polygonum corvolvolus), марь белая (Chenopodium аlbum L).

Необходимо отметить характерную особенность многих сорных растений – их большую плодовитость. Например, одно растение щирицы дает свыше 500 тысяч семян, лебеда – 100 тысяч, щетинник – до 32 тысяч, пастушья сумка до 80 тысяч [6].

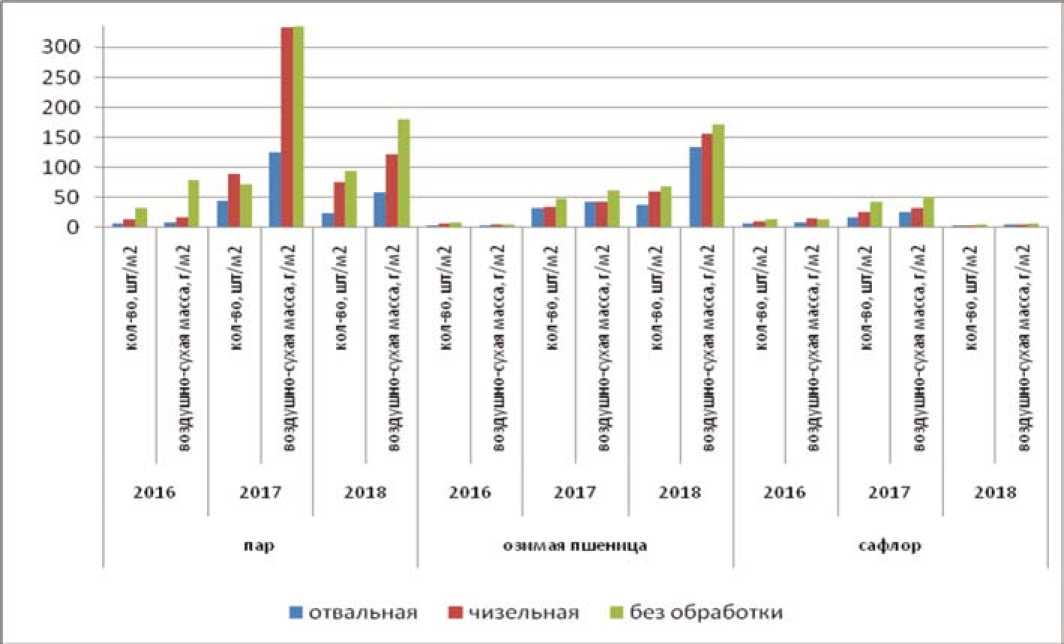

Результаты количественно-весового учета сорных растений парового поля перед каждой культивацией показали, что их численность и масса возрастают по мере минима-лизации основной обработки почвы. Так на варианте с необработанной стерней количество сорняков и воздушносухая масса в среднем составляли – 66 шт.\м2 и 220 г.м2. На варианте с отвальной пахотой зафиксировано – 24ш.\ м2 и массой 64г\м2, и при безотвальном чизелевании 59 шт.\м2 и 157,4г\м2.

Причем эти данные варьируются в зависимости от складывающихся метеоусловий года. В 2016 году, вследствие наступления летней засухи, численность малолетних сорняков в паровом поле резко сократилась. На необработанной стерне засоренность составила 32 шт.\м2 и воздушно-сухая масса 78 г\м2, в то время как на варианте с отвальной обработкой всего 7 шт.\м2 и массой 8 г\м2.

В 2017 году отмечалась самая высокая засоренность парового поля на всех вариантах опыта, вследствие бурного отрастания малолетников после выпадения обильных осадков в мае (28,6 мм) и июне (53,8 мм), их количество составляло от 44 до 94 шт.\м2 и воздушно-сухой массой от 125 до 392 г\м2.

Все малолетние сорняки в течение периода парования уничтожались 4-5 культивациями, вплоть до начала сева озимых.

Под влиянием различных приемов основной обработки под пары снижалась засоренность посевов сельскохозяйственных культур в севообороте. В посевах озимой пшеницы высеянной по пару, при правильно рассчитанной нормой высева и оптимальной густотой ее стеблестоя, с улучшением водного режима и более интенсивным ростом, отмечалось хорошее кущение, что способствовало снижению засоренности малолетними сорняками. Воздушно-сухая масса сорных растений уменьшалась пропорционально количеству сорняков. Так на вариантах со вспашкой и безотвальной чизельной обработкой численность малолетних сорняков была ниже в 1,7-2,2 раза по сравнению с необработанной стерней и составляла в среднем 9 шт./м2 и 20 шт./ м2 . В фазу начало трубкования посевы озимой пшеницы были обработаны гербицидом глифосатной группы в рекомендованных дозах, что позволило существенно подавить развитие сорняков. Причем, после применения «химии», на вариантах с ежегодной пахотой на большей части посевов сорняки не зафиксированы, на других вариантах опыта они находились в угнетенном состоянии (рис. 1).

Локальное внесение гербицида как в год действия, так и в последующий год последействия угнетающе влияло на сорняки, в связи с чем посевы второй культуры после пара (сафлора) отличались меньшей засоренностью. На глубоких обработках количество малолетников не превышало 9-13шт.\м2, на необработанной стерне 20 шт.\м2 и воздушно-сухая масса от 13 до 36,5г\м2 соответственно.

При проведении учета засоренности паров многолетними сорняками зафиксировано бурное отрастание розеток молокана татарского (Mulgeaium tatarium) в виде плот-

Рис.1. Засоренность полей севооборота в зависимости от способа основной обработки (2016-2018гг.)

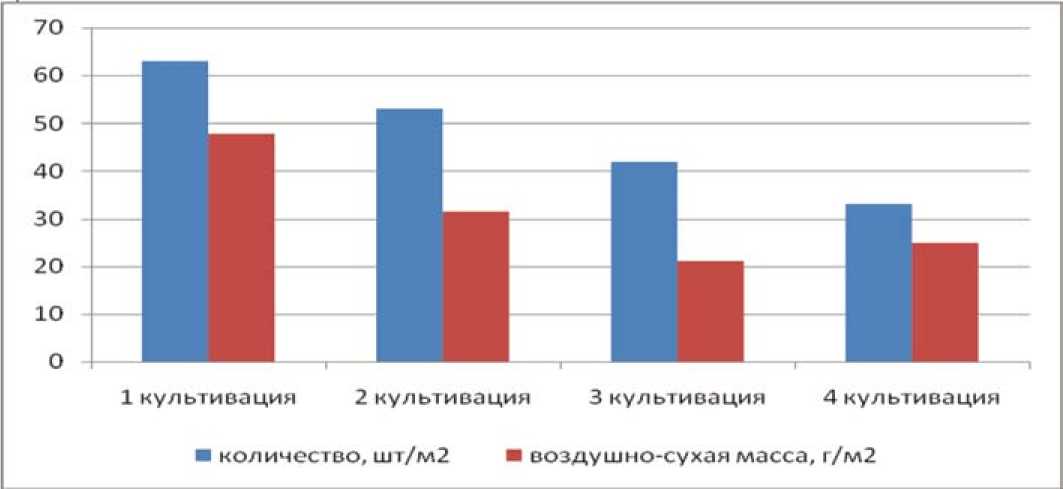

Рис.2. Динамика отрастания молокана татарского перед очередной культивацией паров в трехпольном севообороте, 2017 г.

ных куртин, занимавших до 25% площади делянки на варианте с безотвальной чизельной обработкой. Молокан – корнеотпрысковый засухоустойчивый сорняк, характеризующийся наибольшей вредоносностью. Переносит засоление и уплотнение почвы. Размножается вегетативно (при наличии хотя бы одной почки на небольшом отрезке корня, успешно укореняется) и семенами. Семенная продуктивность одного растения более 6 тысяч семянок. Корневая система этого сорняка проникает в почву на глубину до 5 метров [3].

Шинкаренко А.С. и Силкин А.П. (1983 г.) предлагают считать засоренность посевов корнеотпрысковыми сорняками слабой, если их количество на 1 м2 не превышает 2 шт., средней – 4, сильной – 8 и очень сильной – 12.

Интенсивность отрастания молокана татарского от корней из подпахотного горизонта зависит от глубины основной обработки, чем глубже вспашка, тем позже выходят на поверхность отпрыски, образовавшиеся на корнях в подпахотном слое. Учет по количеству и воздушно-сухой массе молокана проводился перед каждой культивацией на закрепленных динамических площадках. Перед первой культивацией отросло 63шт./м2, сырая масса 312 г/м2, воздушно-сухая 47,7 г/м2, к последней (четвертой) культивации эти показатели составляли 33, 176,8, 25,0 соответственно. По нашему мнению подрезание растений этого вредоносного сорняка культиватором лишь способствовало отрастанию новых растений из покоящихся почек. Проведение летних культиваций позволило снизить численность молокана в 2 раза, а также значительно сократить площадь куртин, но полностью искоренить одними культивациями невозможно.

Поэтому дополнительно к культивациям для подавления молокана в паровом поле перед началом сева озимой пшеницы точечно по куртинам проведена обработка баковой смесью гербицидов в рекомендованных дозах.

Выводы

Результаты исследований показали, что ежегодная отвальная пахота способствует значительному снижению засоренности полей, а на минимальных обработках и на стерневом фоне резко возрастает численность сорняков. Под влиянием приемов ухода за посевами озимых и яровых культур удавалось подавлять развитие сорной растительности.

Уничтожение корнеотпрысковых сорняков (молокана татарского) только механическими приемами очень затруднительно. Для эффективной борьбы с этими сорняками систему основных и летних обработок паровых полей в зоне светло-каштановых почв Нижнего Поволжья необходимо дополнить химическими средствами защиты.

Андриевская Л.П. с.н.с., Бородина Н.Н. с.н.с., НВ НИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН f

Список литературы Влияние различных способов основной обработки на засоренность полей в сухостепной зоне Нижнего Поволжья

- Белых А.Г. Культура земледелия. А.Г.Белых.- Иркутск: ИСХИ. 1977.-89с.

- Борьба с сорняками при возделывании сельскохозяйственных культур. Под редакцией д.с.-х.н. Г.С. Груздева. Москва. В.О. «Агропромиздат». 1988. С 22.

- Журнал «Защита и карантин растений» № 4. 2004г. -с 67(7).

- Кононов А.С. Видовой состав сорняков и их вредоносность в посевах люпина. - Бюллетень Брянского отделения РБО.-2013г.-№2.-с88-96.

- Стрижов Н.И. Интегрированные системы защиты сельскохозяйственных культур от сорной растительности в полевых севооборотах черноземной степи Поволжья: автореферат диссер. д.с.х.н. - Саратов. 2007. -47с.

- Чесалин Г.А. Агротехнические и химические меры борьбы с сорняками. Из-во сельскохозяйственной литературы. Москва. 1963г. -с 17-26.

- Якупов Р.Х. Влияние разных приемов основной обработки на засоренность почвы и посевов в полевых севооборотах лесостепи Предбайкалья. Научно-практический журнал «Вестник ИрГСХА».- Выпуск 68.-2015.-с 21-27.