Влияние рекреационных нагрузок на изменение растительного покрова лесных ценозов национального парка "Нижняя Кама" в условиях дифференцированного режима охраны территории

Автор: Лукьянова Ю.А., Чижикова Н.А.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Статья в выпуске: 3 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Рекреация как экологический фактор, представляет большой интерес при управлении природными ресурсами парков, лесов, особо охраняемых природных территорий. В этой статье рассматривается аспект рекреационной дигрессии растительного покрова лесных ценозов в условиях функционального зонирования национального парка «Нижняя Кама». Взаимосвязь видового состава площадок с вытоптанностью и функциональным предназначением была изучена с помощью непрямой ординации растительных сообществ. Был использован метод главных координат. Результаты этого исследования показали, что с увеличением рекреационного воздействия происходит замещение лесных видов растений (бореальная, боровая, неморальная, бореально-неморальная эколого-ценотическая группа) луговыми и рудеральными видами. Также, наиболее уязвимыми в плане воздействия рекреации оказались лесные экосистемы зоны заповедного режима и зоны обслуживания посетителей.

Рекреация, дигрессия растительного покрова, национальный парк, функциональное зонирование, непрямая ординация, градиентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/148313246

IDR: 148313246 | УДК: 502

Текст научной статьи Влияние рекреационных нагрузок на изменение растительного покрова лесных ценозов национального парка "Нижняя Кама" в условиях дифференцированного режима охраны территории

Национальный парк «Нижняя Кама» (далее - НП), общей площадью 26601 га, создан в 1991 г. с целью сохранения и восстановления уникального природного комплекса лесных и пойменно-луговых сообществ северо-востока Республики Татарстан. Территория НП расположена в пределах Вятско-Камского равнинного региона темнохвойно-широколиственных лесов, долинных гигрофитных неморальных лесов и болот, а также – Восточно-Закамского региона широколиственных лесов Высокого Заволжья (Бакин и др., 2000). Типологически естественными (природнообусловленными) лесами в пределах НП являются хвойно-широколиственные (сосновошироколиственные, елово-широколиственные), хвойные (сосновые, сосновоеловые с пихтой), и в меньшей степени- широколиственные леса.

* Лукьянова Юлия Александровна, зам. директора по науке, экопросвещению, рекреации и туризму; Чижикова Нелли Александровна, ассистент кафедры моделиро- вания экосистем.

Одной из основных задач, возложенных на НП, является обеспечение установленного режима охраны природы и рационального использования территории национального парка для сохранения в естественном состоянии биогеоценозов охраняемой территории.

Изначально, при создании НП, исходя из научно-просветительской значимости отдельных участков, с учетом различий в степени влияния антропогенных факторов и доступности для посетителей, вся территория была разделена на пять функциональных зон: заповедная зона (1836 га), особо охраняемая зона (12995 га), зона регулируемого туризма (5061 га), зона обслуживания посетителей (3978 га), зона хозяйственного назначения (2731 га).

И контроль состояния фитоценозов в каждой функциональной зоне является объективным показателем соблюдения природоохранного режима и важным этапом оперативного управления природными ресурсами НП.

На данном этапе говорить о полной сохранности естественной растительности не приходится. Территория НП представлена четырьмя кластерными участками, в том числе лесными массивами Большой Бор (6745 га), Малый Бор (1284 га), Танаевский лес (956 га) и лесным массивом Челнинского лесничества(9539 га), которые до создания ООПТ находились в ведении региональных служб лесного хозяйства. В связи с этим, современные леса отличаются пестротой состава , обусловленной хозяйственной деятельностью человека в прошлом. Так, в Большом Бору большие площади заняты березняками, возникшим на местах лесосек; многие участки сосновых лесов представлены молодыми лесонасаждениями; в лесном массиве Челнинского лесничества места былых лесосек заняты осинниками. В начале 60-х годов на территории современного НП велась эксплуатация месторождений нефти, в связи с чем, лесные массивы были изрежены продолжительными выборочными и проходными рубками. Результатом явилось усиление позиций видов луговых, степных и сорно-рудеральных эколого-ценотических групп.

Таким образом, на момент создания НП территория сочетала ряд производных лесных сообществ, различных по составу древесного, напочвенного и травяно-кустарничкового ярусов, обусловленных как прошлым, так и современным влиянием человеческой деятельности (Памятники природы…, 1977). Обозначенные кластерные участки различаются площадными характеристиками, удаленностью от населенных пунктов, доступностью для посещаемости, а также различиями в функциональном предназначении. В связи с чем, они различаются по степени оказываемого на них рекреационного воздействия.

НП расположен в регионе с более чем миллионным населением, которое в большинстве случаев выбирает для отдыха леса НП и прибрежные зоны Нижнекамского водохранилища и реки Кама.

Организованный отдых в НП сопряжен с более сильным рекреационным воздействием в пределах ограниченной территории (экотропы, экомаршруты, базы отдыха, санатории и детские оздоровительные лагеря и т.п.) с регламентированным видом пользования. Это связано с круглогодичным функционированием данных объектов. Нерегулируемая рекреация (однодневный отдых, экологический туризм, сбор ягод и грибов) оказывает меньшее отрицательное воздействие, поскольку носит сезонный характер, но охватывает гораздо большие территории; также сопряжена с периодическим нарушением природоохранного режима НП, что проявляется в виде многочисленных заездов автотранспорта в лес и на луга, в замусоривании территории, организации временных «диких» стоянок, в нарушении режима заповедной и особо охраняемой функциональных зон. В обоих случаях рекреация обуславливает высокую степень деградации нижних ярусов сообществ, сильнейшее уплотнение верхних горизонтов почвы, и в итоге - смену «условно коренных» типов леса на производные с доминированием растений лесолуговых, луговых и рудеральных эколого-ценотических группировок в травянистом ярусе.

К примеру, анализ экспериментально полученных нами данных по изменению уплотненности почвы в зависимости от рекреационных нагрузок определил следующее: на лесных участках не испытывающих рекреационного воздействия твердость почвы находится в диапазоне 3,5 кг/см2 -11 кг /см2 и классифицируется как рыхлая и рыхловатая (Качинский, 1970; Практикум по…, 2004). На территории баз отдыха, детских оздоровительных лагерей твердость почвы резко возрастает и находится в пределах 31,5 кг/см2 (плотная) -58 кг/см2 (весьма плотная). Схожая картина и на участках с нерегулируемым рекреационным воздействием («дикие» стоянки, родники, смотровые площадки), где среднее значение твердости почвы составляет 40,7 кг/см2 и почва может быть классифицирована как плотная.

Таблица 1

|

Средние оценочные показатели сообществ в разрезе формаций Лесные формации |

|||||||

|

Показатели |

Сосняки |

Ельники |

Пихтарники |

Липняки |

Дубняки |

Березняки |

Осинники |

|

1 |

297 |

20 |

6 |

21 |

11 |

44 |

13 |

|

2 |

411 |

113 |

44 |

136 |

181 |

218 |

126 |

|

3 |

73 |

52 |

32 |

50 |

50 |

57 |

48 |

|

4 |

64,5 % |

1,1 % |

0,1 % |

5,0 % |

1,6 % |

19,2 % |

6,2 % |

|

5 |

49,2 % |

22,0 % |

62,0 % |

47,4 % |

84,0 % |

58,7 % |

55,8 % |

|

6 |

17,9 % |

7,8 % |

9,1 % |

12,6 % |

28,0 % |

19,0 % |

9,6 % |

|

7 |

21 |

13 |

7 |

15 |

16 |

18 |

16 |

|

Pn** |

3,7 |

6,2 |

6,8 |

2,9 |

2,3 |

5,5 |

- |

|

Nm |

8,5 |

22,1 |

50,0 |

22,8 |

9,4 |

12,8 |

23,0 |

|

BrNm |

6,3 |

14,2 |

20,5 |

11,8 |

4,4 |

7,8 |

13,5 |

|

Br |

5,6 |

13,3 |

4,6 |

6,6 |

- |

6,4 |

6,4 |

|

BrMd |

8,5 |

13,3 |

11,4 |

12,5 |

11,0 |

11,5 |

11,1 |

|

Md |

16,6 |

15,9 |

- |

13,9 |

21,0 |

17,9 |

15,1 |

|

MdWt |

6,8 |

6,8 |

- |

2,2 |

8,3 |

6,9 |

2,4 |

|

Rd |

21,4 |

7,1 |

4,6 |

16,9 |

24,3 |

15,6 |

8,7 |

|

Wt |

2,4 |

1,8 |

2,3 |

2,2 |

2,2 |

- |

2,4 |

Прим: * - 1- количество геоботанических пробных площадок, заложенных в данной формации, 2-количество видов выделенных в формации, 3 - количество семейств, выделенных в формации, 4 – доля лесов данной ассоциации в лесном фонде национального парка, % , 5 -среднее значение проективного покрытия травостоя в пределах пробных площадок, %; 6 -среднее значение вытоптанности, %; 7 - количество выделенных эколого-ценотических групп(далее - ЭЦГ); ** - доля видов (%) соответствующей эколого-ценотической группы (Pn -боровая, Nm - неморальная, BrNm .- бореально-неморальная, Br - бореальная, BrMd - бореально-луговая, Md - луговая, MdWt - влажно-луговая, Rd - рудеральная, Wt - влажноболотная).

Своеобразным индикатором лесорастительной среды выступает травяной покров. Это наименее устойчивый ярус фитоценоза – по его состоянию и структуре можно судить о силе воздействия рекреации на экосистему и о направленности динамики растительного покрова. Наиболее достоверные результаты динамики растительного покрова в условиях рекреационного воздействия выявляются при анализе соотношения эколого-ценотических групп растений, что показательно для разных стадий рекреационной дигрессии.

Таблица 2 Структуры флоры по эколого-ценотическим группам (выборка) в сосновых лесах

|

Функциональная зона |

Степень “сбоя ”, % |

02 О Он О W |

°й Щ л о о И |

6 л S § О у |

U2 О § К |

°§ 02 О ^ |

8 |

6 ° ■ S со R ° m > |

О |

о 2 и |

с о О |

рц |

|

Заповедная |

0-10 |

5.9 |

10.1 |

8.9 |

15.4 |

21.3 |

12.4 |

1.2 |

3.0 |

0.6 |

0.6 |

13.6 |

|

10-20 |

6.1 |

9.2 |

11.5 |

16.0 |

19.0 |

13.7 |

1.5 |

2.3 |

0.8 |

1.5 |

13.0 |

|

|

20-40 |

4.4 |

- |

6.6 |

- |

25.3 |

13.2 |

6.6 |

2.2 |

- |

3.3 |

34.1 |

|

|

40-60 |

3.5 |

- |

5.2 |

- |

26.1 |

12.2 |

7.8 |

1.7 |

0.8 |

2.6 |

34.8 |

|

|

Особо охраняемая |

0-10 |

4.8 |

8.2 |

10.8 |

14.3 |

21.1 |

12.9 |

3.4 |

1.4 |

0.7 |

0.7 |

16.3 |

|

10-20 |

6.4 |

10.3 |

9. 6 |

15.4 |

21.1 |

11.5 |

4.5 |

2.6 |

0.6 |

1.3 |

12.2 |

|

|

20-40 |

4.3 |

7.2 |

7.7 |

10.6 |

19.6 |

8.9 |

7.2 |

2.1 |

0.4 |

3.0 |

22.5 |

|

|

40-60 |

4.1 |

7.0 |

7..9 |

10.3 |

19.0 |

8.7 |

7.4 |

2.1 |

0.4 |

2.9 |

23.1 |

|

|

60-80 |

4.1 |

7.0 |

7. 9 |

10.3 |

19.0 |

8.6 |

7.4 |

2.0 |

0.4 |

2.8 |

23.1 |

|

|

Регулируемого туризма |

0-10 |

6.4 |

11.2 |

12.8 |

22.4 |

16.0 |

11.2 |

4.8 |

3.2 |

- |

- |

8.8 |

|

10-20 |

6.4 |

9.0 |

9.6 |

14.1 |

17.9 |

14.1 |

3.9 |

1.9 |

0.6 |

- |

16.0 |

|

|

20-40 |

4.5 |

6.0 |

7.5 |

15.0 |

21.1 |

12.0 |

1.5 |

3.0 |

0.8 |

1.5 |

18.8 |

|

|

40-60 |

4.6 |

7.0 |

6.7 |

9.2 |

17.6 |

9.5 |

8.1 |

2.5 |

0.4 |

2.8 |

21.5 |

|

|

80 100 |

4.5 |

6.9 |

6.9 |

9.0 |

17.3 |

9.3 |

8.0 |

2.4 |

0.3 |

3.2 |

21.8 |

|

|

Обслуживания посетителей |

0-10 |

5.2 |

8.0 |

7.0 |

10.8 |

19.3 |

10.8 |

5.2 |

1.4 |

0.9 |

4.7 |

17.8 |

|

10-20 |

4.5 |

7.7 |

6.5 |

8.1 |

19.1 |

11.0 |

3.3 |

2.4 |

0.4 |

4.9 |

21.9 |

|

|

20-40 |

4.4 |

7.3 |

4.8 |

7.7 |

20.3 |

9.7 |

6.3 |

1.9 |

0.5 |

2.4 |

22.7 |

|

|

40-60 |

3.3 |

3.3 |

5.0 |

4.1 |

14.9 |

8.3 |

5.8 |

3.3 |

0.8 |

3.3 |

37.2 |

|

|

60-80 |

1.9 |

0.9 |

8.3 |

5.6 |

22.2 |

6.5 |

7.4 |

1.9 |

- |

2.8 |

29.6 |

|

|

80 100 |

4.2 |

2.5 |

4.4 |

3.4 |

18.5 |

8.4 |

2.5 |

2.5 |

1.7 |

6.7 |

35.3 |

|

|

Хозназна-чения |

0-10 |

7.0 |

16.5 |

12.2 |

15.7 |

13.9 |

11.3 |

5.2 |

1.7 |

0.9 |

0 |

7.0 |

|

10-20 |

6.3 |

12.7 |

15.2 |

26.6 |

10.1 |

17.7 |

2.5 |

1.3 |

- |

1.3 |

3.8 |

В период 2000-2007 г.г. нами было выполнено 412 геоботанических описаний в пределах лесных экосистем НП во всех типах леса по стандартной методике (Полевая геоботаника, 1960). Все описания были внесены в базу данных информационной системы «FloraBase», разработанной и поддерживаемой на кафедре общей экологии Казанского государственного университета (Прохоров, 2006). С использованием этой информационной системы во всех основных лесных формациях был выполнен систематический, биоморф-ный, ареалогический и экологоценотический анализ флоры. В таблице 1 представлены обобщенные результаты проведенных исследований.

Также с использованием «FloraBase» был выполнен более детальный анализ в каждой формации дифференцировано для каждой функциональной 77

зоны. Для анализа структуры флоры были отобраны 11 ЭЦГ (выборка), которые являются показательными по ситуации в каждой функциональной зоне НП. Для примера представим сравнительную таблицу по соснякам (табл. 2)

Сосняки являются наиболее широко представленной формацией в НП и уязвимыми в плане рекреационного воздействия, так как признано, что при прочих равных условиях наибольшей популярностью у населения пользуются сосновые и березовые леса, особенно мшисто-ягодниковой (брусничномшистые, чернично-мшистые) и разнотравной групп типов, значительно больше чем пихтовые и осиновые насаждения. Сосняки НП представлены следующими типами – сосняк зеленомошный, сосняк зеленомошночерничный, сосняк зеленомошно-брусничный, сосняк сложный, реже встречаются сосняк лишайниковый (остепненный) и сосняк кисличный. В зависимости от стадии рекреационной дигрессии нами были выделены сосняки вейниковые, чернично-вейниковые, вейниково-орляковые, брусничные. Реже отмечены сосняки хвощево-снытевые, коротконожковые и ясменниковые. В результате воздействия рекреации естественно-сложившиеся растительные ассоциации претерпевают изменения. Так, на площадках испытывающих высокие рекреационные нагрузки отмечены вейниково-крапивно-кипрейная, вейниково-разнотравная, вейниково-фиалково-верониковая, ежоворазнотравная, землянично-злаково-разнотравная, землянично-мятликоворудеральнотравная, землянично - черноголовковая, злаково-рудеральная, клеверо-разнотравная, подорожниково-разнотравная группировки.

В общей сложности, в сосняках НП встречаются виды, которые можно отнести к 21 ЭЦГ (боровая, бореальная, бореально-неморальная, неморальная, луговая, лесо-луговая, влажно-луговая, лугово-степная, лесо-степная, суходольно-луговая, остепненно-луговая, каменисто-степная, степная, гигро-фитная, низинно-болотная, приречная, водно-болотная, водная, рудеральная, культурная, заносная). Рассматривая спектры ЭЦГ, формирующихся в сосняках разных функциональных зон НП можно отметить следующее: в заповедной зоне ситуация достаточно благополучная. Видовой состав на 65 % обследованных площадках можно считать ненарушенным, так как прослеживается тенденция доминирования видов бореальной, боровой, бореальнонеморальной и неморальной ЭЦГ. С увеличением степени «сбоя» участков, что обусловлено воздействием нарушителей заповедного режима, увеличивается доля видов луговой, влажно-луговой и рудеральной ЭЦГ. Одновременно прослеживается полное выпадение бореальных и неморальных видов. Анализируя спектр ЭЦГ в сосняках особо охраняемой зоны, мы наблюдаем, что по мере увеличения вытоптанной площади незначительно сокращается доля боровых, бореальных, бореально-неморальных и неморальных видов. Доля лесо-луговых и луговых видов также незначительно уменьшается с увеличением степени вытоптанности. Стоит отметить высокий показатель доли луговых и рудеральных видов и на участках с минимальным рекреационным воздействием. По-видимому, эти участки можно классифицировать как восстанавливающиеся. Функциональные зоны регулируемого туризма и обслуживания посетителей – это наиболее посещаемые территории. В связи с чем, доля нарушенных и деградированных участков по сравнению с другими зонами здесь возрастает - 30 % и 36 % соответственно. В зоне регулируемого туризма на участках с минимальным рекреационным воздействием преобладающими являются виды растений бореальной, бореально-неморальной, боровой, неморальных групп, которые с увеличением рекреационных нагрузок уступают свою роль лесо-луговым, луговым и рудеральным видам. Схожая ситуация и в зоне обслуживания посетителей и в зоне хозяйственного назначения. При увеличении рекреационных нагрузок типичные боровые, бореальные и неморальные виды сменяется луговыми, влажно-луговыми и рудеральными. Наиболее трансформированной является растительный покров зоны обслуживания посетителей. Она используется для полифункциональной рекреационной деятельности, в её пределах расположены десятки стационарных объектов лечебно-оздоровительного комплекса. Эта зона, включающая лучшие по эстетической привлекательности, рекреационной комфортности участки лесных массивов и прибрежной зоны реки Кама, интенсивно посещается и неорганизованными отдыхающими, являясь фактически местом массового отдыха населения. Зона хозяйственного назначения, в большинстве своем представленная участками, примыкающими к лесным кордонам, оказалась наименее нарушенной в плане воздействия рекреации.

В итоге, отчётливо прослеживается уменьшение доли лесных видов (бореальная, бореально-неморальная, неморальная, боровая ЭЦГ) с увеличением доли вытоптанной площади при усилении рекреационной нагрузки. В тоже время, присутствие луговых видов, как во всех функциональных зонах, так и на различных по степени рекреационного влияния участках внутри зон, остается постоянным, причем наблюдается отчётливое увеличение доли рудеральных и луговых видов (луговая, лесолуговая, влажно-луговая, луговостепная, суходольно-луговая, остепненно-луговая ЭЦГ), характеризующих исследованные экотопы как рекреационно-нарушенные.

Липняки в НП представлены осоково-снытевыми с пихтой и елью, липняками снытевыми с елью, а также сосново-липовыми неморальнотравными лесами. В напочвенном покрове выделяются сныте-осоково-неморальнотравная, сныте-ясменниковая, осоково-копытеневая, осоково-сныте-копытеневая, чернично-неморальнотравная группировки; в местах рекреационного вмешательства выделены орляково-вейниково-перловниковая и рудерально-неморальная группировки. Согласно нашим данным липняки являются одними из наименее посещаемых в НП (произрастают в пределах заповедной, особо охраняемой зонах; в зоне регулируемого туризма и хозяйственного назначения). В связи с этим, в большинстве случаев прослеживается минимальная нарушенность нижних ярусов леса в результате воздействия рекреации (вытоптанность в пределах 0-15%). Тем не менее, существует тенденция увеличения доли боровых, бореально-неморальных и рудеральных видов в травостое при увеличении рекреационных нагрузок.

Березняки являются производными типами леса и образовались на местах рубок и лесных пожаров в сосновых ценозах. В пределах НП выделены березняки землянично-костяничные, землянично-злаковые, чернично-снытевые на месте елово-сосновых, сосновых лесов и березняки орляково-сныте-хвощовые, орляковые, сныте-звездчатко-ясменниковые, копытне- осоковые на месте сосново-широколиственных и широколиственных лесов. В целом, преобладающими являются виды луговой, рудеральной, бореальнолуговой и неморальной ЭЦГ. Березняки попавшие в заповедную, особо охраняемую зоны, в зону регулируемого туризма и хозназначения минимально рекреационно нарушены (степень «сбоя» в пределах 10 %). В тоже время, березняки расположенные в зоне обслуживания посетителей и в пределах бывших «лесов «КАМАЗа», где расположено большинство рекреационных объектов (базы отдыха, детские оздоровительные лагеря) подвергаются максимальным рекреационным нагрузкам, степень вытоптанности травянистого яруса достигает 100%. В этой связи, наблюдается выпадение бореальных видов (с 16,0% до 4,9%), бореально-неморальных (с 26,0% до 11,5%),увеличение доли рудеральных (с 6% до 15,4%) и луговых (с 10,0 до 22%) видов.

Осинники, производные от елово-пихтовых и елово-пихтовошироколиственных лесов, представлены хвощово-снытевыми и орляково-сныте-копытеневыми типами. Осинники наименее привлекательны с точки зрения рекреации, и функционально они отнесены к заповедной, особо охраняемой зонам, где степень вытоптанности минимальна(0-10 %) и зоне регулируемого туризма (территория прилегает к садовым участкам, в связи с чем, вытоптанность достигает 60%). В отсутствии рекреационных нагрузок доминирующими являются неморальные, бореально-неморальные и луговые виды растений. С увеличением рекреационных нагрузок резко снижается доля неморальных видов (с 57,6% до 16,7%), бореально-неморальная (с 24,2% до 13,9%), увеличивается доля лесо-луговых (с 6,1% до 19,4%) и рудеральных (с 2,6% до 11,1%) видов.

Еловые формации представлены ельниками кисличниками, ельниками черничниками, в редких случаях – ельниками долгомошниками. Спектр ельников включает сныте-копытене-кисличные, чернично-снытевые, чернично-костянично-майниковые, осоково-хвощово-черничные, орляково-чернично-вейниковые и неморально-разнотравные ассоциации. В составе сообществ преобладают виды неморальной, луговой, бореальной и бореальнонеморальной ЭЦГ (табл. 1).

Пихтарники в НП достаточно редки и типологически относятся к пихтарникам липовым неморальнотравным и к сосново-пихтовым кустарниково-кислично-зеленомошым лесам (Памятники природы…, 1977). В большинстве своем они функционально отнесены в заповедную и особо охраняемую зону . В нижних растительных ярусах выделены сныте-ясменниковая, снытенеморальнотравная, волосистоосоково-неморальная группировки. В растительном покрове преобладают виды неморальной (50%) и бореальнонеморальной ЭЦГ (табл. 1).

Чистые дубняки в пределах НП представлены незначительно. В основном это дубняки неморальнотравные, местами с элементами остепнения (в ходе наших исследований не были изучены дубняки пойменные). Это разрозненные участки, испытывающие достаточно сильное влияние рекреации и выпаса скота под пологом леса, поскольку функционально отнесены в зону регулируемого туризма и зону обслуживания посетителей. В обеих зонах вы- делены участки как с минимальным рекреационным воздействием (вытоп-танность менее 5-10%), так и участки с максимальной степенью вытоптанно-сти (40-60-80% и более). Нами выделены сныте-орляковая, злаково-осоковоразнотравная, лугово-рудеральная и рудеральная группировки в напочвенном растительном покрове. Преобладающими являются виды растений рудеральной и луговой ЭЦГ (табл. 1). С увеличением степени рекреационных и пастбищных нагрузок снижается доля лесных видов, в тоже время, увеличивается доля видов рудеральной ЭЦГ (32%-47%).

-0.2 0.0 0.2 0.4

ось 1

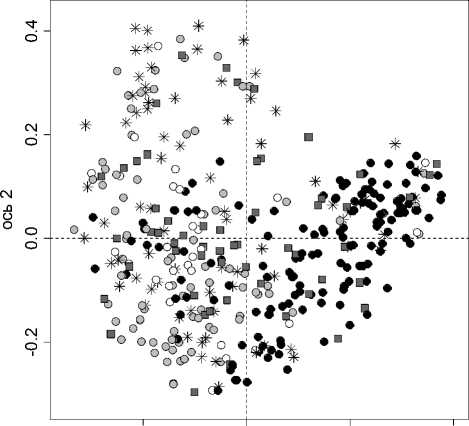

Рис. 2. График ординации геоботанических описаний, обозначенных в соответствии с функциональной зоной, в которой площадки были заложены

Условные обозначения:

-0.2 0.0 0.2 0.4

ось 1

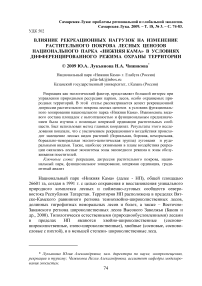

Рис.1. График ординации геоботанических описаний в зависимости от степени вытоптанности пробной пло-

щади

Условные обозначения: Площадки со степенью «сбоя»

>42 %;

33-42 %;

25-33 %;

18-25 %

12-18 %

7-12 %

3-7 %

0-3 %

Площадки расположенные в зоне познавательного туризма о хозяйственного назначения □ Особо охраняемой о Заповедной

• Обслуживания посетителей

Итак, спектры ЭЦГ в составе всех изученных сообществ демонстрируют различия по функциональным зонам, что связано с различным режимом охраны и функциональным назначением.

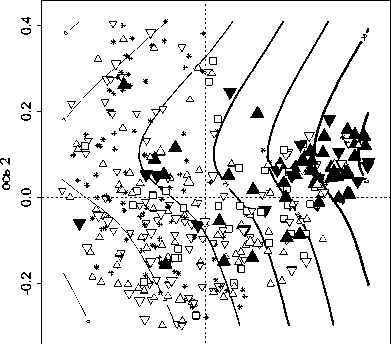

Для анализа закономерностей видовой структуры изучаемых сообществ в условиях дифференцированного режима охраны и степени деградации была проведена их непрямая ординация. В качестве метода ординации использован метод главных координат (Cox, Cox, 1994), реализованный в пакете stats среды статистического программирования R (Gower, 1966; R Development, 2006). В качестве информации о сообществе использованы балльные оценки обилия видов, отмеченных в сообществе.

-0.2

0.0

0.2 0.4

ось 1

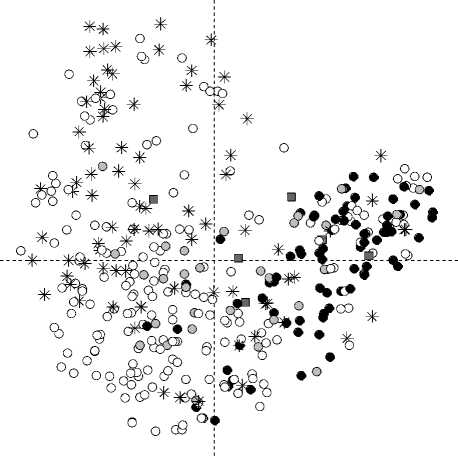

Рис.3. График ординации геоботанических описаний, обозначенных в соответствии с кластерным участком, в котором площадки были заложены

Условные обозначения:

Площадки, заложенные в

Челнинском лесничестве о Большом Бору

□ в кв.99,100 Малого Бора о Малом Бору

W Танаевском лесу

Рис. 1 отражает прямую зависимость видового состава заложенных площадок от степени вытоптанности. Корреляция вытоптанности с ор-динационными осями значимая (наблюдаемый уровень значимости <0.001) – следовательно, видовой состав площадок непосредственно зависит от степени вытоптанно-сти. Таким образом, отчетливо прослеживается ковергенция видового состава разных типов сообществ с увеличением интенсивности рекреации.

На рис. 2 площадки обозначены в соответствии с функциональной зоной, в которой они были заложены. Их положение в ординационной плоскости демонстриру- ет, что наиболее нарушенные площадки, характеризующиеся примерно оди- наковым видовым составом соответствует участкам, заложенным в пределах зоны обслуживания посетителей. В то же время – наименее нарушенные участки (с наименьшими показателями вытоптанности) приурочены к заповедной зоне и зоне познавательного туризма.

На рис. 3 площадки обозначены в соответствии с их местоположением в одном из кластерных участков, в нашем случае – в том или ином лесном массиве. Область наиболее нарушенных участков со сходным видовым составом представлена участками, заложенными в пределах Танаевского леса. Наименее нарушенными являются участки Челнинского лесничества, расположенные в зоне регулируемого туризма.

Полученные результаты могут найти применение в планировании туристско-экскурсионной деятельности, поскольку позволяют провести зонирова- ние территории по степени рекреационной дигрессии. Это, в свою очередь, позволит корректировать поток посетителей по территории НП; также способствует рациональному использованию леса при проектировании новых экологических маршрутов и экотроп. В тоже время анализ данных показывает, что на территории НП невелика доля совершенно ненарушенных лесных ценозов. Также можно констатировать, что в настоящее время многие участки находятся на стадии восстановления, чему способствует дифференцированный режим охраны территории национального парка.

Список литературы Влияние рекреационных нагрузок на изменение растительного покрова лесных ценозов национального парка "Нижняя Кама" в условиях дифференцированного режима охраны территории

- Бакин О.В., Рогова Т.В., Ситников А.П. Сосудистые растения Татарстана.-Казань; изд-во Казанского ун-та,2000.-496 с.

- Качинский Н.А. Физика почв. М., 1970, 305 с.

- Памятники природы Татарии/ под ред.В.А.Попова. Казань:Изд-во Казаснкого ун-та,1977. 144 с.

- Полевая геоботаника. Т 2, 3 / Под общ. ред. Е.И. Лавренко и А.И. Карчагина. М.-Л.: Изд-во АН СССР, (Ленинградский отдел), 1960.

- Практикум по физике почв. Часть 1. Методы определения структурного состояния и механических свойств почв: Методическое пособие. Казань: Казанский государственный университет, 2004. 86 с.

- Прохоров В.Е. Редкие виды сосудистых растений флоры Республики Татарстан:эколого-ландшафтные особенности хорологии и динамики:Автореферат дисс канд.биол.наук. - Казань:Казанский ун-т, 2006.

- Cox T.F. and Cox M.A.A. (1994) Multidimensional Scaling. Chapman and Hall

- Gower J.C. (1966)Some distance properties of latent root and vector methods used in multivariate analysis.Biometrika,#53,pp.325-328

- R Development Core Team R, A language and environment for statistical computing [Электронный ресурс]/ Vienna: R foundation for Statistical Computing, 2006. Режим доступа: URL http://www.R-project.org>