Влияние рекреационных нагрузок на встречаемость дереворазрушающих грибов в лесных сообществах пригородных лесов города Самары

Автор: Казанцев И.В., Матвеева Т.Б.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье проведён анализ санитарного состояния пригородных лесов г. Самары. Выявлены наиболее распространённые виды фитопатогенных грибов. Приводятся результаты исследований относительно влияния рекреационных нагрузок на распространение и степень развития мучнистой росы, встречаемость в древостоях других фитопатогенных грибов ( Phellinus robustus, Fomes fomentarius, Laetiporus sulphureus, Kuehneromyces mutabilis ), вызывающих заболевания основных лесообразующих древесных пород ( Quercus robur, Acer platanoides, Tilia cordata ). Установлена взаимосвязь заражённости деревьев грибами от их возраста и процента сухостоя.

Фитосанитарное состояние, трутовик, пригородные леса, лесные сообщества, рекреационная нагрузка, город самара, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148315048

IDR: 148315048 | УДК: 581.2+502.72+504

Текст краткого сообщения Влияние рекреационных нагрузок на встречаемость дереворазрушающих грибов в лесных сообществах пригородных лесов города Самары

Территория Самарской области относится к числу малолесных районов (средняя лесистость составляет 12,6%). В связи с этим проблема объективной оценки состояния лесных сообществ региона и их дальнейшего сохранения является особенно актуальной.

В настоящее время лесные массивы, и в первую очередь пригородные леса, являются местами массового отдыха населения, поэтому здесь функционируют учре-

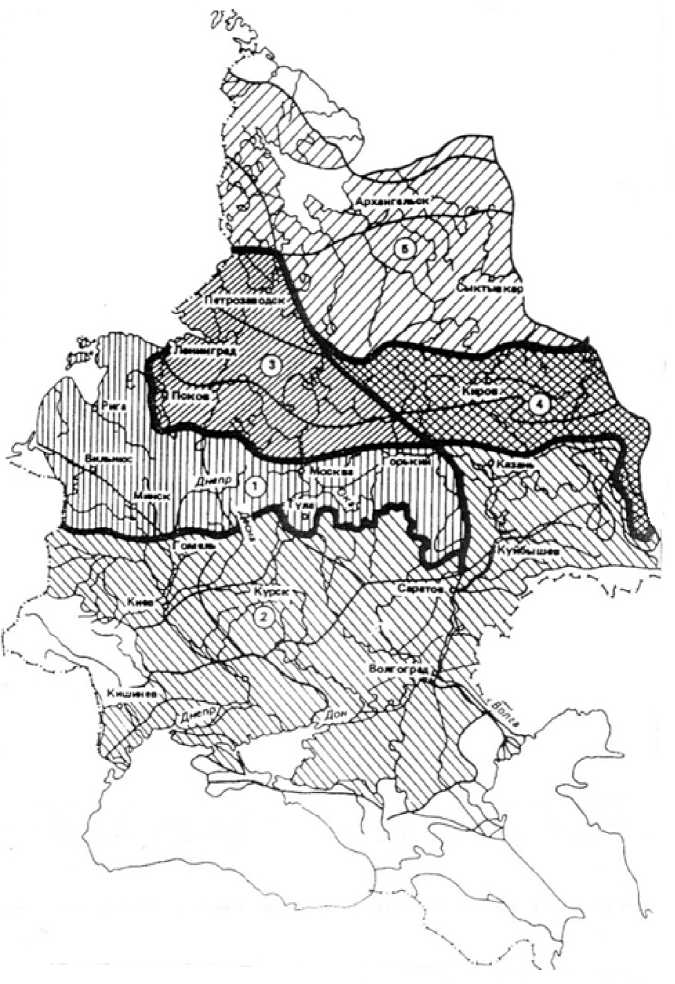

ждения стационарного отдыха, лыжные базы, детские лагеря, базы отдыха, санатории и профилактории, ведётся строительство коттеджей и дач. Лесные территории Самарской области характеризуются высокой рекреационной пригодностью (2 район) (рис. 1).

Рис.1. Схема рекреационной пригодности лесов европейской части России

(Казанская и др., 1977):

1 – наивысшая; 2 – высшая; 3 – средняя; 4 – относительно низкая; 5 - низкая

Высокая плотность населения и благоприятные природные условия определяют значительный рекреационный потенциал лесов. Количество единовременно отдыхающих за пределами города составляет до 60%, а посещаемость лесных территорий составляет от 1-5 до 6-20 чел./га, т.к. они доступны для транспорта. Рекреационное освоение лесов с каждым десятилетием растет.

По данным разных авторов значительные рекреационные нагрузки в комплексе негативно воздействуют на все компоненты лесного фитоценоза (древостой, подлесок, травостой), при этом снижаются санитарно-гигиенические, водоохранные и поч- возащитные функции лесов, теряется их эстетическая ценность. В местах отдыха происходит изреживание растительного покрова, снижение проективного покрытия и значительное обеднение видового состава, исчезают коренные лесные растения, формируются рудерально-придорожные комплексы, появляются новые, ранее не свойственные естественной флоре синантропные и адвентивные виды, нарушается возобновление лесообразующих пород, уплотняется почва, разрушается лесная подстилка, а так же ухудшается жизненное состояние древостоев, вследствие чего снижается их устойчивость к энтомовредителям и болезням (Болдырев, 1995; Дунаев и др., 2011; Ежов, 2016; Куренкова, 1998; Пшеничникова, Ерохина, 2011; Симоненкова, 2006; Степанов, 2002; Химич, 2013).

Поэтому с лесопатологической точки зрения изучение влияния интенсивности рекреационной нагрузки на поражённость деревьев возбудителями заболеваний, приводящих к ухудшению их жизненного состояния является одной из актуальных задач и имеет важное практическое значение. Необходимость её решения очевидна и для пригородных лесов г. Самары, которые в настоящее время испытывают значительное рекреационное воздействие.

В литературе встречаются сведения о влиянии рекреации на заражённость древесных растений теми или иными возбудителями заболеваний (Богомолова, 2015; Калугина, Дунаев, 2012; Сафонов, 2013; Сионова, 2005), хотя по мнению Р.В. Ершова (2008) на всех стадиях дигрессии особое влияние на санитарное состояние деревьев не оказывается.

Таким образом, целью исследования является изучение встречаемости фитопа-тогенных грибов в пригородных лесах г. Самары и определение степени поражения ими древостоев в зависимости интенсивности рекреационной нагрузки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились в лесных сообществах в окрестностях г. Самары (Лесопарковые участки «Берёзовая роща» и «Мехзаводской»).

Изучение видового состава и сбор образцов грибов производился методами маршрутного учёта и закладки безразмерных пробных площадей по 100 деревьев. На маршруте производилось описание растительности и учёт субстратов, на которых обитали грибы. В пределах пробных площадей проводилось более детальное лесопатологическое обследование, определялось жизненное состояние встреченных деревьев (Алексеев, 1989), количество деревьев, поражённых фитопатогенными грибами (трутовик дубовый, ложный дубовый трутовик, трутовик серно-жёлтый, опёнок летний, мучнистая роса) и учёт их встречаемости в зависимости от возраста древостоев. По частоте встречаемости грибы были отнесены к 5 классам: I – виды с встречаемостью до 20%, II – 21-30%, III – 31-40%, IV – 41-50%, V – 51% и более.

Поскольку деятельность грибов на конкретном дереве связана с развитием одного экземпляра, то естественно, что количество появившихся плодовых тел не свидетельствует о появлении нескольких экземпляров грибов. Поэтому под термином встречаемость дереворазрушающих грибов подразумевается факт присутствия данного вида гриба на конкретном дереве, независимо от количества плодовых тел.

Стадии рекреационной дигрессии определяли по методике Н.С. Казанской с соавторами (1977). Распределение древостоев по классам возраста приведено в табл. 1.

Определение собранных образцов осуществлялось с использованием русскоязычной и зарубежной литературы (Бондарцева, 1986, 1998; Nordic Macromycetes, 1997; Кузьмичев и др., 2004).

Таблица 1. Распределение древостоев по классам возраста

|

Класс возраста |

Возраст, лет |

|

|

Породы семенного происхождения |

Породы порослевого происхождения |

|

|

I |

1-20 |

1-10 |

|

II |

21-40 |

11-20 |

|

III |

41-60 |

21-30 |

|

IV |

61-80 |

31-40 |

|

V |

81-100 |

41-50 |

|

VI |

101-120 |

51-60 |

Характер распространения (Р) и степень развития мучнистой росы (R) рассчитывались по формулам:

Р = 21 ioo%,

N

R = £(a^b) ioo%,

N где Σ(a*b) – сумма произведений числа листьев на соответствующий балл поражения, n – число больных листьев, N – общее число учтённых листьев.

Поражённость листьев мучнистой росой оценивалась по 6-бальной шкале: 0 – нет поражений; 1 – единичные, мелкие пятна налёта гриба; 2 – поражение болезнью до 25%; 3 – поражение до 50%; 4 – поражение листа до 75%; 5 – поражение листовой пластинки более 75%.

Для учёта механических повреждений листовых пластинок применялась следующая шкала: 0 – неповреждённые листья; 1 – единичные, мелкие повреждения; 2 – объедено до 25% листа; 3 – до 50%; 4 – до 75%; 5 – повреждения занимают более 75%.

Полученные результаты обрабатывались методом математической статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В окрестностях г. Самары преимущественно представлены дубравы с примесью Tilia cordata и Acer platanoides, находящиеся на разных стадиях дигрессии (от 2 до 4) с доминированием в подлеске Corylus avellana и Euonymus verrucosa, а в травостое – Aegopodium podagraria, Convallaria majalis, Carex pilosa и Galium odoratum .

При обследовании лесных территорий на стволах деревьев были обнаружены следующие виды грибов: мучнистая роса ( Microsphaera alphitoides Gr. et Maubl.) (табл. 2), трутовик дубовый (Fomes fomentarius (L.) Fr.), ложный дубовый трутовик ( Phellinus robustus Bourd. et Yalz.) (табл. 3).

Реже встречались трутовик серно-жёлтый ( Laetiporus sulphureus (Bull.) Bond. et Sing.), опёнок летний ( Kuehneromyces mutabilis (Schaeffer.) Singer & A.H. Smith.), а так же трутовик скошенный ( Inonotus obliquus (Pers.) Pil.) и опёнок осенний ( Armillaria mellea (Vahl.) P. Kumm.).

На пнях и валежнике отмечены трутовик окаймлённый ( Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst.), ложноопёнок серно-жёлтый ( Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.), редко гериций коралловидный ( Hericium coralloides (Scop. ex Fr.) S. F. Gray).

На клёне платановидном выявлена черная пятнистость ( Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.), на липе мелколистной – тёмно-бурая пятнистость (Cercospora microsora Sacc.).

Таблица 2. Распространение и степень развития мучнистой росы

|

Участок леса |

w о н u о м ID У Ct св । У О е |

Я #—- о ° и о 1-2 CL S Я У g У О to X Н св к О Я у О о Я Я ° 2 у й 4 5 s |

о я я о к я У к О о У D Я У ID У я w У я У н и |

Поражённость листьев мучнистой росой (%) |

и Я Я О ^ и и uuo D я я я i я § 5 |

|

|

D я я я о У я У |

я го & W Я Н я н и |

|||||

|

11 квартал |

||||||

|

Дубрава с клёном и ясенем лещиново-снытево-разнотравная |

10Д |

61,2-п/38 |

4 |

43,7 |

37,5 |

56,1 |

|

Дубрава мятликоворазнотравная |

8Д1К1Я |

56,1-п/41 |

4 |

70,8 |

25,6 |

34,7 |

|

8 квартал |

||||||

|

Дубо-липняк с клёном ле-щиново-снытево-волосистоосоковый |

7Л2Д1К |

72,4-п/27 |

2 |

37 |

13,3 |

31,5 |

|

Липо-дубрава с клёном лещиново-ландышево-снытевая |

9Д1К |

80,2-з/17 |

2 |

46,7 |

15 |

36,8 |

|

12 квартал |

||||||

|

Дубрава лещиново-снытево-разнотравная |

10Д |

65-п/35 |

3 |

56 |

16,1 |

48,6 |

|

Дубрава мятликоворазнотравная |

10Д |

62,3-п/39 |

4 |

33 |

21,5 |

39 |

|

Дубрава с клёном и ясенем лещиново-снытево-разнотравная |

8Д1К1Я |

57,5-п/41 |

4 |

80 |

29 |

52,3 |

|

9 квартал |

||||||

|

Липняк с дубом волосистоосоковый |

9Л1Д+К |

73,2-п/21 |

2 |

44,6 |

14,5 |

50,7 |

|

Дубо-липняк с клёном ле-щиново-снытево-волосистоосоковый |

6Л3Д1К |

82,5-з/15 |

2 |

35,3 |

12,6 |

37,5 |

|

5 квартал |

||||||

|

Дубрава с липой и клёном лещиново-снытево-звездчатковая |

8Д1Л1К+В |

75,4-п/23 |

2 |

13 |

18 |

25,6 |

|

Дубрава с липой и клёном лещиново-снытево-волосистоосоковая |

8Д1Л1К+В |

71,2-п/19 |

2 |

32 |

24 |

30,5 |

|

Липо-дубрава с клёном лещиново-подмаренниково-снытевая |

5Д4Л1К |

76,4-п/24 |

2 |

39 |

22,1 |

34,8 |

|

Среднее значение |

- |

68,6 |

- |

44,3 |

20,8 |

39,8 |

На слабонарушенных участках (2 стадия дигрессии) при повреждении листьев в среднем на 35,3%, распространение и развитие болезни составляет соответственно 35,4% и 17,1%. При увеличении интенсивности рекреационной нагрузки (от 2 к 4 стадии рекреационной дигрессии) показатели повреждения листьев увеличиваются на 10,8%, а распространение и развитие мучнистой росы на листьях дуба – на 21,3% и 8,9%, соответственно. На участках, относимых к 4 стадии рекреационной дигрессии часть листьев дуба была полностью покрыта налётом мучнистой росы. Жизненное состояние древостоев, в основном, оценивается как повреждённое (ослабленное) (56,1-76,4%), реже – здоровое (80,2-82,5%).

Таблица 3. Влияние рекреационных нагрузок на встречаемость фитопатогенных грибов

|

Участок леса |

я Ct « О я к я 8 у ® й И У Р^ ID У W Я у й н и |

X я У И О Q Я tt О Ы И 5 У Я Я & Я ^ О |

। а" Я О о а я « ю U й СЯ Я S u Ct ° X О Я я 2 ^ Я я О Рч Я S о н У о У * я |

Встречаемос ть грибов, % |

|||

|

Ложный дубовый трутовик, Phellinus robustus Bourd. et Yalz. |

Трутовик дубовый, Fomes fo-mentarius (L.) Fr. |

Трутовик серножёлтый, Laetiporus sulphureus (Bull.) Bond. et Sing. |

Опёнок летний, Kuehne-romyces mutabilis (Schaeffer.) Singer & A.H. Smith. |

||||

|

11 квартал |

4 |

54 |

39,5 |

71,4 |

35,7 |

- |

- |

|

8 квартал |

2 |

39 |

22 |

58,9 |

46,2 |

15,4 |

- |

|

12 квартал |

3-4 |

68 |

38,3 |

81,8 |

22,7 |

- |

- |

|

9 квартал |

2 |

36 |

18 |

65,4 |

34,6 |

7,7 |

11,5 |

|

5 квартал |

2 |

42 |

22 |

85,7 |

7,1 |

10,7 |

14,3 |

|

Среднее значение |

- |

47,8 |

28 |

72,6 |

29,3 |

6,8 |

5,2 |

Данные таблицы свидетельствует, что среднее число заражённых деревьев составляет – 47,8%, а здоровых – 52,2%. Установлено, что усиление степени рекреационного воздействия приводит к увеличению встречаемости на деревьях ложного дубового трутовика (от 58,9% и 65,4% на 2 стадии до 71,4% и 81,8% на 3-4 стадиях дигрессии).

Данный факт можно объяснить тем, что при усилении рекреационных нагрузок происходит механическое воздействие на почву, её уплотнение, что приводит к повреждению корней. В местах образования механических повреждений на стволах и корнях деревьев образуются «ворота» для проникновения различных грибных инфекций, что способствует ослаблению жизненного состояния древостоев.

Исключение составляет 5 квартал с высокой степенью повреждения деревьев ложным дубовым трутовиком (85,7%), что вероятнее всего связано со значительным количеством сильно ослабленных, отмирающих деревьев (42%).

Для остальных фитопатогенных грибов (трутовик дубовый, трутовик серножёлтый, опёнок летний) прямой взаимосвязи между интенсивностью рекреационной нагрузки и показателями, отражающими фитосанитарное состояние сообщества, не выявлено. Значительное количество плодовых тел отмечено на участках с высоким процентом сильно ослабленных отмирающих деревьев (11, 12 кварталы). Следовательно, на распространённость трутовиков и опёнка интенсивность рекреационной нагрузки влияет в меньшей степени чем захламлённость территории и санитарное состояние древостоев.

Наибольшую встречаемость имеет ложный дубовый трутовик (V класс), реже отмечены дубовый трутовик (III класс), трутовик серно-жёлтый и опёнок летний (I класс).

Учёт встречаемости грибов проводился в разновозрастных древостоях. Полученные данные были сведены в табл. 4.

Таблица 4. Степень поражения древостоев в зависимости от возраста

|

Участок леса |

Возраст древостоев / Класс возраста |

Количество деревьев, % |

|

|

Повреждённых |

Здоровых |

||

|

11 квартал |

140/VI |

54 |

46 |

|

8 квартал |

75/IV |

39 |

61 |

|

12 квартал |

110/VI |

68 |

32 |

|

9 квартал |

80/IV |

36 |

64 |

|

5 квартал |

85/V |

42 |

58 |

|

Средний возраст |

98 |

47,8 |

52,2 |

Наиболее сильно повреждены древостои, находящиеся в VI-м классе возраста (61%), в меньшей степени поражены насаждения в IV-м классе возраста (37,5%). Следовательно, в старовозрастных древостоях в стволах происходит процесс активного отмирания нижних ветвей (появление «ворот инфекции»).

ВЫВОДЫ

Таким образом, на основании проведённого анализа фитосанитарных показателей выявлено, что при увеличении интенсивности рекреационной нагрузки (от 2 к 4 стадии дигрессии) увеличивается распространение и степень развития мучнистой росы на листьях дуба. В лесных сообществах довольно широко распространён ложный дубовый трутовик и фаутность деревьев дуба от этого гриба очень высока, что подтверждает данные И.П. Куренковой (1998). Существенное влияние на встречаемость ложного дубового трутовика оказывают рекреационные нагрузки. Заражённость деревьев другими фитопатогенными грибами (трутовик дубовый, серно-жёлтый, опёнок летний) зависит от процента сильно ослабленных отмирающих деревьев и от их возраста.

Увеличение процента деревьев, поражённых грибами закономерно приводит к ухудшению их жизненного состояния, ослаблению, снижению устойчивости, и, в дальнейшем, к увеличению их подверженности ветровалу. При этом невозможно гарантировать защиту здоровых древостоев и при отсутствии необходимого ухода они теряют свои декоративные свойства. Таким образом, грибные заболевания оказывают значительное влияние на санитарное состояние насаждений.

Полученные данные могут быть использованы при организации и реализации лесопатологического мониторинга в рекреационных лесах, а также при проведении в них санитарно-оздоровительных мероприятий.

С учётом сложившейся фитосанитарной ситуации в пригородных лесах требуется применение следующих типов лесозащитных мер и лесохозяйственных мероприятий. В первую очередь, они должны быть направлены против массового развития трутовиков и вырубку сухостойных деревьев, утилизацию бурелома и порубочных остатков, обжигание пней. Целесообразно применять метод засыпания порубочных остатков почвой для предотвращения заселения их грибами, проводить обрезку и 133

уничтожение больных органов растений, сбор и уничтожение плодовых тел трутовых грибов. Применение индивидуальной защиты деревьев на основе химических методов необходимо проводить при единичном поражении деревьев.

Список литературы Влияние рекреационных нагрузок на встречаемость дереворазрушающих грибов в лесных сообществах пригородных лесов города Самары

- Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение, 1989. № 4. С. 51-57.

- Богомолова О.И. Древоразрушающие грибы дубрав Оренбургского Предуралья // Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Оренбургский государственный педагогический университет. Оренбург, 2015.

- Болдырев В.А. Влияние рекреационного вытаптывания на некоторые лесные фитоценозы в Саратовском Правобережье // Вопросы экологии и охраны природы в лесостепной и степной зонах: Межвузовский сборник научных трудов, 1995. С. 155-160.

- Бондарцева М.А. Определитель грибов России: (порядок Афиллофоровые). Вып. 2. СПб.: Наука, 1998. 391 с.

- Бондарцева М.А., Пармасто Э.Х. Определитель грибов СССР: (Афиллофоровые). Вып. 1. Л.: Наука, 1986. 192 с.