Влияние религиозного разнообразия населения на социально-экономические показатели регионов Российской Федерации

Автор: Гравчикова Алина Алексеевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 1 (118) т.30, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. В современном мире глобализация приводит к активному взаимодействию представителей различных культур, однако остается вопросом, каким образом это отражается на жизни общества. Цель статьи - оценить влияние религиозного разнообразия на уровень благосостояния населения регионов Российской Федерации. Материалы и методы. В ходе анализа использовались данные Арены - Атласа религий и национальностей и Федерального агентства по делам национальностей. Религиозное разнообразие оценивалось с использованием двух показателей: индекса диверсификации Симпсона и индекса поляризации. В качестве показателя благосостояния выбран объем потребления на душу населения, с одной стороны, самостоятельно отражающий уровень жизни, с другой - являющийся элементом валового выпуска. Проверка существования связи между религиозной неоднородностью и показателем благосостояния осуществлялась при помощи регрессионного анализа, была произведена оценка панельных регрессий. Результаты исследования. Подтверждено, что религиозное разнообразие влияет прямо пропорционально на коэффициент разводимости, который, в свою очередь, оказывает отрицательное воздействие на уровень потребления в регионах Российской Федерации. Выявлена прямая отрицательная связь непосредственно между конфессиональной неоднородностью и объемом потребления. Доказано, что религиозное разнообразие отрицательно воздействует на экономические показатели посредством социальной сферы жизни общества. Обсуждение и заключение. В рассматриваемый временной промежуток продолжалась тенденция постепенного сокращения религиозной неоднородности. Указанные процессы являются благоприятной основой для повышения показателей благосостояния общества, поскольку снижают негативное влияние религиозной неоднородности, в том числе и на уровень потребления. Используемые в ходе анализа данные и методы, а также полученные результаты могут послужить основой для проведения дальнейших исследований. Произведенные оценки и сформулированные на их основе выводы полезно учитывать при принятии решений в сфере социально-экономической политики государства, которая требует учета широкого перечня факторов, в число которых входит и культурный фон общества

Религиозная неоднородность, религиозная поляризация, экономическое развитие, потребление, институт семьи, регионы российской федерации

Короткий адрес: https://sciup.org/147237074

IDR: 147237074 | УДК: 322(470+571)

Текст научной статьи Влияние религиозного разнообразия населения на социально-экономические показатели регионов Российской Федерации

УДК 322(470+571)

Введение. В современном мире глобализация приводит к активному взаимодействию представителей различных культур, однако остается вопросом, каким образом это отражается на жизни общества. Цель статьи – оценить влияние религиозного разнообразия на уровень благосостояния населения регионов Российской Федерации. Материалы и методы. В ходе анализа использовались данные Арены – Атласа религий и национальностей и Федерального агентства по делам национальностей. Религиозное разнообразие оценивалось с использованием двух показателей: индекса диверсификации Симпсона и индекса поляризации. В качестве показателя благосостояния выбран объем потребления на душу населения, с одной стороны, самостоятельно отражающий уровень жизни, с другой ‒ являющийся элементом валового выпуска. Проверка существования связи между религиозной неоднородностью и показателем благосостояния осуществлялась при помощи регрессионного анализа, была произведена оценка панельных регрессий.

Результаты исследования. Подтверждено, что религиозное разнообразие влияет прямо пропорционально на коэффициент разводимости, который, в свою очередь, оказывает отрицательное воздействие на уровень потребления в регионах Российской Федерации. Выявлена прямая отрицательная связь непосредственно между конфессиональной неоднородностью и объемом потребления. Доказано, что религиозное разнообразие отрицательно воздействует на экономические показатели посредством социальной сферы жизни общества.

Обсуждение и заключение. В рассматриваемый временной промежуток продолжалась тенденция постепенного сокращения религиозной неоднородности. Указанные процессы являются благоприятной основой для повышения показателей благосостояния общества, поскольку снижают негативное влияние религиозной неоднородности,

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

в том числе и на уровень потребления. Используемые в ходе анализа данные и методы, а также полученные результаты могут послужить основой для проведения дальнейших исследований. Произведенные оценки и сформулированные на их основе выводы полезно учитывать при принятии решений в сфере социально-экономической политики государства, которая требует учета широкого перечня факторов, в число которых входит и культурный фон общества.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 19-310-90010 «Этнокультурное разнообразие, экономическое развитие и проблемы управления в регионах России».

Introduction. In the modern world globalization leads to the active interaction of representatives of different cultures. However, there are questions of how this affects the life of society. The purpose of this article is to assess the religious diversity impact on the wellbeing level of the population of the Russian Federation regions.

Materials and Methods. For analysis the author has used data from the Atlas of Religions and Nationalities of Russia “Arena” and the Federal Agency for Ethnic Affairs. Religious diversity was assessed using two indicators: the Simpson Diversity Index and the Polarization Index. The paper considers the consumption level as an indicator of well-being. On the one hand, the consumption level reflects independently the standard of living; on the other hand, it is an element of gross output. The correlation between religious heterogeneity and the well-being indicator was checked by using regression analysis. Besides the panel regressions were also evaluated.

Results. The economic analysis confirms that religious diversity is directly proportional to the divorce rate, which has a negative impact on the consumption level in the Russian Federation regions. In addition, there are direct negative relationship between confessional heterogeneity and consumption. The results lead to the conclusion that religious diversity negatively affects economic indicators through the social sphere.

The author declares that there is no conflict of interest.

Funding. The material was prepared as part of the RFBR project No. 19-310-90010 “Ethnocultural diversity, economic development and management problems in the regions of Russia”.

Введение. Современные процессы глобализации стремительно усиливают взаимозависимость национальных экономик [1]. Тот факт, что быстрые перемещения по миру человеческих ресурсов и технологий способствуют сближению культур [1-4], является предпосылкой интереса со стороны научного сообщества к формирующемуся при этом культурному пространству. Однако однозначного мнения в отношении того, как последствия указанных явлений воздействуют на благосостояние, нет [5–7].

В настоящей работе проводится проверка возможного влияния религиозной неоднородности населения регионов Российской Федерации на уровень потребления на душу населения. При этом предполагается, что каналом воздействия является институт семьи. Проверяемые гипотезы можно сформулировать следующим образом:

-

1. Религиозное разнообразие оказывает отрицательное влияние на уровень потребления.

-

2. Религиозное разнообразие оказывает прямо пропорциональное влияние на уровень разводов.

-

3. Уровень разводов оказывает отрицательное влияние на уровень потребления.

Цель статьи – на основе предшествующих исследований, интегрируя представленные в них идеи и методы, провести анализ воздействия религиозной неоднородности регионов Российской Федерации на благосостояние, выраженное через уровень потребления на душу населения. Кроме этого, ориентируясь на рекомендации К. Озгена о том, что для будущих исследований важно сосредоточиться на точных механизмах, посредством которых разнообразие влияет на экономику [6], в данной работе выдвигается предположение, что влияние религиозного разнообразия происходит через прочность института семьи.

Обзор литературы. Миграция и информационная глобализация имеют долгосрочные последствия для общества, поэтому экономисты и социологи все чаще обращают внимание на культуру и культурное разнообразие, которые подвержены их воздействию и которые рассматриваются при этом в качестве фактора, оказывающего влияние на благосостояние.

Исследования последних трех лет, направленные на изучение связи культуры и показателей экономического роста, основаны чаще всего на данных аналогичных друг другу Европейского1 и Мирового2 обзоров ценностей, используемых в зависимости от того, какой набор наблюдений рассматривается. С. Беугелсдийк, М. Я. Класинг, П. Милионис пришли к выводу, что отдельные виды ценностей, такие как доверие, имеют положительную связь с ВВП на душу населения в странах Европы [8]. Х. Пилипенко, Н. Литвиненко и Т. Барна также изучали ценности населения ряда стран Европы, рассматривая при этом ценностные ориентации с точки зрения их влияния на инновационные склонности человека, и в результате пришли к заключению, что инновационная деятельность напрямую зависит от социокультурных ценностей, определяющих человеческие предрасположенности, привычки и мотивации. В качестве объяснения результатов авторы отмечают двойственную природу инноваций, которая проявляется в симбиозе инновации и продукта творчества: инновационный импульс возникает из стремления человека получить экономическую выгоду, с одной стороны, и достичь оригинальности, обусловленной традициями определенной культуры, – c другой [9]. А. А. Ромеро и Дж. Эдвардс привели доказательство того, что предельное влияние прямых иностранных инвестиций на рост ВВП различается в зависимости от степени культурных ценностей в странах мира [10]. К. Кафка, П. Костис и П. Петракис в своем исследовании приходят к выводу, что институты и культура взаимосвязаны и дополняют друг друга с точки зрения их роли в экономическом развитии. Вывод основан на том, что рост ВВП на душу населения наблюдается только в случае одновременного благоприятного институционального и культурного фона [11]. Нарушение одного из составляющих ведет к более низкому уровню развития. Таким образом, один и тот же институциональный фон может по-разному влиять на экономическое развитие в зависимости от культурного фона. К. Пантелис в своей работе уточняет, на основе чего культурный фон может меняться, используя при этом схему соотношения ценностей, предложенную Ш. Шварцем [12]. В качестве фактора изменений рассматривается уровень экономической неопределенности, который может перестраиваться под воздействием таких событий, как мировой финансовый кризис 2008 г. или недавняя пандемия COVID-19. Автор утверждает, что поведение, предпочтения и в целом культурный фон общества в условиях неопределенности меняются, что влияет на способ принятия решений и экономическое развитие [13].

Ко второй группе относится обширный перечень работ, рассматривающих в качестве фактора благосостояния уже не отдельные виды ценностей и культур, а их многообразие, что более характерно для современных неоднородных обществ. На основе данных о культурном составе авторы производят количественную оценку неоднородности, которая затем изучается на предмет существования ее связи с показателями благосостояния.

Как и в предыдущей группе исследований, в последние несколько лет часть авторов для расчета показателей культурной неоднородности стран мира и Европы используют данные Европейского и Мирового обзоров ценностей. Результаты анализа К. Лю, Ц. Ян и Х. Цзоу показывают, что культурная неоднородность ценностей жителей Китая отрицательно коррелирует с ВВП и прямо пропорционально - с социальным конфликтом [14]. Хорошее объяснение взаимосвязи полученных результатов предложено в работе Э. Л. Юн: существование этнического конфликта сопровождается альтернативными издержками, такими как потерянное время и ресурсы, которые вместо этого можно было бы инвестировать в экономическое развитие [15]. С. Беугел-сдийк, М. Я. Класинг и П. Милионис, изучив страны Европы, также пришли к заключению, что между неоднородностью ценностей и региональным экономическим развитием, выраженным через ВВП на душу населения, связь отрицательная [8].

Еще одним популярным критерием неоднородности в работах последних лет является лингвистическая дистанция. Показатель представляет собой долю слов, похожих на два языка, расстояние между которым рассматри-вается3. Х. Дейл-Олсен и Х. Финсераас изучили данные норвежских фирм и выявили, что лингвистическая неоднородность отрицательно влияет на совокупную факторную производительность (соотношение общего объема производства и средневзвешенного значения затрат труда и капитала). Мерой разнообразия при этом выступало среднее языковое расстояние между двумя случайно выбранными сотрудниками на рабочем месте [16]. А. Шевалье в своем исследовании представил оценку влияния этнолингвистического

- состава участников семинаров одного из университетов Лондона, входящего в число 30 лучших университетов мира (точное название университета в статье не приводится), на успеваемость. Автор произвел расчет индекса неоднородности с использованием информации о лингвистическом расстоянии всех иностранных языков до английского языка. По результатам оценки влияния показателя неоднородности на успеваемость был сделан вывод, что студенты иностранного происхождения получают выгоду от более высокого этнолингвистического разнообразия с точки зрения успеваемости, и, следовательно, стратегическое исключение сегрегации (разделения) в классах может улучшить успеваемость и интеграцию иностранных учащихся [17].

Несмотря на новые тенденции в области анализа культурной неоднородности, изначально интерес был проявлен к этническому и национальному разнообразию, а также к разнообразию по месту рождения. В работе Д. И. П. Оттавиано и Дж. Пери зафиксирована положительная связь уровня заработной и арендной платы с разнообразием населения по месту рождения в мегаполисах США. По мнению авторов, результаты согласуются с положительным влиянием разнообразия на производительность: более многокультурная городская среда делает граждан США более продуктивными [18]. С. Рупакиас и С. Димоу в ходе анализа местных рынков труда в Греции пришли к выводу, что индексы разнообразия и поляризации демонстрируют положительную связь с занятостью (соотношением занятости и численности населения) и ВВП на одного работника. Набор данных, на основе которых производился расчет показателей разнообразия, варьировался: структура общей численности населения и структура иммигрантов. Кроме индексов неоднородности и поляризации использовался альтернативный показатель – доля иммигрантов [19].

К. Ди Берардино, Д. Д’Инджулло, Д. Фурия и А. Картоне изучали данные итальянских провинций и пришли к выводу, что увеличение неоднородности мест рождения и доли иммигрантов значительно способствует выпуску продукции на душу населения [20]. А. Нибур и Дж. К. Петерс для оценки влияния состава рабочей силы на начальную заработную плату в немецких компаниях также использовали в дополнение к индексам неоднородности показатель долей иностранных рабочих и обнаружили отрицательное влияние последнего на начальную заработную плату высококвалифицированных сотрудников. Результаты анализа с применением индексов неоднородности и поляризации свидетельствуют, что национальное разнообразие не оказывает воздействия на начальную заработную плату, при этом аналогичные показатели возрастной и гендерной неоднородности ее снижают [21]. Ф. Клаудио, Ф. Монтоббио и А. Вентурини утверждают, что иммигранты с высоким уровнем образования положительно влияют на инновации, выраженные через уровень цитирования патентов в отраслях промышленности Франции, Великобритании и Германии [22]. Аналогичные результаты представили Д. Краун, А. Фэджиан и Дж. Коркоран, которые отмечают положительное воздействие визовой программы, измеряемой долей обладателей визы временного выпускника в общей численности населения Австралии на количество патентных заявок [23]. В качестве примера недавней отечественной работы можно привести исследование А. Н. Буфетовой и Е. А. Коломак, в котором авторы выявили положительное влияние индекса национальной неоднородности и отрицательное влияние индекса национальной поляризации на выпуск продукции, бюджетные расходы и уровень преступности в регионах Российской Федерации [24].

Кроме того, по сравнению с общим объемом исследований в данной области, достаточно редко встречается анализ религиозного состава населения. Например, О. Кодила-Тедика и Дж. Агбор пришли к выводу, что религиозное разнообразие ряда стран Африки к югу от Сахары оказывает отрицательное влияние на процесс развития через его воздействие на инвестиции, а поляризация – положительное [25]; напротив, Дж. Г. Монтальво и М. Рейнал-Кверол представили подтверждение того, что религиозная неоднородность в ряде стран мира имеет косвенную положительную связь с валовым выпуском на душу населения через снижение доли государственного потребления в ВВП, увеличение уровня инвестиций и снижение вероятности гражданских войн, а религиозная поляризация – наоборот [26].

Таким образом, несмотря на обширный перечень исследований по оценке влияния культурной неоднородности населения на благосостояние, однозначного мнения в отношении наличия этой связи, а также направления ее воздействия нет. Поскольку многократный и разносторонний анализ стран мира не привел к единообразию выводов, целесообразен переход к изучению культурной неоднородности на региональном уровне. В дальнейших работах о связи культурного разнообразия и экономического развития интересно обратить внимание на менее популярные среди существующих публикаций данные, характеризующие культурную структуру населения. Так, например, религия, которая, достаточно редко рассматривалась в качестве критерия неоднородности, по мнению Дж. Г. Монтальво и М. Рейнал-Кверол, больше, чем другие измерения, различает людей [7].

Материалы и методы. Для текущего анализа в качестве отличительной культурной особенности, являющейся и отражением исторического прошлого, и институтом норм и ценностей, выбрана религия; в качестве объекта исследования – регионы России. Для анализа использовались данные Арены – Атласа религий и национальностей (некоммерческая Исследовательская Служба «Среда») и Федерального агентства по делам национальностей за 2012 и 2015 гг. Характеристики религиозного состава населения субъектов Российской Федерации на конец рассматриваемого периода (2015 г.) представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1. Характеристики религиозного состава населения регионов Российской Федерации, 2015 г.4

T a b l e 1. The religious composition characteristics of the population of the Russian Federation regions, 2015

|

Показатель / Indicator |

s О OJ 55 m £ co > у ti s s я £ h s |

s m и 2 |

я > Сц и |

5 § О 'У ^ и |

-5 1 сб S |

S .2 я m о S "о #ё г©^ О SS |

|

Православие / Orthodoxy |

0,923 |

0,030 |

0,636 |

0,163 |

0,672 |

0,257 |

|

Ислам / Islam |

0,894 |

0,000 |

0,062 |

0,144 |

0,017 |

2,303 |

|

Буддизм / Buddhism |

0,582 |

0,000 |

0,020 |

0,091 |

0,002 |

4,498 |

|

Атеизм / Atheism |

0,280 |

0,024 |

0,121 |

0,056 |

0,116 |

0,460 |

|

Своя вера / One’s own belief |

0,268 |

0,015 |

0,127 |

0,059 |

0,115 |

0,466 |

|

Язычество / Paganism |

0,131 |

0,000 |

0,007 |

0,018 |

0,003 |

2,654 |

|

Прочие / Other |

0,070 |

0,001 |

0,017 |

0,014 |

0,012 |

0,832 |

|

Старообрядчество / Old Belief |

0,040 |

0,000 |

0,005 |

0,006 |

0,002 |

1,333 |

|

Католицизм / Catholicism |

0,020 |

0,000 |

0,004 |

0,005 |

0,003 |

1,024 |

В соответствии с данными, представленными в таблице 1, можно утверждать, что наиболее распространенными являются группы «православных», «атеистов» и «своеверов» (верующие в Бога, но не исповедующие ни одну из существующих религий). Указанные конфессии присутствуют в большинстве регионов примерно в одинаковом соотношении, и сложившееся распределение исторически объяснимо.

Самые высокие значения максимума, минимума, среднего значения и медианы в совокупности с самым низким значением коэффициента вариации говорят о доминировании православия, которое до 1917 г. являлось государственной религией. Несмотря на гонения в послереволюционное время и пропаганду атеизма (который также укоренился и, как было отмечено, распространен на территории современной России), перепись 1937 г. продемонстрировала приверженность населения своей дореволюционной культуре [27]. В кратком обзоре исторических фактов В. Н. Трухина говорится о «значительном религиозном подъеме в годы войны», что также способствовало сохранению религиозных традиций среди населения «атеистической» страны5. После распада СССР большая часть населения стала постепенно возвращаться к православию. И, если не вернулась в полной мере, то на уровне подсознания большинство сегодня соотносит себя с данным конфессиональным направлением [28]. Таким образом, можно предположить, что, несмотря на отсутствие государственной религии в советское время, среди населения продолжали сохраняться и передаваться из поколения в поколение православные обычаи, являющиеся ядром русской культуры и идентичности России как государства.

Однако, несмотря на устойчивость религиозных традиций в российском обществе, резкие изменения отношения к религии на уровне государства оставили отпечаток в сознании населения. Историческое прошлое и современные процессы глобализации послужили предпосылкой формирования группы людей, допускающих существование Бога, но не относящих себя ни к одной из существующих религий – «своеверов». К результатам глобализации, помимо указанной группы, можно также отнести «католиков» и «прочих» (все религиозные ответвления, не относящиеся ни к одной из основных рассматриваемых конфессий), которые также изучались в ходе исследования как отдельные конфессии.

Помимо православия, высокие значения максимума долей приверженцев характерны для ислама и буддизма, однако, исходя из значений минимума, среднего и коэффициентов вариации, их доминирование является культурной особенностью отдельных субъектов страны. Представители указанных религий встречаются почти во всех регионах в небольшом количестве.

На основе данных о конфессиональном составе населения регионов были рассчитаны показатели неоднородности. Первый из них – это индекс диверсификации Симпсона:

N

IndxDiv = 1 -^ e/ 2, (1)

i = 1

второй – поляризации:

IndxPol = 1 -

N z i = 1

f 0.5 - еЛ

I 0.5 J

ei ,

где ei – доля населения i-й религиозной группы в общей численности населения, N - число таких групп. Индексы принимают значения от 0 до 1. Индекс Симпсона как показатель разнообразия стремится к 1 с ростом N. Индекс поляризации в противоположность индексу Симпсона стремится к 0 с ростом N, не являясь при этом ни противоположностью индекса Симпсона, ни повторением. Это происходит за счет того, что максимум достигается в том случае, когда в обществе присутствуют две группы одинакового размера (т. е. при N = 2, ei = ej = 0,5). Таким образом, показатели отражают степень неоднород -ности населения с разных точек зрения, учет каждой из которых полезен при проведении анализа.

В ходе основной части исследования, схема которого будет описана далее, кроме конфессионального состава населения использовались социально-экономические показатели регионов. Источником указанных сопутствующих данных послужил сайт Федеральной службы государственной статистики.

Основная идея данной работы состоит в проверке связи между благосостоянием общества и сформировавшейся в нем религиозной неоднородностью. В качестве показателя благосостояния был рассмотрен уровень потребления на душу населения, с одной стороны, самостоятельно отражающий финансовое положение, с другой – являющийся элементом валового выпуска. Базовой теоретической функцией анализа выбрана зависимость, основанная на макроэкономических теоретических моделях, в соответствии с которыми уровень потребления представляет собой функцию от доходов. Спецификацию, на основе которой производилась оценка, можно записать следующим образом:

CYD

= Д + Д/и i/, + Д IndxDivit + Д IndxPoL + itit

Lit

+Д4IndxDivu - IndxPolit + ц. + /t + еи, где

- вало

– потребление на душу населения в текущих ценах;

вой региональный продукт на душу населения в текущих ценах; IndxDivt - ин- декс религиозной диверсификации Симпсона; IndxPolit – индекс религиозной

Поляризации; μ i – региональный эффект; γ t – временной эффект; ε it – ошибка.

В качестве объяснения указанной выше зависимости была произведена проверка того, что воздействие религиозной неоднородности на уровень потребления населения не является прямым. Было сделано предположение, что конфессиональное разнообразие оказывает влияние на прочность института семьи, который, в свою очередь, способствует повышению благосостояния его участников, в том числе и уровня потребления. Для подтверждения этой гипотезы была произведена проверка взаимосвязи религиозной неоднородности и прочности института семьи (уровня разводов) при помощи спецификации:

Sep it = Д 0 + Д 1 ln Wedtl + Д 2 IndxDiv tt + + Д 3 IndxPol t + Д 4 IndxDvu • IndxPol t + ^ t + y t + e it,

где Sep it – общий коэффициент разводимости на 1 000 чел. населения; Wed it – общий коэффициент брачности на 1 000 чел. населения; IndxDiv it – индекс религиозной диверсификации Симпсона; IndxPol it – индекс религиозной Поляризации; μ i – региональный эффект; γ t – временной эффект; ε it – ошибка6.

Далее для подтверждения последнего предположения необходимо было произвести оценку воздействия уровня разводов на уровень потребления:

C YD

Ут = A o + Д 1 In Ут + P 2 ln SeP it + № + Y t + e .t ,

L it L it

C YD где it – потребление на душу населения в текущих ценах; it – вало-

L it L it

вой региональный продукт на душу населения в текущих ценах; Sep it – общие коэффициенты разводимости на 1 000 чел. населения; μ i – региональный эффект; γ t – временной эффект; ε it – ошибка.

Результаты исследования. Статистические характеристики индексов неоднородности Симпсона и поляризации, рассчитанных на основе приведенных в предыдущем разделе формул, и их изменение за рассматриваемый период времени представлены в таблицах 2 и 3.

Т а б л и ц а 2. Характеристики индексов религиозной неоднородности населения регионов Российской Федерации, 2012 и 2015 гг.7

T a b l e 2. Characteristics of the religious heterogeneity indices of the Russian Federation regions, 2012 and 2015

|

Индекс Симпсона / The Simpson index |

2012 |

2015 |

∆2012–2015 |

|

Минимальное значение / Minimum value |

0,370 |

0,145 |

-0,225 |

|

Максимальное значение / Maximum value |

0,816 |

0,784 |

-0,032 |

|

Среднее значение / Average value |

0,697 |

0,498 |

-0,199 |

|

Медиана / Median |

0,714 |

0,507 |

-0,208 |

|

Стандартное отклонение / Standard deviation |

0,088 |

0,130 |

0,042 |

|

Коэффициент вариации / |

0,127 |

0,261 |

0,135 |

The coefficient of variation

6 Общие коэффициенты брачности и разводимости – отношение числа зарегистрированных в течение календарного года браков и разводов к среднегодовой численности населения. Исчисляются в промилле.

7 Таблицы 2 и 3 составлены автором на основе данных Атласа религий и национальностей России (Арена) (некоммерческая Исследовательская Служба «Среда») и Федерального агентства по делам национальностей.

Т а б л и ц а 3. Характеристики индексов религиозной поляризации населения регионов Российской Федерации, 2012 и 2015 гг.

T a b l e 3. Characteristics of the religious polarization indices of the Russian Federation

В целом по данным таблицы 2 можно сказать, что в 2012 г. показатели диверсификации в регионах страны были достаточно высокими. При этом к концу рассматриваемого периода (2015 г.) произошло видимое сокращение разнообразия. Обращая внимание на значения индекса поляризации, необходимо учитывать, во-первых, тот факт, что доминирующие конфессиональные группы в регионах могут достигать 60 % населения и выше, а во-вторых, необходимо брать во внимание небольшое количество рассматриваемых конфессиональных групп – 9. Таким образом, значение индекса поляризации, близкое к 1, могут достигать и сравнительно небольшие по размерам группы, не являющиеся доминирующими в регионе. В целом значения индексов говорят том, что в большинстве регионов присутствуют явно доминирующие группы православных или иных традиционных религий, две или три выделяющиеся конфессии и прочие мелкие религиозные ответвления.

Перед проведением более детального эконометрического анализа необходимо отметить, что за рассматриваемый период времени произошло снижение количества разводов – среднее значение коэффициента разводимости уменьшилось с 4,63 в 2012 г. до 4,24 в 2015 г. Подобная динамика на фоне сокращения религиозной неоднородности соотносится с предположением о возможной прямо пропорциональной связи данных показателей. При этом изменение уровня потребления населения однозначно охарактеризовать нельзя. В среднем увеличение потребления за рассматриваемый период составило примерно 30 % на фоне аналогичного роста цен и небольшого сокращения численности населения. Более конкретные выводы в отношении поставленных гипотез можно сделать после проведения эконометрического анализа.

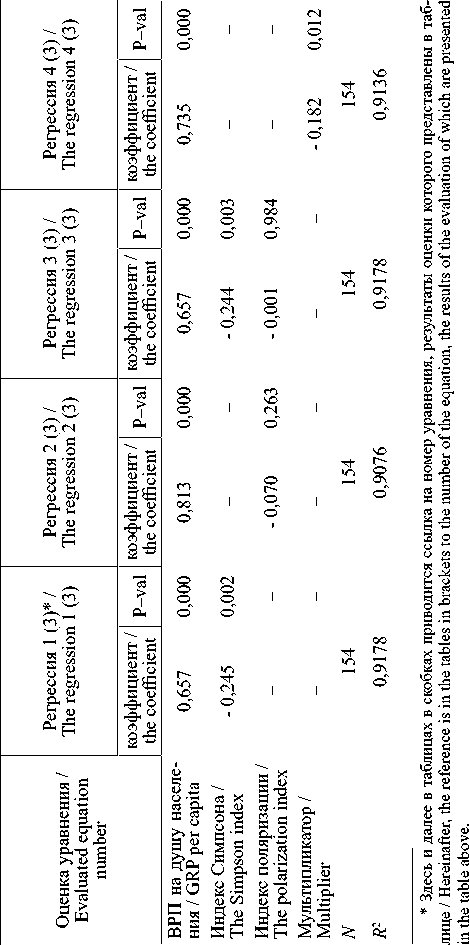

Результаты оценки первой спецификации, на основе которой проверялась связь религиозного разнообразия и уровня потребления в обществе, представлены в таблице 4. В соотвествии с последовательно проведеными тестами Вальда, Хаусма и Бройша – Пагана наиболе приемлемой оказалась модель с фиксированными эффектами, что является характерным для анализа региональных данных. Высокие значения коэффициента детерминации демонстрируют качество построенных зависимостей, результаты оценки которых говорят о существовании отрицательного воздействия индекса неоднородности Симпсона на уровень потребления. Мультипликатор, отражающий эффект совместного взаимодействия индексов разнообразия и поляризации, также оказался значим и вошел в модель с отрицательным коэффициентом. При этом влияние индекса поляризации как отдельного фактора не было зафиксировано в ходе оценки.

Как уже было сказано ранее, основной предполагаемой причиной выявленной связи может служить отрицательное влияние религиозной неоднородности на устойчивость института семьи, который, в свою очередь, с экономической точки зрения положительно влияет на уровень потребления.

Для проверки этого предположения была произведена оценка спецификаций (4) и (5). В таблице 5 приведено подтверждение прямо пропорциональной связи религиозной неоднородности и коэффициента разводи-мости. При этом рассматривались регрессии только с теми показателями неоднородности, которые оказались значимы в ходе оценки спецификации (3) – с индексом разнообразия Симсона и мультипликатором. В таблице 6 представлены результаты, в соответствии с которыми можно говорить о существовании отрицательного влияния коэффициента разводимости уже в свою очередь на уровень потребления. Во всех представленных в таблицах 5 и 6 случаях также применяется модель панельных данных с фиксированными эффектами на основании ряда проведенных тестов, высокие значения коэффициентов детерминации позволяют говорить о правомерности полученных результатов.

Таким образом, на основе произведенных оценок ожидаемая связь была выявлена, поставленные гипотезы подтверждены. При этом необходимо отметить, что все предполагаемые в составе гипотез зависимости удалось установить только в случаях с индексом диверсификации Симпсона и мультипликатором (в составе которого индекс Симпсона, определяющий значимость мультипликатора). Общее заключение по результатам эконометрического анализа можно сформулировать следующим образом: религиозное разнообразие, оцениваемое при помощи индекса диверсификации Симпсона, влияет прямо пропорционально на коэффициент разводимости, который, в свою очередь оказывает отрицательное воздействие на уровень потребления населения регионов Российской Федерации.

Т а б л и ц а 4. Регрессионные оценки (FE)

T a b l e 4. Regressive estimates (FE)

I .1

t/>

Обсуждение и заключение. По словам Дж. Хекмена, одним из главных открытий ХХ в. является то, что неоднородность и многообразие (экономических агентов и явлений) пронизывают экономическую жизнь, а следовательно, они должны непременно учитываться в эконометрических моделях [29]. В XXI в. актуальность вопроса стала расти ввиду увеличения миграционных потоков и информационной глобализации [1–4]. К настоящему моменту проведено достаточно много исследований по изучению воздействия культурной неоднородности населения на экономическое развитие и благосостояние обществ, однако однозначного мнения в отношении наличия этой связи и направления ее воздействия не установлено. Представленные на сегодняшний день работы отличаются критериями неоднородности, используемыми показателями благосостояния, объектами исследования и полученными результатами. Таким образом, сложившаяся к настоящему моменту неопределенность в этом вопросе является стимулом к продолжению изучения данной области и расширению перечня анализируемых показателей и данных.

В настоящем исследовании религиозная неоднородность учитывалась как фактор одного из показателей экономического благосостояния населения регионов Российской Федерации – уровня потребления на душу населения. Религиозная неоднородность оценивалась с использованием индексов диверсификации Симпсона и поляризации. При этом ожидалось, что связь не является прямой, а религиозное разнообразие отрицательно воздействует на прочность института семьи, в качестве количественной оценки которого использовался коэффициент разводимости.

В результате проведенного эконометрического анализа предполагаемые зависимости были выявлены, поставленные гипотезы подтверждены. Религиозное разнообразие влияет прямо пропорционально на коэффициент раз-водимости, который, в свою очередь, оказывает отрицательное воздействие на уровень потребления в регионах Российской Федерации. Полученные результаты согласуются с выводами О. Кодила-Тедика и Дж. Агбор [25] об отрицательной связи неоднородности c показателями развития и отличаются от итогов анализа Дж. Г. Монтальво и М. А. Рейнал-Кверол [26].

При этом необходимо отметить, что за рассматриваемый промежуток времени произошло сокращение религиозной неоднородности в пользу традиционных для регионов Российской Федерации религий. Указанные процессы являются благоприятной основой для повышения показателей благосостояния общества, поскольку снижают негативное влияние религиозной неоднородности, в том числе и на уровень потребления.

Полученные результаты могут послужить основой для проведения дальнейших исследований. Произведенные оценки и сформулированные на их основе выводы полезно учитывать при принятии решений в сфере социальноэкономической политики государства, которая требует учета перечня факторов, в число которых входит (должен входить) и культурный фон общества.