Влияние режима охраны на состояние ценопопуляций Adonis sibirica в Центральной Якутии

Автор: Егорова Полина Спиридоновна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

С 1992 г. на территории природного парка «Ленские столбы» введен режим охраны. В статье приведены данные о влиянии снижения антропогенного воздействия на онтогенетическую структуру ценопопуляций редкого вида Adonis sibirica Patrin. ex Ledeb.

Ценопопуляция, онтогенетическая структура, режим охраны

Короткий адрес: https://sciup.org/148179532

IDR: 148179532 | УДК: 582.

Текст научной статьи Влияние режима охраны на состояние ценопопуляций Adonis sibirica в Центральной Якутии

Adonis sibirica Patrin. ex Ledeb. – сибирский вид с дизъюнктивным ареалом, северный фрагмент которого охватывает бассейны рек Лена и Алдан. Самое северное местонахождение зафиксировано на 66º 46´ с.ш. [7]. Здесь среди северного редколесья встречаются лугово-остепненные участки с березняками, в их подлеске произрастает A. sibirica . Вид занесен в Красную книгу региона к категории редкости II [6].

Цель настоящей работы – выявление влияния режима охраны на состояние ценопопуляций Adonis sibirica в Центральной Якутии.

Материал и методика.

При изучении онтогенетической структуры це-нопопуляций (ЦП) использовали общепринятые методики [10]. Всего было изучено три ценопопу-ляции A. sibirica , две из них произрастают на территории природного парка «Ленские столбы», а третья – в окрестности с. Хатырык Намского района.

В пределах исследуемых ценозов закладывали трансекты шириной 1 м и длиной от 10 до 30 м. На каждой площадке размером 1 м² определяли онтогенетическое состояние каждой особи. В каждой ЦП было проанализировано от 198 до 229 особей. Онтогенетические состояния определяли по особям A. sibirica , выращиваемым в коллекции дикорастущей местной флоры Якутского ботанического сада. Определение демографических показателей проведено в соответствии с методиками: индекс возрастности (Δ) А.А. Уранова [9], индекс эффективности (ω) Л.А. Животовского [2], индекс восстановления (Iв) Л.А. Жуковой [3]. Описание морфологических особенностей растений проведено в соответствии с иллюстрированным словарем П.Ю. Жмылева с соавторами [4].

Результаты и их обсуждение .

A. sibirica – многолетнее травянистое короткокорневищное, кистекорневое растение. Относится к неявнополицентрической жизненной форме. Размножение его в природных условиях и в питомнике происходит преимущественно семенным способом. В питомнике морфогенез происходит по типу, характерному для секции Apenninae, описанной А.П. Пошкурлат [8]: первичный моноподиальный побег полурозеточ-ный, неветвящийся, последующие побеги с сим-подиальным нарастанием безрозеточные, моно-циклические, ортотропные или приподнимающиеся, разветвленные до 2-3 порядка, достигают высоты 35-40 см.

Подземный побег представлен коротким толстым темно-бурым вертикальным корневищем, которое формируется укороченными основаниями монокарпических побегов [5]. От него отходят придаточные шнуровидные корни диаметром до 2 мм в числе 20-30 шт.

Первая ценопопуляция, находящаяся на территории природного парка «Ленские столбы», занимает около 350 м длины и 5-7 м ширины. Располагается в зарослях кустарников: Salix brachypoda , Rosa acicularis и Spiraea medi а . Травяной покров пырейно-разнотравный, представленный Achillea millefolium, Artemisia tanacetifolia, Tanacetum vul-gare, Anemonidium dichotomum, Thalictrum minus, Geum aleppicum, Geranium pr а tense, Elytrigia repens и др., проективное покрытие 80%, плотность A. sibirica 3,1 шт. особей на 1 м2.

Вторая, более многочисленная ценопопуля-ция A. sibiricа, расположена на правом берегу реки Буотама. Здесь у подножия склона находится осинник с примесью березы, ивы, ели сибирской, занимающий площадь длиной около 500 м и шириной 10-15 м. Под его пологом произрастают низкорослые кустарники Rosa acicu- laris, Spiraea media, Cotoneaster melanocarpus, Swida alba и травы: Artemisia tanasetifolia, Vicia cracca, Geranium prаtense, Thalictrum foetidum, Th. minus и др. Плотность растений A. sibiricа здесь cоставляет всего 2,25 особи на м2. Также развит моховый покров.

Ценопопуляция, описанная в Намском районе, вытянутой формы, около 450 м длиной и местами до 15 м шириной, находится вдоль опушки прибрежного елово-березового леса. Здесь кустарниковый ярус представлен Rosa acicularis , Spiraea media , S. salicifolia . В состав злаково-разнотравного сообщества, кроме A. sibiric а , входит свыше 30 видов разнотравья: Geranium pr а tense, Lilium pensylvanicum Artemisia tanasetifolia , Galium verum и злаки: Ely-trigia repens, Poa pratensis, Agrostis gigantea . Проективное покрытие сообщества 60%, плотность A. sibiric а составляет 3,7 особи на м2.

Данные о состоянии этих ЦП при введении режима охраны в природном парке опубликованы в работе Н.С. Даниловой с соавторами [1]. Авторами выявлено, что в онтогенетических спектрах в первой ЦП преобладают группы вир-гинильных, а во второй – группы молодых и средневозрастных генеративных состояний. Отмечена низкая численность подроста.

Наши исследования позволяют судить об изменениях в ЦП после введения режима охраны в 1992 г. Ценопопуляции нормальные, неполночленные. Отсутствуют сенильные и субсенильные растения. В иные годы появляются группы временно нецветущих растений (g´2).

Усредненный спектр левосторонний, он определяется биологией вида: семенным возобновлением и большой продолжительностью полного онтогенеза. В природных ценопопуля-циях абсолютный максимум в зависимости от периодичности поступления семян в ЦП меняет положение от группы ювенильных растений до виргинильных и молодых генеративных.

В ЦП I в 2006 г. преобладают растения пре-генеративного состояния, абсолютный максимум приходится на имматурное, а меньший пик – на средневозрастное генеративное состояние (табл. 1). Все генеративные растения в ценопо-пуляции мы отнесли к состоянию средневозрастных генеративных. Это крупные растения высотой до 50-60 см, они насчитывают до 7,75±0,91 разветвленных генеративных побегов. На генеративном побеге насчитывается по 1 соплодию диаметром 1,43±0,02, число семян в соплодии до 30,2±2,19. В этой ценопопуляции растения размещены несколькими группами, внутри которых плотность особей адониса выше – до 3,1 экз/м².

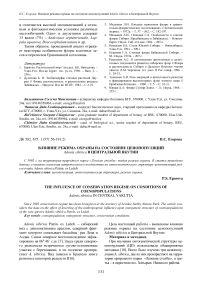

Таблица 1

|

ЦП |

Онтогенетические состояния, % |

Δ |

ω |

Iв |

||||||

|

j |

im |

v |

g´2 |

g¹ |

g² |

ss |

||||

|

I, 2006 г. |

7,44 |

54,25 |

14,89 |

- |

- |

22,34 |

1,06 |

0,14 |

0,42 |

1,93 |

|

I, 2009г. |

13,1 |

29,69 |

22,71 |

13,97 |

11,79 |

7,42 |

- |

0,14 |

0,41 |

1,97 |

|

II, 2009 г. |

2,52 |

17,68 |

28,79 |

13,13 |

28,28 |

9,6 |

- |

0,21 |

0,52 |

0,96 |

|

III, 2008 г. |

10,8 |

31,9 |

30,3 |

- |

16,2 |

10,3 |

0,005 |

0,16 |

0,39 |

3,42 |

|

III, 2009 г. |

29,41 |

18,63 |

19,61 |

25,49 |

3,92 |

2,94 |

- |

0,17 |

0,31 |

2,09 |

|

Усредненный спектр |

12,6 |

30,4 |

23,3 |

10,5 |

12,1 |

10,5 |

0,2 |

|||

Онтогенетический спектр ценопопуляций Adonis sibirica

В 2009 г. онтогенетический спектр имеет два пика: один приходится на имматурное и несколько меньший – на виргинильное состояние. Численность цветущих растений низкая, вероятно, из-за влияния летней засухи. Появляется группа временно не цветущих растений (13, 97 %).

В ЦП II в 2009 г. максимум приходится на виргинильное состояние и несколько меньший – на состояние молодых генеративных. Численность растений с задержкой цветения составляет 13,13 %. Хотя демографические показатели – индексы возрастности и эффективности – у обеих ценопопуляций близки по значению, соотношение возрастных групп, задержка на вирги-нильном, появление большого количества особей с задержкой цветения свидетельствуют о худших условиях в ЦП I.

В ЦП III онтогенетический спектр левосторонний, с максимумами на различных группах прегенеративного периода. В 2008 г. преобладают по численности особи имматурного и вир-гинильного состояния. В 2009 г. больше ювенильных растений, что говорит о благоприятных условиях прорастания и сохранения проростков. Как и в спектре предыдущих ЦП, в этот год появилась большая группа растений с задержкой цветения. В целом увеличение площади, занимаемой ЦП, высокая численность молодых растений, в сравнении с результатами предыдущих исследований [1], свидетельствуют о благоприятных условиях развития ЦП. Этому способствует место расположения данной ЦП, в период цветения адониса не доступное посетителям из-за разлива р. Лена и впадающих в нее рек.

Заключение: снижение уровня антропогенного воздействия при введении режима охраны на территории природного парка, а у ЦП Намского района обусловленное ее географическим расположением, положительно сказалось на развитии ЦП Adonis sibirica. Об этом свидетельствует оптимальное соотношение онтогенетических состояний, достаточное количество подроста, увеличение площади, занимаемой ЦП.