Влияние селена на микробиоту прикорневой зоны фасоли сорта «Сакса без волокна 615 » (Phaseolus vulgaris L.)

Автор: Усубова Е.З., Тирранен Л.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Установлено влияние селена на микробиоту прикорневой зоны фасоли сорта «Сакса без волокна 615» при замачивании семян в водном растворе селенита натрия с концентрацией селена 0,001 %.

Фасоль, селенит натрия, аккумуляция селена, возрастные изменения, микрофлора, микроорганизмы

Короткий адрес: https://sciup.org/14082263

IDR: 14082263 | УДК: 581.192.8+581.5

Текст научной статьи Влияние селена на микробиоту прикорневой зоны фасоли сорта «Сакса без волокна 615 » (Phaseolus vulgaris L.)

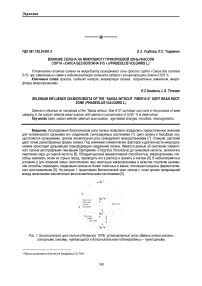

Введение. Исследования биологической роли селена позволили определить первостепенное значение для человеческого организма его соединений, синтезируемых растениями [1]. Цикл селена в биосфере осуществляется организмами, причем значительная роль принадлежит микроорганизмам [7]. Отмирая, растения дают почве разнообразные формы селена. Под влиянием климатических факторов и деятельности микроорганизмов происходит дальнейшая трансформация соединений селена. Имеются данные об окислении элементного селена автотрофными тионовыми бактериями ( Tiobacillus thiooxidans ) до селеновой кислоты, аналогично окислению серы до серной кислоты [6]. Обладая высокой аккумулятивной способностью, микроорганизмы способны извлекать селен из горных пород, переводить его в раствор и хранить в клетках [8]. В неблагоприятных условиях и для освоения новых экологических ниш некоторые микроорганизмы в качестве стратегии выживания способны переводить соединения селена из более токсичных в менее, используя процессы ферментативного восстановления [9]. На рисунке 1 представлен биологический цикл селена с точки зрения превращений между несколькими окислительно-восстановительными состояниями [5].

Рис. 1. Биологический цикл селена (Летукова, 1978): установленные пути обмена селена указаны сплошными линиями, нуждающиеся в дополнительном подтверждении – пунктирными

Превращение Se0→Se4+→Se6+ осуществляют микроорганизмы. Многие растения, грибы, бактерии и некоторые животные организмы трансформируют Se6+ и Se4+ до Se2- [3]. Микроэлементы могут играть значительную роль в процессах взаимодействия в системе растение – микроорганизмы. Бобовые культуры обладают огромной пищевой ценностью и перспективны для оптимизации селенового статуса населения.

Цель: оценить влияние селена на количественный и качественный состав микрофлоры прикорневой зоны растений фасоли сорта «Сакса без волокна 615» (Phaseolus vulgaris L.) .

Материалы и методы исследований. Объект исследования – микрофлора прикорневой зоны фасоли сорта «Сакса без волокна 615 ». Сорт раннеспелый, от всходов до сбора недозрелых бобов съемной спелости 45–50 дней. Растение кустовое, слабораскидистое, высотой 25–40 см. В работе использовали почву обыкновенный чернозем, легкий суглинок. Агрохимические показатели почвы: содержание гумуса 7,3 %, рН KCl 7,1. Содержание элементов в почве определяли на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) Agilent 7500a, предварительно вскрывая пробы в системе микроволнового вскрытия MWS-2 (Berghof, Германия) во фторопластовых автоклавах DAP-60 (объемом 60 мл) 30 мин. Концентрация элементов (мг/100 г почвы): фосфор – 114,8, калий – 464,1, кальций – 798,4, марганец – 36,75, никель – 2,1, медь – 2,1, цинк – 5,0, кадмий – 0,06, ванадий – 7,98, свинец – 1,15, селен – 0,26, сурьма – 0,03. Концентрация элементов в почве опытного участка не превышает ПДК [4]. Концентрацию гумуса учитывали по Тюрину. Эксперимент проводили в условиях мелкоделяночного опыта. Семена замачивали на 24 ч в воде и водном растворе селенита натрия с концентрацией Se 0,001 % и высевали в почву с глубиной заделки 5 см.

Микробиоту прикорневой зоны растений фасоли сорта «Сакса без волокна 615» исследовали в фазы проростков, цветения и плодоношения методом посева в чашки Петри на элективные питательные среды [10]. Для учета общего количества аэробных бактерий, усваивающих органический азот, использовали пептонный агар (ПА), споровые бактерии в стадии спор учитывали на сусло-споровом (смеси равных объемов пептонного агара и сусло-агара) после пастеризации суспензии при 80 ºС в течение 10 мин. Микроорганизмы, использующие минеральные формы азота, учитывали на крахмало-аммиачном агаре (КАА), общее количество анаэробных азотфиксаторов – на среде Виноградского, денитрификаторы – на среде Гильтая, аэробные целлюлозоразрушающие микроорганизмы – на среде Гетчинсона, общее количество аэробных азотфиксаторов – на среде Эшби. Чашки инкубировали в термостате при температуре 28 ºС. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) учитывали на среде Эндо при температуре 37ºС. Микроскопические грибы выделяли на разбавленном сусло-агаре с антибиотиками (стрептомицин и пенициллин) при комнатной температуре. На 3–4 сутки проводили учет микроорганизмов. Для подсчета микроорганизмов на жидких средах использовали метод предельных разведений по таблице Мак-Креди [10]. Работа выполнена в 4 повторностях. Статистическая обработка данных проведена по Лакину (1990 г.).

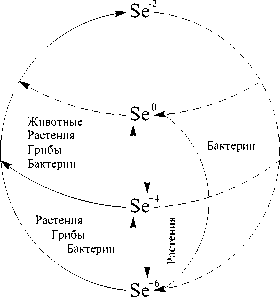

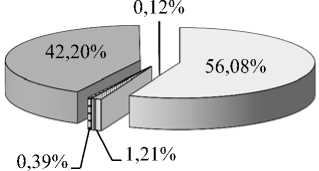

Результаты и обсуждение. Предварительно исследовали микрофлору почвы опытного участка (рис. 2).

33,42%

0,38%

0,06%

0,23%

-

□ Бактерии, усваивающие органический азот

-

□ Бактерии группы кишечной палочки

-

□ Микроскопические грибы

-

□ Бактерии, использующие минеральные формы азота

Рис. 2. Соотношение численности микроорганизмов почвы экспериментального участка перед высевом семян фасоли

Из диаграммы видно, что доля бактерий группы кишечной палочки, микроскопических грибов и споровых бактерий в стадии спор значительно меньше по сравнению с преобладающей численностью бактерий, использующих минеральные формы азота. После сбора урожая фасоли исследовали микрофлору почвы контрольного и опытного участков (рис. 3).

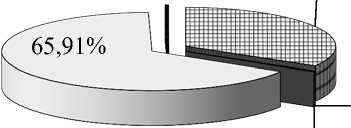

Соотношение микроорганизмов почвы контрольного участка

0,62%

0,47% 0,47%

Соотношение микроорганизмов почвы опытного участка

-

□ Бактерии, усваивающие органический азот

-

□ Бактерии группы кишечной палочки

-

□ Споровые бактерии в стадии спор

-

□ Бактерии, использующие минеральные формы азота

-

■ Микроскопические грибы

Рис. 3. Соотношение численности микроорганизмов почвы контрольного и опытного участка

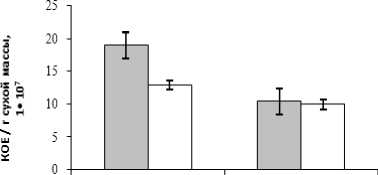

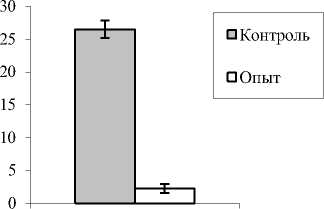

Из диаграмм видно, что в почве опытного участка увеличилась доля бактерий группы кишечной палочки и бактерий, использующих минеральные формы азота, снизилась доля микроскопических грибов и споровых бактерий в стадии спор в сравнении с почвой контрольного участка. В фазу проростков установлено достоверное изменение численности микроорганизмов прикорневой зоны опытных растений фасоли (рис. 4).

Бактерии: усваивающие Бактерии, использующие органический азот мин еральные формы азота

Бактерии группы кишечной палочки

Споровые бактерии в стадии спор

Рис. 4. Численность микроорганизмов в прикорневой зоне контрольных и опытных растений фасоли сорта в фазу проростков

Микроскопические грибы

Из диаграммы видно, что на прикорневой зоне опытных проростков фасоли численность бактерий, усваивающих органический азот, снижена на 32 %, численность бактерий группы кишечной палочки снижена на 70 %, что свидетельствует о том, что бактерии группы кишечной палочки очень чувствительны к присутствию селена. Снижение численности споровых бактерий в стадии спор в прикорневой зоне опытных проростков фасоли сорта «Сакса без волокна 615» происходит на 73 % в сравнении с контрольными проростками фасоли. Изменение численности бактерий, использующих минеральные формы азота, в прикорневой зоне опытных проростков фасоли сорта «Сакса без волокна 615» в сравнении с контрольными проростками не происходит, что показывает устойчивость этой группы бактерий к действию селена. Численность микроскопических грибов в прикорневой зоне опытных проростков фасоли сорта «Сакса без волокна 615» снижена на 92 %, что показывает ингибирующее действие селена на рост микроскопических грибов. Однако ярко вы- раженный в фазу проростков эффект действия селена на микробиоту прикорневой зоны в фазу цветения проявляется в меньшей степени. В фазу цветения растений фасоли показано достоверное снижение численности микроскопических грибов (рис. 5).

-

□ Контроль

-

□ Опыт

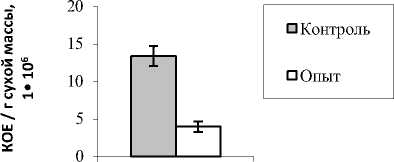

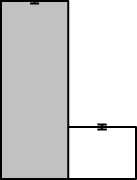

Микроскопические грибы

Рис. 5. Численность микроскопических грибов (КОЕ / г сухой массы) в прикорневой зоне контрольных и опытных растений фасоли сорта «Сакса без волокна 615» в фазу цветения

Из диаграммы видно, что численность микроскопических грибов в прикорневой зоне контрольных и опытных растений фасоли сорта «Сакса без волокна 615» в фазу цветения снижена на 71 % по сравнению с контрольными растениями фасоли. В фазу проростков этот показатель составляет 92 %, что показывает ослабление ингибирующего действия селена на микроскопические грибы. Изменение численности азотфик-саторов и денитрификаторов прикорневой зоны в разные фазы развития растений фасоли представлено на рисунке 6.

2,5

1,5

0,5

Анаэробные азотфиксаторы

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

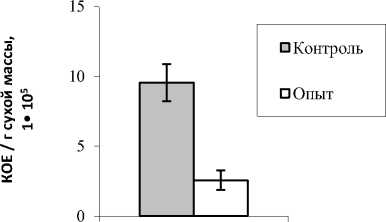

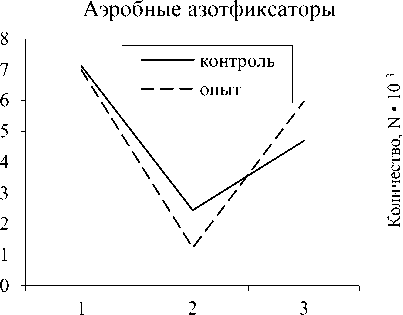

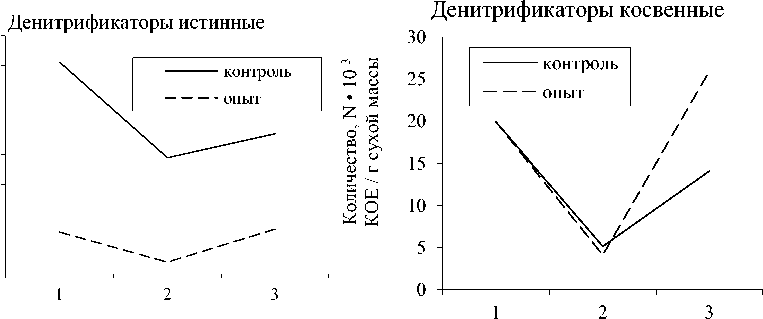

Рис. 6. Численный состав аэробных и анаэробных азотфиксаторов и косвенных и истинных денитрификаторов прикорневой зоны контрольных и опытных (обработанных селеном) растений фасоли в фазы: 1 – проростков, 2 – цветения, 3 – плодоношения

Из графиков видно, что численность анаэробных азотфиксаторов в прикорневой зоне опытных растений во все стадии развития растений фасоли ниже, чем в прикорневой зоне контрольных растений. Численность аэробных азотфиксаторов прикорневой зоны фасоли на начальных этапах развития растений фасоли снижена, а в фазу плодоношения преобладает численность аэробных азотфиксаторов в прикорневой зоне контрольных растений. Эти данные говорят о том, что по отношению к селену анаэробные азотфиксаторы более чувствительные, чем аэробные. По всей вероятности, аэробные азотфиксаторы адаптировались в условиях присутствия этого микроэлемента.

Численность истинных денитрификаторов прикорневой зоны опытных растений фасоли ниже, чем контрольных растений, что свидетельствует о бактериостатическом эффекте селена на эту группу бактерий. Косвенные денитрификаторы более толерантны к присутствию селена, при этом в фазу плодоношения в прикорневой зоне опытных растений численность косвенных денитрификаторов выше, чем в прикорневой зоне контрольных растений. Следовательно, селен оказывает стимулирующий эффект на численность косвенных денитрификаторов. Известно, что селен действует на синтез органических веществ в листьях и способствует оттоку органических соединений, в особенности к корням растений, что изменяет численность микроорганизмов [11].

Из вышесказанного следует, что селен оказывает сильное воздействие на процессы жизнедеятельности микроорганизмов, включаясь в обменные процессы растений фасоли.

Выводы

-

1. Найдено, что обработка семян фасоли селеном в концентрации 0,001 % в течение 24 ч оказывает ингибирующее действие на численность микроскопических грибы прикорневой зоны растений фасоли сорта «Сакса без волокна 615» в течение всей вегетации растений – от фазы проростков до плодоношения.

-

2. Выявлено достоверное бактериостатическое влияние селена на бактерии, усваивающие органический азот, бактерии группы кишечной палочки, споровые бактерии в стадии спор в фазу проростков растений фасоли.

-

3. Установлено бактериостатическое действие селена на численность анаэробных азотфиксаторов и истинных денитрификаторов прикорневой зоны растений фасоли сорта «Сакса без волокна 615» в течение всей вегетации растений – от фазы проростков до плодоношения.

-

4. Обнаружен стимулирующий эффект селена на численность аэробных азотфиксаторов и косвенных денитрификаторов прикорневой зоны растений фасоли сорта «Сакса без волокна 615» в фазу плодоношения.