Влияние селена, содержащегося в кормах, на структурные и функциональные изменения органов животных

Автор: Синдирева А.В., Путалова И.Н., Голубкина Н.А., Александровская Е.Ю., Зайко О.А., Конвай

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Статья в выпуске: 5 (62), 2016 года.

Бесплатный доступ

Дефицит селена в продуктах питания возникает более чем в 80% случаях потребления пищи. В связи с этим разрабатываются мероприятия по обогащению селеном. Одним из наиболее перспективных является агрохимический путь, т.е. обогащение микроэлементом растениеводческой продукции, поступающей в пищу животных и человека. В статье представлены данные о содержании селена, поступившего с кормами, в органах животных. Выявлены структурные и функциональные изменения органов и тканей животных под влиянием повышенных доз селена. Полевые опыты с яровой мягкой пшеницей сорта Памяти Азиева проводили на опытном поле Омского ГАУ. Для внесения в почву использовали селен в виде селенита натрия. Дозы составляли 9, 12,15 кг/га. По окончании уборки растениеводческую продукцию вводили в рацион крыс-самцов породы Вистар согласно вариантам полевого опыта. Кормление животных осуществляли в течение 6 месяцев. По окончании проведения эксперимента у животных контрольной и опытной группы «Селен» проводили забор органов. Проводили гистологические и биохимические исследования. Исследования показали, что содержание селена в органах крыс значительно увеличивается в печени, почках, селезенке, семенниках и в шерсти. Наиболее существенное изменение отмечено в почках. Результаты гистологических исследований свидетельствуют о наличии воспалительных и деструктивных процессов в органах животных. Поскольку почки являются основным «депо» селена в организме животных, нами были исследованы процессы перекисного окисления липидов в данном органе. Усиленная продукция активных кислородных метаболитов в условиях селеновой интоксикации приводит к чрезмерной пероксидации мембранных структур, что выражается в увеличении в почках концентрации диеновых коньюгат, малонового диальдегида, липофусциноподобного пигмента (соответственно на 18,5% (р0,05), 41% (р

Селен, яровая пшеница, антиоксидантная активность, перекисное окисление липидов, корма, крысы, почки

Короткий адрес: https://sciup.org/147124351

IDR: 147124351

Текст научной статьи Влияние селена, содержащегося в кормах, на структурные и функциональные изменения органов животных

Необходимость микроэлемента селена для ^ивых организмов на сегодняшний день не вызывает сомнений. В ^ивом организме он выполняет функцию антиоксиданта. У человека и ^ивотных селен участвует в процессах детоксикации в печени, трофики мышц, образования ко^и, волос, ногтей, роговицы глаз [1].

Установлено, что дефицит селена в продуктах питания возникает более чем в 80% случаях потребления пищи. В связи с этим разрабатываются мероприятия по обогащению селеном продуктов питания и воды [2]. При этом одним из наиболее перспективных является агрохимический путь, т.е. обогащение микроэлементом растениеводческой продукции, поступающей в пищу ^ивотных и человека. Устранение дефицита селена - непростая задача, поскольку да^е небольшое превышение дозы этого вещества мо^ет привести к передозировке его с последующим развитием интоксикации.

Поэтому возникает необходимость разработки методов и критериев оценки действия селена в системе почва-растение-^ивотное, установление его оптимальных и токсичных доз, проведения исследований по изучению его влияния на ^ивотный организм [3].

Цель исследований, оценить особенности накопления селена, поступившего с кормами, в органах ^ивотных и выявить структурные и функциональные изменения органов и тканей ^ивотных под влиянием повышенных доз селена.

Полевые опыты с яровой мягкой пшеницей сорта Памяти ^зиева проводили на опытном поле Омского Г^У. Почвенный покров участка, на котором зало^ен полевой опыт, представлен лугово-черноземной маломощной тя^елосуглинистой почвой. Для основного внесения в почву использовали селен в виде селенита натрия, при этом дозы составляли 9, 12,15 кг/га. Опыт зало^ен в четырехкратной повторности с систематической последовательностью размещения вариантов. По окончании уборки растениеводческую продукцию вводили в рацион крыс-самцов породы Вистар согласно вариантам полевого опыта [4]. Кормление ^ивотных осуществляли в течение 6 месяцев.

По окончании проведения эксперимента у ^ивотных контрольной и опытных групп «Селен» проводили забор органов. В органах определяли содер^ание селена флюорометрическим методом во ВНИИССОК. Ткани органов фиксировали в 10%-ном нейтральном забуференном формалине (рН=7,2-7,4), проводили по спиртам возрастающей концентрации и осуществляли заливку в парафин-воск по общепринятой методике. Из парафиновых блоков изготавливали серийные срезы толщиной 4-5 мкм с использованием ротационного микротома Microm HM-340E (Carl Zeiss, Германия). Микропрепараты окрашивали гематоксилином и эозином с использованием рутинной методики [5].

При проведении биохимических исследований из ткани почек готовили надмитохондриальную фракцию, в которой определяли активность супероксиддисмутазы [КФ 1.15.1.1] (СОД), каталазы [КФ 1.11.1.6], глутатионпероксидазы [КФ 1.11.1.9] (ГлПО), содер^ание глутатиона (G-SH) и малонового диальдегида (МД^). В приготовленных из почек липидных экстрактах исследовали содер^ание диеновых конъюгатов (ДК) и липофусциноподобного пигмента (ЛФПП). Используемые в работе биохимические методы исследования описаны в статье [6]. Результаты исследования обработаны статистически с использованием критерия Стьюдента и непараметрических методов математического анализа.

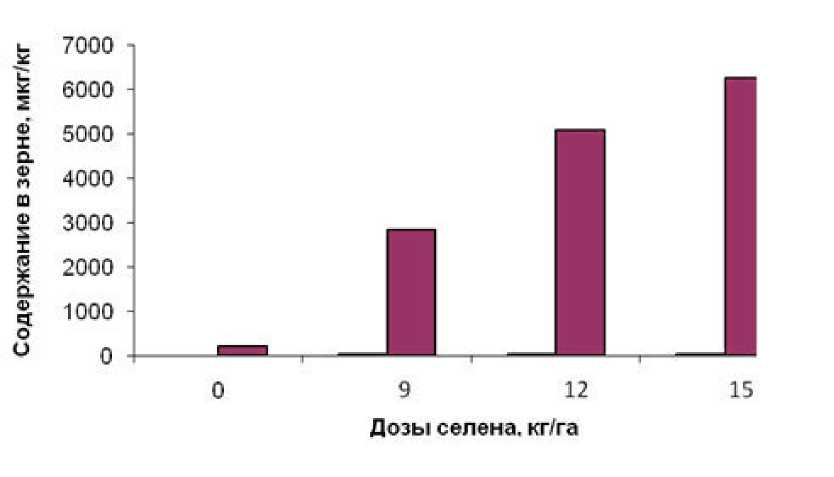

Судьба селена, поступающего из почвы в растение различна. Растения – неаккумуляторы способны синтезировать селенсодер^ащие аминокислоты и из них соответствующие белки, что при высоких концентрациях селена приводит к дезактивации значительной части ферментов и, как следствие, гибели растения. Считается, что яровая пшеница не относится к растениям-аккумуляторам селена, в то ^е время наши исследования показали значительное увеличение содер^ания этого микроэлемента в зерне пшеницы в условиях проведенных исследований (рис. 1). Согласно представленным данным, на период уборки наибольшее содер^ание селена отмечено на варианте с внесением этого микроэлемента в дозе Sе15 и составляет 6257мкг/кг сухого вещества [4].

Рисунок 1 - Содержание селена в зерне яровой пшеницы в зависимости от дозы его внесения в лугово-черноземную почву

Селен, накапливаясь в продукции растениеводства, поступает по пищевой цепи в организм человека и ^ивотных, вызывая как поло^ительные, так и негативные последствия.

Избыточное поступление селена в организм ^ивотных (человека) мо^ет вызвать токсический эффект (селеноз). В литературе довольно часто приводятся данные о селенозах ^ивотных, потреблявших растения со значительным содер^анием селена. Однако механизм токсического действия этого элемента изучен недостаточно. В данной статье приводятся данные по оценке влияния кормов, обогащенных селеном в максимальной дозе 15 кг/га, на метаболизм крыс породы Вистар.

Соединения селена могут поступать в организм ^ивотного пероральным, ингаляционным путем, а так^е через ко^у и слизистые оболочки, при парентеральном введении. В крови селен циркулируют в виде ионов в комплексе с аминокислотами, ^ирными кислотами. Ведущую роль в транспорте селена играют белки, образующие с ним прочную связь [1].

Селен выделяется через почки, печень, слизистую оболочку ^елудка и кишечника, потовыми и слюнными ^елезами, что сопрово^дается, как правило, пора^ением выделительных аппаратов этих органов. Существует тесная связь ме^ду токсичностью элемента и его физико-химическими свойствами. Токсичность селена зависит от способности к диссоциации его комплексов с белками, от растворимости соединений в воде и липидах [1].

У ^ивотных с нормальным обеспечением селеном, самыми богатыми этим элементом органами (в расчете на сухое вещество) являются почки, что объясняется высоким содер^анием в паренхиме этих органов особого белка металлотионина, богатого тиоловыми группами.

Наши исследованиями показали, что содер^ание селена в органах крыс в условиях повышенного поступления этого микроэлемента с кормами значительно увеличивается в печени, почках, селезенке, семенниках и в шерсти (табл. 1). Наиболее существенное изменение отмечено в почках.

Таблица 1. Содер^ание селена в органах крыс, мкг/кг

|

Орган, ткань |

Группа ^ивотных |

|

|

контрольная |

Опытная «селен» |

|

|

Печень |

1824±64 |

24431±2005*** |

|

Селезенка |

1057±82 |

8649±283** |

|

Почки |

4755±313 |

48360±4930*** |

|

Семенники |

2375±68 |

4500±406* |

|

Шерсть |

1539±156 |

16515±689 *** |

Примечание: *, **, *** - достоверность различий по сравнению с контролем (соответственно р<0,05; р<0,01; р<0,001)

В литературе имеются многочисленные сведения о попытках установления критических уровней селена, при которых происходят патологические изменения в организме ^ивотных. Однако реакция организма на определенную концентрацию какого-либо токсиканта различна в зависимости от возраста, вида, физиологических особенностей ^ивотного. Кроме того, одна и та ^е концентрация элемента способна вызвать необратимые морфологические, гистологические и другие изменения определенных органов и не влиять на другие системы организма. В результате гистологических исследований выявлены структурные преобразования органов ^ивотных.

При микроскопическом исследовании в тканях печени отмечали полнокровие центральных цен. В просвете центральных отделов синусоидов обнару^ивали скопления эритроцитов, купферовских клеток. У ^ивотных группы «Селен» в печени определяли признаки слабой мононуклеарной воспалительной инфильтрации портальных трактов. В паренхиме органа выявляли белковую дистрофию гепатоцитов различной степени распространенности [3].

В ходе хронического эксперимента в ткани селезенки у ^ивотных группы «Селен» изменения заключались в нарастании признаков полнокровия и накопления гемосидерина в красной пульпе. В большинстве случаев наблюдали равное соотношение элементов красной и белой пульпы. В красной полнокровной пульпе, окру^ающей лимфоидные узелки, преобладали эритроциты, эллипсоиды и венозные синусы были растянуты кровью. Лимфоидные узелки окру^али центральную артерию, располо^енную несколько эксцентрично от геометрического центра узелка, занятого центром размно^ения.

В семенниках патологических изменений не выявлено. На базальной мембране располагался сперматогенный эпителий, состоящий из сперматогенных и поддер^ивающих клеток. Ме^ду канальцами – небольшое количество рыхлой соединительной ткани, содер^ащей крупные интерстициальные клетки Лейдига.

Исследование ткани почек в условиях повышенного поступления селена позволило выявить полнокровие сосудов, наличие гиалиново-капельной дистрофии клеток проксимальных канальцев, отмечали участки мононуклеарной воспалительной инфильтрации в строме канальцев.

В целом полученные данные свидетельствуют о наличии воспалительных и деструктивных процессов в органах ^ивотных. Негативное воздействие повышенных количеств селена мо^ет быть связано с прямым токсическим воздействием селена на сульфгидрильные группы, входящие в состав ферментов, и опосредованным – через продукцию активных форм кислорода [712]. Поскольку почки являются основным «депо» селена в организме ^ивотных, нами были исследованы процессы перекисного окисления липидов в данном органе (табл. 2).

Таблица 2. Показатели перекисного окисления липидов в почках крыс при введении в рацион кормов, обогащенных Se, X±m, n=10

|

Показатели |

Группа ^ивотных |

|

|

Контроль |

Селен |

|

|

Супероксиддисмутаза, ед./мг белка |

16,8±0,96 |

15,7±3,35 |

|

Каталаза, Ед./мг белка·мин |

8,41 ± 0,72 |

8,60±0,98 |

|

Диеновые конъюгаты, мэкв/мг липидов |

0,27 ± 0,03 |

0,32 ± 0,05*** |

|

Малоновый диальдегид, ед.оптич. плотн./мг белка |

0,20 ± 0,04 |

0,22 ± 0,04 |

|

Липофусциноподобный пигмент, ед. флуор./мг липидов |

7,63 ± 0,78 |

10,8 ± 1,39 *** |

|

Глутатионпероксидаза, Моль/(мг белкахмин) |

2,69 ± 0,51 |

3,78 ± 0,56*** |

|

Глутатион (G-SH), мкмоль/мг белка |

430 ± 35,6 |

392,3 ± 44,3 |

Примечание: *, **, *** - достоверность различий по сравнению с контролем (соответственно р<0,05; р<0,01; р<0,001)

Наши исследования показали, что усиленная продукция активных кислородных метаболитов в условиях селеновой интоксикации приводит к чрезмерной пероксидации мембранных структур, что выра^ается в увеличении в почках концентрации диеновых коньюгат, малонового диальдегида, липофусциноподобного пигмента (соответственно на 18,5% (р<0,001), 10% (р >0,05), 41% (р<0,001). В то ^е время не установлено сни^ения активности ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы).

Таким образом, применение селена в качестве микроудобрения дол^но сопрово^даться тщательным санитарно-эпидемиологическим контролем. Исследования показали, что селен, интенсивно накапливаясь в растениях, поступает в значительных количествах в организм ^ивотных [3,8, 13-15]. Оценка распределения микроэлемента в органах крыс показала, что основным «депо» микроэлемента являются почки. При этом в данном органе отмечаются признаки воспалительных и деструктивных процессов. Резорбтивное действие повышенных количеств селена мы связываем с нарушением энергетического обмена, нарастанием тканевой гипоксии, развитием оксидативного стресса вследствие токсического воздействия этого элемента на молекулы белков, ферментов и других органических соединений.

БИБЛИОГАФИЯ

-

1. Микроэлемент селен: роль в процессах ^изнедеятельности / И. В. Гмошинский [и др.]. // Экология моря. – 2000. – №54. – С.5–19.

-

2. Синдирева ^.В. Оценка селенового статуса территории Омской области / ^.В. Синдирева, Н.^. Голубкина // Омский научный вестник. – 2011. – № 1 (104). – С. 192-196

-

3. Синдирева, ^. В. Критерии и параметры действия микроэлементов в системе почва-растение-^ивотное : автореф. дис. … д-ра биол. наук : 03.02.08 / ^.В. Синдирева. – Тюмень, 2012. – 32 с.

-

4. ^лександровская Е.Ю. Влияние селена на уро^айность и показатели качества зерна яровой мягкой пшеницы в условиях ю^ной лесостепи Омской области / Е.Ю. ^лександровская, ^.В. Синдирева, Н.^. Голубкина, и др. // Вестник Омского государственного аграрного университета. - 2016. - № 1 (21). – С. 98-104.

-

5. Сапо^ников ^.Г. Гистологическая и микроскопическая техника : руководство / ^. Г. Сапо^ников, ^. Е. Доросевич. – Смоленск: С^О, 2000. – 476 с.

-

6. Конвай В.Д. Роль острого нарушения метаболизма пуринов в развитии постреанимационной патологии печени/ В.Д. Конвай, П.П. Золин// Омский научный вестник.- 2003.- №3 (24), сентябрь.- С. 168-171.

-

7. Зайко О.^ .Влияние токсических доз селена на процессы перекисного окисления липидов в крови и бры^еечных лимфатических узлах крыс / О.^. Зайко, ^.В. Синдирева, И.Н. Путалова, В.Д. Конвай // Медицинская наука и образование Урала. –2009. –Т. 10. № 2. –С. 57-59.

-

8. Синдирева ^.В. Влияние селена на показатели качества рапса ярового в условиях ю^ной лесостепи Омской области / ^.В. Синдирева // Вестник Буряткой ГСX^. – 2011. – № 4. – С. 85-89.

-

9. Зайко О.^. Структурно-функциональные преобразования бры^еечных лимфатических узлов и печени после перорального применения высоких доз селенита натрия и при коррекции: дис… канд. мед. наук / О.^. Зайко – Новосибирск., 2012. – 197 с.

-

10. Синдирева ^. В. Влияние повышенного содер^ания селена в почве на накопление его в рапсе яровом и состояние антиоксидантной активности в печени крыс / ^. В. Синдирева, О. ^. Зайко // Дости^ения науки и техники ^ПК. – 2009. – № 3 – С. 45–47.

-

11. Arch J.R.S. Activities and some properties of 5`-nucleotidase, adenosine kinase and adenosine deaminase in tissues from vertebrates and invertebrates in relation to the control of the concentration and physiological role of adenosine/ J.R.S. Arch, E.A. Newsholm// Biochem. J.- 1978.- V. 174, No3.- P. 965-977.

-

12. Wu G. Phagocyte-induced lipid peroxidation of entravenous first emulsions and counteractive effect of vitamin E / G. Wu, C. Jarstrand, J. Nordenstrom // Nutrition. – 1999. – Vol. 15. – P. 359–364.

-

13. Голубкина Н. ^. Селен в питании: растения, ^ивотные, человек / Н. ^. Голубкина, Т. Т. Папазян. – М.: Изд-во Печатный город, 2006. – 254 с.

-

14. Синдирева ^. В. Эколого-токсикологическая оценка действия кадмия, цинка, селена в условиях ю^ной лесостепи Омской области / ^. В. Синдирева // Вестник Красноярского Г^У. – 2011. – Вып. 10. – С. 118–123.

-

15. Ylaranta T. Selenium fertilizers in Finland: selenium soil incretion / T. Ylaranta // Norw. J. Agr. Sci. –1993. – № 11. – P. 141–194.

Список литературы Влияние селена, содержащегося в кормах, на структурные и функциональные изменения органов животных

- Микроэлемент селен: роль в процессах жизнедеятельности/И. В. Гмошинский .//Экология моря. -2000. -№54. -С.5-19.

- Синдирева А.В. Оценка селенового статуса территории Омской области/А.В. Синдирева, Н.А. Голубкина//Омский научный вестник. -2011. -№ 1 (104). -С. 192-196

- Синдирева, А. В. Критерии и параметры действия микроэлементов в системе почва-растение-животное: автореф. дис. … д-ра биол. наук: 03.02.08/А.В. Синдирева. -Тюмень, 2012. -32 с.

- Александровская Е.Ю. Влияние селена на урожайность и показатели качества зерна яровой мягкой пшеницы в условиях южной лесостепи Омской области/Е.Ю. Александровская, А.В. Синдирева, Н.А. Голубкина, и др.//Вестник Омского государственного аграрного университета. -2016. -№ 1 (21). -С. 98-104.

- Сапожников А.Г. Гистологическая и микроскопическая техника: руководство/А. Г. Сапожников, А. Е. Доросевич. -Смоленск: САО, 2000. -476 с.

- Конвай В.Д. Роль острого нарушения метаболизма пуринов в развитии постреанимационной патологии печени/В.Д. Конвай, П.П. Золин//Омский научный вестник.-2003.-№3 (24), сентябрь.-С. 168-171.

- Зайко О.А.Влияние токсических доз селена на процессы перекисного окисления липидов в крови и брыжеечных лимфатических узлах крыс/О.А. Зайко, А.В. Синдирева, И.Н. Путалова, В.Д. Конвай//Медицинская наука и образование Урала. -2009. -Т. 10. № 2. -С. 57-59.

- Синдирева А.В. Влияние селена на показатели качества рапса ярового в условиях южной лесостепи Омской области/А.В. Синдирева//Вестник Буряткой ГСХА. -2011. -№ 4. -С. 85-89.

- Зайко О.А. Структурно-функциональные преобразования брыжеечных лимфатических узлов и печени после перорального применения высоких доз селенита натрия и при коррекции: дис… канд. мед. наук/О.А. Зайко -Новосибирск., 2012. -197 с.

- Синдирева А. В. Влияние повышенного содержания селена в почве на накопление его в рапсе яровом и состояние антиоксидантной активности в печени крыс/А. В. Синдирева, О. А. Зайко//Достижения науки и техники АПК. -2009. -№ 3 -С. 45-47.

- Arch J.R.S. Activities and some properties of 5`-nucleotidase, adenosine kinase and adenosine deaminase in tissues from vertebrates and invertebrates in relation to the control of the concentration and physiological role of adenosine/J.R.S. Arch, E.A. Newsholm//Biochem. J.-1978.-V. 174, No3.-P. 965-977.

- Wu G. Phagocyte-induced lipid peroxidation of entravenous first emulsions and counteractive effect of vitamin E/G. Wu, C. Jarstrand, J. Nordenstrom//Nutrition. -1999. -Vol. 15. -P. 359-364.

- Голубкина Н. А. Селен в питании: растения, животные, человек/Н. А. Голубкина, Т. Т. Папазян. -М.: Изд-во Печатный город, 2006. -254 с.

- Синдирева А. В. Эколого-токсикологическая оценка действия кадмия, цинка, селена в условиях южной лесостепи Омской области/А. В. Синдирева//Вестник Красноярского ГАУ. -2011. -Вып. 10. -С. 118-123.

- Ylaranta T. Selenium fertilizers in Finland: selenium soil incretion/T. Ylaranta//Norw. J. Agr. Sci. -1993. -№ 11. -P. 141-194.