Влияние широтной климатической зональности на деградацию поздневалдайского (поздневислинского) оледенения на примере краевых образований территорий Финляндии и Карело-Кольского региона

Автор: Евзеров Владимир Яковлевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология и геофизика

Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что гряда Кейва-2, развитая в восточной части Кольского полуострова, не является краевым образованием Понойского ледникового щита. Она сформировалась в основном между распространявшимися в восточном направлении Кольской и Беломорской ледниковыми лопастями поздневалдайского оледенения. На примере последнего покровного оледенения показано, что широтная климатическая зональность влияла на процесс дегляциации территорий Карело-Кольского региона Финляндии. Это влияние проявилось следующим образом. В Кольском регионе, где функционировали располагавшиеся субширотно Кольская и Беломорская лопасти, происходила ареальная дегляциация. На поверхность обеих лопастей поступало примерно одинаковое количество солнечной энергии, в результате чего происходило уменьшение мощности льда по всей площади с последующим отделением от массива активного льда обширных периферических массивов. Иными словами, здесь имела место ареальная дегляциация. Ареальная дегляциация проявилась также вне зависимости от климатической зональности в период заключительного межстадиально-стадиального климатического цикла вследствие малой мощности ледникового покрова и распространилась вплоть до юга Финляндии. Однако влияние климата сказалось и в этот период: ледник в позднем дриасе на юге только перекрыл мореной насыпные гряды аллереда, а севернее деформировал их и, продвинувшись далее к востоку, создал гряду преимущественно напорной морены. В Карелии, где ледниковые лопасти простирались с северо-запада на юго-восток, дистальная (фронтальная) часть лопастей получала существенно больше солнечной энергии, чем проксимальная. Поэтому здесь проявилась фронтальная дегляциация со свободным перемещением края ледника в периоды межстадиальных потеплений и похолоданий с образованием полос краевых напорно-насыпных (преимущественно напорных) образований во время похолоданий.

Широтная климатическая зональность, поздневалдайское (поздневислинское) оледенение, дегляциация, краевые ледниковые образования, финляндия, карелия, кольский регион

Короткий адрес: https://sciup.org/142215150

IDR: 142215150 | УДК: 581+551.324(924.14/16) | DOI: 10.21443/1560-9278-2018-21-1-18-25

Текст научной статьи Влияние широтной климатической зональности на деградацию поздневалдайского (поздневислинского) оледенения на примере краевых образований территорий Финляндии и Карело-Кольского региона

В конце неогена Земля достигла, по Дж. Эндрюсу, "ледникового порога" и установился режим регулярных климатических колебаний [1]. После этого значительные и кратковременные климатические изменения на поверхности Земли, проявившиеся в многократном чередовании оледенений и межледниковий, стали практически полностью зависеть от количества поступающей на планету солнечной энергии. Соответственно, в четвертичный период в полной мере проявляется широтная климатическая зональность: наименьшее количество солнечной энергии поступает в районы, расположенные вблизи Северного и Южного полюсов Земли, и оно постепенно возрастает по мере приближения к экватору .

В данной статье предпринята попытка рассмотреть влияние этой зональности на характер дегляциации на примере краевых образований Карело-Кольского региона и Финляндии. В 1993 г. в Финляндии была опубликована карта этих территорий масштабом 1 : 1 000 000 "Четвертичные отложения Финляндии и северо-запада Российской Федерации и их сырьевые ресурсы" [2]. В ее составлении принимали участие сотрудники Геологической службы Финляндии, Карельского и Кольского филиалов АН СССР. Макеты по Кольскому региону готовили Н. С. Дедков и В. Я. Евзеров, по Карелии – А. Д. Лукашов, В. А. Ильин, Л. И. Гутаева и Э. М. Экман, по Финляндии – большая группа сотрудников Геологической службы, перечисленных на карте. Главным редактором являлся Е. Ниемеля, редакторами – А. Д. Лукашов и И. М. Экман.

В ходе составления карты было обращено внимание и на образования последнего ледникового покрова, сформировавшиеся у края активного льда в процессе деградации оледенения. Эти формирования никогда не образуют непрерывных полос, а сопоставление одновозрастных фрагментов в некоторых случаях затруднительно. Однако затруднения преимущественно преодолеваются при проведении полевых наблюдений с использованием результатов дешифрирования аэрофото- и космоснимков. Вторая сложность существеннее. В большинстве случаев невозможно определить возраст краевых образований. Для этого необходимо нахождение органических остатков в межстадиальных отложениях, которые позволяют оценить возраст по результатам радиоуглеродного анализа. Однако эти остатки распространены далеко не повсеместно. Оценить возраст можно также по результатам палеомагнитного изучения озерно-ледниковых отложений, если они встречаются перед краевыми образованиями. И, наконец, третья трудность – получение сведений о внутреннем строении краевых образований (часто очень мощных сооружений высотой в десятки метров). Без таких данных нет возможности обоснованно судить об условиях накопления обломочного материала у края ледника. В этом отношении Кольский регион и Финляндия оказались в более выгодном положении, чем Карелия, поскольку в их пределах во многих пунктах краевые образования были вскрыты карьерами при прокладке дорог. Соответственно, результаты их изучения особенно важны для расшифровки процесса дегляциации.

Материалы и методы

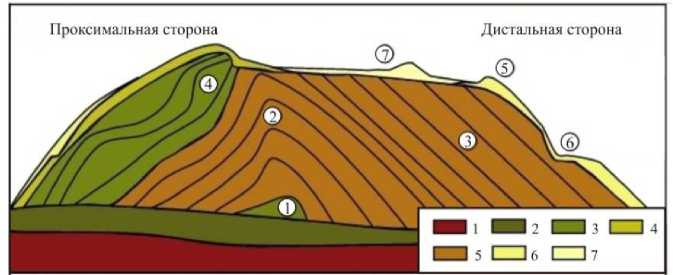

На упомянутой выше карте помещена (впоследствии опубликована главным редактором карты [2; 3]) схема распространения краевых образований (рис. 1).

Рис. 1. Границы главных стадий последней дегляциации: 1 – вепсовской; 2 – крестецкой; 3 – лужской (Кейва I); 4 – невской (Кейва II); 5 – позднего дриаса (Сальпаусселькя); 6 – центрально-финской Fig. 1. The boundaries of the main stages of the last deglaciation: 1 – Vepsian; 2 – Krestets;

3 – Luga (Keiva I); 4 – Neva (Keiva II); 5 – Late Dryas (Salpausselkya); 6 – Central Finnish

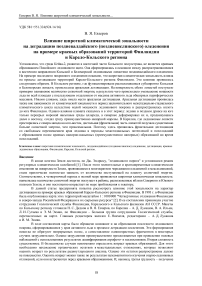

До опубликования карты краевые образования изучались повсеместно. Наиболее значительны следующие результаты. В Финляндии детально изучено строение краевых гряд Сальпаусселькя (рис. 2). Относительно гряд 1 и 2 мнения разошлись. Е. Хюппя, В. Окко и М. Окко [4–7] пришли к выводу, что мощные флювиогляциальные ядра краевых гряд Сальпаусселькя 1 и 2 могли сформироваться только у толстого края льда в период межстадиального потепления, а именно в аллереде. Затем в позднем дриасе имело место возвратное перемещение края льда, во время которого возникла моренная покрышка этих гряд [7; 8].

Однако международную известность приобрела другая точка зрения, согласно которой образование упомянутых краевых гряд южной Финляндии произошло в позднем дриасе [9–12].

В Карелии субмеридионально вытянутая гряда, расположенная вблизи границы с Финляндией (рис. 1), как и Сальпаусселькя в Финляндии, представлена преимущественно водно-ледниковыми отложениями [13]. Результаты дальнейшего изучения краевых образований Карелии отражены в статьях А. Д. Лукашова, И. М. Экмана и В. А. Ильина [14–16]. В них выделены те же стадиальные образования, что и на рис. 1, причем в последней работе содержится схема распространения краевых образований, включающая и Кольский регион. От схемы, приведенной на рис. 1, она отличается лишь выделением небольшого ледникового языка невской стадии 2(?) в Беломорской котловине. В Карелии ледниковые лопасти всех стадий, исключая последнюю, распространялись в юго-восточном направлении [14]. Упомянутые авторы, в том числе Е. Ниемеля, полагают, что последовательное формирование краевых гряд, начиная с вепсовских и кончая центрально-финскими, происходило в процессе сокращения площади оледенения; иными словами, в результате фронтальной дегляциации территорий Карело-Кольского региона и Финляндии.

Рис. 2. Обобщенный поперечный разрез типичной для Сальпаусселькя дельтово-моренной гряды 1 : 1 – кристаллические коренные породы; 2 – основная морена; 3 – деформированная основная морена и морена течения; 4 – абляционная морена; 5 – флювиогляциальные песчаные, гравийные и валунные отложения; 6 – литоральные осадки; 7 – эоловые осадки. В кружках: 1 – погребенная конечно-моренная гряда; 2 – нарушенные флювиогляциальные отложения; 3 – ненарушенные флювиогляциальные отложения; 4 – последовательность деформированных конечно-моренных отложений;

5 – береговой вал; 6 – клиф, пляжи, валунные пояса; 7 – дюны

Fig. 2. A generalized cross-section typical of the Salpausselkya delta-moraine ridge:

1 – crystalline bedrocks; 2 – the main moraine; 3 – deformed main moraine and flow moraine;

4 – ablation moraine; 5 – fluvioglacial sand, gravel and boulder deposits; 6 – littoral sediments;

7 – eolian sediments. In the circles: 1 – buried end-morainic ridge; 2 – disturbed fluvioglacial deposits;

3 – undisturbed fluvioglacial deposits; 4 – sequence of deformed end-morainic deposits; 5 – beach ridge;

6 – cliff, beaches, boulder belts; 7 – dunes

В Кольском регионе Н. Н. Арманд был выделен самостоятельный Понойский щит, занимавший восточную часть Кольского полуострова [17; 18]; он присутствует и на всех вышеупомянутых схемах. Позднее по этому региону были получены принципиально важные материалы. Результаты полевого изучения краевых образований, сопровождаемые дешифрированием аэрофотоматериалов и космических снимков, показали, что Понойского ледникового щита не было [19; 20] и гряда Кейва-2 сформировалась между Кольской и Беломорской ледниковыми лопастями, распространявшимися в целом в восточном направлении и располагавшимися в конечном итоге субширотно. Однако этот щит до сих пор присутствует на схемах в новых публикациях [21; 22].

В ходе исследований было установлено, что в Кольском регионе происходила не фронтальная, а ареальная дегляциация. В его пределах в периоды межстадиальных потеплений вследствие уменьшения мощности ледникового покрова от массива активного льда отделялись обширные периферические массивы. Ставший "мертвым" лед обычно почти полностью стаивал во время потепления, а у края активного льда при наличии приледниковых водоемов накапливались мощные толщи водно-ледниковых осадков. При последующем стадиальном похолодании ледник деформировал эти толщи и на более или менее значительном удалении от них создавал гряду напорной морены. Таким образом, в период каждого межстадиальностадиального климатического цикла формировался пояс краевых образований, состоящий из двух полос: внутренней напорно-насыпной и внешней напорной. Всего в регионе выделено четыре пояса. Полные сведения о них приведены в монографии [8]. Время максимального распространения поздневалдайского покрова в регионе не установлено, а северная граница покрова, показанная на схеме дегляциации Кольского региона, является пределом распространения обломков кристаллических пород в донном каменном материале [8; 23]; оно оценивается примерно в 17–18 тыс. лет [19]. Данные по Кольскому региону имеют ключевое значение для обновления существующей концепции дегляциации территорий Финляндии и Карело-Кольского региона.

Результаты и обсуждение

Модернизированная схема распространения краевых образований рассматриваемых регионов представлена на рис. 3.

Начнем рассмотрение материалов с краевых образований наиболее молодого пояса Кольского региона. Его внутренняя полоса, сформировавшаяся в аллереде [8], представлена напорно-насыпной (преимущественно насыпной) грядой, которая соединяется в Карелии с грядой, тянущейся вдоль государственной

1 URL: Салпаусселькя.

границы и, как отмечалось, подробно охарактеризованной Г. С. Бискэ [13]. На юге Финляндии в это же время образовалась мощная ядерная составляющая гряд Сальпаусселькя 1 и 2. Гряды внешней полосы рассматриваемого пояса являются непосредственным продолжением краевой зоны Тромсе – Линген (Норвегия), имеющей возраст 10–11 тыс. лет до н. в. [24]. В Карелии они продолжаются в виде гряд ругозерской стадии. На юге Финляндии в позднем дриасе ледник создал только моренную покрышку гряд Сальпаусселькя 1 и 2, севернее, как отмечено выше, более или менее значительно продвинулся к востоку, деформировав краевые образования аллереда 1 2 .

Рис. 3. Схема распространения краевых образований последнего оледенения: 1 – напорно-насыпные (преимущественно насыпные) гряды; 2 – напорные и напорно-насыпные (преимущественно напорные) гряды; 3 – межлопастная гряда Кейва-2; 4 – межлопастные озы. Принятые сокращения: Ss-1, Ss-2, Ss-3 – гряды Сальпаусселькя; H – голоцен; Dr 3 – поздний дриас; Al – аллеред; Dr 2 – средний дриас; Bö – беллинг; Dr 1 – ранний дриас; In – межстадиальное потепление, предшествующее раннему дриасу; LGM – максимум последнего оледенения. Стадии дегляциации: N – невская, Lu – лужская, Kr – крестецкая, Vp – вепсовская.

Римскими цифрами обозначены пояса краевых образований Кольского региона

Fig. 3. Diagram of distribution of marginal formations of the last glaciation: 1 – pressure-bulked, mainly bulked ridges; 2 – pressure and pressure-bulked, predominantly pressure ridges; 3 – interlobate ridge Keiva-2;

4 – interlobate eskers. Abbreviations: Salpausselkya ridges: Ss-1, Ss-2, Ss-3; H – Holocene; Dr 3 – Late Dryas, Al – Alleröd; Dr 2 – Middle Dryas; Bö – bölling; Dr 1 – Early Dryas; In – interstadial warming preceding the Early Dryas; LGM – maximum of the last glaciation; deglaciation stages: N – Neva, Lu – Luga, Kr – Krestets, Vp – Veps. The belts of the marginal formations of the Kola region are designated by Roman numerals

Второй краевой пояс сформировался в период межстадиального потепления в беллинге и последующего похолодания в среднем дриасе, соответствующего, вероятно, невской стадии оледенения. Напорно-насыпная гряда, образовавшаяся в беллинге, распространена в Кольском регионе и в котловине Белого моря. Она не имеет аналогов на территории Карелии. Напорно-насыпная (преимущественно напорная) гряда среднего дриаса продолжается в пределах южной части Беломорской котловины и соединяется с аналогичной по генезису грядой невской стадии в Карелии (рис. 3).

В соответствии с результатами палеогеографических исследований формирование пояса III происходило в связи с потеплением, имевшим место между 16 100 и 14 700 гг. до н. в., и последующим похолоданием в интервале от ~14 700 до 13 400–12 900 гг. до н. в. в раннем дриасе [25–27]. Внешняя полоса напорно-насыпных (преимущественно напорных) образований по возрасту, вероятнее всего, сопоставляется с аналогичными формированиями гряд лужской стадии в Карелии.

Для восстановления более ранних этапов развития последнего ледникового покрова в Кольском регионе практически не найдено надежных данных. В Баренцевоморской котловине намечается полоса напорно-насыпных (преимущественно насыпных) образований; граница максимального распространения ледника ограничивает, как отмечалось, площадь распространения обломков кристаллических пород Балтийского щита в донном каменном материале. Что касается межлопастной гряды Кейва-2, то она, несомненно, начала формироваться в ранние стадии развития Кольской и Беломорской ледниковых лопастей. Однако данных для датирования этих стадий не имеется.

Возраст краевых образований вепсовской и крестецкой стадий оледенения в Карелии тоже не установлен, вопрос об их проявлении остается открытым. Необходимы дальнейшие исследования.

Заключение

На примере последнего покровного оледенения показано, что широтная климатическая зональность влияла на процесс дегляциации территорий Финляндии и Карело-Кольского региона. Это влияние проявилось следующим образом. В Кольском регионе, где функционировали располагавшиеся субширотно Кольская и Беломорская лопасти, происходила ареальная дегляциация. На поверхность обеих лопастей поступало примерно одинаковое количество солнечной энергии. Вследствие этого происходило уменьшение мощности льда по всей площади с последующим отделением от массива активного льда обширных периферических массивов. Иными словами, здесь имела место не фронтальная, а ареальная дегляциация. Ареальная дегляциация проявилась также вне зависимости от климатической зональности в период заключительного межстадиально-стадиального климатического цикла вследствие малой мощности ледникового покрова и распространилась вплоть до юга Финляндии. Однако влияние климата сказалось и в этот период: ледник в позднем дриасе на юге только перекрыл мореной межстадиальные образования аллереда, а севернее деформировал их и, продвинувшись далее к востоку, создал гряду преимущественно напорной морены.

В Карелии, где ледниковые лопасти простирались с северо-запада на юго-восток, дистальная (фронтальная) часть лопастей получала существенно больше солнечной энергии, чем проксимальная. Поэтому здесь проявилась фронтальная дегляциация со свободным перемещением края ледника в периоды межстадиальных потеплений и похолоданий с образованием полос краевых напорно-насыпных (преимущественно напорных) образований.

Автор глубоко признателен сотрудницам Геологического института Карельского НЦ РАН Надежде Борисовне Лавровой и Татьяне Станиславовне Шелеховой, оказавшим помощь в подборе материалов для статьи.

Список литературы Влияние широтной климатической зональности на деградацию поздневалдайского (поздневислинского) оледенения на примере краевых образований территорий Финляндии и Карело-Кольского региона

- Andrews J. T. The Wisconsin Lavrentide ice sheet; dispersed centres, problems of rates of retreat, and climatic implication//Arctic, Antarctic Alpine Research. 1973. V. 5. P. 185-199.

- Niemelä J., Ekman I., Lukashov A. Quaternary deposits of Finland and Northwestern part of Russian Federation and their resources. Scale 1: 1 000 000//Espoo: Geological Survey of Finland. 1993.

- Niemelä J. Introduction to the map of Quaternary deposits and their resourses // Contribution to the origin of Quaternary deposits and their resources in Finland and the northwestern part of the Russian Federation. Ed. by Raimo Kujansuu and Matti Saarnisto // Geological Survey of Finland. 1997. Special Paper 24. P. 5-12.

- Hyyppä E. Itämeren historia uusimpien Itä-Karjalassa suoritettujen tutkimusten valossa//Terra. 1943. V. 55. P. 122-127.

- Hyyppä E. Kuvia Salpausselän rakenteesta. Summary: on the structure of the First Salpausselkä//Geology (Helsinki). 1951. № 3. P. 5-7.

- Okko V. The Second Salpausselkä at Julisjärvi, east of Hämeenlinna//Fennia: International Journal of Geography. 1957. V. 81, N 4. P. 46.

- Okko M. On the development of the First Salpausselkä, west of Lahti//Bulletin de la Commission. geologique de la Finlande. 1962. N 202. P. 150-162.

- Евзеров В. Я. Геология четвертичных отложений Кольского региона. Мурманск: МГТУ, 2016. 210 с.

- Donner J. Pollen-analytical studies of late-glacial deposits in Finland//Comptes Rendus de la Société Géologique de Finlande. 1951. N 24. P. 1-92.

- Mölder K., Valovirta V., Virkkala K. Über Späglacialzeit und frühe Postglacialzeit in Südfinland//Bulletin de la Commission geologique de la Finlande. 1957. P. 178.

- Sauramo M. Land uplift with hingelines in Fennoscandia//Annales Academiae. Scientiarum. Fennicae. Ser. A. 1955. V. 3. P. 44.

- Sauramo M. Die Geschichte der Ostsee//Annales Academiae Scientiarum. Fennicae. Seria A. 1958. V. 3. P. 51.

- Бискэ Г. С. О краевых образованиях ледника в Карелии//Известия Карельского и Кольского фил. АН СССР. Петрозаводск, 1953. № 4. С. 90-100.

- Лукашов А. Д., Экман И. М. Деградация последнего оледенения и некоторые особенности маргинальной и островной ледниковой аккумуляции в Карелии//Природа и хозяйство Севера/отв. ред. Г. С. Бискэ. Вып. 7. Апатиты, 1981. С. 8-20.

- Экман И. М. Стратиграфия. Четвертичная система//Геология Карелии. Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1987. С. 79-93.

- Ekman I., Iljin V. Deglaciation, the Young Dryas end moraines and their correlation in Russian Karelia and adjacent areas//Eastern Fennoscandian Younger Dryas and Moraines. GSF/H. Rainio, M. Saarnisto, (eds). Espoo. 1991. P. 73-101.

- Арманд Н. Н. Рельеф и последнее оледенение северо-востока Кольского полуострова: автореф. дис. … канд. геогр. наук. М., 1964. 14 с.

- Арманд H. H. Краевые образования малоактивного ледникового щита и зона его сочленения со Скандинавским покровом//Краевые образования материкового оледенения: сб. статей. Вильнюс: Минтис, 1965. С. 45-50.

- Евзеров В. Я., Николаева С. Б. Пояса краевых ледниковых образований Кольского региона//Геоморфология. 2000. № 1. С. 61-73.

- Hattestrand C., Kolka V., Stroeven A. P. The Keiva ice marginal zone on the Kola Peninsula, northwest Russia: a key component for reconstructing the palaeoglaciology of the northeastern Fennoscandian Ice Sheet//Boreas. 2007. V. 36, Iss. 4. P. 352-370 DOI: 10.1080/03009480701317488

- Svendsen J. I., Alexanderson H., Astakhov V. I. Late Quaternary ice sheet history of northern Eurasia//Quaternary Science Reviews. 2004. V. 23, Iss. 11-13. P. 1229-1271. 10.1016/j.quascirev.2003.12.008 DOI: https://doi.org/

- Astakhov V., Shkatova V., Zastrozhnov A., Chuyko M. Glaciomorphological Map of the Russian Federation//Quaternary International. 2016. V. 420. P. 4-14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.09.024.

- Евзеров В. Я., Самойлович Ю. Г. Реконструкция северо-восточной краевой области скандинавского ледникового покрова в поздневалдайское время//Геоморфология. 1998. № 4. С. 65-70.

- Andersen B. G. The deglaciation of Norway 15000-10000 B.P.//Boreas. 1979. V. 8, Iss. 2. P. 79-87 DOI: 10.1111/j.1502-3885.1979.tb00788.x

- Mangerud J., Andersen S. T., Berglund B. E., Donner J. J. Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification//Boreas. 1974. V. 3, Iss. 3. P. 109-128 DOI: 10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.x

- Alm T., Vorren K.-D. Climate and plants during the last ice age//Plant life/University of Tromsø; Tromsø Museum. Tromsø, 1993. P. 4-7.

- Lehman S. J., Keigwin L. D. Sudden changes in North Atlantic circulation during the last deglaciation//Nature. 1992. V. 356. P. 757-762 DOI: https://doi.org/10.1038/356757a0