Влияние сидеральных культур на ферментативную активность почвы

Автор: Битов Х.А., Бжеумыхов В.С.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 (101), 2023 года.

Бесплатный доступ

В процессах трансформации органического вещества ключевая роль принадлежит почвенным ферментам. Показатели ферментативной активности почв используются как наиболее оперативные показатели антропогенного воздействия на почву Цель исследований изучить влияние сидеральных культур на ферментативную активность почвы в посевах последующих культур звена севооборота. Ферментативная активность почв определялась трижды за вегетацию культуры севооборота в воздушно-сухих образцах методом Галстяна. В исследованиях определялась активность некоторых ферментов, относящихся к классу оксидоредуктаз: каталазы(АК), пероксидазы (ПО) и полифенолоксидаз (ПФО). Территория экспериментального участка входит в предгорную континентальную зону умеренно-теплого климата с умеренным увлажнением Кабардино-Балкарской республики. Пероксидазная активность почвы в первый год была более высокой на контрольном варианте, где озимая пшеница возделывалась по предшественнику пшеница и на варианте сидерации горчицей белой. Наименьшая полифенолоксидазная активность почвы под озимой пшеницей отмечалась после сидерации яровой викой, уровень активности фермента снизился на 13% относительно контрольного варианта. Интенсивность процесса гумусонакопления под озимой пшеницей была выше в гороховом сидеральном пару и на варианте сидерации суданской травой по сравнению с контрольным вариантом на 26,6 и 15,5% соответственно. На второй культуре севооборота (кукуруза на зерно) высокой каталазной активностью характеризовалась почва в горчичном сидеральном пару (14,5 мг/1г в.с. почвы) и в контрольном варианте (14,9 мг/1г в.с. почвы). Активность полифенолоксидазы, участвующей в синтезе гумуса в гороховом сидеральном пару была максимальной в опыте (6,8 мг/1г в.с. почвы). На второй год последействия коэффициент гумусонакопления на контроле был наименьшим (73,0). Процессы гумусонакопления интенсивнее проходили при сидерации горохом и яровой викой, о чем свидетельствует увеличение коэффициента гумусонакопления относительно контроля на 17,1 и 15,8 соответственно. Различия в прямом действии и последействии изученных сидеральных паров на ферментативную активность почвы были связаны с неодинаковым количеством, поступающей в почву биологической массы сидеральных культур и разным их химическим составом. Применение сидератов повышает активность полифенолоксидазы, участвующей в синтезе гумуса.

Предгорная зона кабардино-балкарии, сидерация, горох, яровая вика, горчица белая, суданская трава, ферментативная активность, почва

Короткий адрес: https://sciup.org/147240691

IDR: 147240691 | УДК: 631.874:631.465 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2023.2.6

Текст научной статьи Влияние сидеральных культур на ферментативную активность почвы

Вве^ение. Сидерация – агротехнический прием, направленный на сохранение почвенного плодородия и биологизацию земледелия [1]. Зеленое удобрение является дополнительным источником биологического азота и является одним из приемов регулирования баланса гумуса [2]. В настоящее время в мире в ассортименте сидеральных культур насчитывается более 60 бобовых и злаковых культур, а так^е большое количество их смесей [3]. Удачный выбор сидеральной культуры определяет конечный успех зеленого удобрения. Результаты исследования Е.В. Кравцовой, Л. В. Рудаковой (2019) показали, что наибольшее количество питательных веществ (азот, фосфор, калий) поступило в почву с остатками эспарцета – 496 кг/га, с остатками рапса-321 кг/га, с остатками горчицы белой – 267 кг/га, с остатками злаково-бобовой смеси – 279 кг/га, а наименьшее с остатками нута – 140 кг/га [4]. В процессах трансформации органического вещества ключевая роль принадле^ит почвенным ферментам. Они являются катализаторами в процессах синтеза и минерализации органического вещества и мобилизации элементов питания. Уровень ферментативной активности почв различается пределах типа: так, черноземы выщелоченные, характеризуются более высокой ферментативной активностью, чем черноземы обыкновенные. Наличие свободных карбонатов в почвенном профиле чернозема обыкновенного оказывает ингибирующее действие на активность ферментов [5]. Показатели ферментативной активности почв используются как наиболее оперативные показатели антропогенного воздействия на почву [6, 7].

Цель иссле^ований изучить влияние сидеральных культур на ферментативную активность почвы в посевах последующих культур звена севооборота

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования проводились в течение 2019-2022 гг. в звене севооборота: сидеральный пар – озимая пшеница – кукуруза на зерно – ячмень. Ферментативная активность почв определялась три^ды за вегетацию культуры севооборота в воздушно-сухих образцах методом Галстяна[8]. В исследованиях определялась активность некоторых ферментов, относящихся к классу оксидоредуктаз: каталазы (^К), пероксидазы (ПО) и полифенолоксидаз (ПФО). Территория экспериментального участка входит в предгорную зону умеренно-^аркого климата с умеренным увла^нением Кабардино-Балкарской республики. Сумма поло^ительных температур за период активной вегетации растений составляет 3407 ° С. Среднегодовая сумма осадков составляет 484мм, причем большая часть осадков (около 363мм) выпадает за период активной вегетации (максимальное количество их приходится на май-июнь). Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднемощный слабосмытый глинистый на карбонатных глинах. Содер^ание гумуса – 4,6%, мощность гумусового профиля – 72см. ^гротехника возделывания сельскохозяйственных культур общепринятая в зоне. Химический состав растений и скорость разло^ения их в почве зависит от фазы развития на момент их заделки в почву [4]. Все сидеральные культуры (горох, ЯРОВ^Я ВИК^ , горчица белая, суданская трава) запахивались в фазе цветения. Для получения большей массы зеленого удобрения, под основную обработку почвы вносились минеральные удобрения (нитрофоска) в дозе N 60 Р 60 K 60 .

Результаты и обсу^^ение. Ферментативная активность почвы является ва^нейшим показателем биогенности почвы. Ка^дый из изученных ферментов имеет свое функциональное значение в биодинамике почвы. Окислительновосстановительные ферменты или оксидоредуктазы занимают ва^ное место в обмене веществ и энергии в почве. Пероксидаза и полифенолоксидаза участвуют в процессах образования гумуса. ^ктивность этих ферментов – существенный показатель плодородия почв. Фермент пероксидаза (ПО) влияет на реакцию окисления гумусовых веществ и поэтому считается, что она влияет на минерализацию гумусовых веществ. Полифенолоксидазы (ПФО) влияют на превращение органических соединений ароматического ряда в компоненты гумуса. Каталазная активность тесно связана с содер^анием гумуса в почве и при возрастании активности каталазы происходит увеличение его распада. Результаты исследований (таблица) свидетельствуют о том, что несколько более высокая каталазная активность почвы под озимой пшеницей на варианте с использованием для сидерации горчицы белой, примерно на таком ^е уровне активность фермента находилась при использования сидератом суданской травы.

Пероксидаза играет ва^ную роль в разло^ении гумуса, а полифенолоксидаза в его синтезе. Пероксидазная активность почвы была более высокой на контрольном варианте, где озимая пшеница возделывалась по предшественнику пшеница и на варианте сидерации горчицей белой (7,2). Наименьшая полифенолоксидазная активность почвы под озимой пшеницей отмечалась после сидерации яровой викой, уровень активности фермента снизился на 13% относительно контрольного варианта. Отношение активности полифенолоксидазы к активности пероксидазы, выра^енное в процентах имеет связь с накоплением в почвах гумуса, поэтому эта величина получила название условный коэффициент накопления гумуса и считают, что с его помощью можно судить о направленности процессов трансформации органического вещества в почве [9, с. 94]. Интенсивность процесса гумусонакопления под озимой пшеницей была выше в гороховом сидеральном пару и на варианте сидерации суданской травой по сравнению с контрольным вариантом на 26,6 и 15,5% соответственно. Коэффициент накоп^ения гумуса на ва^ианта^ сиде^ации яровой викой, горчицей белой был незначительно выше контроля, что объясняется пролонгированным течением процесса в сидеральных парах. На второй культуре севооборота (кукуруза на зерно) высокой каталазной активностью характеризовалась почва в горчичном сидеральном пару и в контрольном варианте. Следовательно, вероятность потери потенциального плодородия почв здесь несколько выше, чем в других сидеральных парах. Повышение активности пероксидазы в почве свидетельствует о том, что минерализация гумуса почвы протекает более интенсивно, так как фермент способствует распаду гумуса. ^ктивность полифенолоксидазы, участвующей в синтезе гумуса в гороховом сидеральном пару была максимальной в опыте. Другие виды сидеральных паров по активности полифенолоксидазы так^е создавали лучшие условия для синтеза гумусовых веществ, что подтверждается отношением полифенолоксидазы к пероксидазе. Таким образом, агротехнический прием - сидерация - оказывает существенное положительное влияние на повышение уровня потенциального плодородия почвы в первый год последействия.

Поло^ительное влияние сидерации на плодородие почвы отчетливо прослеживается и на третьей культуре севооборота. Второй год последействия так^е характеризуется более высокими темпами трансформации органического вещества, поступившего в почву с сидератами. Уровень активности каталазы на всех вариантах сидерации выше контрольного варианта. ^ктивность пероксидазы максимальной была на варианте сидерации горчицей белой и суданской травой (таблица).

Уровень активности полифенолоксидазы во всех видах сидеральных паров различался незначительно и превышала значения активности фермента на контрольном варианте на 15,2-19,6%. Вследствие этого и коэффициент гумусонакопления на контроле был наименьшим (73,0), лучше всего процессы гумусонакопления проходили при сидерации горохом и яровой викой, о чем свидетельствует увеличение коэффициента гумусонакопления относительно контроля на 17,1 и 15,8 соответственно.

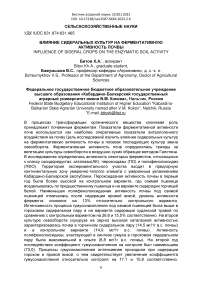

Таблица – Ферментативная активность пахотного слоя чернозема обыкновенного, мг/1г в.с. почвы (средняя за вегетацию, 2020-2022 гг.)

|

Вариант опыта |

Культура севооборота |

|||||||||||

|

Озимая пшеница (1 год) |

Кукуруза на зерно (2 год) |

озимый ячмень (3 год) |

||||||||||

|

^К |

ПО |

ПФО |

УКНГ |

^К |

ПО |

ПФО |

УКНГ |

^К |

ПО |

ПФО |

УКНГ |

|

|

Контроль |

17,5 |

7,2 |

5,2 |

72,8 |

14,9 |

7,5 |

5,1 |

71,0 |

14,3 |

6,3 |

4,6 |

73,0 |

|

Сидерат: Горох |

15,0 |

6,4 |

5,9 |

92,2 |

12,8 |

6,1 |

6,8 |

111,5 |

14,5 |

6,1 |

5,5 |

90,1 |

|

Яров^я вик^ |

15,2 |

6,8 |

5,1 |

75,0 |

13,4 |

5,7 |

5,9 |

103,5 |

14,8 |

6,3 |

5,6 |

88,8 |

|

Горчица белая |

18,6 |

7,2 |

5,3 |

73,6 |

14,5 |

5,7 |

5,4 |

94,7 |

15,2 |

6,9 |

5,6 |

81,2 |

|

Суданская трава |

17,9 |

6,9 |

5,8 |

84,1 |

13,7 |

6,0 |

5,3 |

88,3 |

14,4 |

6,8 |

5,3 |

77,9 |

Различия в прямом действии и последействии изученных сидеральных паров на ферментативную активность почвы были связаны с неодинаковым количеством, поступающей в почву биологической массы сидеральных культур и разным их химическим составом.

Выво^ы:

-

- применение сидератов повышает активность полифенолоксидазы, участвующей в синтезе гумуса;

-

- действие и последействие зеленого удобрения зависит от применяемого сидерата. Интенсивность процесса гумусонакопления в почве выше в гороховом сидеральном пару;

-

- коэффициент накоп^ения гумуса выше в пе^вый год последействия сидерации.

Список литературы Влияние сидеральных культур на ферментативную активность почвы

- Борисова Е.Е. Применение сидератов в мире // Вестник НГИЭИ. 2015. № 6(49). С. 24-33.

- Котлярова О.Г., Черенков В.В. Накопление органического вещества сидеральными культурами и поступление питательных веществ в почву при их запашке // Агрохимия. 2014. № 12. С. 15-20.

- Дедов А.В., Драчев Н.А. Биологизация земледелия ЦЧР. Воронеж, 2010. 171 с.

- Кравцова Е.В., Рудакова Л.В. Изменение агрохимических показателей чернозема обыкновенного под влиянием сидеральных культур // Аграрный вестник Урала. 2019. № 4(183).C. 12-19.

- Хежева Ф.В., Улигова Т.С., Темботов Р.Х. Особенности ферментативной активности почв степной зоны эльбрусского варианта поясности Центрального Кавказа // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. № 1-8. С. 2087-2091.

- Тах И.П., Агиров А.Х. Ферментативная активность различных типов почв лесостепного пояса в условиях западного Кавказа // Новые технологии. 2009. № 4. С. 63-67.

- Романов В.Н., Заушинцена А.В., Кожевников Н.В. Применение показателей активности ферментов для оперативной диагностики экологического состояния агрогенных почв // Достижения науки и техники АПК. 2019. Т. 33. № 7. С. 44-47.

- Галстян А.Ш. Унификация методов исследования активности ферментов почв // Почвоведение. 1978. №2. С. 107-113.

- Ковриго В.П., Кауричев И.С., Бурлакова Л.M. Почвоведение с основами геологии. M.: Колос, 2000. 416 с.