Влияние синдрома обструктивного апноэ сна на постуральную устойчивость у больных хронической ишемией головного мозга

Автор: Пунина А.А., Грибова Н.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 2 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ параметров баланса в основной стойке по данным стабилометрического исследования у больных хронической ишемией головного мозга (ХИГМ) с последующей оценкой вклада синдрома обструктивного апноэ сна средней и тяжелой степеней в нарушение регуляции постуральной устойчивости. Материал и методы. Обследованы 94 пациента с диагнозом ХИГМ 1–2‑й степени. Проведено стабилометрическое исследование и кардиореспираторный мониторинг с оценкой индекса апноэ / гипопноэ (AHI). Были выделены 2 группы: 1‑я группа — пациенты с ХИГМ и AHI<15 (n=44), 2‑я группа — больные ХИГМ и AHI≥15 (n=50). Оценку баланса в основной стойке проводили на программно-диагностическом комплексе «МБН-Стабило» (ООО НМФ «МБН», Россия). Результаты. Основная стойка больных ХИГМ асимметрична во фронтальной плоскости со смещением центра давления (ЦД) вперед. Во 2‑й группе отмечалось более выраженное смещение ЦД вперед (р=0,004), бóльшая площадь (р=0,03), амплитуда (р=0,001) и скорость колебаний ЦД (р<0,001). Отмечена положительная корреляция между AHI и смещением ЦД вперед (rs=0,44; p=0,02). Заключение. У пациентов с ХИГМ выявлены нарушения равновесия в основной стойке: смещение ЦД вперед, нестабильность в сагиттальной плоскости. При наличии синдрома обструктивного апноэ сна с AHI≥15 смещение ЦД вперед более выражено и сопровождается увеличением амплитуды, скорости и площади его колебаний.

Постуральная устойчивость, стабилометрия, хроническая ишемия головного мозга, синдром обструктивного апноэ сна

Короткий адрес: https://sciup.org/149148499

IDR: 149148499 | УДК: 616.831–005.4+616.24–008.444+616.28–008.5 | DOI: 10.15275/ssmj2102173

Текст научной статьи Влияние синдрома обструктивного апноэ сна на постуральную устойчивость у больных хронической ишемией головного мозга

EDN: RGKEIC

у лиц трудоспособного возраста [1]. Частыми жалобами пациентов с ХИГМ являются жалобы на нарушение равновесия, головокружение, неустойчивость, которые не находят объяснения при отоневроло-гическом обследовании. Нарушения поддержания вертикальной позы (спокойного стояния), ходьбы, постуральная неустойчивость могут появляться уже на ранних стадиях развития заболевания [2].

Постуральный контроль человека становится объектом множества исследований, в большей степени основанных на анализе законов биомеханики регуляции позы [3]. Понятие «постуральный баланс» определяется как способность управлять и поддерживать свой общий центр массы тела в пределах базы опоры с целью предотвращения потери равновесия и предупреждения падения в статическом и динамическом положениях [4]. Баланс в основной стойке — это активный подсознательный процесс, осуществляемый с участием многих функциональных систем организма: центральной (ЦНС) нервной системы (НС), периферической НС, вестибулярной, опорно-двигательной и зрительной систем [4, 5]. В настоящее время единственным объективным диагностическим инструментом, позволяющим оценить устойчивость вертикальной позы, является метод компьютерной стабилометрии, заключающийся в регистрации координат центра давления (ЦД) на плоскость опоры [5].

Существует ряд исследований, посвященных оценке устойчивости у пациентов с ХИГМ с помощью стабилометрического исследования [6–8]. Ряд работ описывает вклад когнитивного снижения у пациентов с ХИГМ в поддержании вертикальной позы [2], также оценивался вклад сопутствующих заболеваний в поддержание устойчивости, таких как атеросклеротическое поражение брахиоцефальных артерий [7], ишемической болезни сердца [8]. До сих пор не было исследований, посвященных оценке влияния дыхательных нарушений во сне, а именно синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), на постуральный контроль у пациентов с ХИГМ, хотя распространенность данного состояния среди населения в целом колеблется от 9 до 38% и увеличивается с возрастом [9]. Логично предположить, что хроническое гипоксическое состояние и частые ночные пробуждения, наблюдаемые при СОАС, должны приводить к прогрессированию ХИГМ и характерных для нее нарушений равновесия.

Цель — анализ параметров баланса в основной стойке по данным стабилометрического исследования у больных ХИГМ с последующей оценкой вклада СОАС средней и тяжелой степеней в нарушение регуляции постуральной устойчивости.

Материал и методы . В исследовании приняли участие 94 пациента с диагнозом ХИГМ 1–2-й степени (47 мужчин и 47 женщин). Возраст больных составил 50–78 лет. Исследование проводили на базе ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница».

Критериями включения являлись установленный нами диагноз ХИГМ 1–2-й степени, подтвержденный с помощью магнитно-резонансной томографии ГМ — оценка выраженности лейкоареоза в соответствии с критериями Фазекаса (1987) — или мультиспираль-ной компьютерной томографии ГМ — расширение перивентрикулярных пространств, атеросклероз сосудов ГМ и наличие внешней заместительной гидроцефалии.

Критерии невключения:

соматические заболевания в фазе обострения (декомпенсация хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета, обострение хронической обструктивной болезни легких — ХОБЛ, гипертонический криз, инфаркт миокарда и др.);

наличие в анамнезе острых нарушений мозгового кровообращения, операций на ГМ, черепно-мозговых травм, тяжелых психических заболеваний (шизофрении, биполярного аффективного расстройства, тяжелого депрессивного эпизода, психозов различной этиологии), вестибулопатий;

нейродегенеративные заболевания ЦНС, деменция;

грубая патология опорно-двигательного аппарата (укорочение конечности, переломы нижней конечности, в том числе в анамнезе, протезирование суставов нижних конечностей, артрогрипоз, полиартрит и др.);

нервно-мышечные заболевания;

прием препаратов, воздействующих на дыхательный центр (кордиамина, ацетазоламида, антидепрессантов, транквилизаторов, нейролептиков, противокашлевых препаратов центрального действия и оказывающих существенное влияние на вестибулярную функцию — противосудорожных, антидепрессантов, транквилизаторов, нейролептиков, вестибулолитиков).

Всеми участниками исследования подписано информированное добровольное согласие на участие в исследовании. Проведенное исследование соответствует стандартам Хельсинской декларации, одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол № 2 от 09.09.2023).

Для количественной оценки баланса в основной стойке использовали программно-диагностический комплексе «МБН-Стабило» (ООО НМФ «МБН», Россия). Каждому пациенту проводили 2 исследования, таких как основная стойка с открытыми глазами (ГО) и основная стойка с закрытыми глазами (ГЗ). Время записи для каждого теста составило 51,2 с. Такое время считается классическим для французской школы постурологов и выбрано с целью получения четного количества значений параметра с учетом частоты регистрации каждого датчика. Это дробное время используется в настоящий момент по причине наличия соответствующей нормативной базы [5].

В настоящее время нормативные значения параметров стабилометрии являются предметом дискуссии. Учитывая высокую вариабельность данных и многофакторное влияние индивидуальных параметров обследуемого на результаты стабилометри-ческого исследования, ряд ученых придерживается мнения о том, что наиболее надежным подходом является внутрииндивидуальный анализ, то есть сравнение показателей одного и того же испытуемого в динамике [10]. В нашем исследовании мы приводим классические нормативные данные, полученные французским постурологическим обществом в 1985 г. — Normes 85, используемые до сих пор некоторыми исследователями [5] для понимания выраженности нарушения постуральных функций у больных ХИГМ.

Пациентам было дано указание сохранять максимально устойчивое вертикальное положение на платформе в основной стойке в течение 51,2 с для каждого теста. Для оценки постуральной устойчивости в основной стойке при ГО и ГЗ оценивались классические постурографические параметры: среднее положение ЦД относительно Y (~Y, мм), среднее положение ЦД относительно Х (~Х, мм), среднеквадратическое отклонение ЦД относительно Y — (Dy, мм), среднеквадратическое отклонение ЦД относительно Х — (Dx, мм), скорость перемещения ЦД (V, мм/с), площадь статокинезиограммы (S, мм2), основная частота колебаний по Х (fx, Гц), основная частота колебаний по Y (fy, Гц), максимальная амплитуда колебаний ЦД относительно Х (Xmax, мм), максимальная амплитуда колебаний ОЦД относительно Y (Ymax, мм), коэффициент LFS.

С целью оценки степени дыхательных нарушений во сне всем пациентам проведено ночное кардиореспираторное мониторирование прибором SomnoCheck Micro Cardio [Loewenstein Medical (Weinmann), Германия]. Для анализа данных использовалось программное обеспечение SOMNOlab v.19. Интересующими нас параметрами являлись индекс AHI, соб./ч (индекс апноэ/гипопноэ), который свидетельствует о количестве респираторных событий за 1 час сна (полных (апноэ) или частичных (гипопноэ) остановок дыхания); средняя сатурация в течение ночи (SpО2mean, %). Степень тяжести СОАС устанавливается на основании индекса AHI (AHI<5 — отсутствие СОАС, 5≥AHI>15 — легкая форма СОАС, 15≥AHI≥30 — средняя степень тяжести СОАС, AHI≥30 — тяжелая степень СОАС).

Мы разделили пациентов на 2 группы на основании индекса AHI. Первую группу составили пациенты с ХИГМ и AHI<15 ( n =44), то есть без дыхательных нарушений во сне ( n =23) или с легкой формой СОАС ( n =21). Вторую группу составили пациенты с ХИГМ и AHI≥15, то есть среднетяжелым СОАС ( n =50). Из них среднюю степень тяжести СОАС имели 24 пациента, 26 — тяжелую).

Для статистической обработки данных применяли методы непараметрической статистики: U -критерий Манна — Уитни, критерий согласия Пирсона (χ²), точный критерий Фишера. Использовали также коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Уровень статистической значимости устанавливали на уровне 0,05. Доверительный интервал (ДИ) принимали равным 95%. Все данные представлены в виде Ме

[ИКР], где Ме — медиана, ИКР — интерквартильный размах.

Результаты. Представленные группы не различались по возрасту (медиана возраста в 1-й группе составила 58,5 [52,0–65,7] года, 58,0 [51,0–64,0] года — во 2-й, U =1011; p =0,5) и наличию сопутствующих заболеваний. Артериальной гипертензией страдали 100% пациентов обеих групп. Сахарный диабет встречался у 32% исследуемых 1-й группы, у 50% — 2-й группы (χ²=3,2; p =0,07). Ишемическая болезнь сердца была выявлена в 1-й группе у 50% пациентов и у 64% пациентов 2-й группы (х2=1,9; p =0,2). ХОБЛ страдали 25% исследуемых 1-й группы, бронхиальной астмой (БА) — 20%. Во 2-й группе встречаемость ХОБЛ составила 22% (х2=0,1, р =0,7), Ба — 38% (х2=3,4; p =0,06). Группы различались по полу (в 1-й группе мужчины составили 39%, во 2-й — 60%, Х2=11,9; p <0,001) и индексу массы тела (ИМТ): медиана ИМТ пациентов 1-й группы составила 30,1 [28,8-32,2] кг/м2, 2-й группы — 38,3 [32,9-44,5] кг/м2, U =273; p <0,001. Имелась также статистически значимая разница в показателях кардиореспираторного мониторирования, а именно индекса AHI, который составил 4,9 [3,8-9,4] соб./ч и 38,3 [20,7-65,4] соб./ч у больных 1-й и 2-й групп соответственно ( U =0; p <0,001), и SpO2 : медиана сатурации в 1-й группе — 94,0 [92,8–9m4ea,n0] %, во 2-й — 90,5 [87,0–93,0] % ( U =471,5; p <0,001).

Значения параметров «среднее положение ЦД» по сагиттальной и фронтальной плоскостям (~ X , ~ Y ) исследуемых обеих групп представлены в табл. 1. Для каждого из рассматриваемых параметров абсолютного положения ЦД оценивалась разность значений координат по сравнению со здоровыми испытуемыми. Значения переднезадних ( Dy , мм) и боковых девиаций ( Dx , мм) ЦД относительно фиксированной базы опоры приведено в табл. 2. Проводили

Таблица 1

Значения параметров «среднее положение центра давления» по сагиттальной и фронтальной плоскостям исследуемых групп с вычислением разности значений координат

|

Параметр, Р , мм |

Норма, N * |

Группа |

А (Р м Р 1) |

А (Р м — Р 2) |

|

|

1-я |

2-я |

||||

|

~X ГО |

1,1 |

1,7 [–5—5,2] |

0,5 [–3,9—5] |

–0,6 [–4—6] |

–0,65 [–3,9—5] |

|

~X ГЗ |

0,3 |

0,2 [–4,8—4,5] |

0,4 [–4—5,6] |

0,1 [–4,1—5,1] |

–0,1 [–5,3—4,3] |

|

~Y ГО |

–29,2 |

–1,4 [–25,1— –19,3] |

–17,4 [–21,5 — –15,3] |

–7,8 [–9,9 — –4] |

–11,9 [–13,9 — –7,7] |

|

~Y ГЗ |

–27,5 |

–24,7 [–26,1— –20,3] |

–18,2 [–25,2 — –13,4] |

–3,9 [–7,2 — –1,4] |

–9,4 [–14,1 — –2,4] |

Примечание. Здесь и далее в табл. 2: *нормативные данные, полученные Normes 85, представлены в виде среднего значения показателя.

Различия статистически значимы при р <0,05.

Таблица 2

Сравнение стабилометрических параметров, отражающих динамический компонент равновесия, у пациентов обеих групп

|

Параметр |

Норма, N * |

Группа |

р |

||

|

1-я |

2-я |

||||

|

Скорость перемещения ОЦД ( V ), мм/с |

ГО |

10,6 |

11,2 [9,7—13,6] |

17,6 [14,0—22,0] |

<0,001 |

|

ГЗ |

11,5 |

14,7 [12,6—18,3] |

22,2 [16,9—26,2] |

<0,001 |

|

|

Площадь статокинезиограммы ( S ), мм |

ГО |

99,5 |

80,8 [54,9—105,6] |

101,3 [85,0—144,5] |

0,03 |

|

ГЗ |

229 |

98,4 [69,6—153,2] |

134 [98,7л186,2] |

0,04 |

|

Окончание табл. 2

|

Параметр |

Норма, N * |

Группа |

р |

||

|

1-я |

2-я |

||||

|

Среднеквадратическое отклонение ОЦД |

ГО |

4,26 |

7,3 [5,2—9,0] |

5,3 [3,8—7,3] |

0,003 |

|

относительно Х ( Dx ), мм |

ГЗ |

7,56 |

9,0 [8,0—11,2] |

8,1 [5,3—11,9] |

0,1 |

|

Среднеквадратическое отклонение ОЦД |

ГО |

7,59 |

8,5 [7,0—10,1] |

10,7 [8,0—15,3] |

0,02 |

|

относительно Y ( Dy ), мм |

ГЗ |

15,7 |

16,4 [15,0—18,0] |

17,3 [15,1—20,2] |

0,07 |

|

Основная частота колебаний по Х ( fx ), Гц |

ГО |

0,17 |

1,6 [1,3—1,8] |

1,6 [1,2—1,8] |

0,9 |

|

ГЗ |

0,21 |

1,6 [1,4—1,8] |

1,6 [1,2—1,9] |

0,5 |

|

|

Основная частота колебаний по Y ( fy ), Гц |

ГО |

0,13 |

1,6 [1,3—1,8] |

1,6 [1,3—1,8] |

0,4 |

|

ГЗ |

0,17 |

1,7 [1,4—1,9] |

1,8 [1,4—1,9] |

0,6 |

|

|

Максимальная амплитуда колебаний ОЦД |

ГО |

7,59 |

13,2 [9,7—16,2] |

18 [15,2—21,3] |

<0,001 |

|

относительно Х ( X max), мм |

ГЗ |

15,7 |

17,3 [15,6—18,5] |

19,3 [17,1—23,9] |

0,001 |

|

Максимальная амплитуда колебаний ОЦД |

ГО |

4,26 |

11,2 [6,5—14,6] |

16,4 [10,4—21,1] |

0,001 |

|

относительно Y ( Y max), мм |

ГЗ |

7,56 |

12,2 [10,1—16,4] |

19,1 [12,5—21,9] |

0,002 |

|

LFS |

ГО |

1,014 |

3,9 [2,8—5,0] |

4,3 [3,0—5,3] |

0,2 |

|

ГЗ |

1,02 |

3,4 [2,6—4,6] |

4,2 [2,8—5,2] |

0,09 |

|

П р и м еч а н и е . Статистический анализ проведен с использованием следующих критериев: Манна — Уитни; Пирсона; Фишера.

а

б

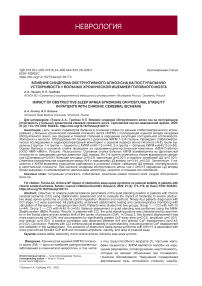

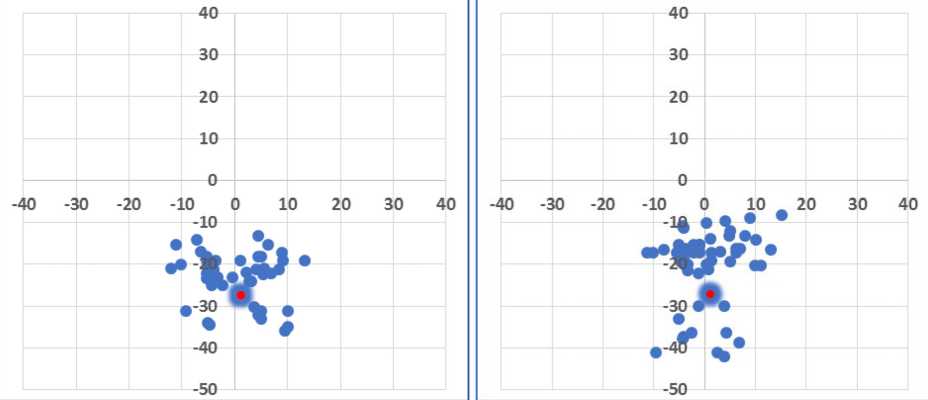

Положение центра давления исследуемых групп в системе координат в европейской стойке с открытыми глазами (время исследования — 51,2 с):

а — центр давления пациентов 1-й группы (n=44); б — центр давления пациентов 2-й группы (n=55). Красной точкой (со свечением) отмечено нормальное положение центра давления сравнительный анализ данного параметра между пациентами 1-й и 2-й групп.

При расчете координат ЦД у пациентов обеих групп были выявлены отклонения ЦД по сагиттальной и фронтальной плоскостям с тенденцией к смещению ЦД вперед, но без четкой латерализации во фронтальной плоскости. Графически координаты ЦД исследуемых обеих групп и координаты ЦД здорового человека, определенного на основании нормативных показателей, представлены на рисунке.

Имелись статистически значимые различия в значении координат положения ЦД по сагиттальной составляющей (~ Y ) между пациентами 1-й и 2-й групп

(для ГО U=723; p=0,004; для ГЗ U=636; p<0,001), причем с увеличением индекса AHI значения по оси Y во 2-й группе принимали бóльшие значения, то есть ЦД отклонялся вперед (n=50, rs=0,44; p=0,002 для ГО, rs=0,44; p=0,002 — для ГЗ). Данный факт был выявлен в пробе как с открытыми, так и с закрытыми глазами. Группы не различались между собой по положению ЦД во фронтальной плоскости. Более того, среднеквадратическое отклонение ЦД относительно оси Y различалось в группах с увеличением значения параметра Y исследуемых с ХИГМ и среднетяжелым СОАС. Напротив, эти пациенты имели меньшие девиации ЦД в медиолатеральном направлении (Dx, мм), чем исследуемые 1-й группы. С учетом того, что наши группы различались по ИМТ, мы провели корреляционный анализ для выявления связи между ИМТ и стабильностью основной стойки, в результате которого выявлена умеренная обратная взаимосвязь между ИМТ и Dx ГО и обратная корреляция слабой силы между ИМТ и Dx ГЗ (n=94: rs=–0,54; p=0,02 и rs=–0,20; p=0,04 соответственно). Не выявлено корреляционной зависимости между ИМТ и Dy ГО, Dy ГЗ, однако имелась слабая положительная взаимосвязь между среднеквадратическим отклонением в сагиттальной плоскости и индексом AHI (n=94, rs=0,26; p=0,02 для ГО, rs=0,24; p=0,02 — для ГЗ).

При депривации взора ЦД больных 1-й группы отклонялся кзади (Δ~ Y ГЗ=–1.6 [–4; 0,7]). Смещения ЦД кзади при закрытых глазах во 2-й группе выявлено не было (Δ~ Y ГЗ=–0,1 [–0,7; 0,5]), Δ~ Y ГЗ статистически различалась в группах (Δ~ Y ГЗ=–1,1 [–0,8; 2,1], U =633; p <0,001). Взаимосвязи между возрастом и ~ Y ГО, ~ Y ГЗ не выявлено. Однако наблюдалась выраженная обратная корреляционная зависимость между ~ Y ГО, ~ Y ГЗ и средней ночной сатурацией (rs=–0,5 при р <0,001, rs=–0,52 при р <0,001 соответственно).

В результате оценки динамического компонента равновесия у наших больных (см. табл. 2) выявлено увеличение скорости ЦД относительно нормативных показателей у пациентов обеих групп как в пробе с ГО, так и с ГЗ, при чем скорость ЦД у пациентов с ХИГМ и среднетяжелым СОАС была достоверно больше, чем у пациентов 1-й группы.

В 1-й группе параметр площади статокине-зиограммы в пробе с ГО превосходил нормативные значения у 30% пациентов ( n =13) против 52% ( n =26%) — во 2-й группе. Параметр S ГЗ превышал верхнюю границу нормы у 4% пациентов ( n =2) 1-й группы и у 16% больных ( n =7) 2-й группы. Как мы видим из табл. 2, медиана площади в пробе с открытыми и закрытыми глазами находилась области пограничных значений в отличие от других показателей стабилометрии: скорости ЦД, амплитудно-частотных характеристик, координат ЦД. Медиана LFS превышала нормативный показатель в 3–4 раза у пациентов обеих групп без статистически значимой разницы при межгрупповом сравнении.

В результате спектрального анализа амплитудно-частотных характеристик обращает на себя внимание значительное увеличение основной частоты колебаний по осям Х и Y относительно нормативных показателей в обеих группах без статистически значимой разницы при межгрупповом сравнении. Медианы максимальной амплитуды колебаний ЦД также превосходили нормативные значения, причем пациенты 2-й группы имели достоверно бóльшие значения данного показателя по обоим направлениям.

Обсуждение. Первичным условием, оказывающим значительное воздействие на клинические признаки нестабильности основной стойки и большинство остальных параметров стабилометрии, является расположение ЦД в системе координат пациента. Абсолютная позиция ЦД — ключевой показатель, который отражает глобальные характеристики равновесия тела: смещение нагрузки в сагиттальной плоскости (среднее положение ЦД относительно Y (~ Y , мм) и смещение ЦД во фронтальной плоскости (среднее положение ЦД относительно Х (~ Х , мм) от нормального положения и их среднеквадратические отклонения (среднеквадратическое отклонение

ЦД относительно Y — Dy , мм; среднеквадратическое отклонение ЦД относительно Х — Dx , мм) [5].

Учитывая постоянные колебания ЦД вокруг некоторой средней позиции, имеет смысл определять его среднее положение во время исследования. У здорового человека ЦД немного смещен назад, что приводит к отрицательным значениям всех координат ЦД по оси Y . Этот факт был отражен в исследовании на здоровых добровольцах от 17 до 68 лет, где отмечалось смещение ЦД назад у людей всех возрастов [11]. Авторы приходят к выводу о том, что напряжение задней группы мышц голени у здорового прямостоящего человека компенсаторно превосходит напряжение передней группы мышц голени в связи с тем фактом, что спереди от фронтальной плоскости, проведенной через центр тяжести, находится ⅔ массы тела. Отклонение ЦД вперед у пациентов с ХИГМ, вероятнее всего, обусловлено хроническим сосудистым поражением моторной зоны коры ГМ и нисходящих кортикоспинальных трактов, что приводит к формированию типичного спастического синергичного паттерна: повышению тонуса мышц-сгибателей верхней конечности и мышц-разгибателей нижней конечности (передней группы голени) [12]. Клинически у наших больных отсутствовали парезы и параличи, но метод стабилометрии позволяет определять мельчайшие изменения в вертикальной позе человека и обладает высокой чувствительностью.

В норме положение ЦД по оси Х находится в центре, что указывает на симметричную фронтальную стойку, при этом вес тела равномерно распределяется между конечностями в пропорции 50 на 50%. Это положение обеспечивает максимальные возможности поддержания равновесия. В таких случаях применяется способ поддержания равновесия посредством голеностопной стратегии [5].

Наблюдаемая нами асимметрия основной стойки во фронтальной плоскости, по всей видимости, является следствием формирующегося пирамидного, или пирамидального, синдрома у пациентов с ХИГМ. Для данного синдрома характерно диффузное оживление сухожильных рефлексов, присутствие патологических рефлексов и анизорефлексия [13]. Рассеянная пирамидная симптоматика, характерная для данных пациентов, может приводить к формированию пирамидного синдрома, преобладающего в правых или левых конечностях, то есть асимметричного, в результате чего проекция ЦД смещается на «интактную» нижнюю конечность.

Выявленные нами различия в значениях координат ЦД и среднеквадратического отклонения ЦД по оси Y между 2 группами свидетельствуют о большем отклонении ЦД 2-й группы вперед и меньшей устойчивости этих пациентов в переднезаднем направлении. Напротив, эти пациенты оказались более устойчивы во фронтальной плоскости. M. Rezaeipour и G. L. Apanasenko в исследовании [14] при изучении влияния избыточной массы тела на постуральную устойчивость у лиц пожилого и среднего возрастов выявили следующую закономерность: повышенный ИМТ негативно сказывался на постуральной стабильности в сагиттальном направлении, но оказывал позитивное влияние во фронтальном, что, вероятно, связано с увеличением опоры в вертикальной позе. С учетом выявленной нами умеренной обратной корреляции между ИМТ и среднеквадратическим отклонением ЦД относительно оси Х и положительной взаимосвязи между среднеквадратическим отклонением относительно Y и индексом AHI можно утверждать, что баланс пациентов с ХИГМ и среднетяжелым СОАС является более стабильным во фронтальной плоскости в связи с повышенным ИМТ, в то время как нарастание количества остановок дыхания во сне приводит к дестабилизации в переднезаднем направлении. Этот факт может свидетельствовать о негативном влиянии интермиттирующей ночной гипоксии на центральные моторные зоны ГМ.

При депривации взора ЦД больных 1-й группы отклонялся кзади, что свидетельствует о сохранности механизмов компенсации сохранения равновесия [15]. Компенсаторного смещения ЦД кзади при закрытых глазах во 2-й группе не выявлено. Так, на основании обследования 146 пациентов установлено, что при дисциркуляторной энцефалопатии у пациентов пожилого и старческого возрастов расстояние между реальным и «идеальным» ЦД увеличивается в среднем на 56% без компенсаторного смещения ЦД кзади [6]. Напротив, у лиц молодого и среднего возрастов с дисциркуляторной энцефалопатией ЦД отклонялся кзади. В нашем исследовании не обнаружено связи между возрастом и ~ Y ГО, ~ Y ГЗ, однако выявлено негативное влияние более низких показателей средней ночной сатурации на компенсаторные механизмы баланса при закрытых глазах.

Сохранение равновесия тела в вертикальном положении представляет собой динамический процесс. Тело стоящего человека иногда совершает почти незаметные, иногда достаточно видимые колебательные движения с определенной скоростью в различных направлениях. Эти движения представляются в угловой величине относительно вертикали, как определено ориентацией гипотетической линии, соединяющей центр тяжести с центром базы опоры. Характеристика колебаний: их амплитуда ( Y max, мм и X max, мм), частота ( fx , Гц и fy , Гц), скорость ( V , мм/с) — являются чувствительными параметрами. Таким образом, для нормального баланса характерны колебания низкой частоты и малой амплитуды [5].

Увеличение скорости ЦД у пациентов с ХИГМ свидетельствует о снижении способности к поддержанию равновесия и усилению потока эфферентной информации из центров постурального контроля [16]. По всей видимости, у пациентов с ХИГМ имеется нарушение центральной регуляции баланса, что приводит к компенсаторному поддержанию устойчивости за счет мышечного компонента. Данная патологическая стратегия имеет большую выраженность при нарастании степени СОАС, то есть усилении ночных гипоксических явлений.

Считается, что у спокойно стоящего человека основные колебания находятся в среднем на частотах приблизительно 0,35 Гц. Наличие столь малых колебаний для здорового человека свидетельствует о том, что соответствующие им удлинения мышц и изменения углов отслеживаются с помощью биологических сенсоров для коррекции мышечных усилий с целью обеспечить максимальную устойчивость в вертикальной позе. Средние колебания в полосе 0,5–1,5 Гц, которые мы и наблюдали у наших пациентов с ХИГМ, в значительной степени характеризуют сокращения больших групп мышц и практически не подвержены сознательному контролю [17]. Таким образом, нарастание значений амплитудно-частотных характеристик колебаний ЦД в сагиттальной и фронтальной плоскостях свидетельствуют об уменьшении меры управления вертикального баланса со стороны ЦНС [18] у больных ХИГМ и подключении рефлекторных компенсаторных реакций удержания равновесия со стороны костно-мышечной системы. При чем у больных ХИГМ и среднетяжелым СОАС роль центральных механизмов в стабильности вертикальной позы снижается еще больше.

Клинически эффективность стратегии постуральной системы, как правило, оценивается по площади статокинезиограммы — способности постуральной системы поддерживать ЦД около его среднего положения. Перемещение ЦД в основной стойке в норме укладывается в площадь примерно 100 мм², то есть 1 см² [5]. Данный параметр нуждается в дополнении более тонким анализом постуральных характеристик и, как утверждают П. М. Гаже, Б. Вебер [19], значения площади статокинезиограммы могут быть нормальными, тогда как анализ функционирования системы показывает явные аномалии. В связи с тем, что группы различались не только по данным параметрам, можно предположить, что у больных ХИГМ и среднетяжелым СОАС имеется статистическая аномалия точности управления постуральными колебаниями.

Для оценки количества энергии, необходимой пациенту для поддержания вертикальной позы, использовался параметр LFS . Значение данного параметра у пациента сравнивается с его значением в норме, и если LFS пациента! LFS норм больше единицы, это значит, что пройденный пациентом путь на единицу площади превосходит норму. Показатель LFS используется с целью определения энергетических затрат на поддержание тела в вертикальном положении: чем больше его значение, тем более выражены затраты энергии исследуемого для удержания равновесия [19]. Повышенный показатель LFS в сравнении с нормой свидетельствует о том, что исследуемые с ХИГМ используют менее выгодную с энергетической точки зрения стратегию поддержания равновесия вследствие нарушения неосознанного механизма — центральной регуляции баланса и необходимости подключения многокомпонентных компенсаторных схем поддержания постурального контроля.

Заключение. Исследование индивидуальных постурологических характеристик пациентов с ХИГМ 1–2-й степени выявило множественные нарушения в регуляции баланса тела в основной стойке. К особенностям баланса в основной стойке у данной категории пациентов можно отнести следующие: асимметрию основной стойки, смещение ЦД вперед, снижение компенсаторного отклонения ЦД кзади, бóльшую энергоемкость процесса поддержания вертикальной позы.

Синдром обструктивного апноэ сна и вызываемая им интермиттирующая ночная гипоксия усугубляет имеющиеся нарушения равновесия у данной категории больных, что отражается в достоверно большей скорости, максимальной амплитуде колебаний ЦД и площади статокинезиограммы.

Проведенное исследование подчеркивает необходимость объективной стабилометрической оценки равновесия у пациентов с ХИГМ, поскольку именно эта категория больных подвержена скрытым нарушениям постурального контроля, повышающим риск падений. Выявлено, что наличие СОАС дополнительно усугубляет постуральную неустойчивость, что обосновывает целесообразность скрининга дыхательных нарушений во сне у пациентов с ХИГМ для своевременного выявления факторов, увеличивающих вероятность падений и требующих целенаправленной коррекции.

Вклад авторов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.