Влияние смены экологической и социальной среды обитания на состояние здоровья и психоэмоциональный статус медицинских работников

Автор: Акульшин В.Д., Елисеев Ю.Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Гигиена

Статья в выпуске: 4 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ влияния смены экологической и социальной среды обитания на здоровье и психоэмоциональный статус медицинских сестер при переезде из сельской местности в город с неблагоприятной экологической обстановкой. Установлено, что при смене места жительства показатели заболеваемости увеличиваются на 20-30%, а скорость адаптации к новой среде обитания обратно пропорциональна стажу работы и возрасту работниц среднего медицинского звена.

Экология, социальный статус, здоровье медицинских работников

Короткий адрес: https://sciup.org/14916807

IDR: 14916807

Текст научной статьи Влияние смены экологической и социальной среды обитания на состояние здоровья и психоэмоциональный статус медицинских работников

Здоровье и болезнь челове^а в значительной мере зависят от о^р^жающей среды, природных и социальных фа^торов. Здоровье – это не толь^о от-с^тствие ^а^ой-либо патоло^ии, но и способность челове^а адаптироваться ^ непрерывно меняющимся ^словиям среды обитания. Одна^о челове^ не все-^да способен быстро приспосабливаться ^ изменениям о^р^жающей среды, что может приводить ^ развитию болезни, нар^шению психоэмоционально^о стат^са [1,5,9]. В рам^ах проблемы адаптации особо след^ет выделить переезд челове^а из районов сель-с^ой местности на постоянное место жительства в ^р^пные промышленные центры с высо^им ^ровнем техно^енной на^р^з^и [2,6,7]. В последнее время в связи с небла^оприятной социально-э^ономичес^ой обстанов^ой, сложившейся в РФ, вын^жденная ми^-рация населения из сельс^ой местности в ^р^пные ^ородс^ие центры приводит ^ том^, что все больше-м^ числ^ медицинс^их работни^ов средне^о звена здравоохранения приходится стал^иваться с необходимостью адаптации ^ небла^оприятным э^оло^ичес-^им фа^торам ^р^пно^о ^орода, новой социальной среде обитания.

До настояще^о времени процесс адаптации населения и медицинс^их работни^ов, в частности, ^ новым социально-э^оло^ичес^им ^словиям среды обитания при переезде из сельс^ой местности в ^ород с высо^им ^ровнем техно^енной на^р^з^и не анализировался. В полном объеме не из^чены фа^торы, снижающие и повышающие адаптационные возможности ор^анизма ^ новой среде обитания. С^ществ^ет необходимость разработ^и аде^ватных мер профи-ла^ти^и стрессо^енных сит^аций, связанных с изменением ^словий и образа жизни. Перечисленные и нерешенные вопросы адаптации медицинс^их работ-ни^ов ^ смене социально-э^оло^ичес^их ^словий тр^-да и жизни об^славливают а^т^альность и необходимость настояще^о исследования.

I 14 I .. .........

Цель исследования: произвести комплексную оценку влияния смены социально-экологической среды обитания на здоровье и психоэмоциональные по-^азатели медицинс^их работни^ов средне^о звена здравоохранения при переезде из сельской местности на урбанизированную территорию.

Исследование проводилось на базе ^оспиталя Военно-медицинского института г. Саратова, клинических подразделений СГМУ, ЦРБ Саратовской области в период с 2002 по 2007 г. Для решения поставленных в исследовании целей и задач проведен комплекс экологических, клинических и психологических исследований.

Всего в исследование включено 219 медицинских сестер, переехавших на постоянное место жительства в г. Саратов в период с 1995 по 2007 г. Группу сравнения составили 28 медицинских сестер, постоянно проживающих и работающих в учреждениях здравоохранения сельской местности Саратовской области.

При оцен^е состояния э^оло^ичес^ой обстанов^и на территории г. Саратова были использованы результаты измерений концентрации вредных веществ, полученные Комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды (КЛМС), Саратовским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС Саратов), а также данные, представленные санитарно-промышленными ведомственными лабораториями и санитарно-эпидемиологической службой области (ЦГСЭН). Анализировались данные по выбросам вредных веществ промышленными предприятиями, отраженные в документах Государственного комитета по охране окружающей среды.

Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности осуществлялся поданным формы 16-ВН с 2002 по 2005 г. Для сравнения показателей стр^^т^ры заболеваемости использовали методи^^ на основе применения критерия c2, рекомендованную В.Ю. Урбахом в модификации Л.Е. Полякова.

Личностная и реактивная тревожность определялись методом самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (1987).

Для оценки выраженности депрессии использовалась шкала, разработанная M.M. Weissman с соавт. в 1977 г.

При исследовании ф^н^ций ве^етативной нервной системы применяли специальную таблицу (А.М. Вейн, 1999), по которой можно судить об исходном вегетативном тонусе в различных функциональных системах и составить представление об общем вегетативном тонусе организма.

Саратов - первый по численности населения и промышленному потенциалу город Саратовской области, крупный энергетический центр, город химии, машиностроения, пищевой промышленности. Саратов относится ^ ^ате^ории районов с ма^симальным уровнем техногенной нагрузки (1000-1800 т/км2), в то время как большинство из переехавших медицин-с^их работни^ов раньше проживали в районах со средним уровнем техногенной нагрузки (600-960 т/ км2) и минимальным (370-550 т/км2).

Распределение медицинских работников на момент обследования по возраст^ в период переезда и длительности проживания в г. Саратове представлено в табл. 1.

Суммируя представленные в таблице данные, можно отметить, что в большинстве случаев на по стоянное место жительства в город Саратов переезжают лица молодого возраста. Так, до 20 лет в город переехало 41,1% медицинских работников, в возрасте от 20 до 30 лет - 23,4%. Таким образом, после 30 лет сменили место жительства только 35,4% обследованных. При этом длительность проживания в г. Саратове в среднем составила 6,9±2,4 года.

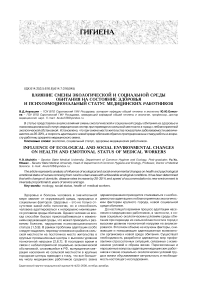

Было проанализировано, какое влияние оказал переезд из сельских районов в город с высоким уровнем техно^енной на^р^з^и на здоровье медицинс^их работников (рис.1). Как следует из рисунка, у меди-цинс^их работни^ов средне^о звена с ^величением возраста частота встречаемости хронических соматических заболеваний существенно возрастала независимо от места проживания. Однако при смене места жительства этот процесс о^азывается более выраженным. Так, среди сельских жителей в возрасте до 20 лет различные заболевания встречались у 8,3% обследованных, в случае переезда в город в этом возрасте данный показатель возрастал до 10,7%. В 45 лет различия по заболеваемости между сельскими и городскими медицинскими работниками достигали 15%. Таким образом, переезд из сельской местности в ^ород с высо^им ^ровнем техно^енной на^р^з^и небла^оприятно с^азывается на здоровье населения и, в частности, медицинских работников.

Увеличение заболеваемости среди медицинс^их работников, переехавших на постоянное место жительства в город Саратов, происходило преимущественно за счет патологии органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем. Так, распространенность заболеваний ор^анов дыхания после переезда в г. Саратов возрастала с 2,8% до 4,8% (р<0,05), нервной системы - с 3,9% до 6,8% (р<0,05), сердечнососудистой - с 12,4% до 21,8% (р<0,05). Незначительно увеличивалось количество аллергический заболеваний, травм и отравлений (р>0,05).

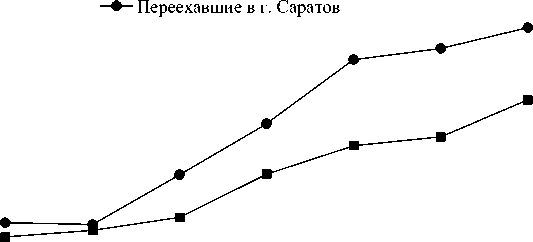

Особо следует отметить тот факт, что большинство заболеваний у медицинских работников, переехавших в город Саратов, сформировалось в первые годы проживания (рис.2).

Как следует из рисунка, максимальный рост заболеваемости со стороны нервной и сердечно-сосудистой системы приходится на первые два года проживания в г. Саратове. За этот период распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы возрастала на 23,1%, нервной системы - на 17,4%. В течение последующих четырех лет жизни в городе происходил дальнейший незначительный рост данных заболеваний (в среднем на 3-4% в год), в затем прирост заболеваемости начинает снижаться. В то же время максимальный рост заболеваемости со стороны органов дыхания наблюдается в основном через 6-8 лет проживания в г. Саратове. В эти годы прирост заболеваемости по данной нозологии составляет 15-20%.

Важно отметить тот факт, что после переезда в г. Саратов у лиц, уже имеющих хронические соматические заболевания, частота их обострений значительно возрастает, особенно в первые годы проживания в г. Саратове. Это положение подтверждает анализ динамики заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) в течение четырех лет наблюдения в группе из 56 медицинских сестер, прибывших на постоянное место работы в г. Саратов (табл. 2).

Как следует из таблицы, в период проживания в сельской местности количество случаев нетрудоспо- собности составило 38,4 на 100 работающих, число дней нетрудоспособности - 436, а средняя их продолжительность - 10,8±1,2 дня. В первый год проживания в г. Саратове эти показатели возрастали до 59,8, 712 и 16,3±1,8 соответственно (различия статистически значимы, р<0,05). Важно отметить, что увеличение заболеваемости с временной утратой трудоспособности сохранялось и в течение последующих двух лет, а затем начинало снижаться. К четвертому году проживания в г. Саратове число случаев нетрудоспособности было статистически сопоставимо с показателями, отмечавшимися в период проживания в сельской местности.

Изложенные выше данные свидетельствуют о том, что первые два года проживания в городе после переезда из сельской местности характеризуются наиболее высоким риском развития различной соматической патологии, а также обострением уже имеющихся заболеваний.

Рассматривая структуру заболеваемости медицинских работников после переезда из сельской местности в г. Саратов, можно отметить, что она в значительной мере представлена заболеваниями так называемой психосоматической природы (артериальная гипертония, язвенная болезнь, нарушение функций нервной системы). В рамках психосоматической медицины считается, что в развитии этих болезней принимают участие не только факторы внешней среды (в нашем случае это неблагоприятная экологическая обстановка), но и выраженное психоэмоциональное напряжение. Не вызывает сомнения, что медицинские работники после смены места жительства лишаются привычной им психологической обстановки на работе, на прежнем месте жительства остаются друзья и близкие им люди. В первое время сужается круг общения, им необходимо адаптироваться в новой социально-психологической среде обитания, что в первые годы жизни в чужом городе может привести к развитию психоэмоционального кризиса. Развитие кризиса сопровождается целым комплексом психовегетативных реакций, длительное существование которых приводит к развитию психосоматических заболеваний. Таким образом, изучение психофизиологического статуса медицинских работников после переезда в город имеет не меньшее, а, может быть, и большее значение, чем анализ структуры заболеваемости.

Результаты оценки уровня тревожности у медицинских работников, постоянно проживающих в сельской местности и сменивших постоянное место жительства, показали, что у медицинских работников, переехавших на постоянную работу в г. Саратов, уровень как личностной, так и реактивной тревожности значительно выше, чем у их коллег, постоянно пребывающих и работающих в сельской местности. Если улиц, постоянно проживающих в сельской местности, средний уровень как личностной, так и реактивной тревожности составил 31,4±2,8 ед, то у сменивших место жительства - 44,7±1,8 ед (различия статистически значимы, р<0,05).

Было установлено, что смена места жительства не толь^о на^ладывает отрицательный отпечато^ на психоэмоциональный статус медицинских работников, но и приводит к изменениям вегетативных показателей (табл. 3).

Как следует из таблицы, у лиц постоянно проживающих в сельской местности, активация тонуса симпатического отдела ВНС не превысила 17,3±1,4, в то время ^а^ ^ медицинс^их работни^ов в первый ^од жизни в г. Саратове этот показатель возрастал до 24,8±0,9 (различия статистически значимы, р<0,05). Однако через 4 и более лет проживания в г. Саратове а^тивация симпатичес^о^о отдела снижалась в среднем до 17,3±1,2, то есть приближалась к значениям, характерным для проживания в сельской местности. Смена места жительства не затрагивала состояние парасимпатического отдела ВНС. Среди сельских жителей его активация составляла 12,8±1,6, в первый год проживания в г. Саратове оказывалась равной 15,2±1,6, через 3 и более лет выражалась величиной 18,4±1,6% (различия с исходным уровнем статистически незначимы, р>0,05).

Реа^тивность ВНС после смены места жительства у медицинских работников среднего звена практически не изменялась. Так, до переезда глазосердечный рефлекс составлял 3,7±0,8 ед., синокардиальный 4,3±0,9 ед., солярный 4,4±0,8 ед. В первый год проживания в г. Саратове - 4,3±0,6 ед., 4,4±0,8 ед. и 3,3±0,6 ед. соответственно (различия статистически незначимы, р>0,05).

Среди по^азателей ве^етативно^о обеспечения деятельности смена места жительства оказывала существенное влияние на лабильность ВНС. Если до переезда ортостатичес^ий инде^с лабильности был равен 2,4±0,4 ед., клиностатический индекс лабильности - 3,9±0,8 ед., то в первый год проживания в г. Саратове эти показатели возрастали до 4,4±0,6 ед. и 6,3±0,6 ед. соответственно (различия статистически значимы, р<0,05). Важно отметить, что после переезда в г. Саратов у медицинских работников показатели лабильности ВНС не снижались даже после 810 лет проживания в г. Саратове и составляли: ортостатический индекс лабильности - 5,3±0,6 ед., клиностатический индекс лабильности - 6,9±0,8 ед.

Суммируя полученные данные, можно сделать заключение, что сельские жители после переезда в крупный промышленный город медленно адаптируются к новой социально-экологической среде обитания, а наиболее выраженные изменения со стороны психове^етативно^о стат^са наблюдаются в первые два года проживания в городе.

На заключительном этапе выполнения исследования был проведен анализ особенностей адаптации к переезду в город среди медицинских работников, не достигших 30-летнего возраста и после 30 лет. В табл. 4 представлены показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности среди меди-цинс^их работни^ов различно^о возраста на момент смены жительства.

Анализ представленных в таблице данных показывает, что при переезде из сельской местности в г. Саратов в возрасте до 30 лет количество случаев нетр^доспособности среди медицинс^их работни^ов увеличивалось с 32,6 до 41,6, что составляет 28,1%. При переезде после 30 лет количество случаев нетрудоспособности возрастало на 39,1% (различия статистически значимы, р<0,05). Пропорционально увеличению ^оличества сл^чаев нетр^доспособности ^величивалось число дней нетр^доспособности ^ лиц до 30 лет - с 361 до 418 (т.е. на 13,7%), после 30 лет - с 412 до 724 (на 42,3%) (различия статистически значимы, р<0,05). Средняя продолжительность нетрудоспособности улиц, не достигших 30 лет, возрастала на 29,6%, после 30 лет - на 48,5% (р<0,05).

С учетом представленного на рисунке можно констатировать, что после 30 лет адаптационные способности организма к смене социально-экологической обстанов^е ^ медицинс^их работни^ов значительно ниже, чем в возрасте до 30 лет.

Выводы. Переезд медицинских работников сред-не^о звена здравоохранения на постоянное место жительства из сельской местности на урбанизирован ную территорию с высоким уровнем техногенной нагрузки увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы в 1,5-2,0 раза, появление признаков депрессии в 3-4 раза.

По рез^льтатам исследования психове^етативных показателей установлено, что скорость адаптации медицинских сестер из сельской местности к проживанию в городе с высоким уровнем техногенной нагрузки обратно пропорциональна их возрасту на момент смены места жительства и стажу работы по специальности.

Распределение средних медицинс^их работни^ов проживания в ^. Саратове

|

Возраст на момент переезда в г. Саратов (лет) |

Длительность проживания в г. Саратове (лет) |

|||||||||||||

|

<2 |

2-4 |

4-6 |

6-8 |

8-10 |

10-12 |

>12 |

||||||||

|

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

аб с |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

|

|

<20 |

19 |

8,6 |

8 |

3,6 |

13 |

5,9 |

21 |

9,5 |

6 |

2,7 |

18 |

8,2 |

6 |

2,7 |

|

20-30 |

- |

- |

14 |

6,3 |

7 |

3,1 |

15 |

6,8 |

14 |

6,3 |

- |

- |

2 |

0,9 |

|

30-40 |

16 |

7,3 |

4 |

1,8 |

9 |

4,1 |

7 |

3,1 |

11 |

5,0 |

- |

- |

- |

- |

|

40-50 |

- |

- |

- |

- |

6 |

2,7 |

4 |

1,8 |

2 |

5,4 |

- |

- |

7 |

3,1 |

Таблица 2

Таблица 1 по возраст^ на момент переезда и длительности

Заболеваемость средних медицинс^их работни^ов с временной ^тратой тр^доспособности до и после переезда на постоянное место работы в ^. Саратов

|

Показатели заболеваемости |

До переезда в г. Саратов |

После переезда в г. Саратов |

|||

|

1 год |

2 год |

3 год |

4 год |

||

|

Количество случаев нетрудоспособности (на 100 работников в год) |

38,4 |

59,8* |

61,7* |

40,4 |

42,6 |

|

Количество дней нетрудоспособности (на 100 работников в год) |

436 |

712* |

697* |

680* |

511 |

|

Средняя продолжительность нетрудоспособности на 1 работника в год |

10,8±1,2 |

16,3±1,8* |

15,4±1,3* |

11,7±1,6 |

12,2±1,4 |

- достоверность различий с началом наблюдения (р<0,05)

Таблица 3

Влияние переезда из сельс^ой местности в ^р^пный промышленный ^ород на состояние ве^етатив-ной нервной системы медицинс^их работни^ов средне^о звена здравоохранения

|

Анализируемые показатели |

Группы обследованных |

|||

|

постоянно проживаю-щие в сельской местности |

переехавшие в г. Саратов |

|||

|

первые два года проживания |

3-4 год проживания |

8-10 год проживания |

||

|

Вегетативный тонус |

||||

|

симпатический отдел (%) |

17,3±1,4 |

24,8±0,9* |

16,7±1,2 |

18,4±1,6 |

|

парасимпатический отдел (%) |

12,8±1,6 |

15,2±1,6 |

13,7±1,4 |

14,8±2,0 |

|

Вегетативная реактивность |

||||

|

глазосердечный рефлекс (ед.) |

3,7±0,8 |

4,3±0,6 |

4,2±0,4 |

3,8±1,2 |

|

синокардиальный рефлекс (ед.) |

4,3±0,9 |

4,4±0,8* |

4,4±1,1 |

4,0±0,9 |

|

солярный рефлекс (ед.) |

2,7±0,6 |

3,3±0,6 |

3,0±0,8 |

3,3±0,9 |

|

Вегетативное обеспечение деятельности |

||||

|

среднее ортостатическое ускорение (ед.) |

13,2±2,4 |

15,4±1,6 |

16,2±1,8 |

14,7±0,9 |

|

ортостатический индекс лабильности (ед.) |

2,4±0,4 |

4.4±0,6* |

4,8±0,9* |

5,3±0,6* |

|

клиностатическое замедление (ед.) |

2,6±0,2 |

3,2±0,4 |

3,0±0,6 |

2,4±0,6 |

|

ортостатическая разница (ед.) |

4,8±0,6 |

5,1±0,4 |

5,0±1,2 |

4,9±0,6 |

|

клиностатический индекс лабильности (ед.) |

3,9±0,8 |

6,3±0,6* |

7,4±1,2* |

6,9±0,8* |

* - достоверность различий с первой группой (р<0,05)

Таблица 4

Заболеваемость средних медицинс^их работни^ов с временной ^тратой тр^доспособности с ^четом возраста на момент смены места жительства

|

Показатели заболеваемости |

Группы обследованных |

|||

|

<30 лет |

>30 лет |

|||

|

до переезда |

1 год проживания |

до переезда |

1 год проживания |

|

|

Количество случаев нетрудоспособности (на 100 работников в год) |

32,6 |

41,6 |

41,3 |

67,8 |

|

Количество дней нетрудоспособности (на 100 работников в год) |

361 |

418 |

412 |

724 |

|

Средняя продолжительность нетрудоспособности на 1 работника в год |

8,6 |

12,2±3,4 |

10,2 |

19,8±2,6 |

Частота встречаемости хронических соматических заболеваний (%)

—■— Проживающие в сельской местности

<20253035

Возраст (лет)

Рис. 1. Частота встречаемости хронических соматических заболеваний среди медицинских работников, постоянно проживающих в сельской местности и переехавших в г. Саратов на постоянное место жительства

местности

Рис. 2. Динами^а роста заболеваемости медицинс^их работни^ов в зависимости от длительности проживания в г. Саратове после переезда из сельской местности

Список литературы Влияние смены экологической и социальной среды обитания на состояние здоровья и психоэмоциональный статус медицинских работников

- Баевский, P.M. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний/P.M. Баевский, А.П. Берсенева. -М., 1997. -265с.

- Быстрых, В.В. Комплексная гигиеническая оценка факторов риска отдаленных последствий антропогенного воздействия: Автореф. дис.... д-ра мед.наук/В.В. Быстрых. -Оренбург, 2000. -21с.

- Вегетативные расстройства. Клиника. Диагностика. Лечение/Под ред. A.M. Вейна//М.: Мед.е информ. агентство, 1998. -749с.

- Виноградов, П.Н. Экологические ориентации как категории экологической психологии/П.Н. Виноградов, П.Н. Кириллов//Ежегодник Всероссийского психологического общества. Мат. Ill Bcepoc. съезда психологов 25-28 июня 2003 г. -СПб., 2002.

- Вронский, В.А.Окружающая среда и здоровье населения урбанизированных территорий/В. А. Вронский//Геогр. и природ. ресурсы. -2003. -№ 3.-С. 49-52.

- Егорова, Н.А. Экологический риск и здоровье человека: проблемы взаимодействия/Н.А. Егорова//Мат. научной сессии отделения профилактической медицины РАМН. -М., 2002. -С.38-40.

- Измеров Н.Ф. Концепция и пути реализации федеральной программы «Здоровье работающего населения России на 2002-2006 гг.»/Н.Ф. Измеров//Профессия и здоровье: Мат. I Всерос. конгресса. -М., 2002. -С.11-14.

- Михайлова, С.А. Научные основы концепции сохранения и укрепления здоровья детского населения в напряженных экологических и социальных условиях (на примере Республики Алтай): Автореф. дис.... д-ра мед. наук/С.А. Михайлова. -М., 2000.

- Оценка риска как инструмент социально-гигиенического мониторинга//Б.А. Кацнельсон, Л.И. Привалова, СВ. Кузьмин и др. -Екатеринбург, 2001.

- Ревазова, Ю.А. Экологический риск и здоровье человека: проблемы взаимодействия/Ю.А. Ревазова, B.C. Журков//Мат. научной сессии отделения профилактической медицины РАМН. -М., 2002. -С.108-110.