Влияние сочетанного применения "Атероблока" и "Акталипида" на дислипидемию и реологические показатели крови у больных сахарным диабетом типа 2

Автор: Инина Л.И., Апухтин А.Ф., Стаценко М.Е., Туркина С.В., Романюк С.С.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (30), 2011 года.

Бесплатный доступ

В ходе проведенных исследований была показана эффективность препаратов «Атероблок» и «Акталипид» в коррекции липидного спектра и влияние на вязкость крови и микроциркуляцию у больных сахарным диабетом типа 2 с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца.

Сахарный диабет, дислипидемия, атероблок, акталипид, вязкость крови

Короткий адрес: https://sciup.org/142148892

IDR: 142148892 | УДК: 616.379-008.64-085.31

Текст научной статьи Влияние сочетанного применения "Атероблока" и "Акталипида" на дислипидемию и реологические показатели крови у больных сахарным диабетом типа 2

В настоящее время основной причиной смерти больных сахарным диабетом типа 2 (СД 2) являются прогрессирующие сердечно-сосудистые осложнения [1]. Сравнительная оценка характера этих осложнений показывает достоверно более высокую частоту встречаемости ишемических нарушений органного кровообращения у больных СД 2 [6]. Также при СД 2 с сопутствующей ишемической болезнь сердца (ИБС) установлены значительные нарушения реологических свойств крови, которые достоверно коррелируют с изменениями антитромботической активности сосудистой стенки [3] и тяжестью течения ИБС [4]. Все вышеизложенное свидетельствует о важной роли сосудистых факторов в генезе сердечно-сосудистых осложнений у больных СД и подчеркивает необходимость введения в комплексную терапию СД 2 препаратов, нормализующих не только липидный обмен, но и реологические свойства крови.

«Золотым стандартом» липидснижающей терапии у больных СД являются статины. Симвастатин — препарат из группы статинов, который имеет обширную доказательную базу эффективности коррекции липидного обмена на основании крупных клинических исследований [8, 12]. Однако опыт применения монотерапии статинами у больных СД показал, что назначение их в минимальных и средних дозах не всегда приводит к достижению целевого уровня показателей липидного спектра, а назначение высоких доз часто сопровождается развитием неблагоприятных эффектов в виде повышения активности аланиновой и аспарагиновой аминотрансфераз, креатинфосфокиназы (КФК) [9], а также отсутствием увеличения липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) [2].

Поэтому возникает необходимость комбинации средненизких доз статинов с препаратами, оказывающими дополнительное липидснижаю-щее действие. Атероблок (препарат «Омега 3 ПНЖК»), относится к одной из наиболее перспективных групп препаратов, эффективных как для профилактики, так и для лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями [10, 11].

Эффект этого класса препаратов обусловлен их действием на структуру клеточной мембраны, а изменение эйкозаноидной системы клетки сопровождается эффектами вазодилатации, снижением маркеров воспаления, снижением уровня триглицеридов в крови, противоаритмическим эффектом, уменьшением уровня проатерогенных цитокинов и фактров роста. На животных моделях отмечено влияние на вазоокклюзию и атеросклероз [7].

Результаты ранее выполненных нами исследований показали более высокую гиполипидемическую эффективность и одновременно лучшую переносимость сочетанного приема акталипида с атеробло-ком [5]. Однако влияние данной сочетанной терапии на реологические показатели крови у больных СД 2 ранее не обсуждалось.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценить влияние комбинированной терапии акталипидом и препаратом «Омега-3 ПНЖК» — ате-роблоком — на показатели липидного обмена во взаимосвязи с реологическими показателями крови у больных СД 2, ассоциированным с артериальной гипертензией (АГ) и ИБС.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование носило рандомизированный проспективный, сравнительный характер. Протокол исследования был одобрен Региональным этическим комитетом. Обследовано 40 пациентов, страдающих СД 2 в стадии компенсации и субкомпенсации углеводного обмена. Все пациенты, включенные в исследование, страдали АГ, а кроме того ИБС (в основной группе — 45 %, а в контрольной группе — 40 %). Средний возраст пациентов составил (63,2 ± 10,6) лет.

Клинико-демографическая характеристика больных представлена в табл. 1.

Все больные получали базисную терапию АГ и ИБС, включающую препараты: эналаприл (15,5 ± 4,5) мг/сут., амлодипин (7,5 ± 2,5) мг/сут., инда-памид 2,5 мг/сут., метопролол (37,5 ± 12,5) мг/сут., аспирин 100 мг/сут., при необходимости нитраты. В качестве сахароснижающей терапии использовались пероральные гипогликемические препараты из группы производных сульфонилмочевины (глибенкламид) и/или бигуанидов (метформин), дозировка и кратность которых индивидуально подбирались под контролем суточной гликемии до достижения субкомпенсации или компенсации СД.

После проведенной рандомизации на две группы, пациентам первой (основной) группы (20 человек) в дополнение к базисной терапии назначались препараты «Акталипид» в суточной дозе 20 мг и «Атероблок» в дозе 2 капсулы (1 г) в сутки во время еды утром и вечером. Пациентам 2-й (контрольной) группы назначался только акталипид в той же суточной дозировке. Продолжительность исследования составила 12 недель. Группы больных были сопоставимы по воз- расту, полу, тяжести заболевания, характеру проводимой базисной терапии.

ТАБЛИЦА 1

Характеристика групп больных, участвующих в исследовании

|

Параметр |

Основная группа |

Контрольная группа |

|

Количество больных |

20 |

20 |

|

Возраст, лет |

64,9 ± 6,98 |

61,5 ± 10,77 |

|

Мужчины/женщины |

6/14 |

2/18 |

|

Индекс массы тела, кг/м2 |

30,28 ± 4,06 |

31,76 ± 4,42 |

|

Глюкоза капиллярной крови, ммоль/л |

7,03 ± 1,03 |

6,25 ± 0,89 |

|

Гликированный гемоглобин, HbА1 c |

5,79 ± 1,13 |

5,26 ± 0,89 |

|

САД, мм рт.ст. |

141,3 ± 11,03 |

142,5 ± 15,9 |

|

ДАД, мм рт.ст. |

84,25 ± 5,39 |

87,70 ± 9,57 |

|

ЧСС, уд. в мин |

72,30 ± 6,34 |

75,90 ± 3,54 |

|

Гипертрофия левого желудочка, больных |

13 |

13 |

|

Ишемическая болезнь сердца, больных |

20 |

20 |

|

– в том числе инфаркт миокарда, больных |

3 |

2 |

|

Острая недостаточность митрального клапана в анамнезе, больных |

1 |

1 |

|

Поражение сосудов нижних конечностей, больных |

2 |

0 |

|

Диабетические микроангиопатии, больных |

16 |

16 |

|

– в том числе: ретинопатия, больных нефропатия, больных |

14 2 |

15 1 |

|

Диабетическая периферическая нейропатия, больных |

20 |

20 |

В исследовании проводилось определение биохимических показателей крови, таких как: холестерин общий (ОХ) (определялся с использованием набора «ВИТАЛ» унифицированным ферментативным методом); холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) (определялся с помощью набора «ВИТАЛ» унифицированным энзиматическим методом); с последующим расчетом показателей холестерина липопротеидов низкой и очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), индекса ате-рогенности (ИА); триглицериды (ТГ) (определялись с помощью набора «LACHEMA» унифицированным энзиматическим методом).

Вязкость крови определяли на оригинальном устройстве вискозиметрии (патент № 2390758 принадлежит ВолгГМУ от 27.05.2010) при скоростях сдвига: 3,1; 6,3; 18; 36; 60; 78 с-1, моделирующих движения крови в сосудах микро- и макроцирку-ляторного русла. Кровь для исследования забирали утром натощак из кубитальной вены в коли- честве 6,0 мл (25 ед. гепарина на 1мл крови). Во время исследования образец крови термостатировали при t = 37 оС.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на основе пакета программ Excel 2007 и Statistica 6.0, оценка достоверности проводилась по t-критерию Стьюдента и ϕ-крите-рию Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного 12-недельного лечения в исследованных группах пациентов с СД отмечено положительное влияние обеих схем применения препаратов на показатели липидного спектра крови: ОХ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, ТГ, ИА (табл. 2).

Обсуждение преимуществ липидснижающего действия комбинированной терапии публиковалось нами в предыдущей статье [5].

Исходно средние значения показателей вязкости крови в исследуемых группах больных СД 2 с сопутствующими ИБС и АГ достоверных различий не имели.

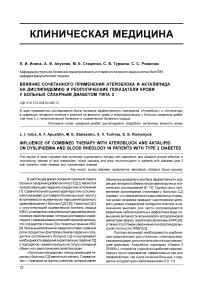

Исходно показатели вязкости крови в исследуемых группах на малых и больших скоростях сдвига достоверных различий не имели. В основной группе вязкость крови на малых скоростях составила

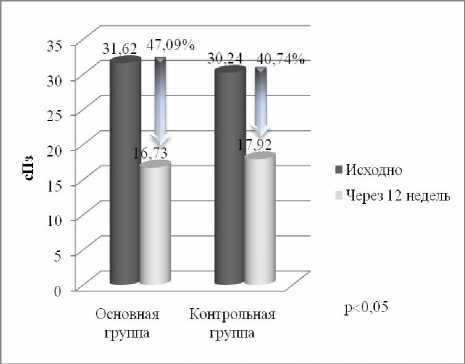

(31,62 ± 2,76) сПз, а в контрольной — (30,24 ± 3,59) сПз. Вязкость крови на больших скоростях сдвига составила (11,97 ± 1,59) и (11,61 ± 1,16) сПз в основной и контрольной группе соответственно.

В обеих группах больных в конце лечения показатели вязкости крови на малых скоростях сдвига (3,9 с-1) достоверно улучшились. В основной группе отмечено снижение вязкости крови до (16,73 ± 2,43) сПз ( р < 0,001), а в контрольной до (17,92 ± 3,52) сПз ( р < 0,05) (рис. 1 и 2).

На больших скоростях сдвига (78 с-1) в основной группе больных выявлено выраженное 33%-е снижение вязкости крови [до (8,02 ± 1,38) сПз] ( р < 0,1) имевшее характер тенденции, в сравнении в контрольной группой, где снижение показателя вязкости не было столь заметно и составило 7 %.

При проведении парного корреляционного анализа в сравниваемых группах больных СД показатели вязкости всех диапазонов сдвига достоверно ( р < 0,05—0,005) коррелировали с уровнем гликемии ( r = 0,389—0,527). Принимая во внимание литературные данные о том, что препараты «Омега-3 ПНЖК» оказывают наиболее выраженное влияние на уровень ХС ЛПВП и ТГ, мы провели исследование взаимосвязей между показателями липидного обмена и показателями вязкости крови.

ТАБЛИЦА 2

Влияние терапии на показатели липидного спектра крови

|

Показатель |

Основная группа |

Контрольная группа |

||||

|

исходно |

через 12 недель |

Δ, % |

исходно |

через 12 недель |

Δ, % |

|

|

ОХ, ммоль/л |

6,52 ± 0,54 |

4,93** ± 0,45 |

-24,4 |

5,52 ± 0,22 |

4,93* ± 0,17 |

-12,5 |

|

ХСЛПВП, ммоль/л |

1,35 ± 0,26 |

1,42 ± 0,42 |

+6,5 |

1,34 ± 0,17 |

1,33 ± 0,19 |

+3,0 |

|

ХСЛПНП, ммоль/л |

4,15 ± 0,36 |

3,10* ± 0,35 |

-25,3* |

3,540,21 |

2,73* ± 0,19 |

-22,8 |

|

ХСЛПОНП, ммоль/л |

1,04 ± 0,39 |

0,85 ± 0,42 |

-16,3 |

0,77 ± 0,31 |

0,63 ± 0,23 |

-11,6 |

|

ИА*, у.е. |

4,06 ± 0,20 |

2,6 ± 0,18 |

-35,9 |

3,1 ± 0,13 |

2,71** ± 0,12 |

-12,5 |

|

ТГ, ммоль/л |

2,26 ± 1,27 |

1,85 ± 1,13 |

-16,3 |

1,68 ± 0,68 |

1,38 ± 0,50 |

-20,5 |

* Достоверность различий между исходными и конечными параметрами при р < 0,005;

** различия значений между основной и контрольной группой достоверны при p < 0,001.

Рис. 1. Влияние терапии с включением акталипида и атероблока на вязкость крови (3,14 с-1)

Рис. 2. Влияние терапии с включением акталипида и атероблока на вязкость крови (78 с-1)

До лечения в контрольной группе больных обнаружены достоверные взаимосвязи: между показателем вязкости r 314 с-1 = 0,364; р < 0,05 и уровнем ХС ЛПОНП; обратная, связь между ХС ЛПВП и показателями вязкости на скорости сдвига r 18 с-1 = -0,46, р < 0,025 и r36 с-1 = -0,52, р < 0,01. В этой же группе больных в конце лечения обнаружены прямые связи: между уровнем бета-липопротеидов и показателями вязкости на скорости сдвига r 36 с-1 = 0,387, р < 0,05; r 78 с-1 = 0,362, р < 0,05; между ИА и вязкостью крови на скорости сдвига r18 с-1 = 0,402, р < 0,05. Полученные достоверные корреляции свидетельствуют о прямых связях вязкости крови на скоростях сдвига 36 с-1 и 78 с-1 с уровнем бета-липопротеидов и вязкости крови диапазона скорости сдвига 18 с-1 с ИА в конце курса лечения. Повышенная вязкость крови данных диапазонов соответствует сниженному регионарному кровотоку и увеличенному макро-сосудистому риску, который у больных СД 2 непосредственно связан с высокими показателями ИА и бета-липопротеидов крови.

В основной группе до начала лечения обнаружены прямые взаимосвязи между содержанием бета-липопротеидов и показателями вязкости во всем диапазоне сдвиговых напряжений 3,1; 6,3; 18; 36; 60; 78 с-1: r = 0,704, р < 0,0025; r = 0,695, р < 0,0025; r = 0,422, р < 0,025; r = 0,416, р < 0,05; r = 0,421, р < 0,025; r = 0,473, р < 0,025. Также достоверно коррелировали между собой показатели ТГ и вязкости крови во всем диапазоне сдвиговых напряжений 3,1; 6,3; 18; 36; 60; 78 с-1: r = 0,544, р < 0,005; r = 0,584, р < 0,0025; r = 0,373, р < 0,05; r = 0,42 , р < 0,025; r = 0,365, р < 0,05; r = 0,481, р < 0,025. Обнаружен достоверный характер прямых взаимосвязей между содержанием ХС ЛПОНП и вязкостью крови в диапазоне напряжений сдвига 3,1; 6,3; 36; 78 с-1: r = 0,527, р < 0,01; r = 0,576, р < 0,01; r = 0,402, р < 0,05; r = 0,461, р < 0,025. Достоверный характер коррелляций между уровнем ТГ и показателями вязкости всех сдвиговых напряжений свидетельствует о возможности негативного изменения макрососу-дистого риска в данной группе больных из-за высокой атерогенности триглицеридов.

После лечения в основной группе количество достоверных связей между показателями липидного обмена и вязкости крови значительно уменьшилось, характер их изменился. Отмечено появление достоверной прямой взаимосвязи между ХС ЛПВП и вязкостью крови минимальной скорости сдвига r 3 1 с-1 = 0,559, р < 0,0025; а также отрицательной вз, аимосвязи между общим холестерином и вязкостью крови диапазона сдвиговых напряжений 6,3 и 18 с-1: r = -0,427, р < 0,025; r = -0,361, р < 0,05; отрицательной взаимосвязи между ИА и вязкостью диапазона сдвиговых напряжений 3,1 и 6,3 с-1: r = -0,647, р < 0,0025; r = -0,465, р < 0,025.

Обнаружение достоверной прямой взаимосвязи между ХС ЛПВП и вязкостью крови скорости сдвига r31 с-1 = 0,559, р < 0,0025 свидетельствует об уве- личении позитивного влияния данной фракции холестерина на микроциркуляторный кровоток. Улучшение показателей вязкости крови в области средних и высоких скоростей сдвига 36 с-1 и 78 с-1 отмечено на фоне достоверной отрицательной связи с уровнем бета-липопротеидов, за счет снижения уровня последних под влиянием проведенного лечения.

В основной группе улучшение вязкости диапазона 3,1 с-1 отмечено на фоне прямой достоверной связи с уровнем ХС ЛПВП, с одной стороны, и обратной достоверной связи с ИА, с другой стороны. Улучшение вязкости диапазона 6,3 с-1 отмечено на фоне сильной достоверной обратной связи с ИА.

Полученные результаты свидетельствуют о некотором различии показателей вязкости крови при монотерапии акталипидом и комбинированной терапии акталипидом и атероблоком у больных СД 2 с сопутствующими ИБС и АГ. Улучшение вязкости диапазона микроциркуляторного кровотока при лечении акта-липидом оказалось взаимосвязанным со снижением ОХ, а при лечении акталипидом и атероблоком было связано с повышением ХС ЛПВП. Полученные в данном исследовании результаты применения «Омега-3 ПНЖК» у больных СД 2 согласуются с результатами другого исследования, об опыте использования Омега-3 ПНЖК в лечении больных с ИБС. В частности применение препарата Омега-3 ПНЖК у пожилых больных с ИБС сопровождалось улучшением реологических показателей крови на фоне изменений показателей липидного обмена: увеличения уровня ХС ЛПВП, уменьшения ТГ и уровня фибриногена [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. Применение в течение 12 недель комбинированной терапии препаратами «Акталипид» и «Ате-роблок» больных СД 2 с сопутствующими ИБС и АГ сопровождается достоверно более выраженным снижением содержания общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, индекса атерогенности.

-

2. Применение акталипида в течение 12 недель у больных СД 2 с сопутствующими ИБС и АГ сопровождается улучшением показателей вязкости крови низкого сдвигового напряжения 3,1 с-1 на фоне достоверной обратной связи с индексом атерогенности и обратной взаимосвязи с уровнем бета-липопротеидов.

-

3. Применение комбинации акталипида и ате-роблока в течение 12 недель у больных СД 2 с сопутствующими ИБС и АГ более эффективно, в сравнении с терапией одним актолипидом, улучшает вязкость крови диапазона малых, средних и высоких сдвиговых напряжений за счет дополнительного снижения содержания триглицеридов, увеличения уровня ХС ЛПВП и их стабилизирующего влияния на систему липидно-реологического гомеостаза крови.