Влияние содосульфатной смеси на физико-химические свойства сапонитовой суспензии

Автор: Зубкова О.С., Торопчина М.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Химическая технология

Статья в выпуске: 4 (94), 2022 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье рассматривается проблема утилизации глинистого шлама обогащения алмазоносной руды. Сгущение сапонитового шлама посредством химической обработки на сегодняшний день рассматривается как наиболее эффективный способ осветления объемов воды, достаточных для поддержания оборотного водоснабжения предприятия, и, как следствие, сокращения объемов дополнительно вводимой в процесс воды. Авторами предлагается новый коагулянт для осаждения сапонитового шлама - содосульфатная смесь, являющаяся побочным продуктом алюминиевого производства. Использование содосульфатной смеси позволит сократить количество отходов как для обогатительной фабрики алмазодобывающего предприятия, так и для глиноземного производства. Рассмотрен вопрос механизма взаимодействия частиц сапонитового шлама с предлагаемым реагентом. Целью исследования является поиск физико-химических закономерностей взаимодействия глинистых частиц шлама с содосульфатной смесью. В работе определен химический и минеральный состав используемого сырья, поверхностный заряд глинистых частиц, гранулометрический состав опытных образцов и их электрокинетический потенциал. Результаты проведенных исследований показали, что в минеральный состав шлама включены следующие минералы: сапонит, каолин, серпентин, бейделлит, доломит. Поверхностный заряд глинистых частиц отрицательный. Химический состав содосульфатной смеси представлен в форме оксидов: Na2O, SO3, CO2, Al2O3. Выявлена зависимость электрокинетического потенциала от массы вводимой в шлам минеральной добавки. Было отмечено, что абсолютное значение ζ-потенциала остается выше 30 мВ несмотря на увеличение концентрации добавки, однако происходит коагуляция глинистых частиц и рассматриваемая система теряет седиментационную устойчивость при концентрации содосульфатной смеси 14,4 г/л.

Сапонитовая глина, глинистая суспензия, коагуляция, седиментационная устойчивость, электрокинетический потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/140301780

IDR: 140301780 | УДК: 66.065.2 | DOI: 10.20914/2310-1202-2022-4-178-184

Текст научной статьи Влияние содосульфатной смеси на физико-химические свойства сапонитовой суспензии

На сегодняшний день перед промышленностью стоит ряд задач, среди которых совершенствование технологий добычи и переработки полезных ископаемых [1–3]. Также

развивается направление исследований, связанных с утилизацией и вторичным использованием отходов производств [4, 5]. Складирование побочных продуктов, как правило, осуществляется на открытой территории, что наносит ущерб окружающей среде [6, 7].

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Россия является одним из мировых лидеров в области добычи алмазов. Карьерный способ добычи приводит к нарушению ландшафта и экосистемы региона. Большинство алмазодобывающих предприятий имеет оборотное технологическое водоснабжение. В процессе обогащения руды образуется шлам, направляющийся в хвостохранилище для отстаивания. После чего отстоявшаяся вода с поверхности снова отправляется в голову процесса [8, 9].

Особенность месторождений европейского севера состоит в том, что алмазоносная порода содержит в своем составе большое количество глинистого минерала сапонита, который характеризуется высокоразвитой способностью к ионному обмену [10, 11]. Примечательной особенностью сапонита является его способность к образованию в воде суспензии, сохраняющей седиментационную устойчивость с течением времени. Вследствие чего, отстаивание такого шлама затруднительно, площадь хвостохранилищ огромна, содержание взвешенных веществ в оборотной воде велико настолько, что усложняет процесс обогащения руды [12, 13]. Так, по состоянию на 2020 год на участке хвостового хозяйства Ломоносовского месторождения было уложено 32,83 млн т шлама. Таким образом, хранение отходов обогащения алмазоносной породы в хвостохранилище наносит окружающей среде колоссальный ущерб, поэтому проблема утилизации шлама является актуальной на сегодняшний день.

В качестве одного из наиболее эффективных путей утилизации сапонитового шлама предлагается сгущение пульпы с целью увеличения количества оборотной воды [14]. Основным способом сгущения сапонитового шлама является коагуляция в присутствии химических реагентов. В качестве коагулянтов предлагаются как полимерные реагенты (полиакриламиды), так и ряд минеральных реагентов: сульфат калия, сульфат натрия, сульфат алюминия и т. д. [15, 16].

В данном исследовании в качестве коагулянта рассматривается содосульфатная смесь, которая является побочным продуктом глиноземного производства. Как правило, материал имеет следующий состав: 70–75 % Nа 2 SО 4 , 20–25 % Nа 2 СО 3 , примеси Аl 2 О 3 [17].

Цель исследования – рассмотрение со-досульфатной смеси в качестве коагулянта сапонитового шлама путем поиска физико-химических закономерностей ее взаимодействия с глинистыми частицами.

Материалы. При проведении исследований были использованы следующие виды сырья: сапонитовая глина и содосульфатная смесь. Сапонитовая глина была отобрана на Ломоносовском месторождении, Архангельская область. Содосульфатная смесь предоставлена Богословским алюминиевым заводом, Свердловская область.

Определение минерального состава глинистого сырья проводилось методом рентгеновской дифрактометрии на XRD-7000 (Shimadzu). Интерпретация данных рентгенограммы была проведена с использованием открытых баз данных [18–20].

Определение химического состава используемого сырья осуществлялось на рентгенофлуоресцентном спектральном анализаторе Lab Center XRF-1800. (Shimadzu).

Определение знака поверхностного заряда сапонитовых частиц проводилось при воздействии на разбавленную глинистую суспензию электролитов: водных растворов хлорида натрия, сульфата натрия, хлорида магния, хлорида алюминия, фосфата натрия. Исходная концентрация электролитов составляла С эл = 0,5 моль/л, затем были получены растворы данных электролитов при разбавлении исходных растворов в 5; 25; 125; 625 раз соответственно; в качестве раствора сравнения была принята вода (таблица 1). В соответствии с правилом Шульце–Гарди 1) коагуляцию вызывает ион со знаком заряда, противоположным знаку заряда гранулы; 2) чем выше заряд противоиона, тем меньшая концентрация электролита требуется для начала коагуляции [21].

Гранулометрический состав рассмотренных образцов суспензии определялся с помощью лазерного анализатора частиц Microsizer 201. В приёмную камеру анализатора небольшими порциями вносится исследуемый образец, количество которого должно быть таким, чтобы амплитуда максимальных сигналов в 1– 38 каналах находилась в пределах отметок 625– 750 шкалы амплитуд, что соответствует 4–5 капель исследуемых образцов. Результатом анализа на данном приборе является получение дифференциальной кривой распределения размеров частиц, присутствующих в суспензии.

Электрокинетический потенциал (С-потенциал) был определен с помощью метода лазерного допплеровского электрофореза на анализаторе Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments) при предварительном термостатировании (2 мин) при 20 °С в универсальной капиллярной U-образной кювете (DТS1070) с интегрированными позолоченными электродами.

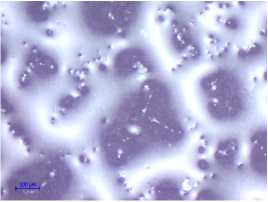

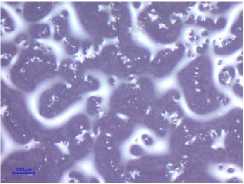

Визуализацию процесса коагуляции глинистых частиц при введении содосульфатной смеси продемонстрировали результаты фотосъемки камерой оптического микроскопа Axio Lab А1 (Carl Zeiss) в реальном времени.

Минеральный состав сырья. Определение структуры взвешенных частиц необходимо для интерпретации свойств глинистых суспензий как дисперсных систем, а также для объяснения механизма взаимодействия исходных минералов с вводимым химическим реагентом.

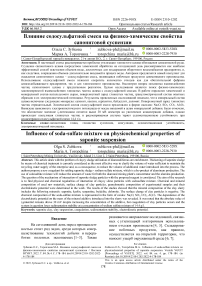

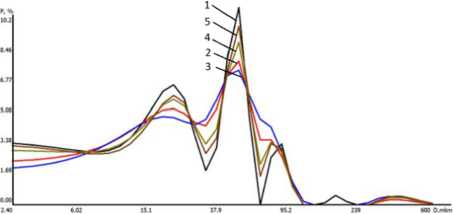

Рисунок 1. Рентгенограмма сапонитовой глины

Figure 1. X-ray analysis of saponite clay

Результат, полученный в ходе рентгеноструктурного анализа взвеси, представлен на рис. 1. Анализ минерального состава глинистого сырья подтвердил, что основным минералом является сапонит. Кроме того, более 50 % сырья представлено глинистыми минералами, обладающими развитым диффузным слоем ионов, наличие которого свидетельствует о тенденции к проявлению катионного обмена.

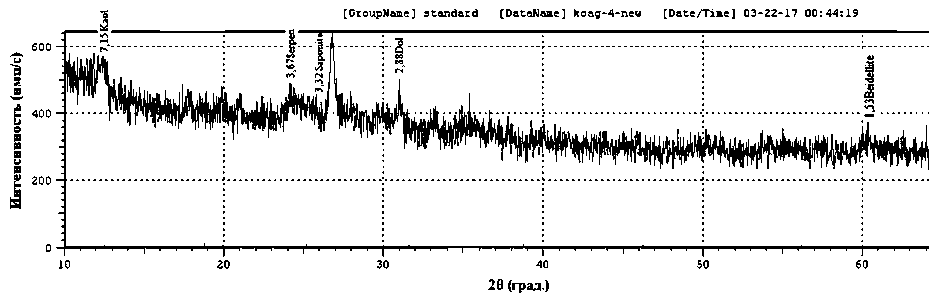

Химический состав сырья. По данным рентгенофлуоресцентного анализа был установлен оксидный состав сапонитового шлама, представленный в виде гистограммы на рис. 2.

Основными оксидами в составе сапонитовой глины являются SiО 2 , МgО, Fе 2 О 3 . Полученный результат согласуется с общей формулой сапонита, которая может быть представлена в следующем виде: (Ca, Na) 0,3 (Mg, Fe) 3 (Si, Al) 4 О 10 (OH) 2 ∙4Н 2 O.

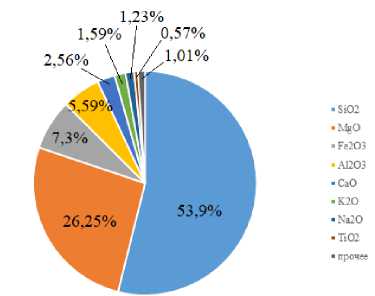

Также с помощью рентгенофлуоресцентного анализа был определен оксидный состав содосульфатной смеси. Результат анализа отображен на гистограмме (рисунок 3).

В составе содосульфатной смеси преобладающим элементом является натрий, предположительно вызывающий коагуляцию глинистых частиц суспензии.

Поверхностный заряд глинистых частиц определялся для суспензии концентрацией 5 г/л. Результат представлен в таблице 1. Согласно таблице 1 факт коагуляции проявляется при меньших концентрациях с ростом заряда катиона, следовательно, поверхностный заряд частицы сапонита отрицательный.

Рисунок 2. Оксидный состав сапонитовой глины

Figure 2. The oxide composition of the saponite clay

Рисунок 3. Оксидный состав содосульфатной смеси

Figure 3. Oxide composition of soda-sulfate mixture

Это объясняется частичной диссоциацией частиц сапонита в результате выхода ионов Мg2+ и Са2+ из кристаллической решетки минерала.

Определение гранулометрического состава суспензий. Содержание взвешенных веществ в полученной суспензии составило 85 г./л. Для измерений было подготовлено 5 образцов: глинистая суспензия; суспензия с добавлением содосульфатной смеси в концентрациях 2,8; 5,7; 10,0; 14,4 г/л. Анализ проводился спустя 10 минут после приготовления образцов. Результаты измерений представлены на рис. 4.

Таблица 1.

Результаты опыта по определению поверхностного заряда частиц сапонита

Table 1.

Results of the experiment to determine the surface charge of saponite particles

|

Условная концентрация Conditional concentration |

Факт коагуляции (+/–) Соаgulаtiоn fact(+/–) |

||||

|

NaCl |

Nа 2 SО 4 |

МgСl 2 |

АlСl 3 |

Nа 3 РО 4 |

|

|

C . |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

C . 5 |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

|

C эл /25 |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

|

C эл /125 |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

|

C эл /625 |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

0 (Н 2 O) |

- |

- |

- |

- |

- |

Рисунок 4. Дифференциальное распределение размеров частиц образцов: 1 – исходная суспензия; 2 – концентрация добавки 2.8 г./л; 3 – концентрация добавки 5.7 г./л; 4 – концентрация добавки 10 г./л; 5 – концентрация добавки 14.4 г./л

Figure 4. Differential distribution of particle sizes of samples: 1 – initial slurry; 2 – additive concentration 2.8 g/L; 3 – additive concentration 5.7 g/L; 4 – additive concentration 10 g/L; 5 – additive concentration 14.4 g/L

Из графиков рисунка 4 видно, что все полученные образцы являются полидисперсными системами с основным размером частиц 43–50 мкм. Следовательно, анализируемые образцы относятся к классу грубодисперсных коллоидных систем. Учитывая тот факт, что гранулометрический состав всех образцов при введении содосульфатной смеси мало отличен от гранулометрического состава исходной суспензии, седиментационная устойчивость в данном случае имеет большее значение, чем агрегативная.

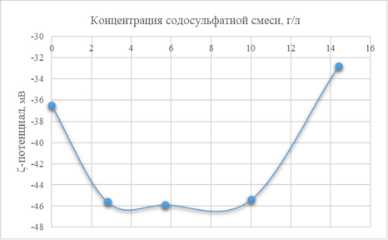

Электрокинетический потенциал (Z-потенциал) . По результатам измерения электрофоретической подвижности частиц в разбавленной водной дисперсии (содержание твердой фазы не превышало 0.02 мас. %) был рассчитан ζ-потенциал глинистых частиц и построен график, представленный на рисунке 5.

Рисунок 5. График зависимости ζ-потенциала от концентрации содосульфатной смеси в образце

-

Figure 5. Graph of the ζ-potential dependence on the concentration of sodium sulfate mixture in the sample

ζ-потенциал рассчитан по уравнению

Смолуховского:

z = i и (1) L ь о где η – вязкость среды; ε – диэлектрическая проницаемость среды; ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума; Uе – электрофоретическая подвижность частиц.

Согласно полученным данным, электро-кинетический потенциал частиц каждого из образцов достаточно высок по своему абсолютному значению, из чего следует, что анализируемые системы должны быть агрега-тивно устойчивы. Однако коагуляция частиц имеет место, несмотря на высокие абсолютные значения ζ-потенциала (более 30 мВ). Следовательно, коагуляция происходит за счет роста ионной силы раствора электролита. Кроме того, концентрация взвешенных веществ сгущаемого шлама значительно выше, чем в образцах суспензии, приготовленных для измерения ζ-по-тенциала, что является одним из факторов, вызывающих коагуляцию частиц. Седиментационная устойчивость сохраняется системой также в диапазоне концентраций со-досульфатной смеси 2.8–10 г./л. При содержании реагента 14.4 г./л система утрачивает седиментационную устойчивость, что приводит к образованию осадка. Катионы натрия, имеющие заряд противоположный заряду глинистых частиц, проникают в адсорбционный слой, тем самым нейтрализуя потенциалопределяющие ионы, за счет чего резко снижается значение ζ-потенциала.

На рисунке 6 представлены снимки с камеры оптического микроскопа, демонстрирующий факт коагуляции сапонитовой суспензии при введении электролита – содосульфатной смеси.

Рисунок 6. Фотофиксация процесса коагуляции сапонитовой суспензии при воздействии содосульфатной смеси: 1 – t = 0 с; 2 – t = 10 с; 3 – t = 30 с; 4 – t = 50 с; 5 – t = 80 с

-

Figure 6. Photo of the coagulation process of saponite suspension when exposed to sodosulfate mixture: 1 – t = 0 sec; 2 – t = 10 sec; 3 – t = 30 sec; 4 – t = 50 sec; 5 – t = 80 sec

Заключение

Проведенные в настоящей работе исследования доказывают возможность применения содосульфатной смеси в качестве коагулянта сапонитового шлама. Использование данного материала позволит решить проблему склади-

Установлено, что сапонитовые частицы имеют отрицательный поверхностный заряд за счет частичной диссоциации поверхностных гидроксогрупп. Поэтому коагулирующим ионом является катион натрия, появляющийся в системе в результате растворения содосуль-фатной смеси.

Абсолютная величина электрокинетиче-ского потенциала системы остается выше 30 мВ как для исходной суспензии, так и при добавлении содосульфатной смеси. Частицы взвеси коагулируют за счет высокой концентрации (85 г./л) и роста ионной силы раствора, который приводит к потере седиментационной устойчивости системы. Концентрация содо-сульфатной смеси, при которой происходит коагуляция глинистой суспензии, составила 14.4 г./л.

д.x.н., научному руководителю проекта аппарата управления научного центра «Оценка техногенной трансформации экосистем» Санкт-Петербургского горного университета Поварову Владимиру Глебовичу за проведение рентгено-структурного и рентгенофлуоресцентного анализа;

к.x.н, доценту кафедры коллоидной химии Института химии Санкт-Петербургского государственного университета Волковой Анне Валериевне за измерение ζ-потенциала и консультации по вопросам, связанным с коллоидной химией.

рования отходов на двух предприятиях.

Список литературы Влияние содосульфатной смеси на физико-химические свойства сапонитовой суспензии

- Чебан А.Ю. Технология разработки сложноструктурного месторождения апатитов и выемочно-сортировочный комплекс для ее осуществления. // Записки Горного института. 2019. Т. 238. С. 399-404.

- Сизяков В.М., Бричкин В.Н. О роли гидрокарбоалюминатов кальция в совершенствовании технологии комплексной переработки нефелинов. // Записки Горного института. 2018. Т. 231. С. 292-298.

- Алексеев А.И. Комплексная переработка апатит-нефелиновых руд на основе создания замкнутых технологических схем // Записки Горного института. 2015. Том 215. C. 75.

- Литвинова Т.Е., Сучков Д.В. Комплексный подход к утилизации техногенных отходов минерально-сырьевого комплекса // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022. № 6-1. С. 331-348.

- Пашкевич М.А. и др. Оценка потенциальной возможности использования лигнин-шламов для лесохозяйственной рекультивации нарушенных земель. // Записки Горного института. 2019. Т. 235. С. 106-112.

- Коган В.Е., Шахпаронова Т.С. Химия как основа для решения экологических проблем. // Записки Горного института. 2017. 224. С. 223-228.

- Трушко В.Л., Утков В.А., Бажин В.Ю. Актуальность и возможности полной переработки красных шламов глиноземного производства. // Записки Горного института. 2017. Т. 227. С. 547-553.

- Облицов Ю.А., Рогалев В.А. Перспективные направления утилизации отходов обогащения алмазоносной породы месторождения имени М.В. Ломоносова // Записки Горного института. 2012. Т. 195. С. 163 - 167.

- Вержак Д.В., Гаранин К.В. Алмазные месторождения Архангельской области и экологические проблемы их освоения // Вестник Московского университета. Геология. 2005. С. 18-27.

- Малов А.И., Сидкина Е.С., Рыженко Б.Н. Модель месторождения алмазов им. МВ Ломоносова как системы" вода-порода": формы миграции, насыщенность подземных вод относительно породообразующих и рудных минералов, экологическая оценка качества вод // Геохимия. 2017. №. 12. С. 1128-1140.

- Поляков В.Е., Тарасевич Ю.И. Ионообменные равновесия с участием однозарядных катионов на сапоните // Химия и технология воды. 2012. С. 18-27.

- Пашкевич М.А., Алексеенко А.В. Перспективы повторного использования хвостов алмазной глины на Ломоносовском месторождении на Северо-Западе России. Минералы. 2020. № 10. С. 517-534.

- Шевелёва А.В., Шварцман Ю.Г. Проблемы экологической безопасности при разработке месторождения алмазов имени Ломоносова // Arctic Environmental Research. 2012. №. 2. С. 40-46.

- Сизяков В.М., Иваник С.А., Фокина С.Б. Исследование процессов сгущения и фильтрации тонкодисперсных окисленных пульп // Обогащение руд. 2012. № 2. С. 24-28.

- Аверкина Е.В., Шакирова Э.В., Бутакова Л.А. Влияние реагентов-флокулянтов на параметры глинистых суспензий // Науки о Земле и недропользование. 2020. № 43(2). С. 230-241.

- Zubkova O. et al. Complex processing of saponite waste from a diamond-mining enterprise // Applied Sciences. 2021. Т. 11. №. 14. С. 6615

- Ибрагимов Р.А. и др. Использование сульфатно-содовой смеси в качестве ускорителя твердения в технологии тяжелого бетона // Вестник технологического университета. 2015. Т. 18. № 9. С. 167-170.

- Rruff-Integrated database of Raman spectra, X-ray diffraction and chemistry data for minerals. [Электронный ресурс]. URL: http://rruff.info. (дата обращения 12.09.2022).

- Фекличев В.Г. Диагностические константы минералов: справочник. Москва: Недра, 1989. 479 с.

- Михеев В.И. Рентгенометрический определитель минералов. Москва: Гостехиздат, 1957. 868 с.

- Яковлева А.А., Ту В.Д. Влияние электролитов на устойчивость суспензий на основе глины Слюдянского месторождения // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2010. №. 6 (46). С. 209-213.