Влияние соломы люпина на урожайность картофеля и биологическое состояние дерново-подзолистой почвы

Автор: Русакова Ирина Викторовна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 9 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Послеуборочные растительные остатки, в основном солома злаковых и бобовых культур, являются важнейшим биоресурсом для воспроизводства почвенного плодородия. Однако данные об их эффективности, влиянии на биологические свойства почвы в научной литературе не однозначны и противоречивы. Весьма немногочисленны многолетние экспериментальные данные и результаты длительных опытов по исследованию эффективности послеуборочных остатков различных культур. Достаточно хорошо изучена роль люпина как сидерата для повышения продуктивности картофеля, однако же данные о влиянии соломы люпина, выращиваемого на зерно, на урожайность картофеля практически отсутствуют. Исследованиями в длительном полевом опыте установлено, что заделка в почву соломы люпина (на фоне предшествующего многолетнего внесения соломы зерновых и зернобобовых культур зернопропашного севооборота) как в комбинации с минеральными удобрениями, так и в чистом виде, обеспечило увеличение численности эколого-трофических групп микроорганизмов, микробной биомассы, нитрификационной активности дерново-подзолистой почвы. Активизация микробной деятельности, увеличивая обеспеченность растений доступными питательными элементами, способствовала росту урожайности картофеля, а также повышению содержания витамина C и крахмалистости клубней. Отмечена тесная корреляционная связь урожайности картофеля с определяемыми микробиологическими показателями (r = 0,62-0,87), что свидетельствует о том, что общий уровень биогенности дерново-подзолистой почвы, регулируемый внесением соломы зерновых и зернобобовых культур, в значительной степени почвы определяет уровень ее эффективного плодородия и продуктивности культур.

Солома люпина, биологические свойства, дерново-подзолистая почва, урожайность картофеля

Короткий адрес: https://sciup.org/14117870

IDR: 14117870 | УДК: 631.46:631.872 | DOI: 10.33619/2414-2948/58/11

Текст научной статьи Влияние соломы люпина на урожайность картофеля и биологическое состояние дерново-подзолистой почвы

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Грядущий дефицит водных ресурсов вызывает общую обеспокоенность во всем мире, поскольку вода является фундаментальным ресурсом для производства продовольствия, охраны здоровья, достойной жизни и развития человечества. Именно по этой причине

21 декабря 2016 г. Генеральной ассамблеей ООН единодушно одобрена резолюция «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы», спонсорами которой выступили 177 государств — членов ООН. Данное десятилетие будет содействовать достижению целей устойчивого развития в области комплексного управления водными ресурсами, реализации и продвижению проектов и программ в области водных ресурсов, укреплению сотрудничества, а также охватывать вопросы, связанные с эффективным использованием водных ресурсов и интеграцией между водными ресурсами, продовольствием, энергетикой и окружающей средой [1].

Глобальное изменение климата, интенсивный рост численности населения, увеличение объемов водопотребления индустрией и коммунально-бытового водоснабжения, из года в год усиливает дефицит водных ресурсов.

В настоящее время расходуемый среднегодовой объем воды в Узбекистане составляет 51–53 млрд м3, в том числе 97,2% — из рек и саев, 1,9% — из коллекторных сетей, 0,9% — из подземных источников, он сократился по отношению к выделенному лимиту водозабора на 20% [2].

При этом целесообразно учитывать, что самым крупным пользователем водных ресурсов является сельское хозяйство, которое использует около 90% располагаемых водных ресурсов и вносит огромный вклад в продовольственное обеспечение.

В связи с этим в республике осуществляются широкомасштабные реформы, направленные на эффективное использование водных ресурсов, коренную модернизацию ирригационной системы, а также внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственной сфере, в том числе технологии капельного орошения, полива переносными гибкими шлангами и орошение по экранированным полиэтиленовой пленкой бороздам.

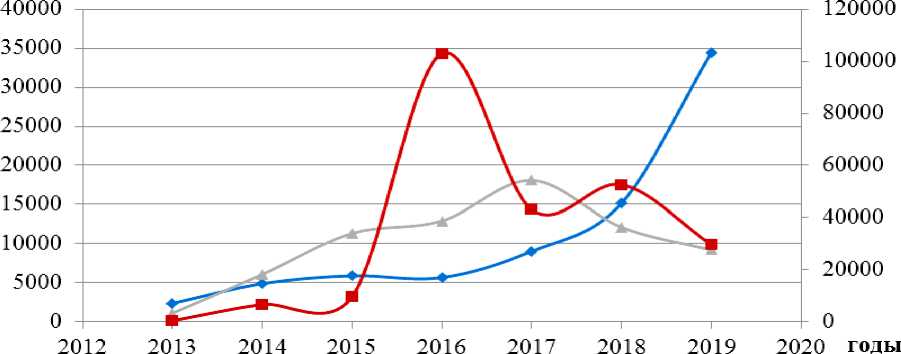

В частности, по данным Министерства водного хозяйства за последние 7 лет технология капельного орошения была внедрена на площади 77461 га, полив переносными гибкими шлангами на 245062 га, а полив по экранированным полиэтиленовой пленкой бороздам — 70819 га (Рисунок 1).

—•—капельное орошение полив по экранированным полиэтиленовой пленкой бороздам ■ полив переносными гибкими шлангами

Рисунок 1. Динамика площади внедрения водосберегающих технологий по республике за 2013– 2019 гг. (Источник: Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан) .

Как показывают результаты исследования, в 2019 г. площадь орошения технологией капельного орошения больше всего увеличилась в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

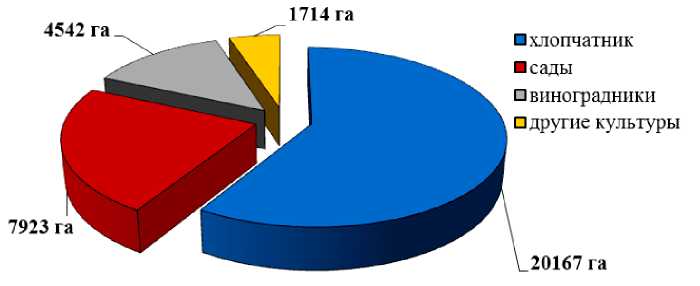

Кроме того, результаты анализа данных Министерства водного хозяйства за текущий год показывают, что технология капельного орошения была внедрена на площади 34346 га при возделывании хлопчатника, садовых культур, виноградников и других культур

(Рисунок 2).

Рисунок 2. Площадь внедрения технологии капельного орошения в разрезе сельскохозяйственных культур за 2020 г. (Источник: Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан).

Результаты анализа данных Министерства водного хозяйства, а также проведенных исследований показывают положительную динамику развития внедрения технологии капельного орошения.

Данное обстоятельство связано с созданием благоприятных условий для дальнейшего широкого применения технологии капельного орошения. Поскольку, при внедрении технологии капельного орошения предусмотрено за счет средств Государственного бюджета, выделение субсидии в размере 8 млн сумов за один гектар посевной площади хлопчатника и виноградника, а при внедрении водосберегающих технологий — в размере не более 6 млн сумов за один гектар новых садов и тепличных хозяйств. Кроме того, за счет средств Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров покрываются процентные расходы в размере 10% пунктов от установленной коммерческим банком процентной ставки по кредитам, выделяемым производителям хлопка-сырца на строительство и реконструкцию систем капельного орошения и закуп их комплектующих в части стоимости, не превышающей 20 млн сумов за 1 га [3].

Также следует отметить, что в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан начиная с 2013 г., сельскохозяйственные товаропроизводители, внедрившие капельное орошение, освобождаются от единого земельного налога сроком на 5 лет [4].

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве все шире применяются такие водосберегающие технологии, как переносные гибкие шланги. Переносные гибкие шланги используются вместо ок-арыков и временных борозд, имеют водовыпускные клапаны через каждые 60 или 90 см. Эти водовыпускные клапаны позволяют равномерно распределять воду и регулировать полив.

Анализ данных показывает, что имеется заметное отставание в доставке и применение на практике фермерских хозяйств переносных гибких шлангов, особенно в регионах, хронически испытывающих дефицит водных ресурсов — Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.

Изучение на практике применения переносных гибких шлангов, свидетельствуют о том, что фермеры не владеют достаточными навыками в эксплуатации данных технологий. Трудности в демонтаже после полива и низкое качество материала, отсутствие регулирующих водовыпусков сокращают срок эксплуатации гибких поливных шлангов.

Еще одним из водосберегающих технологий орошения является полив хлопчатника по экранированным полиэтиленовой пленкой бороздам.

Как показывает анализ данных, за последние семь лет площадь применения данной технологии в среднем увеличилась на 950–970 га в Кашкадарьинской и Наманганской, областях. Однако следует отметить, что наблюдается резкое сокращение площадей по сравнению с 2017 г.

Полив по экранированным полиэтиленовой пленкой бороздам недостаточно распространен в регионах республики, поскольку фермер не всегда имеет необходимых финансовых средств на приобретение пленки, а также не владеет достаточными навыками укладки и своевременной уборки пленки. Все это отрицательно влияет на распространение данной технологии.

Таким образом, исследование показало, что недостаток финансовых ресурсов у хозяйствующих субъектов производящих сельскохозяйственную продукцию, а также недостаток квалифицированных специалистов обеспечивающих эффективное использование водосберегающих технологий в течение сезона, отсутствие навыков у фермеров в эксплуатации, проведении профилактических проверок и своевременного ремонта водосберегающих технологий являются основной причиной препятствующей их распространению на большой площади. Поэтому необходимо приоритетным направлением дальнейшего расширения применения водосберегающих технологий определить обучение, переподготовку и повышение квалификации хозяйствующих субъектов [5].

Кроме того, в настоящее время отсутствуют научно-обоснованные нормативы возделывания сельскохозяйственных культур с применением технологии капельного орошения и других водосберегающих технологий. Для решения данного вопроса необходима разработка и утверждение типовых технологических карт по производству сельскохозяйственных культур, выращиваемых с применением водосберегающих технологий с учетом почвенно-климатических условий региона.

Учитывая нарастающий дефицит водных ресурсов в республике, в соответствии с Концепцией развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы предусмотрено расширение масштаба использования современных водосберегающих технологий в орошении сельскохозяйственных культур с 175 тыс га до 1 млн га до 2025 г., к 2030 г. — до 2 млн га, в том числе технологии капельного орошения с 77,4 тыс до 300 тыс га до 2025 г., к 2030 г. — до 600 тыс га [2]. Кроме того, по мнению ведущих ученых водного хозяйства, площадь применимости технологии капельного орошения оценивается в 1071,2 тыс га [6].

В связи с этим необходимо определить конкретные правовые, организационные и экономические меры, которые будут активно способствовать применению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве республики.

Итак, в целях широкого внедрения водосберегающих технологий для предотвращения и уменьшения дефицита водных ресурсов в сельскохозяйственной сфере необходимо предпринять следующие меры:

–разработать и утвердить дорожную карту по поэтапному внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве на долгосрочный период. В которой четко определить территории внедрения и виды применяемых водосберегающих технологий, исходя почвенноклиматических условий регионов;

–разработать и утвердить типовые технологические карты по производству сельскохозяйственных культур с применением водосберегающих технологий;

–в короткие сроки наладить производство оборудования и комплектующих водосберегающих технологий в каждой области или на межрегиональном уровне;

–создать кооперативы, специализированные на проектирование, установке и использовании технологии капельного орошения в фермерских хозяйствах;

–подготовить специалистов по эксплуатации и ремонту водосберегающих технологий в каждой сельской местности, параллельно обучать существующий персонал;

–создать современные региональные учебные центры по обучению использованию, установлению и эксплуатации современных видов водосберегающих технологий в хозяйствах на основе государственно-частного партнерства;

–создать специальный фонд по развитию внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве при профильном министерстве для финансирования проектов по внедрению водосберегающих технологий физическими и юридическими лицами;

–предоставлять водосберегающие технологии на лизинговой основе;

–выдавать льготные, долгосрочные кредиты на приобретение водосберегающих технологий сельскохозяйственными товаропроизводителями.

В заключение следует отметить, что задействование вышеприведенных мер будет способствовать поэтапному и широкому применению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве Узбекистана.

Список литературы Влияние соломы люпина на урожайность картофеля и биологическое состояние дерново-подзолистой почвы

- Delgado J. A. Crop residue is a key for sustaining maximum food production and for conservation of our biosphere // Journal of Soil and Water Conservation. 2010. V. 65. №5. P. 111A-116A. DOI: 10.2489/jswc.65.5.111A

- Lal R. The Role of Residues Management in Sustainable Agricultural Systems // Journal of Sustainable Agriculture. 1995. V. 5. №4. P. 51-78. DOI: 10.1300/j064v05n04_06

- Grageda-Cabrera O. A., Mora M., Castellanos R. J. Z., Follet R. F., Peña-Cabriales J. J. Fertilizer nitrogen recovery under different tillage treatments and cropping sequences in a vertisol in central México // IAEA-TECDOC. Viena. 2003. V. 1354. №1. P. 39-55.

- Blanco-Canqui H., Lal R. Crop residue removal impacts on soil productivity and environmental quality // Critical reviews in plant science. 2009. V. 28. №3. P. 139-163. DOI: 10.1080/07352680902776507

- Русакова И. В. Теоретические основы и методы управления плодородием почв при использовании растительных остатков в земледелии. 2016. Иваново.

- Паринкина О. М., Клюева Н. В., Петрова Л. Г. Биологическая активность и эффективное плодородие почв // Почвоведение. 1993. №9. С. 76-81.

- Титова В. И., Козлов А. В. Методы оценки функционирования микробоценоза почвы, участвующего в трансформации органического вещества. Н.-Новгород, 2012.

- Благодатский С. А., Благодатская Е. В. Горбенко А. А., Паников Н. С. Регидратационный метод определения биомассы микроорганизмов в почве // Почвоведение. 1987. №4. С. 71-81.

- Минеев В. Г. Практикум по агрохимии. М.: Изд-во МГУ, 2001. 689 с.

- Lori M., Symnaczik S., Mäder P., De Deyn G., Gattinger A. Organic farming enhances soil microbial abundance and activity - A meta-analysis and meta-regression // PLoS One. 2017. V. 12. №7. P. e0180442.

- DOI: 10.1371/journal.pone.0180442

- Тейт Р. Ш. Органическое вещество почвы: Биологические и экологические аспекты. М: Мир. 1991. 400 с.

- Никульников И. М., Безлер Н. В., Боронтов О. К. Влияние удобрений и зяблевой обработки чернозема выщелоченного на почвенную микрофлору и продуктивность культур севооборота // Агрохимия. 2004. №2. С. 5-12.

- Лапинскас Э. Б., Пяулокайте-Мотузене Л. П. Влияние минерализации соломы, дозы стартового азота и инокуляции на симбиотическую азотфиксацию клевера лугового // Агрохимия. 2010. №2. С. 59-66.

- Masto R. E., Chhonkar P. K., Singh D., Patra A. K. Changes in soil biological and biochemical characteristics in a long-term field trial on a sub-tropical inceptisol // Soil biology and Biochemistry. 2006. V. 38. №7. P. 1577-1582.

- DOI: 10.1016/j.soilbio.2005.11.012

- Пупонин А. И., Захаренко А. В. Запасы энергии в органическом веществе дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы при разных способах ее механической обработки // Почвоведение. 1998. №7. С. 820-824.

- Černý J., Balík J., Kulhánek M., Nedvěd V. The changes in microbial biomass C and N in long-term field experiments // Plant Soil Environ. 2008. V. 54. №5. P. 212-218.

- DOI: 10.17221/393-PSE

- Fließbach A., Maèder P. Microbial biomass and size-density fractions differ between soils of organic and conventional agricultural systems // Soil Biology and Biochemistry. 2000. V. 32. №6. P. 757-768.

- DOI: 10.1016/S0038-0717(99)00197-2

- Русакова И. В. Ресурсосберегающие технологии использования растительных остатков // Агрохимический вестник. 2012. №3. С. 40-42.

- Мишина И. Ю., Фокин А. Д. Влияние растительных остатков и гумусовых веществ на эффективное плодородие дерново-подзолистых почв // Известия ТСХА. 1984. №3. С. 85-92.

- Abbott L. K., Murphy D. V. (ed.). Soil biological fertility: a key to sustainable land use in agriculture. Springer Science & Business Media, 2003.