Влияние сорта и способов обработки почвы на устойчивость яровой пшеницы к болезням в условиях Красноярской лесостепи

Автор: Козулина Н.С., Курносенко О.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки: Агрономия

Статья в выпуске: 5, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается устойчивость сортов яровой пшеницы к болезням на естественном инфекционном фоне при различных способах обработки почвы в условиях лесостепной зоны Красноярского края.

Яровая пшеница, сорт, болезни, устойчивость, способы обработки почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/14084277

IDR: 14084277 | УДК: 633.11:58.04:581.331.2

Текст научной статьи Влияние сорта и способов обработки почвы на устойчивость яровой пшеницы к болезням в условиях Красноярской лесостепи

Объекты и методы исследований . Полевые исследования проводились в условиях лесостепной зоны Красноярского края в УОХ «Миндерлинское» Красноярского государственного аграрного университета в 2012–2014 гг. [5]. Почвенный покров опытного участка представлен черноземом выщелоченным, общая площадь участка 6 га, размещение делянок неполное рендомизированное; повторность 4-кратная, срок посева 2-я декада мая; норма высева 4,5 млн всхожих зерен на 1 га. Посев производился во второй декаде мая сеялкой AGRATOR 4.9 (стрельчатые сошники с лентой сева шириной 12 см) в агрегате с трактором МТЗ-1221. Для производственного опыта были отобраны три сорта яровой пшеницы: Новосибирская 15, Алтайская 70 и Памяти Вавенкова. Опыт заложен по вспашке, минимальной обработке, нулевому посеву, нулевому посеву + щелевание без применения химических средств защиты растений. Различие в поражении сортов пшеницы рассматривали на эталонном варианте – вспашке, а влияние способов обработки почвы в сравнении.

Испытание устойчивости проводилось на фоне высокого естественного развития патогенов (предшественник пшеница). Согласно полученным результатам почвенного анализа (метод флотации), заселенность почв возбудителями корневой гнили значительно превышала ЭПВ (40 конидий в 1 г воздушно-сухой почвы), в слое 0–10 см – от 1,5 (весна) до 3,3 раза (осень). Определялась степень поражения растений и отдельных органов. Для заболеваний местного характера (пятнистости) определяли процент поражения вегетативных органов с помощью специальных шкал. Наблюдения и учеты выполнялись в течение вегетации с использованием общепринятых методик согласно ГОСТам 10968-88, 12044-81, 12044-93, 12047-66 [1, 2, 3, 4].

Результаты исследований и их обсуждение. Проведена фитопатологическая оценка партий яровой пшеницы: Новосибирская 15, Алтайская 70, Памяти Вавенкова. Дана оценка по степени устойчивости к комплексу болезней и вредителей яровой пшеницы: по зараженности проростков возбудителями р.р. Fusarium, Bipolaris, Alternaria и бактериозом. В течение вегетации определялась устойчивость к гель-минтоспориозно-фузариозно-альтернариозной корневой гнили (гниль корней, бурая пятнистость листьев) и листостеблевым (воздушно-капельным болезням), которые были представлены септориозом, бурой пятнистостью и бурой ржавчиной пшеницы. Посевные партии семян изучаемых сортов яровой пшеницы проверялись на зараженность семенными инфекциями. Поражение семян всех сортов болезнями в последние годы исследований было следующим: фузариоз 1–3 %, гельминтоспориоз 1–18, альтернариоз – 12–21 %. Семена сорта Памяти Вавенкова были поражены гельминтоспориозом в 3,6 раза сильнее, чем Алтайская 70, и в 18 раз больше по сравнению с Новосибирской 15. Альтернариозом более других был поражен сорт Новосибирская 15 (в 1,7 раза). Бактериоз в небольшом количестве (1 %) встречался только на семенах Алтайской 70. При рассмотрении темпов развития зародышевых корней различных сортов выяснилось, что у сорта Памяти Вавенкова корни оказались длиннее – 15,6 см, что больше на 34,5 %, чем у Новосибирской 15, и на 4 % по сравнению с Алтайской 70. Самый короткий проросток зафиксирован у Новосибирской 15 (на 27,3–30,6 % короче, чем у двух остальных сортов). При учете полевой всхожести выявлено, что более высокой полевой всхожестью обладал сорт Новосибирская 15 (на 18,7 % выше, чем у Памяти Вавенкова, и на 9,1 % больше по сравнению с Алтайской 70).

В период вегетации проводилась сравнительная характеристика поражения сортов, возделываемых по традиционной технологии (зяблевая вспашка) корневыми гнилями и листостеблевыми инфекциями. Корневые гнили – повсеместно распространенное в Красноярском крае и вредоносное заболевание. Вредоносность заболевания проявляется ежегодно и находится на высоком уровне, особенно в условиях весеннелетней засухи, которая повторяется в крае регулярно (раз в 4–5 лет). Посевы пшеницы в зависимости от условий года, по нашим данным, поражаются болезнью от 11 до 100 %. Агротехнический метод является фундаментальным по своему влиянию на фитосанитарное состояние агросистем [6]. В производственном опыте изучалось влияние различных способов обработки почвы на зараженность растений пшеницы инфекциями (почвенными, листостеблевыми, семенными). По результатам исследования выявлено, что сорт Новосибирская 15 в разные фазы вегетации поражался корневыми гнилями сильнее, чем сорта Алтайская 70 и Памяти Вавенкова (процент распространения выше соответственно на 33,4 и 25,9 %). К концу вегетации при одинаковом проценте распространения интенсивность развития болезни у сорта Памяти Вавенкова была выше на 24,4 %, чем у Новосибирской 15. Наиболее устойчивый к поражению корневыми гнилями оказался сорт Алтайская 70 (табл. 1).

Поражение сортов яровой пшеницы корневыми гнилями

Таблица 1

|

Сорт |

Распространение Р, % |

Развитие ИРБ, % |

|

Кущение |

||

|

Памяти Вавенкова |

66,6 |

16,6 |

|

Алтайская 70 |

49,3 |

12,3 |

|

Новосибирская 15 |

74,0 |

18,5 |

|

Молочно-восковая спелость |

||

|

Памяти Вавенкова |

100,0 |

51,3 |

|

Алтайская 70 |

89,0 |

27,5 |

|

Новосибирская 15 |

100,0 |

38,8 |

Эта же тенденция сохранилась и при учете поражения сортов пшеницы листостеблевыми инфекциями (фаза цветения) (табл. 2).

Поражение сортов яровой пшеницы листостеблевыми болезнями

Таблица 2

|

Сорт |

Септориоз |

Бурая пятнистость |

||

|

Р, % |

ИРБ, % |

Р, % |

ИРБ, % |

|

|

Памяти Вавенкова |

62,5 |

22,5 |

7,5 |

3,1 |

|

Алтайская 70 |

27,5 |

20,6 |

0 |

0 |

|

Новосибирская 15 |

42,5 |

12,5 |

22,5 |

12,5 |

При сравнении устойчивости сортов пшеницы к листостеблевым инфекциям выяснилось, что септо-риозом были поражены все три сорта с достаточно высокой степенью распространения болезни – от 27,5 (Алтайская 70) до 62,5 % (Памяти Вавенкова) с индексом развития 12,5–22,5 %. Сорт Алтайская 70 имел процент распространения значительно ниже, чем у двух других сортов (ниже на 54,5 %). Самый низкий индекс развития септориоза 12,5 % отмечен у сорта Новосибирская 15, несмотря на высокий процент распространения (42,5 %). Максимальное поражение бурой пятнистостью листьев было отмечено у сорта Новосибирская 15 (22,5 %, что в 2,3 раза выше, чем у Памяти Вавенкова). Наиболее устойчивый сорт – Алтайская 70, на котором поражения бурой пятнистостью не наблюдалось.

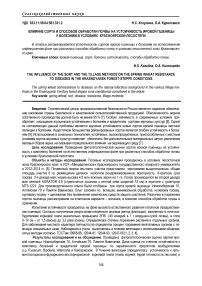

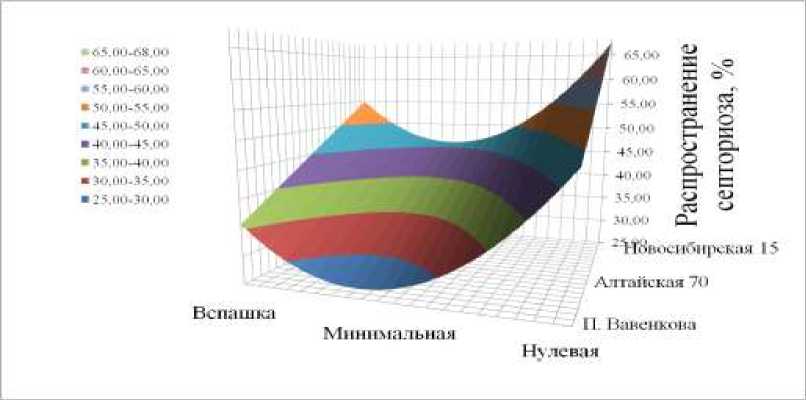

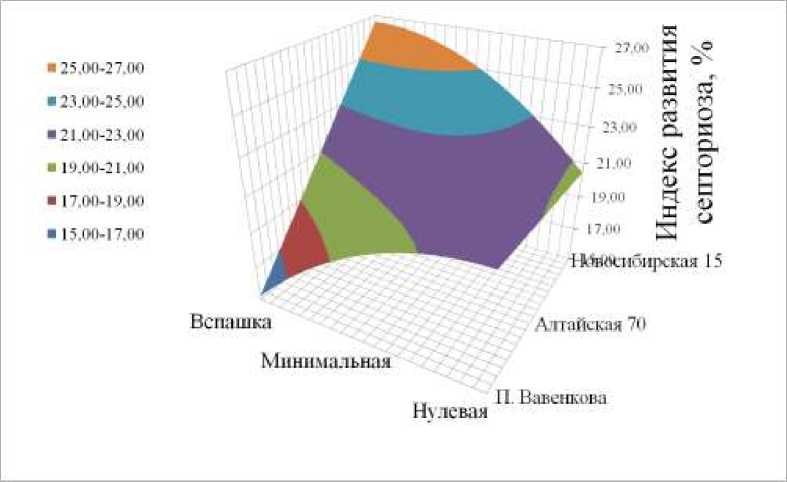

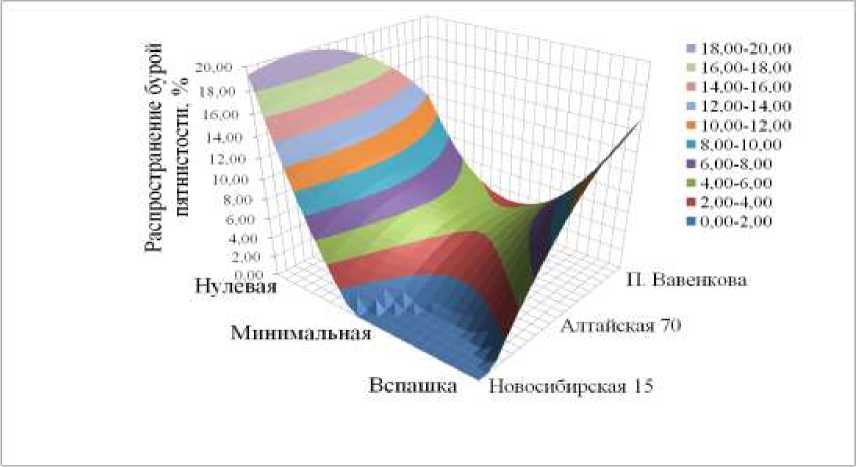

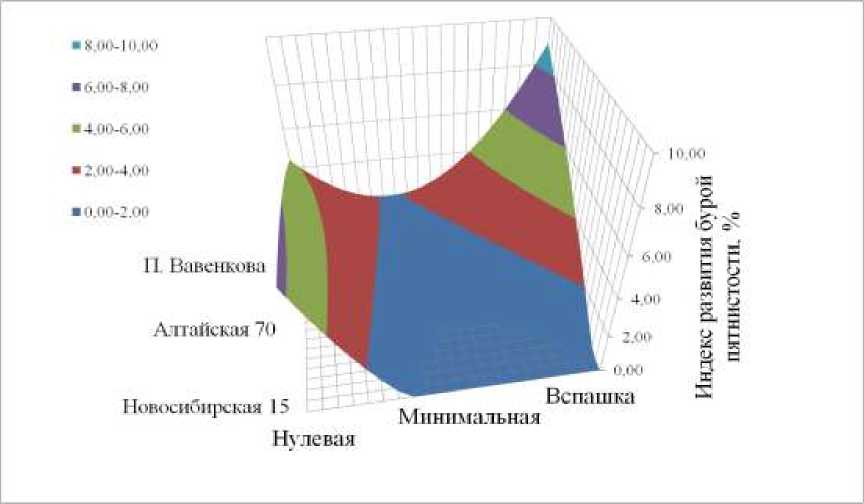

Исследованиями установлено, что поражение болезнями яровой пшеницы варьировало по способам обработки почвы, а это связано с условиями сохранения инфекции и ее распространением. При анализе поражения растений пшеницы корневыми гнилями (среднее по 3 сортам) в зависимости от способа обработки почвы выяснилось, что наименьшей биологической эффективностью (Б.Э.) обладал нулевой посев, растения пшеницы на этом варианте поражены сильнее на 67–73 % (Б.Э. – 9,8 и 34,2 % соответственно по вспашке и минимальной обработке почвы). Наиболее зараженной листостеблевыми болезнями оказалась яровая пшеница на нулевом посеве. Процент распространения септориоза в среднем составил 63,3 %, что выше на 3,7 %, чем на вспашке, и на 8,4 % –- на щелевании; индекс развития в среднем на нулевом посеве выше на 18,8 %. Схожая картина наблюдалась и при анализе учетов поражения растений пшеницы бурой пятнистостью. При нулевой обработке почвы поражение пшеницы было выше на 27 %, чем по вспашке, и отличалось на 47,9 % при минимальной обработке почвы.

При анализе влияния способов обработки почвы на развитие болезней яровой пшеницы зафиксирована следующая тенденция: в среднем менее пораженными оказались растения пшеницы на варианте с минимальной обработкой почвы, а более всего на варианте с нулевым посевом (табл. 3–4, рис. 1–4).

Таблица 3

Поражение яровой пшеницы листостеблевыми болезнями (фаза–цветение)

|

Способ обработки почвы |

Листостеблевая болезнь |

|||

|

Септориоз |

Бурая пятнистость |

|||

|

Р, % |

И, % |

Р, % |

И, % |

|

|

Памяти Вавенкова |

||||

|

Вспашка |

62,5 |

22,5 |

7,5 |

3,1 |

|

Минимальная |

52,5 |

16,9 |

32,5 |

11,3 |

|

Нулевой посев |

72,5 |

22,5 |

10,0 |

2,5 |

|

Щелевание |

42,5 |

17,5 |

30,0 |

8,8 |

|

Алтайская 70 |

||||

|

Вспашка |

27,5 |

20,6 |

0 |

0 |

|

Минимальная |

52,5 |

22,5 |

0 |

0 |

|

Нулевой посев |

45,0 |

23,8 |

5 |

1,3 |

|

Щелевание |

57,5 |

22,5 |

5 |

2,5 |

|

Новосибирская 15 |

||||

|

Вспашка |

42,5 |

12,5 |

22,5 |

12,5 |

|

Минимальная |

35 |

25,,0 |

0 |

0 |

|

Нулевой посев |

72,5 |

25,0 |

0 |

0 |

|

Щелевание |

62,5 |

22,5 |

12,5 |

3,8 |

Регрессионный анализ результатов

Таблица 4

|

Фитопатоген |

Наименование |

Уравнение регрессии |

Критерий Фишера |

|

CO О О 1— о О |

ИР |

у = 36,94 - 9,58 X j + 6,25 х2 + 14,58 х 2 |

Fад = 1,89 < 2,77 |

|

ИРБ |

у = 22,51 - 2,62 х - 1,567 х 2 + 3,125 хх |

Fад = 2,47 < 2,77 |

|

|

к £ 1= о LO -L |

ИР |

у = 3,89 + 2,5 х + 4,58 х 2 - 3,33 х 2 + 10,42 х 2 - 6,25 хх |

Fад = 2,97 < 3,16 |

|

ИРБ |

у = 0,79 + 1,97 х + 0,73 х 2 - 0,53 х 2 + 4,46 х 22 - 2,975 хх |

Fад = 3,1 < 3,16 |

Рис. 1. Графическая зависимость распространения септориоза по сортам и способам обработки почвы (фаза – цветение)

Рис. 2. Графическая зависимость развития септориоза по сортам и способам обработки почвы (фаза – цветение)

Рис. 3. Распространение бурой пятнистости яровой пшеницы по сортам и способам обработки почвы (фаза – цветение)

Рис. 4. Индекс развития бурой пятнистости яровой пшеницы (фаза – цветение)

Поражение колоса септориозом было высоким и отличалось по сортам пшеницы и способам обработки почвы только интенсивностью развития болезни, что связано с неблагоприятными погодными условиями в годы исследований и темпами развития растений (прохождением ими фаз развития). Засуха в первой половине вегетационного периода и относительно влажная вторая его половина ослабляли растения пшеницы и провоцировали выход болезни на колос. Более высокий индекс развития болезни наблюдался на нулевом посеве – на 14,4–34,2 % выше, чем в контрольном варианте. Проведенный анализ зерна нового урожая после месячной отлежки показывает, что меньше других поражены болезнями семена сорта Памяти Вавен-кова – 9,4 % (табл. 5).

Таблица 5

|

Возбудитель болезни |

Вспашка |

Минимальная обработка |

Нулевой посев |

Щелевание |

Среднее по сорту |

|

Памяти Вавенкова |

|||||

|

Fusarium |

10 |

11 |

22 |

12 |

13,6 |

|

Bipolaris |

4 |

1 |

1 |

2 |

2,0 |

|

Alternaria |

25 |

21 |

25 |

18 |

22,3 |

|

Penicillium |

5 |

0 |

0 |

0 |

1,3 |

|

Среднее по фону |

11,0 |

8,3 |

12,0 |

8 |

9,4 |

|

Алтайская 70 |

|||||

|

Fusarium |

10 |

15 |

5 |

15 |

11,3 |

|

Bipolaris |

1 |

3 |

1 |

2 |

1,8 |

|

Alternaria |

45 |

28 |

32 |

35 |

35,0 |

|

Penicillium |

0 |

12 |

1 |

5 |

4,5 |

|

Среднее по фону |

14,0 |

14,5 |

9,8 |

14,3 |

13,2 |

|

Новосибирская 1 |

5 |

||||

|

Fusarium |

7 |

8 |

5 |

7 |

6,8 |

|

Bipolaris |

4 |

1 |

2 |

1 |

2,0 |

|

Alternaria |

38 |

29 |

32 |

37 |

34,0 |

|

Penicillium |

1 |

12 |

0 |

0 |

3,3 |

|

Среднее по фону |

12,5 |

12,6 |

9,8 |

11,3 |

11,5 |

Зараженность зерна пшеницы нового урожая возбудителями болезней, %

Заражение семян болезнями отличалось от пораженности растений пшеницы в течение вегетации. Семена с эталонного варианта (зяблевая вспашка) и минимальной обработки сильнее остальных заражены возбудителями болезней. В последние годы наблюдается значительное увеличение пораженности зерна грибами р. Alternaria. В зерне нового поколении поражено болезнями от 22,3 (Памяти Вавенкова) до 35 % семян (Алтайская 70). Суммарная зараженность видами Alternaria (по Ф.Б. Ганнибалу) колеблется в пределах от 20 до 50 %, в отдельных случаях достигает и 90 %. Вредоносность альтернариозов проявляется в снижении урожайности из-за уменьшения фотосинтетической поверхности листьев и плесневения семян.

При анализе урожайности пшеницы (в среднем по 3 сортам) выявлено, что урожайность в условиях засушливого весенне-летнего периода была самой высокой на минимальной обработке почвы (табл. 6). Урожайность по сортам (исключая влияние способа обработки почвы) показала, что у сортов Памяти Вавенкова и Алтайской 70 она была практически одинаковой и выше, чем у сорта Новосибирская 15, на 41,4 %.

Урожайность сортов яровой пшеницы в зависимости от способа обработки почвы

Таблица 6

|

Сорт |

Урожайность, ц/га |

||||

|

Вспашка |

Минимальная обработка |

Нулевой посев |

Щелевание |

Среднее по сортам |

|

|

Памяти Вавенкова |

19,3 |

27,4 |

31,3 |

24,4 |

25,6 |

|

Алтайская 70 |

16,3 |

32,5 |

29,9 |

23,2 |

25,5 |

|

Новосибирская 15 |

13,4 |

23,7 |

17,5 |

17,8 |

18,1 |

|

Среднее по фону |

16,3 |

27,9 |

26,2 |

21,8 |

23,0 |

Заключение. Способ обработки почвы, особенно на фоне неблагоприятных погодных условий, оказывает существенное влияние на уровень урожайности и качество продукции. В частности, в условиях засушливого весенне-летнего периода наибольший урожай пшеницы получен при минимальной обработке почвы (урожайность 27,9 ц/га). Традиционная в зоне исследований глубокая зяблевая вспашка смогла обеспечить урожайность яровой пшеницы на уровне 16,3 ц/га; снижение к максимальному уровню урожайности культуры составляет 41,6 %. На наш взгляд, основная причина снижения урожайности на вспашке в высокой испаряемости влаги в первые фазы развития пшеницы. Среди изученных сортов яровой пшеницы абсолютно устойчивых к вредителям и возбудителям болезней не обнаружено. Все сорта яровой пшеницы поражались болезнями в средней и сильной степени. Наибольшая устойчивость к комплексу вредных организмов выявлена у сорта Алтайская 70.

Как показали исследования, сорта яровой пшеницы и способы обработки почвы оказывают значительное влияние на устойчивость к болезням зерновых культур в условиях Красноярской лесостепи.

Список литературы Влияние сорта и способов обработки почвы на устойчивость яровой пшеницы к болезням в условиях Красноярской лесостепи

- ГОСТ 10968-88. Зерно. Методы определения энергии и способности прорастания. -М., 1988.

- ГОСТ 12044-81. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями. -М., 1981.

- ГОСТ 12044-93. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями. -М., 1993.

- ГОСТ 12047-66. Семена сельскохозяйственных культур. Выбор образцов для проведения лабораторных исследований. -М., 1966.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Колос, 1979. -416 с.

- Сортовые ресурсы зернофуражных культур Нечерноземной зоны России: каталог/под ред. Г.А. Баталовой, Н.Н. Зезиной. -Екатеринбург: НИИСХ, 2010. -С. 4.

- Цугленок Н.В., Цугленок Г.И., Халанская А.П. Система защиты зерновых и зернобобовых культур от семенных инфекций. -Красноярск, 2003. -243 с.

- Фитосанитарная оптимизация растениеводства в Сибири. Зерновые культуры/В.А. Чулкина, В.М. Медведчиков, Е.Ю. Торопова . -Новосибирск, 2001. -135 с.

- Чулкина В.А., Торопова Е.Ю., Стецов Г.Я. Экологические основы интегрированной защиты растений/под ред. М.С. Соколова, В.А. Чулкиной. -М.: Колос, 2007. -433 с.