Влияние сортовых особенностей капусты белокочанной на качество продукции при квашении после длительного хранения

Автор: Терешонок Владимир Ильич, Маркарова Мария Юрьевна, Посокина Наталья Евгеньевна, Бондарева Людмила Леонидовна, Надежкин Сергей Михайлович

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Агрохимия

Статья в выпуске: 6 (50), 2019 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Ферментация (квашение) капусты белокочанной - распространенный способ переработки, позволяющий сохранить и усилить ее полезные качества. К настоящему времени селекционерами предложено значительное число сортов и гибридов капусты белокочанной, каждый из которых имеет свои индивидуальные биохимические особенности. Традиционное квашение капусты проводят после сбора урожая. Длительное хранение может отразиться на изменении содержания органических кислот и сахаров в капусте. Материал и методы. Целью работы было изучение параметров процесса квашения восьми сортов и гибридов капусты белокочанной селекции ФГБНУ ФНЦО по интенсивности ферментирования сахаров, накоплению органических кислот, органолептическим показателям и активности молочнокислых микроорганизмов. Квашение проводили после 5 месячного периода хранения кочанов. Результаты. Результаты показали, что период хранения не отразился на результате ферментации большинства изученных сортов и гибридов капусты. Есть сортовые различия в исходном содержании моно- и дисахаридов, органических кислот, которые отразились на процессе ферментирования...

Капуста белокочанная, ферментация, сахара, органические кислоты, молочнокислые бактерии, органолептические характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/140245824

IDR: 140245824 | УДК: 635.342:664.84 | DOI: 10.18619/2072-9146-2019-6-91-95

Текст научной статьи Влияние сортовых особенностей капусты белокочанной на качество продукции при квашении после длительного хранения

УДК 635.342:664.84

Капуста белокочанная была и остается ценной овощной культурой, роль которой в питании человека сложно переоценить. Эта культура – кладезь вита- минов, микроэлементов, сахаров, органических кислот, клетчатки [5]. Не зря она занимает самое почетное место среди овощей на столах россиян, ценится диетологами и по праву называется «королевой овощей». При традиционной переработке (солении, квашении) пищевая ценность капусты белокочанной только возрастает. Средне- и позднеспелые сорта и гибриды капусты белокочанной обладают хорошей лежкостью, но принято считать, что для квашения следует использовать свежесобранные овощи [2]. Традиционно переработка капусты и ведется в осенний период – после сбора урожая. Сорта среднепозднего или позднего созревания накапливают достаточное количество сахаров, которые вместе с имеющейся в самой капусте микрофлорой могут обеспечить полноценный процесс брожения [2, 6]. Исследованиям свойств квашеной капусты посвящено значительное количество работ. Нами изучены биохимические и вкусовые качества капусты белокочанной в разрезе сортовых особенностей. Ферментацию (квашение) проводили в период осенне-зимнего хранения и через 5 месяцев хранения.

Материалы и методы

Для оценки биохимических и вкусовых качеств после ферментации путем квашения капусты после осеннезимнего хранения (5 месяцев поле сбора) были отобраны сорта и гибриды капусты белокочанной коллекции ФГБНУ ФНЦО: Подарок, F 1 Мечта, F 1 Северянка, F 1 Ликова, Зимовка 1474, Паруc, F 1 Снежинка и F 1 Натали.

Квашение капусты осуществляли по рецептуре и технологии в соответствии с технологической инструкцией. Расход компонентов (кг): капуста белокочанная – 3,0; морковь Нантская, 0,15; соль, 0,05 [4].

В свежей капусте и моркови, которую традиционно используют при квашении, перед началом и после завершения процесса ферментации оценивали содержание моно- и дисахаридов (глюкоза, фруктоза, сахароза) и органических кислот (щавелевой, муравьиной, уксусной, яблочной, лимонной, янтарной, молочной, уксусной, аскорбиновой, сорбиновой). Определение содержания моно- и дисахаридов, органических кислот проводили методом капиллярного электрофореза ООО «Люмэкс» на приборе «Капель – 105М» фотометрическим или спектрофотометрическим детектором по косвенному поглощению при длине волны 254 нм. Для этого навеску измельченной на лабораторном измельчителе капусты взвешивали на аналитических весах ВЛ-224В с точностью до 0,01 мг, переносили в мерную колбу на 10 мл, горячей (80°С) дистиллированной водой доводили водой до метки, выдерживали на водяной бане марки JMI (Польша) при указанной температуре при периодическом помешивании пробы в течение 20 мин. Затем пипеточным дозатором отбирали 1 ,0 см3 пробы, переносили в сухую пробирку типа Эппендорф, центрифугировали на лабораторной центрифуге при 5000 об/мин в течение 5 мин, снимали с осадка и проводили определения при следующих условиях:

-

- глюкоза, фруктоза, сахароза – капилляр 75 см, внутренний диаметр 50 мкм, температура 20°С; длина волны 254 нм, ввод пробы 30 мбар, 5 с; напряжение минус 25 кВ; время от 8 до 9 мин; фоновый электролит – по М 04-69-2011, издание 2013 года.

Массовую долю каждого компонента в пробе (Х, %) вычисляли по формуле:

Х=С изм х V x Q 2 / m x 10000, где

С изм – измеренное значение массовой концентрации соотв. компонента, мг/ дм3

-

V – объем экстракта пробы, см3

-

Q 2 – коэффициент дополнительного разведения m – масса навески продукта, г

-

- органические кислоты (щавелевая, винная, яблочная, лимонная, янтарная, молочная, уксусная, сорбиновая) – капилляр 60 см, внутренний диаметр 75 мкм, температура 20°С; длина волны 254 нм, ввод пробы 30 мбар, 5 с; напряжение минус 20 кВ; время 5 мин; фоновый электролит – по М 04-47-2012, издание 2013 года.

При необходимости проводили разведение пробы дистиллированной водой. Коэффициент разведения учитывали при расчетах. Обработку результатов проводили в программе «Эльфоран»

Массовую концентрацию каждой органической кислоты в пробе (Х, мг/дм3) вычисляют по формуле:

Х= С изм х Q 1 х Q 2

С изм – измеренное значение массовой концентрации соотв. компонента, мг/ дм3

-

Q 1 – коэффициент разведения пробы

-

Q 2 – коэффициент дополнительного разведения пробы

Оценку численности молочнокислых микроорганизмов проводили путем высева на агаризованные питательные среды предельных разведений из навески образца квашенной капусты в соответствии со стандартной методикой [1].

Органолептические показатели оценивали по следующим показателям: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция. В дегустации принимали участие сотрудники лаборатории капустных культур и лабораторно-аналитического отдела ФГБНУ ФНЦО. Для дегустации образцы квашеной капусты были пронумерованы, экспертам выданы анкеты, в которые каждый вносил результаты собственной дегустационной оценки. Затем анкеты обобщали, анализировали, подсчитывали средние баллы и заносили в протокол.

Результаты исследования

Ферментация белокочанной капусты – многоступенчатый биохимический процесс с участием молочнокислых микроорганизмов. Принято выделять три основные стадии ферментации капусты белокочанной [7]. Первая стадия (13 дня) начинается с увеличения численности молочнокислых бактерий Leuconostoc mesenteroides [7, 9], которые в процессе жизнедеятельности производят углекислый газ, вымещающий из емкости для ферментации кислород. На этой стадии происходит образование значительного количества молочной кислоты. Когда ее концентрация достигает 0,25 до 0,3%, размножение Leuconostoc mesenteroides замедляется, бактерии погибают. Вторую стадию ферментации осуществляет следующая группа бактерий – Lactobacillus plantarum и Lactobacillus cucumeris . Продолжается выделение молочной кислоты, и когда ее концентрация достигает 1,5-2,0%, эта группа бактерий также начинает погибать. На их численности и активности может отразится количество соли и температура [7, 8]. Эта стадия может продолжатся от 10 до 30 дней в зависимости от температуры. Основными культурами, участвующими в ферментации третьей стадии, являются Lactobacillus brevis . Длительность последней стадии меньше недели. Когда концентрация молочной кислоты достигает 2-2,5%, процесс ферментации завершается.

Таблица 1. Содержание сахаров (%) в образцах свежей капусты до начала ферментации Table 1. Sugar content (%) in samples of fresh cabbage before fermentation

|

F 1 Северянка |

Подарок |

Зимовка 1474 |

Парус |

F 1 Ликова |

F 1 Мечта |

F 1 Снежинка |

F 1 Натали |

НСР 05 |

|

|

фруктоза |

1,49 |

1,50 |

1,71 |

1,86 |

1,8 |

1,61 |

2,11 |

2,04 |

0,15 |

|

глюкоза |

1,83 |

1,73 |

1,79 |

2,24 |

1,84 |

1,95 |

2,34 |

2,43 |

0,17 |

|

сахароза |

0,63 |

0,47 |

0,22 |

0,44 |

0,36 |

0,51 |

0,47 |

0,26 |

0,09 |

Таким образом, выделяют два основных параметра процесса квашения капусты – численность микроорганизмов, отвечающих за стадийность ферментации и интенсивность накопления молочной кислоты. При этом на длительность и результат отдельных стадий, а также на вкусовые характеристики не могут не повлиять индивидуальные сортовые особенности капусты белокочанной – содержание сахаров и кислот до квашения.

Оценка содержания сахаров и органических кислот проведена во ВНИИ технологии и консервирования – филиале ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН. В таблице 1 представлены данные по концентрации моно- и дисахаров в восьми образцах капусты белокочанной до консервации.

Самым высоким содержанием сахарозы отличались сорта капусты белокочанной Подарок и Парус, гибриды F 1 Северянка, F 1 Мечта, F 1 Снежинка. Концентрация сахарозы в образцах F 1 Натали, Зимовка1474 и F 1 Ликова была в 2-3 раза ниже, чем в образце F 1 Северянка. Глюкозы больше всего было в гибридах F 1 Снежинка, F 1 Натали, F 1 Мечта исорте Парус. Образцы капусты белокочанной F 1 Снежинка, F 1 Натали, и Парус отличались наибольшей концентрацией фруктозы.

Редукцию сахаров определяли по формуле:

100%- (С кв.*100/С св.), где С кв. – концентрация сахаров в образце после завершения процесса квашения, С св. – в образце свежей капусты.

Концентрация сахаров в моркови была одинакова для всех образцов закваски и составляла (%) сахарозы – 1,69; фруктозы – 1,5; глюкозы – 1,4. Общая доля моркови в массе квашеной капусты не превышала 3%, поэтому данные по концентрации сахаров в ней в процессе квашения мы не учитывали.

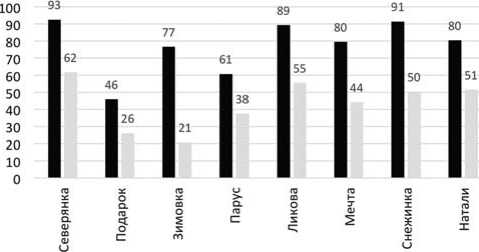

В процессе ферментации деструкция сахарозы во всех образцах, кроме образца Подарок прошла полностью. В этом же образце наименьшие показатели редукции моносахаридов (табл. 2, рис. 1). Деструкция глюкозы интенсивнее была у гибридов F 1 Северянка, F 1 Ликова», F 1 Снежинка и F 1 Натали. Фруктоза перерабатывалась в процессе ферментации быстрее и интенсивнее глюкозы во всех вариантах, но в наибольшей степени отмечена у гибридов F 1 Северянка, F 1 Ликова и F 1 Снежинка.

В процессе деструкции сахаров происходит накопление кислот. Наивысшую органолептическую характеристику квашеная капуста имеет при концентрации молочной кислоты 0,7-1,0% [2, 6]. Близко к 0,7% после ферментации были гибриды F 1 Северянка, F 1 Мечта, F 1 Ликова, F 1 Снежинка, F 1 Натали. В этих же образцах отмечено и наивысшее накопление уксусной кислоты, что говорит фактически о полноценном завершенном процесса брожения (табл. 3, 4).

Накопление янтарной кислоты отмечено для всех образцов. Но сортопопуляция Зимовка 1474 после квашения показала значительное – в 10 раз большее, чем в остальных образцах, накопление янтарной кислоты. Связано ли это с сортовыми особенностями или просто ошибка анализа, – еще пред-

Таблица 2. Содержание сахаров (%) в капусте после завершения ферментации Table 2. Sugar content (%) in cabbage after fermentation

|

F 1 Северянка |

Подарок |

Зимовка 1474 |

Парус |

F 1 Ликова |

F 1 Мечта |

F 1 Снежинка |

F 1 Натали |

НСР 05 |

|

|

Фруктоза |

0,11 |

0,81 |

0,4 |

0,73 |

0,19 |

0,33 |

0,18 |

0,40 |

0,09 |

|

Глюкоза |

0,70 |

1,28 |

1,42 |

1,40 |

0,82 |

1,09 |

1,16 |

1,18 |

0,12 |

|

Сахароза |

0,00 |

0,08 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

Таблица 3. Содержание органических кислот (мг/кг) в образцах свежей и квашеной капусты белокочанной Table 3. The content of organic acids in samples of fresh and fermenting white cabbage varieties

|

Подарок |

F 1 Северянка |

F 1 Мечта |

F 1 Ликова |

|||||

|

Органические кислоты |

капуста свежая |

капуста квашеная |

капуста свежая |

капуста квашеная |

капуста свежая |

капуста квашеная |

капуста свежая |

капуста квашеная |

|

Яблочная |

2076 |

137 |

1357 |

707 |

1314 |

0 |

865 |

0 |

|

Лимонная |

605 |

0 |

402 |

594 |

498,03 |

0 |

144 |

290 |

|

Янтарная |

0 |

519 |

0 |

615 |

0 |

644 |

0 |

531 |

|

Молочная |

17,2 |

3687 |

23,1 |

6171 |

25,9 |

6228 |

46,6 |

5430 |

|

Щавелевая |

430 |

680 |

430 |

97,4 |

513 |

241,65 |

444 |

321 |

|

Уксусная |

0 |

1874 |

0 |

2599 |

0 |

2505 |

0 |

2979 |

|

Аскорбиновая |

0 |

49,4 |

0 |

0 |

0 |

96,3 |

0 |

0 |

|

Сорбиновая |

0 |

137 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Таблица 4. Содержание органических кислот в образцах свежей и квашеной капусты белокочанной Table 4. The content of organic acids in samples of fresh and fermenting white cabbage varieties

|

F 1 Снежинка |

F 1 Натали |

Парус |

Зимовка 1474 |

|||||

|

Органические кислоты |

капуста свежая |

капуста квашеная |

капуста свежая |

капуста квашеная |

капуста свежая |

капуста квашеная |

капуста свежая |

капуста квашеная |

|

Яблочная |

960 |

0 |

404 |

0 |

1028 |

0 |

1336 |

0 |

|

Лимонная |

538 |

0 |

159 |

0 |

470 |

0 |

433 |

611 |

|

Янтарная |

0 |

481 |

0 |

535 |

0 |

460 |

0 |

5865 |

|

Молочная |

21,5 |

5050 |

12,4 |

5827 |

19,4 |

3720 |

32,08 |

123 |

|

Щавелевая |

413 |

362 |

152 |

173 |

400 |

103 |

551 |

2674 |

|

Уксусная |

0 |

2844 |

0 |

2844 |

0 |

1468 |

0 |

196 |

|

Аскорбиновая |

0 |

115 |

0 |

214 |

0 |

104 |

0 |

0 |

|

Сорбиновая |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Таблица 5. Результаты дегустации квашеной капусты белокочанной Table 5. The results of tasting of fermenting white cabbage

|

Характеристика |

F 1 Северянка |

Подарок |

Зимовка1474 |

Парус |

F 1 Ликова |

F 1 Мечта |

F 1 Снежинка |

F 1 Натали |

|

внешний вид |

4,13 |

3,88 |

4,25 |

4,25 |

4,63 |

4,63 |

5,00 |

5,00 |

|

цвет |

4,00 |

3,75 |

4,25 |

4,25 |

4,63 |

4,50 |

4,75 |

4,88 |

|

вкус |

3,63 |

3,38 |

4,38 |

3,25 |

4,88 |

4,50 |

4,75 |

4,38 |

|

запах |

3,50 |

3,88 |

4,25 |

3,50 |

4,50 |

4,25 |

4,63 |

4,38 |

|

консистенция |

3,38 |

4,13 |

4,63 |

3,38 |

4,88 |

4,50 |

4,88 |

4,75 |

|

средний балл (по 5-бальной шкале) |

3,73 |

3,83 |

4,35 |

3,73 |

4,70 |

4,48 |

4,80 |

4,68 |

Таблица 6. Доминирующие виды молочнокислых микроорганизмов в образцах квашеной капусты

Table 6. Dominant species of lactic acid microorganisms in fermenting cabbage samples

|

Молочнокислые м/о |

F 1 Северянка |

Подарок |

Зимовка 1474 |

Парус |

F 1 Ликова |

F 1 Мечта |

F 1 Снежинка |

F 1 Натали |

|

Leuconostoc mesenteroides |

++ |

++ |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Lactobacillus plantarum Lactobacillus cucumeris |

- |

+ |

++ |

+ |

+ |

+ |

+ |

++ |

|

Lactobacillus b revis |

- |

- |

+ |

- |

++ |

++ |

++ |

+ |

- отсутствуют

+ присутствуют

++ доминируют

■ фруктоза глюкоза

Рис. 1. Деструкция моносахаридов (%) при квашении сортов и гибридов капусты белокочанной

Fig. 1. Destruction of monosaccharides (%) when fermenting varieties and hybrids of white cabbage

стоит выяснять. Но для этого же образца отмечено наибольшее накопление щавелевой кислоты.

Деструкция яблочной кислоты не завершена в образцах капусты Подарок и F 1 Северянка. Деструкция лимонной кислоты отмечена у сортов капусты Подарок и Парус, а также у гибридов F 1 Мечта, F 1 Снежинка и F 1 Натали, а ее накопление в образцах F 1 Северянка, F1 Ликова и Зимовка 1474.

Результаты анализа по содержанию сахаров органических кислот, данные по их деструкции/синтезу не могли не отразиться на органолептических характеристиках готового продукта. Дегустационные испытания проведены в лабораторно-аналитическом центре ФГБНУ ФНЦО с участием сотрудников лаборатории капустных культур. В оценке приняли участие 10 экспертов. Обобщенные результаты испытаний представлены в таблице 5.

Органолептические показатели качественности квашеной капусты должны характеризоваться выраженным ароматом, характерным для квашеной капусты, сочной, хру-

Рис. 2. Образцы квашеной капусты для дегустации

Fig. 2. Fermented cabbage samples for tasting

стящей, плотной консистенцией, кислым без горечи вкусом. Цвет готовой капусты должен быть светло-соломенным с желтоватым оттенком [2]. Образцы F 1 Северянка, Подарок, Парус отличались наиболее низкими характеристиками по показателям «запах», «цвет» и «консистенция» по сравнению с другими образцами. Наивысшие баллы получили образцы ферментированной капусты F 1 Ликова, F 1 Натали и F 1 Снежинка.

Особенности сортов и гибридов капусты белокочанной должны учитываться при их переработке. Не вызывает сомнения тот факт, что любые ее разновидности обладают ценными качествами, в том числе и для переработки. Для уточнения причин значительной разницы в биохимических и вкусовых свойствах разных образцов после дегустации была проведена микробиологическая оценка образцов по доминирующим группам молочнокислых микроорганизмов с учетом стадийности процесса молочнокислого брожения (табл.6).

В образцах Подарок и F 1 Северянка процесс ферментации находился на начальной стадии, поэтому при оценке вкусовых качеств в них чувствовалась горечь. Деструкция/синтез сахаров и органических кислот перед технологическим этапом смены температурного режима с теплого на холодный в этих образцах не были завершены.

В продукции из сорта Парус брожение могло остановиться раньше времени. Данный вариант отличался вязкой консистенцией, неприятным запахом, низкой кислотностью и отсутствием хруста. Остальные образцы отражали завершение ферментации по микробиологическим и биохимическим характеристикам, что сказалось и на вкусовых качествах этих образцов.

Заключение

Квашение капусты белокочанной традиционным способом способствует увеличению витаминов, молочной кислоты, снижает концентрацию сахаров, улучшает диетические характеристики продукта. Однако исходно отличающееся содержание различных веществ, в том числе моно- и дисахаров предполагает учет этого факта для нюансов технологии квашения. Традиционная рецептура и динамика процесса квашения подходит для большинства сортов и гибридов капусты белокочанной.

Повышенное начальное содержание яблочной кислоты может замедлить и даже ингибировать первую стадию ферментации, что в свою очередь может спровоцировать развитие гнилостных процессов. Среди исследованных образцов к таким относились сорт Подарок и гибрид F1Северянка. Для этих сортов очень важно соблюдение температурного режима квашения. Сорт Парус нуждается в более длительном периоде первой стадии квашения для более полноценной редукции моно- и дисахаров.

Наиболее информативным с точки зрения проведения полного цикла ферментации является органолептический анализ. Из аналитических параметров это концентрация глюкозы (снижение) и молочной кислоты (увеличение до 0,5-1,0%), отсутствие яблочной кислоты. Хранение белокочанной капусты в зимний период не снижает ее пригодности для квашения.

Об авторах:

Vladimir I. Tereshonok – Cand. Sci. (Agriculture) Maria Yu.Markarova – Cand. Sci. (Biology) Nataliya E. Posokina – Cand. Sci. (Techn.) Lyudmila L. Bondareva – Dc. Sci. (Agriculture)

Sergey M. Nadezhkin – Dc. Sci. (Biology)

-

• Литература

-

1. ГОСТ 10444.11-2013. Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета мезофильных молочнокислых микроорганизмов. М.: Стандартинформ, 2010.

-

2. ГОСТ 34220-2017. Овощи соленые и квашеные. Общие технические условия. Введ. 2019-01-01. М.: Стандартинформ. 2017. 11 с.

-

3. Колобов С.В., Памбухчиянц О.В Товароведение и экспертиза плодов и овощей: учебное пособие. М.: «Дашков и К», 2014. 400 с.

-

4. Технологии переработки продукции растениеводства. Под. ред. Н.М.Личко. М.: Колос, 2006. 552 с.

-

5. Химический состав пищевых продуктов: справочник. В 2-х кн. Под ред. И.М.Скуприхина, М.Н.Волгарева. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Агропромиздат, 1987. К.2: Справочные таблицы содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, микроэлементов, органических кислот и углеводов. 360 с.

-

6. Шилова Е.С., Посокина Н.Е., Лялина О.Ю. Основы ферментирования капусты белокочанной. Вестник ВГУИТ. 2018;80(2):242-248.

-

7. Johanningsmeier S., McFeeters R.F., Fleming H.P., Thompson R.L. Effects of Leuconostoc mesenteroides starter culture of fermentation of cabbage with reduced salt concentration. Journal of Food Science 72. 2007;(5):166-172.

-

8. Pederson C.S. Microbiology of Food Fermentation. Avi, Westport: Cl, 1979:153209.

-

9. Wiander B., Ryhanen E.L. Identification of lactic bacteria stains isolated from spontaneously fermented sauerkraut and their use in fermentation ofsauerkraut and sauerkraut juise in combination with a lov NaCl content. Milchwissenschaft 63. 2008:386-389.

-

-

• References

-

1. GOST 10444.11-2013. Microbiology of food and animal feed. Methods for identifying and counting mesophilic lactic acid microorganisms. M.: Standartinform, 2010. (In Russ.)

-

2. GOST 34220-2017. Salted and pickled vegetables. General specifications. Enter 2019-01-01. M .: Standartinform. 2017. 11 р. (In Russ.)

-

3. Kolobov S.V. Commodity research and examination of fruits and vegetables: a training manual / S.V. Kolobov, O.V. Pambukhchiyants. M.: "Dashkov and K", 2014. 400 p. (In Russ.)

-

4. Technologies for processing crop products. Ed. N.M. Lichko. M.: Kolos, 2006. 552 p. (In Russ.)

-

5. The chemical composition of food: a guide. Ed. I.M.Skuprikhina, M.N. Volgareva. - 2nd edition, revised and supplemented. M.: Agropromizdat, 1987. В.2: Reference tables for the content of amino acids, fatty acids, vitamins, trace elements, organic acids and carbohydrates. 360 p. (In Russ.)

-

6. Shilova E.S., Posokina N.E., Lyalina O.Yu. The basics of fermentation of white cabbage. Bulletin of the Voronezh State University. 2018;80(2):242-248.(In Russ.)

-

7. Johanningsmeier S., McFeeters R.F., Fleming H.P., Thompson R.L. Effects of Leuconostoc mesenteroides starter culture of fermentation of cabbage with reduced salt concentration. Journal of Food Science 72. 2007;(5):166-172.

-

8. Pederson C.S. Microbiology of Food Fermentation. Avi, Westport: Cl, 1979:153209.

-

9. Wiander B., Ryhanen E.L. Identification of lactic bacteria stains isolated from spontaneously fermented sauerkraut and their use in fermentation ofsauerkraut and sauerkraut juise in combination with a lov NaCl content. Milchwissenschaft . 63. 2008:386-389.

-

Список литературы Влияние сортовых особенностей капусты белокочанной на качество продукции при квашении после длительного хранения

- ГОСТ 10444.11-2013. Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета мезофильных молочнокислых микроорганизмов. М.: Стандартинформ, 2010.

- ГОСТ 34220-2017. Овощи соленые и квашеные. Общие технические условия. Введ. 2019-01-01. М.: Стандартинформ. 2017. 11 с.

- Колобов С.В., Памбухчиянц О.В Товароведение и экспертиза плодов и овощей: учебное пособие. М.: "Дашков и К", 2014. 400 с.

- Технологии переработки продукции растениеводства. Под. ред. Н.М.Личко. М.: Колос, 2006. 552 с.

- Химический состав пищевых продуктов: справочник. В 2-х кн. Под ред. И.М.Скуприхина, М.Н.Волгарева. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Агропромиздат, 1987. К.2: Справочные таблицы содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, микроэлементов, органических кислот и углеводов. 360 с.

- Шилова Е.С., Посокина Н.Е., Лялина О.Ю. Основы ферментирования капусты белокочанной. Вестник ВГУИТ. 2018;80(2):242-248.

- Johanningsmeier S., McFeeters R.F., Fleming H.P., Thompson R.L. Effects of Leuconostoc mesenteroides starter culture of fermentation of cabbage with reduced salt concentration. Journal of Food Science 72. 2007;(5):166-172.

- Pederson C.S. Microbiology of Food Fermentation. Avi, Westport: Cl, 1979:153-209.

- Wiander B., Ryhanen E.L. Identification of lactic bacteria stains isolated from spontaneously fermented sauerkraut and their use in fermentation of sauerkraut and sauerkraut juise in combination with a lov NaCl content. Milchwissenschaft 63. 2008:386-389.