Влияние состояния микроциркуляторного русла нижних конечностей при артериальной окклюзии бедренно-подколенно-берцового сегмента на отдаленные результаты артериальных реконструкций

Автор: Корымасов Е.А., Прибытков Д.Л., Казанцев А.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Сердечно-сосудистая хирургия

Статья в выпуске: 1 (87), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Результаты сосудистых реконструкций при атеросклеротической окклюзии бедренно-подколенно-берцового сегмента зависят от проходимости дистального русла, и, в частности, от состояния микроциркуляторного русла.Цель исследования. Изучить возможности современной компьютерной капилляроскопии в качестве дополнительного метода при определении показаний к реконструктивным операциям у больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей при поражении бедренно-подколенно-берцового сегмента.Материалы и методы исследования. Предпринята попытка изучения микроциркуляторного русла у 156 человек с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей бедренно-подколенно-берцового сегмента с III-IV стадией по классификации Фонтейна-Покровского. С помощью компьютерной капилляроскопии определены показатели функционирования капилляров у пациентов, у которых оказалась эффективной реконструктивная операция.Результаты и обсуждение. Если по данным компьютерной капилляроскопии количество линейных работающих капилляров 5,5±2,4 шт. на 1 мм2, и количество работающих капилляров по площади 16,7±5,3 шт. на 1 мм2, то можно прогнозировать с достаточно высокой вероятностью сохранение проходимости шунта через год после операции. Если количество линейных работающих капилляров составляет 3,3±1,3 шт. на 1 мм2, и количество работающих капилляров по площади 5,7±2,8 шт. на 1 мм2, то это свидетельствует об исходно неудовлетворительном состоянии микроциркуляторного русла и высокой вероятности того, что оно может не справится с возросшей после операции нагрузкой.Заключение. Компьютерная капилляроскопия является современным методом оценки состояния микроциркуляторного русла нижней конечности, позволяет установить степень его компенсаторных возможностей после реконструктивных операций.

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей, показания к операции, микроциркуляция, капилляроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/142240460

IDR: 142240460 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/2072-3180-2024-1-55-60

Текст научной статьи Влияние состояния микроциркуляторного русла нижних конечностей при артериальной окклюзии бедренно-подколенно-берцового сегмента на отдаленные результаты артериальных реконструкций

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей является одним из ведущих сердечно-сосудистых заболеваний: он встречается у 2–3 % населения земли и составляет 20 % от всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями [1, 5]. Облитерирующий атеросклероз характеризуется прогрессирующим течением. Так, после появления первых симптомов у 10–40 % больных в течение 3–5 лет развивается критическая ишемия, что приводит к ампутации конечности [2, 3]. Хирургическое лечение является методом выбора у больных с критической ишемией конечности [6].

Определение показаний к выполнению реконструктивного оперативного вмешательства традиционно основано на данных инструментальных методов исследования – цветного дуплексного картирования (ЦДК), компьютерно-томографической ангиографии, трансфеморальной ангиографии [7, 8]. Основная задача методов диагностики – это оценка не только характера и уровня поражения артерий, но и состояния дистального русла. Именно оно определяет возможности выполнения реконструктивной операции [4, 9]. Однако общепринятые методы диагностики не всегда позволяют оценить состояние микроциркуляторного русла, как одного из важных составляющих компонентов гемодинамики пораженной конечности. В этом контексте применение капилляроскопии с целью оценки состояния микроциркуляторного русла конечности открывает дополнительные диагностические возможности при планировании реконструктивных вмешательств.

Цель. Изучить возможности современной компьютерной капилляроскопии в качестве дополнительного метода при определении показаний к реконструктивным операциям у больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей при поражении бедренно-подколенно-берцового сегмента.

Материалы и методы

В работу были включены 156 пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей бедренно-подколенно-берцовой локализации с хронической ишемией нижних конечностей III–IV стадии по классификации Фонтейна-Покровского, наличием критической ишемии нижних конечностей в соответствии с Национальными рекомендациями по ведению пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей (2019) и наличием показаний к реконструктивно-восстановительным операциям. Больные находились на лечении в отделении сосудистой хирургии ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, являющейся клинической базой кафедры хирургии института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета с 2018 по 2020 годы. Мужчин было 140 человек, женщин – 16. Средний возраст составил 56,4±6,86 лет.

Всем больным применяли стандартные методы диагностики, в которые входили: лабораторные методы (общеклинический анализ крови, биохимический анализ крови – глюкоза, общий белок, мочевина, креатинин, калий, общий билирубин, холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП), коагулограмма – фибриноген, МНО, АЧТВ, протромбиновое время), инструментальные методы (ЦДК артерий нижних конечностей с определением лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), компьютерная томография артерий нижних конечностей по ангиопрограмме и трансфеморальная артериография).

В качестве дополнительного метода исследования выполняли компьютерную капилляроскопию. Капилляроскопию проводили прибором “Компьютерный капилляроскоп” производства ЗАО Центр “Анализ веществ”, Россия (рис. 1). Данный прибор позволяет оценить количество капилляров, размер капилляров, размер каждого отдела капилляра, плотность капиллярной сети, скорость кровотока по капиллярам, ширину периваскуллярных зон, наличие агрегатов форменных элементов крови.

Рис. 1. Компьютерный капилляроскоп

Fig. 1. Computer capillaroscope

Исследование пациента проводилось в помещении, температура которого составляла 21–22оС, при этом пациент должен находиться при данной температуре не менее 20 минут. Больной находился в положении сидя, палец стопы исследуемой нижний конечности фиксировался в специальном устройстве. Капилляроскопия в большинстве случая проводилась преимущественно на 1 пальце, но можно проводить ее и на любом другом пальце исследуемой нижний конечности. Ногтевое ложе обрабатывалась спиртовым раствором, после чего на поверхность наносилось пихтовое масло, подводилась камера и проводилось исследование. Запись кровотока проводилась не менее, чем по 6 капиллярам в течение 10 секунд для каждого.

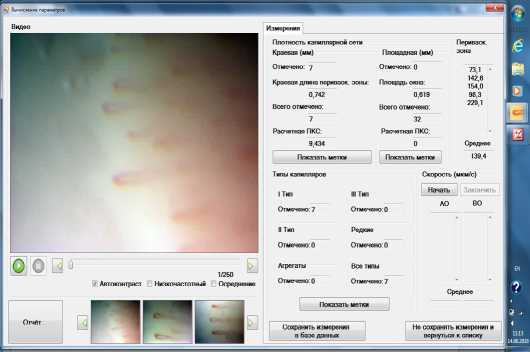

Полученная информация обрабатывалась через специальную программу, которая позволяет фиксировать время проведения исследования, просматривать запись изображения капиллярного русла и кровотока в неизменённых и нормальных капиллярах, также выявить агрегацию форменных элементов крови при ее наличии (рис. 2).

Рис. 2. Рабочее окно программы компьютерного капилляроскопа

Fig. 2. Working window of the computer capillaroscope program

Всем больным были выполнены реконструктивно-восстановительные операции. У 102 больных выполнено бедренноподколенное шунтирование, у 54 больных бедренно-тибиальное шунтирование. При бедренно-подколенном шунтировании выше щели коленного сустава использовали как аутовену (70), так и синтетические протезы (32), при бедренно-подколенном шунтировании ниже щели коленного сустава и бедренно-тиби-альном шунтировании применяли реверсированную аутовену.

Результаты исследования

При поступлении и проведении пациентам компьютерной капилляроскопии в области ногтевого ложе 1 пальца стопы пораженной конечности выявлено, что диапазон количества линейных капилляров у больных составил от 1 шт. на мм2 до 6 шт. на мм2. По полученным результатам количество капилляров по площади составило минимальное значения – 5 шт. на мм2, максимальное значение – 19 шт. на мм2.

Сохранность конечностей через 1 год отмечена у 142 (91 %) больных. Необходимо отметить, что у данных пациентов по данным исходной капилляроскопии среднее количество линейных работающих капилляров было 5,5±2,4 шт. на 1 мм2, среднее количество работающих капилляров по площади составило 16,7±5,3 шт. на 1 мм2 (рис. 3).

Ампутация конечности выполнена у 14 (9 %) больных, в данной группе больных по результатам капилляроскопии среднее количество линейных работающих капилляров составило 3,3±1,3 шт. на 1 мм2, среднее количество работающих капилляров по площади было 5,7±2,8 шт. на 1 мм2 (рис. 4).

В таблице 1 представлены результаты исходной капилляроскопии у больных с сохраненной конечностью после реконструктивно-восстановительной операции и у больных, которым впоследствии выполнена ампутация конечности. Нами проведен анализ частоты различных диапазонов количества функционирующих капилляров при исходной капилляроскопии у больных с сохраненной конечностью и у пациентов, которым после реконструктивно-восстановительной операции выполнена ампутация (табл. 2, 3).

Рис. 3. Капилляроскопия у больных с сохраненной конечностью

Fig. 3. Capillaroscopy in patients with preserved limb

Рис. 4. Капилляроскопия у больных с ампутацией конечности

Fig. 4. Capillaroscopy in patients with limb amputation

Таблица 1

Исходное среднее количество функционирующих капилляров у больных с различными исходами после реконструктивно-восстановительной операции

Table 1

Initial mean number of functioning capillaries in patients with different outcomes after reconstructive-reconstructive surgery

|

Результат реконструктивной операции/Result of reconstructive surgery |

Количество линейных работающих капилляров, на 1 мм2/Number of linear working capillaries, per 1 mm2 |

Количество работающих капилляров по площади, на 1 мм2/Number of working capillaries by area, per 1 mm2 |

|

Сохраненная конечность/ Preserved limb |

5,5±2,4 |

16,7±5,3 |

|

Ампутация/ Amputation |

3,3±1,3 |

5,7±2,8 |

У пациентов с сохраненной конечностью исходное количество линейных работающих капилляров наиболее часто находится в диапазоне 4–5 шт. на 1 мм2 и более, при этом исходное количество работающих капилляров по площади находилось в диапазоне 11–15 шт. на 1 мм2, значит данные уровни диапазонов при исходной капилляроскопии можно принять за критерий, позволяющий прогнозировать эффективность реконструктивной операции (сохранность проходимости шунта).

Таблица 2

Частота различных диапазонов количества линейных работающих капилляров при различных исходах реконструктивной операции

Table 2

Frequency of different ranges of the number of linear working capillaries in different outcomes of reconstructive surgery

|

Результат реконструктивной опера-ции/Reconstructive surgery result |

Диапазоны количества линейных работающих капилляров/Ranges of number of linear working capillaries |

||

|

до 3 шт. на 1 мм2 up to 3 pcs. per 1 mm2 |

4-5 шт. на 1 мм2 4-5 pcs. per 1 mm 2 |

мм2

1 mm 2 |

|

|

Сохраненная конечность (n=142)/ Preserved limb (n=142) |

5 |

50 |

87 |

|

Ампутация (n=14)/ Amputation (n=14) |

11 |

3 |

0 |

χ 2 = 103,81 р<0,001

Таблица 3

Частота различных диапазонов количества работающих капилляров при различных исходах реконструктивной операции

Table 3

Frequency of different ranges of number of working capillaries in different outcomes of reconstructive surgery

|

Диапазоны количества работающих капилляров по площади/ Ranges of the number of working capillaries by area |

||||

|

Результат реконструктивной операции/ Reconstructive surgery result |

до 5 шт. на 1 мм2 up to 5 pcs. per 1 mm 2 |

6–10 шт. на 1 мм2 6–10 pcs. per 1 mm 2 |

11–15 шт. на 1 мм2 11–15 pcs. per 1 mm2 |

на 1 мм2

per 1 mm2 |

|

Сохраненная конечность (n=142)/ Preserved limb (n=142) |

2 |

20 |

50 |

70 |

|

Ампутация (n=14)/ Amputation (n=14) |

12 |

2 |

0 |

0 |

χ 2 = 112,76 р<0,001

Диапазон количества работающих капилляров по площади 6–10 шт. на 1 мм2 расценивался как пограничный, у данных пациентов при решении вопроса об операции предпочтение отдавали реконструктивно-восстановительной операции.

Обсуждение результатов исследования

Облитерирущий атеросклероз артерий нижних конечностей является прогрессирующем заболеванием, приводящим к ампутации конечности. Реконструктивно-восстановительные операции позволяют избежать ампутации. Основополагающим в принятии решения является степень ишемии конечности: критическая ишемия является абсолютным показанием к операции. В принятии решения о возможности и выборе реконструктивно-восстановительной операции необходимы методы диагностики состояния артерий нижних конечностей.

Традиционные общепринятые методы диагностики и оценки состояния артериального русла нижних конечностей позволяют диагностировать макрогемодинамические показатели. При этом также необходима диагностика состояния микро-циркуляторного русла, как одного из возможных критериев эффективности реконструктивной операции и сохранности проходимости шунта. Компьютерная капилляроскопия обладает всеми возможностями для оценки микроциркуляции. В современных условиях метод известный, в принципе, много десятилетий получает свое “второе рождение” и значимость в аспекте прогнозирования эффективности сосудистых реконструкций. По данным нашего исследования выявлена зависимость сохранности конечности после операции от исходного состояния микроциркуляторного русла.

Метод компьютерной капилляроскопии оказался весьма информативным для оценки состояния микроциркуляторного русла. Так, если по данным компьютерной капилляроскопии количество линейных работающих капилляров 5,5±2,4 шт. на 1 мм2, и количество работающих капилляров по площади 16,7±5,3 шт. на 1 мм2, то можно прогнозировать с достаточно высокой вероятностью сохранение проходимости шунта через год после операции.

Если количество линейных работающих капилляров составляет 3,3±1,3 шт. на 1 мм2, и количество работающих капилляров по площади 5,7±2,8 шт. на 1 мм2, то это свидетельствует об исходно неудовлетворительном состоянии микро-циркуляторного русла и высокой вероятности того, что оно может не справится с возросшей после операции нагрузкой. Риск тромбоза шунта и ампутации конечности чрезвычайно велик. Это позволило нам считать число линейных функционирующих капилляров и число работающих капилляров по площади прогностически значимыми при планировании реконструктивных вмешательств.

Конечно же, при прогнозировании эффективности реконструктивных вмешательств и сохранности проходимости шунта следует учитывать и степень стеноза артерий голени по данным ЦДК, и лодыжечно-плечевой индекс, и погрешности метода компьютерной капилляроскопии. Тем не менее, в трудных диагностических ситуациях предлагаемый способ прогнозирования может быть вспомогательным и даже решающим.

Выводы

-

1. Компьютерная капилляроскопия является современным методом оценки состояния микроциркуляторного русла нижней конечности, позволяет установить степень его компенсаторных возможностей после реконструктивных операций.

-

2. Критериями неудовлетворительного состояния микро-циркуляторного русла по данным капилляроскопии является количество линейных работающих капилляров 3,3±1,3 шт. на 1 мм2 и количество работающих капилляров по площади 5,7±2,8 шт. на 1 мм2.

-

3 . Количество линейных работающих капилляров и количество работающих капилляров по площади могут быть использованы в качестве порогового при прогнозировании эффективности реконструктивных операций. При показателе 5,5±2,4 шт. на 1 мм2 линейных работающих капилляров и количества работающих капилляров по площади 16,7±5,3 шт. на 1 мм2 и более наиболее вероятно сохранение проходимости шунта в срок 1 год после операции. При показателе функционирующих капилляров ниже этого порогового значения велика вероятность тромбоза шунта. В этом случае от реконструктивной операции следует воздержаться и выполнить ампутацию конечности.

Список литературы Влияние состояния микроциркуляторного русла нижних конечностей при артериальной окклюзии бедренно-подколенно-берцового сегмента на отдаленные результаты артериальных реконструкций

- Покровский А.В., Ивандаев А.С. Состояние сосудистой хирургии в России в 2017 году. Ангиология и сосудистая хирургия, 2018. № 24, 1. С. 1-66.

- Кузнецов М.Р. Туркин П.Ю., Гусева Т.В., и др. Консервативная терапия облитерирующего атеросклероза: современные тенденции и новые перспективы. Лечебное дело, 2014. № 1. С. 96-101. EDN: SIFTHH

- Клиническая ангиология. Руководство для врачей. Под редакцией А.В. Покровского. М.: Медицина, 2004; Т. 1. С. 808.

- Национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей. Ангиология и сосудистая хирургия, 2013. № 19. С. 2.

- Казанцев А.В., Корымасов Е.А. Выбор метода лечения облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей на основе прогнозирования течения заболевания. Хирургическая практика, 2017. № 1. С. 33-37. EDN: ZDPIEJ

- Тищенко И.С., Золкин В.Н., Тарабкин А.С. и др. Отдаленные результаты инфраингвинальных шунтирований при критической ишемии нижних конечностей. Ангиология и сосудистая хирургия, 2021, № 27. С. 121-126. EDN: SERBVY

- Суховатых Б.С., Суховатых М.Б., Григорян А.Ю. и др. Выбор операции при поражениях бедренно-подколенно-берцового сегмента и сомнительных путях оттока. Ангиология и сосудистая хирургия, 2019. № 25. С. 111-116.

- Житова В.А., Чернуха С.Н. Использование капилляроскопии для диагностики нарушений периферического кровообращения. Актуальные проблемы современной медицины, 2013. № 13. С. 231- 235. EDN: RPBHEZ

- Almasri J. Adusumalli J., Asi N., Lakis S., Alsawas M., Prokop L.J., Bradbury A., Kolh P., Conte M.S., Murad M.H. A systematic review and meta-analysis of revascularization outcomes of infrainguinal chronic limb-threatening ischemia. J Vasc Surg., 2018, Aug; № 68(2), рр. 624-633. DOI: 10.1016/j.jvs.2018.01.066

- Giusca S. Raupp D., Dreyer D., Eisenbach C., Korosoglou G. Successful endovascular treatment in patients with acute thromboembolic ischemia of the lower limb including the crural arteries. World J Cardiol., 2018, Oct 26; № 10(10), рр. 145-152. DOI: 10.4330/wjc.v10.i10.145