Влияние среды проживания на долговременную направленность изменения некоторых показателей физического и полового развития детей 7-14 лет в Красноярском крае

Автор: Кашкевич Елена Ивановна, Медведев Леонид Нестерович, Чмиль Ирина Борисовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология и здоровье матери и ребенка

Статья в выпуске: 5-2 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучена направленность изменения длины и массы тела, жизненной емкости легких и возраста менархе сельских и городских детей за период 1967-1970 гг. до настоящего времени. Установлено, что сельская и городская популяции детей различались направленностью и характером изменений соматофизиологических показателей физического развития. Возраст менархе у сельских девочек остался без изменений, тогда как у городских он понизился на 0,4 года.

Физическое и половое развитие, детское население, село, город

Короткий адрес: https://sciup.org/148201496

IDR: 148201496 | УДК: 612.617-071.3

Текст научной статьи Влияние среды проживания на долговременную направленность изменения некоторых показателей физического и полового развития детей 7-14 лет в Красноярском крае

Методы исследования. Исследование проведено в 2004-2010 гг. Современная популяция города была представлена детьми 7-14 лет, родившимися и проживающими в г. Красноярске (1067 чел., 574 мальчика), сельская популяция включала детей этого же возраста, родившихся и постоянно проживающих в п. Емельяново, расположенном в 40 км к западу от г. Красноярска (637 чел, 319 мальчиков). Данные по физическому развитию детей п. Емельяново и г. Красноярска за 1967-1970 гг. взяты из литературы [9, 10], общее число сельских детей составляло 480, городских – 544 человек. Срок наступления менархе устанавливали опросным методом на добровольной основе. Для установления возраста менархе дополнительно были опрошены 532 студентки, из них 306 девушек родились и постоянно проживали в Красноярске, а остальные в сельской местности: Емельяновский, Березовский, Дзержинский, Козульский и Больше-муртинский районы. Во всех случаях были обследованы лица, относящиеся по данным медицинских карт к здоровым и практически здоровым, выбор школ и классов в г. Красноярске был случайным. Длину и массу тела, жизненную емкость легких (ЖЕЛ), кистевую силу сжатия в обоих исследованиях определяли с помощью стандартных методов. Статистический анализ выполнен с помощью t-критерия.

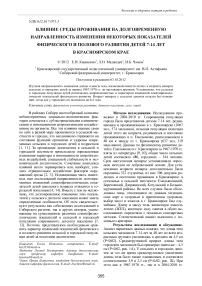

Результаты исследования и обсуждение. Анализ первичных данных показал, что длина тела сельских мальчиков 7-14 лет за 40 лет по всем возрастным группам увеличилась в среднем на 4,5 см (Р<0,02). Среднегрупповой прирост длины тела городских мальчиков был примерно таким же – 4,3 см (Р<0,02, рис. 1А). У сельских и городских девочек за это же время среднегрупповое увеличение длины тела было также одинаковым и составляло соответственно 3,9 и 3,5 см (Р<0,02, рис. 1Б). При этом как в 1967-1970 гг., так и в 2004-2010 гг.

сельские мальчики и девочки по сравнению с городскими по всему возрастному диапазону 7-14

лет имели меньшую длину тела (Р<0,05 – мальчики, Р<0,02 – девочки, рис. 1А, Б).

Рис. 1. Возрастная динамика показателей длины тела (см):

А – мальчиков; Б – девочек и массы тела (кг): В – мальчиков; Г – девочек

Современные городские девочки и мальчики 7-14 лет стали массивнее сверстников 70-х годов в среднем на 2,4 кг (Р<0,05). В то же время масса тела современных сельских мальчиков и сверстников 70-х была практически одинаковой (рис. 1В). Сельские же девочки за это время стали массивнее в среднем на 3 кг (Р<0,05). В 1967-1970 гг. в целом по всему возрастному диапазону масса тела сельских мальчиков не отличалась от таковой у городских детей. Однако масса тела современных сельских мальчиков была существенно меньше, чем у городских (Р<0,05). При этом сельские современницы были легче городских сверстниц только в 12-13

лет на 1,4 кг, а девочки прошлых лет уступали городским в среднем на 2,2 кг. во всех возрастных группах (Р<0,05, рис. 1Г).

За прошедшее время массоростовой показатель в популяции сельских мальчиков имел выраженную тенденцию к уменьшению, так как только в группе 7 и 11-летних он был увеличен. В то же время этот показатель в популяции городских мальчиков, наоборот, был увеличен. В популяции как сельских, так и городских девочек за прошедшие 40 лет произошло увеличение массоростового показателя (табл. 1).

Таблица 1. Массоростовой показатель детей 7-14 лет (грамм/см)

|

Возраст, лет |

Мальчики |

Девочки |

||||||

|

п. Емельяново |

г. Красноярск |

п. Емельяново |

г. Красноярск |

|||||

|

19671970 гг. |

20042010 гг. |

19671970 гг. |

20042010 гг. |

19671970 гг. |

20042010 гг. |

19671970 гг. |

2004 2010 гг. |

|

|

7 |

185 |

194 |

197 |

- |

165 |

200 |

193 |

- |

|

8 |

194 |

192 |

201 |

210 |

176 |

192 |

196 |

209 |

|

9 |

203 |

199 |

212 |

226 |

211 |

195 |

218 |

216 |

|

10 |

222 |

220 |

230 |

236 |

222 |

227 |

226 |

235 |

|

11 |

250 |

251 |

238 |

259 |

235 |

243 |

238 |

255 |

|

12 |

274 |

255 |

258 |

275 |

245 |

274 |

254 |

283 |

|

13 |

297 |

272 |

275 |

270 |

273 |

271 |

286 |

290 |

|

14 |

309 |

276 |

299 |

300 |

290 |

297 |

300 |

312 |

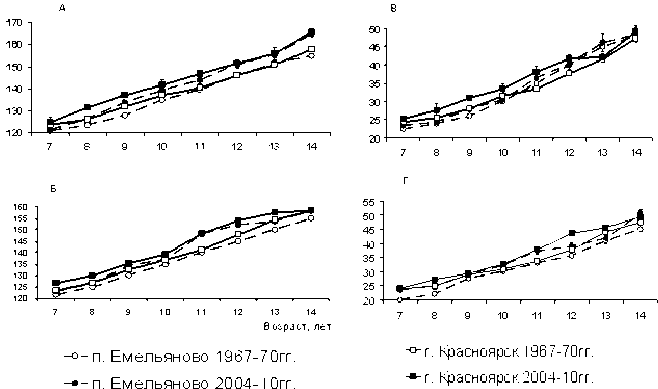

У современных сельских мальчиков ЖЕЛ стала примерно на 0,24 л больше, чем у сверстников 70-х годов (Р<0,02). Различия по величине ЖЕЛ между городскими мальчиками были менее однозначны, так как 7-9-летние современные дети отставали, а у 10-14-летних различия практически отсутствовали (рис. 2А). В то же время современные городские девочки стали иметь меньшие показатели, чем их сверстницы прошлых лет (Р<0,05, рис. 2Б). Однозначно, что популяция сельских детей 2004-10 гг. стала иметь существенно большие величины ЖЕЛ в каждой половозрастной группе относительно1967-70 гг. (Р<0,05). В то же время общая картина отличия современных сельских детей от городских кардинально изменилась. Это проявилось в том, что сельские мальчики 1967-70 гг. демонстрировали намного меньшие величины ЖЕЛ, чем их городские сверстники (рис. 2А, Б). В то же время величины ЖЕЛ современных сельских мальчиков стали превосходить таковые у городских (Р<0,05). У сельских девочек 1967-1970 гг. имело место явное отставание ЖЕЛ от городских.

Рис. 2. Возрастная динамика показателей жизненной емкости легких (мл): А – мальчиков; Б – девочек и возрастная динамика показателей силы кистей (кг): В – мальчиков; Г – девочек

Было установлено, что за прошедшие сорок лет кистевая сила сжатия в популяциях сельских девочек не претерпела заметного изменения (рис. 2Г) – абсолютные различия между отдельными возрастными группами не превысили 1,4-2,3 кг. В противоположность сельским девочкам у современных городских девочек и мальчиков произошло снижение кистевой силы. Во всех возрастных группах без исключения снижение стало абсолютно и относительно большим, достигнув среднем у мальчиков и девочек около 6,0 кг – 30%. За прошедшие годы произошла реверсия физической силы между сельскими и городскими популяциями обеих гендерных групп. Это выразилось в том, что в 1967-1970 гг. сельские дети уступали городским, в настоящее же время сельские дети, наоборот, стали заметно превышать по кистевой силе городских детей (Р<0,02, рис. 2В, Г).

Таблица 2. Возраст наступления менархе у сельских и городских девочек

|

Район проживания |

Годы обследования |

Р |

|

|

1967-1970 |

2004-2010 |

||

|

Красноярск |

12,91±0,2 |

12,52±0,1 |

<0,05 |

|

сельская местность |

13,42±0,2 |

13,43±0,6 |

>0,2 |

|

Р |

<0,05 |

<0,02 |

|

Примечание: указаны средние величины со стандартными отклонениями

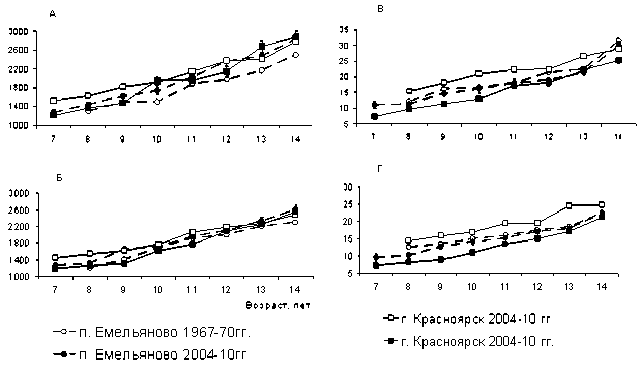

Рис. 3. Возрастная структура времени наступления менархе у сельских и городских девочек

На фоне существенного изменения сомато-физиологических показателей средний возраст наступления менархе в сельской популяции девочек за 40 лет не претерпел изменений и составил около 12,4 года. При этом в популяции горожанок он понизился на 0,6 года (табл. 2) с одновременным изменением возрастной структуры срока наступления менархе в сторону омоложения (рис. 3). Омоложение проявилось в том, что возросло относительное число девочек со сроком наступления менархе ниже средней величины и, наоборот, уменьшилось число девочек со сроками наступления менархе, превышающими среднее значение. Обращает внимание, что наступление менархе у сельчанок в оба периода обследования происходило раньше, чем у горожанок.

Выводы: полученные результаты показывают, что за период с 1967-1970 по 2004-2010 гг. направленность и характер изменения физического развития в сельской и городской популяции детей Красноярского края имели определенные отличия. Обращает на себя внимание, что относительная низкорослость сельского детского населения в прошлом и настоящем характерна для нескольких регионов России, включая близкую по климатогеографическим условиям Бурятию [8]. Однако до сих пор причины относительной низкорослости, и тем более ее устойчивого сохранения на протяжении нескольких десятилетий, по существу, остаются неизвестными. По современным представлениям широкие вариации климатических условий не оказывают существенного влияния на темп полового созревания и сроков наступления менархе [5]. Поскольку сельские районы, в которых проживали обследованные девочки, расположены не далее 300 км от г. Красноярска, то более раннее наступление менархе, как у современных, так и у девочек 70-х, по нашему мнению объясняется разной степенью урбанизации, социально-экономи-ческой стабильности и достаточности. Это, например, подтверждается результатами обследования полового развития и срока наступления менархе в популяциях современных девочек сёл и городов Чувашии [6].

Понижение срока наступления менархе у современных девочек г. Красноярска по сравнению с предыдущими поколениями, видимо, является следствием более выраженного влияния факторов урбанизации и улучшения социальных условий проживания по отношению к негативному влиянию антропогенного загрязнения городской среды. По нашему мнению установленные особенности тренда показателей физического и полового развития сельской и городской популяции детей и подростков необходимо учитывать при анализе долговременных тенденций состояния здоровья и функций организма детского населения региона.

Список литературы Влияние среды проживания на долговременную направленность изменения некоторых показателей физического и полового развития детей 7-14 лет в Красноярском крае

- Аг-оол, Е.М. Влияние социально-гигиенических, экологических факторов на состояние здоровья и физическое развитие школьников Республики Тыва//Гигиена и санитария. 2007. № 1. С. 64-67.

- Баранов, А.А. Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам роста и развития детей и подростков/А.А. Баранов, Л.А. Шеплягина//Рос. педиатр. журнал. 2000. № 5. С. 5-12.

- Бердник, О.В. Стратегия управления здоровьем детского населения, проживающего в неблагоприятных условиях окружающей среды/О.В. Бердник, В.Ю. Зайковская//Здоровье, обучение, воспитание детей и молодежи в ХХI веке: Матер. Международного конгресса. ч. 1. -М., 2004. С. 138-140.

- Гигуз, Т.Л. Динамика физического развития учащихся школ города Новосибирска/Т.Л. Гигуз, А.Я. Поляков, Н.Д. Богачанов//Гигиена и санитария. 2003. №3. С. 50.

- Година, Е.З. Экология и рост: влияние факторов окружающей среды на процессы роста и полового созревания человека/Е.З. Година, Н.Н. Миклашевская//Рост и развитие детей и подростков. Итоги науки и техники. Сер. Антропология. -М.: ВИНИТИ, 1999. С. 77-134.

- Губанова Е.А. Сравнительная эколого-физиологическая характеристика репродуктивного здоровья девочек-подростков городского и сельского населения Чувашской республики//Автореф. дисс. к. мед. наук. -М., 2009. 24 с.

- Кашкевич, Е.И. Сравнительные особенности морфо-функционального статуса детского сельского населения Средней Сибири/Е.И. Кашкевич, Л.Н. Медведев//Вестник КГТУ. Томск. 2006. № 21. С. 60.

- Медведев, Л.Н. Физическое развитие детей 7-17 лет Сибирского региона/Л.Н. Медведев, Е.И. Кашкевич, Т.В. Демидова//Новые исследования. 2011. № 1. С. 77-82.

- Рапопорт, Ж.Ж. Физическое развитие детей/Ж.Ж. Рапопорт, Е.И. Прахин. -Красноярск, 1970. 168-230 с.

- Рапопорт, Ж.Ж. Школьники (физическое и половое развитие)/Ж.Ж. Рапопорт, Е.И. Прахин. -Красноярск: КГМИ, 1972. 238 с.

- Сетко, А.Г. Воздействие факторов среды обитания на детское население урбанизированных и сельских территорий Оренбургской области/А.Г. Сетко, Н.Е. Вяльцина//Гигиена и санитария. 2009. № 4. С. 58.

- Суханова, Н.Н. Физическое развитие детей и подростков к концу ХХ века: связь с биологическими и социально-гигиеническими факторами качества жизни городских и сельских школьников//Экология человека. 2005. № 2. С. 32-40.

- Чмиль, И.Б. Пониженный рост и особенности физического здоровья детского населения Центральной Сибири/И.Б. Чмиль, Л.Н. Медведев//Сибирское медицинское обозрение. 2002. № 1. С. 29.

- Ямпольская, Ю.А. Физическое развитие школьников Москвы в последние десятилетия//Гигиена и санитария. 2000. № 1. С. 65-68.