Влияние сроков выполнения отсроченной орхифуникулэктомии на выживаемость больных с распространенными герминогенными опухолями яичка

Автор: Федянин Михаил Юрьевич, Трякин Алексей Александрович, Буланов Анатолий Анатольевич, Файнштейн Игорь Александрович, Сергеев Юрий Сергеевич, Матвеев Всеволод Борисович, Гарин Август Михайлович, Тюляндин Сергей Алексеевич

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Фундаментальная онкология и экспериментальная медицина

Статья в выпуске: 2 (9), 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучение влияния сроков выполнения отсроченной орхидфуникулэктомии (ОФЭ) на общую выживаемость больных с распространенными герминогенными опухолями яичка, у которых ОФЭ не была выполнена перед началом лечения.

Герминогенные опухоли, химиотерапия, отсроченная орхифуникулэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/14045476

IDR: 14045476

Текст научной статьи Влияние сроков выполнения отсроченной орхифуникулэктомии на выживаемость больных с распространенными герминогенными опухолями яичка

Герминогенные опухоли являются редкой патологией у человека, однако занимают первое место в структуре онкологической заболеваемости у мужчин молодого возраста. Зачастую герминогенная опухоль развивается в яичке [1]. Выполнение орхифуникулэктомии (ОФЭ) является основным лечением у больных с 1 стадией болезни. В случае распространенного заболевания — ОФЭ выполняется на первом этапе лечения, в дальнейшем проводится индукционная химиотерапия и удаление резидуальной опухолевой ткани. Такой план лечения позволяет добиться излечения у большинства пациентов. Кроме этого выполнение ОФЭ перед началом индукционной химиотерапии традиционно оправдывается наличием гемато-тестикулярного барьера. Последний приводит к более низкому проникновению химиопрепаратов к первичной опухоли [2–4].

В своей клинической практике сталкиваешься с ситуацией, когда пациент поступает в тяжелом состоянии, обусловленном распро-

странением опухолевого процесса, что требует немедленного начала химиотерапии по витальным показаниям. В таких сложных случаях перед клиницистами всегда встает вопрос: когда выполнять ОФЭ— в процессе первого курса химиотерапии, 2–3 курсах или по окончании химиотерапии одномоментно с удалением резидуальной опухоли. Мы изучили влияние сроков выполнения отсроченной ОФЭ на общую выживаемость больных с распространенными герминогенными опухолями яичка.

Материалы и методы

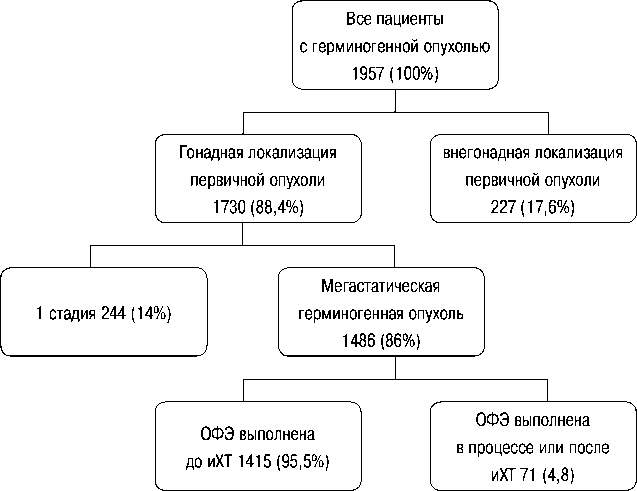

С 1986 по 2010 года в отделении клинической фармакологии и химиотерапии получили лечение 1486 пациентов с распространенными герминогенными опухолями яичка (рисунок 1).

Из них 71 из 1486 (4,8%) больному выполнена отсроченная орхифуникулэктомия (ОФЭ), в сроках от 1 до 250 дней. Медиана выполнения отсроченной ОФЭ составила 18 дней

Влияние сроков выполнения отсроченной орхифуникулэктомии на выживаемость больных с распространенными герминогенными опухолями яичка

Рисунок 1. Распределение больных с герминогенными опухолями, получавших лечение в отделении клинической фармакологии и химиотерапии РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН с 1986 по 2010 гг.

с момента начала 1 курса индукционной химиотерапии (иХТ). В течение 1 курса ХТ операция по удалению яичка была проведена 39 (55%) больным, во время 2–4 курса — 21 (29,6%), по завершении ХТ — 11 (15,5%). В зависимости от прогностической группы по IGCCCG [5] больные распределились следующим образом: 14 (19,7%) — благоприятный, 28 (39,4%) — промежуточный, 29 (40,9%) — неблагоприятный прогноз. В группах хорошего и промежуточного прогноза основной причиной немедленного начала иХТ был выраженный болевой синдром, обусловленный большими забрюшинными лимфоузлами, тогда как у пациентов с плохим прогнозом чаще была другая причина — тотальное метастатическое поражение легких и связанная с этим дыхательная недостаточность. Медиана наблюдения составила 156 месяцев. Характеристика больных отражена в таблице 1.

Основным критерием оценки являлась общая выживаемость больных, которая рассчитывалась от даты начала первого курса ХТ до даты последнего наблюдения/смерти. Выбывшие из под наблюдения пациенты оценивались по дате их последнего визита. Выживаемость анализировалась в соответствии с методом Каплана-Мейера и сравнивалась по лог-ранг

тесту. Для сравнения качественных признаков использовался χ 2-тест с поправкой Йетса на непрерывность при таблицах сопряжения 2х2 или точный критерий Фишера при малых выборках. Во всех случаях применялся 95% доверительный интервал и двусторонний Р. Статистическая обработка данных производилась с использованием программы GraphPad Prism v.4.0, пакета программ Statistical Package for the Social Sciences software program (version 15.0; SPSS Inc.Chicago, IL).

Результаты

При гистологическом исследовании удаленного яичка было выявлено, что при выполнении операции после завершения иХТ, ни в одном случае не было выявлено жизнеспособной опухоли — у 4 (36,4%) была выявлена зрелая тератома, у 7 (63,6%) — некроз. Чаще живая несеминомная опухоль встречалась в случае удалении яичка на 1 курсе иХТ — у 25 (64,1%) больных. Практически у половины больных в первичной опухоли сохранялась живая опухоль, если ОФЭ выполнялась в процессе 2–4 курса иХТ — у 10 (47,7%) больных (смотри таблицу 2).

Таблица 1. Характеристика больных.

|

Признак |

ОФЭ во время 1 курса ХТ N = 39 (54,9%) |

ОФЭ со 2 курса по окончании ХТ N= 21 (29,6%) |

ОФЭ после завершения ХТ N = 11 (15,5%) |

Всего N = 71 (100%) |

|

Средний возраст |

28 (16–44) |

26 (17–56) |

28 (23–46) |

28 (16–56) |

|

IGCCCG Благоприятный прогноз |

7 (18%) |

4 (19%) |

1 (9%) |

12 (19,7%) |

|

Промежуточный прогноз |

18 (46,1%) |

6 (28,6%) |

5 (45,5%) |

29 (39,4%) |

|

Неблагоприятный прогноз |

14 (35,9%) |

11 (52,4%) |

5 (45,5%) |

30 (40,9%) |

|

Химиотерапия: ВЕР/EP |

29 (74,3%) |

19 (90,4%) |

8 (72,7%) |

56 (78,9%) |

|

Т-ВЕР |

6 (15,4%) |

2 (9,6%) |

2 (18,2%) |

10 (14,1%) |

|

PVB |

4 (10,3%) |

0 |

1 (9,1%) |

5 (7%) |

|

Число курсов химиотерапии, медиана (разброс) |

4 (2–6) |

4 (3–6) |

5 (4–6) |

4 (2–6) |

|

Кол-во областей, пораженных |

||||

|

метастазами |

||||

|

1 |

14 (35,9%) |

7 (33,3%) |

4 (36,4%) |

25 (35,2%) |

|

2 |

16 (41%) |

5 (23,9%) |

2 (18,2%) |

23 (32,4%) |

|

3 и более |

9 (23,1%) |

9 (42,8%) |

5 (45,5%) |

23 (32,4%) |

|

Метастазы в легкие |

||||

|

Определяются |

24 (61,5%) |

11 (52,4%) |

7 (63,6%) |

42 (59,2%) |

|

Не определяются |

15 (38,5%) |

10 (47,6%) |

4 (36,4%) |

29 (40,8%) |

|

Мет. в забрюшинные л/у Определяются |

39 (100%) |

21 (100%) |

11 (100%) |

71 (100%) |

|

Не определяются |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Нелегочные висц. мтс. Определяются |

8 (20,5%) |

7 (33,3%) |

2 (18,2%) |

17 (24%) |

|

Не определяются |

31 (79,5%) |

14 (66,7%) |

9 (81,8%) |

54 (76%) |

|

Медиана времени от начала иХТ до ОФЭ, дней |

8 |

27 |

119 |

18 |

|

АФП, МЕ/мл <1000 |

22 (56,4%) |

16 (76,3%) |

6 (54,5%) |

44 (62%) |

|

1000–10000 |

10 (25,6%) |

4 (19%) |

3 (27,3%) |

17 (24%) |

|

>10000 |

7 (18%) |

1 (4,7%) |

2 (18,2%) |

10 (14%) |

|

ХГ, мМЕ/мл <5000 |

30 (76,9%) |

12 (51,2%) |

8 (72,7%) |

50 (70,5%) |

|

5000–50000 |

3 (7,7%) |

2 (9,5%) |

2 (18,2%) |

7 (9,8%) |

|

>50000 |

6 (15,4%) |

7 (33,3%) |

1 (9,1%) |

14 (19,7%) |

|

ЛДГ <1,5 ВГН |

8 (20,5%) |

3 (14,3%) |

4 (36,4%) |

15 (21,1) |

|

1,5–10 ВГН |

30 (76,9%) |

17 (81%) |

5 (45,5%) |

52 (73,3%) |

|

>10 ВГН |

1 (2,6%) |

1 (4,7%) |

2 (18,2%) |

4 (5,6%) |

|

Прогрессирование болезни на фоне химиотерапии |

3 (7,7%) |

5 (23,8%) |

2 (18%) |

10 (14%) |

|

Рецидив Да |

14 (35,9%) |

9 (43%) |

2 (18,2%) |

25 (35,2%) |

|

Нет |

25 (64,1%) |

12 (57%) |

9 (81,8%) |

46 (64,8%) |

Влияние сроков выполнения отсроченной орхифуникулэктомии на выживаемость больных с распространенными герминогенными опухолями яичка

Таблица 2. Гистологическая характеристика первичной опухоли до и после химиотерапии

|

Признак |

ОФЭ во время 1 курса ХТ N = 39 (54,9%) |

ОФЭ со 2 курса по окончании ХТ N= 21 (29,6%) |

После завершения ХТ N = 11 (15,5%) |

Всего N = 71 (100%) |

|

Гистологическое заключение до ОФЭ Семинома |

3 (7,7%) |

4 (19%) |

1 (9,1%) |

8 (11,3%) |

|

Несеминомная опухоль |

30 (76,9%) |

11 (52,4%) |

6 (54,5%) |

47 (66,2%) |

|

Зрелая тератома |

2 (5,1%) |

1 (4,7%) |

1 (9,1%) |

4 (5,6%) |

|

Не известно |

4 (10,3%) |

5 (23,9%) |

3 (27,3%) |

12 (16,9%) |

|

Гистологическое заключение после ОФЭ Семинома |

0 |

1 (4,7%) |

0 |

1 (1,4%) |

|

Несеминомная опухоль |

25 (64,1%) |

9 (43%) |

0 |

34 (47,9%) |

|

Зрелая тератома |

5 (12,8%) |

7 (33,3%) |

4 (36,4%) |

16 (22,5%) |

|

Некроз |

9 (23%) |

4 (19%) |

7 (63,6%) |

20 (28,2%) |

Таблица 3. Гистологическая характеристика удаленных метастазов после химиотерапии

|

Признак |

ОФЭ во время 1 курса ХТ N = 17 (48,6%) |

ОФЭ со 2 курса по окончании ХТ N= 7 (20%) |

После завершения ХТ N = 11 (31,4%) |

Всего N = 35 (100%) |

|

Семинома |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Несеминомная опухоль |

2 (11,8%) |

0 |

1 (9%) |

3 (8,6%) |

|

Зрелая тератома |

5 (29,4%) |

3 (42,8%) |

3 (27,4%) |

11 (31,4%) |

|

Некроз |

10 (58,8%) |

4 (57,2%) |

7 (63,6%) |

21 (60%) |

Удаление резидуальных метастазов после завершения иХТ было выполнено 35 из 71 больного (49,2%): 17 (43,6%) в 1 группе, 7 (33,3%) — во 2 группе и всем 11 больным в 3 группе. Морфологическое заключение удаленных метастазов после завершения иХТ представлено в таблице 3.

Рассматривая отдельно группу больных с выполнением ОФЭ после завершения иХТ, отметим, что 7 (63,6%) больным удаление яичка выполнялось одномоментно с другими операциями по удалению резидуальных опухолевых масс. В 5 (71,4%) случаях — одномоментно с забрюшинной лимфаденэктомией, в 1 (14,3%) — с резекцией печени, в 1 (14,3%) — с удалением надключичных лимфоузлов и лимфоузлов средостения. При этом во всех случаях кроме 1 гистологические находки в яичке и в удаленной резидуальной опухоли совпали.

Чаще рецидивы развивались в группе больных, кому ОФЭ выполнялась в процессе 2–4 курса ХТ — у 9 (43%) больных, реже — в случае выполнения ОФЭ после завершения ХТ — у 2 (18,2%). Данные различия статистически не значимы (р=0,3).

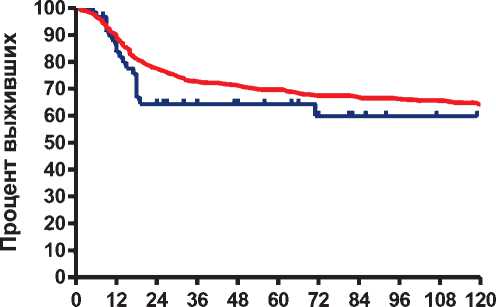

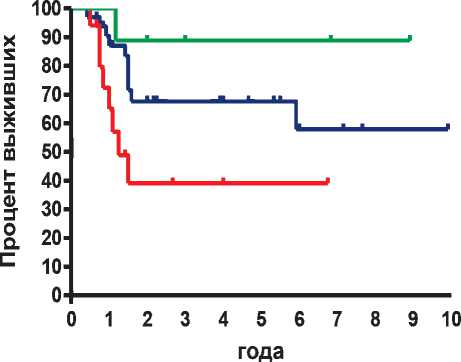

Трехлетняя общая выживаемость (ОВ) больных с отсроченной ОФЭ составила 63%, медиана ОВ — 156 месяцев, что статистически не отличалось от показателей выживаемости больных, которым ОФЭ была выполнена до начала иХТ (р=0,19, ОР=1,34, 95%ДИ 0,83–2,36) (рисунок 2). При этом 3-летняя ОВ больных, которым была выполнена ОФЭ на 1 курсе, составила 67%, по окончании ХТ — 88% (р=0,15, ОР=3,7, 95%ДИ 0,69–10,1 — при сравнении 1 и 2 групп), в течение ХТ после 1 курса — 38,5% (р=0,05, ОР=0,4, 95%ДИ 0,1– 0,99 — при сравнении 1 и 3 группы; р=0,01, ОР=8,1, 95%ДИ 1,32–18,72 — при сравнении 1 и 3 групп) (рисунок 3).

Продолжительность жизни

отсроченная ОФЭ

ОФЭ до иХТ года

Рисунок 2. Продолжительность жизни больных в зависимости от сроков выполнения операции

ОФЭ – орхидфуникулэктомия иХТ – индукционная химиотерапия

—•— ОФЭ на 1 курсе XT

—•— ОФЭ после 1 курса XT

—•— ОФЭ после завершения XT

Рисунок 3. Продолжительность жизни больных с отсроченным выполнением ОФЭ в зависимости от сроков выполнения операции.

ОФЭ – орхидфуникулэктомия

ХТ – химиотерапия

Обсуждение

Нет сомнений в том, что необходимо выполнять орхифуникулэктомию у больных с распространенными ГО. Еще в 1996 году Ilan Leibovich с соавторами показал на 160 больных, что в 25% случаев (40 пациентов) после завершения ХТ в первичной опухоли остаются жизнеспособные опухолевые клетки, а в 31,2% — зрелая тератома [6]. Не было отмечено корреляции между гистологическими изменениями в яичке и в забрюшинных лимфоузлах. Частота рецидивов и число смертей не коррелировали с изменениями в яичке, но находились в сильной зависимости от наличия жизнеспособных опухолевых клеток в за-

Влияние сроков выполнения отсроченной орхифуникулэктомии на выживаемость больных с распространенными герминогенными опухолями яичка брюшинных лимфоузлах. Большинство ранее проведенных исследований оценивали состояние первичной опухоли после завершения иХТ и соотношение гистологических находок в яичке с морфологическими изменениями в удаленных резидуальных метастатических узлах [7–10].

Схожие результаты были представлены и в других исследованиях на небольших сериях больных: после завершения химиотерапии жизнеспособная опухоль в яичке оставалась у 8–23% больных, а зрелая тератома — в 25%. При этом гистологические находки в первичной опухоли не соотносятся с системным ответом на химиотерапию [11–13].

В нашем исследовании отметим, что среди пациентов, завершивших иХТ, ни в одном случае в яичке не было выявлено жизнеспособной опухоли. И в 91% случаев морфологические находки в яичке и в удаленных метастазах совпали. Это несколько расходится с данными Американских авторов. Однако в других исследованиях, проведенных в 90 и 2000 гг. в Англии и Словении, из 33 и 36 больных, соответственно, которым была выполнена отсроченная ОФЭ: в 8 и 9% случаях была обнаружена жизнеспособная опухоль в яичке и выявлена сильная корреляция между гистологическими находками в яичке и резидуальной опухолью (забрюшинные лимфоузлы и т.д.) [11, 12]. Такие различия в ответе первичной опухоли на ХТ в нашем исследовании и небольших работах других авторов в сравнении с данными I. Leibovich, по-видимому, обусловлено тем, что в последнем случае обобщался материал с 1965 по 1995 года. То есть применялась не современная иХТ.

Одной из задач нашего исследования явилось определение сроков выполнения ОФЭ при невозможности проведения данной операции до начала иХТ. Нами показано, что выполнение отсроченной ОФЭ на 1 курсе иХТ или по завершении иХТ является наиболее предпочтительным, так как ассоциировано с лучшими показателями 3-летней общей выживаемости, по сравнению с больными, которым ОФЭ была выполнена на 2–4 курсах лечения. Такие различия можно объяснить, вероятно, тем, что при выполнении ОФЭ во время иХТ, приходится откладывать начало очередного курса. Это приводит к снижению дозовой интенсивности иХТ, поддержание которой является одним из кардинальных условий эффективности лечения больных с герминогенными опухолями [14]. С другой стороны пациенты, которые полностью завершили иХТ имеют более благоприятный прогноз по сравнению с теми, у кого развилось прогрессирование болезни на фоне терапии. Однако число больных, у которых прогрессирование болезни развилось на фоне иХТ в нашем исследовании, хотя и было больше в группе больных с отсроченной ОФЭ на 2–4 курсах, статистических отличий от других групп получено не было.

В ряде исследований делался акцент на различный ответ первичной опухоли на иХТ в зависимости от гистологического строения. В работе польских авторов отсроченную ОФЭ выполнили 33 больным. У всех больных с семиномой (13 пациентов) после ХТ в яичке на месте опухоли обнаружен фиброз. Среди больных с несеминомными герминогенными опухолями у 9 из 17 (52,9%) была обнаружена жизнеспособная опухоль в яичке, у 3 больных с сочетанием семиномы и несеминомной опухоли выявлена инвазивная семинома в яичке после завершения ОФЭ. При этом 27 (81,8%) больных не имели в дальнейшем прогрессирования болезни и живы с медианой наблюдения 49 месяцев. Авторы пришли к выводу об отсутствии необходимости удаления яичка после иХТ у больных с чистой семиномой [15].

В нашем исследовании из 8 больных с семиномой только в 1 случае отмечена жизнеспособная опухоль, при этом пациенту отсроченная ОФЭ была выполнена на 2 курсе иХТ. Среди пациентов с несеминомными герминогенны-ми опухолями, при выполнении отсроченной ОФЭ после завершения иХТ, жизнеспособной опухоли не было выявлено; при выполнении отсроченной ОФЭ на 1 курсе — у 64,1% больных выявлена жизнеспособная опухолевая ткань, на 2–4 курсах — у 43% пациентов. Таким образом, также и как в метастатических очагах, семинома в первичной опухоли более чувствительна к химиотерапии по сравнению с несеминомными опухолями.

Интересным можно считать динамику снижения числа жизнеспособных опухолей с увеличением количества проведенных курсов иХТ: 64,1% — на первом курсе, 45% — во время иХТ и 0 — после завершения иХТ. Это может свидетельствовать в пользу оптимального проникновения химиопрепаратов в первичную опухоль, несмотря на наличие гемато-тестикулярного барьера.

Обобщая мировой и собственный опыт по выполнению отсроченной ОФЭ, видим, что выполнение ОФЭ симультанно с удалением других проявлений болезни после окончания иХТ не ухудшает показатели выживаемости. Удаление яичка в процессе иХТ достоверно ухудшает эффективность лечения больных с гермино-генными опухолями. У больных с «чистой» семиномой возможно ставить вопрос об отсутствии необходимости в выполнении ОФЭ после завершения иХТ.

Список литературы Влияние сроков выполнения отсроченной орхифуникулэктомии на выживаемость больных с распространенными герминогенными опухолями яичка

- Krege S, Beyer J, Souchon R, Albers P, Albrecht W, Algaba F, et al.: European consensus conference on diagnosis and treatment of germ cell cancer: a report of second meeting of the European Germ Cell Cancer Concensus Group (EGCCCG): part II//European urology. 2008;53:497-513

- Ploen L, Setchell BP. Blood-testis barriers revisited. A homage to Lennart Nicander//Int J Androl. 1991;15:1-4

- Okumura K, Lee IP and Dixon RL. Permeability of selected drugs and chemicals across the blood-testis harrier of the rat//J. Phannacol. Exp. Ther. 1975 Jul;194 (1):89-95

- Cordon-Cardo C, O’Brien JP, Casals D, Rittman GL, Biedler JL, Melamed MR, et al.: Multidrugresistance gene (P-glycoprotein) is expressed by endothelial cells at blood-brain barrier sites//Proc. Natl. Acad. Sci. 1989; 86: 695-698

- International Germ Cell Collaborative Group. International Germ Cell Consensus Classification: A prognostic Factor-Based Staging System for Metastatic Germ Cell Cancers//J. of Clinical Oncology. 1997 Feb; Vol.15 (2):594-603

- Leibovich I, Little JS, Forester RS, Rowland RG, Bihrle R, Donohue JP. Delayed orchiectomy after chemotherapy for metastatic nonseminomatous germ cell tumors//The journal of urology. 1996 Mar;155:952-954

- Snow BW, Rowland RG, Donohue JP, Einhorn LH, Williams SD. Review of delayed orchiectomy in patients with disseminated testis tumors//J Urol. 1983 Mar;129 (3):522-3

- Greist A, Einhorn LH, Williams SD, Donohue JP, Rowland RG. Pathologic findings at orchiectomy following chemotherapy for disseminated testicular cancer//J Clin Oncol. 1984 Sep;2 (9):1025-7

- Chong C, Logothetis CJ, von Eschenbach A, Ayala A, Samuels M. Orchiectomy in advanced germ cell cancer following intensive chemotherapy: a comparison of systemic to testicular response//J Urol. 1986 Dec;136 (6):1221-3

- Ondrus, D, Horfiak M and Matoska J. Neo-adjuvant chemotherapy with delayed orchiectomy in patients with advanced germ cell testicular cancer//Neoplasma. 1993;40 (3):189-92

- Simmonds PD, Mead GM, Lee AH, Theaker JM, Dewbury K, Smart CJ. Orchiectomy after chemotherapy in patients with metastatic testicular Cancer. Is it indicated?//Cancer. 1995 Feb 15;75 (4):1018-24

- Ondrus D, Hornk M, Breza J, Mat’oska J, Schnorrer M, Belan V, et al.: Delayed orchiectomy after chemotherapy in patients with advanced testicular cancer//Int Urol Nephrol. 2001;32 (4):665-7

- Brown J A, Bihrle R, and. Foster RS: Delayed orchiectomy at postchemotherapy retroperitoneal lymph node dissection due to laterality of retroperitoneal metastatic pattern consistent with testicular primary: assessment of pathologic findings//Urology. 2008;71: 911-914

- Fedyanin M, Tryakin A, Titov D, T. Zakharova, Fainstein, K. Figurin, et al.: Importance of maintenance of dose intensity (DI) during induction chemotherapy (iCT) for metastatic nonseminomatous germ cell tumors (NSGCT)//J Clin Oncol 27, 2009 (suppl; abstr e16063)

- Ramani VA, Grey BR, Addla SK, Dunham MP, Sangar VK, Clarke NW. Histological outcome of delayed orchidectomy after primary chemotherapy for metastatic germ cell tumour of the testis//Clin Oncol (R Coll Radiol). 2008 Apr;20 (3):247-52