Влияние сточных вод г. Гусиноозерска на ихтиофауну оз. Гусиное

Автор: Бобкова Е.А., Иметхенов А.Б.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (34), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются проблемы влияния сточных вод г. Гусиноозерска на зоопланктон и зообентос оз. Гусиное, приведшие к сокращению их численности и уменьшению биомассы

Сточные воды, очистные сооружения, зоопланктон, зообентос

Короткий адрес: https://sciup.org/142148071

IDR: 142148071 | УДК: 628.3:597.2/5(571.54)

Текст научной статьи Влияние сточных вод г. Гусиноозерска на ихтиофауну оз. Гусиное

Среди водоемов Забайкалья озеро Гусиное является одним из важнейших по интенсивности водохозяйственного и рыбохозяйственного использования. В связи с этим озеро претерпевает значительные антропогенные нагрузки, связанные с несколькими источниками загрязнения. Помимо эксплуатации озера как водоема-охладителя Гусиноозерской ГРЭС, которая привела к изменению гидрологического режима прилегающей к сбросу акватории, стабильным и существенным во времени источником загрязнения являются очистные сооружения г. Гусиноозерска и ст. Гусиное озеро.

По данным Управления водных ресурсов озера Байкал, сброс очищенных сточных вод МУП "Водоканал" (г. Гусиноозерск) составляет 2,6-3,6 млн. м3 воды в год (данные за 2003-2007 гг.). В этот период сточные воды этого предприятия содержали: 95-150 мг/л нитратов, 14,5-23,8 мг/л фосфатов, 232-370 мг/л хлоридов, 268-770 мг/л сульфатов. Значение БПК полн составляло 4,25-9,78 мг/л, ХПК – 35-60 мг/л. Все эти факты свидетельствуют о низком качестве очистки сточных вод. Если учесть, что сброс этих вод осуществляется в районе теплового влияния Гусиноозерской ГРЭС, наносимый ущерб озеру существенно увеличивается.

В рамках рыбохозяйственного мониторинга в 2009 г. Байкальским филиалом Госрыбцентра (Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства) были проведены исследования по оценке воздействия очищенных сточных вод г. Гусиноозерска на гидробионтов оз. Гусиное.

Сброс хозбытовых сточных вод г. Гусиноозерска расположен в зоне непосредственного влияния теплых сбросных вод после охлаждения оборудования Гусиноозерской ГРЭС. По этой причине оценить влияние непосредственно сбросных вод МУП "Водоканал" на ихтиофауну озера весьма затруднительно. Обычно наиболее подвержены влиянию сточных вод отложенная икра и молодь рыб на первых стадиях развития. Поскольку работы были начаты уже после нерестового периода, когда инкубация икры завершилась и подросшая молодь могла мигрировать достаточно далеко от мест нереста, оценить влияние сбросных вод МУП "Водоканал" непосредственно на ихтиофауну не представлялось возможным. Поэтому оценка влияния сбросных вод на экосистему озера дана на основе результатов исследования кормовой базы рыб.

Пробы зоопланктона и зообентоса нами отбирались два раза в год – в середине июля и начале ноября 2009 г. в пунктах наибольшего антропогенного влияния:

-

- в зоне северной части озера (ГРЭС-водозабор);

-

- в районе городского водозабора, ГРЭС-сброса и городского сброса;

-

- на дачном поселке (с. Малый Хаян));

-

- в южной части озера (ст. Гусиное озеро). За период проведения научно-исследовательских работ было отобрано 16 проб зоопланктона и 20 проб зообентоса.

Результаты анализов по зоопланктону. Полученные данные показали, что состав доминирующих видов и групп зоопланктона оз. Гусиного существенно не изменился по сравнению с периодом комплексных исследований озера в 1988- 1991 гг.

Основные значительные изменения структуры сообщества зоопланктона произошли ранее и связаны с вводом в действие Гусиноозерской ГРЭС в 1976 г. [1, 2]. Дальнейшая динамика видового состава отражает продолжающийся процесс эвтрофикации. Раннее проведенные исследования в 70–80-х гг. прошлого столетия свидетельствуют о том, что влияние теплых вод Гусиноозерской ГРЭС на озеро в начальной стадии ее эксплуатации было относительно кратковременным и незначительным, отражало в целом естественное состояние биоценозов. Все это дало возможность охарактеризовать оз. Гусиное по составу зоопланктона как рачковый водоем, и при этом коловратки составляли небольшие концентрации в планктоне. В процессе деятельности ГРЭС в зоопланктоне озера численность коловраток значительно увеличилась [2], и в настоящее время наблюдается дальнейший рост их численности. В этот период существенно сменился и видовой состав коловраток. В первые годы работы электростанции из планктона озера выпали холодолюбивые коловратки (Notops brachionus, Notholca labis, Notholca sqamula) , а также ранее характерный вид для зоопланктона оз. Гусиное Conochilus unicornis . Одновременно резко снизилась численность холодолюбивой коловратки (Kellicottia longispina) , присущей олиготрофным водоемам.

В настоящее время в составе зоопланктона отмечено 32 вида зоопланктонных организмов, из них 12 – коловраток, 11 – веслоногих, 9 – ветвистоусых ракообразных.

В 2009 г. в районе городского сброса наблюдалось некоторое снижение видового разнообразия как в июле (8 видов), так и в ноябре (15 видов), в то время как в районе городского водозабора выявлено 22 вида организмов зоопланктона. В целом за весь период исследований здесь преобладали мелкие коловратки (Keratella cochlearis, Polyarthra dolichoptera) [3]. Так, например, численность коловраток в районе сброса (городского и ГРЭС) в несколько раз выше, чем в районе водозаборов в течение всего периода исследований, главным образом благодаря развитию этих двух видов ( Keratella cochlearis является основным индикатором загрязнения).

Известно, что по мере увеличения трофности численность коловраток значительно возрастает в озерах. Эта теория подтверждена рядом исследований на обширном фактическом материале. Так, например, A.Karabin [4] на материалах по 64 озерам Польши считает, что одной из причин изменений пелагического зоопланктона (увеличение численности коловраток и снижение их индивидуального веса) является резкая реакция зоопланктона на процесс эвтрофирования озер. Отмеченные факты были подтверждены и другими исследованиями [5].

Таким образом, наблюдаемое повышение численности мелких форм коловраток (район сброса очищенных хозбытовых стоков г. Гусиноозерска) свидетельствует о процессе эвтрофирования оз. Гусиное.

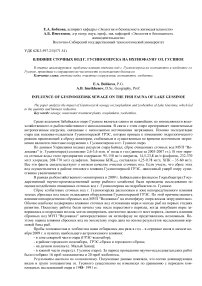

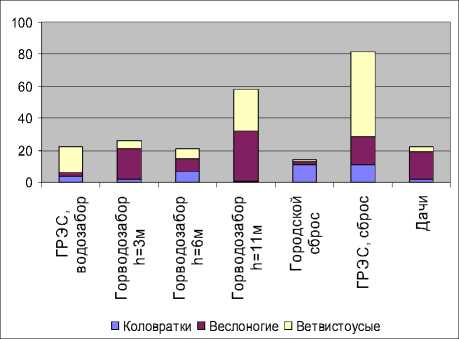

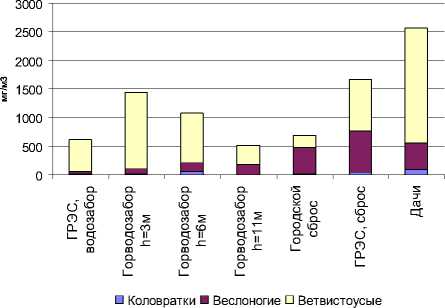

Отмечено также, что в июле месяце в зоне воздействия сточных вод городского водосброса наблюдаются самые низкие показатели численности и биомассы зоопланктона – 13,9 тыс. экз./м3 и 25,5 мг/м3 (значения биомассы ниже по сравнению с другими станциями на 1-2 порядка) (рис. 1, 2). В ноябре эта величина повысилась до 696,02 мг/м3 за счет развития рачкового планктона (веслоногих и ветвистоусых рачков).

Рис. 1. Численность зоопланктона на различных станциях оз. Гусиное в июле и ноябре 2009 г. (тыс. экз/м3)

Максимальные показатели уровня развития зоопланктона наблюдались в течение всего периода исследований в тепловодной зоне сброса вод ГРЭС, где нарушена природная сезонность развития сообщества. Высокие значения численности (81,45 тыс. экз./м3) и биомассы (2,38 г/м3) отмечались там в июле за счет развития теплолюбивого рачкового комплекса, преимущественно кладоцер (представители рода Daphnia, в основном D. сristata, несколько в меньшей степени – D. longispina). В этот же период времени на других участках озера еще не было для этого таких благоприятных условий (в естественных условиях максимальное развитие зоопланктона наблюдается в августе). В ноябре здесь также отмечались самые высокие значения численности (88,69 тыс. экз./м3) и биомассы (1,67 г/м3), при этом повысилась роль копепод – основу биомассы составили Daphnia longispina и веслоногий рачок Diapthomus graciloides.

Рис. 2. Биомасса зоопланктона на различных станциях оз. Гусиное в июле и ноябре 2009 г. (мг/м3)

Качество воды в северной части озера, определенное с помощью индекса сапробности по зоопланктону, не выявило значительных различий для отдельных исследованных участков. Значения индекса сапробности воды близки на всех станциях (от 1,49 до 1,73), что соответствует классу умеренно загрязненных вод. Однако в районе городского сброса в июле малое количество отмечавшихся видов не позволило произвести расчет индекса [3].

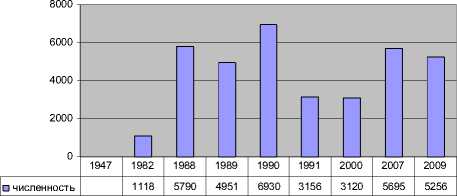

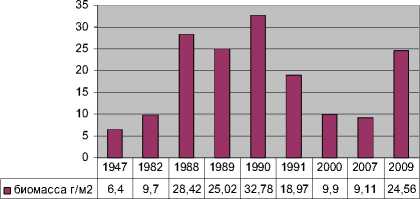

Результаты исследований по зообентосу . Начало исследований зообентоса оз. Гусиное относится к 1947 г. По данным тех лет, основу бентофауны озера составлял аборигенный вид Gammarus lacustris – типичный озерный вид, обитающий среди зарослей макрофитов, где его биомасса колебалась от 8,8 до 11,0 г/м2. Зообентос основного биотопа озера – черного ила – был представлен исключительно Chirono-mus gr. semireductus (6,5 г/м2). На чистых песках и глинистых грунтах масса бентоса не превышала 2,8 г/м2, а в среднем по озеру составила 6,4 г/м2 [5]. В дальнейшем все исследования связаны с влиянием теплых сточных вод Гусиноозерской ГРЭС на гидробионтов, обитающих непосредственно в прилегающей к сбросу акватории озера [6]. Так, например, общая численность и биомасса донной фауны в 1983 г. составили соответственно 11,18 экз./м2 и 9,7 г/м2. При этом было отмечено, что состав доминирующих групп по отношению к предшествующим материалам не изменился. В течение периода наблюдений по численности и биомассе преобладали хирономиды, а также Gammarus lacustris [6, 7].

С 1988 по 1991 гг. проводились более систематические наблюдения за состоянием бентофауны водоема. В этот период средние значения численности и биомассы зообентоса по озеру колебались от 3156 до 6930 экз./м2 и от 18,97 до 32,78 г/м2 соответственно [8]. При анализе вышеприведенных материалов была отмечена тенденция увеличения количественных показателей, в частности, увеличение биомассы в 3,2 раза, а с 1947 г. – более чем в 4 раза. Основное увеличение биомассы донной фауны этого периода произошло за счет появления двух новых видов бокоплавов – Gmelinoides fasciatus и Micruropus wohlii, которые были завезены в 80-х годах рыбаками для прикормки омуля при бормашевом лове. Высокая экологическая пластичность этих видов позволила G. fasciatus освоить прибрежно-зарослевую часть озера и зону влияния теплых вод Гусиноозерской ГРЭС, а M. wohlii – типичный песчаный биотоп. Оба вида широко распространились на заселенных участках, составив значительную часть организмов зообентоса и стали доминатами, а Gammarus lacustris стал субдоминантом. Численность хирономид сократилась, а биомасса увеличилась за счет Chironomus anthracinus . Отепленные участки были заселены преимущественно олигохетами Limnodrilus udekemianus и Tubifex tubifex . Также снизилось количество поденок и ручейников.

В последующие годы (2000 и 2007 гг.) научные исследования проводились институтом Востсиб-рыбцентр в рамках мониторинговых работ по оценке биопотенциала озер Забайкалья. Так, например, в 2000 г. литораль оз. Гусиное была заселена преимущественно байкальскими амфиподами. Среди моллюсков были отмечены виды Lymnaea ovata, Physa fontinalis. Илистый биотоп был представлен в основном личинками хирономид и олигохетами. Средние показатели численности и биомассы в целом по озеру составили 3120 экз./м2 и 9,9 г/м2. Основу численности составили амфиподы, основу биомассы -амфиподы и хирономиды [9].

По данным 2007 г., численное превосходство среди организмов зообентоса получили личинки двукрылых насекомых из семейства Chironomidae (Pseudochironomus prasinatus, Microtendipes pedellus) . Chironomus gr. semireductus , преобладающий на глубинных участках в предшествующие годы наблюдений, был немногочисленным, что, возможно, связано с динамикой его развития (вылет имаго совпал со временем сбора материала). По биомассе, как и в предыдущие годы, доминирующими организмами оставались бокоплавы, причем доля Gmelinoides fasciatus и Micruropus wohlii была приблизительно равной. Аборигенный вид Gammarus lacustris не отмечен. В целом по озеру средние количественные показатели составили 5695 экз./м2 и 9,11 г/м2.

Стоит отметить, что оз. Гусиное по составу бентофауны и уровню ее развития классифицируется как водоем мезотрофного типа. Донное население включает псаммобионтов, пело-фитофилов. Помимо стенотопных форм, приуроченных к определенным биотопам, встречаются организмы с широкой экологической валентностью.

За период исследований в 2009 г. было обнаружено 24 вида беспозвоночных из 6 систематических групп: амфиподы, хирономиды, моллюски, пиявки, олигохеты, ручейники [10].

Более бедными в плане видового разнообразия оказались илистый (Горводозабор) и песчаный (с. Малый Хаян) грунты водоема. А наиболее информативными соответственно: каменисто-илистый (Городской сброс, ст. Гусиное озеро) и каменисто-песчаный (ГРЭС-сброс, ГРЭС-водозабор) грунты.

Были отмечены некоторые изменения в видовом составе хирономид. Если в 60-х годах было зафиксировано 11 видов личинок ортокладиин, то в настоящее время - 4 вида, причем фитофильных, что говорит о росте трофности водоема .

На основе данных по смене видового состава по представленным подсемействам хирономид был рассчитан хирономидный индекс [11], показывающий степень загрязненности исследуемого водоема. Так, в общем по оз. Гусиное он равнялся К=1,10, что говорит об умеренной загрязненности вод данного водоема.

Наряду с хирономидами в составе бентоса обнаружено большое содержание же гаммарид: байкальские виды гаммарид Micruropus wohlii и Gmelinoides fasciatus занимают практически все биотопы. Они отличаются высокой экологической пластичностью, пониженной оксифильностью и в настоящее время заняли в оз. Гусиное господствующее положение. Аборигенный вид Gammarus lacustris отмечен не был. Было отмечено сокращение оксифильных групп беспозвоночных - личинок ручейников и поденок, моллюсков, личинок хирономид п/с Orthocladiinae , их замещают группы организмов с низкой чувствительностью к загрязнениям, таких как пиявки, олигохеты, личинки хирономид п/с Tanypodinae и Chironominae .

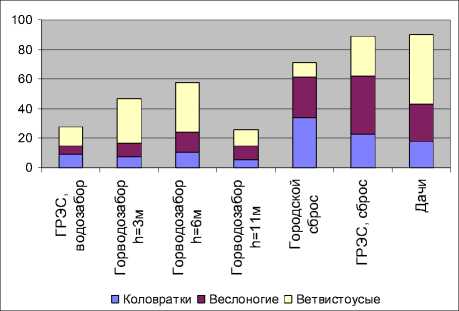

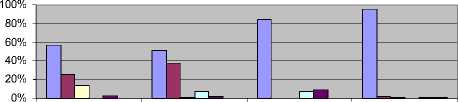

На участке в зоне воздействия очищенных сточных вод (Городской сброс) на каменисто-илистом грунте было отмечено наибольшее развитие олигохет, являющихся очевидными биоиндикаторами продолжительного загрязнения вод биогенными веществами. Здесь наблюдается самый высокий процент численности хирономид (38% от общей численности). Преобладающими по численности были гамма-риды, по массе - гаммариды и моллюски (рис. 3). Численность и биомасса зообентоса составляет соответственно 11088 экз./м2 и 45,14 г/м2, что более чем в 2 раза превышает показатели на других участках и средние по озеру.

численность

илистый каменисто-илистый песчаный (Дачи каменисто-

(Горводозабор) (Городской (с. Малый Хаян)) песчаный (ГРЭС-водозабор, ст. сброс, ГРЭС-

Гусиное озеро) водозабор)

Биомасса

илистый каменисто- песчаный (Дачи каменисто-

(Горводозабор) илистый (с. Малый Хаян)) песчаный

(Городской (ГРЭС-сброс, водозабор, ст. ГРЭС-

Гусиное озеро) водозабор)

Гаммариды Хирономиды Моллюски Олигохеты Пиявки Ручейники

Гаммариды Хирономиды Моллюски Олигохеты

Пиявки Ручейники

Рис. 3. Соотношение основных групп зообентоса на грунтах исследуемых точек по численности и биомассе в 2009 г.

Средние показатели численности и биомассы донных сообществ на илистых грунтах (Городской водозабор) составили 1320 экз./м2 и 16,45 г/м2. Преобладающими видами, как и на илисто-песчаном грунте, являются гаммариды, хирономиды и моллюски, большую массу составили пиявки.

Каменисто-песчаный грунт (ГРЭС-сброс, ГРЭС-водозабор) характеризуется следующими количественными показателями - 4840 экз./м2 и 20,26 г/м2, абсолютными доминантами являются гаммариды.

Наименьшие количественные показатели были отмечены на песках (Дачи, с. Малый Хаян)), что естественно для данного биотопа, составив 1480 экз./м2 и 7,885 г/м2. Основу численности и биомассы составили гаммариды.

При анализе распределения численности и биомассы основных таксономических групп по изучаемым биотопам прослеживается картина полного доминирования гаммарид с вытеснением второго по значимости хирономидного комплекса, увеличение роли олигохет в зоне сброса сточных вод и снижение экологически чувствительных групп донных организмов - моллюсков и ручейников.

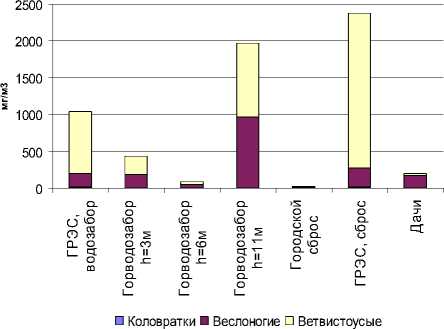

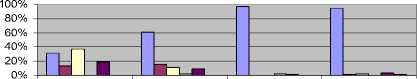

Межгодовая динамика изменения численности и биомассы основных групп зообентоса в целом по озеру аналогична процессам, происходящим на основных грунтах озера, и лишь подтверждает общую динамику спада значимости экологически чувствительных видов (хирономид, моллюсков) и замену их более экологически вариабельными (гаммариды, олигохеты) (рис. 4).

Численность

Гаммариды Хирономиды Моллюски Олигохеты

Рис.4. Межгодовые изменения численности (экз./м2) и биомассы (г/м2) зообентоса оз. Гусиное

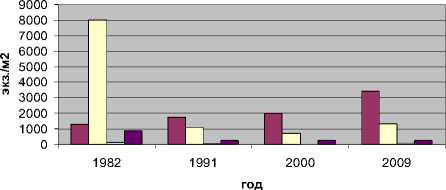

В целом средние показатели уровня развития всех донных животных по озеру в исследуемых биотопах в 2009 г. составили 5256 экз./м2 и 24,56 г/м2. Анализируя полученные данные в межгодовом аспекте, можно проследить постепенное увеличение параметров численности и биомассы (рис. 5). Такая тенденция в общем виде является показателем эвтрофикации водоема. Снижение уровня развития зообентоса в 2000-2007 гг. объясняется низким уровнем воды в озере [12].

численность, экз./м2

биомасса г/м2

Рис. 5. Межгодовые изменения численности и биомассы зообентоса оз. Гусиное

В целом за последние 20 лет на акватории северной части озера наблюдаются высокие количественные показатели зоопланктона и зообентоса (по зоопланктону - превышающие их). Наблюдающиеся изменения в структурном составе планктонного и бентосного сообществ характерны для интенсивно загрязняемого водоема, что наиболее выражено в районе сброса очищенных сточных вод г . Гусиноозер-ска и сброса теплых вод ГРЭС.

Приведенные нами данные свидетельствуют о значительном антропогенном влиянии на экосистему в северной части оз. Гусиного, являющегося причиной эвтрофирования озера. В целом уровень развития зоопланктона и зообентоса оз. Гусиного в 2009 г. соответствовал, как и в предыдущие годы, мезо-трофному типу озер низшей градации. Однако при увеличении антропогенной нагрузки возможно значительное повышение уровня трофности озера.