Влияние строительства магистрального газопровода на почвенный покров в условиях Центральной Якутии

Автор: Оконешникова М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 9, 2012 года.

Бесплатный доступ

Определены возможные нарушения мерзлотных почв при строительстве газопровода в Центрально-Якутской равнине, охватывающей бассейн среднего течения реки Вилюй. Проведена оценка устойчивости почв к техногенному воздействию в зависимости от глубины сезонного оттаивания, строения почвенного профиля, характера и мощности органогенных горизонтов.

Почвенный покров, почвы, многолетняя мерзлота, техногенное воздействие, устойчивость почв

Короткий адрес: https://sciup.org/14082647

IDR: 14082647 | УДК: 622.691.4.053:631.4(571.56-191.2)

Текст научной статьи Влияние строительства магистрального газопровода на почвенный покров в условиях Центральной Якутии

Строительство магистрального газопровода от Среднетюнгского газоконденсатного месторождения до с. Тамалакан Верхневилюйского района Республики Саха (Якутия) предусмотрено в рамках масштабной программы газификации сельских населенных пунктов Республики Саха (Якутия). Общая протяженность газопровода составляет 135,2 км и тянется длинной узкой полосой на север от р. Вилюй по нерасчлененным и слаборасчлененным участкам междуречья рек Тюнг и Тюкян, включая переходы через р. Тюнг в северной части (64º47' с.ш) и через р. Вилюй в южной части (63º26' с.ш). Детальное обсуждение почвенного покрова на участках переходов газопровода через реки Тюнг и Вилюй показало существенное различие в пространственном распределении зональных типов почв. В почвенном покрове северной части трассы газопровода преобладают криоземы типичные и глееватые, южной части – мерзлотные палевые типичные и палевобурые оподзоленные почвы [1,2].

Цель настоящей работы – оценить основные виды воздействия на почвенный покров при строительстве газопровода и определить возможные изменения современного состояния мерзлотных почв.

Объекты и методы исследования . Район строительства газопровода входит в западную половину Центрально-Якутской равнины, покрытой древнеаллювиальными и аллювиальными четвертичными отложениями [3]. Абсолютные отметки по полосе трассы меняются от 104 до 230 м над ур. м.

Климат резко континентальный, очень холодный и полузасушливый. Среднемесячная температура воздуха в июле составляет плюс 16,9–17,9°С, в январе минус 37,1–37,8°С. Годовое количество осадков составляет 215–245 мм, из них наибольшее количество выпадает в теплый период (V–IX) 145–159 мм, или 67%, в холодный период (X–IV) – 70–86 мм, или 33% [4]. Низкие зимние температуры воздуха обусловливают при небольшом снежном покрове интенсивное и глубокое промерзание почв и их позднее оттаивание. В зависимости от литологических и физических свойств почв, типа растительности и экспозиции склона глубина сезонного оттаивания колеблется от 0,3 до 1,5 м. Многолетняя мерзлота сохраняется повсеместно.

Большая часть проектируемой трассы проходит по лесным массивам, незначительная часть трассы (около 30%) – по суходольным и пойменным лугам разного уровня (низкая, средняя, высокая), старичным и термокарстовым озерам с болотной растительностью. Преобладают лиственничники моховые с участием лиственничников брусничных и небольшой примесью сосняков толокнянково-лишайниковых и сосноволиственничных лесов. Незначительные площади занимают ерники и ивняки. Луговая растительность пред- ставлена осоковыми и вейниково-осоковыми, злаково-разнотравными, осоково-вейниковыми, хвощевыми лугами. Промежуточное положение между луговой и кустарниковой растительностью занимают мари с участием березы тощей и ивы черничной. Травяно-кустарничковый покров представлен багульником, голубикой, осоками, пушицей узколистной и рыжеватой, вейником Лангсдорфа и разнотравьем (ирис щетинистый, сабельник болотный и др.).

При изучении почвенного покрова разрезы закладывались на основных элементах рельефа и растительных группировках вдоль проектируемой трассы газопровода. Использовались сравнительногеографические, морфологические, картографические методы исследования. Определение физикохимических свойств и гранулометрического состава почв проводилось общепринятыми методами [5,6].

Результаты и обсуждение. На территории трассы газопровода зональным типом почв являются мерзлотные палевые типичные, палево-бурые типичные, глееватые и оподзоленные, криоземы типичные и глееватые. Широкое распространение имеют также мерзлотные перегнойно- и торфянисто-глеевые почвы, формирующиеся на плоских нерасчлененных участках плато и в различных озерных и безозерных депрессиях рельефа среди тайги. На обширных плоских луговых участках остаточно мелкодолинного характера вокруг озер встречаются мерзлотные дерново-глеевые почвы. В пойменной части развиты аллювиальные дерновые типичные, глеевые, глееватые и торфянисто-глеевые почвы.

К основным видам воздействия на почвенный покров при строительстве магистрального газопровода можно отнести:

-

• отчуждение земельных участков под строительство газопровода;

-

• механическое нарушение почв;

-

• химическое загрязнение почв.

Установлено, что общая площадь прямого воздействия на почвенный покров при прокладке газопровода составляет 241,4 га. В результате разработки траншей землеройной техникой в пределах полосы отвода шириной 20 м на землях лесного фонда и 28 м на землях сельскохозяйственного назначения нарушается весь почвенный профиль, происходит перемешивание и преобразование горизонтов, возможно усиление термоэрозионных и нежелательных криогенных явлений (термокарст, оплывание, оседание). В торфянистоглеевых почвах заболоченных долин рек нарушение почвенно-растительного покрова может сопровождаться возрастанием глубины оттаивания сильнольдистой мерзлоты и подтоплением территории.

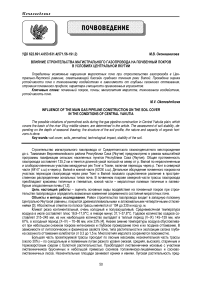

При оценке устойчивости почв к механическим нарушениям в условиях Центральной Якутии на первый план выходят следующие характеристики почв: мощность слоя сезонного оттаивания и строение профиля, мощность органогенного (гумусового) горизонта, содержание гумуса, плотность сложения, полевая влажность и гранулометрический состав (табл.).

В зоне распространения многолетнемерзлых пород мощность профиля определяется глубиной сезонного оттаивания почвенного слоя. В изученных почвах наименьшей глубиной оттаивания отличаются почвы северной части трассы (участок перехода газопровода через р. Тюнг). Криоземы глееватые, типичные и торфянисто-глеевые почвы, занимающие основную часть площади участка маломощны, имеют грубогумусовый, торфяной, минеральный криотурбированный и глеевый тиксотропный горизонты. Рыхлая органогенная толща с высоким содержанием органического вещества выполняет важную роль термо- и влагоизолято-ра. Нарушение этой толщи, особенно его уничтожение, может привести к усилению увлажнения, оттаиванию мерзлоты, активизации криогенных процессов в почвах (пучение и просадки).

В южной части трассы (участок перехода газопровода через р. Вилюй) глубина сезонного оттаивания увеличивается до 70-120 см и встречающиеся здесь почвы имеют хорошо развитый профиль. Широко распространенные аллювиальные дерновые типичные, глеевые и глееватые почвы в верхней части состоят из средне уплотненного дерново-гумусового горизонта суглинистого гранулометрического состава. Механические нарушения гумусового горизонта могут вызвать ухудшение физических свойств почв, усиление или развитие процессов оглеения и тиксотропности, оттаивание мерзлоты, активизацию водной эрозии.

В основной части трассы магистрального газопровода преобладают палево-бурые типичные, глееватые и оподзоленные, палевые типичные почвы с глубиной сезонного оттаивания 75-90 см в суглинистых и около 150 см в песчаных разновидностях. Характер и мощность гумусового горизонта может быть различный в зависимости главным образом от степени дренированности, чаще всего формируется грубогумусовый рыхлый, реже гумусовый уплотненный, сравнительно сухой, но маломощный горизонт. В профиле почв проявляются морозобойное растрескивание и образование криослоистой структуры в надмерзлотном (слабольдистом) горизонте. Решающее значение при механическом нарушении имеет положение почв в рельефе. На склонах и отрицательных элементах рельефа возможно интенсивное увеличение влажности, льдистости, тиксотропности и активизации эрозионных и солифлюкционных процессов. Менее устойчивы к механическим воздействиям кри-оземы глееватые и торфянисто-глеевые почвы, занимающие около 30% от площади трассы. Основными особенностями этих почв являются: грубогумусовый и торфянистый характер органогенного горизонта, близкое залегание льдистой мерзлоты, постоянная переувлажненность профиля, наличие признаков криотурбацион-ных процессов (перемешанность материала органо-минеральных горизонтов, отсутствие признаков диффе- ренциации и.т.д.). Нарушение структуры почвенно-растительного покрова также может сопровождаться оттаиванием мерзлоты, временным или постоянным подтоплением территории.

Почвы трассы строительства газопровода и их некоторые характеристики

|

Почва |

■_____ 05 О |

2 s о “ “ S S о о 5 т со zr ® S з о го 2 о 1 о о |

g о О |

6 ф 2 О 2 X Го ЕР |— &g О Р о ? 2 о |

1_______ |

о -° -Б о о 1= |

О 05 05 о 1= |

2 2 О О V 05 X 05 2 О |

|

Участок перехода газопровода через р. Тюнг |

||||||||

|

Криозем типичный |

1,3 |

26 |

О-CR |

8 |

47,1* |

0,2 |

98,5 |

Не опр. |

|

Криозем глееватый |

7,1 |

35 |

О-Оао-CRg |

3 |

34,2* |

0,3 |

118,8 |

Не опр. |

|

Торфянисто-глеевая |

3,3 |

24 |

Т-G |

13 |

51,3* |

0,2 |

335,7 |

Не опр. |

|

Аллювиальная дерновая глееватая |

0,3 |

75 |

Аd-АВ-Вg |

5 |

3,3 |

1,0 |

44,8 |

28,7 |

|

Аллювиальная дерновая перегнойная |

0,3 |

60 |

Н-В |

4 |

24,5* |

0,3 |

33,3 |

37,0 |

|

Участок перехода газопровода через р. Вилюй |

||||||||

|

Палевая типичная |

0,4 |

70 |

О-АВ-Вса-В |

8 |

5,1 |

0,7 |

22,9 |

40,9 |

|

Палево-бурая оподзо-ленная |

1,4 |

120 |

О-А-АЕL-В-ВС |

8 |

2,3 |

1,0 |

16,8 |

7,8 |

|

Аллювиальная дерновая типичная |

2,5 |

95 |

Аd-А-В-ВС |

8 |

3,5 |

1,1 |

29,1 |

35,6 |

|

Аллювиальная дерновая глеевая и глееватая |

6,0 |

80 |

Аg-Вg-ВСg |

7 |

3,0 |

1,0 |

49,0 |

32,3 |

|

Аллювиальная торфянисто-глеевая |

1,0 |

70 |

АТ-Вg-ВСg |

7 |

15,9 |

0,5 |

94,0 |

42,5 |

|

Основная трасса газопровода |

||||||||

|

Палевая типичная |

39,5 |

75 |

О-А-В-Вса-ВС |

8 |

7,1 |

0,8 |

23,5 |

44,2 |

|

Палево-бурая типичная и глееватая |

86,2 |

90 |

О-АО-В-ВС(g) |

8 |

10,6 |

0,6 |

34,7 |

35,1 |

|

Палево-бурая оподзо-ленная |

8,9 |

140 |

О-А-АЕL-В-ВС |

5 |

2,0 |

1,0 |

18,0 |

8,5 |

|

Криозем глееватый |

50,3 |

40 |

О-Оао-CRg |

5 |

35,0* |

0,3 |

94,5 |

Не опр. |

|

Торфянисто-глеевая |

13,3 |

50 |

Т-G |

15 |

54,6* |

0,3 |

330,8 |

Не опр. |

|

Дерново-глеевая |

12,4 |

80 |

Аd-А-Вg-ВСg |

9 |

8,5 |

1,1 |

42,8 |

37,0 |

|

Аллювиальная дерновая типичная |

3,0 |

90 |

Аd-А-В-ВС |

8 |

7,7 |

1,0 |

30,7 |

38,2 |

|

Аллювиальная дерновая глеевая и глееватая |

4,2 |

80 |

Аg-Вg-ВСg |

7 |

3,4 |

1,0 |

50,5 |

40,8 |

В целях снижения деградации почв и почвенного покрова необходимо соблюдение всех экологических, агротехнических, строительных и других требований к производству земляных работ, изложенных в строительных нормах на земляные сооружения [7,8]. Все эти требования и правила позволяют организовать процесс прокладки газопроводов с наименьшим ущербом для почв и ландшафтов. Кроме того, они преду- сматривают проведение обязательной рекультивации земель и рельефа, которая должна проходить в два этапа: этап технической рекультивации и этап биологической рекультивации.

Химическое загрязнение почв трассы газопровода возможно при эксплуатации или ремонте технических средств, используемых при прокладке газопровода, при нарушении технологии строительства, заправке автотракторной и другой техники горюче-смазочными и другими материалами, при аварийных ситуациях и их ликвидации, горении газовых факелов. При соблюдении технологического регламента химическое загрязнение почв должно иметь локальный характер, однако, в условиях, благоприятных для миграции вещества (склоновых, пойменных) может приобрести площадные формы. Загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами и тяжелыми металлами является наиболее распространенным на этапе строительства газопровода. Присутствие в почвенном покрове трассы газопровода почв с высоким содержанием органического вещества, маломощность профиля, недостаток тепла (ограничивает условия разложения), и близкое залегание мерзлоты предопределяют повышенную опасность устойчивого накопления элементов-загрязнителей.

Исходя из изложенного, мерзлотные почвы трассы газопровода по устойчивости к механическому и химическому воздействию можно условно разделить на две группы:

-

• неустойчивые – криоземы типичные, глееватые и торфянисто-глеевые почвы с мощностью слоя сезонного оттаивания менее 50 см и рыхлым водонасыщенным оторфованным горизонтом;

-

• слабоустойчивые – палевые типичные, палево-бурые типичные, глееватые и оподзоленные, дерново-глеевые, аллювиальные дерновые типичные, перегнойные, глеевые и глееватые почвы с мощностью слоя сезонного оттаивания более 50 см и сравнительно сухим уплотненным дерново-гумусовым горизонтом.

На этапе строительства и эксплуатации газопровода в пределах зон воздействия объектов газопроводной системы (газораспределительные станции, резервуарный парк, вспомогательные сооружения) следует расположить пункты эпизодических мониторинговых наблюдений за состоянием и загрязнением почв. В дальнейшем (на период эксплуатации) на базе первых должны формироваться стационарные пункты режимных почвенных мониторинговых наблюдений.

Выводы

-

1. Устойчивость мерзлотных почв к техногенному воздействию определяется главным образом глубиной сезонного оттаивания, мощностью и характером органогенного (гумусового) горизонта. Основным видом воздействия на почвенный покров при строительстве газопровода является механическое нарушение почв.

-

2. Механическое нарушение почв (сведение леса, земляные работы, передвижение тяжелых машин, тракторов и бульдозеров) может привести к оттаиванию мерзлоты, развитию или усилению процессов огле-ения и тиксотропности, водной эрозии почв, к активизации нежелательных криогенных трансформаций почвенного покрова (термокарст, сопровождаемый термоэрозией, оседанием и т.п.) и прогрессивному заболачиванию территории.