Влияние структуры хирургических инструментов на оперируемые ткани животных

Автор: Сахно Н.В., Ватников Ю.А., Шадская А.В., Кулешов С.М., Куликов Е.В., Кротова Е.А., Семенова В.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить влияние микроструктуры различных режущих элементов в хирургии на регенерацию тканей. Данная проблема заключается в увеличении числа послеоперационных осложнений и случаев длительного заживления ран, а иногда переход острого процесса в хронический, что свидетельствует о нерешенности вопросов послеоперационной регенерации поврежденных тканей. Для изучения регенераторных особенностей тканей выполнили разноплановые операции (n=28) у телят, коз, собак. Помимо режущих инструментов исследовали заостренную часть спиц для чрескостного остеосинтеза, а также пилы при ампутации рогов, фетотомии у коров и коз. С использованием сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM-1000 проведен анализ микроструктуры поверхности режущей части различных инструментов в низковакуумном режиме Standart Mode. При этом установлено, что во время выполнения разрезов лезвием из углеродистой стали отмечали незначительное затруднение при резании тканей из-за менее выраженного у него «эффекта пилы» в отличие от лезвия хирургического Stainless steel, но вместе с тем в процессе регенерации тканей после наложения швов наблюдали меньшее количество раневого отделяемого, чем при использовании лезвия Stainless steel...

Операция, хирургические инструменты, режущий элемент, микроструктура, разъединение тканей, раны, регенерация тканей

Короткий адрес: https://sciup.org/140248938

IDR: 140248938 | УДК: 619:672.716 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-4-113-125

Текст научной статьи Влияние структуры хирургических инструментов на оперируемые ткани животных

Введение. Хирургический метод имеет не только лечебный эффект, но и выраженное разрушающее действие на ткани и органы, что само по себе может вызвать различные сдвиги в организме животного. Поэтому хирургу необходимо не только сохранить жизнь пациента, объективно оценить компенсаторные возможности больного организма, степень риска вмешательства, разработать мероприятия, устраняющие или снижающие опасность операции, но и определить рациональную хирургическую тактику, максимально сберечь функцию органов и тканей, подвергаемых операции. При этом следует учитывать анатомическую доступность, физиологическую дозволенность, техническую возможность оперативного вмешательства [2].

Показания к разрезам в ветеринарной хирургии весьма разнообразны, поэтому различны и способы их выполнения. Однако во всех случаях необходимо соблюдать бережное отношение к тканям и органам, учитывать функциональное значение органа и его восстановительные способности. Разрезы не должны нарушать кровоснабжение и иннервацию тканей в оперируемой области, затруднять соединение краев раны швами, замедлять заживление ран и дальнейшую функциональную нагрузку тканей. Величина, форма и направление разреза в каждом от- дельном случае зависят от анатомотопографических особенностей оперируемой области [3]. Поэтому оснащенность хирурга современными и, что самое главное, разнофункциональными и узкоспециализированными инструментами важна для успеха оперативного лечения животных.

Цель исследования. Изучить влияние микроструктуры различных режущих элементов в хирургии на регенерацию тканей.

Материалы и методы. На базе инновационного научно-исследовательского испытательного центра коллективного пользования Орловского ГАУ имени Н.В. Парахина с использованием сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) Hitachi TM-1000 (рис. 1) проведен анализ микроструктуры поверхности режущей части различных инструментов в низковакуумном режиме Standart Mode. Расстояние между верхней частью исследуемого образца и верхней частью шахты под столик с образцом составило 1,0 мм. Перед исследованием образцов с них снимали заводскую смазку и обезжиривали этиловым ректификованным спиртом 96 % [12, 13].

Рис. 1. Сканирующий электронный микроскоп модели TM-1000 фирмы Hitachi Science Systems Ltd

Для изучения регенераторных особенностей тканей на базе ветеринарного лечебнодиагностического центра Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Па- рахина» и Департамента ветеринарной медицины Российского университета дружбы народов выполнили разноплановые операции (n=28) у телят, коз (вскрытие абсцессов, ревизия и уши- вание ран), у собак (вскрытие абсцессов, удаление новообразований, овариогистероэктомия, остеосинтез) [4, 5, 7, 10]. Помимо режущих инструментов исследовали заостренную часть спиц для чрескостного остеосинтеза, а также пилы (дуговые, листовые, проволочные при ампутации рогов, конечностей, проведении фето-томии у коров и коз).

Достоверность результатов относительно друг друга и относительно нормы оценивали по стандартному критерию Стьюдента. Значения P <0,05 считались значимыми. Все анализы были выполнены с использованием программного обеспечения SPSS для Windows версии 20.

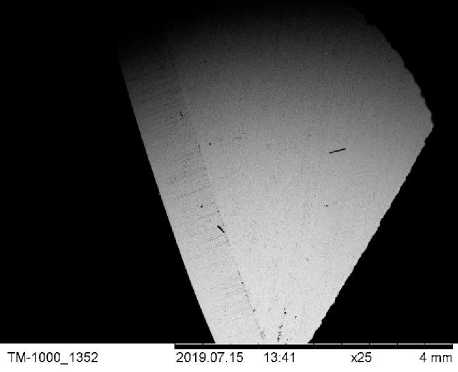

Результаты исследований и их обсуждение. В последнее время широко используют скальпели со съемным лезвием для разъединения мягких тканей. Режущий элемент каждого из анализируемых лезвий (рис. 2–7) имеет небольшой угол заточки, предназначенный для резания мягких тканей. Известно, что оптимальные режущие свойства лезвия хирургического зависят также от микрогеометрии режущей кромки лезвия, ширина которой и высота ее микронеровностей должны быть от 2 до 5 мкм, при этом обеспечивается «эффект пилы» [1, 3, 15].

Следует отметить, что у режущих элементов лезвий хирургических для мягких тканей угол заточки составляет от 12 до 25°, для рассечения хрящей – от 30 до 35°, и для разрезания костных тканей – 40°. При этом, чем меньше угол заострения, тем острее скальпель и тем быстрее он теряет остроту. Эффект облегчения резания тканей наблюдается также при уменьшении угла наклона лезвия по отношению к разрезаемому материалу и замедлении скорости протягивания скальпеля. При проколе мягких тканей лезвие скальпеля должно располагаться под углом 90° к поверхности ткани, а при выполнении их рассечения – под углом около 45°. Вместе с этим другим хирургическим инструментом, предназначенным для разъединения тканей или отделения их частей, являются ножницы, причем угол их заточки соответствует 70– 85° [1, 3].

TM4000J351

2019.07.15 13:38

х25 4 mm

Рис. 2. Поверхность режущего элемента лезвия хирургического Stainless steel (ув. 25), СЭМ-изображение

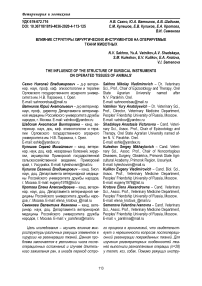

TM-1000 1348

2019 07 15 13:34

Рис. 3. Поверхность режущего элемента лезвия хирургического Stainless steel (ув. 1 000), СЭМ-изображение

При использовании тупых инструментов не только затрудняется работа хирурга, но и повышается риск нагноения операционной раны. В данном случае формируются микронекрозы ее краев вследствие увеличения размеров микронеровностей лезвия, которые приводят к образованию на краях раны значительных микроразрывов и микролоскутов, где нарушается трофика тканей [1, 9, 11].

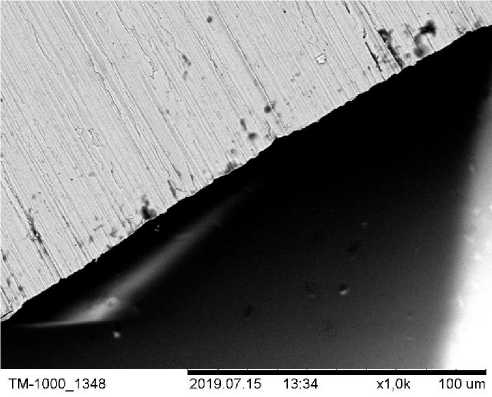

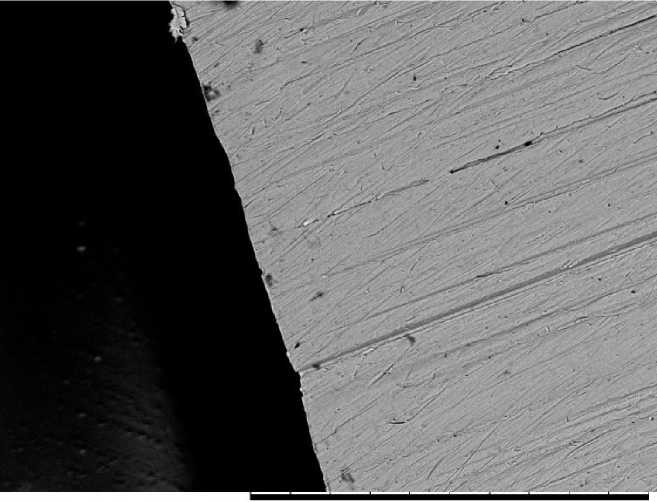

При сканирующей электронной микроскопии поверхности режущего элемента лезвий хирургических двух разных моделей было выявлено заметное отличие в их заточке. Во время проведения операций и выполнения разрезов лезвием из углеродистой стали (рис. 4, 5 и 7) установлено незначительное затруднение при реза- нии тканей из-за менее выраженного у него «эффекта пилы» в отличие от лезвия хирургического Stainless steel (рис. 2, 3 и 6).

Однако в данном случае в процессе регенерации тканей после наложения швов наблюдали меньшее количество раневого отделяемого, чем при использовании лезвия Stainless steel. В целом уменьшение воспалительных процессов и заживление операционных ран происходило быстрее у животных (телят, коз, собак и кошек) после использования лезвия хирургического из углеродистой стали. Сроки заживления ран у этих животных наступали на 1,2 ± 0,04 суток раньше, чем у животных после применения лезвия хирургического Stainless steel.

Рис. 4. Поверхность режущего элемента лезвия хирургического из углеродистой стали (ув. 25), СЭМ-изображение

TM-1000 1355

201907.15 13:46

x1,0k 100 um

Рис. 5. Поверхность режущего элемента лезвия хирургического из углеродистой стали (ув. 1 000), СЭМ-изображение

Применение лезвия хирургического из углеродистой стали выявило уменьшение признаков воспаления с купированием воспалительного отека и переход раневого процесса из первой во вторую фазу заживления на 3–4-е сутки после оперативного вмешательства. В то время как при применении лезвия хирургического Stainless steel отек купировался к 4–5-м суткам после оперативного вмешательства. При этом срок появления грануляций в первом случае составлял у телят 2,1±0,13 суток, у коз 2,3±0,11, у собак 2,4±0,10, у кошек – 2,0±0,12 суток, а после использования лезвия хирургического Stainless steel – соответственно: на 3,2±0,21; 3,4±0,18; 3,6±0,28 и 2,8±0,14 суток.

TM-1000 134S x10k

10 um

2019.07.15 13:31

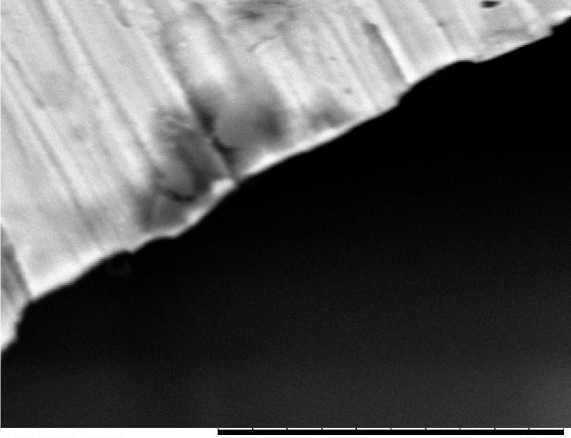

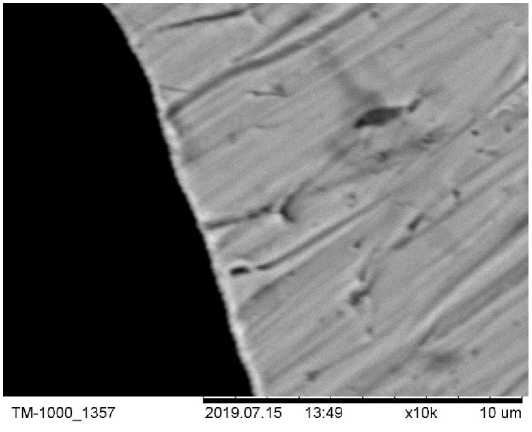

Рис. 6. Поверхность режущего элемента лезвия хирургического Stainless steel (ув. 10 000), СЭМ-изображение

Рис. 7. Поверхность режущего элемента лезвия хирургического из углеродистой стали (ув. 10 000), СЭМ-изображение

В целом, независимо от сроков регенерации тканей у животных разных групп, наблюдали благоприятное течение раневого процесса и заживление травмированных тканей по первичному натяжению. Раны заживали без признаков инфильтрации, в отделяемом ран было небольшое количество секрета. Формировался нежный, легко смещаемый, негипертрофический кожный рубец.

К инструментам для разъединения тканей относят также пилы (дуговые, листовые, проволочные), а для прокалывания тканей применяют хирургические иглы и спицы для чрескостного остеосинтеза. Последние используются при проведении операций на костях [3]. В этой связи был проведен также анализ микроструктуры поверхности проволочных пил (рис. 8–13), которые используют для ампутации, например дистальных отделов конечностей с прерыванием кости по длине (поперечная остеотомия). Для перепиливания кости часто используют проволочную пилу Оливекрона с держателями Джиг-ли.

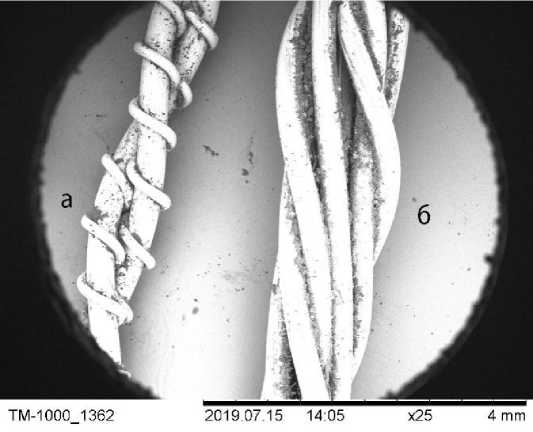

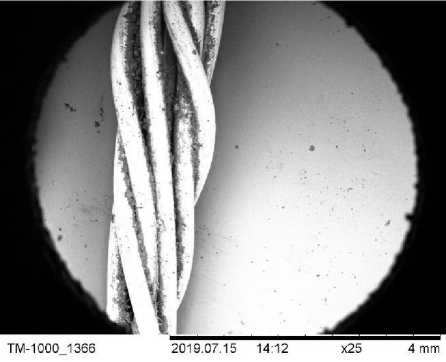

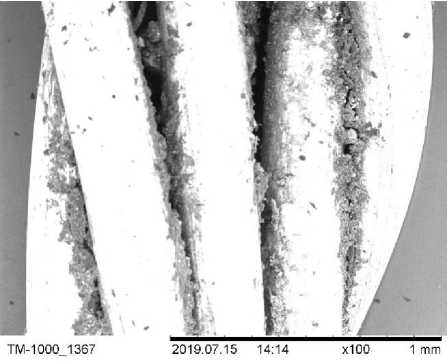

Рис. 8. Поверхность проволочной пилы Оливекрона (а) и проволочной пилы для фетотомии (б) (ув. 25), СЭМ-изображение

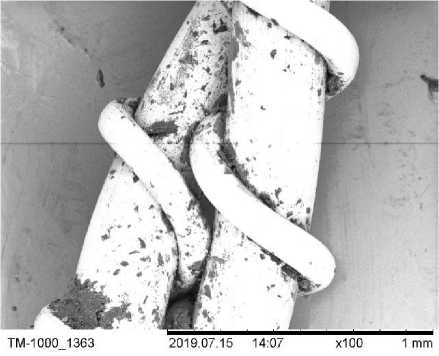

Рис. 9. Поверхность проволочной пилы Оливекрона (ув. 100), СЭМ-изображение

Анализ поверхности пил разных конструкций, них недостаточно удалена заводская смазка, представленных на микрофотографиях при раз- которая хорошо удерживает пыль.

личном фокусном расстоянии показал, что на

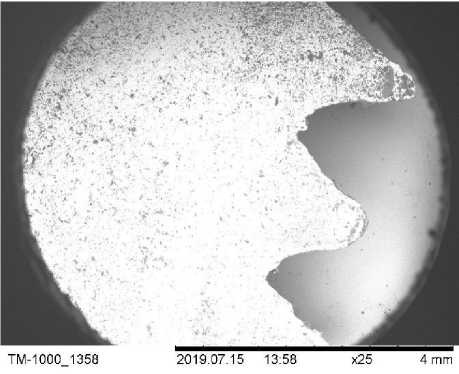

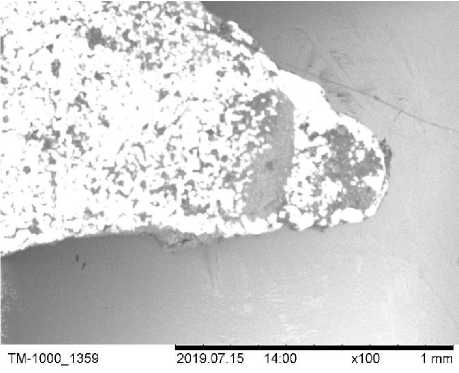

Рис. 10. Поверхность проволочной пилы для фетотомии (ув. 25), СЭМ-изображение

Рис. 11. Поверхность проволочной пилы для фетотомии (ув. 100), СЭМ-изображение

Возможно, в том числе и поэтому (а не только из-за обширности травмы при ампутациях) после применения пил для остеотомии у животных формировался обширный фибринозно-лейкоцитарный струп между краями операционных ран. При этом расстояние между сопоставленными краями ран составило у собак 0,6–1,1 см, а у кошек в пределах 0,5 см. Применение пил провоцировало заживление ран вторичным натяжением у большинства животных.

Рис. 12. Поверхность режущего элемента пилы дуговой для остеотомии (ув. 25), СЭМ-изображение

Рис. 13. Поверхность режущего элемента пилы дуговой для остеотомии (ув. 100), СЭМ-изображение

Очевидно, что механическое снятие заводской смазки и обезжиривание этиловым ректификованным спиртом 96 % проволочных пил и режущей части пилы дуговой для остеотомии является не вполне достаточным. Для обезжиривания заводских изделий перед их использованием в хирургии (за исключением стерильных в индивидуальных упаковках) рационально проводить кипячение с последующей промывкой с одним из моющих средств в теплой воде. После этого следует дополнительно проводить обезжиривание этиловым ректификованным спиртом 96 %. Непосредственно перед применением, например, спиц проводят их дезинфекцию в автоклаве или сухожаровом шкафу.

При проведении чрескостной иммобилизации отломков костей с применением аппаратов для внешней фиксации для прокалывания мягких тканей используют спицы. Сначала прокалывают слои мягких тканей до упора конца спицы в кость, а после прохождения спицы через кость и выхождения ее конца из мягких тканей последние около него натягиваются и их прижимают инструментом с отверстием для прохождения спицы [8]. Следует помнить, что при вращении спицы выделяется большое количество тепла, поэтому во избежание образования кольцевых некрозов с их последующим секвестрированием применяют электродрель с малым числом оборотов [11, 14].

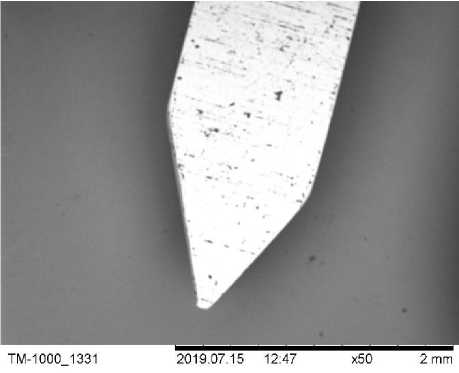

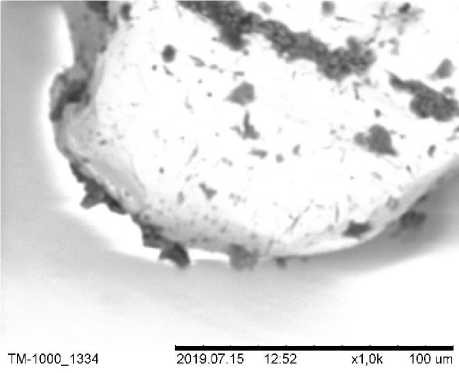

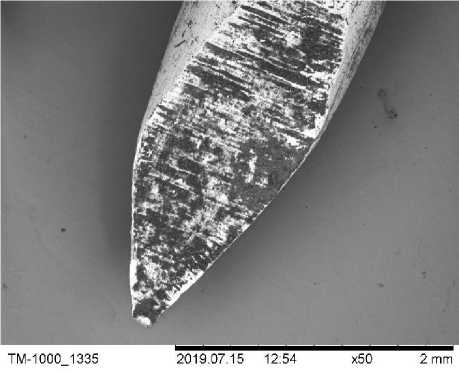

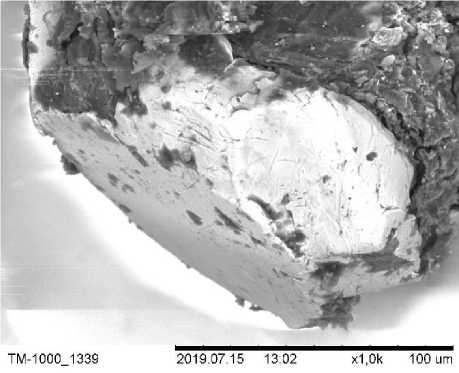

При сканирующей электронной микроскопии поверхности острия спиц Киршнера после снятия заводской смазки в целом установлена однородность структуры (рис. 14–17). На отдельных участках изделий выявлены поперечные деформации длиною от 2,2 до 3,8 um с зонами выдавливания сплава. Этому могли способствовать дефекты в форме для изделия или нарушение технологии его изготовления.

Рис. 14. Поверхность спицы Киршнера с перовидной заточкой (ув. 50), СЭМ-изображение

Рис. 15. Поверхность спицы Киршнера с перовидной заточкой (ув. 1 000), СЭМ-изображение

Например, выявлены зоны (поры), не заполненные металлом, диаметром от 0,10 um до дефектов размером 0,62х1,07 um. Не исключено, что это места, занятые пузырьками воздуха при формовке изделия, снижающие в дальней- шем инертность этого фиксатора. Представленная картина предполагает более высокие требования к изготовлению металлических изделий для остеосинтеза, именуемых малоконфликтными или даже инертными к тканям.

Рис. 16. Поверхность спицы Киршнера с копьевидной заточкой (ув. 50), СЭМ-изображение

Рис. 17. Поверхность спицы Киршнера с копьевидной заточкой (ув. 1 000), СЭМ-изображение

По завершении консолидации отломков на 45–60-е сутки после остеосинтеза спицы Киршнера удаляют из травмированной кости. Как показала практика, после исследования спиц, бывших в употреблении, выявляют значительные нарушения в однородности их поверхности. Так, были обнаружены поперечные трещины и изломы длиною до 16,40 um и шириною до 6,80 um. Отмеченные нарушения в структуре спиц Киршнера формировались из уже имеющихся после их изготовления дефектов, и кратность их увеличения после эксплуатации спиц Киршнера составила 6,8–16,4 раза [5, 6, 12, 13].

Формирование дефектов в структуре металлических фиксаторов не исключается в месте деформаций, образовавшихся при проведении остеосинтеза. Факторами, предрасполагающими к изменению структурного состояния поверхно- сти металлических фиксаторов, являются: удержание фиксатора в ходе операции металлическими инструментами (необходимо оснащение рабочей части их захватов покрытием из твердой резины); продвижение спицы в костномозговой канал посредством ударов молотка для остеосинтеза, провоцирующее деформацию спицы относительно продольной оси и сплющивание ее заостренного конца; принятие анатомической кривизны кости дисконгруэнтным имплантатом. Не менее значимым в нарушении структуры поверхности металлических имплантатов является продвижение фиксатора через толщу одного из эпифизов травмированной кости, не исключающее образование продольных микроцарапин, которые бывают спиральными при вращении спицы, продвигаемой в просвет трубчатой кости при помощи дрели.

Выявленные отличия между состоянием металлических фиксаторов до использования и после их извлечения из кости указывают на выраженную конфликтность между имплантатом и биологическим объектом.

Выводы. С целью снижения частоты и величины образования некрозов краев раны целесообразно использование лезвий с микронеровностями на режущей кромке высотой не более 5 мкм и ее шириной не более 5 мкм. Во избежание механических повреждений поверхности проволочных и дуговых пил, металлических спиц для остеосинтеза необходимы индивидуальные упаковки для их транспортировки и хранения. Кроме того, исключение повторного использования лезвий хирургических, проволочных пил, режущей части пилы дуговой для остеотомии, спиц для чрескостного остеосинтеза профилактирует развитие относительно крупных послеоперационных некротических изменений в области резания и способствует более качественному асептическому состоянию операционных ран и их заживлению по первичному натяжению с минимальной зоной травматиза-ции тканей.

Список литературы Влияние структуры хирургических инструментов на оперируемые ткани животных

- Большаков О.П., Семенов Г.М. Лекции по оперативной хирургии и клинической анатомии. СПб.: Питер, 2000. С. 69-195.

- Иванова В.Д. Избранные лекции по оперативной хирургии и клинической анатомии. Самара: СамГМУ; СМИ «Реавиз», 2000. С. 5-7.

- Инструменты и оборудование в ветеринарной хирургии. История и современность: учеб. пособие / Н.В. Сахно, Ю.А. Ватников, С.А. Ягников [и др.]; под общ. ред. Н.В. Сахно. СПб.: Лань, 2017. 152 с.

- Методология обучения ветеринарной хирургии: учеб. пособие / Н.В. Сахно, Ю.А. Ватников, С.А. Ягников [и др.]. СПб.: Лань, 2020. 184 с.

- Сахно Н.В., Тимофеев С.В., Черванев В.А. Лечение переломов трубчатых костей у животных: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2007. 192 с.

- Сахно Н.В. Наноструктурные изменения металлических фиксаторов и костной ткани после остеосинтеза // Актуальные проблемы ветеринарной хирургии: мат-лы междунар. науч. конф. Ульяновск, 2011. С. 259-269.

- Сахно Н.В., Ватников Ю.А., Прудченко Т.А. Модифицированный ранорасширитель // Мат-лы VII Всерос. межвуз. конф. по ветеринарной хирургии. М., 2017. С. 164-171.

- Сахно Н.В. Определение оптимального способа остеосинтеза у собак при косых переломах // Аграрная наука. 2009. № 6. С. 35-36.

- Сахно Н.В. Оптимизация репаративного остеогенеза при костных травмах у мелких домашних животных: дис.... д-ра ветеринар. наук. М., 2012. 375 с.

- Сахно Н.В., Ватников Ю.А., Шадская А.В. Сравнительный анализ структуры хирургического шовного материала // Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного комплекса. 2019. № 4 (42). С. 58-64.

- Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия / под ред. Ю.М. Лопухина. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. С. 30-52.

- Электронная микроскопия в биологии и ветеринарии: учеб. пособие / Н.В. Сахно, В.С. Буяров, Ю.А. Ватников [и др.]; под. ред. Н.В. Сахно. Орел: Изд.-во ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2015. 128 с.

- Электронная микроскопия в клинической ветеринарии: учеб. пособие / Н.В. Сахно, Ю.А. Ватников, Е.М. Ленченко [и др.]. СПб.: Лань, 2020. 188 с.

- Liao S., Li B., Ma Z., Wei H., Chan C., Ramakrishna S. Biomimetic electrospun nanofibers for tissue regeneration // Biomed. Mater. (Bristol, England), 1 (3) (2006), P. R45-R53

- Shoulders M.D., Raines R.T. Collagen structure and stability// Annu. Rev. Biochem. 78 (2009), P. 929-958.