Влияние тайфуна Vongfong 2014 г. на ионосферу и геомагнитное поле по данным спутников Swarm: 2. Геомагнитные возмущения

Автор: Мартинес-беденко В.А., Пилипенко В.А., Захаров В.И., Грушин В.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Сильные метеорологические возмущения в атмосфере, сопровождающиеся генерацией волн и турбулентности, могут оказывать влияние на плазму ионосферы и геомагнитное поле. Для поиска этих эффектов мы проанализировали данные электромагнитных измерений на низкоорбитальных спутниках Swarm во время пролетов над областью тайфуна Vongfong 2014 г. Обнаружено появление в верхней ионосфере «магнитной ряби» - поперечных к основному геомагнитному полю флуктуаций малой амплитуды (0.5-1.5 нТл) с преобладающим периодом порядка 10 с, вызванных мелкомасштабными продольными токами. Предположительно, эти квазипериодические флуктуации связаны с пролетом спутника через квазипериодическую пространственную структуру продольных токов с характерным масштабом ~70 км, индуцируемых при взаимодействии акустических волн, возбуждаемых тайфуном, с Е-слоем ионосферы. В одном из пролетов над тайфуном наблюдался всплеск высокочастотных шумов (~0.3 Гц), которые можно связать с возбуждением ионосферного альвеновского резонатора атмосферной турбулентностью.

Тропический циклон, ионосфера, геомагнитное поле, акустические волны, спутники swarm, продольные токи

Короткий адрес: https://sciup.org/142222502

IDR: 142222502 | УДК: 535.41, | DOI: 10.12737/szf-54201910

Текст научной статьи Влияние тайфуна Vongfong 2014 г. на ионосферу и геомагнитное поле по данным спутников Swarm: 2. Геомагнитные возмущения

Геофизические процессы с большим выделением энергии в литосфере (землетрясения), атмосфере (тайфуны, ураганы, грозы), магнитосфере (магнитные бури, суббури) захватывают все геофизические оболочки. Сильные метеорологические возмущения, сопровождающиеся генерацией акустико-гравитационных волн (АГВ) и турбулентности в атмосфере, могут оказывать влияние и на ионосферу. Многочисленные наземные эксперименты по радиопросвечиванию ионосферы обнаружили синусоидальные сигналы в F-слое во время сильных гроз и ураганов [Prasad et al., 1975; Raju et al., 1981; Huang et al., 1985]. В последнее десятилетие к арсеналу наземных средств зондирования добавились измерения полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы по сигналам спутниковой навигационной системы GPS [Polyakova, Perevalova, 2011; Nishioka et al., 2013]. С помощью фазовых измерений между разнесенными радиотрассами спутник–приемник были обнаружены [Shao, Lay, 2016] периодические колебания акустического диапазона с амплитудами ~0.2 TECU (~2 % от фонового ПЭС).

Возмущения ионосферы, вызванные интенсивными метеоявлениями, наблюдались в узкой полосе частот (3–5 мГц), соответствующей инфразвуковому диапазону, ограниченному снизу частотой Брента— Вяйсяля (характерный период 5–10 мин). Эти наблюдения показали наличие эффективного акустического канала связи между нижней атмосферой и верхней ионосферой. По мере распространения акустического сигнала вверх в стратифицированной по высоте атмосфере его амплитуда возрастает, но растет и поглощение. Предельная высота, которой достигает акустический сигнал, уменьшается с увеличением частоты. В результате из широкого спектра акустических волн, возбуждаемых ураганами и грозами, только волны узкого диапазона периодов 1–4 мин достигают верхней ионосферы. При этом акустический сигнал асимптотически приобретает форму нелинейной N -волны, параметры которой слабо зависят от условий излучения. Область воздействия на ионосферу за счет расхождения волнового фронта оказывается шире, чем характерный размер тайфуна. Важную роль в распространении акустического излучения могут играть атмосферные волноводы, благодаря которым резонансные моды акустических волноводов могут распространяться на значительные расстояния.

Атмосферные процессы могут также воздействовать на электромагнитное поле ионосферы. Возможный канал воздействия связан с ионосферным динамо в проводящем Е-слое — увлечение заряженных частиц движениями нейтральной компоненты ионосферы и локальная генерация электрических токов [Pokhotelov et al., 1995] . Возбуждаемая токовая система включает продольные токи (вдоль геомагнитного поля В о ), которые переносят возмущение в верхнюю ионосферу. Принципиальная возможность генерации электрических полей и продольных токов в ионосфере АГВ была показана в ряде теоретических работ [Surkov et al., 2004; Zettergren, Snively, 2013, 2015] .

Повышение уровня электромагнитных шумов и плотности плазмы в ионосфере над тайфунами и ураганами удалось зарегистрировать на низкоорбитальных спутниках [Mikhailova et al., 2000; Исаев и др., 2002, 2010] . Измерения на спутнике «Космос-1809» (на высоте ~800 км) выявили локализованные возмущения квазистационарного электрического поля величиной до 25 мВ/м и сопутствующие изменения электронной концентрации N e до 6 % над областями с сильными атмосферными возмущениями [Sorokin et al., 2005] .

Благодаря высокой чувствительности магнитометров на борту последнего поколения низкоорбитальных спутников удалось обнаружить эффекты генерации магнитных возмущений, вызванных воздействием АГВ на проводящую ионосферную плазму. Магнитные поперечные флуктуации на средних широтах на ночной стороне могут быть следствием продольных токов, генерируемых среднемасштабными перемещающимися ионосферными возмущениями ПИВ [Park et al., 2015] . Используя данные магнитного поля, полученные на спутнике CHAMP, авторы работы [Nakanishi et al., 2014] обнаружили на средних и низких широтах «магнитную рябь» — флуктуации малой амплитуды (от 1 до 5 нТл) с периодом около нескольких десятков секунд в плоскости, перпендикулярной В о. Эти флуктуации малой амплитуды отличаются от регистрируемых на низкоорбитальных спутниках магнитосферных пульсаций Pc2–3 [Yagova et al., 2015] тем, что наблюдаются в любое местное время (хотя их амплитуды днем в ~3 раза больше, чем ночью), а их появление и амплитуды не зависят от параметров солнечного ветра и геомагнитной активности. Кроме того, на низких широтах геомагнитные пульсации Рс3 магнитосферного происхождения: они обусловлены распространяющейся к земной поверхности быстрой магнитозвуковой волной и наблюдаются в компоненте сжатия магнитного поля (параллельной В о ) [Pilipenko, Heilig, 2016] . Наблюдаемые магнитные флуктуации могли быть обусловлены пространственной структурой продольных токов, генерируемых динамо, возбуждаемым акустическими волнами, распространяющимися от нижней атмосферы до ионосферы. Спутники Swarm подтвердили наличие в верхней ионосфере средних и низких широт «магнитной ряби» с характерным периодом около нескольких десятков секунд, вызванной мелкомасштабными продольными токами [Aoyama et al., 2017] . Статистический анализ показал, что средние амплитуды этих магнитных флуктуаций во время тайфунов больше, чем при спокойных метеоусловиях. Используя данные спутников Swarm по магнитному полю Iyemori et al. [2015] подтвердили, что «магнитная рябь» представляет собой пространственную структуру мелкомасштабных продольных токов.

Однако достоверность обнаруженных эффектов вызывает некоторые сомнения, поскольку пролет спутника в нужном месте в благоприятный период (слабая геомагнитная возмущенность, отсутствие плазменных пузырей и т. д.) является крайне редким событием. Постоянно существующие геомагнитные шумы и магнитосферные пульсации затрудняют однозначную идентификацию столь малых (порядка тысячных долей процента от величины геомагнитного поля) магнитных возмущений. Поэтому даже единичные события представляют собой важное дополнение к картине взаимодействия атмосферы и ионосферы при динамических явлениях.

Мы проанализировали данные электромагнитных и плазменных измерений на спутниках Swarm во время пролетов над зоной тайфуна Vongfong 2014 г. В первой части работы [Захаров и др., 2019]

Влияние тайфуна Vongfong 2014 г. на ионосферу^ основной акцент был сделан на крупномасштабных возмущениях плазмы и методике выделения связанных с тайфуном возмущений на фоне экваториальной аномалии. В данной части работы основное внимание уделяется магнитным возмущениям.

ДАННЫЕ И ИХ АНАЛИЗ

Проект Swarm состоит из трех спутников (А, В и С), находящихся на двух околополярных орбитах. Спутники С и А двигаются на высоте ~470 км близко друг к другу по сходным орбитам, разнесенным по долготе на ~1.4°. Орбита спутника В проходит на высоте ~510 км и смещена относительно орбит спутников С и А на ~135° [http://directory.eoportal. org/web/eoportal/satellite-missions/s/swarm]. В этой работе используются данные измерений вектора магнитного поля с частотой 50 Гц [Friis-Christensen et al., 2008]. Данные регистрации магнитного поля были пересчитаны в локальную систему координат {X, Y, Z} с осью Z, ориентированной вдоль текущего магнитного поля B, и осью X, направленной к Земле в плоскости геомагнитного меридиана. Также на аппаратах Swarm ленгмюровскими зондами велась регистрация плотности плазмы (с частотой опроса 2 Гц). В данных по магнитному полю с помощью высокочастотной фильтрации удалялся тренд с критическим периодом 30 с. В работе приводятся вариации электронной концентрации (плотности плазмы) вдоль орбиты n(t)=Ne(t)–

В центре тайфуна образуется цилиндрическая область диаметром 30 км, где скорость ветра и давление минимальны [Покровская, Шарков, 2011], — глаз тайфуна. Вокруг расположена квазицилиндри-ческая «стена глаза» радиусом ~75 км, в которой скорость ветра достигает максимальных значений (до 100 м/с). К периферии тайфуна скорость ветра уменьшается, доходя до ~15 м/с на расстояниях 500–1000 км от центра тайфуна. Данные о траектории тайфуна состоят из позиций глаза тайфуна и интенсивностей ветра в течение жизненного цикла, предоставляемых Японским метеорологическим агентством []. Положение центра тайфуна дается с периодичностью 3 ч, для промежуточных моментов использовалась линейная интерполяция.

Кроме того, нами использованы космические метеорологические снимки, сделанные в видимом диапазоне камерой MODIS (Aqua Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), полученные из Центра космических полетов НАСА им. Годдарда []. Вертикальная проекция орбиты Swarm наложена на спутниковые снимки.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Рассмотрим тайфун Vongfong (5-я категория по шкале Саффира—Симпсона [ gov/]), двигавшийся в западной части Тихого океана от экватора к Японии в октябре 2014 г. Временная динамика скорости ветра в тайфуне Vongfong представлена на рис. 1. Тайфун развился

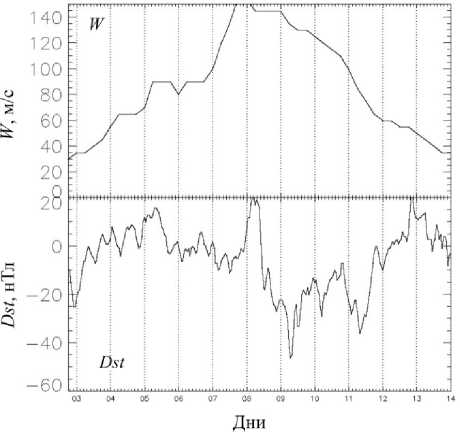

Рис. 1. Временная динамика скорости ветра W [м/с] в тайфуне Vongfong и геомагнитный индекс Dst [нТл] 2–14 октября 2014 г. (дни 276–288)

в приэкваториальной части Тихого океана 2–14 октября 2014 г. (дни 276–288). Скорость ветра в максимуме превышала 140 м/с. Планетарные геомагнитные индексы показывают, что геомагнитная обстановка в период действия тайфуна не была возмущенной: K p<4, | Dst |<40 нТл (рис. 1). Это позволяет ожидать невысокого уровня геомагнитных возмущений, обусловленных космической погодой.

Хотя за время существования тайфуна было довольно много случаев пролета спутников над зоной тайфуна, не все из них пригодны для поиска возможных эффектов. На приэкваториальных широтах (преимущественно в послезаходные часы) наблюдаются характерные явления — плазменные пузыри [Park et al., 2009] и F-рассеяние [Stolle et al., 2006] , сопровождаемые геомагнитными флуктуациями. Поэтому измерения непосредственно вблизи геомагнитного экватора (отмечен на картах штриховой красной линией) не рассматривались. В то же время на средних широтах интенсивность тайфуна значительно убывает. Поэтому для выделения эффектов тайфуна в ионосфере мы рассматривали низкие широты примерно от 10° до 30°.

Нахождение спутника непосредственно над геомагнитным экватором сопровождается замиранием поперечных магнитных флуктуаций. Этот эффект вызван почти горизонтальной ориентацией локального геомагнитного поля, при которой возбуждение альвеновских колебаний силовых линий, полностью погруженных в ионосферу, становится невозможным из-за сильного затухания [Pilipenko et al . , 1998] .

Восьмое октября 2014 г. (день 281-й)

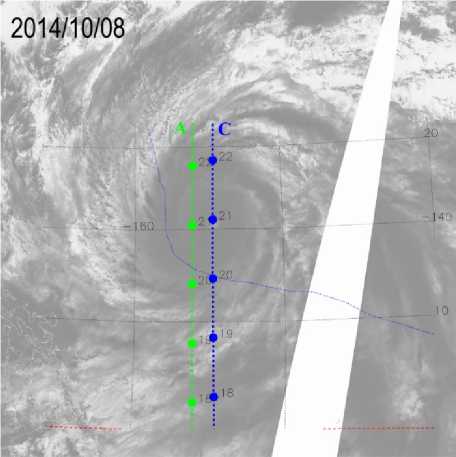

В 01:18–01:23 UT Swarm-A и -C проходили непосредственно над тайфуном в дневное время (LT~10). Скорость ветра в этот период достигала 140 м/с. Вертикальная проекция орбит спутников относительно общей метеорологической картины тайфуна показана на рис. 2. Аппараты А и С прошли над глазом тайфуна в 01:21 UT. Аппарат В находился в ноч-

Рис. 2. Пролет Swarm-А и -С над тайфуном 8 октября 2014 г., 01:17-01:23 UT (минуты указаны около точек на проекции орбиты). Штриховая красная линия показывает геомагнитный экватор. Тонкая синяя линия указывает траекторию тайфуна, рассчитанную по данным Японского метеорологического агентства []. Цифры возле точек на траекториях спутников соответствуют минутам на графиках вариаций электронной концентрации и магнитных пульсаций

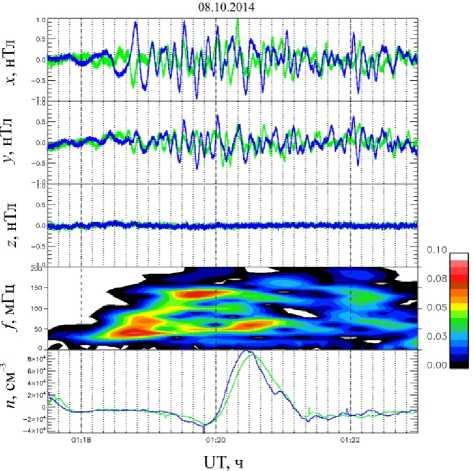

Рис. 3. Вариации геомагнитного поля (три верхние панели: компоненты x, y, z в системе координат, ориентированной по текущему B), сонограмма х-компоненты в диапазоне частот 0–200 мГц (4-я панель) и вариации электронной концентрации n =Ne–

При нахождении над тайфуном спутники А и С зарегистрировали магнитные флуктуации с амплитудами x ~1.5 нТл, y ~0.5 нТл, z ~0 (рис. 3). Динамический спектр (сонограмма) х -компоненты показы-

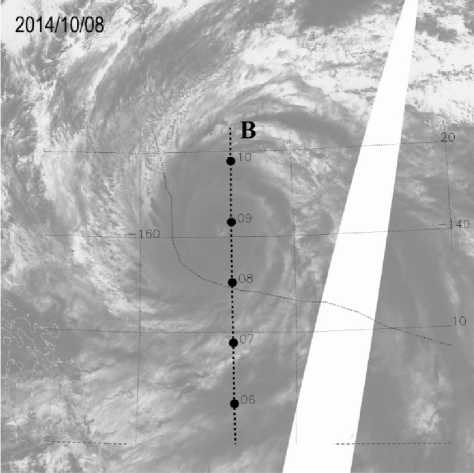

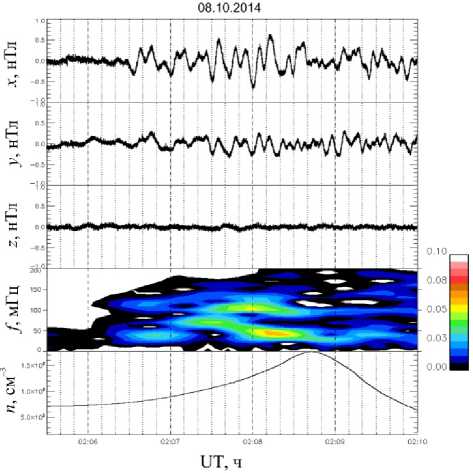

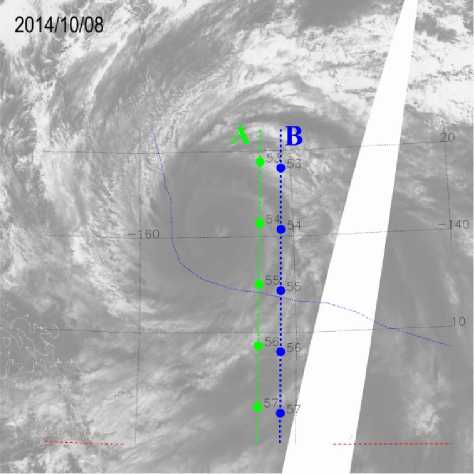

Рис. 4. Пролет Swarm-B над тайфуном 8 октября 2014 г., 02:06–02:10 UT (обозначения те же, что и на рис. 2)

вает, что преобладают периоды флуктуаций ~20 и ~7 с. Отсутствие возмущения в z -компоненте указывает на то, что магнитные флуктуации вызваны продольными токами. Флуктуации, зарегистрированные Swarm-А и -С, не коррелируют между собой.

На обоих аппаратах зарегистрирован плазменный пузырь с электронной концентрацией n ~8·104 см–3 на фоне средней концентрации < N e >=(1.0–2.5)·106 см–3 (см. рис. 3, нижняя панель). Таким образом, относительная величина возмущения плотности плазмы ~3–8 %. Временная протяженность пузыря ~80 c, что соответствует масштабу пространственной структуры ~560 км. Это уединенное возмущение плазмы интерпретируется в первой части работы [Захаров и др., 2019] как результат воздействия внутренней гравитационной волны на верхнюю ионосферу.

Примерно через час (02:06–02:11 UT), в ~11 LT, над тайфуном (над глазом в 02:09 UT) проходил спутник В (см. проекцию орбиты на спутниковое фото тайфуна на рис. 4). При пролете над тайфуном Swarm-B зарегистрировал аналогичные возмущения: плазменный пузырь c n ~105 см–3 и всплеск иррегулярных магнитных колебаний только в поперечных компонентах с амплитудами x ~1.0 нТл, y ~0.3 нТл (рис. 5).

Во всех случаях всплески интенсивности геомагнитных флуктуаций происходят не только на границах плазменного пузыря (где наблюдаются максимальные градиенты плотности плазмы), но и в более широкой области.

Восьмое октября 2014 г. (день 281-й)

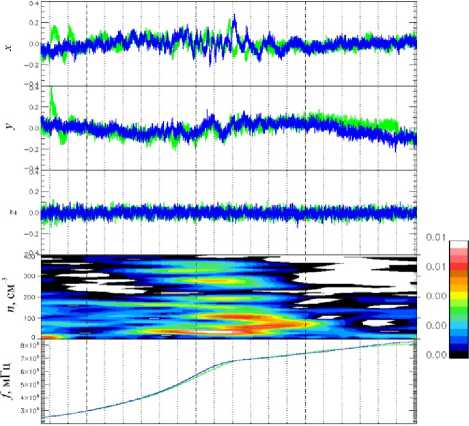

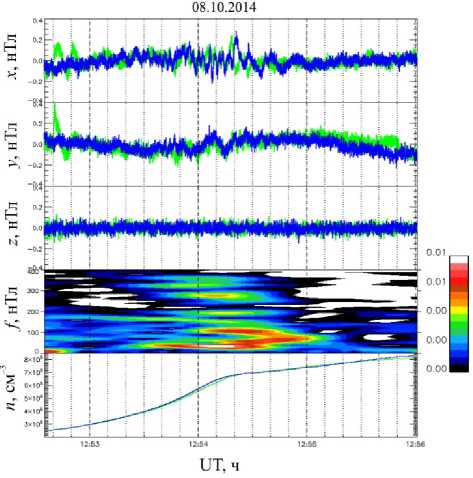

Аппараты А и С прошли вблизи области тайфуна в 12:52–12:57 UT (на широте глаза в 12:54 UT) в ночные часы (LT~22) (рис. 6). Скорость ветра в этот период превышала 130 м/с. Возмущений электронной концентрации в это время не наблюдалось (рис. 7, нижняя панель). Магнитометры обоих аппаратов зарегистрировали локализованный (длительностью

Рис. 5. Вариации геомагнитного поля (три верхние панели: компоненты x , y , z в системе координат, ориентированной по текущему B ), сонограмма х -компоненты в диапазоне частот 0–200 мГц (4-я панель) и вариации электронной концентрации n (нижняя панель), зарегистрированные Swarm-В 8 октября 2014 г., 02:05:30–02:10 UT

Рис. 6. Пролет Swarm-А и -С над тайфуном 8 октября, 12:52–12:58 UT (обозначения те же, что и на рис. 2)

порядка 1 мин) всплеск квазипериодических высокочастотных возмущений в поперечных компонентах геомагнитного поля (рис. 7). Cонограмма х -компоненты показывает, что в данном событии всплеск колебаний приходится на более высокую частоту ~0.3 Гц. Амплитуда магнитных флуктуаций была невысокой, х ~0.4 нТл.

Одиннадцатое октября 2014 г. (день 284)

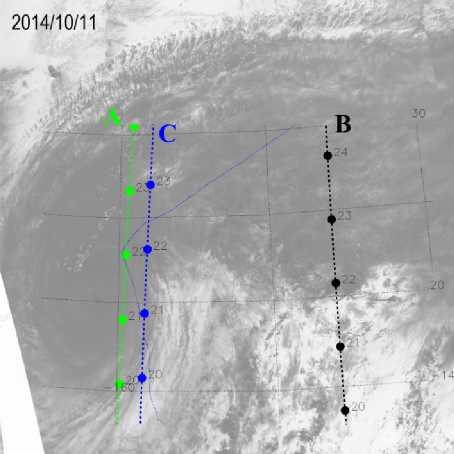

Аппараты А и С прошли над тайфуном в 01:19– 01:24 UT (над глазом в 01:21 UT) (рис. 8). В этот же период аппарат В проходил примерно на 10° к востоку от А и С. Скорость ветра в тайфуне снизилась до ~100 м/с.

08.10.2014

12:53 12:54 12:55 12:56

UT,4

Рис. 7. Вариации геомагнитного поля (три верхние панели: компоненты x , y , z в системе координат, ориентированной по текущему B ), сонограмма х -компоненты в диапазоне частот 0–400 мГц (4-я панель) и вариации электронной концентрации n (нижняя панель), зарегистрированные Swarm-А (зеленая линия) и -С (синяя линия) 8 октября 2014 г., 12:52:30–12:56 UT

Рис. 8. Пролет Swarm-А, -С и -В над тайфуном 11 октября 2014 г., 01:18–01:22 UT (обозначения те же, что и на рис. 2)

В этот период возмущений электронной концентрации не наблюдалось (рис. 9). Магнитометры Swarm зарегистрировали усиление магнитных шумов — квазипериодических высокочастотных возмущений, поперечных к геомагнитному полю (рис. 9). Наибольшей интенсивности магнитные флуктуации достигли в 01:21 UT. Квазипериодические возмущения, зарегистрированные на Swarm-А, некогерентны возмущениям, зарегистрированным Swarm-С. Динамический спектр х -компоненты показывает, что преобладают колебания с периодом ~10 с.

На аппарате Swarm-В, орбита которого проходила в стороне от области тайфуна, также наблюда-

Рис. 9. Вариации геомагнитного поля (три верхние панели: компоненты x , y , z в системе координат, ориентированной по текущему B ), сонограмма х -компоненты в диапазоне частот 0–200 мГц (4-я панель) и вариации электронной концентрации n (нижняя панель), зарегистрированные Swarm-А (зеленая линия) и -С (синяя линия) 11 октября 2014 г., 01:18:20–01:22 UT (в том же формате, что на рис. 3)

лись флуктуации магнитного поля в рассматриваемом диапазоне частот, но их амплитуда была в несколько раз меньше (в статье не приводится).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Инфразвуковые акустические волны могут возбуждаться в области тайфуна как ветрами, так и мощными молниевыми разрядами и интенсивным морским волнением (доходящим до 10 м). Высокочастотная часть (>10 мГц) генерируемых акустических колебаний поглощается в верхней атмосфере и отражается от резкого вертикального градиента температуры на нижней кромке ионосферы, а потому не может быть зарегистрирована в верхней ионосфере. Проводящего слоя ионосферы (Е-слоя), как правило, могут достигать акустические волны с частотами 3–5 мГц [Zettergren, Snively, 2015] .

В проводящем слое ионосферы акустические инфразвуковые колебания генерируют электрические поля и токи. Система генерируемых токов дивергентная, и струи продольного тока вытекают из Е-слоя в верхнюю ионосферу, где и могут быть зарегистрированы спутником как флуктуации геомагнитного поля. Возможный минимальный поперечный масштаб возмущения определяется диффузионным расплыванием.

Иррегулярные всплески продольных токов, возбуждаемые турбулентностью нейтральной атмосферы на уровне Е-слоя, могут резонансно усиливаться на частотах естественных резонаторов: магнитосферного [Leonovich, Mazur, 1999] и ионосферного альвенов-ского резонатора (ИАР) [Surkov et al . , 2004] . Фундаментальный период ИАР порядка нескольких секунд

(частота около долей Гц), а магнитосферного резонатора на низких широтах не ниже 20–30 с [Pilipenko et al . , 1998] . В проанализированных нами событиях какого-либо усиления альвеновских колебаний с этими периодами над тайфуном, как правило, не наблюдалось. Только в событии, показанном на рис. 7, наблюдался всплеск магнитных колебаний с частотами ~0.3 Гц, который, в принципе, можно связать с возбуждением ИАР.

Наблюдались преимущественно всплески поперечных магнитных колебаний с периодами ~10 с. Зарегистрированные над тайфуном магнитные флуктуации по своим свойствам аналогичны «магнитной ряби», обнаруженной на CHAMP и Swarm [Nakanishi et al., 2014; Aoyama et al., 2017] . Мы полагаем также, что эти магнитные флуктуации являются результатом генерации продольных токов в Е-слое ионосферы под действием инфразвуковых колебаний, возбуждаемых тайфуном. Горизонтальный масштаб акустической волны не превышает длину волны X = С s T , где C s — скорость звука. Для типичных инфразвуковых периодов T ~4 мин и скорости звука Cs~ 0.3 км/с, X ~70 км. Пролет спутника с V ~7.5 км/с через электромагнитную квазипериоди-ческую структуру такого масштаба даст вариации с периодом <10 с, попадающим в диапазон наблюдаемых периодов флуктуаций.

Приведем простую оценку по порядку величины возбуждаемого магнитного поля b в случае распространения акустической волны через столкновитель-ную плазму. В среде с холловской проводимостью eN

GH = R

Н B

v

Q

где R= (1+v2/Q2)-1, v — частота столкновений ионов с нейтралами, Ω — циклотронная частота ионов. Движение нейтралов со скоростью Vn вдоль оси Х создает ток увлечения jx = eNVn sin aR. Этот поперечный ток в проводящем слое толщиной z0 замыкается на продольный ток j\ = -дJx 18x, где Jx — интегральный по слою ток Jx = jxz0. В результате получаем оценку величины продольного тока, возбуждаемого акустической волной:

j^ = eNz 0 sin a R d V n / d x .

Наиболее интенсивные струи продольного тока возникают на фронте акустической волны, где велика d V n / d x, особенно если из-за нелинейных искажений толщина фронта оказывается достаточно малой. При этом поперечный ток, индуцируемый движением нейтралов в проводящем слое, канализируется в узкой области, размер которой равен толщине фронта акустической волны. Для флуктуаций с b ~1 нТл, B = 104 нТл при толщине фронта волны 1 км сопутствующая плотность продольного тока в F-слое должна быть j || ~ 1 мкА/м2.

Струи продольного тока, вытекающие из Е-слоя, создадут в верхней ионосфере относительное магнитное возмущение

≅µ j dx ≅ n sin α .

B B 11 V

H

Здесь V H =(μ 0 Σ H )–1 — холловская скорость ионосферы, определяемая интегральной проводимостью Е-слоя Σ Н ≅ σ Н z 0 [См]. Полагая V n ~10 м/с, V H~800/ Σ H~100 км/с и sinα~0.2, получим b / B ~0.2·10–4. В геомагнитном поле B ~5 ⋅ 104 нТл возмущение составит b ~1 нТл. Эта грубая оценка согласуется с величинами наблюдаемых возмущений, что подтверждает реальность обсуждаемого механизма.

Всплески геомагнитных десятисекундных флуктуаций наблюдаются при каждом пролете спутников Swarm над тайфуном, но зачастую они кратковременные (3–4 периода). Геомагнитные флуктуации, зарегистрированные аппаратами А и С, некогерентны. Это свидетельствует о том, что масштаб возмущения меньше, чем расстояние между аппаратами С и А, разнесенными по долготе на ~1.4° (~160 км).

Наблюдались также события, не связанные с тайфуном, когда плазменный пузырь сопровождался квазипериодическими (5–10 с) флуктуациями геомагнитного поля. Это связано с возникновением на низких широтах в послезаходные часы экваториальных плазменных пузырей (или экваториальных spread-F), представляющих собой силовые трубки шириной ~100 км с низкой плотностью плазмы (но с повышенной из-за диамагнитного эффекта величиной магнитного поля) [Luhr et al., 2002] , которые генерируются внизу F-слоя, всплывают вверх и расходятся к северу и югу от экватора [Stolle et al., 2006] . Однако магнитный эффект плазменных пузырей (~0.5 нТл) проявляется в продольной компоненте магнитного поля, что не может объяснить обнаруженные нами эффекты.

Вследствие эффекта геомагнитного динамо интенсивные метеорологические явления оказываются, по существу, генератором иррегулярных альвенов-ских волн диапазона Рс2, излучаемых в верхнюю ионосферу и магнитосферу. Эти волны могут воздействовать на захваченные частицы внутреннего радиационного пояса на низких высотах [Pokhotelov et al., 1999] . Такие эффекты отмечались Мелиоран-ским [2007] .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные явления представляют собой один из частных случаев многоэтапного обмена энергией между волнами в нейтральной атмосфере и возмущениями плазмы ионосферы и магнитного поля. В частности, акустические волны, генерируемые тайфуном, распространяются до ионосферных высот, где, благодаря эффекту геомагнитного динамо, возбуждают струи продольных токов и поперечные геомагнитные возмущения. Низкоорбитальными спутниками Swarm зарегистрированы в верхней ионосфере низких широт во время пролетов над тайфуном Vongfong (2014 г.) пятна «магнитной ряби» (размерами от нескольких сотен до тысячи километров) — широкополосных флуктуаций малой амплитуды (0.5–1.5 нТл) с преобладающим периодом

~10 с, вызванных квазипериодическими продольными токами с поперечным масштабом порядка 70 км. Эти токи возбуждаются, предположительно, инфразвуковыми волнами, излучаемыми тайфуном. В редких событиях над тайфуном наблюдался всплеск высокочастотных шумов (~0.3 Гц), которые можно отнести к возбуждению ИАР атмосферной турбулентностью.

Данные Swarm предоставлены Европейским космическим агентством [ guest/swarm/data-access]. Работа поддержана грантами РФФИ 18-05-00108 (МВА) и 19-05-00941 (ЗВИ), ИКИ (ГВА) и ИФЗ (ПВА). Выражаем признательность рецензентам за полезные замечания.

Список литературы Влияние тайфуна Vongfong 2014 г. на ионосферу и геомагнитное поле по данным спутников Swarm: 2. Геомагнитные возмущения

- 1. Захаров В.И., Пилипенко В.А., Грушин В.А., Хамидуллин А.Ф. Влияние тайфуна Vongfong 2014 на ионосферу и геомагнитное поле по данным спутников Swarm: 1. Волновые возмущения ионосферной плазмы // Солнечно-земная физика. 2019. Т. 5, № 2. С. 114-123. DOI: 10.12737/szf-52201914.

- 2. Исаев Н.В., Сорокин В.М., Чмырев В.М., Серебрякова О.Н. Электрические поля в ионосфере, связанные с морскими штормами и тайфунами // Геомагнетизм и аэрономия. 2002. Т. 42. C. 670-675.

- 3. Исаев Н.В., Костин В.М., Беляев Г.Г. и др. Возмущения верхней ионосферы, вызванные тайфунами // Геомагнетизм и аэрономия. 2010. Т. 50, № 2. С. 253-264.

- 4. Мелиоранский А.С. Высыпание электронов из радиационных поясов и кольцевого тока под влиянием излучений тайфунов в северо-западной части Тихого океана. Тайфун «Майк» и сильный тропический шторм «Нелл». препринт № 2136 Института космических исследований. М., 2007. 18 с.

- 5. Покровская И.В., Шарков Е.А. Тропические циклоны и тропические возмущения Мирового океана: хронология и эволюция: версия 4.1 (2006-2010) М.: Университет, 2011. 212 с.

- 6. Aoyama T., Iyemori T., Nakanishi K. Magnetic ripples observed by Swarm satellites and their enhancement during typhoon activity // Earth, Planets Space. 2017. V. 69. P. 89. DOI: 10.1186/s40623-017-0679-2.

- 7. Friis-Christensen E., Lühr H., Knudsen D., Haagmans R. Swarm - an Earth observation mission investigating geospace // Adv. Space Res. 2008. V. 41. P. 210-216. DOI: 10.1016/ j.asr.2006.10.008.

- 8. Huang Y-N., Cheng K., Chen S-W. On the detection of acoustic-gravity waves generated by typhoon by use of real time HF Doppler frequency shift sounding system // Radio Sci. 1985. V. 20. P. 897-906. DOI: 10.1029/RS020i004p00897.

- 9. Iyemori T., Nakanishi K., Aoyama T., et al. Confirmation of existence of the small-scale field-aligned currents in middle and low latitudes and an estimate of time scale of their temporal variation // Geophys. Res. Lett. 2015. V. 42. P. 22-28. DOI: 10.1002/2014GL062555.

- 10. Leonovich A.S., Mazur V.A. Standing Alfven waves in the magnetosphere from a localized monochromatic source // J. Geophys. Res. 1999. V. 104. P. 2411-2420. DOI: 10.1029/ 98JA02680.

- 11. Luhr H., Maus S., Rother M., Cooke D. First in-situ observation of night-time F region currents with the CHAMP satellite // Geophys. Res. Lett. 2002. V. 29, iss.10, 1489. P. 127-1-127-4. DOI: 10.1029/ 2001GL013845.

- 12. Mikhailova G., Mikhailov Ya., Kapustina O. ULF-VLF electric fields in the external ionosphere over powerful typhoons in Pacific Ocean // Int. J. Geomag. Aeronomy. 2000. V. 2, N 2. P. 153-158.

- 13. Nakanishi K., Iyemori T., Taira K., Lühr H. Global and frequent appearance of small spatial scale field-aligned currents possibly driven by the lower atmospheric phenomena as observed by the CHAMP satellite in middle and low latitudes // Earth Planets Space. 2014. V. 66. Article number: 40. DOI: 10.1186/1880-5981-66-40.

- 14. Nishioka M., Tsugawa T., Kubota M., Ishii M. Concentric waves and short-period oscillations observed in the ionosphere after the 2013 Moore EF5 tornado // Geophys. Res. Lett. 2013. V. 40. P. 5581-5586. DOI: 10.1002/2013GL057963.

- 15. Park J., Lühr H., Stolle C., et al. The characteristics of field-aligned currents associated with equatorial plasma bubbles as observed by the CHAMP satellite // Ann. Geophys. 2009. V. 27. P. 2685-2697. DOI: 10.5194/angeo-27-2685-2009.

- 16. Park J., Lühr H., Kervalishvili G., et al. Nighttime magnetic field fluctuations in the topside ionosphere at midlatitudes and their relation to medium-scale traveling ionospheric disturbances: the spatial structure and scale sizes // J. Geophys. Res. 2015. V. 120. P. 6818-6830. DOI: 10.1002/2015JA021315.

- 17. Pilipenko V., Heilig B. ULF waves and transients in the topside ionosphere // Low-frequency Waves in Space Plasmas. John Wiley & Sons, 2016. P. 15-29. (Geophysical Monograph Ser., V. 216). DOI: 10.1002/9781119055006.ch2.

- 18. Pilipenko V.A., Yumoto K., Fedorov E., et al. Field line Alfven oscillations at low latitudes // Mem. Fac. Sci. Kyushu Univ., ser. D, Earth Planet. Sci. 1998. XXX, N 1. P. 23-43.

- 19. Polyakova A.S., Perevalova N.P. Investigation into impact of tropical cyclones on the ionosphere using GPS sounding and NCEP/NCAR reanalysis data // Adv. Space Res. 2011. V. 48. P. 1196-1210. DOI: 10.1016/j.asr.2011.06.014.

- 20. Pokhotelov O.A., Parrot M., Pilipenko V.A., et al. Response of the ionosphere to natural and man-made acoustic sources // Ann. Geophys. 1995. V. 13. P. 1197-1210. DOI: 10.1007/ s00585-995-1197-2.

- 21. Pokhotelov O.A., Pilipenko V.A., Parrot M. Strong atmospheric disturbances as a possible origin of inner zone particle diffusion // Ann. Geophys. 1999. V. 17. P. 526-532. DOI: 10.1007/s00585-999-0526-2.

- 22. Prasad S.S., Schneck L.J., Davies K. Ionospheric disturbances by severe tropospheric weather storms // J. Atmos. Terr. Phys. 1975. V. 37. P. 1357-1363. DOI: 10.1016/0021-9169(75)90128-2.

- 23. Raju D.G., Rao M.S., Rao B.M., et al. Infrasonic oscillations in the F2 region associated with severe thunderstorms // J. Geophys. Res. 1981. V. 86. P. 5873-5880. DOI: 10.1029/ JA086iA07p05873.

- 24. Shao X.-M., Lay E.H. The origin of infrasonic ionosphere oscillations over tropospheric thunderstorms // J. Geophys. Res. 2016. V. 121. DOI: 10.1002/2015JA022118.

- 25. Sorokin V.M., Isaev N.V., Yaschenko A.K., et al. Strong DC electric field formation in the low latitude ionosphere over typhoons // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2005. V. 67. P. 1269-1279. DOI: 10.1016/j.jastp.2005.06.014.

- 26. Stolle C., Lühr H., Rother M., Balasis G. Magnetic signatures of equatorial spread F as observed by the CHAMP satellite // J. Geophys. Res. 2006. V. 111. A02304. DOI: 10.1029/ 2005JA011184.

- 27. Surkov V.V., Pokhotelov O.A., Parrot M., et al. Excitation of the ionospheric resonance cavity by neutral winds at middle latitudes // Ann. Geophys. 2004. V. 22. P. 2877-2889. DOI: 10.5194/angeo-22-2877-2004.

- 28. Yagova N., Heilig B., Fedorov E. Pc2-3 geomagnetic pulsations on the ground, in the ionosphere, and in the magnetosphere: MM100, CHAMP, and THEMIS observations // Ann. Geophys. 2015. V. 33. P. 117-128. DOI: 10.5194/angeo-33-117-2015.

- 29. Zettergren M.D., Snively J.B. Ionospheric signatures of acoustic waves generated by transient tropospheric forcing // Geophys. Res. Lett. 2013. V. 40. P. 5345-5349. DOI: 10.1002/ 2013GL058018.

- 30. Zettergren M.D., Snively J.B. Ionospheric response to infrasonic-acoustic waves generated by natural hazard events // J. Geophys. Res. 2015. V. 120. P. 8002-8024. DOI: 10.1002/ 2015JA021116.

- 31. URL: http://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/swarm (дата обращения 20 мая 2019 г.).

- 32. URL: https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov (дата обращения 20 мая 2019 г.).

- 33. URL: http://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php (дата обращения 20 мая 2019 г.).

- 34. URL: http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/besttrack.html (дата обращения 20 мая 2019 г.).

- 35. URL: https://earth.esa.int/web/guest/swarm/data-access (дата обращения 20 мая 2019 г.).