Влияние тайфуна Vongfong 2014 на ионосферу и геомагнитное поле по данным спутников SWARM: 1. Волновые возмущения ионосферной плазмы

Автор: Захаров В.И., Пилипенко В.А., Грушин В.А., Хамидуллин А.Ф.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено влияние крупных атмосферных процессов на ионосферу на примере тропического тайфуна Vongfong 2014 г. с использованием данных трехспутниковой миссии Swarm (высота 450-500 км). Обсуждаются два возможных механизма передачи возмущения на ионосферные высоты - генерация акустико-гравитационных волн (АГВ) и возбуждение электрических полей в атмосфере. Предложены новые методики выделения ионосферного отклика на АГВ по данным низкоорбитальных спутников. Первая основана на определении относительных вариаций электронной плотности в диапазоне периодов от 15 до 150-180 с, соответствующих определенным масштабам АГВ. Вторая базируется на оценке пространственно-временных производных электронной концентрации, измеренной на двух спутниках Swarm, находящихся на близких орбитах. Оценены характерные величины эффектов ионосферного отклика, и определены их пространственно-временные характеристики для рассмотренного крупного тропического циклона.

Тропический циклон, ионосфера, электронная концентрация, акустико-гравита-ционная волна, экваториальная аномалия

Короткий адрес: https://sciup.org/142220327

IDR: 142220327 | УДК: 535.41, | DOI: 10.12737/szf-52201914

Текст научной статьи Влияние тайфуна Vongfong 2014 на ионосферу и геомагнитное поле по данным спутников SWARM: 1. Волновые возмущения ионосферной плазмы

ВОЗМУЩЕНИЯИОНОСФЕРНОЙ ПЛАЗМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ТАЙФУНАМИ

На верхнюю атмосферу и ионосферу Земли оказывают влияние различные процессы, протекающие как в околоземном космическом пространстве, так и в нижней атмосфере. Механизмы передачи на ионосферные высоты атмосферных воздействий и физика ионосферных откликов на атмосферные явления изучены явно недостаточно. Они представляют собой не связную теорию, а набор нескольких физи-

В.И. Захаров, В.А. Пилипенко, В.А. Грушин, А.Ф. Хамидуллин чески оправданных и в ряде случаев экспериментально подтвержденных предположений. Атмосферно-ионосферное взаимодействие можно рассмотреть на примере геофизических процессов с большим выделением энергии — тропических циклонов (ТЦ), которые затрагивают несколько геофизических оболочек Земли. ТЦ является мощным атмосферным вихревым образованием. При скоростях ветра, превышающих ~30 м/с, ТЦ достигает стадии тайфуна. Ежегодно на Земле между широтами 5°–20° обоих полушарий образуется около 100 ТЦ. ТЦ представляет собой эффективный механизм сброса избыточного тепла в системе океан—атмосфера, когда действие конвекции и глобальной циркуляции становится недостаточным. Внутри каждого ТЦ расположена область диаметром ~30 км, в которой скорость ветра близка к нулю, — глаз циклона. На расстоянии от центра глаза порядка нескольких сотен километров скорость ветра достигает максимального значения и спадает к периферии ТЦ. По высоте ТЦ может занимать практически всю тропосферу (~20 км).

Мощные метеорологические возмущения в атмосфере могут оказывать влияние на ионосферу Земли, однако механизм передачи возмущений от крупных атмосферных явлений (грозовая активность, тропические циклоны, ураганы, торнадо) в ионосферу в настоящее время не известен. В качестве возможных механизмов рассматривают несколько различных процессов, более-менее удовлетворительно объясняющих наблюдаемые явления. Ионосферный отклик на динамические процессы в нижней атмосфере может быть связан с акустикогравитационными волнами (АГВ), включающими внутренние гравитационные волны (ВГВ) и акустические колебания, разделенные частотой Брендта— Вяйсяля Ω b (периоды ~6–10 мин) [Данилов и др., 1987; Hocke, Schlegel, 1996] . АГВ возбуждаются при мощных метеорологических явлениях в нижней атмосфере и затем распространяются до ионосферных высот. Волновая модуляция электронной плотности N e ионосферы проявляется в генерации перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ), которые регистрируются радиофизическими методами. По оценкам [Forbes et al., 2000] , изменчивость N e в максимуме F-слоя, вызванная влиянием метеорологических факторов, в спокойных геомагнитных условиях может достигать 35 % от фонового уровня. Рассчитанные азимуты и горизонтальные скорости ПИВ метеорологического происхождения показали, что вероятные зоны генерации зарегистрированных ПИВ лежат в тропосфере и совпадают с областями пониженного атмосферного давления в районах формирования циклонов [Bertin et al., 1975] . Статистические исследования 24 сильных тайфунов 1987– 1992 гг. показали, что часто выявляются среднемасштабные ПИВ, вызванные турбулизацией нижней атмосферы и излучением АГВ, когда сильный тайфун выходит на сушу или находится вблизи побережья [Xiao et al., 2007] .

Волновой перенос является, пожалуй, наиболее эффективным механизмом вывода энергии из области генерации атмосферной турбулентности. Волновой механизм преимущественно связывают с ВГВ и акустическими колебаниями, различающимися

V.I. Zakharov, V.A. Pilipenko, V.A. Grushin, A.F. Khamidullin частотами и законами дисперсии. В частотном диапазоне акустической ветви АГВ (периоды <10 мин) наблюдаются также магнитосферные магнитогидродинамические (МГД) волны (геомагнитные пульсации Рс5), обусловленные альфвеновскими колебаниями, которые в принципе также могут модулировать плотность ионосферной плазмы. Однако ни частоты АГВ, ни частоты МГД-волн на низкоорбитальном спутнике, движущемся со скоростью V c , большей скорости распространения волнового возмущения, измерить невозможно, и наблюдаемая частота первой гармоники возмущения f будет определяться пространственными масштабами области турбулизации среды в нижней атмосфере L : f ~ V с / L .

В области интенсивной циклонической деятельности также возможно возникновение стороннего тока, плотность которого на несколько порядков превышает фоновое значение [Исаев и др., 2002] . В результате этого во всей толще ионосферы над ТЦ на 1–2 порядка может увеличиться квазистационарное электрическое поле. Канал воздействия атмосферных процессов на возмущения ионосферной плазмы также может быть связан с созданием дополнительного электрического поля, обусловленного движениями нейтральной компоненты в нижней ионосфере [Pokhotelov et al., 1994] . Увлечение заряженных частиц течениями нейтральной компоненты ионосферы приводит к локальной генерации электрических токов и возмущений плотности плазмы. Возбуждаемая токовая система включает продольные токи, которые переносят возмущение в верхнюю ионосферу. Обнаруженное увеличение N e в слое F2 при прохождении урагана Katrina было, предположительно, связано с воздействием именно электрического поля [Бондур и др., 2008] . Электрические поля в ионосфере, генерируемые при интенсивных метеорологических явлениях, могут воздействовать на захваченные частицы внутреннего радиационного пояса на низких высотах [Мелиоранский, 2007] .

В настоящей работе, ввиду сложности проблемы и отсутствия необходимых для ее решения экспериментальных данных, не делается попытки классифицировать тип модуляции электронной концентрации в ионосфере, но из физических соображений изучается наличие отклика в ионосфере и определяются его параметры.

Ионосферный отклик на тайфуны был обнаружен с помощью радиофизических методов мониторинга ионосферы: наблюдений доплеровского сдвига частоты ВЧ-радиосигналов [Huang et al., 1985; Xiao et al., 2007] , просвечивания нижней ионосферы на сверхдлинноволновых радиотрассах [Rozhnoi et al., 2014] и при ракетных экспериментах [Ванина-Дарт и др., 2007] . Наиболее активно развиваются технологии дистанционной диагностики ионосферы с помощью измерений временных вариаций полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы по сигналам спутниковой навигационной системы GPS [Hofmann-Wellenhof et al., 1992] . Новые возможности, которые предоставляет методика пространственного GPS-детектора [Ho et al., 1996; Афраймо-вич, Перевалова, 2006] , могут быть использованы

Влияние тайфуна Vongfong 2014 на ионосферу… для обнаружения ионосферных возмущений метеорологического происхождения в заданном регионе Земли. Методика анализа данных, получаемых на сетях GPS-приемников, была успешно применена для выявления различных ионосферных феноменов [Ho et al., 1996] , связанных с солнечными затмениями, взрывами и землетрясениями, геомагнитными бурями и солнечными вспышками [Афраймович, Перевалова, 2006; Захаров и др., 2008] . В периоды максимального развития циклонов большой мощности наблюдались колебания N e с периодами, характерными для АГВ различного масштаба (от 2 до 60 мин) [Zakharov, Kunitsyn, 2012; Polyakova, Perevalova, 2013] . Средняя амплитуда крупномасштабных (периоды T ~20–60 мин) колебаний ПЭС в 2–3 раза превышает уровень фоновых флуктуаций, а для мелкомасштабных ( T <20 мин) вариаций увеличение амплитуды составляет 1.5–2 раза. Размер области, которую охватывают возмущения, может достигать нескольких тысяч километров, причем эта область в ионосфере обычно больше области шторма в атмосфере. Интенсивность возмущений ионосферной плазмы пропорциональна мощности циклона [Polyakova, Perevalova, 2013] .

В работе [Zakharov, Kunitsyn, 2012] c использованием статистически значимого материала показано, что методика GPS - наблюдений является достаточно эффективной для выделения отклика верхней атмосферы на глобальные синоптические процессы корреляционными методами. Получено, что волновые структуры, детектированные методом GPS-интерферометрии на выбранной наблюдательной сети, географически связаны с местами орографических возмущений. Отмечена возможная генерация АГВ на береговой линии при ее обтекании воздушными массами, захваченными тайфуном. Возбуждение таких волновых структур наиболее эффективно происходит при большой скорости развития или спада тайфуна, причем волновые структуры наиболее эффективно выделяются для областей шторма с высокой скоростью движения воздушных масс, т. е. их генерация не связана с глазом тайфуна. Совместное рассмотрение данных навигационной системы GPS и радиозатменного метода зондирования обнаружило глубокую — до 50 % — модуляцию N e в слое F2 в области шторма, причем пространственно аномалии ионосферы оказались расположены на краю тайфуна, а не в районе его глаза [Li et al., 2018] . Вместе с тем вопрос об эффективности использования GPS-технологий для изучения ионосферных откликов на метеорологические явления остается открытым. Так, в работе [Афраймович и др., 2008] при анализе интегральных карт ПЭС не удалось выявить явного отклика на тайфун. В работе [Ванина-Дарт и др., 2007] обнаружено понижение N e над областью действия тропического циклона на высотах E-слоя, но на высотах слоя F2 влияния циклона не выявлено.

Для поиска проявлений атмосферных возмущений в ионосфере привлекаются и данные низкоорбитальных спутников [Гохберг и др., 1996] . Измерения на спутнике COSMOS-1809 (на высоте 800 км) выявили локализованные возмущения квазистацио-

Impact of typhoon Vongfong 2014 on the ionosphere… нарного электрического поля до 25 мВ/м и сопутствующие изменения N e до 6 % над областями с сильными атмосферными возмущениями [Sorokin et al., 2005; Исаев и др., 2010] .

В целом приведенный частичный обзор взаимосвязей атмосферных и ионосферных процессов показывает значительные сложности регистрации и неоднозначность интерпретации наблюдаемых явлений. Общие трудности выделения влияния на ионосферу даже крупных событий в системе геосфер связаны и с тем, что ионосфера является открытой системой, на которую оказывают влияние процессы в околоземном пространстве — магнитосфере (магнитные бури и суббури) и события на Солнце (вспышки, корональные выбросы массы). В связи с этим некоторые исследователи считают, что факты регистрации отклика F-области на ТЦ недостаточно статистически обоснованы или просто уникальны [Rishbeth, 2006] .

Целью данной серии работ является экспериментальное изучение проявлений влияния мощного тропического циклона на ионосферу, определение амплитуды и пространственно-временного масштаба таких проявлений с использованием данных электромагнитных и плазменных измерений на спутниках Swarm во время пролетов над тайфунами. В связи с разнородностью и обширностью использованных в работе материалов статья разбита на две самостоятельные части, объединенные единым предметом изучения. В первой части рассматриваюются результаты выделения волноподобных структур в электронной концентрации ионосферы, измеряемой ленгмюровскими зондами проекта Swarm. Во второй части будут рассмотрены связанные с тайфунами возмущения геомагнитного поля, зарегистрированные бортовыми магнитометрами.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ И ИХ АНАЛИЗ

Проект Swarm состоит из трех спутников (А, В и С), находящихся на двух околополярных орбитах. Спутники С и А двигаются близко друг к другу на высоте ~470 км по сходным орбитам (наклонение 87.4°), разнесенным по долготе на ~1.4°, с разницей эпох обращения 2–10 с. Орбита спутника В смещена относительно орбит спутников С и А на ~135°, имеет наклонение 88° и проходит на высоте ~510 км [Olsen et al., 2013]. Орбитальные скорости движений ИСЗ составляют 7–7.5 км/с. В настоящем исследовании используются данные измерений электронной концентрации Ne ленгмюровскими зондами на борту спутников с частотой 2 Гц. Минимальные значения ионной концентрации, регистрируемые ленгмюровскими зондами, составляют не менее 102 ионов/см3 [ s/swarm], что позволяет в предположении квазинейтральности плазмы оценить ошибку в определении Ne в слое F2 — менее 1 %. Приводимые далее выделенные эффекты по величине везде превосходят указанную ошибку аппаратуры.

Данные о траектории ТЦ получены из базы данных []. Они содержат временную динамику развития циклона и его географическую привязку.

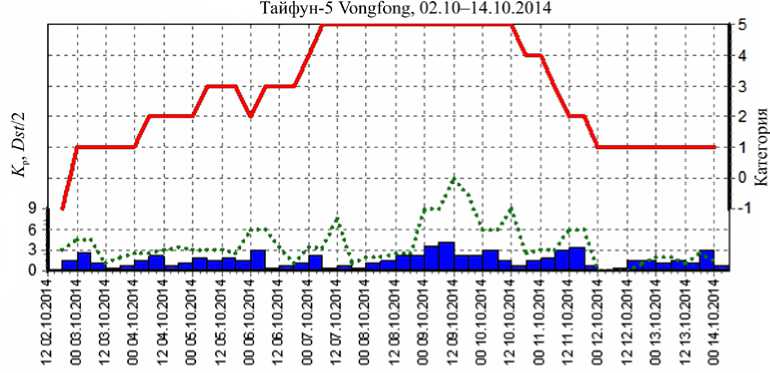

Рис. 1. Временная динамика супертайфуна Vongfong в период 2–14 октября 2014 г. Временная эволюция силы феномена по шкале Саффира—Симпсона представлена на правой оси (условное значение –1 соответствует депрессии). Величины индексов K p (гистограмма) и Dst (пунктир) отложены на левой оси

Изучение эффектов ТЦ, при всей мощности этих явлений и потенциальной возможности их влияния на ионосферу, имеет одну важную особенность, которая затрудняет однозначную интерпретацию ионосферных эффектов. ТЦ происходят на низких широтах и зачастую совпадают географически с областью экваториальной аномалии (ЭА) в ионосфере [Walker, 1981; Balan et al., 2018] . ЭА проявляется в виде гребней ионизации в максимуме слоя F2 с двух сторон от экватора на широтах 15°–20° и впадины над геомагнитным экватором. Причиной ЭА является фонтан-эффект, обусловленный дрейфом плазмы вверх над геомагнитным экватором с последующим растеканием на север и на юг вдоль магнитных силовых линий.

Предложенная в данной работе идея выделения отклика ионосферы связана с различием пространственно-временных характеристик изучаемых процессов. Область ЭА занимает диапазон приэкваториальных широт не менее ~20°, в то время как влияние ТЦ должно локализоваться в меньшей широтной области, условно связанной с центральной областью ТЦ.

Как отмечалось выше, на низкоорбитальном спутнике наблюдаемая частота возмущения будет определяться пространственными масштабами волн L из-за эффекта Доплера. При нашем подходе возмущение в ионосфере рассматривается как стационарная волна, поскольку скорость спутника более чем на порядок превышает скорость АГВ. Пространственные размеры области шторма в атмосфере для рассмотренных в работе ТЦ составляют менее 1500 км. Если считать именно ТЦ источником ионосферных возмущений, то, с учетом скорости пролетов ИСЗ Swarm, периоды ионосферных возмущений должны быть до 150–200 с.

Высокочастотная граница фильтра в этом случае может соответствовать пространственным размерам порядка 30–50 км. В соответствии с этими оценками были выбраны параметры полосового фильтра от 10–15 до 150–180 с.

На рис. 1 представлена временная динамика тайфуна Vongfong наивысшей, 5-й категории по шкале Саффира—Симпсона [ ]. Тайфун развился в приэкваториальной части Тихого океана из тропической депрессии с 2 до 14 октября 2014 г. Скорость ветра в максимальной фазе 7–10 октября составляла почти 80 м/с. Геогелиомагнитная обстановка во время тайфуна была спокойной или умеренно-возмущенной — планетарный индекс Kp<4, а индекс |Dst|<15 нТл. Это обстоятельство позволяет несколько упростить интерпретацию наблюдаемых явлений.

Генерируемая ТЦ АГВ представляет собой расходящуюся квазисферическую волну под углами до 40° согласно дисперсионному соотношению для ионосферных высот. В зависимости от положения траектории спутника относительно возмущения, которое можно рассматривать в грубом приближении как тороподобную структуру, мы можем получить: 1) две области последовательного пространственно-временного изменения N e (роста, а затем спада), в случае если спутник пролетает вблизи проекции источника волнового возмущения на ионосферу; 2) одну такую область возмущения N e , если спутник пролетает по краю области возмущения, т. е. вдали от точки проекции центра возмущения на ионосферу. В реальных условиях ситуация значительно сложнее, поскольку источник возмущения явно не точечный, а сами возмущения N e являются результатом суперпозиции гармоник волн с различными волновыми векторами. Таким образом, наблюдаемые эффекты будут зависеть не только от конфигурации волнового возмущения, но и от того, как конкретно проходит зонд через область возмущения. По траекторным расчетам нами определялись моменты пролета спутников через область ТЦ, далее проводился анализ связанных с этим диапазоном времени данных Swarm.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Приведем пример выделения влияния циклона на фоне ЭА. На рис. 2 представлены проекции треков движения спутников Swarm-А и -С на поверхность

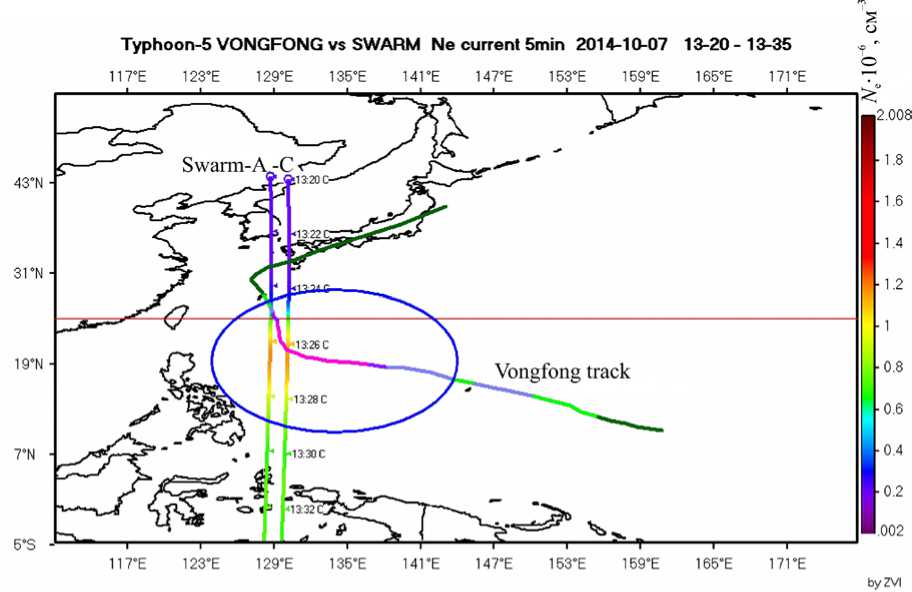

Рис. 2. Географическая привязка проекций треков движения спутников Swarm-А и -С на поверхность Земли 7 октября 2014 г. Рядом с треками даны моменты UTС c шагом 2 мин. Трек движения суперциклона Vongfong за все время его существования представлен ломаной, начинающейся в точке c координатами (7.80° N, 160.50° E). Цвет треков ИСЗ соответствует электронной концентрации, шкала для которой приведена справа. Сила урагана обозначена цветом согласно шкале Саффира—Симпсона, см. рис. 1

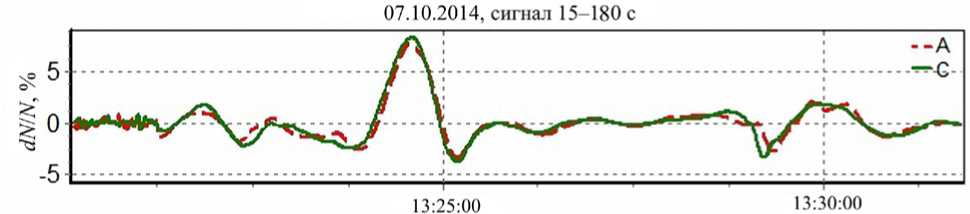

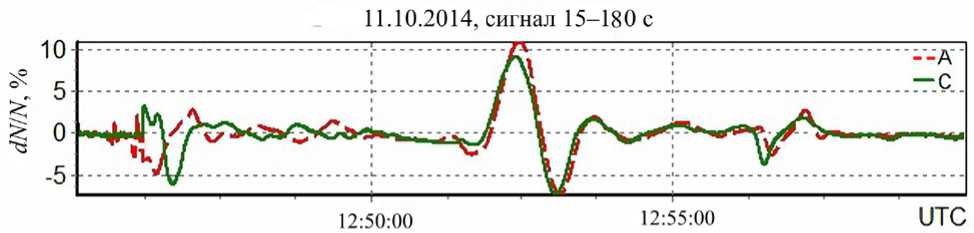

Рис. 3. Относительный ионосферный отклик на тайфун в электронной концентрации N e в полосе собственных частот, соответствующих периодам волновых структур 15–180 с

Земли 7 октября 2014 г. в период с 13:20 до 13:35 UTC. Цвет треков спутников соответствует измеренной N e. Сила урагана также обозначена цветом согласно шкале Саффира—Симпсона: более теплый цвет соотносится с более мощной фазой события (см. рис. 1). Видно, что два спутника практически синхронно (с разницей не более 10 с) влетают в область шторма, условно изображенную в виде круга радиусом порядка 1000 км (в проекции рисунка — эллипс). Спутники попадают в данную область около 13:24 UTC и покидают ее в ~13:29 UTC.

Для выделения ионосферного отклика разработана специальная процедура полосовой полиномиальной фильтрации. При построении фильтрующих полиномов раздельно для высоко- и низкочастотных составляющих исследуемого сигнала их порядок адаптивно определялся как решение задачи, дающее минимальное среднеквадратичное отклонение от экспериментальных данных для заданного размера окна в пределах выбранной ошибки. Численный эксперимент показал эффективность выделения волноподобного возмущения на фоне модельного временного изменения электронной концентрации, отличающегося по периоду в несколько раз от изучаемого возмущения и превосходящего его по амплитуде не менее чем в 100 раз. Возможность построения такой схемы выделения связана с характерными пространственными размерами структур. Выбранная нами полоса частот соответствует пространственным характеристикам изучаемого возмущения и зависит от скорости пролета носителя.

Выделенный таким образом ионосферный отклик на тайфун представлен на рис. 3, на котором приведены относительные вариации N e в диапазоне периодов 15–180 с. Коэффициент корреляции выделенных вариаций между спутниками A и C составил более 0.92, причем максимум соответствует временному сдвигу 3 с. При штатной работе системы Swarm разность эпох

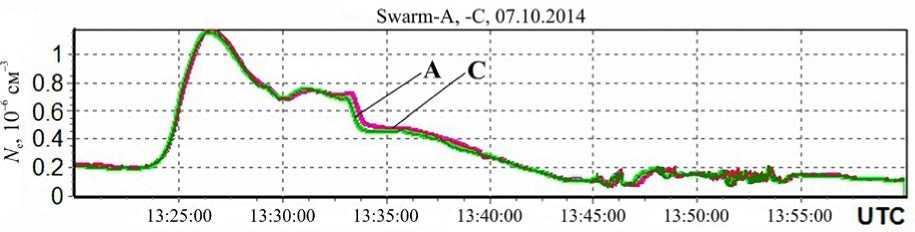

Рис. 4. Электронная концентрация, зарегистрированная ИСЗ Swarm при движении в области экваториальной аномалии

Рис. 5. Результат выделения волновой структуры, связанной с влиянием ТЦ на ионосферу. Данные спутников Swarm-А и -С в диапазоне периодов 15–180 с

обращения этих спутников имеет номинальное значение от 2 до 10 с [ eoportal/satellite-missions/s/swarm]. Возмущение около 13:24 UTC соответствует входу спутников в область шторма, а в 13:29 UTC — выходу из области влияния тайфуна. Величина обнаруженного эффекта — относительная амплитуда ~5–8 % в изучаемой полосе частот — выше уровня собственных шумов измерений ~1–2 %. Обнаруженный отклик, как правило, несимметричен.

Отклик выделен на фоне измеренной N e при движении спутника через область ЭА приблизительно с 13:24 до 13:40 UTC (рис. 4). Разделение вкладов от двух процессов удалось провести благодаря фильтрации в физически обоснованной полосе частот.

Аналогичные данные в период действия рассматриваемого тайфуна получены еще более чем в десяти случаях как для пары спутников A, C, так и для одиночного спутника B. Для примера на рис. 5 приведен результат выделения влияния ТЦ на ионосферную плазму в ~12:52 UTC (вход) и ~12:57 UTC (выход) 11.10.2014.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что методика анализа возмущений в выбранной полосе частот, соответствующей пространственным размерам АГВ, может использоваться для выделения влияния ТЦ на ионосферную плазму. Возмущение от крупного циклона может достигать 10 % от текущих значений Ne в определенной полосе частот, что в принципе можно выделить на фоне регулярных вариаций. Для других дополнительно рассмотренных циклонов (Hagupit, Halong, 2014) также выделены связанные с ТЦ возмущения Ne с относительными амплитудами до 10 %, превосходящими ошибки регистрации. Полученный результат можно рассматривать в целом как подтверждение волнового механизма передачи возмущения на ионосферные высоты АГВ с масштабами порядка тысячи километров. Полученные результаты указывают на пространственную локализацию возмущения на периферии ТЦ, т. е. вне области глаза циклона, что совпадает с выводами [Li et al., 2018].

Спутники Swarm-A и -C с идентичной аппаратурой, разнесенные по широте на небольшое расстояние, представляют собой по сути передвижную «градиентную установку» в верхней ионосфере. Благодаря данным такой установки можно предложить еще один способ выделения возмущения от ТЦ, основанный на анализе производных регистрируемых параметров. Точная информация о траекториях аппаратов позволяет оценивать не только временные, но и пространственные градиенты поля электронной концентрации c точностью, достаточной для решения поставленной задачи.

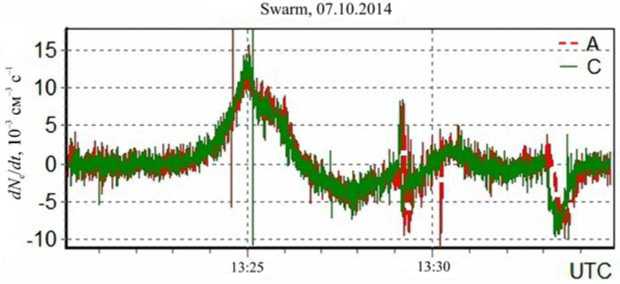

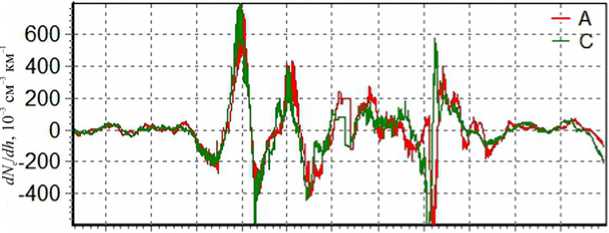

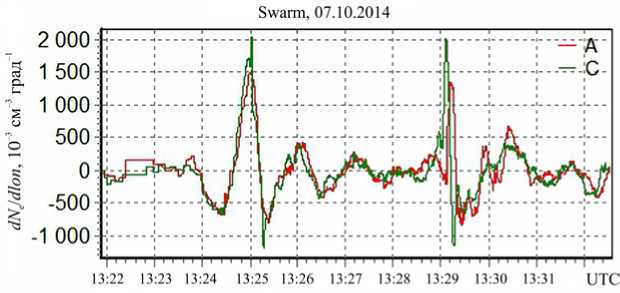

На рис. 6–8 представлены производные измеренной N e по времени (см. рис. 6), по высоте (рис. 7) и по долготе (рис. 8).

Рассчитанные производные показывают пространственно-временную структуру ионосферного возмущения в зависимости от конфигурации волнового возмущения и того, через какую его область проходят аппараты с ленгмюровскими зондами на борту. Глобальные максимумы и минимумы производных на рисунках соответствуют времени, когда могло наблюдаться влияние TЦ на ионосферную плазму. Изложенные в предыдущем разделе соображения о форме ожидаемого отклика являются, конечно, упрощенными, что подтверждается и производными. Пространственные производные в целом показывают достаточно сложную внутреннюю структуру динамики возмущения электронной плот-

Рис. 6. Выделение влияния циклона при использовании производной электронной концентрации по времени. Спутники Swarm-A и -C, 7 октября 2014 г., 13:20–13:35 UTС

Swarm. 07.10.2014

13:22 13:23 13:24 13:25 13:26 13:27 13:28 13:29 13:30 13:31 13:32 UTC

Рис. 7. Выделение влияния циклона при использовании производной электронной концентрации по высоте при прецизионном трекинге. Спутники Swarm-A и -C, 7 октября 2014 г., 13:20–13:35 UTС

Рис. 8. Выделение влияния циклона при использовании производной электронной концентрации по долготе. Спутники Swarm-A и -C, 7 октября 2014 г., 13:20–13:35 UTС

ности, которая является результатом суперпозиции гармоник волн различного происхождения.

На рис. 6 приведена временная эволюция производной по времени dN e/ dt , которая, строго говоря, представляет собой полную производную по всем трем элементам траектории: высоте, широте и долготе. Несмотря на некоторую неустойчивость оценок, на рисунке видны области, соответствующие колебаниям, порождаемым ТЦ.

Наличие пространственно локализованного возмущения убедительно подтверждается при использовании прецизионного трекинга двух спутников Swarm, находящихся на близких орбитах. Пространственные производные и по высоте, и долготе (см. рис. 7, 8) уверенно показывают локализованное возмущение в ионосфере, по времени связанное с циклоном. При пролете спутника над областью возмуще- ния именно долготная производная направлена на центр возмущения и, следовательно, имеет максимальные величины. Знак производных dNe/dh и dNe/dlon показывает, что Ne уменьшается с высотой и спутники проходят по «склону» возмущения, амплитуда которого спадает в направлении от глаза ТЦ.

Получаемые в эксперименте измерения в принципе дают достаточно устойчивые оценки N e и позволяют использовать их для определения влияния ТЦ на ионосферу. Сравнение широтно-долготных производных показывает, что наиболее информативными в плане выделения отклика ионосферы на атмосферные циклоны являются производные по долготе, т. е. по направлению, перпендикулярному треку. Общий анализ данных для различных циклонов показывает, что величина отклика по долготе примерно в 100 раз больше, чем по широте.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Волновой отклик в ионосфере на крупные процессы в атмосфере проявляется в генерации атмосферной турбулентностью акустических колебаний [Gossard, Hooke, 1975] , которые распространяются до ионосферных высот и модулируют электронную концентрацию. В периоды максимального развития ТЦ большой мощности наблюдаются колебания электронной концентрации с масштабами, характерными для крупномасштабных АГВ. Размер области, охваченной возмущениями, может достигать нескольких тысяч километров, причем обычно эта область в ионосфере больше области шторма в атмосфере.

Теоретическое рассмотрение показывает, что интенсивность излучения АГВ атмосферной турбулентностью резко увеличивается в окрестности частот Брендта—Вяйсяля и собственных колебаний ТЦ, определяемых его параметрами [Дробязко, Красильников, 1985] . Для высоких частот резко увеличивается затухание, поэтому на больших удалениях от ТЦ должны обнаруживаться инфразвуковые волны с частотами менее 1 мГц и длинами волн порядка тысячи километров. На высотах более 100 км АГВ становятся нелинейными, что приводит к комплексу динамических и тепловых процессов, в том числе к формированию солитоноподобного возмущения [Кшевецкий, Гаврилов, 2003] .

В частотном диапазоне акустической ветви АГВ (периоды <10 мин) наблюдаются также магнитосферные МГД-волны, наблюдаемые как геомагнитные пульсации Рс5. Преимущественно эти МГД-колебания обусловлены альвеновскими колебаниями. Последние при взаимодействии с анизотропно-проводящей нижней ионосферой возбуждают нераспространяю-щиеся магнитозвуковые возмущения, которые и модулируют плотность ионосферной плазмы [Pilipenko et al., 2012] . Между тем Рс5-пульсации возбуждаются на широте аврорального овала, и к низким широтам их амплитуда значительно спадает. Поэтому, как ожидается, МГД-возмущения не могут вносить сколько-нибудь значительный вклад в наблюдаемые эффекты.

В данной части работы апробированы две методики выделения влияния TЦ на ионосферу по данным низкоорбитальных спутников. Первая основана на определении относительных вариаций величины N e в диапазоне периодов 15–180 с, соответствующих указанным выше пространственным масштабам АГВ. Примечательно, что в работе [Chou et al., 2017] также обнаружен концентрический отклик в ионосфере при прохождении крупного ТЦ, что соответствует нашим результатам.

Вторая методика использует оценки пространственных производных электронной концентрации, измеряемой на двух спутниках Swarm, находящихся на близких орбитах. Наиболее информативными в плане выделения отклика ионосферы на атмосферные ТЦ оказываются производные по долготе, т. е. по направлению, перпендикулярном треку. По-видимому, это связано с тем, что при пролете спутника над областью возмущения именно долготная производная направлена на центр возмущения, а потому имеет максимальные величины.

В заключение отметим, что имеющиеся спутниковые данные в целом позволяют выделить отклик ионосферы на крупные атмосферные события, такие как тропические циклоны. Между тем однозначно определить причину модуляции электронной концентрации в ионосфере, т. е. указать механизм такого воздействия (движение нейтральной компоненты, воздействие электрического поля или перенос плазмы из-за продольных токов), в настоящее время не представляется возможным, и для интерпретации полученных результатов нами рассмотрен волновой механизм модуляции. Несколько иной подход использован во второй части нашей статьи, посвященной возмущениям магнитного поля в области ТЦ.

Данные Swarm предоставлены Европейским космическим агентством [ swarm/data-access]. Работа поддержана грантами РФФИ 18-05-00108 (ПВА) и 19-05-00941 (ЗВИ), гос-заданием МГУ (ЗВИ) и ИКИ (ГВА).

Список литературы Влияние тайфуна Vongfong 2014 на ионосферу и геомагнитное поле по данным спутников SWARM: 1. Волновые возмущения ионосферной плазмы

- Афраймович Э.Л., Перевалова Н.П. GPS-мониторинг верхней атмосферы Земли. Иркутск: Изд-во ГУ НЦ PBX ВСНЦ СО РАМН, 2006. 480 с.

- Афраймович Э.Л., Воейков С.В., Ишин А.Б. и др. Вариации полного электронного содержания во время мощного тайфуна 5-11 августа 2006 г. у юго-восточного побережья Китая // Геомагнетизм и аэрономия. 2008. Т. 48, № 5. С. 703-708.

- Бондур В.Г., Пулинец С.А., Узунов Д. Воздействие крупномасштабных атмосферных вихревых процессов на ионосферу на примере урагана Катрина//Иссл. Земли из космоса. 2008. № 6. С. 3-11.

- Ванина-Дарт Л.Б., Покровская И.В., Шарков Е.А., Исследования взаимодействия нижней экваториальной ионосферы с тропическими циклонами по данным дистанционного и ракетного зондирования//Иссл. Земли из космоса. 2007. № 1. С. 1-9.

- Гохберг М.Б., Пилипенко В.А., Похотелов О.А., Федоров Е.Н. Всплески электромагнитных КНЧ-шумов в верхней ионосфере, стимулированные наземными взрывами//Геомагнетизм и аэрономия. 1996. Т. 36, № 4. С. 61-67.

- Данилов А.Д., Казимировский Э.С., Вергасова Г.В., Хачикян Г.Я. Метеорологические эффекты в ионосфере. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 267 с.

- Дробязко И.Н., Красильников В.Н. Генерация акустико-гравитационных волн атмосферной турбулентностью//Изв. вузов. Радиофизика. 1985. Т. 28, № 11. С. 1357-1365.

- Захаров В.И., Зиенко А.С., Куницын В.Е. Распространение радиосигналов GPS при различной солнечной активности//Электромагнитные волны и электронные системы. 2008. Т. 13, № 8. C. 51-57.

- Исаев Н.В., Сорокин В.М., Чмырев В.М., Серебрякова О.Н. Электрические поля в ионосфере, связанные с морскими штормами и тайфунами//Геомагнетизм и аэрономия. 2002. Т. 42, № 5. С. 670-675.

- Исаев Н.В., Костин В.М., Беляев Г.Г., Овчаренко О.Я., Трушкина Е.П. Возмущения верхней ионосферы, вызванные тайфунами//Геомагнетизм и аэрономия. 2010. Т. 50, № 2. С. 253-264.

- Кшевецкий С.П., Гаврилов Н.М. Вертикальное распространение нелинейных гравитационных волн и их разрушение в атмосфере//Геомагнетизм и аэрономия. 2003. Т. 43, № 1. С. 74-82.

- Мелиоранский А.С. Высыпание электронов из радиационных поясов и кольцевого тока под влиянием излучений тайфунов в северо-западной части Тихого океана. Тайфун «Майк» и сильный тропический шторм «Нелл»/Препринт Института космических исследований Пр-2136. М., 2007. 18 с.

- Balan N., Souza J., Bailey G.J. Recent developments in the understanding of equatorial ionization anomaly: A review//J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2018. V. 171. P. 3-11.

- Bertin E., Testud У., Kersley L. Medium scale gravity waves in the ionospheric F region and their possible origin in weather disturbances//Planet. Space Sci. 1975. V. 23. P. 493-507.

- Chou M.Y., Lin C.H., Yue J., et al. Medium-scale traveling ionospheric disturbances triggered by Super Typhoon Nepartak (2016)//Geophys. Res. Lett. 2017. V. 44. P. 7569-7577

- DOI: 10.1002/2017GL073961

- Forbes J.М., Palo S.E., Zhang X. Variability of the ionosphere//J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2000. V. 62. P. 685-693

- DOI: 10.1016/S1364-6826(00)00029-8

- Gossard E.E., Hooke W.H. Waves in the Atmosphere: Atmospheric Infrasound and Gravity Waves, Their Generation and Propagation. Elsevier Scientific Pub. Co., 1975. 456 p.

- Ho C.M., Mannucci A.J., Lindqwister U.J., et al. Global ionosphere perturbations monitored by the worldwide GPS network//Geophys. Res. Lett. 1996. V. 23, iss. 22. P. 3219-3222

- DOI: 10.1029/96GL02763

- Hocke K., Schlegel K. A review of atmospheric gravity waves and traveling ionospheric disturbances: 1982-1995//Ann. Geophysicae. 1996. V. 14, iss. 9. P. 917-940. 10.1007/s00585-996-0917-6

- DOI: :10.1007/s00585-996-0917-6

- Hofman-Wellenhoft B., Lichtenegger H., Collins J. GPS Theory and Practice. New York: Springer-Verlag Vienna, 1992. 347 p.

- Huang Y.N., Cheng K., Chen S.W. On the detection of acoustic-gravity waves generated by typhoon by use of real time HF Doppler frequency shift sounding system//Radio Sci. 1985. V. 20, N 4. P. 897-906

- DOI: 10.1029/RS020i004p00897

- Li W., Yue J., Wu S., et al. Ionospheric responses to typhoons in Australia during 2005-2014 using GNSS and FORMOSAT-3/COSMIC measurements//GPS Solutions. 2018. V. 22, N 3. P. 1-22

- DOI: 10.1007/s10291-018-0722-1

- Olsen N., Friis-Christensen E., Floberghagen R., et al. The Swarm Satellite Constellation Application and Research Facility (SCARF) and Swarm data products//Earth, Planets and Space. 2013. V. 65. P. 1189-1200

- DOI: 10.5047/eps.2013.07.001

- Pilipenko V., Belakhovsky V., Kozlovsky A., et al. Determination of the wave mode contribution into the ULF pulsations from combined radar and magnetometer data: Method of apparent impedance//J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2012. V. 77. P. 85-95

- DOI: 10.1016/j.jastp.2011.11.013

- Pokhotelov O.A., Pilipenko V.A., Fedorov E.N., et al. Induced electromagnetic turbulence in the ionosphere and the magnetosphere//Physica Scripta. 1994. V. 50. P. 600-605.

- Polyakova A.S., Perevalova N.P. Comparative analysis of TEC disturbances over tropical cyclone zones in the North-West Pacific Ocean//Adv. Space Res. 2013. V. 52. P. 1416-1426

- DOI: 10.1016/j.asr.2013.07.029

- Rishbeth H. F-region links with the low atmosphere?//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2006. V. 68, N 3. P. 469-478

- DOI: 10.1016/j.jastp.2005.03.017

- Rozhnoi A., Solovieva M., Levin B., et al. Meteorological effects in the lower ionosphere as based on VLF/LF signal observations//Natural Hazards Earth System Sci. 2014. V. 14. P. 2671-2679.

- Sorokin V.M., Isaev N.V., Yaschenko A.K., et al. Strong DC electric field formation in the low latitude ionosphere over typhoons//J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2005. V. 67. P. 1269-1279

- DOI: 10.1016/j.jastp.2005.06.014

- Walker G.O. Longitudinal structure of the F-region equatorial anomaly -a review//J. Atmos. Terr. Phys. 1981. V. 43, iss. 8. P. 763-774

- DOI: 10.1016/0021-9169(81)90052-0

- Xiao Z., Xiao S.G., Hao Y.Q., Zhang D.H. Morphological features of ionospheric response to typhoon//J. Geophys. Res. 2007. V. 112, iss. A4, A04304

- DOI: 10.1029/2006JA011671

- Zakharov V.I., Kunitsyn V.E. Regional features of atmospheric manifestations of tropical cyclones according to ground-based GPS network data//Geomagnetism and Aeronomy. 2012. V. 52, N 4. P. 533-545

- DOI: 10.1134/S0016793212040160

- URL: http://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellitemissions/s/swarm (дата обращения 1 марта 2019 г.).

- URL: http://weather.unisys.com/hurricane (дата обращения 1 марта 2019 г.).

- URL: http://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php (дата обращения 1 марта 2019 г.).

- URL: http://directory. eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/swarm (дата обращения 1 марта 2019 г.).

- URL: https://earth.esa.int/web/guest/swarm/data-access (дата обращения 1 марта 2019 г.).

- Afraimovich E.L., Voyeikov S.V., Ishin A.B., Perevalova N.P., Ruzhin Yu.Ya. Total electron content variations during the powerful typhoon of August 5-11, 2006, near the southeastern coast of China. Geomagnetism and Aeronomy. 2008, vol. 48, no. 5, pp. 674-679.

- Afraimovich E.L., Perevalova N.P. GPS-monitoring verkhnei atmosfery Zemli . Irkutsk, 2006, 480 p..

- Balan N., Souza J., Bailey G.J. Recent developments in the understanding of equatorial ionization anomaly: A review. J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2018, vol. 171, pp. 3-11.

- Bertin E., Testud У., Kersley L. Medium scale gravity waves in the ionospheric F region and their possible origin in weather disturbances. Planet. Space Sci. 1975, vol. 23, pp. 493-507.

- Bondur V.G., Pulinets S.A., Uzunov D. The effect of large-scale atmospheric vortex processes on the ionosphere using hurricane Katrina as an example. Issledovaniya Zemli iz kosmosa . 2008, no. 6, pp. 3-11..

- Chou M.Y., Lin C.H., Yue J., Chang L.C., Tsai H.F., Chen C.H. Medium-scale traveling ionospheric disturbances triggered by Super Typhoon Nepartak (2016). Geophys. Res. Lett. 2017, vol. 44, pp. 7569-7577

- DOI: 10.1002/2017GL073961

- Danilov A.D., Kazimirovsky E.S., Vergasova G.V., Khachikyan G.Ya. Meteorologicheskie effekty v ionosfere . Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1987, 267 p..

- Drobyazko I.N., Krasil’nikov V.N. Generation of acoustic-gravity waves by atmospheric turbulence. Radiophysics and Quantum Electronics. 1985, vol. 28, no. 11, pp. 946-952.

- Forbes J.М., Palo S.E., Zhang X. Variability of the ionosphere. J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2000, vol. 62, pp. 685-693

- DOI: 10.1016/S1364-6826(00)00029-8

- Gokhberg M.B., Pilipenko V.A., Pokhotelov O.A., Fedorov E.N. Electromagnetic ELF-noise bursts in the upper atmosphere induced by ground explosions. Geomagnetizm i aeronomiya . 1996, vol. 36, no. 4, pp. 61-67..

- Gossard E.E., Hooke W.H. Waves in the Atmosphere: Atmospheric Infrasound and Gravity Waves, Their Generation and Propagation. Elsevier Scientific Publ. Co., 1975, 456 p.

- Ho C.M., Mannucci A.J., Lindqwister U.J., Pi X., Tsurutani B.T. Global ionosphere perturbations monitored by the worldwide GPS network. Geophys. Res. Lett. 1996, vol. 23, iss. 22, pp. 3219-3222

- DOI: 10.1029/96GL02763

- Hocke K., Schlegel K. A review of atmospheric gravity waves and traveling ionospheric disturbances: 1982-1995. Ann. Geophys. 1996, vol. 14, iss. 9, pp. 917-940. 10.1007/s00585-996-0917-6

- DOI: :10.1007/s00585-996-0917-6

- Hofman-Wellenhoft B., Lichtenegger H., Collins J. GPS Theory and Practice. New York, Springer-Verlag Vienna, 1992, 347 p.

- Huang Y.N., Cheng K., Chen S.W. On the detection of acoustic-gravity waves generated by typhoon by use of real time HF Doppler frequency shift sounding system. Radio Sci. 1985, vol. 20, no. 4, pp. 897-906

- DOI: 10.1029/RS020i004p00897

- Isaev N.V., Sorokin V.M., Chmyrev V.M., Serebryakova O.N. Ionospheric electric fields related to sea storms and typhoons. Geomagnetism and Aeronomy. 2002, vol. 42, no. 5, pp. 638-643.

- Isaev N.V., Kostin V.M., Belyaev G.G., Ovcharenko O.Ya., Trushkina E.P. Disturbances of the topside ionosphere caused by typhoons. Geomagnetism and Aeronomy. 2010, vol. 50, iss. 2, pp. 243-255

- DOI: 10.1134/S001679321002012X

- Kshevetsky S.P., Gavrilov N.M. Vertical propagation and breaking of nonlinear gravity waves in the atmosphere. Geomagnetism and Aeronomy. 2003, vol. 43, no. 1, p. 69.

- Li W., Yue J., Wu S., Yang Y., Li Z., Bi J., Zhang K. Ionospheric responses to typhoons in Australia during 2005-2014 using GNSS and FORMOSAT-3/COSMIC measurements. GPS Solutions. 2018, vol. 22, no. 3, pp. 1-22

- DOI: 10.1007/s10291-018-0722-1

- Melioransky A.S. Vysypanie elektronov iz radiatsionnykh poyasov i koltsevogo toka pod vliyaniem izluchenii taifunov v severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Taifun "Maik" i moshchnyi tropicheskii shtorm "Nell" . Preprint of Space Research Institute. No.2136. Moscow, 2007, 18 p.

- Olsen N., Friis-Christensen E., Floberghagen R., Alken P., Beggan C.D., Chulliat A., et al. The Swarm Satellite Constellation Application and Research Facility (SCARF) and Swarm data products. Earth, Planets and Space. 2013, vol. 65, pp. 1189-1200

- DOI: 10.5047/eps.2013.07.001

- Pilipenko V., Belakhovsky V., Kozlovsky A., Fedorov E., Kauristie K. Determination of the wave mode contribution into the ULF pulsations from combined radar and magnetometer data: Method of apparent impedance. J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2012, vol. 77, pp. 85-95

- DOI: 10.1016/j.jastp.2011.11.013

- Pokhotelov O.A., Pilipenko V.A., Fedorov E.N., Stenflo L., Shukla P.K. Induced electromagnetic turbulence in the ionosphere and the magnetosphere. Physica Scripta. 1994, vol. 50, pp. 600-605.

- Polyakova A.S., Perevalova N.P. Comparative analysis of TEC disturbances over tropical cyclone zones in the North-West Pacific Ocean. Adv. Space Res. 2013, vol. 52, pp. 1416-1426

- DOI: 10.1016/j.asr.2013.07.029

- Rishbeth H. F-region links with the low atmosphere? J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2006, vol. 68, no. 3, pp. 469-478

- DOI: 10.1016/j.jastp.2005.03.017

- Rozhnoi A., Solovieva M., Levin B., Hayakawa M., Fedun vol. Meteorological effects in the lower ionosphere as based on VLF/LF signal observations. Natural Hazards Earth System Sci. 2014, vol. 14, pp. 2671-2679.

- Sorokin V.M., Isaev N.V., Yaschenko A.K., Chmyrev V.M., Hayakawa M. Strong DC electric field formation in the low latitude ionosphere over typhoons. J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2005, vol. 67, pp. 1269-1279

- DOI: 10.1016/j.jastp.2005.06.014

- Vanina-Dart L.B., Pokrovskaya I.V., Sharkov E.A. Studying the interaction between the lower equatorial ionosphere and tropical cyclones according to data of remote and rocket sounding. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2007, no. 2, pp. 19-27.

- Walker G.O. Longitudinal structure of the F-region equatorial anomaly -a review. J. Atmos. Terr. Phys. 1981, vol. 43, iss. 8, pp. 763-774

- DOI: 10.1016/0021-9169(81)90052-0

- Xiao Z., Xiao S.G., Hao Y.Q., Zhang D.H. Morphological features of ionospheric response to typhoon. J. Geophys. Res. 2007, vol. 112, iss. A4, A04304

- DOI: 10.1029/2006JA011671

- Zakharov V.I., Kunitsyn V.E. Regional features of atmospheric manifestations of tropical cyclones according to ground-based GPS network data. Geomagnetism and Aeronomy. 2012, vol. 52, no. 4, pp. 533-545

- DOI: 10.1134/S0016793212040160

- Zakharov V.I., Zienko A.S., Kunitsyn V.E. GPS signal propagation under varied solar activity. Elekromagnitnye volny i elektronnye sistemy . 2008, vol. 13, no. 8, pp. 51-57..

- URL: http://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellitemissions/s/swarm (accessed March 1, 2019).

- URL: http://weather.unisys.com/hurricane (accessed March 1, 2019).

- URL: http://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php (accessed March 1, 2019).

- URL: http://directory. eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/swarm (accessed March 1, 2019).

- URL: https://earth.esa.int/web/guest/swarm/data-access (accessed March 1, 2019).