Влияние техногенных загрязнителей среды на стабильность индивидуального развития большой синицы (Parus major)

Автор: Игнатьева Л.Е., Лысенков Е.В., Спиридонов С.Н.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследованы корреляционные взаимосвязи уровня тяжелых металлов в оперении и флуктуирующей асимметрии билатеральных структур (фолидоза пальцев) большой синицы (Parus major). Выяснено, что с увеличением техногенного загрязнения среды прямо пропорционально возрастает содержание поллютантов в оперении птиц и уровень флуктуирующей асимметрии билатеральных структур.

Большая синица, флуктуирующая асимметрия, билатеральные структуры, фолидоз, тяжелые металлы

Короткий адрес: https://sciup.org/148200545

IDR: 148200545 | УДК: 598.289.1:

Текст научной статьи Влияние техногенных загрязнителей среды на стабильность индивидуального развития большой синицы (Parus major)

В связи с увеличением антропогенной нагрузки на биосферу проблема устойчивости живых систем приобретает все бóльшую актуальность. Заселяя антропогенные ландшафты, животные оказываются в новой экологической обстановке с крайне измененной структурой и химическим составом. Одним из основных антропогенных загрязнителей в настоящее время являются тяжелые металлы, составляющие 70-95% от общего числа загрязняющих веществ [13]. В перспективе они могут стать самыми опасными загрязнителями, опережая радионуклиды и органические поллютанты. Это, несомненно, требует выявления результатов воздействия их на морфологические особенности животных, поскольку тяжелые металлы, попадая в пищевые цепи, нарушают обычное течение биохимических процессов, способны к аккумуляции в живых организмах, оказывая на них негативное действие, в том числе с отдаленными последствиями. В связи с этим дикие птицы являются важнейшими объектами научного исследования, поскольку в силу своей физиологии способны аккумулировать в различных органах и тканях значительное количество токсикантов, причем содержание тяжелых металлов в организме птиц коррелирует с их концентрацией во внешней среде [1-3, 8]. Кроме того, использование в качестве индикатора птичьего оперения позволит обеспечить прижизненное взятие проб.

Одним из главных показателей стабильности (гомеостаза) индивидуального развития в условиях техногенного загрязнения является флуктуирующая асимметрия билатеральных структур [2; 9; 12]. Она служит проявлением особой формы изменчивости – внутрииндивидуальной и представляет собой незначительные ненаправленные отклонения в строении тех или иных билатеральных структур от строгой симметрии. Чаще всего

она не имеет какого-либо адаптивного значения и является следствием случайных нарушений онтогенетических процессов. Важной особенностью флуктуирующей асимметрии является то, что ее уровень в природных популяциях подвержен существенным колебаниям в зависимости от условий внешней среды. При неблагоприятных абиотических условиях ненаправленные различия между правой и левой сторонами тела у формирующихся организмов увеличиваются [11, 14]. Тем самым уровень флуктуирующей асимметрии может служить показателем состояния популяции в той или иной экологической обстановке [7]. При возрастающем антропогенном прессе на окружающую среду аналогичные исследования становятся все более актуальными.

Целью работы являлось изучение тенденций и закономерностей изменения устойчивости популяций большой синицы в условиях техногенного пресса. Была изучена флуктуирующая асимметрия фолидоза пальцев, определено количество тяжелых металлов, содержащихся в оперении большой синицы, обитающей на антропогенных территориях с разным уровнем техногенной нагрузки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объектом исследований послужила большая синица ( Parus major ), для популяций которой в исследуемых биотопах характерна оседлость и невысокая степень сезонных кочевок относительно мест гнездования. Это позволяет использовать оперение птиц в качестве чувствительного индикатора химического загрязнения гнездового ареала.

Регулярные полевые исследования проводились в 2001-2006 гг. на стационарах, расположенных в Республике Мордовия. Первый стационар (далее – стационар № 1) – село Ст. Шайгово Ста-рошайговского района (территория парка), второй (далее - стационар № 2) – слабо загрязненный район г. Саранска (юго-западная часть, около недействующего предприятия «Опытный завод»), третий (далее – стационар № 3) – сильно загрязненная территория г. Саранска (северо-восточная часть, вблизи завода «Резинотехника»). Степень загрязнения исследуемых участков определена в соответствии с материалами Государственных докладов о состоянии окружающей среды [5].

Птицы отлавливались в зимний период ловушками автоматического типа. Возраст и пол определялись по методике Н.В. Виноградовой [4]. Щиткование нижних конечностей исследовали по П.Д. Венгерову [3]. Определение содержания тяжелых металлов в оперении проводилось методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (атомно-абсорбционный спектрофотометр AAS-6). В качестве билатеральных структур в данном исследовании выступали роговые щитки, которые покрывают верхнюю сторону пальцев большой синицы. Анализу подвергнута изменчивость числа щитков на втором, третьем и четвертом пальцах. Статистическая обработка проведена с помощью программы Statistica 7.0 .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено, что уровень тяжелых металлов в оперении большой синицы отражает особенности техногенного загрязнения того или иного стационара. Оперение сельских птиц (стационар № 1) содержит меньшие концентрации тяжелых металлов, чем городских. Оперение птиц из стационара № 2 содержит больше кадмия и железа, чем в других районах и значительное количество свинца. Образцы оперения со стационара № 3 содержат больше, чем в других стационарах, свинца (табл. 1).

На всех исследуемых стационарах ткани самок аккумулируют большее количество тяжелых металлов, по сравнению с самцами (табл. 1). По-видимому, повышенное накопление поллютантов в организме самок является отражением их общих повышенных энергетических затрат, связанных с участием в размножении [13]. Кроме того, аккумуляция тяжелых металлов в оперении птиц – основной способ выведения их из организма путем линьки [6, 8, 10]. Поэтому, возможно повышенные концентрации тяжелых металлов в оперении самок является защитной реакцией организма, направленной на сохранение полноценного потомства.

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в оперении большой синицы в Республики Мордовия

|

Стационар |

Пол |

n |

Содержание металлов, мг/кг нат. веса |

|||||

|

Pb |

Cd |

Cu |

Zn |

Mn |

Fe |

|||

|

1 |

♂ |

41 |

2,58 |

0,075 |

3,37 |

123,22 |

10,07 |

301,78 |

|

♀ |

20 |

3,3 |

0,109 |

7,69 |

180,42 |

11,795 |

392,2 |

|

|

2 |

♂ |

27 |

3,53 |

0,177 |

6,55 |

140,49 |

8,73 |

590,6 |

|

♀ |

20 |

3,88 |

0,358 |

10,42 |

186,94 |

10,36 |

670,51 |

|

|

3 |

♂ |

24 |

4,97 |

0,147 |

9,94 |

136,06 |

8,17 |

251,6 |

|

♀ |

20 |

6,67 |

0,178 |

15,74 |

151,37 |

7,64 |

324,25 |

|

Таблица 2. Флуктуирующая асимметрия фолидоза пальцев большой синицы в Мордовии

|

Стационар |

Показатель |

Пол |

n |

Количество щитков |

||

|

2-й палец |

3-й палец |

4-й палец |

||||

|

1 |

M±m |

♂ |

41 |

8,06±0,06 |

10,76±0,07 |

9,902±0,07 |

|

СЧАП |

0,39±0,06 |

|||||

|

M±m |

♀ |

20 |

7,81±0,08 10,31±0,09 9,69±0,09 |

|||

|

СЧАП |

0,692±0,08 |

|||||

|

2 |

M±m |

♂ |

27 |

8,13±0,07 10,87±0,07 10,0±0,065 |

||

|

СЧАП |

0,52±0,07 * |

|||||

|

M±m |

♀ |

20 |

8,04±0,09 10,54±0,09 * 9,54±0,1 * |

|||

|

СЧАП |

0,75±0,08 |

|||||

|

3 |

M±m |

♂ |

24 |

8,09±0,07 10,85±0,09 9,94±0,07 |

||

|

СЧАП |

0,74±0,07 ** |

|||||

|

M±m |

♀ |

20 |

8,03±0,03 ** 10,85±0,09 ** 9,87±0,09 |

|||

|

СЧАП |

0,84±0,08 |

|||||

Примечание. СЧАП – среднее число асимметричных признаков на особь. Различия достоверны (P ≤ 0,05): * – стационары 2 и 3;** – стационары 1 и 3; *** – стационары 1 и 2.

При исследовании фолидоза пальцев птиц установлено, что между городскими и сельскими самками имеются достоверные различия в количестве щитков, покрывающих 2 и 3 пальцы. Кроме того, между самками большой синицы стацио- наров № 2 и № 3 имеются достоверные различия в количестве щитков, покрывающих 3 и 4 пальцы. Следует отметить, что количество щитков, как у самцов, так и у самок большой синицы возрастает при заселении городского ландшафта (табл. 2).

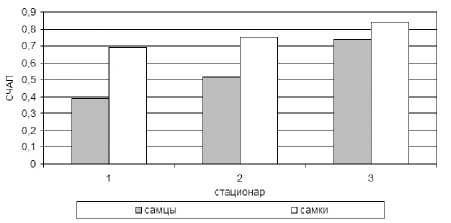

Выявлена тенденция увеличения среднего числа асимметричных признаков на особь (СЧАП) при заселении более техногенно трансформированных территорий (рис. 1). Эта закономерность присутствует и у самцов, и у самок, однако межпопуляционные различия по данному признаку достоверны (P ≤ 0,05) только для самцов. Самки синиц всех исследуемых стационаров имеют больший показатель СЧАП по сравнению с самцами.

Рис. 1. Среднее число асимметричных признаков на особь большой синицы в антропогенных ландшафтах с различной степенью техногенного загрязнения

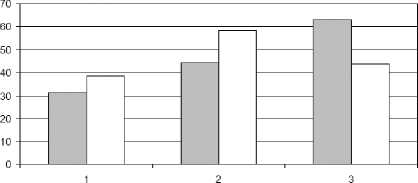

Рис. 2 . Доля асимметричных особей большой синицы в антропогенных ландшафтах с различной степенью техногенного загрязнения.

При том, что организм самок аккумулирует большее количество тяжелых металлов (по сравнению с самцами) межпопуляционные различия показателя СЧАП самок не достоверны. У самцов наблюдается обратная закономерность. Это свидетельствует о более высокой стабильности гомеостаза самок в условиях техногенного загрязнения.

Важный показатель при изучении флуктуирующей асимметрии билатеральных структур – процент асимметричных особей (рис. 2). Доля асимметричных особей среди сельских самцов синиц составляет 31,5%, у самок несколько выше – 38,5%. У городских птиц данный показатель выше, причем у самцов стационара № 2 он составил 44,5%, у самок – 58,5%; на стационаре № 3: у самцов – 63,1%, у самок – 44%.

Характер изменения процента асимметричных особей по мере увеличения уровня загрязнения среды тяжелыми металлами также свидетельствует о наилучших адаптивных способностях самок. Так как на самом экологически неблагопо- лучном стационаре наблюдается неожиданное уменьшение доли асимметричных самок (рис. 2).

Корреляционный анализ показал, что с повышением в оперении концентрации свинца и меди увеличивается СЧАП на особь (P≤0,05). Свинец является кумулятивным неспецифическим ядом, воздействующим пагубно на большинство систем организма птицы. При отравлении свинцом развиваются поражения нервной, кроветворной и выделительной систем, нарушается синтез белка. Медь – элемент необходимый живому организму, однако избыток его может приводить к атрофии ряда органов и тканей, анемии, к нарушению функции кроветворных органов. Обратная корреляционная взаимосвязь наблюдается между СЧАП и марганцем: с повышением концентрации марганца СЧАП уменьшается (P≤0,05). Марганец необходим для функционирования большого числа ферментов. Он является антагонистом свинца и меди, то есть конкурирует с ними.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что на урбанизированной территории уровень асимметрии числа щитков на пальцах большой синицы выше. Для самцов эти различия достоверны (P ≤ 0,05). У городских птиц увеличивается количество щитков на втором, третьем и четвертом пальцах, что обусловливается появлением-исчезновением крайних щитков на проксимальных концах пальцев или слиянием-разделением щитков в любом месте.

Кроме того, среднее число асимметричных признаков (СЧАП) на особь коррелирует с концентрацией тяжелых металлов в оперении. С повышением в оперении концентрации свинца и меди увеличивается СЧАП на особь (P ≤ 0,05). Таким образом, химическое загрязнение экосистем снижает стабильность индивидуального развития у данного вида.

Организм самок быстрее адаптируется к воздействию тяжелых металлов, хотя аккумулирует более высокие концентрации их в оперении. Вероятно, это связано с ролью в размножении и направленно на сохранение полноценного потомства.

Список литературы Влияние техногенных загрязнителей среды на стабильность индивидуального развития большой синицы (Parus major)

- Бельский Е.А. Изменчивость морфологических характеристик потомства дуплогнездников в градиенте техногенного загрязнения среды обитания//Проблемы изучения биоразнообразия на популяционном и экосистемном уровне: Материалы конф. Екатеринбург. 1997. С. 24-34.

- Венгеров П.Д. Уровень флуктуирующей асимметрии меристических признаков щиткования пальцев у воробьиных птиц и его использование для оценки стабильности индивидуального развития//Развитие природных комплексов усмань-воронежских лесов на заповедной и антропогенной территориях: Тр. Воронеж. биосферн. гос. запов. Воронеж. 1997. Вып. 23. С. 130-137.

- Венгеров П.Д. Экологические закономерности изменчивости и корреляции морфологических структур птиц. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2001. 247 с.

- Виноградова Н.В., Дольник В.Р., Ефремов В.Д., Паевский В.А. Определение пола и возраста воробьиных птиц фауны СССР: справочник. М.: Наука, 1976. 189 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Мордовия в 2003 году. Комитет природных ресурсов по республике Мордовия. Саранск, 2004. 224 с.

- Добровольская Е.В. Рассеянные химические элементы в оперении птиц: таксономические, географические, популяционные и возрастные аспекты аккумуляции: Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 2002. 23 с.

- Захаров В.М., Кларк Д.М. Биотест: интегральная оценка здоровья экосистем и отдельных видов. М.: Биотест, 1993. 68 с.

- Лебедева Н.В. Экотоксикология и биогеохимия географических популяций птиц. М.: Наука, 1999. 199 с.

- Лихацкий Ю.П. Некоторые методические аспекты исследования флуктуирующей асимметрии птиц//Фенетика природных популяций: Матер. IV Всесоюзн. совещ. (Борок, ноябрь, 1990). М., 1990. С. 164-166.

- Медведев Н.В. Птицы и млекопитающие Карелии как индикаторы антропогенных загрязнений: Дис. … канд. биол. наук. Петрозаводск, 1995. 151 с.

- Нумеров А.Д., Венгеров П.Д. Опыт сравнительного изучения популяционных характеристик птиц на территориях с различной степенью антропогенной нагрузки//Развитие природных комплексов усмань-воронежских лесов на заповедной и антропогенной территориях: Тр. Воронеж. биосферн. гос. запов. Воронеж. 1997. Вып. 23. С. 138-151.

- Савицкий Р.М., Денисова Т.В., Савицкая Н.А. Изучение изменчивости морфологических структур и гематологических показателей модельных видов птиц в биоиндикации загрязнения местообитаний//Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии: Материалы Международной конференции (XI Орнитологическая конференция) 29 января -3 февраля 2001 г. Казань, 2001. С. 544-545.

- Сергеев А.А. Тяжелые металлы в птицах Кировской области (биологические, индикационные и санитарно-гигиенические аспекты): Автореф. дис. … канд. биол. наук. Киров, 2003. 23 с.

- Тихомирова А.В. Сравнительная характеристика фенетических признаков популяций большой синицы различных районов г. Москвы//Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии: Материалы междунар. конференции (XI Орнитологическая конференция) 29 января -3 февраля 2001 г. Казань, 2001. С. 592-593.