Влияние технологий земледелия на морфометрические признаки черноземов

Автор: Белобров В. П., Дридигер В. К., Юдин С. А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 102, 2020 года.

Бесплатный доступ

Сравнительная оценка свойств типичных и обыкновенных черноземов при использовании традиционной технологии возделывания полевых культур с обработкой почвы и прямого посева (без обработки почв) выявила тренды в изменении морфометрических показателей черноземов (мощность гумусового горизонта - А, гумусированного профиля - А + АВ и глубины вскипания от 10% HCl) во времени и пространстве. После 4 лет использования прямого посева в типичных черноземах Курской области отмечена тенденция поднятия к поверхности почвы линии вскипания, а в обыкновенных черноземах Ставрополья после 7 лет применения прямого посева - увеличение мощности гумусовых горизонтов А + АВ. При вспашке типичных черноземов наблюдается тренд к снижению глубины вскипания. Постепенное накопление и разложение пожнивных остатков на поверхности почв, играющих важную противоэрозионную роль, и постепенное расходование влаги на испарение с течением времени приводит к росту мощности гумусовых горизонтов и содержания органического вещества...

Прямой посев, традиционная технология, горизонт почв

Короткий адрес: https://sciup.org/143171142

IDR: 143171142 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2020-102-125-142

Текст научной статьи Влияние технологий земледелия на морфометрические признаки черноземов

Морфометрические свойства черноземов – мощность гумусового горизонта и гумусированного профиля в целом, а также глубина вскипания – служат основными критериями для классификационного разделения почв на различные таксономические уровни (типы, подтипы, роды, виды и т. д.), являются базовыми параметрами для оценки качества почв (Классификация…, 1977; Классификация…, 2004) . В земледельческой практике при возделывании культур на склонах разной крутизны и экспозиции, в условиях проявления природной и антропогенной неоднородности почвенного покрова, вариабельность этих параметров отражает тренды, особенности процессов почвообразования и влияет на урожайность культур.

В отличие от агрохимических показателей плодородия почв, которые периодически (обычно раз в пять лет) дают текущую информацию о характере обеспеченности почв питательными веществами, морфометрические параметры как более консервативные и устойчивые показатели качества почв практически не фиксиру- ются во временном измерении. Почвенная служба в стране отсутствует, а мониторинг почвенного покрова (обновление почвенной информации и почвенных карт) де-факто передан на усмотрение землепользователей.

Вместе с тем изменчивость свойств почв, связанная с процессами деградации, имеющими естественную и антропогенную природу (водная эрозия и дефляция, аридизация, региональнолокальный гидроморфизм, техногенез и др.), в гораздо большей степени отвечает за трансформацию качества почв. Обеспечить почвы питательными элементами минеральной и органической природы намного легче, чем восстановить структуру и потерянные сантиметры вместе с содержанием гумуса в органических горизонтах почв.

Кроме того, морфометрические параметры черноземов, равно как и их агрохимические свойства, изменчивы в пространстве, создавая обусловленную факторами почвообразования естественную пестроту почв, учет которой необходим в земледелии на разных уровнях: при выборе технологии, внесении удобрений, выборе сортов сельскохозяйственных культур, мелиоративных мероприятий и др.

Морфологические свойства и морфометрические параметры почв в производственных условиях (на полях) оцениваются по данным почвенного картирования – опорных профилей почв, характеризующих условно однородные и большие по площади территории. В масштабе 1 : 10 000 один разрез, например, характеризует площадь от 10 до 25 га в зависимости от категории сложности, т. е. неоднородности почвенного покрова (Общесоюзная…, 1973) . Небольшие по площади (1–2 га) опытные поля и стационары институтов сельскохозяйственного профиля обычно обеспечиваются информацией о морфометрических показателях почв на основании одного разреза. Как показывает практика, природная и агрогенная неоднородность (микропестрота почвенного покрова) требуют более значимой и статистически обоснованной выборки (Юдин и др., 2019) .

Природа деградации черноземов за время их использования в сельском хозяйстве хорошо изучена и обусловлена внедрением в естественные процессы почвообразования механических обрабо- ток, провоцирующих эрозию, дегумификацию, изменение структуры, температурного режима, увлажнения и т. д. В решении этой проблемы остается важный вопрос: как снизить или вовсе избавиться от деградации почв и тем самым повысить и/или восстановить ее плодородие до исходного уровня? Как показывает мировой опыт, это достигается за счет увеличения содержания органического углерода и азота, оптимизации применения промышленных удобрений и химических средств защиты, использования биологических средств защиты растений, и как одного из основных условий – за счет полного отказа от обработки почвы, что в целом приближает ее (в качетсве компонента природной экосистемы) к естественному состоянию, наиболее устойчивому во времени и пространстве.

Апробированное веками и связанное с механической обработкой почв традиционное земледелие остается до настоящего времени основной агропроизводственной технологией в России. Обработки черноземов любыми орудиями (плоскорез, чизель, культиватор и пр.) ведут к потере биомассы растений, изымаемой с урожаем, и с течением времени – к уменьшению содержания органического вещества (ОВ), одного из параметров плодородия большинства почв мира (Холодов и др., 2016; Холодов и др., 2019; Six et al., 1982) . За время использования черноземов в сельском хозяйстве России, взяв за начало отсчета первые научные данные, полученные В.В. Докучаевым около 150 лет назад (Докучаев, 1883) , потери ОВ составили более половины от исходного содержания (Замотаев и др., 2016) . При этом данные об изменениях в морфологических свойствах почв не многочисленные и ограничиваются, как правило, целенаправленными исследованиями по изучению трансформации почв и почвенного покрова за постсоветский период (Замотаев и др., 2016) .

Имеющиеся данные об эрозии черноземов вынуждают землепользователей искать новые нетрадиционные технологические системы и способы возделывания культур, которые позволили бы не только снизить негативное воздействие процессов деградации, но и восстановить исходное плодородие почв (Банькин, 2019). Прямой посев (ПП) частично возвращает почву в более естественное состояние, восстанавливая структуру, плотность, воздушно- тепловой режим, приводя к увеличению содержания ОВ за счет дополнительного поступления биомассы растений (Холодов и др., 2016; Гармашов и др., 2017; Холодов и др., 2019). Экосистема при прямом посеве в отличие от традиционной технологии приближена и адаптирована к природной. Она имеет свои особенности в севооборотах и обусловлена культивируемыми растениями, видовыми различиями почвопокровных культур, архитектонике корневых систем и отвечает общему процессу восстановления плодородия почв.

Важным звеном в оценке восстановления почв при технологии ПП, по мнению авторов, является более детальное изучение вариабельности морфометрических параметров и морфологических свойств почв, особенно при проведении полевых исследований, сопряженных с отбором проб, как менее трудоемких и затратных по сравнению с лабораторными методами исследований. Они не новые, а хорошо забытые старые, апробированные временем.

Цель работы – на примере типичных и обыкновенных черноземов в условиях проведения многолетних полевых научных и научно-производственных опытов показать тенденции изменений их морфометрических параметров и морфологических свойств при сравнении двух технологий земледелия: прямого посева и традиционной, включающей различные виды обработки почв. Прямой посев рассматривается при этом как перспективный подход к управлению агроэкосистемами при восстановлении свойств деградированных черноземов.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на двух объектах многолетнего полевого опыта по изучению влияния разных способов обработки почвы на свойства и продуктивность типичного (ФГБНУ “Курский ФАНЦ”) и обыкновенного (ФГБНУ “Северо-Кавказский ФНАЦ”) черноземов в четырехпольном зерновом севообороте. Почвенное картирование опытных полей проводилось в масштабе 1 : 2 500 ручным бурением до глубины 2 м с характеристикой диагностических горизонтов чернозема: по мощности гумусового горизонта А, гумусового и переходного горизонтов А + АВ и глу- бине вскипания от 10% HCL (Белобров и др., 2014).

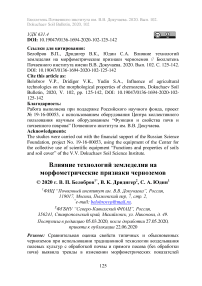

На старопахотном участке опытного поля Курского ФАНЦ, представленном типичными черноземами, в 2013 и 2014 гг. были заложены опытные поля 1 и 2, каждое площадью 2.4 га (рис. 1).

Рис. 1. Карта рельефа полей 1 и 2 (основные горизонтали проведены через 1 м, полугоризонтали – 0.25 м).

Fig. 1. Elevation map of fields 1 and 2 (the main contour lines – isohypses – are drawn with 1 m vertical interval, supplementary lines – 0.25 m).

Варианты полевого опыта включали: 1 – вспашка с оборотом пласта; 2 – комбинированная обработка (дискование + чизель); 3 – минимальная (поверхностная) обработка (дискование); 4 – без обработки (прямой посев). Размеры делянок составляли 60 х 100 м.

Перед закладкой каждого опытного поля проводили уравнительный посев горохо-овсяной смеси. Затем, в соответствии с севооборотом, посев озимой пшеницы, которую сменяла кукуруза, ячмень и горохо-овсяная смесь. Использование удобрений и пестицидов осуществляли согласно рекомендациям для каждой культуры, фоном по всем вариантам опыта.

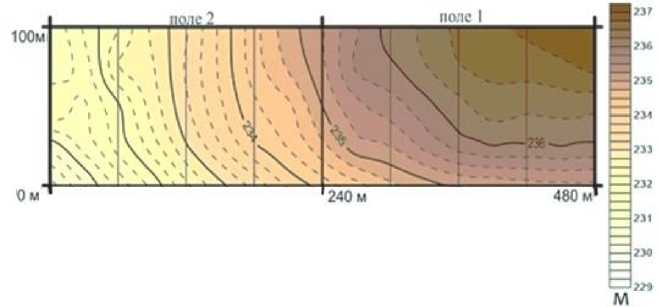

В Ставропольском крае на территории Северо-Кавказского ФНАЦ c 2013 г. в стационарном опыте площадью 2 га ведутся исследования в четырехпольном полевом плодосменном севообороте: соя – озимая пшеница – подсолнечник – кукуруза (рис. 2).

Изучение влияния технологий ведется в двух вариантах. В первом варианте все культуры возделываются по рекомендованной научными учреждениями технологии с обработкой почвы, во втором – почва не обрабатывается, и посев семян производится специальной сеялкой в необработанную почву – прямой посев (Кащаев, 2016).

Статистическая обработка данных проведена с помощью программы Excel 2016.

Рис. 2. Карта-схема рельефа стационара с делянками в трехкратной повторности (северо-восточная часть поля – прямой посев, юго-западная – рекомендованная технология; горизонтали проведены через 0.5 м).

Fig. 2. Elevation map of the studied area with plots in triple repetition (northeastern part of the field – direct sowing (no-till), south-western – traditional technology of soil treatment; the main contour lines are drawn with 0.5 m vertical interval).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На полях 1 и 2 с типичными черноземами после первых ро- таций было проведено повторное бурение скважин в тех же точках, результаты которых по вариантам “прямой посев” и “вспашка” представлены в таблице 1. На поле 1 “Курского ФАНЦ” в 2013 г. все морфометрические параметры черноземов по вариантам опыта не отличались друг от друга, составляя одну генеральную совокупность. За четыре года эти же параметры почвенного профиля частично изменились. В варианте “вспашка” наиболее хорошо заметна тенденция к снижению глубины вскипания при достаточно постоянной мощности гумусовых горизонтов. Имеющиеся различия по мощности А и А + АВ не достоверны (табл. 1).

Таблица 1. Морфометрические признаки (см) типичных черноземов до (2013–2014 гг.) и после первой ротации (2017–2018 гг.) на полях 1 и 2 в вариантах “прямой посев” и “вспашка”

Table 1. Morphological properties (cm) of typical chernozems before (2013– 2014) and after (2017–2018) the first crop rotation on the fields 1 and 2 in variants “direct sowing” and “tillage”

|

Статистические параметры по каждому свойству, n = 10 |

“прямой посев” в числителе, “вспашка” в знаменателе |

|||||

|

А |

А + АВ |

Вскипание |

А |

А + АВ |

Вскипание |

|

|

Поле 1 |

||||||

|

2013 г. |

2017 г. |

|||||

|

Средняя арифметическая |

61 58 |

88 89 |

76 72 |

72 55 |

110 99 |

63 85 |

|

Коэффициент вариации |

32 25 |

27 27 |

39 46 |

9 26 |

22 14 |

39 40 |

|

Поле 2 |

||||||

|

2014 г . |

2018 г. |

|||||

|

Средняя арифметическая |

55 61 |

104 102 |

68 75 |

63 67 |

109 106 |

62 99 |

|

Коэффициент вариации |

27 26 |

17 15 |

43 46 |

17 11 |

17 10 |

33 40 |

В варианте “прямой посев” наблюдается тенденция к увеличению мощности гумусового горизонта А и в особенности всей прогумусированной толщи А + АВ. По глубине вскипания тенденция обратная “вспашке” и характеризуется поднятием границы вскипания к поверхности почв.

На поле 2 в 2014 г. между вспашкой и прямым посевом также, как и на поле 1 значимых различий не обнаружено. Обследования 2018 г. показали, что на этом поле изменений в гумусовых горизонтах почв не произошло или они не достоверны. Более мобильный признак черноземов – глубина вскипания – так же, как и на поле 1, при прямом посеве поднимается к поверхности почв, а вспашка напротив приводит к ее снижению, увеличивая мощность выщелоченного от карбонатов гумусированного профиля черноземов.

Полученные результаты, в особенности по коэффициенту вариации, отражают в первую очередь высокую вариабельность глубины вскипания (Белобров и др., 2014) , тогда как мощность горизонтов А и А + АВ более стабильна как в пространстве делянки, так и во времени. Поэтому, с точки зрения статистической обеспеченности и большей достоверности, требуются данные по морфометрическим параметрам почв с большей частотой опробования и/или полученные за более длительные сроки, например, после 2-й – 3-й ротации.

Выявленные тенденции в изменении морфометрических параметров типичных черноземов между прямым посевом и вспашкой на полях после первой ротации могут быть обусловлены разными причинами. Во-первых, сменой во времени природных (климатических) процессов, сказывающихся в более глубокой выщелоченности профиля почв от карбонатов на пахотных участках и, напротив, поднятия глубины вскипания к поверхности на делянках прямого посева. Во-вторых, применяемой технологией, когда на вспаханных полях фильтрация атмосферных осадков интенсивней, чем на необработанной “закрытой” поверхности черноземов. При прямом посеве влага накапливается, а ее потери на транспирацию растениями, компенсируются улучшением обмена веществ, накоплением органического вещества и ростом урожайности за счет большего количества влаги, прошедшего через рас- тение.

Вместе с глубиной вскипания мощность гумусовых горизонтов характеризует на делянках со вспашкой и прямым посевом неоднородный и разный по видовому составу почвенный покров. Гетерогенность черноземов при применении прямого посева со временем, судя по полученным данным, только возрастает. В свою очередь это приводит к классификационным трансформациям в таксономии почв на уровне “вида” по мощности гумусового горизонта и глубине залегания карбонатов, что будет отмечено ниже.

На территории стационара в “Северо-Кавказском ФНАЦ” в 2019 г. было проведено картирование почв опытного поля. Морфометрические данные показали, что обыкновенные черноземы на делянках, где в течение 7 лет применялся прямой посев, имеют тренд к восстановлению природной пестроты почвенного покрова, чего не наблюдается на пахотных почвах (рис. 3).

Это выражается в том, что при прямом посеве вариабельность глубины вскипания в два раза по коэффициенту вариации выше, чем при вспашке – 31% против 17%, и размаху (R) соответственно 30–80 и 38–61 см, при близких средних показателях в 53 и 50 см (табл. 2).

Гомогенизация поверхностных слоев гумусового горизонта снижает вариабельность глубины вскипания при рекомендованной технологии обработки почв, что выражается также в уменьшении показателя размаха. Применение прямого посева, напротив, усиливает гетерогенность почв, создавая более благоприятные условия для увлажнения и выщелачивания почв от карбонатов, главным образом по межагрегатным трещинам при восстановлении макро- и микроструктуры черноземов.

Вариабельность мощности гумусовых горизонтов на делянках прямого посева более стабильна, так как эти свойства черноземов, как отмечалось выше, более консервативны и устойчивы. Требуется не один десяток лет для изменения этих параметров. Вместе с тем определенная тенденция к росту мощности А + АВ имеет место – 120 см при прямом посеве, против 111 см при использовании традиционной технологии (см. табл. 2).

Рис. 3. Глубина вскипания в обыкновенных черноземах на стационаре “Северо-Кавказского ФНАЦ”.

Fig. 3 The level of carbonate detection line (by means of 10% HCl reaction) in ordinary chernozems of the studied area in North Caucasus Federal agricultural research centre.

Таким образом на примере изучения морфометрических параметров типичных и обыкновенных черноземов с разным периодом использования почв в технологии прямого посева, имеется подтверждение гипотезы о том, что перевод почвы в естественное или близкое в нему состояние (без обработки) приводит к потере гомогенности почвенного покрова и постепенному возврату в свое устойчивое состояние, характерное для естественных экосистем.

Таблица 2. Морфометрические признаки (см) обыкновенных черноземов на стационаре “Северо-Кавказского ФНАЦ” в вариантах “прямой посев” и “вспашка”

Table 2. Morphological properties (cm) of ordinary chernozems of the studied area in North Caucasus Federal agricultural research centre in variants “direct sowing” and “tillage”

|

Статистические параметры по каждому признаку, n = 12 |

“прямой посев” в числителе, “вспашка” в знаменателе |

||

|

А |

А + АВ |

Вскипание |

|

|

Средняя |

69 |

120 |

53 |

|

арифметическая |

67 |

111 |

50 |

|

Стандартное |

16.4 |

8.7 |

10.5 |

|

отклонение |

8.4 |

9.4 |

13.8 |

|

Коэффициент |

13 |

9 |

31 |

|

вариации |

14 |

12 |

17 |

|

61–85 |

110–145 |

30–80 |

|

|

Размах |

62–85 |

90–130 |

38–61 |

Так на делянке стационара “Северо-Кавказского ФНАЦ”, где применялся прямой посев, формируется более контрастный почвенный покров, представленный тремя видами обыкновенных черноземов: средне карбонатными (средне выщелоченными) – 50%, высоко карбонатными (слабо выщелоченными) – 42% и глубоко карбонатными (сильно выщелоченными) – 8%. На делянке с традиционной обработкой почв почвенный покров более однородный и представлен двумя видами черноземов: высоко карбонатными – 58% и средне карбонатными – 42% (Классификация…, 2004) .

Кроме того, прекращение обработок и оставление на поле пожнивных остатков создает предпосылки к увеличению мощности гумусового профиля черноземов, главным образом за счет снижения потерь на водную и ветровую эрозию, характерные для пахотных почв, расположенных на водораздельных поверхностях, к ним же относятся и описанные опытные участки агрочерноземов Курской области и Ставропольского края.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнительная оценка морфометрических параметров типичных и обыкновенных черноземов при использовании рекомендованной технологии возделывания полевых культур с обработкой почвы и прямого посева выявила на опытных делянках определенные тренды в их вариабельности во времени и пространстве. В типичных черноземах Курской области после первой ротации тенденция к увеличению мощности гумусовых горизонтов А и А + АВ при использовании ПП отмечена лишь на поле 1. В обыкновенных черноземах эта тенденция на делянках прямого посева характерна для А + АВ, что может быть связано с более благоприятными условиями увлажнения на контакте с карбонатным горизонтом и увеличением запасов влаги в вегетационный период, таким образом снижается ее дефицит, что особенно важно при частых засухах, губительных для роста растений (Дридигер, 2016).

Глубина вскипания типичных черноземов (поле 1 и 2) при вспашке имеет тенденцию к снижению, а при прямом посеве, напротив, – поднятию к поверхности почв. В обыкновенных черноземах Ставрополья при более длительном использовании прямого посева (7 лет) подобной динамики не наблюдалось. Вместе с тем в условиях Ставрополья задержка снега пожнивными остатками на поверхности почв и постепенное расходование влаги на испарение создают дополнительные условия для гумификации. В результате почва приобретает характерные естественные черты – вариабельность свойств, т. е. исходную гетерогенность (неоднородность) почвенного покрова, определяющую устойчивость почв в природной экосистеме.

Постепенное накопление и разложение пожнивных остатков на поверхности черноземов, выполняющих важную противоэро-зионную функцию, с течением времени приводит к росту мощности гумусовых горизонтов и содержания органического вещества. Полученные в данном исследовании результаты при использовании прямого посева характеризуют лишь начало процессов трансформации морфологических свойств черноземов, формирующихся в разных условиях почвообразования. Их можно связать как с природными процессами, так и со сменой традиционной системы земледелия на прямой посев. Относительно длительное (12 лет) применение прямого посева в ООО СХП “Урожайное” на тех же обыкновенных черноземах (Дридигер, 2016) выявило значимое увеличение мощности горизонта А по сравнению со вспашкой, которая традиционно используется на фермерских участках. Снижение мощности гумусового горизонта на пахотных землях является следствием дефляции, обусловленной многочисленными обработками почв и специфическим ветровым режимом Ставрополья, в борьбе с которой прямой посев демонстрирует положительные результаты.

Список литературы Влияние технологий земледелия на морфометрические признаки черноземов

- Банькин В.А. Нужна другая система земледелия // Земледелие. 2019. № 1. С. 45-48.

- Белобров В.П., Айдиев А.Я., Юдин С.А., Воронин А.Я., Артемьева З.С., Куленкамп А.Ю. База данных в многолетнем полевом опыте по минимизации обработок типичного чернозема / Актуальные проблемы почвоведения, экологии и земледелия. Курск, 2014. С. 22-27.

- Гармашов В.М., Чевердин Ю.И., Белобров В.П., Гребенников А.М., Исаев В.А., Беспалов В.А. Влияние способа основной обработки почв на агрофизические свойства миграционно-мицелярных агрочерноземов // Вестник Российской сельскохозяйственной науки. 2017. № 3. С. 26-29.

- Докучаев В.В. Русский чернозем. СПб, 1883. 376 с.

- Дридигер В.К. Практические рекомендации по освоению технологии возделывания сельскохозяйственных культур без обработки почвы в засушливой зоне Ставропольского края. Ставрополь, 2016. 80 с.

- Замотаев И.В., Белобров В.П., Курбатова А.Н., Белоброва Д.В. Агрогенная и постагрогенная трансформация почв Льговского района Курской области // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2016. № 85. С. 97-114.

- DOI: 10.19047/0136-1694-2016-85-97-114

- Кащаев Е.А. Эффективность технологий возделывания полевых культур на черноземе обыкновенном зоны неустойчивого увлажнения Центрального Предкавказья: Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Ставрополь, 2016. 22 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользования. М.: Колос, 1973. 94 с.

- Холодов В.А., Ярославцева Н.В., Лазарев В.И., Фрид А.С. Интерпретация данных агрегатного состава типичных черноземов разного вида использования методами кластерного анализа и главных компонент // Почвоведение. 2016. № 9. С. 1093-1100.

- Холодов В.А., Ярославцева Н.В., Фарходов Ю.Р., Белобров В.П., Юдин С.А., Айдиев А.Я., Лазарев В.И. Фрид А.С. Изменение соотношения фракций агрегатов в гумусовых горизонтах черноземов в различных условиях землепользования // Почвоведение. 2019. № 2. С. 184-193.

- DOI: 10.1134/S0032180X19020060

- Юдин С.А., Белобров В.П., Дридигер В.К., Гребенников А.М., Айдиев А.Я., Ильин Б.С., Ермолаев Н.Р. К вопросу о методике проведения многолетних опытов по изучению влияния технологии прямого посева на свойства почв // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2019. Вып. 98. С. 132-152.

- DOI: 10.19047/0136-1694-2019-98-132-152

- Six J., Gregorich E.G., Kogel-Knabner. Commentary on the impact of Tisdall&Oades (1982) Landmark Papers: No. 1. Tisdall, J. M. &Oades, J. M. 1982. Organic matter and water-stable aggregates in soils. Journal of Soil Science, 33, 141-163 // European Journal of Soil Science. 2012 Vol. 63. P. 1-21.