Влияние температуры на скорость роста амилолитических штаммов Geomyces pannorum

Автор: Хижняк С.В., Пучкова Ланкина Е.П., Невзоров В.Н., Олейникова Е.Н., Янова М.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Наши предыдущие исследования продемон-стрировали перспективность поиска произво-дителей низкотемпературных амилаз в пе-щерных микробных сообществах. В данной статье представлены результаты исследо-вания влияния температур в диапазоне от 9 до 30 °C на скорость роста восьми амило-литических штаммов Geomyces pannorum, вы-деленных из низкотемпературной карстовой пещеры Караульная-2 (Красноярский край). Бы-ло установлено, что все штаммы являются психопротерантами с максимальной темпе-ратурой роста при 30 °C и оптимальными температурами роста в диапазоне от 18,5 до 25,3 °C. Скорость роста при оптимальной температуре колеблется от 4,2 до 17,5 мкм/ч на одну гифу в зависимости от штамма. Не обнаружено корреляции между оптимальным значением температуры и значением скоро-сти роста при оптимальной температуре. Средняя оптимальная температура для вось-ми штаммов составляет 22,2 °C, средняя скорость роста при оптимальной темпера-туре - 10,2 мкм/ч. В большинстве случаев влияние температуры на скорость роста можно адекватно (с коэффициентами детер-минации R2 в диапазоне от 0,987 до 0,999) описать с помощью модели Ratkowsky et al. (1983). Для некоторых штаммов температур-ные кривые соответствуют модели Ратков- ского только вблизи экстремума. Результаты исследования демонстрируют возможность производства грибной амилазы при темпера-туре примерно на 15 градусов ниже темпера-туры, которая используется сейчас для таких продуцентов, как Aspergillus awamori. Это по-зволяет снизить затраты энергии на произ-водство амилазы и замедлить рост посто-ронней мезофильной микрофлоры в случае микробного загрязнения ферментёра.

Низкотемпературные продуценты амилазы, мицелиальные грибы, температура, скорость роста

Короткий адрес: https://sciup.org/140224312

IDR: 140224312 | УДК: 579.6+

Текст научной статьи Влияние температуры на скорость роста амилолитических штаммов Geomyces pannorum

Введение. Амилазы микробного происхождения широко используются в бродильном, крахмало-паточном, текстильном и бумажном производствах, в производстве глюкозы и органических кислот в качестве биодобавок в моющие средства [4]. Показан положительный эффект от использования микробных амилаз для повышения усвояемости крахмалсодержащих кормов в животноводстве [6, 9]. В последние годы наблюдается рост использования амилаз для производства ферментативно-модифицированного крахмала, используемого в продуктах питания в качестве заменителя жира и улучшителя консистенции [3]. По современным оценкам, микробные амилазы занимают около 25 % мирового рынка ферментов [4]. До недавнего времени в промышленности и сельском хозяйстве применялись главным образом терм о ф ильные амилазы c температурными опти-мумами 70–90 °C, однако в последние годы в мире наблюдается стремительно растущий интерес к средне- и низкотемпературным амилазам с оптимумом от 50–60 °C и ниже [5, 8]. В то же время низкотемпературные амилазы отечественного производства представлены на рынке лишь одним препаратом – АмилоЛюкс-А, производитель ООО ПО «Сиббиофарм», штамм-продуцент – мицелиальный гриб Aspergillus awamori . Для расширения номенклатуры низкотемпературных амилолитических препаратов настоятельно необходим поиск новых продуцентов. Поиск продуцентов низкотемпературных ферментов традиционно ведется среди псих-рофильных и психротолерантных микроорганизмов. Ранее нами было показано, что выделяемые из холодных карстовых пещер психро-фильные и психротолерантные грибы р. Geomyces имеют хороший потенциал в качестве возможных продуцентов низкотемпературных амилаз [2].

Цель исследования : изучение влияния температуры на рост пещерных изолятов Geomyces pannorum с точки зрения перспектив их практического использования в производстве низкотемпературных амилолитических ферментов.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования служили амилолитические изоляты мицелиальных грибов G. pannorum , выделенные из грунта известняковой карстовой пещеры «Караульная-2» (Красноярский край,

Емельяновский район, Карауленский спелеоучасток Приенисейской складчато-блоковой зоны). Протяженность пещеры составляет 540 м, глубина – 34 м, температура грунта – от +2,8 до +4,0 °С в зависимости от удаленности от входа, относительная влажность воздуха – около 95 %.

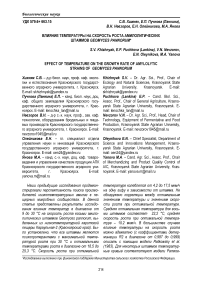

Выделение амилолитических изолятов проводили методом рассева из суспензий грунта на среде следующего состава, г/л: крахмал – 10,0; NH4NO3 – 2,0; KH2PO4 – 1,0; MgSO4·7H2O – 0,5; KCl – 0,5; FeSO4 – следовые количества; агар микробиологический – 20,0; рН = 6,5–7,0. Температура инкубации составляла +8 °C. Наличие амилолитической активности проверяли по выявляемой раствором Люголя зоне гидролиза крахмала вокруг колонии (рис. 1).

Рис. 1. Зоны гидролиза крахмала вокруг колоний G. pannorum

Видовую идентификацию проводили по культурально-морфологическим признакам по [1].

Влияние температуры на скорость роста штаммов изучали путем высева конидий на ПД-агар (пептон ферментативный – 9,0 г/л; гидролизат казеина ферментативный – 8,0; дрожжевой экстракт – 3,0; NaCl – 5,0; Na2HPO4 – 2,0; агар – 20,0 г/л; pH=7,0–7,2) с последующим параллельным культивированием при различных температурах: +9, +15, +21, +27 и +30 °C. Скорость роста при каждой температуре (мкм/ч) определяли по изменению средней длины про-ростковой гифы за интервал времени. Первое измерение проводили после прорастания конидий, второе – через 12 ч для температуры +9 °C, и через 7–9 ч для остальных температур. Измерение проводили по микрофотографиям с использованием бесплатной программы ImageJ, в каждом случае измеряли по 15–30 гиф. Масштабный коэффициент для пересчета результатов измерений в микрометры определяли с помощью объект-микрометра проходящего света ОМП ГОСТ 7513-55 производства ОАО «ЛО-МО». В качестве теоретической модели зависимости скорости роста от температуры использовали модель Ratkowsky et al. [7].

A = ( b . ( T - T^) ■ (1 - e cT T- > ))2 , (1)

где µ – скорость роста; T – температура; T max и T min – соответственно максимальная и минимальная температуры роста; b и c – коэффициенты.

Коэффициенты в моделях для каждого штамма определяли по экспериментальным данным методом наименьших квадратов с использованием пакета Stat Soft STATISTICA 6.0, модуль «Нелинейная оценка/Пользовательская регрессия». Полученные модели использовали для определения теоретических оптимальных температур роста и скоростей роста при оптимальной температуре. Микроскопические исследования проводили с помощью микроскопа «Микмед 6» (вар. 3), оснащенного цифровой камерой DCM-130E.

Результаты исследования. В общей сложности выделено и изучено 8 амилолитических штаммов, относящихся к виду G. pannorum. Верхний температурный предел роста у всех штаммов близок к +30 °C, температурные опти- мумы варьируют в диапазоне от 18,5 до 25,3 °C при среднем значении 22,2 °C. Скорость роста гифы на ПД-агаре при оптимальной температуре варьирует от 4,2 до 17,5 мкм/час на одну точку роста при среднем значении 10,2 мкм/ч.

Не выявлено связи между температурным оптимумом и скоростью роста штаммов при оптимальной температуре: соответствующий коэффициент корреляции r = 0,205, его статистическая значимость p = 0,627 (рис. 2).

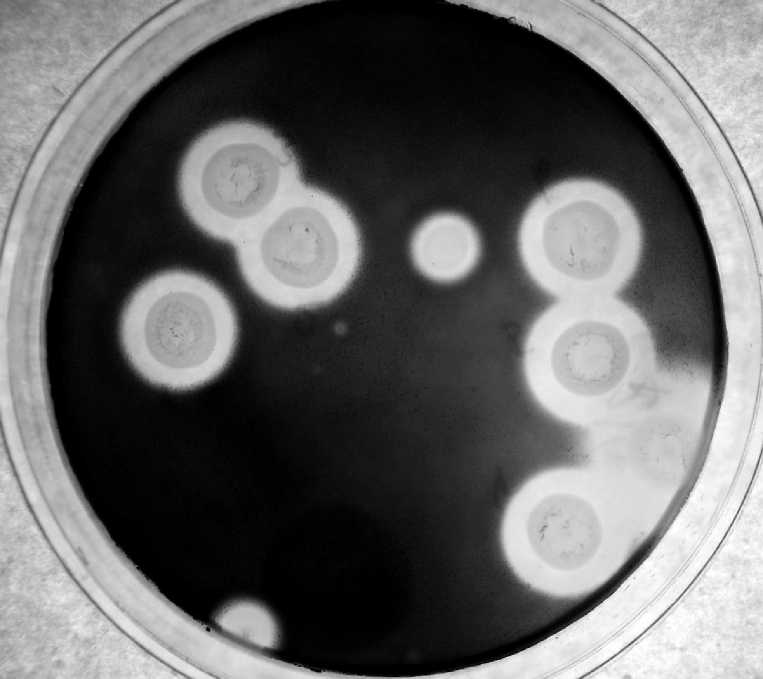

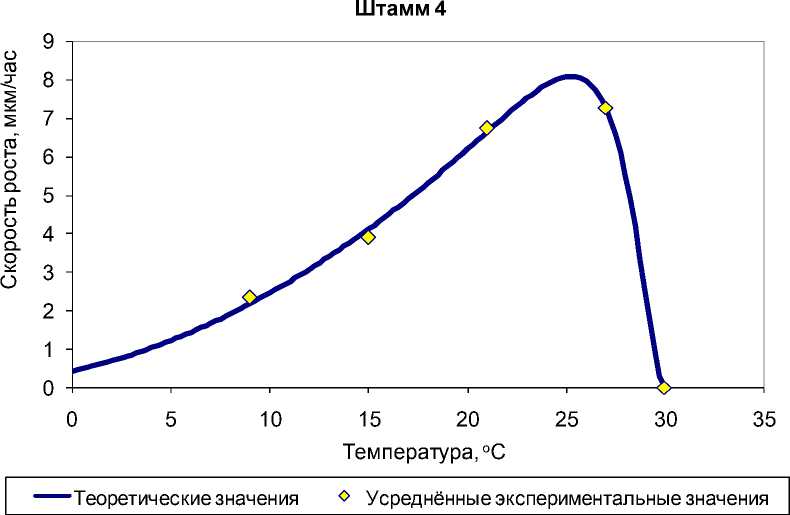

В большинстве случаев зависимость скорости роста от температуры адекватно описывается моделью Ratkowsky et al. с коэффициентами детерминации R2 от 0,987 до 0,999 (рис. 3). Однако для ряда штаммов температурные кривые отличаются от модели Ratkowsky et al. и требуют модификации модели путем возведения уравнения (1) в степень (рис. 4).

В подобных случаях для нахождения реального температурного оптимума необходимо проводить дополнительные эксперименты вблизи предполагаемого экстремума (рис. 5).

|

on 20 |

||

|

18 о 16 14 12

S 10 8 °" s 6 S. 4 . 4 2 |

♦ |

|

|

0 1 |

7 19 21 23 25 2 Оптимальная температура, ºС |

7 |

Рис. 2. Соотношение температурного оптимума и скорости роста гифы при оптимальной температуре у исследуемых штаммов

Рис. 3. Экспериментальные и теоретические (рассчитанные по модели Ratkowsky et al.) значения скорости роста G. pannorum в зависимости от температуры на примере штамма 4.

Коэффициент детерминации R2=0,998

^^^мТеоретические значения о Усреднённые экспериментальные значения

Рис. 4. Экспериментальные и теоретические значения скорости роста G. pannorum в зависимости от температуры на примере штамма G1. Для построения теоретической кривой использована 3-я степень уравнения (1). Коэффициент детерминации R2=0,981

Температура, oС

Температура, oС

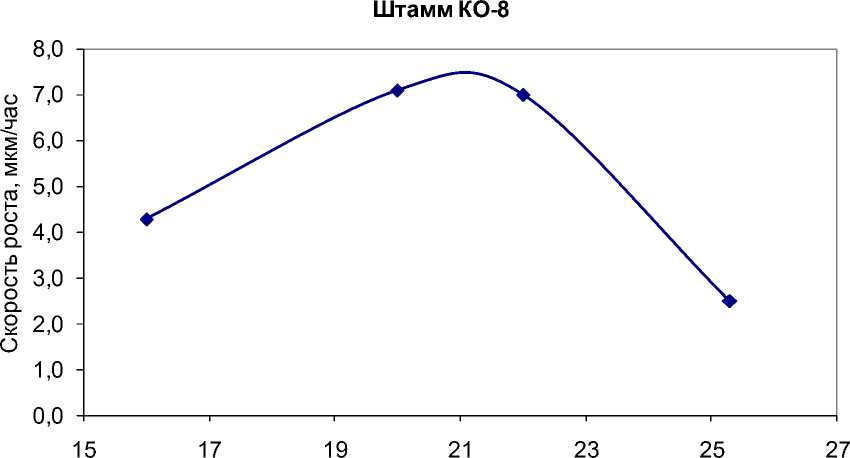

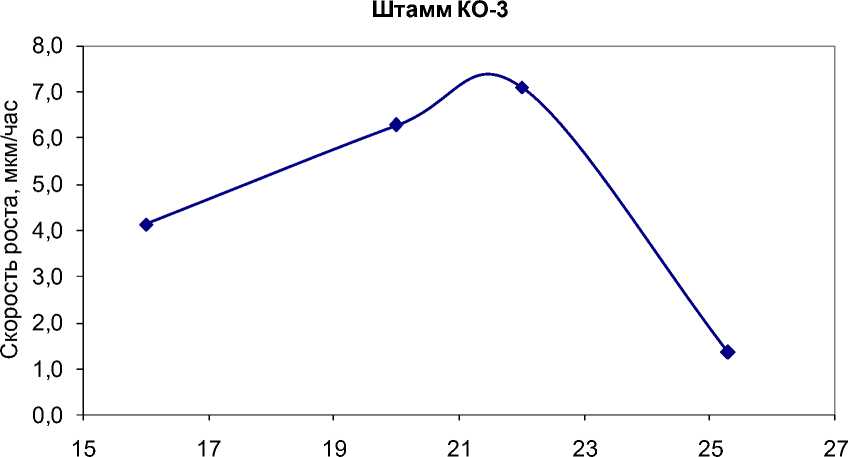

Рис. 5. Экспериментальные значения скорости роста G. pannorum в зависимости от температуры вблизи температурных оптимумов для штаммов, у которых температурная зависимость отличается от модели Ratkowsky et al.

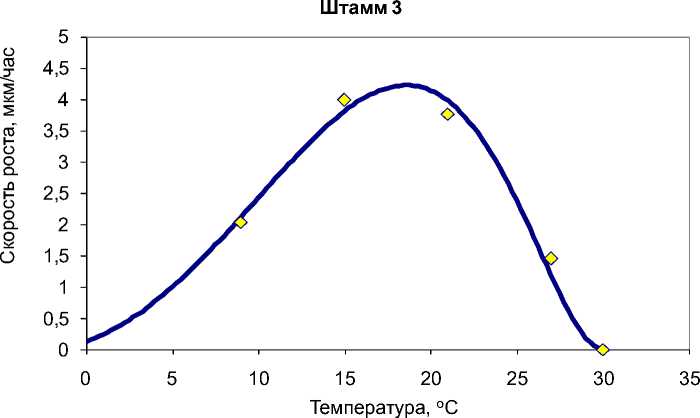

В большинстве случаев температурные кривые роста имеют асимметричный вид, при котором температурный оптимум лежит вблизи температурного максимума. Данное явление является классическим для микробных культур [7]. Одна- ко для одного штамма температурная кривая близка к параболе, хотя и для этого случая модель Ratkowsky et al. является адекватной (рис. 6).

^^^^мТеоретические значения о Усреднённые экспериментальные значения

Рис. 6. Экспериментальные и теоретические (рассчитанные по модели Ratkowsky et al.) значения скорости роста G. pannorum в зависимости от температуры на примере штамма 3.

Коэффициент детерминации R2=0,987[2]

Заключение. Можно констатировать, что все выделенные из пещеры амилолитические штаммы G. pannorum по своим температурным кривым роста могут быть отнесены к психрото-лерантным либо (в связи с размытостью границ между определениями «психрофильный» и «психротолерантный») к умеренно-психро-фильным. Температурные оптимумы лежат в диапазоне, позволяющем осуществлять процесс культивирования для наработки ферментов при температуре 20–22 °C, что примерно на 15 °C ниже температуры, рекомендованной для A. awamori и других промышленных штаммов грибов-продуцентов гидролитических ферментов. Это позволяет существенно снизить энергозатраты за счет отсутствия необходимости подогрева питательной среды.

Список литературы Влияние температуры на скорость роста амилолитических штаммов Geomyces pannorum

- Егорова Л.Н. Почвенные грибы Дальнего Востока: гифомицеты. -Л.: Наука, 1986. -192 с.

- Хижняк С.В., Пампуха В.Т. Микробные сообщества карстовых пещер как потенциальный источник продуцентов низкотемпературных амилаз//Вестн. Омского ГАУ. -2016. -№ 1 (21). -С. 104-110.

- Abbas K.A., Khalil S. K., Anis Shobirin M.H. Modified Starches and Their Usages in Select-ed Food Products: A Review Study//Journal of Agricultural Science. -2010. -№ 2 (2). -P. 90-100.

- De Souza P.M., Oliveira Magalhães P. Appli-cation of microbial α-amylase in industry -A review//Brazilian Journal of Microbiology. -2010. -№ 4. -P. 850-861.

- Kuddus M., Arif Roohi J.M., Ramteke P.W. An overview of cold-active microbial α-amylase: Adaptation strategies and biotechnological po-tentials//Biotechnology. -2011. -№ 10. -P. 246-258.

- Nozière P., Steinberg W., Silberberg M., Morgavi D.P. Amylase addition increases starch ruminal digestion in first-lactation cows fed high and low starch diets//Journal of Dairy Science. -2014. -Vol. 97(4). -P. 2319-2328.

- Ratkowsky D.A., Lowry R.K., McMeekin T.A., Stokes A.N., Chandler R.E. Model for bacterial culture growth rate throughout the entire biokinetic temperature range//J. Bacteriol. -1983. -№ 154. -P. 1222-1226.

- Sarmiento F., Peralta R., Blamey J.M. Cold and Hot Extremozymes: Industrial Relevance and Current Trends//Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. -2015. -№ 3(148). -P. 1-15.

- Tricarico J.M., Johnston J.D., Dawson K.A. Dietary supplementation of ruminant diets with an Aspergillus oryzae α-amylase//Animal Feed Science and Technology. -2008. -Vol. 145(1-4). -P. 136-150.