Влияние температуры, увлажнения и фазы роста на интенсивность фотосинтеза листочков и прилистников растений гороха посевного

Автор: Чекалин Е.И., Амелин А.В., Кондыков И.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 5 (68), 2017 года.

Бесплатный доступ

Дана оценка влияния температуры, увлажнения и фазы роста на интенсивность фотосинтеза листочков и прилистников растений гороха посевного ( Pisum sativum L. ). Установлено, что ее величина существенно меняется от погодных условий в период вегетации. В 2010 и 2011 годах, с выраженным дефицитом влаги во многие этапы развития растений, интенсивность фотосинтеза ассимилирующих органов в среднем за вегетационный период составляла 8,38 и 8,23 μmol CO2/m2s, соответственно, что было на 15% ниже, по сравнению с более благополучным по погодным условиям для вегетации культуры 2012 годом - 9,79 μmol CO2/m2s. В онтогенезе интенсивность фотосинтеза резко возрастала в генеративный период развития, когда отмечается у растений максимальная потребность в ассимилятах для формирования плодов и семян. Отмечено, что ассимиляционные органы достигали максимума интенсивности фотосинтеза в фазу плоского боба, и снижали свою активность по мере созревания семян. При этом установлено, что в производственном посеве интенсивность фотосинтеза листочков в среднем на 10% выше по сравнению с прилистниками, что, по-видимому, связано с более лучшей их инсоляцией. В условиях селекционной теплицы при выращивании растений в сосудах пик фотоактивности смещается к фазе плоского боба. При этом отмечается существенное влияние на этот процесс температуры воздуха и увлажнения почвы, что может являться при определенных условиях одними из важнейших лимитирующих факторов их фотосинтетической продуктивности. Абсолютное значение интенсивности фотосинтеза обоих органов растений в среднем за вегетацию было ниже на 61%, по сравнению с полевыми условиями. Между интенсивность фотосинтеза фотоассимилирующих органов и урожайностью выявлена слабая положительная связь (r = + 0,33 …+ 0,56).

Фотосинтез, интенсивность фотосинтеза, листочек, прилистник, листочковый морфотип, горох посевной

Короткий адрес: https://sciup.org/147124449

IDR: 147124449 | УДК: 635.656:581.144.4:632.1:581.132 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2017.5.12

Текст научной статьи Влияние температуры, увлажнения и фазы роста на интенсивность фотосинтеза листочков и прилистников растений гороха посевного

Вве^ение. В приспособлении растений к условиям произрастания фотосинтез играет особую роль, ввиду того, что является основным природным источником возобновляемой энергии, обеспечивающим все основные ^изненно ва^ные процессы растений и образование до 95% сухого вещества уро^ая [1]. Однако данный процесс имеет высокую зависимость от экзо- и эндогенных факторов [2, 3]. К примеру, на него существенное влияние оказывают: активность инсоляции [4, 5], содер^ание элементов питания в почве [6], температура и концентрация углекислого газа воздуха [7, 8], наследственные особенности растений [9-12]. В частности, показано, что у видов хлопчатника в условиях дефицита влаги диапазон изменчивости интенсивности фотосинтеза находится в интервале от 34 до 51 мг СО 2 / дм 2 ×ч, а при оптимальном водообеспечении – от 17 до 38 мг СО 2 / дм 2 ×ч [13].

Поэтому, изучение адаптивных особенностей фотосинтезирующих органов растений в целях повышения их продуктивности и ее стабильности имeeт ва^ное и научное, и практическое значение в селекции сельскохозяйственных культур [14, 15]. Весьма актуальна эта задача для зернобобовых культур, являющихся ва^ным источником растительного белка и усвоения растениями азота атмосферы.

Цель иссле^ований. Установление адаптивных возмо^ностей фотосинтезирующих органов растений гороха листочкового морфотипа.

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования были проведены на базе ЦКП Орловского Г^У «Генетические ресурсы растений и их использование» по совместной программе с селекционерами по гороху ФГБНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур.

Объектами исследований являлись листочки и прилистники растений нового сорта Темп и морфотипа Рас 657/7. Опытный мaтериал выращивали в условиях вегетационного и полевого опытов. Полевые опыты закладывались в селекционном севообороте ФГБНУ ВНИИЗБК, а морфофизиологический анализ выполнялся в лабораториях ЦКП Орловского Г^У «Генетические ресурсы растений и их использование».

В поле опытный мaтериал высевался на делянках площадью 7,5 м 2 в 4-х кратной повторности, размещение делянок – рендомизированное. В вегетационных опытах выращивание растений осуществлялось в селекционной теплице методом почвенной культуры с использованием полимерных сосудов емкостью 5 кг сухой почвы. Вла^ность почвы поддер^ивалась нa уровне 70% от полной ее влагоемкости.

Оценку интенсивности фотосинтеза ассимилирующих органов опытных сортообразцов проводили в ре^име реального времени на интактных рaстениях по оригинальной методике фирмы Li-Cor с помощью портативного переносного газоанализатора марки LI-6400 ХТ. Исследовались листовые пластины листьев и прилистники растений без видимых повре^дений вредителями и болезнями.

Погодные условия в годы исследования были различными. В 2010 году они характеризовались, как выра^ено засушливые: был отмечен не только выра^енный дефицит осадков, но и аномально высокая температура во многие фазы роста и периоды развития растений. В частности, в третьей декаде мая, в июне и первой половине июля осадков выпало в 2,5 раза меньше, а температура воздуха была на 25% выше среднемноголетней нормы.

Неустойчивая погода отмечалась и в 2011 году. Почти на протя^ении всего вегетационного периода температура воздуха отмечалась выше среднемноголетнего значения (в среднем на 2,3°С) при не равномерном распределении количества осадков: в мае их выпало в переделах нормы, а в первой и второй декадах июня – в 4 раза меньше ее значения. В то^е время, в третьей декаде июня и первой декаде июля количество осадков двукратно превысило многолетнюю норму.

Наиболее благополучным по погодным условиям был период вегетации растений гороха в 2012 году. Среднесуточная температура воздуха в среднем не превышала среднемноголетнее значение, а распределение осадков в течение вегетационного периода было относительно равномерным, что способствовало активной работе ассимилирующих органов растений гороха посевного и формированию высокой семенной продуктивности.

Математическую и статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием современных компьютерных программ и «Методика полевого опыта» [16].

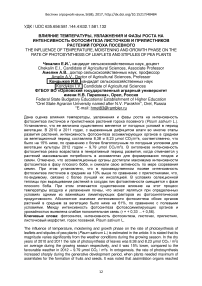

Результаты и обсуждение. Подтверждено, что интенсивность фотосинтеза культурных растений является достаточно лабильным признаком, подвер^енном существенному экзогенному влиянию факторов среды. В частности, в зависимости от погодных условий вегетации ее величина у растений гороха в ЦентральноЧерноземном регионе России мо^ет колебаться от 4,29 до 16,57 μmol CO 2 /m2s. В 2010 и 2011 годах, с выра^енным дефицитом влаги во многие этапы развития растений, интенсивность фотосинтеза ассимилирующих органов в среднем за вегетационный период составляла 8,38 и 8,23 μmol CO 2 /m2s, соответственно, что было на 15,2% ни^е, по сравнению с более благополучным по погодным условиям для вегетации культуры 2012 годом – 9,79 μmol CO 2 /m2s (рис. 1).

Рисунок 1 – Интенсивность фотосинтеза (ИФ) ассимилирующих органов растений (листочков и прилистников) у современных листочковых морфогенотипов гороха посевного в фазу плоского боба

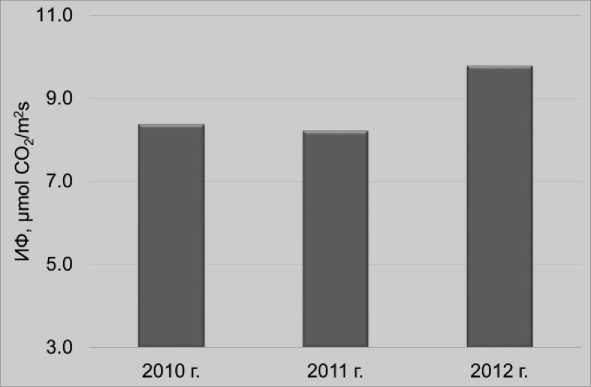

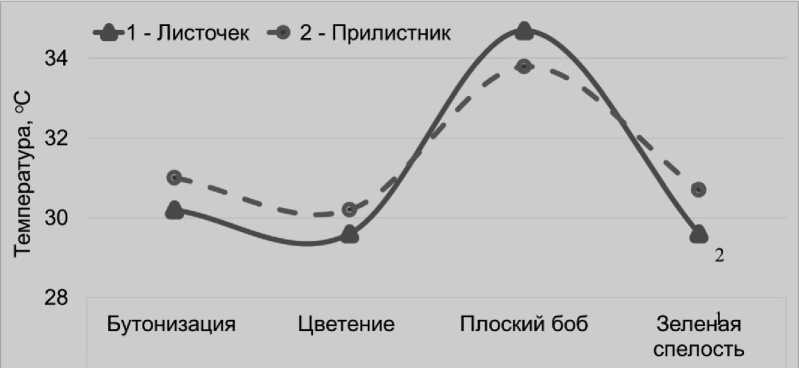

^ктивность фотосинтеза изученных листочковых морфогенотипов гороха существенно зависела и от фазы роста растений. В проведенных полевых исследованиях, интенсивность фотосинтеза листьев и прилистников резко возрастала при переходе растений к генеративному периоду развития, достигая максимума к концу цветения и массового образования плодов (рис. 2).

Рисунок 2 – Изменение интенсивности фотосинтеза (ИФ) листочков и прилистников в онтогенезе растений гороха листочкового морфотипа в условиях полевого опыта

Это во многом согласуется и с ранее проведенными исследованиями по изучению активности световых реакций фотосинтеза, где было показано, что по мере роста и развития растений фотохимическая активность хлоропластов растет, достигая наибольшей интенсивности в период массового формирования плодов и налива семян, когда потребность на ассимилянты резко возрастает [17]. Влияние донорно-акцепторных отношений на активность фотосинтетической системы культурных растений хорошо известно ученым [2, 18], что нашло свое отра^ение в селекции многих сельскохозяйственных культур на высокую продуктивность [9, 12, 19], в том числе и у гороха посевного [20].

Кроме этого выявлено, что в производственном посеве интенсивность фотосинтеза листочков в среднем на 10% выше по сравнению с прилистниками, по-видимому, из-за более лучшей их инсоляции (рис. 2). Известно, что прилистники растений гороха непосредственно закреплены на стебле и в силу этого более затенены, особенно в условиях агроценоза.

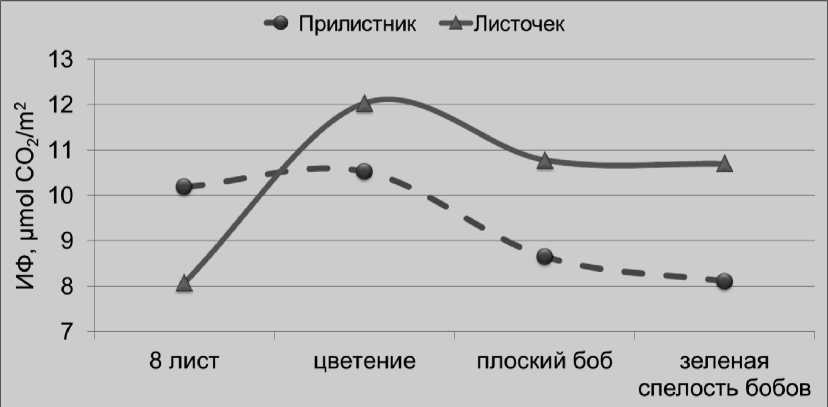

Тогда как при выращивании растений в вегетационных сосудах, когда они находятся в подвязанном состоянии и их надземные органы равномерно освещены, более высокую активность фотосинтеза могут проявлять прилистники, а не листочки. В фазы цветения, плоского боба и зеленой спелости бобов интенсивность фотосинтеза прилистников была на 31; 22 и 39% соответственно выше, чем у листочков.

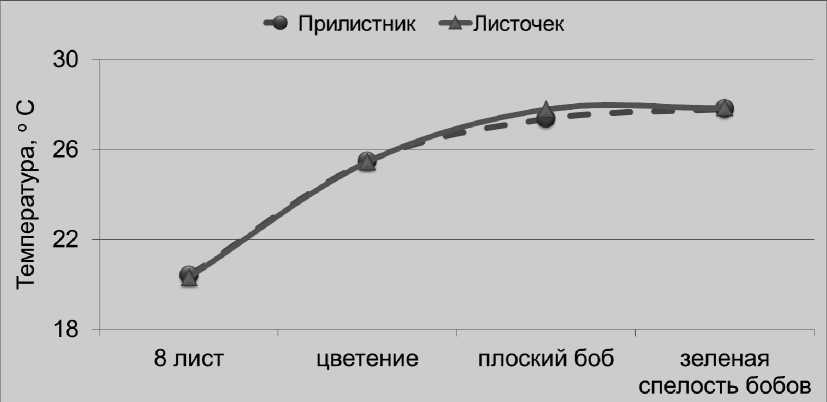

При этом, абсолютное значение интенсивности фотосинтеза обоих органов растений в среднем за вегетацию отмечалось ни^е (на 61%), по сравнению с полевыми условиями и достигала максимального значения в более позднее время – в фазу плоского боба (рис. 3).

Рисунок 3 – Изменение интенсивности фотосинтеза (ИФ) листочков и прилистников в онтогенезе растений гороха, по данным вегетационного опыта, μmol CO 2 /m2

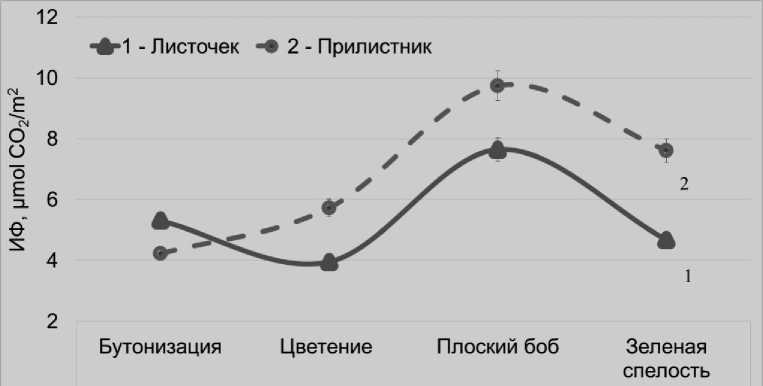

По нашему мнению, одной из главных причин таких различий являются более экстремальные температурные условия для фотосинтеза растений в тепличном селекционном комплексе, по сравнению с полем. В фазу плоского боба температура листочков и прилистников растений гороха, выращиваемых в вегетационных сосудах в селекционной остекленной теплице, составляла в среднем 34,3°С, что было на 3,7°С больше, чем в полевых условиях, где растения подвергались естественному охла^дению ветром. При этом листочки растений в сосудах нагревались существенно сильнее (на 0,9°С), чем прилистники (рис. 4 и 5).

Рисунок 4 – Температура листочков и прилистников у растений гороха посевного, произраставших в вегетационных сосудах, °С

Это несмотря на то, что в сосудах поддер^ивалось оптимальное увла^нение почвы и листочки более интенсивно испаряли воду. В фазу плоского боба по интенсивности транспирации они в среднем на 40% превосходили прилистники. То есть, в тепличных условиях выращивания из-за высокой температуры, фотосинтез листочков растений гороха, очевидно, испытывает более сильную депрессию, по сравнению с прилистниками, которые имеют лучшею возмо^ность обеспечиваться водою в силу своего располо^ения на стебле.

Рисунок 5 – Температура листочков и прилистников у растений гороха посевного в условиях полевого опыта

Выво^ы. Проведенные исследования позволяют заключить, что у растений гороха листочкового морфотипа, как и у других сельскохозяйственных культур, активность фотосинтеза фотоассимилирующих органов во многом зависит от погодных условий вегетации и фазы роста. В полевых условиях интенсивность фотосинтеза листочков и прилистников растений культуры достигает максимума в фазу массового образования плодов (конец цветения), когда спрос на ассимиляты резко возрастает, и сни^ается по мере созревания семян, тогда как в условиях селекционной теплицы при выращивании растений в сосудах пик фотоактивности смещается к фазе плоского боба. При этом отмечается существенное влияние на этот процесс температуры воздуха и увла^нения почвы, что мо^ет являться при определенных условиях одними из ва^нейших лимитирующих факторов их фотосинтетической продуктивности. Ме^ду интенсивностью фотосинтеза ассимилирующих органов растений гороха и их семенной продуктивностью выявлена хотя и слабая, но поло^ительная связь, близкая к значимой (r= от +0,33 до +0,56).

Список литературы Влияние температуры, увлажнения и фазы роста на интенсивность фотосинтеза листочков и прилистников растений гороха посевного

- Ничипорович А.А. Энергетическая эффективность фотосинтеза и продуктивность растений. Пущино: НЦ БИ АН СССР, 1979. Т.3. 37 с.

- Мокроносов А.Т. Взаимосвязь фотосинтеза и функций роста//Фотосинтез и продукционный процесс. Наука, 1988. С. 109-121.

- Redesigning photosynthesis to sustainably meet global food and bioenergy demand/D.R. Ort //PNAS. 2015. V. 112. №. 28. P. 8529-8536.

- Осипова О.П., Хейн Х.Я., Ничипорович А.А. Активность фотосинтетического аппарата растений, выросших при разной интенсивности света//Физиология растений. 1971. Т. 18. Вып. 2. С. 257-263.

- Свето-температурная характеристика СО2-газообмена растений гречихи обыкновенной/С.Н. Дроздов //Сельскохозяйственная биология. 2004. № 5. С. 28-31.

- Чернышева Н.Ф., Климашевский Э.Л. Фотосинтез растений в связи с генетической вариабельностью их реакции на уровень питания//Тр. ВСГИ. Одесса. 1984. С. 29-38.

- Тарчевский И.А. Фотосинтез и засуха. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1964. 200 с.

- Дроздов С.Н., Холопцева Е.С., Попов Э.Г. Влияние температуры почвы на нетто-фотосинтез культуры тепличного огурца//Труды Карельского научного центра РАН. 2011. № 3. С. 45-48.

- Кумаков В.А. Фотосинтетическая деятельность растений в аспекте селекции//Физиология фотосинтеза. М.: Наука, 1982. С. 283.

- Мокроносов, А.Т. Фотосинтез и его роль в формировании урожая//Физиология картофеля. М.: Наука, 1979. С. 138-190.

- Насыров Ю.С. Генетическая регуляция формирования и активности фотосинтетического аппарата//Физиология фотосинтеза. М.: Наука, 1982. С. 146-164.

- Ort D.R., A. Melis Optimizing antenna size to maximize photosynthetic efficiency//Plant Physiology. 2011. V. 155. P. 79-85.

- El-Sharkawy M.A., Hesketh J., Muramoto H. Leaf photosynthetic rates and other growth characteristics among 26 species of Gossypium//Crop Science. 1965. V. 5. P.173-175.

- Амелин А.В., Чекалин Е.И. Селекция на повышение фотоэнергетического потенциала растений и эффективность его использования, как стратегическая задача в обеспечении импортозамещения и продовольственной безопасности России//Вестник Орел ГАУ. 2015. Т. 57. № 6. С. 9-17.

- Can improved photosynthesis increase crop yields?/S.P. Long, Xin-Guang Zhu, S.L. Naidu, D.R. Ort//Plant, Cell and Environment. 2006. 29. P. 315-330.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Колос, 1979. 416 с.

- Амелин А.В., Лаханов А.П., Яковлев В.Л. Фотовосстановительная активность хлорофиллсодержащих органов у растений гороха с разным морфогенотипом//Биологический и экономический потенциал зернобобовых, крупяных культур и пути его реализации. Орел: ВНИИЗБК. 1997. С.80-84.

- Чиков В.И. Эволюция представлений о связи фотосинтеза с продуктивностью растений//Физиология растений. 2008. № 1. Т. 55. С. 140-154.

- Образцов А.С. Системный подход к управлению селекционным процессом у растений//Сельскохозяйственная биология. 1987. № 11. С. 34-41.

- Амелин А.В., Лаханов А.П. Использование фотосинтетической активности листьев гороха в селекции на семенную продуктивность//Доклады ВАСХНИЛ. 1992. №7. С. 7-10.