Влияние термообработки торфа на его групповой состав. Сообщение 2

Автор: Чухарева Н.В., Шишмина Л.В., Маслов С.Г.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты изменения выхода групповых составляющих торфов месторождений Томской области в результате предварительной термообработки до 250°С в среде собственных газов разложения. Установлена глубина влияния низкотемпературного нагрева в зависимости от типа, степени разложения и группы торфа.

Торф, термообработка, групповой состав, степень разложения, тип, вид, абсолютные и относительные изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/14083216

IDR: 14083216 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Влияние термообработки торфа на его групповой состав. Сообщение 2

Введение. Характерным свойством торфа является его термическая неустойчивость. При этом, согласно [1], термическое воздействие на торф характеризуется изменением его группового состава. Такой способ был положен [2–4] в основу обогащения торфа в среде собственных газов разложения до 250ºС ценными групповыми составляющими – битумами и гуминовыми кислотами. Но вследствие изученности малого количества объектов авторам удалось установить только влияние температуры, среды и скорости нагрева на изменение группового состава. Вопросы, касающиеся влияния природы торфа на это изменение в результате термического воздействия остались незатронутыми.

Цель исследований . Изучить влияние термообработки торфа до 250ºС в среде собственных газов разложения на изменение выхода групповых составляющих и установить взаимосвязь между глубиной изменения данных характеристик и природой торфа (видом, группой и степенью разложения).

Материалы и методы исследований . Образцы исходных и термообработанных верховых, переходных и низинных торфов степени разложения R от 5 до 45 % месторождений Томской области. Характеристика ботанического состава и технический анализ 20 образцов исходного торфа были представлены в сообщении 1 [5].

Термообработку торфа до 250ºС в среде собственных газов разложения проводили на установке, описанной в работе [3]. При этом вращающийся барабан нагревали со скоростью 5 град/мин. После достижения конечной температуры нагрева барабан охлаждали до 20ºС. Из него извлекали остатки термолиза и размещали в герметичные стеклянные бюксы с притертой крышкой для исключения попадания влаги в образцы. Термообработанному торфу присваивали шифр с индексом 250 (торф250). Далее проводили исследования на содержание групповых компонентов по методике [6].

Результаты исследований и их обсуждение . Полученные экспериментальные данные по групповому составу исходных торфов и торфов 250 представлены в табл. 1.

Содержание в исходном и термообработанном торфе групповых составляющих

Таблица 1

|

Шифр торфа |

Групповой состав, % на daf |

|||||

|

Б |

ВРВ +ЛГВ |

ФК |

ГК 1 |

Ц |

НГО |

|

|

Верховой торф |

||||||

|

ВСМ-5*, ВФ-5, ВС-5 |

4,6-4,4-3,7 |

53,6-52,6-47,7 |

15,6-16,2 14,7 |

9,0-10,0-18,0 |

9,0-7,2-7,0 |

8,2-9,6-8,9 |

|

ВСМ-5 250 *, ВФ-5 250 , ВС-5 250 |

5,9-5,8-5,1 |

36,5-29,0-38,7 |

10,-12,1-11,4 |

27,0-33,0-25,2 |

6,1-5,0-4,3 |

14,5-15,1-15,3 |

|

1 ВФ-10, ВМ-10 |

3,9-4,0 |

40,2-52,4 |

18,8-18,5 |

20,0-10,1 |

7,1-7,0 |

10,0-8,0 |

|

1 ВФ-10 250 , ВМ-10 250 |

5,1-5,1 |

31,0-43,9 |

11,34-16, |

28,1-17,0 |

4,5-5,5 |

15,0-12,5 |

|

1 ВСМ-15 |

4,6 |

49,8 |

16,1 |

14,3 |

5,3 |

9,9 |

|

1 ВСМ-15 250 |

5,9 |

30,0 |

13,4 |

32,4 |

4,4 |

13,9 |

|

2 ВФ-20 |

4,4 |

46,1 |

17,5 |

16,2 |

5,6 |

10,2 |

|

2 ВФ-20 250 |

4,9 |

33,6 |

15,0 |

27,1 |

5,0 |

14,4 |

|

ВПС-25 |

6,3 |

32,6 |

18,3 |

25,0 |

5,4 |

12,4 |

|

ВПС-25 250 |

6,8 |

27,2 |

15,1 |

31,0 |

4,8 |

15,1 |

|

1 ВПС-35 |

8,2 |

31,3 |

18,6 |

28,0 |

5,7 |

8,2 |

|

1 ВПС-35 250 |

9,0 |

25,1 |

14,9 |

35,0 |

5,1 |

10,9 |

|

ВШ-40 |

8,0 |

30,3 |

19,7 |

28,9 |

2,8 |

10,3 |

|

ВШ-40 250 |

8,6 |

26,9 |

16,2 |

34,0 |

2,6 |

12,0 |

|

Переходный торф |

||||||

|

ПШ-20 |

4,3 |

33,2 |

17,2 |

30,4 |

2,0 |

12,9 |

|

ПШ-20 250 |

5,5 |

26,1 |

13,0 |

38,4 |

1,6 |

15,4 |

|

ППС-25 |

3,4 |

35,9 |

11,1 |

34,1 |

3,5 |

12,0 |

|

ППС-25 250 |

4,1 |

22,3 |

8,6 |

45,5 |

2,9 |

15,6 |

|

ПОС-30 |

5,0 |

39,3 |

18,6 |

25,2 |

3,0 |

10,0 |

|

ПОС-30 250 |

5,9 |

26,0 |

14,8 |

35,3 |

2,1 |

13,9 |

|

Низинный торф |

||||||

|

НОГ-25, 2 НО-25 |

3,0-2,2 |

33,5-28,5 |

13,0-11,8 |

30,0-38,0 |

2,3-2,0 |

18,2-17,5 |

|

НОГ-25 250 , 2 НО-25 250 |

3,7-2,7 |

27,1-24,9 |

9,0-9,0 |

39.0-43,0 |

1,9-1,7 |

19,3-18,7 |

|

НД-30, НДО-30 |

4,4-4,2 |

27,5-28,7 |

10,6-12,1 |

43,9-35,0 |

2,1-1,9 |

11,9-14,1 |

|

НД-30 250 , НДО-30 250 |

4,1-4,6 |

24,4-25,5 |

8.8-10,7 |

48,0-42,4 |

2,0-1,8 |

12,7-15,0 |

|

НО-35, 1 НО-35 |

2,9-3,1 |

26,2-27,6 |

12,7-12,0 |

40,0-38,3 |

1,9-2,0 |

16,5-17,0 |

|

НО-35 250 , 1 НО-35 250 |

3,4-3,5 |

22,8-24,1 |

10,0-8,8 |

44,0-43,2 |

1,8-1,9 |

18,0-18,7 |

|

1 НОГ-45 |

3,1 |

28,3 |

13,0 |

38,0 |

1,7 |

15,9 |

|

1 НОГ-45 250 |

3,3 |

25,0 |

10,0 |

42,0 |

1,6 |

18,1 |

*Расшифровка обозначения образцов: 1-я буква шифра обозначает тип торфа (В – верховой торф; П – переходный, Н – низинный); 2- или 2-я и 3-я буквы шифра – вид торфа (С – сфагновый, СМ – сфагновомочажинный, Ф – фускум-торф, М – магелланикум-торф, ПС – пушицево-сфагновый, Ш – шейхцериевый, ОС – осоково-сфагновый, О – осоковый, ОГ – осоково-гипновый, Д – древесный, ДО – древесно-осоковый); цифра в шифре от 5 до 45 – степень разложения торфа, %; символ 250 – термообработанные образцы.

Рассмотрим изменение выхода отдельных групповых составляющих (ГС) торфа различного типа под действием низкотемпературного нагрева. Обобщенные результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

|

Тип торфа |

Б, % на daf |

ΔБ, % отн. |

ГК, % на daf |

ΔГК, % отн. |

НГО, % на daf |

ΔНГО, % отн. |

|

В |

3,7-8,2 |

+7,5-37,8 |

9,0-28,9 |

+17,6-230,0 |

8,0-12,4 |

+16,5-76,8 |

|

В 250 |

4,9-9,0 |

17,0-35,0 |

10,9-15,3 |

|||

|

П |

3,4-5,0 |

+18,0-27,9 |

25,2-34,1 |

+26,3-40,1 |

10,0-12,9 |

+19,4-39,0 |

|

П 250 |

4,1-5,9 |

35,3-45,5 |

13,9-15,6 |

|||

|

Н |

2,2-4,2 |

2,5-23,3 |

30,0-43,9 |

+8,7-30,0 |

11,9-18,2 |

- |

|

Н 250 |

2,7-4,6 |

39,0-48,0 |

12,7-19,3 |

|||

|

Ц, % на daf |

ΔЦ, % отн. |

ФК, % на daf |

ΔФК, % отн. |

ВРВ+ЛГВ, % на daf |

ΔВРВ+ЛГВ, % отн. |

|

|

В |

2,8-9,0 |

-7,1-38,6 |

14,7-19,7 |

-13,3-39,8 |

30,3-53,6 |

-11,2-44,9 |

|

В 250 |

2,6-6,1 |

10,0-16,3 |

25,1-43,9 |

|||

|

П |

2,0-3,5 |

-17,1-30,0 |

11,1-18,6 |

-20,4-24,4 |

33,2-39,2 |

-21,4-37,9 |

|

П 250 |

1,6-2,9 |

8,6-14,8 |

22,3-26,1 |

|||

|

Н |

1,7-2,3 |

-4,8-17,4 |

10,6-13,0 |

-11,6-30,8 |

26,0-33,5 |

-11,1-19,5 |

|

Н 250 |

1,6-2,0 |

8.8-10,7 |

22,8-27,1 |

|||

Влияние термообработки торфа на изменение выхода групповых составляющих

Битумы . Согласно полученным результатам в табл. 1, термообработка торфа в вышеуказанных условиях привела к увеличению содержания битумов, что можно объяснить, опираясь на исследования [3, 4, 7], образованием группы новых веществ – пиробитумов – вследствие деполимеризации восков и смол.

При переходе от верховых торфов к низинным для исходных и термообработанных образцов выход битумов снижается (табл. 2). При этом необходимо отметить более высокую битуминозность верховых торфов пушицево-сфагнового и шейхцериевого видов: для исходных образцов ВПС-25, 1 ВПС-35, ВШ-40 содержание битумов составляет от 6,3 до 8,2 % на daf; после термообработки оно увеличилось до 6,8–9,0 % на daf .

Среди низинных торфов самый высокий выход битумов получен для торфа древесного НД-30 и древесно-осокового вида НДО-30: 4,0 % на daf и 4,2 % на daf . После термообработки для НД-30 250 и НДО-30 250 выход составил 4,1 и 4,6 % на daf соответственно.

Все вышеуказанное обусловлено особенностью ботанического состава торфа (данные по ботаническому составу приведены в [5]), а именно: пушица, шейхцерия и древесина хвойных пород содержат в своем составе большое количество экстрагируемых органическими растворителями веществ – липидов, отсюда и более высокий выход битумов [6]. Также влияет и специфика состава самих битумов. Комплекс исследований [8–9] указывает на повышенное содержание в битумах верховых торфов смолистой части, но битумы шейхцериевого торфа по отношению к сфагновым торфам содержат меньше (в 1,2–2 раза) термоустойчивых компонентов – асфальтенов.

Как следует из приведенных данных табл. 2, степень увеличения выхода битумов под влиянием термообработки для разных видов торфа неравнозначна. Для верховых торфов она колеблется в более широких пределах от 7,5 до 37,8 % отн. по сравнению с переходными (18,0–27,9 % отн.) и низинными торфами (2,5–23,3 % отн.). Это указывает на различную глубину влияния низкотемпературного нагрева на преобразование исходного вещества торфа, специфичность которого обусловлена типом, видом, степенью разложения. Например, образцы низинного древесного и древесного осокового торфа НД-30 250 , НДО-30 250 , содержащие остатки деревьев хвойных пород (сосны), в состав которых входят производные фенантренового ряда и терпены, являются более термоустойчивыми веществами по сравнению со сфагновыми мхами [8, 10].

Водорастворимые и легкогидролизуемые вещества . Получено снижение суммарного выхода ВРВ+ЛГВ в результате термообработки торфа. Оно обусловлено химическим строением этих веществ углеводного комплекса, особенностью которого является наличие большого количества группировок типа карбоксильных – СООН, альдегидных – СОН и (СНОН) 2 групп, обуславливающих начало образования пирогенетической воды, СО и СО 2 уже при 100ºС. Так, по данным [11], количество циклических структур гемицеллюлоз уменьшается вследствие разрыва связей между их отдельными звеньями, что приводит к образованию нестабильных радикалов, которые далее либо рекомбинируются, либо принимают участие в синтезе новых гуминовых кислот.

При переходе от верхового типа к низинному для исходных торфов и торфов 250 получено уменьшение выхода ВРВ+ЛГВ (табл. 2). Но степень влияния нагрева торфа на изменение выхода этих групповых составляющих для всех типов торфа разная. Так, для верховых торфов величина относительного снижения выхода

ΔВРВ+ЛГВ под влиянием термообработки составила: ΔВРВ+ЛГВ верх (11,2–44,9 % отн.) и ΔВРВ+ЛГВ перех (21,4–37,9 % отн.) >ΔВРВ+ЛГВ низин (11,1–19,5 % отн.).

Фульвокислоты . Это соединения типа оксикарбоновых кислот, которые разлагаются при температуре 150–180ºС с образованием основных продуктов деструкции – СО 2 и пирогенетической воды [12], результатом протекания реакций термической дегидратации ФК является образование циклических кетонов и ангидридов кислот. В.Е. Раковский и Л.В. Пигулевская [9] предполагают образование из ФК других сложных поликонденси-рованных соединений – ГК. Они считают ФК промежуточными соединениями при генезисе последних.

Полученные нами данные косвенно подтверждают вышеуказанную точку зрения. Количество ФК при термообработке торфа до 250ºС снижается для всех исследованных образцов (табл. 1–2). Содержание в верховых торфах 250 составляет 10,0–16,3 % на daf , что меньше на 13,5–39,8 % отн. по сравнению с исходными. Для переходных торфов 250 выход ФК получен от 8,6 до 14,8 % на daf (ΔФК – 22,4–24,4 % отн.), для низинных торфов 250 – 8,8–10,7 % на daf (ΔФК – 11,6–30,8 % отн.). Таким образом, термообработка торфа в большей степени способствовала снижению выхода ФК из торфов верхового типа.

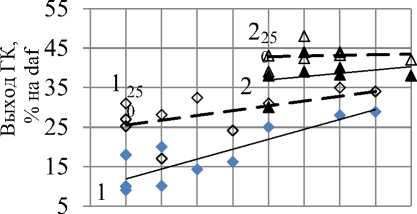

Гуминовые кислоты являются ароматическими оксиоксокарбоновыми кислотами, состоящими из конденсированных ароматических ядер и периферийной части, имеющими боковые цепи и функциональные группы при ядре и боковых цепях [15]. ГК при 100ºС начинают разлагаться. Установлено увеличение выхода ГК для всех термообработанных образцов торфов (табл. 1). Рассматривая причины подобного явления, авторы [2–4, 7] указывают на одновременное протекание реакций разложения и реакций образования ГК, причем, в вышеуказанных условиях термообработки скорость первых реакций меньше скорости вторых. За счет этого происходит накопление (синтез) новых ГК, в образовании которых принимают участие все ГС исходного торфа, но в разной степени (кинетическая схема превращений ГС торфа при термообработке [2]).

Закономерность, обусловленная типом, характерная для исходных торфов (ГК верх от 9,0 до 28,9 % на daf < ГК перех от 25,2 до 34, 1 % на daf < ГК низин от 30,0 до 43, 9 % на daf ), сохранилась и после их термообработки (табл. 2). Получено абсолютное увеличение выхода ГК при переходе от верхового типа торфа к низинному: ГК верх250 от 17,0 до 35,0 % на daf < ГК перех250 от 35,3 до 45,5 % на daf < ГК низин250 от 39,0 до 48,0 % на daf . Но глубина влияния низкотемпературного нагрева торфа на содержание ГК имеет обратную зависимость: ΔГК верх от 17,6 до 230,0 % отн. > ΔГК перех от 26,3–40,1 % отн. > ΔГК низин от 8,7 до 30,0 % отн.

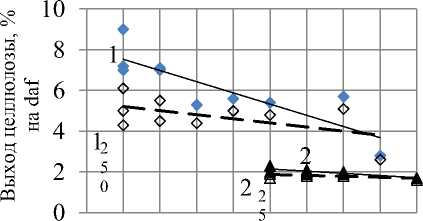

Целлюлоза относится к трудногидролизуемым веществам углеводного комплекса и является наиболее устойчивой к термическому воздействию по сравнению с ВРВ и ЛГВ. Она обладает специфическим строением макромолекул и надмолекулярных образований, поэтому ее терморазложение имеет свои особенности по сравнению с моносахарами и гемицеллюлозами. Сложность термического распада макромолекул целлюлозы обусловлена тем, что в ходе нагрева могут образовываться элементарные звенья. Согласно [2–4], в начальной стадии термораспада целлюлозы образуется левоглюкозан, который распадается с образованием низкомолекулярных продуктов. В то же время исследователи [13] полагают, что в начале термообработки образуются крупные фрагменты различного количества и качества полимеризации в зависимости от исходного вещества целлюлозы. И вполне вероятно участие таких осколков в формировании новых гуминовых веществ.

Полученные нами данные свидетельствуют о снижении содержания целлюлозы в результате термообработки торфа (табл. 1), причем, влияние типа торфа, установленное в [5] для исходных торфов, сохраняется и для термообработанных. То есть при переходе от верховых к низинным торфам абсолютный выход целлюлозы снижается: Ц верх (2,8–9,0 % на daf ) > Ц перех (2,0–3,5 % на daf ) > Ц низин (1,7–2,3 % на daf ) и Ц верх250 (2,6–6,1 % на daf ) > Ц перех250 (1,6–2,9 % на daf ) > Ц низин250 . (1,6–2,0 % на daf ).

Максимальная глубина влияния термообработки торфа на снижение выхода целлюлозы получена для верховых торфов: ΔЦ верх 7,1–38,6 % отн. > ΔЦ перех 17,1–30,0 % отн. > ΔЦ низин 4,8–17,4 % отн. (табл. 2).

Негидролизуемый остаток торфа состоит из сложной смеси веществ: лигнина растений-торфообразователей и веществ кутино-субериновой группы. В исходном торфе лигнин термически стойкий. Его разложение начинается при температурах, близких к 200ºС, при этом, согласно [2, 3, 9], происходит дезагрегация молекул лигнина и образуются отдельные фенилпропановые звенья. Также образуются гваякол, ортодиоксибензол и более высокомолекулярные эфиры фенолов. Параллельно дезагрегации макромолекул НГО происходит отщепление боковых функциональных групп.

В.Е. Раковский [9] предположил несколько направлений синтеза НГО: 1) образование многоядерных ароматических структур за счет процессов декарбоксилирования гуминовых и фульвокислот; 2) за счет нередуцирующих ЛГВ и ГК – процессы конденсации и декарбоксилирования (НГО обогащается азотсодержащими соединениями. По-видимому, аминокислоты, присущие ЛГВ, вступают в реакции декарбоксилирования и конденсируются по аминогруппам с образованием меланоидов и НГО). Возможно и участие в процессе синтеза НГО пектиновых веществ (полиуронидов). Согласно [2–4, 7], в образовании новых веществ, входящих в НГО, участвуют все ГС, но в разной мере.

Об увеличении выхода НГО в результате нагрева торфа свидетельствуют данные табл. 1. При переходе от верховых термообработанных к низинным термообработанным торфам тенденция большего содержания НГО в последних сохраняется как и для исходных образцов: НГО верх 8,0–12,4 % на daf < НГО перех 10,0– 12,9 % на daf < НГО низин 11,9–18,2 % на daf и НГО верх250 10,9–15,3 % на daf < НГО верх250 13,9–15,6 % на daf < НГО низин250 12,7–19,3 % на daf .

Относительное увеличение выхода НГО под действие термообработки в зависимости от типа торфа находится в обратной зависимости: ΔНГО верх (16,5–76,8 % отн.) > ΔНГО перех (19,4–39,0 % отн.) > ΔНГО низин (6,0–10,0 % отн.).

Так как низинные торфа, согласно [9, 14], отличаются более высоким содержанием в них соединений оксиароматического и гетероциклического характера, то и термическое воздействие при невысокой температуре в меньшей степени оказывает влияние на изменение выхода ГС торфов данного типа.

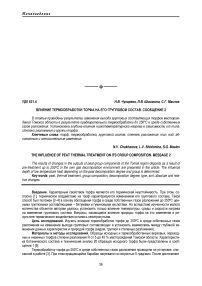

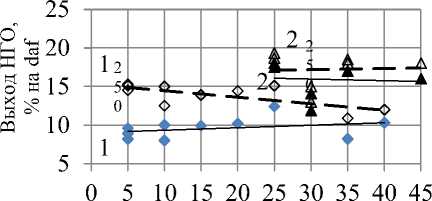

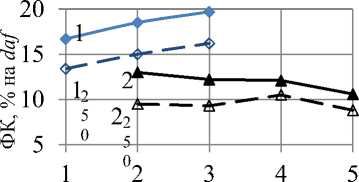

Далее рассмотрим влияние R на изменение выхода ГС вследствие предварительного нагрева торфа. Результаты представлены на рис. 1.

Степень разложения торфа, %

Рис. 1. Влияние степени разложения верхового (1), низинного (2) термообработанного (1 250 ), низинного термообработанного (2 250 ) торфа на выход групповых составляющих: а – битумы; б – гуминовые кислоты; в – ВРВ+ЛГВ; г – целлюлоза; д – фульвокислоты; е – негидролизуемый остаток

Степень разложения торфа, %

г

Получено, что при росте R верховых торфов глубина влияния термообработки торфа на изменение выхода всех ГС снижается, но меньшей степени это относится к ФК.

При увеличении R от 25 до 45 % для низинных торфов снижается глубина влияния термообработки торфа на изменение выхода битумов, ГК и ВРВ+ЛГВ (рис. 1, а , б , в ). Для остальных ГС зависимость не установлена (рис. 1, д, г, е ).

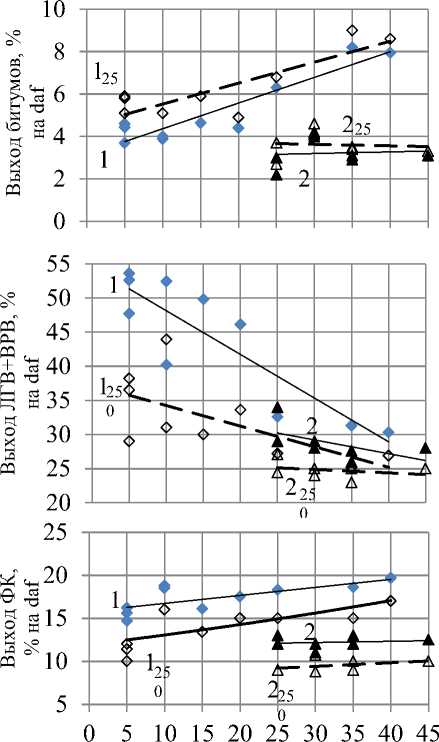

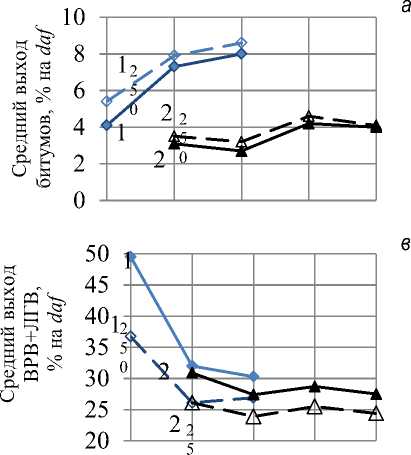

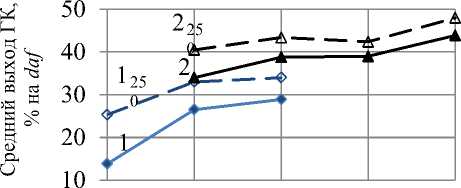

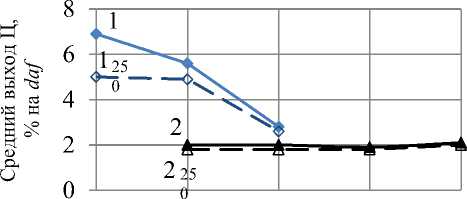

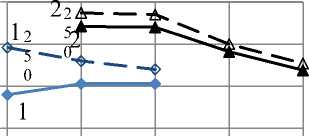

Рассчитанный средний выход ГС в зависимости от группы и типа торфа и относительные изменения данных показателей под влиянием термообработки представлен в табл. 3–4. Графические зависимости изменения средних выходов ГС торфов при переходе от моховой к древесной группе даны на рис. 2.

Таблица 3

Среднее содержание групповых компонентов в зависимости от типа и группы торфа

|

Тип |

Группа торфа* |

|||||||||

|

М \ |

Т-М \ |

Т |

Д-Т |

Д 1 |

М 1 |

Т-М |

Т |

Д-Т 1 |

Д |

|

|

торфа |

Средний выход ГС, % отн. |

|||||||||

|

Бср. |

ВРВ+ЛГВср. |

|||||||||

|

Верховой |

4,1 |

7,3 |

8,0 |

- |

- |

49,5 |

32,0 |

30,3 |

- |

- |

|

Верховой 250 |

5,4 |

7,9 |

8,6 |

- |

- |

36,7 |

26,1 |

26,9 |

- |

- |

|

Низинный |

- |

3,1 |

2,7 |

4,2 |

4,0 |

- |

30,9 |

27,4 |

28,7 |

27,5 |

|

Низинный 250 |

- |

3,5 |

3,2 |

4,6 |

4,1 |

- |

26,1 |

23,9 |

25,5 |

24,4 |

|

ФКср. |

ГКср. |

|||||||||

|

Верховой |

16,7 |

18,5 |

19,7 |

- |

- |

13,8 |

26,5 |

28,9 |

- |

- |

|

Верховой 250 |

13,4 |

15,0 |

16,2 |

- |

- |

25,3 |

33,0 |

34,0 |

- |

- |

|

Низинный |

- |

13,0 |

12,2 |

12,1 |

10,6 |

- |

34,0 |

38,8 |

39,0 |

43,9 |

|

Низинный 250 |

- |

9,5 |

9,3 |

10,7 |

8,8 |

- |

40,5 |

43,4 |

42,4 |

48,0 |

|

Цср. |

НГОср. |

|||||||||

|

Верховой |

6,9 |

5,6 |

2,8 |

- |

- |

9,0 |

10,3 |

10,3 |

- |

- |

|

Верховой 250 |

5,0 |

5,0 |

2,6 |

- |

- |

14,6 |

13,0 |

12,0 |

- |

- |

|

Низинный |

- |

2,0 |

2,0 |

1,9 |

2,1 |

- |

17,1 |

17,0 |

14,1 |

11,9 |

|

Низинный 250 |

- |

1,8 |

1,8 |

1,8 |

2,0 |

- |

18,7 |

18,5 |

15,0 |

12,7 |

*М – моховая; Т-М – травяно-моховая; Т – травяная; Д-Т – древесно-травяная; Д – древесная группа торфа.

Получено, что общие тенденции изменения средних выходов ГС для торфов 250 верхового и низинного типа в зависимости от их группы аналогичны исходным образцам, за исключением НГОср. и НГО 250 ср. верховых торфов.

Таблица 4

Влияние термообработки на изменение среднего содержания групповых составляющих в зависимости от типа и группы торфа

|

Тип торфа |

Группа торфа |

|||||||||

|

М |

Т-М |

Т |

Д-Т |

Д |

М |

Т-М |

Т |

Д-Т |

Д |

|

|

Относительное изменение среднего выхода ГС, % отн. |

||||||||||

|

+ΔБср. 250 |

-ΔВРВ+ЛГВср. 250 |

|||||||||

|

Верховой |

31,7 |

8,2 |

7,5 |

- |

- |

25,9 |

18,4 |

11,2 |

- |

- |

|

Низинный |

- |

12,9 |

18,5 |

9,5 |

2,5 |

- |

15,5 |

12,8 |

11,1 |

11,3 |

|

-ΔФКср. 250 |

+ΔГКср. 250 |

|||||||||

|

Верховой |

19,8 |

18,9 |

17,8 |

- |

- |

45,5 |

24,5 |

17,6 |

- |

- |

|

Низинный |

- |

26,9 |

23,8 |

11,6 |

17,0 |

- |

19,1 |

11,9 |

8,7 |

9,0 |

|

-ΔЦср. 250 |

+ΔНГОср. 250 |

|||||||||

|

Верховой |

27,5 |

10,7 |

7,1 |

- |

- |

62,2 |

26,2 |

16,5 |

- |

- |

|

Низинный |

- |

10,0 |

10,0 |

5,3 |

4,8 |

- |

9,3 |

8,8 |

6,4 |

6,7 |

О 20

д

Группы торфа

Рис. 2. Влияние группы верхового (1), низинного (2), термообработанного верхового (1 250 ), термообработанного низинного (2 250 ) торфа на средний выход групповых составляющих: а – битумы; б – гуминовые кислоты; в – ВРВ+ЛГВ; г – целлюлоза; д – фульвокислоты; е – негидролизуемый остаток

4 15

Й

§ к 10

Группа торфа 3-травяная 4 - травяно-древесная

е

1-моховая

2 - травяно-моховая 5 - древесная

Согласно полученным данным, максимальные изменения выходов ΔБср. , ΔВРВ+ЛГВср. , ΔФКср. , ΔГКср. , ΔЦср. и ΔНГОср. характерны для верховых торфов моховой группы, являющихся малоразложивши-мися торфами (корреляция со степенью разложения). При переходе к травяной группе показатели ΔГСср. снижаются, что указывает на меньшие изменения структуры торфа вследствие его термообработки.

Для низинных торфов 250 максимальная степень влияния термообработки торфа получена для образцов травяно-моховой и травяной групп. При переходе к древесно-травяной и древесной группам показатели ΔГСср. снижаются.

Выводы

-

1. Установлено, что наибольшее содержание среди групповых составляющих исходных и термообработанных торфов характерно для суммы водорастворимых и легкогидролизуемых веществ (ВРВ+ЛГВ исх 26,0–53,6 % на daf ; ВРВ+ЛГВ 250 22,3–43,9 % на daf ) и гуминовых кислот (ГК исх 9,0–43,9 % на daf ; ГК 250 17,0– 48,0 % на daf ).

-

2. Термообработка торфа до 250ºС в среде собственных газов разложения привела к увеличению содержания битумов, гуминовых кислот и негидролизуемого остатка и снижению содержания фульвокислот и составляющих углеводного комплекса.

-

3. Показано, что влияние типа торфа на выход битумов, фульвокислот и углеводного комплекса для исходных и термообработанных торфов снижается при переходе от верховых к низинным. Для гуминовых кислот и негидролизуемого остатка получена обратная зависимость.

-

4. Содержание групповых компонентов торфов верхового типа под влиянием термообработки в указанных условиях изменяется в большей степени, чем групповой состав торфов низинного типа.

-

5. Наиболее четко зависимость выхода групповых составляющих от степени разложения торфа проявляется для исходных и термообработанных образцов верхового типа: с ростом R от 5 до 40 % увеличивается выход битумов, фульвокислот и гуминовых кислот; суммарный выход водорастворимых и легкогидролизуемых веществ и выход целлюлозы снижается; для негидролизуемого остатка получено снижение выхода только для термообработанных торфов.

-

6. Увеличение степени разложения торфа приводит к снижению влияния термообработки на изменение выхода его групповых составляющих.

-

7. Как для исходных объектов исследования, так и для термообработанных, среднее содержание битумов и гуминовых кислот увеличивается, а среднее содержание углеводного комплекса снижается при переходе от моховой к травяной группе для верховых торфов и при переходе от травяно-моховой к древесной группе для низинных. Выход фульвокислот, целлюлозы и негидролизуемого остатка имеет более сложный характер.

-

8. Глубина влияния термообработки максимальна на образцах верхового торфа моховой группы и на образцах низинного торфа травяной и травяно-моховой группы.