Влияние типа лесорастительных условий на поглотительную деятельность корневой системы и биологическую продуктивность лиственницы сибирской на уровне организма в онтогенезе

Автор: Лебедев Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Получены количественные данные чистой продуктивности фотосинтеза, минеральной и биологической продуктивности и характер связи между ними у лиственницы сибирской разных типов леса юга Красноярского края.

Лиственница сибирская, чистая продуктивность фотосинтеза, минеральное питание, биологическая продуктивность, типы леса, онтогенез, красноярский край

Короткий адрес: https://sciup.org/14082693

IDR: 14082693 | УДК: 581.43:631.811:630*161.32*187:674.032.475.352

Текст научной статьи Влияние типа лесорастительных условий на поглотительную деятельность корневой системы и биологическую продуктивность лиственницы сибирской на уровне организма в онтогенезе

Введение. Успешное управление ростовыми процессами растений невозможно без учета количественных данных фотосинтетической активности, минеральной и биологической продуктивности. Подобные комплексные исследования весьма редки и разрознены [7], поскольку изучение продуктивности изначально строилось на измерениях хозяйственно ценной части ствола [15]. Фотосинтез хвойных изучался газометрическими методами, либо на основе анализа флюоресценции хвои [12], что не давало количественных данных прироста органического вещества за длительный период (вегетацию) из-за весьма сложного учета потерь на дыхание и корневые экссудаты [3]. Минеральное питание изучалось чаще всего на декапитирован-ных корнях и ограничивалось определением адаптивной реакции корневой системы на условия произрастания [10]. Указанные методы не позволяют перейти на уровень целого организма и связать поглощение элементов питания с фотосинтезом и продуктивностью растения. Между тем табличные данные по фитомассе лесов Северной Евразии, представленные В.А. Усольцевым [13] на основе рекурсивно-блочного моделирования обширного материала таблиц хода роста древостоев на уровне организма в различных условиях, позволяют существенно расширить знания о биологии древесных растений в онтогенезе, привлекая сведения, полученные в модельных микрополевых опытах с изучаемыми растениями [7, 9] и природно-климатические данные мест произрастания [4, 6].

Целью исследования было проведение по табличным материалам [13] комплексного физиологического анализа на уровне организма и получение расчетных количественных данных чистой продуктивности фотосинтеза, минеральной и биологической продуктивности, депонирования углерода и характера связи между ними у растений лиственницы сибирской в различных типах лесорастительных условий юга Красноярского края.

Объекты и методы. Физиологическому анализу подвергнуты табличные данные [13, с. 137 – 139 ] модельных лиственничников ( Larix sibirica Ledeb.) южных районов Красноярского края, произраставших в зоне лесостепи Алтае-Саянской горной провинции, составленные по материалам [14]. Типы лесорастительных условий: широкотравный (бонитет I), разнотравный (бонитет II), мшисто-ягодный (бонитет III) и остепненный (бонитет IV). Возрастной период от 30 до 220 лет с интервалом 10 лет. Безморозный период 120 дней. Годовое количество осадков 470 мм. Климат резко континентальный.

Таксационные данные масс корней, листьев, древесины стволов и сучьев пересчитывали на одно растение по возрастам. Поверхность хвои определяли по вычисленным нами коэффициентам на свежем материале [1]. На 1 г сухой хвои приходилось 140 см 2 поверхности. Чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) определяли за каждый сравниваемый период в г/м 2 день [9]. Депонирование углерода в расчете на 1 га определяли по [2]. Для расчета активной поверхности корней всего растения применяли данные наших модельных микрополевых опытов с 1–3-летними растениями на дерново-подзолистой и серой лесной почвах [8]. В силу высокого постоянства морфологии активных корней в пределах растения (диаметра, длины активного корня, величины удельной активной поверхности корневой системы (УАПКС) и длины корней, приходящихся на единицу массы корневой пряди диаметром 2–3 мм), для расчета активной поверхности корней растения применяли средние значения УАПКС и длины активных корней, приходящихся на единицу массы пряди: 3,8 см 2 /м и 24 м/г соответственно [7]. На 1 г сухой массы пряди приходилось 91,2 см 2 активной поверхности корней. Листовой аппарат и активная часть корневой системы – две стороны единого процесса питания, и между ними существует тесная функциональная связь. Отношение корневого потенциала (КП) к фотосинтетическому (ФП) в наших опытах [7] было в среднем равно 0,24. В функциональном отношении это означает, что 1 м 2 активной поверхности корней обслуживал 4,17 м 2 хвои. Используя средние значения отношения поверхности активных корней к поверхности хвои, полученные в модельных опытах, определяли поверхность активных корней всего растения и долю их в массе корней в каждом возрасте. По полученным данным активная часть корневой системы не превышала 3% от массы корней растения, которая использовалась в дальнейших расчетах. Вычисленные размеры КП в каждом возрасте позволяют определить минеральную продуктивность корней целого растения [8]. С растений разного возраста отбирали пробы хвои, ветвей, стволов и корней разного диаметра, группировали по органам и определяли в них содержание N, P, К, Са и Мg по [11]. Содержание элементов в единице массы дерева в каждом сравниваемом периоде определено с учетом соотношения между органами. Потребность в элементах минерального питания при формировании единицы биомассы у различных видов растений довольно стабильна и контролируется генетически, несмотря на варьирование условий их произрастания. Это связано со спецификой обменных процессов, которые целенаправленны и требуют строго нормированного количества элементов [5]. Поэтому полученные нами данные использованы в расчетах. Биологическую продуктивность (БП) находили по относительному увеличению исходной массы растения в сравниваемых периодах. Полученные данные подвергали корреляционному и регрессионному анализам.

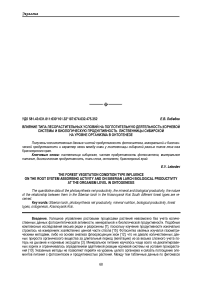

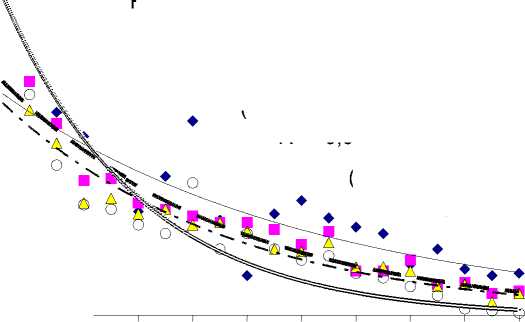

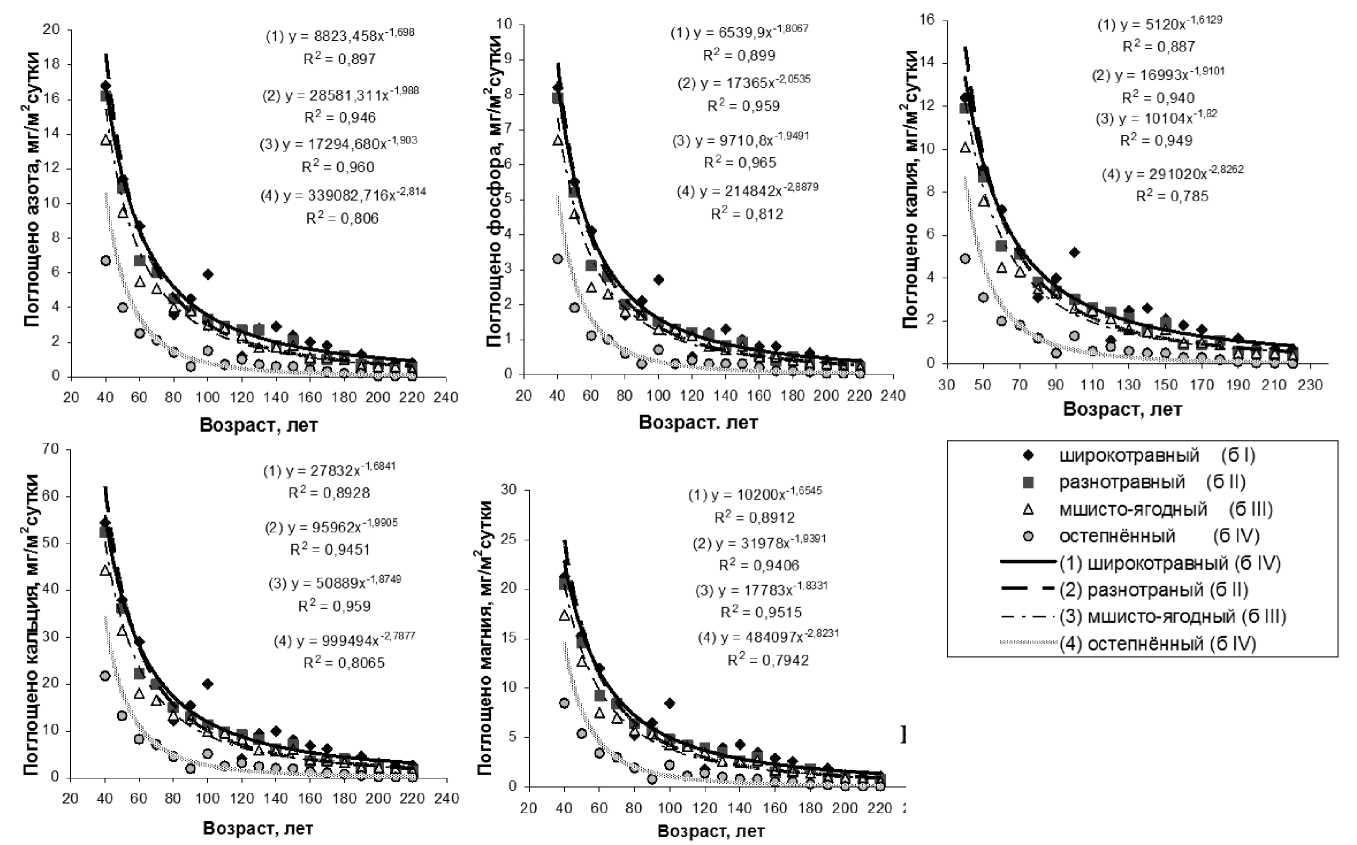

Результаты исследования. За период от 30 до 220 лет чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) снизилась в 5,9, 9,6, 9,3 и 100,0 раз соответственно у растений бонитетов I–IV (рис. 1,а). Связь ЧПФ с возрастом была высокая отрицательная ( r = от -0,855 до -0,936). Биологическая продуктивность (БП) падала с возрастом во всех типах леса (рис. 1,б) в 1,8–2,2 раза ( r = от -0,709 до -0,795). Количество углерода, депонированного фотосинтетическим аппаратом в расчете на 1 га за период онтогенеза, уменьшалось в 7,2, 11,8, 10,7 и 62,0 раза соответственно от I к IV бонитетам (рис. 1,в). Связь с возрастом была высокая обратная ( r = от -0,888 до -0,963). Минеральная продуктивность (МП) во всех типах леса по всем минеральным элементам падала с возрастом: по N – в 21,0–335,0, по P – в 27,3–330,0, по K – в 17,7–490,0, по Ca – в 20,9– 362,0, а по Mg – в 19,4–425,0 раза соответственно у растений бонитетов I–IV (рис. 2). Максимальные различия МП в онтогенезе были в остепненном типе (IV бонитет), а минимальные – в широкотравном (I бонитет). Максимальное количество каждого элементов поглощалось в широкотравном типе лесорастительных условий, а минимальное – в остепненном.

1,6

J)1,4

s1,2

2s

1,0

m

2 0,8

о0,6 о

A 0,4

0,2

0,0

(4) y = 2,641e-0,020x R2 = 0,809

(1) y = 1,303e-0,0087x R2 = 0,727

-

(2) y = 1,504e-0,012x

R2 = 0,940

-

(3) y = 1,392e-0,012x R2 = 0,910

2,2

2,0

1,8

К Я * о ф

о о S ш

£ 1,6 о г 1,4

Ё 1,2

Q. 1,0

0,8

(1) y = 4,6605x-0,2888 R2 = 0,848

(2) y = 5,2847x-0,3163

R2 = 0,846

-

(3) y = 5,0103x-0,3058

R2 = 0,847

-

(4) y = 5,7752x-0,3356

R2 = 0,768

Экология

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Возраст, лет

Возраст, лет

-

(1) y = 439,49x-1,1329 R2 = 0,758

(4) y = 8899,3x-1,9829 R2 = 0,692

-

(2) y = 1173,2x-1,4057

R2 = 0,868

-

(3) y = 822,27x-1,3683 R2 = 0,812

-

♦ широкотравный (б I)

-

■ разнотравный (б II)

А мшисто-ягодный (б III)

О остепнённый (б IV)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Возраст, лет

Рис. 1. Чистая продуктивность фотосинтеза, биологическая продуктивность 7 и 2 депонирование углерода у лиственницы в разных типах леса в онтогенезе

Рис. 2. Минеральная продуктивность лиственницы в разных типах леса в онтогенезе

Вестник КрасГАУ. 2013. № 1

120 п

2 о

S £ ГС г

I-о

о L. о Z л

ГС г

о о; с о

^ 100 -

к го и S о

80 -

60 -

40 -

120 -,

к

ГС ГС ГС ¥ о

§

I ф

80 -

60 -

40 -

20 -

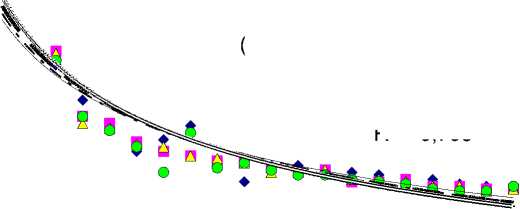

широкотравный (б I)

(1) у = -44,238Ln(x) + 256,77

R2 = 0,782

JR ^ - Д' дЛГД'*»

(4) у = 52520,583k'1 698 v *

---Bi^W--т--°

(3) у = 2,434x06SS

R2 = 0,990 Л

. ТС

1 (2) у= 247,900х

R2 = 0,848

140 и

,-0,209

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Возраст, лет

МШИСТО-ЯГОДНЫЙ (б III)

(4) у = 126238,541 х-1да R2 = 0,960

О I л

ГС г

о

X с о

(1) у = -46,500Ln(x) + 260,305 R2 = 0,942

А . Д'

(3) у = 2,636х0 671

R2 = 0,998

(2) у = 254,328хода R2 = 0,847

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Возраст, лет

к5 юо -

ГС ГС ГС ^ о

к S I ф 7 ГС I ГС

2 S о ¥ ГС 2

с о

80 -

60 -

40 -

20 -

.100 -

К

С

Ф

Й

о

К

80 -

60 -

40 -

разнотравный (6 II)

(1)y=-46,437Ln(x) +259,147 R2 = 0,945

(4)у= 176427,843х'1 988 R2 = 0,946

40 60 80 100 120 140 160

Возраст, лет

остепнённый (б IV)

(1) у = -47,001 Ln(x)+ 256,171

R2 = 0,889

(4) у = 79754,466х'1807 R2 = 0,899

,'Д

(3) у = 2,351 х°697 R2 =0,997

(2) у = 261.619х'031Б

180 200 220 240

(3) у = 0,982х° 547

R2 = 0,978 д

д

(2)у = 257.823х-°336

R2= 0,768

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Возраст, лет

« ЧПФ ■ БП Д КП/ФП О МП(М)

----(1)ЧПФ -- —(2)БП ----(3) КП/ФП ..............................(4)МП{Ы)

Рис. 3. Характер взаимосвязи основных физиологических показателе лиственницы в онтогенезе

Экология

Элементы по интенсивности их поглощения единицей активной поверхности корней в сутки во все возрастные периоды располагаются в порядке: Ca>Mg>N>K>P. Связь поглощения N с возрастом была высокой отрицательной по всем типам леса ( r = от -0,784 до -0,830). По P, K, Ca и Mg по всем четырем типам также наблюдалась высокая обратная корреляция поглощения их с возрастом ( r = от -0,768 до -0,812; от -0,812 до -0,863; от -0,789 до -0,836 и от -0,805 до -0,853 соответственно). С возрастом растений происходило снижение количественных значений изучаемых показателей. Небольшие колебания БП у всех бонитетов можно объяснить внутренней регуляторной деятельностью растения.

Для лучшего понимания взаимосвязи величины: БП, ЧПФ, МП (по азоту), а также отношения КП/ФП были представлены в одном масштабе в виде доли от максимальных значений, выраженных в процентах (рис. 3). Физиологические показатели сравнивались с усвоением корнями азота – ведущего элемента питания. Отношение КП/ФП в онтогенезе во всех типах леса изменялось в 3,11–4,24 раза. С возрастом во всех типах леса падала функциональная связь корневой системы с хвоей. Так, если в 40 лет у растений широкотравного типа 1 м 2 активной поверхности корней мог обслужить 9,3 м 2 поверхности хвои, то к 120 годам он мог обслужить только 2,8 м 2 . В остепненном типе в 40 лет эта величина составила 8,8, а в конце онтогенеза – 2,8 м 2 . Связь между КП/ФП с возрастом была высокой положительной ( r = от 0,989 до 0,999), а с МП – высокой обратной ( r варьировал от -0,798 до -0,849 в зависимости от типа условий). Корреляции КП/ФП с БП и ЧПФ также были отрицательными ( r варьировал соответственно от -0,723 до -0,828 и от -0,852 до -0,944). В условиях нарастающей нехватки минеральных элементов в течение онтогенеза во всех типах леса корневая система не могла активизировать поглотительную активность, и для улучшения условий питания на уроне организма смещалось соотношение КП/ФП в пользу корней, что позволяло в течение длительного времени обеспечить надземную часть дополнительными количествами элементов для поддержания основного процесса питания – фотосинтеза. Поэтому при низкой обеспеченности растений элементами увеличение ростовой реакции корней для освоения новых горизонтов почвы является ответной неспецифической адаптивной реакцией. При растущей нехватке азота и падении МП снижалась ЧПФ, а значит и БП. Связь МП с ЧПФ и БП была высокой положительной ( r был на уровне от 0,910 до 0,974 и от 0,979 до 0,998 соответственно для I –IV бонитетов). Тем не менее, падение БП происходило более медленными темпами, чем МП и ЧПФ (см. рис. 3). Закономерности изменения физиологических показателей в онтогенезе в сравнении с поглощением азота и их связи были аналогичны у растений всех типов леса и при сравнении их с поглощением P, K, Ca и Mg.

Выводы

-

1. Чистая продуктивность фотосинтеза, количество депонированного углерода и минеральная продуктивность лиственницы сибирской были максимальными в широкотравном типе лесорастительных условий и падали пропорционально ухудшению условий в 5,9–100,0, в 7,2–62,0 и от 17,7–27,3 до 330,0–490,0 раза соответственно. Биологическая продуктивность растений в изучаемом возрастном периоде изменялась во всех бонитетах в 1,8–2,2 раза. Резкое падение БП наблюдалось к 70–80 годам, после чего она снижалась крайне медленно.

-

2. Во всех типах леса в онтогенезе отмечена высокая положительная корреляционная зависимость между поглощением корнями азота и ЧПФ и БП ( r = от 0,918 до 0,964 и от 0,988 до 0,997 соответственно). При сравнении величин ЧПФ и БП с поглощением P, К, Ca и Mg результаты были близкими с азотом.

-

3. В условиях ухудшения питания с возрастом увеличение КП относительно ФП является неспецифической адаптивной реакцией, позволяющей растению за счет дополнительного минерального питания поддерживать фотосинтез на жизненно необходимом уровне.

-

4. Предложенный способ преобразования таксационных данных в физиологические позволяет получать количественные данные фотосинтетической активности, минеральной и биологической продуктивности древесных пород на уровне организма в онтогенезе, что может быть теоретической основой для разработки агроприемов, повышающих продуктивность растений.