Влияние токсикантов на растения в придорожной зоне автотрассы «Тюмень - Петропавловск»

Автор: Семенова В.А., Николаев А.И.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Экология леса

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследовано влияние на древесные и травянистые растения загрязнений придорожной зоны автотрассы «Тюмень - Петропавловск» в границах Казанского района Тюменской обл. Анализируются изменения основных морфометрических и биохимических показателей растений с дополнительным проведением дендрохронологического анализа прироста древесных растений. Установлены взаимосвязанные признаки ответных реакций травянистых и древесных растений на токсиканты.

Токсиканты, придорожная зона, фотопигменты, продукты перекисного окисления липидов (пол), фенольные соединения, ход роста

Короткий адрес: https://sciup.org/143170890

IDR: 143170890 | УДК: 630.425 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.2.13

Текст научной статьи Влияние токсикантов на растения в придорожной зоне автотрассы «Тюмень - Петропавловск»

Для ссылок:

Семенова, В.А. Влияние токсикантов на растения в придорожной зоне автотрассы «Тюмень –

Петропавловск» / В.А. Семенова, А.И. Николаев. – DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2020.2.13. – Текст : электронный // Лесохоз. информ. : электронный сетевой журнал. – 2020. – № 2. – С. 144–152. URL:

С овременное состояние окружающей природной среды в промышленно развитых регионах и городах России отличается высоким техногенным загрязнением, которое зачастую превышает допустимые гигиенические нормы. Актуальность исследований обусловлена опасным возрастанием концентрации техногенных выбросов, в том числе связанных с увеличением числа автотранспортных средств, при экологическом несовершенстве двигателей внутреннего сгорания и топлива [1].

Выбросы веществ автотранспортными средствами вызывают химическое загрязнение почвы и воздушной среды. В придорожных зонах наблюдаются высокие концентрации тяжелых металлов (ТМ), особенно свинца, сажи, нефтепродуктов, а также увеличение кислотности почв за счет сорбции влагой кислых газов — оксидов азота и серы [2].

Цель работы – проанализировать качественные показатели роста древесных и травянистых растений в связи с воздействием антропогенных загрязнителей в придорожной зоне, прилегающей к автотрассе Е125 в границах Казанского района Тюменской обл.

Материалы и методы исследования

Влияние токсикантов исследовали в придорожной зоне в приспевающих и спелых древостоях сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris ) и березы повислой ( Betula pendula ), а также на травянистых растениях – подорожнике большом ( Plantago major ) и одуванчике полевом ( Taraxacum officinale ).

У древесных растений определяли количество листьев и хвои на 10-сантиметровом побеге, их длину и ширину, а также количество зубчиков у листьев, длину и ширину верхушечной почки. Дополнительно были проанализированы показатели изменения дендрохронологических признаков по годичным кольцам древесных растений в сопоставлении с морфометрическими и биохимическими показателями, для чего были отобраны керны в количестве 50 шт. каждой породы по каждому из вариантов анализа и в контроле. Керны взяты из спелых и приспевающих деревьев (по классам возраста) в равных долях.

У травянистых растений определяли число листьев в розетке, зубчиков на листьях, цветоносов; измеряли длину и ширину листьев.

Для исследования биохимических показателей были отобраны и заморожены образцы побегов, листьев и хвои – по 50 шт. каждого вида. В лабораторных условиях проанализирована концентрация пигментов фотосинтеза в листьях [3], определено содержание диеновых конъюгатов и оснований Шиффа [4], выявлены фенольные соединения в листьях [5]. В качестве контроля отобраны аналогичные образцы в отдалении от автотрассы (не менее 2 км).

Результаты исследований

Анализ морфометрических показателей у древесных растений позволил установить, что в результате воздействия антропогенных загрязнителей у березы наблюдалось уменьшение количества листьев на побегах и увеличение числа зубчиков на листе, а у сосны – увеличение числа хвоинок по сравнению с контролем (при достоверном различии р < 0,05). Вероятно, хвойные растения, имея меньшую площадь листовой поверхности, реагируют на загрязнение, усиливая фотосинтетическую активность за счет плотности расположения хвои. У травянистых растений отмечено следующее: у одуванчика количество и листьев, и зубчиков было меньше, чем в контроле (р > 0,05); у подорожника выявлено уменьшение длины листа и длины цветоноса (р > 0,05). Таким образом, у травянистых растений зафиксировано более существенное снижение морфометрических показателей (табл. 1). Вероятно, различие в ответных реакциях древесных и травянистых растений, отражающихся на значениях морфометрических показателей, связано с разной чувствительностью и адаптацией.

Из проанализированных показателей у сосны отмечается уменьшение по сравнению

Таблица 1. Морфометрические и биохимические показатели образцов, отобранных в придорожной зоне вдоль автотрассы

Наряду с морфометрическими показателями, были исследованы биохимические показатели клеток растений. Одним из показателей, отражающих степень повреждения клеток, является перекисное окисление липидов (ПОЛ). Уровень возникающих в клетках нарушений регистрировали по содержанию первичных продуктов перекисного окисления – диеновых конъюгатов, а также вторичных продуктов ПОЛ – оснований Шиффа (см. табл. 1). У всех растений выявлено достоверное увеличение (р < 0,05) содержания первичных продуктов ПОЛ, что свидетельствует о высоком уровне повреждений в клетках как древесных, так и травянистых растений, произрастающих в придорожной зоне.

Содержание оснований Шиффа, являющихся вторичными продуктами ПОЛ, не отличается от уровня контроля у березы, сосны и одуванчика, что свидетельствует об их способности восстанавливать возникающие в клетках диеновые коньюгаты. У подорожника содержание оснований Шиффа ниже уровня контроля (р < 0,05).

Вероятно, первоначальные повреждения при окислительном стрессе проявляются прежде всего в увеличении концентрации диеновых конъюгантов. Содержание первичных продуктов ПОЛ (диеновых конъюгатов) у растений увеличивалось по отношению к контролю, что указывает на повреждающее действие токсиканта.

Можно утверждать, что сбалансированность между перекисным окислением, с одной стороны, и антиоксидантной активностью, с другой, является необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности клетки растений. Учитывая необходимость сохранения перекисно-антиоксидантного равновесия в стационарном режиме, можно предположить, что его смещение является одним из первых неспецифических звеньев в развитии стресс-ре-акции и может служить, согласно В.А. Барабою [7], тем биологически важным изменением внутренней среды клетки, которое запускает другие механизмы защиты. Продукты ПОЛ могут являться как индукторами, так и первичными медиаторами стресса как особого состояния клетки, которое может привести к повышению ее резистентности [8].

Широко распространенным показателем для индикации нарушений роста и развития растений, вызванных действием загрязняющих воздух веществ, является содержание хлорофилла. Известно, что содержание пигментов характеризует потенциал фотосинтетической способности растений, являясь средством регулирования количества поглощенной световой энергии. Содержание хлорофиллов и каротиноидов в норме стабильно, но быстро реагирует на экстремальные факторы среды, что подтверждается проведенными анализами (табл. 2). Анализируя результаты, следует отметить наличие ответной реакции пигментной системы как древесных, так и травянистых растений на загрязнения токсикантами различного генезиса. Из литературных источников известно, что подавление или стимуляция фотосинтеза является одной из показательных характеристик ответной реакции организма на действие токсиканта, а также на нарушение тонкой структуры хлоропластов. Подобные изменения в плазменной мембране могут быть причиной сдвигов в фотосинтезе и синтезе пигментов [9].

Анализ образцов, взятых в зоне вдоль автотрассы, на содержание пигментов фотосинтеза показал, что у березы количество основного пигмента фотосинтеза – хлорофилла А – не меняется (р > 0,05), а хлорофилла В и каротиноидов – увеличивается (р < 0,05). У сосны количество всех пигментов фотосинтеза в клетках снижается (р < 0,05). У травянистых растений количество всех пигментов фотосинтеза ниже, чем в контроле (р < 0,05).

Можно сделать вывод, что клетки березы, произрастающей вдоль автодороги, в развитии не лимитированы содержанием пигментов. У сосны, напротив, на загрязненном участке концентрация всех пигментов в 2,3 раза ниже контрольных показателей (р > 0,05). Одуванчик, имеющий изначально большую концентрацию пигментов, является более устойчивым к к воздействию токсикантов.

Следует обратить внимание на содержание каротиноидов в клетках растений. У всех растений, собранных в придорожной зоне, кроме березы, концентрация каротиноидов снижена по сравнению с контролем (р < 0,05). Известно, что каротиноиды могут выполнять антиоксидантные функции, защищая клетки от повреждений, и снижение их количества напрямую связано с расходованием на восстановительные процессы в клетках, что объясняет их стабильное

Таблица 2. С одержание пигментов фотосинтеза в образцах

У древесных растений и подорожника анализ содержания фенолов (табл. 3) показал отсутствие различий между контролем и образцами, отобранными в придорожной зоне (р > 0,05). Изменение количества фенольных соединений установлено только в листьях одуванчика, где оно увеличилось (р < 0,05) по сравнению с контролем.

Полученные результаты можно объяснить основной функцией фенолов в клетках, которая заключается в защите от негативного влияния факторов внешней среды. Являясь сильными акцепторами, фенольные соединения проявляют антиоксидантное действие: связывают ионы

Таблица 3. Содержание фенольных соединений в образцах

Образец

Фенольные соединения, мг/10 г

Сосна

Береза Одуванчик Подорожник зона вдоль автотрассы

контроль

7,8±0,5

17,7±1,0 14,0±0,5

9,9±0,5

9,4±1,0 16,0±0,4 10,9±0,5 10,9±1,6

Годичные приросты, см

0,8

0,7

0,75

Сосна контроль

Береза контроль

Береза, зона вдоль трассы

Сосна, зона вдоль трассы

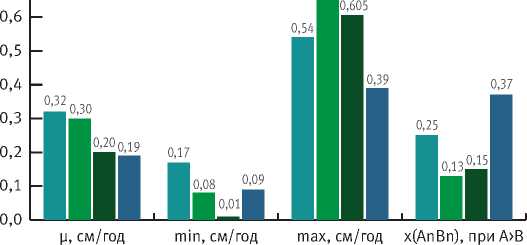

Показатели хода роста деревьев за 15-летний период: µ – средний годовой прирост; min, max – минимальные и максимальные годовые приросты; x(AnBn) – отношение приростов по фенологическим сезонам «ранней» и «поздней» древесины при нормальных условиях (н.у.) роста деревьев, когда A>B хода тяжелых металлов в устойчивые комплексы, лишая их каталитического действия; служат акцепторами образующихся при аутоксидации свободных радикалов, поэтому способны гасить свободно радикальные цепи; хинонные формы фенолов, особенно энергично взаимодействуя с белками, могут вызывать их дубление. У одуванчика, вероятно, более активно работают системы антиоксидантной защиты, с чем связано повышенное содержание фенолов [10].

Дендрохронологический анализ древесных образцов [11] показал явное различие в приростах деревьев, подверженных загрязнению и произрастающих без техногенного воздействия автодорог (рисунок). Диаграммы хода роста березы и сосны за последние 15 лет (до осени 2018 г.) свидетельствуют о снижении общего прироста при изменении факторов внешней среды.

Диаграмма хода роста показывает, что происходит снижение не только среднего годового значения радиального прироста деревьев, произрастающих в загрязненной придорожной зоне, но и минимальных и максимальных значений сезонных приростов по всем исследованным древесным породам. При этом амплитуда колебаний х(АnВn) радиальных приростов между фенологическими сезонами «ранней» А и «поздней» В (при нормальных условиях роста деревьев, когда А > В) увеличилась, что отражает более острую реакцию на изменение условий внешней среды (табл. 4). Амплитуда значений прироста березы изменилась на 2%, сосны – на 12%, что подтверждает выводы, сделанные нами в процессе исследования, о большей чувствительности сосны к токсикантам.

С целью установления санитарного состояния насаждений было отобрано по 50 деревьев каждой породы [12]. В ходе анализа выявлено, что число деревьев с пороками (наличие изменений формы ствола, трещин, пороков строения древесины, грибных поражений, биологических повреждений, болезней листвы – более 30% кроны) на загрязненной территории больше, чем в контроле на 14% по березе и на 32% по сосне (табл. 5).

Таблица 4. Изменение амплитуды сезонных радиальных приростов

|

Показатель |

Сосна |

Береза |

||

|

зона вдоль автотрассы |

контроль |

зона вдоль автотрассы |

контроль |

|

|

Средний годовой прирост, µ, % |

36,6 |

24,7 |

15,1 |

13,3 |

|

Минимальный годовой прирост, min, % |

5,3 |

7,7 |

1,1 |

5,6 |

|

Максимальный годовой прирост, max, % |

60,0 |

42,4 |

25,0 |

22,4 |

Таблица 5. Количество деревьев с пороками, шт./%

|

Вариант анализа |

Зона вдоль автотрассы |

Контроль |

|

Береза |

16/32 |

9 /18 |

|

Сосна |

22/44 |

6 /12 |

Выводы

У всех растений, произрастающих в придорожной зоне, выявлено достоверное увеличение содержания первичных продуктов ПОЛ от 8 до 35%, что свидетельствует о высоком уровне повреждений в клетках растений. При этом у березы содержание пигментов фотосинтеза увеличено на 13%, а у сосны, подорожника и одуванчика снижено на 23–57%. Содержание фенольных соединений находится в пределах контрольных значений, кроме увеличения на 28% у одуванчика.

В результате сопоставления результатов проведенных исследований установлена необязательная детерминированность степени негативного влияния токсикантов придорожной зоны с морфометрическими и биохимическими показателями растений. Так, при увеличении большинства морфометрических и биохимических показателей у березы и сосны наблюдается снижение прироста. Это сказывается на увеличении числа деревьев с различными пороками (у березы – на 14%, у сосны – на 32%). Это объясняется процессами адаптации древесных растений к повышенным концентрациям токсикантов, что проявляется во внешних ложноположительных признаках (увеличение количества хвоинок сосны и числа зубчиков на листьях березы >10%, идентичность остальных признаков контрольному значению). В ответ на лимитирующие рост и развитие растений факторы внешней среды расход питательных веществ на адаптацию приводит у древесных растений к резкому снижению роста. Амплитуда колебаний сезонных приростов увеличилась (у сосны – на 12%, у березы – на 2%).

Выявлена сопоставимость реакций травянистых и древесных растений на наличие токсикантов. У березы они идентичны показателям одуванчика, а у сосны – подорожника. Дальнейшие исследования в этом направлении обеспечат возможность по морфометрическим и биохимическим характеристикам травянистых растений идентифицировать действительное состояние определенных древесных растений. Это позволит упростить оценку состояния придорожных лесных насаждений.

Список литературы Влияние токсикантов на растения в придорожной зоне автотрассы «Тюмень - Петропавловск»

- Беляев, Е.Н. Роль санэпидслужбы в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации / Е.Н. Беляев. - М. : Издат.-информ. центр Госкомитета сан. эпид. надзора РФ, 1996. - 416 с.

- Магомета, С.Д. Факторы окружающей среды и состояние здоровья населения / С.Д. Магомета // Журнал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2001 - Т. 1. - № 1. - С. 104-114.

- Шульгин, И.А. Расчет содержания пигментов с помощью номограмм / И.А. Шульгин, А.А. Ничипорович // Хлорофилл : сб. науч. статей. - Минск : Наука и техника, 1974. - С. 127-136.

- Шведова, А.А. Метод определения конечных продуктов перекисного окисления липидов в тканях - флуоресцирующих Шиффовых оснований / А.А. Шведова, Н.Б. Полянский // Исследование синтетических и природных антиоксидантов in vitro и in vivo : сб. науч. ст. - М. : Наука, 1992. - С. 72-73.

- Федорова, А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды / А.И. Федорова, А.Н. Никольская. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 288 с.

- Илькун, Г.М. Загрязнители атмосферы и растения / Г.М. Илькун. - Киев: Наукова думка, 1978. - 246 с.

- Барабой, В.А. Ионизирующая радиация в нашей жизни / В.А. Барабой; под ред. Д.М. Гродзинского. - М.: Наука, 1991. - 217 с.

- Загоскина, Н.В. Полифенолы и их роль в защите растений от действия стрессовых факторов / Н.В. Загоскина // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: матер. VI Междунар. симпозиума. - Т. 3. - 2005. - С. 300-302.

- Медведев, С.С. Физиология растений: учеб. / С.С. Медведев. - СПб.: изд-во СПб. ун-та, 2004. - 336 с.

- Волынец, А.П. Ароматические оксисоединения - продукты и регуляторы фотосинтеза / А.П. Волынец // Биохимия растений - 1983. - Т. 2. - № 2. - С. 157-158.

- Методы дендрохронологии. - Ч. I. Сбор и получение древесно-кольцевой информации: уч.-метод. пособие / С.Г. Шиятов [и др.] - Красноярск: КрасГУ, 2000. - 80 с.

- Николаев, А.И. Биометрические методы исследования древесных пород с применением IT-технологий в области защиты лесных насаждений // Актуальные вопросы охраны окружающей среды и развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях: матер. научно-практич. конф. с междунар. участием (Кокшетау, Республика Казахстан, 27.10.2017). - Кокшетау, 2017. - С. 11-15.