Влияние транзиторной физиологической гипоксии на процессы опознания у спортсменов

Автор: Бажин А.В., Ахмадеев P.P., Тупиев И.Д.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология двигательной активности и спорта

Статья в выпуске: 3 (58) т.1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Выявлено увеличение латентного времени опознания при относительно неизменном количестве ошибок опознания у спортсменов на фоне воздействия краткосрочной физиологической гипоксии и при восстановлении.

Короткий адрес: https://sciup.org/147152164

IDR: 147152164

Текст краткого сообщения Влияние транзиторной физиологической гипоксии на процессы опознания у спортсменов

Успешность спортивной деятельности во многом определяется когнитивными процессами. Одной из основных особенностей занятий спортом является также то, что организм спортсмена подвергается воздействию физиологической гипоксии различной глубины и продолжительности. Вместе с тем, наиболее чувствительными к влиянию экстремально низких значений кислорода являются нервно-психические функции. Таким образом, исследование различных характеристик высшей нервной деятельности спортсменов при воздействии гипоксии и на фоне постгипоксического восстановления представляется одним из актуальных направлений современной физиологии. Целью работы явилось изучение механизмов рабочей памяти у спортсменов при воздействии краткосрочной физиологической гипоксии.

Материалы и методы исследования

Исследование проведено с участием испытуемых - студентов, группу наблюдения (ГН) составили спортсмены (п=48, из них 14 девушек), контрольную группу (КГ) - студенты, не занимающиеся активно спортом (п=43, из них 22 девушки). Основным инструментом исследования стала патентозащищенная компьютерная версия методов микроструктурного анализа рабочей памяти (свидетельство об официальной регистрации № 2000610865 от 08.09.2000). Испытуемым предъ-

Тестирование проводилось в исходном состоянии, на фоне транзиторной физиологической гипоксии (ТФГ) и после восстановления. Гипоксия моделировалась произвольной задержкой внешнего дыхания (ПЗВД) максимально возможной продолжительности без предварительной гипервентиляции на высоте вдоха.

Результаты и обсуждение

Продолжительность произвольного апноэ в ГН составила 99,9±5,8 с, в КГ - 82,1±3,7 с (Z=2,14; р<0,04).

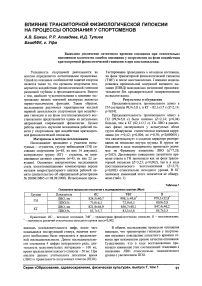

Продолжительность произвольного апноэ в ГН (99,9±5,8 с) была значимо (Z=2,14; р<0,04) больше, чем в КГ (82,1±3,7 с). По ЛВО в различных фазах эксперимента у испытуемых обеих групп обнаружена статистически значимая корреляция (от г=0,42; р<0,004; до г=0,70; р<0,000001), что свидетельствует о сходном характере реагирования на гипоксию внутри группы. В группе наблюдения в ходе эксперимента произошло значимое по Фридману изменение ЛВО (^=7,26; р<0,03). Достоверное повышение латентного времени ответа в ГН произошло как на фоне транзиторной гипоксии (Z=3,23; р<0,002), так и в ходе постгипоксического восстановления (Z=3,72; р<0,002) относительно исходного уровня. В КГ значимых изменений этого показателя не обнаружено (табл. 1).

Таблица 1

Показатели процессов опознания в исследованных группах (М±м)

|

Группа |

Показатель |

ИС |

ТФГ |

В |

|

ГН |

ЛВО, мс |

824,5±40,7 |

998,1±49,б' |

979,1±52,8* |

|

ППО,% |

75,0±6,3 |

72,9±6,5 |

80,9±5,8 |

|

|

КГ |

ЛВО, мс |

821,8±46,9 |

856,7±48,1 |

847,4±46,2 |

|

ППО,% |

83,7±5,7 |

83,3±5,8 |

85,7±5,5 |

Примечание. ИС - исходное состояние, ТФГ - транзиторная физиологическая гипоксия, В - восстановление. * - значимость различий относительно исходного уровня при р<0,002.

являлась последовательность цифр, после чего показывался тестирующий стимул, наличие которого необходимо было определить в предъявленной последовательности. Длина последовательности составляла 4 цифры натурального ряда, длительность межстимульных интервалов - 100 мс, время предъявления каждого стимула - 50 мс. При анализе данных учитывались латентное время (ЛВО) и правильность полученных ответов (НПО).

В общем, исследование процессов опознания показало, что транзиторная гипоксия у спортсменов вызывает повышение латентного времени ответов при неизменном уровне качества опознания. Существенно, что в ходе восстановления произошло изменение этих соотношений: тенденция к снижению ЛВО относительно гипоксического уровня с увеличением ППО.

Физиология двигательной активности и спорта

Для уточнения характера реагирования механизмов, обеспечивающих рабочую память на гипоксический стресс, нами был проведен анализ данных с учетом наличия («сигнал») или отсутствия («шум») релевантного стимула в предъявленной последовательности (табл. 2).

Методологической базой исследования явилась модель, согласно которой функция кратковременной зрительной памяти заключается в перцептивной организации и сохранении воспринятых символов в визуальной форме на время, достаточное для решения задачи по опознанию (Зин-

Таблица2

Показатели процессов опознания в исследованных группах с учетом условий «сигнал» и «шум» (М±м)

|

Группа |

Фазы эксперимента |

«Сигнал» |

«Шум» |

||

|

ЛВО, мс |

ППО,% |

ЛВО, мс |

ППО,% |

||

|

ГН |

ИС |

770,6±39,4 |

74,4±7,1 |

1058,Ш07,2* |

77,8±14,7 |

|

ТФГ |

907,7±59,2 |

72,4±8,4 |

1135,9±78,4** |

73,7±10,4 |

|

|

В |

931,1±73,7 |

76,7±7,9 |

1063,8±64,3 |

88,2±8,1 |

|

|

КГ |

ИС |

722,3±50,3 |

82,1±7,4 |

1007,6±77,6*** |

86,6±9,1 |

|

ТФГ |

791,8±47,1 |

87,1±6,1 |

1039,5±113,7** |

72,7±14,1 |

|

|

В |

773,6±46,1 |

90,3±5,4 |

1055,3±97,7** |

72,7±14,1 |

|

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 1. Звездочкой обозначены значимые различия между условиями: * - р <0,05; ** -р <0,03; *** - р <0,001.

Представляется принципиальным, что эффективность опознания в ходе всего эксперимента в обеих группах зависит от наличия или отсутствия тестирующего стимула в предъявленной последовательности (табл. 2). Более продолжительным латентное время ответа было в условии «шум». При отсутствии тестирующего стимула на фоне гипоксии в контрольной группе появляется слабо-выраженная положительная корреляционная зависимость между ПВО и ППО (г=0,58; р<0,07). В группе спортсменов наблюдается обратная ситуация: в условии «сигнал» - корреляция носит отрицательный характер (г= -0,34; р<0,07). Сила корреляционных связей в группе наблюдения увеличивается при постгипоксическом восстановлении (г=-0,52; р<0,003).

В целом, транзиторная гипоксия у спортсменов в условии «шум» вызывает повышение ПВО и снижение ППО, на постгипоксическом восстановлении латентное время ответов возвращается до исходного уровня с увеличением правильно полученных ответов выше первоначального показателя. В условии «сигнал» ЛВО последовательно увеличивается в ходе эксперимента, а качество опознания на фоне гипоксии уменьшается с последующим возвращением к исходному уровню в постгипоксическом состоянии. У лиц, не занимающихся активно спортом, гипоксический стресс в условии «шум» вызывает увеличение ЛВО с уменьшением ППО, в восстановительный период количество ППО сохраняется, а скорость ответов уменьшается. В условии «сигнал» качество ответов в ходе эксперимента увеличивается, а ЛВО при ТФГ увеличивается с незначительным снижением в фазу восстановления. Представленные данные свидетельствуют об избирательном влиянии краткосрочной гипоксии на процессы опознания при наличии или отсутствии тестового стимула, а также - о более высокой устойчивости к ТФГ механизмов рабочей памяти у спортсменов.

ченко В.П. и др., 1976). Процессы опознания, согласно одному из наиболее распространенных мнений, лимитируются не столько свойствами зрительной системы, сколько «ресурсами» внимания и памяти, а также способами их распределения при решении определенной перцептивной задачи. Из двух основных форм памяти осознанное запоминание и воспроизведение фактов и событий обеспечивает декларативная, она зависит от внимания, нейрофизиологической основой являются структуры височной области, включающей гиппокамп. Компарация сигналов с участием гиппокампа является ключевым звеном в процессах декларативной формы памяти, особенно на начальных этапах обработки поступающих сигналов. Путь обработки информации гиппокампальной системой многоэтапен, осуществляется со значительной временной задержкой (300-500 мс) и основная его функция - выделение нужной информации и торможение незначимых стимулов (Архипов В.И., 2004). С другой стороны, Б. Кейси с сотрудниками показали, что передняя цингулярная область и дорзолатеральная префронтальная кора активируются при возникновении конфликта между предупреждающим сигналом и сигналом-целью. При этом более выраженная активация передней цин-гулярной коры коррелировала с возрастанием числа ошибок, а преобладание активации префронтальной зоны наблюдалось при уменьшении числа ошибок (Мачинская Р.И., 2003). Таким образом, согласно различным литературным данным, в процессах опознания, и особенно - в конфликтной ситуации, которая имеет место и в наших экспериментах, участвуют обширные области мозга, включающие префронтальные, височные и теменные отделы коры.

При трактовке приведенных выше данных, возможны два различных подхода: прямое воздействие дефицита кислорода на нейронные сети и изменение внутрицентральных взаимоотношений.

Бажин А.В., Ахмадеев Р.Р., Тупиев ИД.

Учитывая характер, глубину и особенно - продолжительность моделируемой в наших экспериментах гипоксии, первая группа факторов вряд ли оказывает существенное влияние на процессы анализа информации, поскольку хорошо известно, что изменение скорости зрительно-моторной реакции наступает при умеренной гипоксической гипоксии, соответствующей высоте примерно 3500 м, эффективность операторской работоспособности падает на высоте 5000 м (Новиков В.С., 1998). Вместе с тем, пролонгированная проба Штанге оказывает на организм сложное разностороннее воздействие, основные звенья которого состоят в стремительном снижении кислородных градиентов, гиперкапнии, мощной активации сердечнососудистой системы и как следствие этих процессов - резкое повышение активности в системе бульбо-понтийный дыхательный механизм - ретикулярная формация, которое приводит к изменению характера внутрицентральных взаимоотношений (Кривощеков С.Г., Диверт Г.М., 2001; Со-роко С.И., 2003). По нашему мнению, результаты исследования, наиболее корректное объяснение могут получить в соответствии с теорией Д. Кане-мана, по которой общий объем ресурсов внимания является приблизительно постоянным, но он может меняться в зависимости от состояния активации. Очевидно, что обнаруженные нами факты увеличения латентного времени ответов при отно-

Влияние транзиторной физиологической гипоксии на процессы опознания у спортсменов сительно неизменном количестве правильно полученных ответов на пике гипоксии, а также повышение эффективности опознания в постгипоксическом периоде является прямым результатом такого перераспределения. Морфо-функциональной основой воздействия пролонгированного апноэ на механизмы мозга, обеспечивающие информационно-аналитические функции, может быть хорошо известное из классической нейрофизиологии диффузное влияние со стороны восходящей ретикулярной формации на обширные отделы головного мозга.

Выводы

-

1. Транзиторная гипоксия, вызванная пролонгированным апноэ, вызывает повышение латентного времени опознания.

-

2. В период постгипоксического восстановления у спортсменов произошло повышение эффективности опознания относительно в основном за счет снижения латентного времени опознания.

-

3. Более чувствительными к действию транзиторной гипоксии оказываются механизмы опознания, работающие в условии «шум» при отсутствии релевантного сигнала в стимульном ряду.

-

4. Причиной изменения процессов опознания при действии пролонгированного апноэ является опосредованное через ретикулярную формацию влияние бульбо-понтийного дыхательного механизма на различные отделы зрительного анализатора.