Влияние тропических и субтропических растений на альгофлору вне и в ризосфере почв оранжереи

Автор: Сулейманова З.Н., Михайлова В.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Прикладная экология

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе показаны исследования особенностей развития альгофлоры и структурно-функциональной организации альгоценозов почвы. Влияние тропических и субтропических растений на пространственную структуру альгоценозов оранжереи проявляется в уменьшении видового разнообразия водорослей в ризосфере.

Альгофлора, ризосфера, видовые и внутривидовые таксоны

Короткий адрес: https://sciup.org/148200563

IDR: 148200563 | УДК: 635:918:581:232/275+631.425582.232/275

Текст научной статьи Влияние тропических и субтропических растений на альгофлору вне и в ризосфере почв оранжереи

При содержании и сохранении коллекций тропических и субтропических растений в условиях оранжереи одним из важных факторов является почвенный состав, влияние микроорганизмов, агрохимический и гидротермический режимы почв, освещенность, влажность и др.

Осуществляя процессы накопления органического вещества [3, 4] фиксации атмосферного азота [5] и улучшая гидротермический режим почв [6, 7], водоросли оказывают благоприятное воздействие на почвенный покров и высшую растительность [8]. Изучение особенностей организации, умелое использование и регулирование развития почвенных водорослей может способствовать повышению плодородия почв, сохранению биологического разнообразия и поддержанию устойчивости трансформированных человеком биогеоценозов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Было изучено влияние тропических и субтропических растений на альгофлору почв оранжереи, а также, предприняты задачи выявления структурнофункциональной организации альгоценозов и аль-гофлоры почвы оранжереи Уфимского ботанического сада (БСИ УНЦ РАН)и на его территории под определенными видами субтропических и тропических растений. Результаты исследования могут быть использованы в решении вопроса сохранения биологического разнообразия и поддержания устойчивости экосистем в условиях оранжереи.

В соответствии с общепринятой в почвенной альгологии методикой были заложены пробные площадки размером (1 х 1) м 2 под условными номерами от 1 до 15 (список растений 15 видов в табл. 1). Для выявления состава почвенных водорослей были использованы прямое микроскопирование почвенного образца, почвенные культуры со «стеклами обрастания», а также использованы среды Б.В. Громова № 6, Болда (ВВМ), М. Бристоль в модификации М.М. Голлербаха [9].

Методика анализа структурно-функциональной организации сообществ почвенных водорослей оранжереи включает ряд последовательных этапов.

-

1. Выявление видового состава и таксономической структуры.

-

2. Выявление состава и соотношения жизненных форм водорослей.

-

3. Выявление и влияние видов почвенных водорослей в ризосфере и за пределами прикорневой зоны растений оранжереи.

Изучение вертикальной стратификации почвенных водорослей в пределах анализируемых альгоце-нозов проводилось в период с 2004 по 2005 г. Отбор проб для качественного анализа водорослей осуществлялся по трем стенкам разреза почвы глубиной 30 см с последующим составлением усредненного образца в слоях почвы 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25 и 25-30 см. В каждом слое отмечалось общее число выявленных видовых и внутривидовых таксонов водорослей. Вследствие однородности почвенных условий в пределах пробных площадок определяющее значение в горизонтальной пространственной организации сообществ водорослей принадлежит высшим растениям. Для изучения характера и направления влияния проводилось исследование ризосферного эффекта [10]. Корневая система выкапывалась до глубины 10-15 см. Из слоя почвы в 1-2 мм, плотно приставшей к корням, отбиралась проба для качественного анализа ризосферных водорослей. В качестве контроля использовалась почва, отобранная вне зоны корней с той же глубины. Для выявления степени сходства разновеликих флор оранжереи и резервного участка ботанического сада использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена [11].

Число видовых и внутривидовых таксонов водорослей растений пробных площадок, заложенных в оранжерее БСИ УНЦ РАН показана в табл. 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследований в оранжерее БСИ УНЦ РАН выявлено 85 видовых и внутривидовых таксонов почвенных водорослей, относящихся к 4 отделам, 9 классам, 14 порядкам, 29 семействам и 53 родам.

Таксономический спектр почвенных водорослей изученных сообществ отражен в табл. 2.

Приведенные данные позволяют оценить видовое разнообразие и характер таксономической структуры исследованных альгоценозов. Макси- мальное число видов водорослей (44 вида) зафиксировано в пределах альгоценоза 2, формирующегося в почвах оранжереи ботанического сада под растением банан мудрецов. Наименее флористически богатым по видовому составу (8 видов) оказалось сообщество почвенных водорослей под номером 15, соответствующее пробной площадке с суккулент-ными растениями.

Таблица 1. Число видовых и внутривидовых таксонов водорослей растений пробных площадок

|

№ пп |

Таксоны |

Число видов, разновидностей и форм водорослей |

|

|

в ризосфере |

вне ризосферы |

||

|

1 |

Bambusa vulgaris |

13 |

22 |

|

2 |

Musa sapientu |

31 |

44 |

|

3 |

Ginkgo biloba |

12 |

30 |

|

4 |

Casuarina eguisetifolia |

26 |

32 |

|

5 |

Cupressus semperviren |

20 |

18 |

|

6 |

Coffea arabica |

33 |

38 |

|

7 |

Cinnamomum camphora |

23 |

37 |

|

8 |

Magnolia grandiflora |

18 |

17 |

|

9 |

Eriobotrya germanica |

20 |

23 |

|

10 |

Monstera deliciosa |

11 |

27 |

|

11 |

Vitis voinierianum |

15 |

39 |

|

12 |

Phonix canariensis |

20 |

26 |

|

13 |

Citrus sinensis |

14 |

39 |

|

14 |

Eucalyptus camaldulensis |

14 |

36 |

|

15 |

Opuntia microdasys albispina |

8 |

8 |

Таблица 2. Таксономическая структура почвенных водорослей

|

1* |

Число |

||||||

|

co о у в о |

со о и S |

со W о С |

со 1S 2 и |

со о о Си |

со |

S н я * со s 3 о х со s Зоо m Ч о о s Ч со S S m |

|

|

1 |

4 |

8 |

10 |

14 |

19 |

22 |

22 |

|

2 |

4 |

8 |

12 |

24 |

36 |

43 |

44 |

|

3 |

4 |

8 |

12 |

18 |

25 |

30 |

30 |

|

4 |

4 |

7 |

10 |

17 |

25 |

31 |

32 |

|

5 |

4 |

6 |

8 |

12 |

17 |

19 |

20 |

|

6 |

4 |

8 |

12 |

19 |

33 |

37 |

38 |

|

7 |

4 |

9 |

12 |

19 |

28 |

35 |

37 |

|

8 |

4 |

7 |

10 |

14 |

18 |

18 |

18 |

|

9 |

4 |

7 |

11 |

16 |

20 |

23 |

23 |

|

10 |

4 |

8 |

12 |

16 |

26 |

27 |

27 |

|

11 |

4 |

8 |

12 |

20 |

30 |

37 |

39 |

|

12 |

4 |

8 |

12 |

17 |

24 |

26 |

26 |

|

13 |

4 |

8 |

12 |

19 |

31 |

37 |

39 |

|

14 |

4 |

8 |

12 |

21 |

32 |

36 |

36 |

|

15 |

3 |

3 |

4 |

5 |

8 |

8 |

8 |

|

Все го: |

4 |

9 |

14 |

29 |

53 |

80 |

85 |

* - номер названий тропических и субтропических растений

Лидирующее положение по числу видов, разновидностей и форм водорослей почвенной альгофло- ры оранжереи БСИ УНЦ РАН в спектре, состоящем из 53 родов, занимает род Chlamydomonas (9 видов, 10,6%). Менее значительный вклад во флористическое разнообразие почвенных водорослей вносит род Navicula (6 видами, 7,1%). Кроме указанных, в число ведущих входят роды Chlorhormidium, Oscillatoria, Stichococcus и Tetracystis, находящиеся в равном долевом участии (3,5%) и включающие в себя по 3 видовых и внутривидовых таксона водорослей.

Доминантный комплекс альгофлоры почвы оранжереи БСИ УНЦ РАН включает 7 видов и разновидностей водорослей, что составляет неокульту-ренной почвы 18,9% от общего видового богатства, окультуренной почвы – 5 видов и разновидностей водорослей 5,9% (табл. 3).

Таблица 3. Состав доминантных комплексов аль-гофлор почвы оранжереи Ботанического сада-института УНЦ РАН

|

Аль- |

Видовые и внутривидовые таксо- |

Доля от |

|

гоф- |

ны |

общего |

|

лора |

водорослей доминантного ком- |

состава |

|

плекса |

альгофло- |

|

|

ры, % |

||

|

-§ а и со с |

|

|

|

5,882 |

|

|

3 с S |

|

18,919 |

Синезеленые водоросли, представленные нитчатками порядков Oscillatoriales ( Microcoleus vaginatus (Vauch.) Gom., Phormidium autumnale (Ag.) Gom . ) и Nostocales ( Anabaena variabilis Кütz . ), определяют 43% доминирующих видов почвенных водорослей контрольного участка. Долевое участие в доминантном комплексе видовых и внутривидовых таксонов зеленых водорослей, представляющих порядки Chlamydomonadales ( Chlamydomonas gloeogama (Moewus) Gerl.) и Chlorococcales ( Chlorella minutissima Fott et Novakova), составляет 29%. Доминанты среди желтозеленых и диатомовых единичны и представлены видами и разновидностями водорослей порядков Heterococcales ( Botrydiopsis eriensis Snow) и Surirellales ( Hantzschia amphioxys var. amphioxys (Ehrb.) Grun.

in Cl. et Grun. ) соответственно, на которые приходится по 14% общего состава массовых форм.

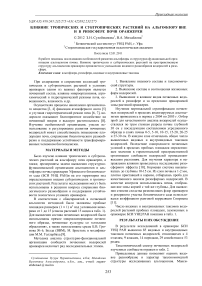

Результаты исследования влияния высших растений на горизонтальное распределение водорослей в почвенных альгоценозах оранжереи представлены на рисунке.

На основании данных, отраженных на табл. 1, следует отметить, что для большей части исследованных альгоценозов характерно снижение видового богатства водорослей в прикорневой зоне растений оранжереи БСИ УНЦ РАН. Положительный ризосферный эффект имел место в сообществах водорослей под номерами 5 и 8; увеличение числа выявленных видовых и внутривидовых таксонов в прикорневой зоне кипариса вечнозеленого и магнолии крупноцветковой (соответственно) незначительно. Отсутствие ризосферного эффекта зафиксировано у опунции мелковолосистой в альгоценозе 15.

Вид растения площадк и

Число видовых и внутривидовых таксонов в ризосфе ре

Число видовых и внутривидовых таксонов вне ризосфе ры

Рис. Видовое разнообразие почвенных водорослей в ризосфере и за пределами прикорневой зоны растений оранжереи БСИ УНЦ РАН

Уменьшение видового разнообразия водорослей в ризосфере большей части растений пробных площадок, заложенных на территории оранжереи, а также незначительность ризосферного эффекта у кипариса и магнолии, находит ряд объяснений. Предполагается, что главной причиной данной особенности является высокое плодородие и насыщенность питательными элементами почвы оранжереи. По Красильникову, чем беднее почва органическими веществами, чем она менее плодородна, тем резче проявляется влияние корневой системы на количественный и качественный состав микрофлоры ризосферы. Альгологи в своих работах неоднократно отмечали справедливость закономерности об обратной зависимости между общим числом выявленных в прикорневой зоне высших растений видов, разновидностей и форм водорослей и степенью плодородия почвенного покрова [12] . Улучшение почвенных условий приводит к повышению видового разнообразия водорослей в почве вне зоны корней, но мало изменяет содержание водорослей в ризосфере.

Большинство растений пробных площадок представляют собой древесные и кустарниковые формы, с опробковением корней которых в верхнем горизонте почвы корневые выделения последних, содержащие минеральные и органические вещества, утрачивают свое значение как источника питательных элементов для водорослей поверхностного слоя почвы [13]. Равномерное горизонтальное распределение водорослей в сообществе 15, связанное с отсутствием ризосферного эффекта у опунции мелковолосистой, предположительно обусловлено адаптационным уменьшением корневых выделений у растений-суккулентов [14], исследовавшая ризосферный эффект у различных пустынных растений, констатирует его отсутствие во всех случаях.

Таким образом, влияние высших растений на пространственную структуру альгоценозов оранжереи проявляется в уменьшении видового разнообразия водорослей в ризосфере.

ВЫВОДЫ

На основании проведенного исследования особенностей развития альгофлоры и структурнофункциональной организации альгоценозов почвы оранжереи Ботанического сада-института УНЦ РАН были сформулированы следующие выводы:

-

1. Почвенная альгофлора оранжереи включает 85 видовых и внутривидовых таксонов водорослей, относящихся к 4 отделам, 9 классам, 14 порядкам, 29 семействам и 53 родам.

-

2. Влияние тропических и субтропических растений на пространственную структуру альгоценозов оранжереи проявляется в уменьшении видового разнообразия водорослей в прикорневой зоне.

Список литературы Влияние тропических и субтропических растений на альгофлору вне и в ризосфере почв оранжереи

- Международный кодекс ботанической номенклатуры (Токийский кодекс)/Пер. с англ. СПб.: Мир и Семья, 1996. 191 с.

- Водоросли. Справочник/Под ред. Вассера С.П., Кондратьевой Н.В., Масюка Н.П. и др. Киев: Наук. думка, 1989. 608 с.

- Гецен М.В., Стенина А.С., Патова Е.Н. Альгофлора Большеземельской тундры в условиях антропогенного воздействия. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1994. 147 с.

- Некрасова К.А. Место водорослей в системе удобрение -почва -растение и их роль как индикаторов//Актуальные проблемы современной альгологии. Тез. докл. I Всесоюз. конф. (Черкассы, 23-25 сент. 1987 г.). Киев: Наук. думка, 1987. С. 171.

- Панкратова Е.М. Роль азотофиксирующих синезеленых водорослей (цианобактерий) в накоплении азота и повышении плодородия почвы. Автореф. дис. д-ра биол. наук. М., 1981. 39 с.

- Голлербах М.М., Штина Э.А. Почвенные водоросли. Л.: Наука, 1969. 228 с.

- Дубовик И.Е. Водоросли эродированных почв и альгологическая оценка почвозащитных мероприятий. Уфа: Изд. Башк. ун-та, 1995. 156 с.

- Новичкова-Иванова Л.Н. О роли почвенных водорослей в биогеоценозах//Развитие и значение водорослей в почвах Нечерноземной зоны. Материалы межвуз. конф. Пермь: Б.И., 1977. С. 62-65.

- Кузяхметов Г.Г., Дубовик И.Е. Методы изучения почвенных водорослей. Уфа: Изд-во БашГУ, 2001. 58 с.

- Кузяхметов Г.Г. Методические указания по изучению почвенных водорослей. Уфа: БашГУ, 1986. 32 с.

- Кузяхметов Г.Г. Пространственная организация почвенных альгоценозов степи и лесостепи. Автореф. дис. д-ра биол. наук. Сыктывкар, 2000. 37 с.

- Штина Э.А. Влияние почвенных водорослей на рост и урожай сельскохозяйственных растений//Методы изучения и практического использования почвенных водорослей. Тр. Киров. с.-х. ин-та. 1956. Вып. 23. С. 33-40.

- Штина Э.А., Байрамова Л.А., Перминова Г.Н., Третьякова А.Н. Взаимодействие между почвенными водорослями и высшими растениями//Физика, химия, биология и минералогия почв СССР. М.: Наука, 1964. С. 284-292.

- Новичкова-Иванова Л.Н. Почвенные водоросли фитоценозов Сахаро-Гобийской пустынной области. Л.: Наука, 1980. 225 с.