Влияние туннелизации на гемодинамику в полости диафиза большеберцовой кости

Автор: Шевцов В.И., Бунов В.С., Гордиевских Н.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2005 года.

Бесплатный доступ

Изучены результаты 170 экспериментов по выявлению изменений интерстициального давления (ВКД) и параметров пульсового кровотока по данным реографии в полости диафиза большеберцовой кости во время осуществления и после туннелизации кости спицей. Выявлено, что появление дефекта компактного вещества приводит к снижению ВКД, пропорциональному величине дефекта. С помощью медуллографии доказано, что появление дефектов компактного вещества приводит к появлению новых путей циркуляции интерстициальной жидкости - из полости кости в мягкие ткани, которые могут функционировать до четырех месяцев.

Большеберцовая кость, диафиз, внутрикостное давление, реография, туннелизация

Короткий адрес: https://sciup.org/142120830

IDR: 142120830

Текст научной статьи Влияние туннелизации на гемодинамику в полости диафиза большеберцовой кости

Исследования показали, что туннелизация диафиза кости приводит к снижению давления в его полости (далее ВКД), пропорциональному величине дефекта компактного вещества, и восстановлению по мере заживления повреждений [6]. В процессе исследований были зарегистрированы пульсовые изменения ВКД и отмечено, что туннелизация приводит к изменениям их амплитуды и формы. Для изучения взаимосвязи между ВКД и кровенаполнением в полости диафиза большеберцовой кости был проведен анализ случаев, когда пульсовые изменения ВКД регистрировали в динамике.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Из 170 зарегистрированных результатов исследований, проведенных на 28 взрослых собаках, пульсации ВКД выявлены в 69 случаях (40 %). В 9 случаях (5 %) после туннелизации они прекратились, в 60 случаях (35 %) у 10 взрослых собак с длиной голени 9-12 см сохранялись в течение всего хронического эксперимента.

Для регистрации ВКД в полости диафиза большеберцовой кости использовали 2 канюли, изготовленные из игл для переливания крови И-65. Каждую иглу укорачивали до 2 см, затачивали на 3 грани, фиксировали в специальном наконечнике с мандреном. На иглу надевали обтягивающий фрагмент синтетического кате- тера длиной 14 мм, который ограничивал погружение её свободной части в полость диафиза до 3 мм и, прижимая мягкие ткани к кости, предупреждал выход содержимого из полости диафиза. С помощью электродрели одну канюлю вводили в верхнюю треть, вторую, отступив 5 см, в среднюю треть полости диафиза. Манд-рен удаляли, полость каждой канюли заполняли изотоническим раствором хлорида натрия с добавлением гепарина из расчёта 5000 единиц на 1 литр. Канюлю в средней трети полости диафиза соединяли с датчиком давления комплекса «Мингограф-82», который располагали на уровне сердца собаки. В просвет второй канюли вводили заглушку.

Обе канюли присоединяли к реографу РГ 4-01.

Реография при силе зондирующего тока 1 мА, частоте 46 кГц. Калибровочный сигнал 0,05 Ом. Запись с помощью комплекса «Мингограф-82» при скорости движения ленты 50 и 100 мм/с. Межэлектродное сопротивление участка полости диафиза (R) регистрировали со шкалы реографа. Так как межэлектродное сопротивление с обратной пропорциональностью характеризует изменения содержания электролита (кровенаполнение) [5], при построении диаграмм для получения представления об изменениях использовали величину, вычисляемую по формуле 100+(100 – R).

Туннелизацию производили спицей диаметром 1,8 мм со специальной заточкой для сверления диафиза. Спицу проводили без остановки поперечно через диафиз большеберцовой кости в направлении с передневнутренней поверхности на переднюю поверхность малоберцовой кости на расстоянии 1 и 2 см выше и ниже канюли в средней трети диафиза. После проведения через кость спицу сразу удаляли. Промежуток времени между проведением спиц составлял

РЕЗУЛЬТАТЫ

В контроле пульсирующее ВКД составляло от 23 до 59 мм рт. ст., в среднем 45,4 6,4 мм рт.ст. (p<0,001). Следовательно, пульсации были зарегистрированы у животных с относительно высоким ВКД.

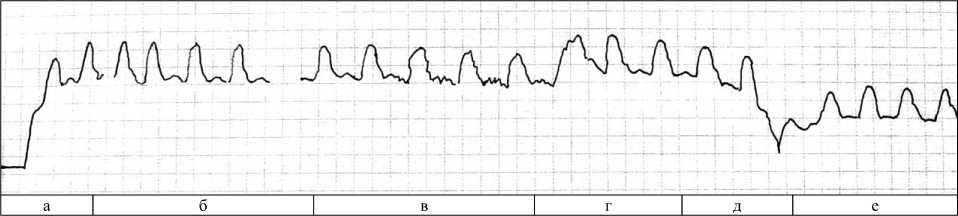

Первое сверление компактного вещества спицей приводило к расширению вершины пульсаций ВКД и появлению мелких колебаний давления (рис. 1). При внедрении конца спицы в полость диафиза ВКД повышалось на 5-10 мм рт. ст., во время сверления второго слоя компактного вещества оставалось повышенным, а мелкие колебания давления регистрировали не во всех случаях. После проведения спицы через кость ВКД начинало снижаться, удаление спицы приводило к его резкому снижению. Затем ВКД компенсаторно повышалось и стабилизировалось на сниженном относительно контроля уровне. При стабилизации ВКД его пульсации сначала приобретали форму треугольника, затем соответствовали таковым в контроле, но имели более широкую вершину.

Вторая туннелизация приводила к изменениям ВКД, в основном аналогичным таковым после первой туннелизации. Отличия состояли в том, что сверление компактного вещества не сопровождалось появлением мелких колебаний давления в полости диафиза, повышение ВКД вследствие внедрения конца спицы в полость диафиза было менее выражено и составляло 3-8 мм рт. ст. После второй туннелизации форма пульсаций ВКД достоверно не отличалась от таковой после первой туннелизации.

При третьей туннелизации после внедрения конца спицы в полость диафиза ВКД повыша-

20 минут.

Для выявления направления циркуляции жидкости в полости диафиза после окончания электрофизиологических исследований производили медуллографию. Шприцем вводили в иглу для измерения ВКД 0,8 мл раствора омнипака. Рентгенографию производили после введения 0,6 мл раствора при расстоянии между объектом и рентгеновской трубкой 90 см, силе тока 40 мА, напряжении 48-52 кВ, экспозиции 0,25 с.

Все инвазивные вмешательства выполняли при соблюдении правил обращения с животными: в условиях операционной стерильными инструментами под внутривенным капельным тиопенталовым наркозом. Исследования проводили в процессе туннелизации кости, затем в течение шести месяцев. Из полученных данных составляли невзвешенные вариационные ряды. Анализ данных с помощью программы Exel 7,0: определяли средние, ошибку, достоверность средних и их различий по Стьюденту, коэффициент ранговой корреляции по Спирмену [1].

ИССЛЕДОВАНИЯ лось на 3-8 мм и сразу начинало снижаться. После стабилизации форма его пульсаций не отличалась от таковой после первой туннелизации.

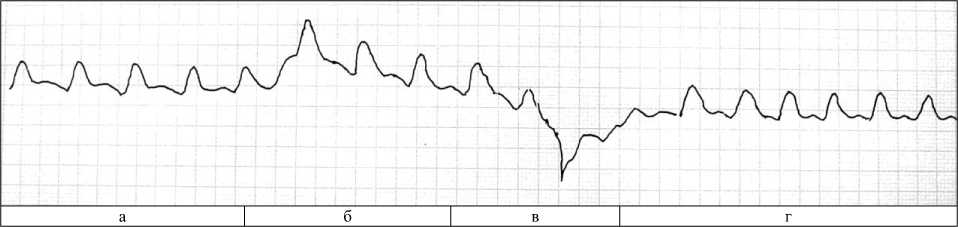

При четвёртой туннелизации ВКД, повысившееся на 2-5 мм вследствие внедрения конца спицы в полость диафиза, сразу начинало снижаться и ещё до окончания сверления второго слоя компактного вещества достигало начальной величины. После проведения спицы через кость снижение ВКД продолжалось, удаление спицы приводило к его снижению до изолинии. Затем ВКД компенсаторно повышалось и стабилизировалось на уровне, сниженном относительно предыдущего. После стабилизации ВКД форма его пульсаций не отличалась от таковой после первой туннелизации (рис. 2).

Таким образом, первое сверление компактного вещества диафиза кости приводило к появлению мелких колебаний ВКД, которые не регистрировали после удаления спицы появления «открытых» дефектов компактного вещества. Внедрение спицы в полость диафиза всегда сопровождалось повышением ВКД, выход спицы за поперечник кости – его снижением до начальных величин, а удаление спицы – относительно резким снижением ВКД с последующим компенсаторным повышением и стабилизацией на новом, сниженном уровне. Первое сверление компактного вещества приводило к расширению вершины пульсаций ВКД. Туннелизация диафиза кости сопровождалась временными изменениями формы пульсаций ВКД, которая восстанавливалась при стабилизации ВКД и сохранении расширенной вершины.

Рис. 1. Фрагменты записи давления в полости диафиза большеберцовой кости. а) подключение объекта; б) пульсации ВКД в полости диафиза интактной кости имеют заострённую вершину; в) сверление компактного вещества спицей привело к расширению вершины пульсаций ВКД и появлению мелких колебаний давления; г) внедрение спицы в полость диафиза стало причиной повышения ВКД; д) после выхода спицы за второй слой компактного вещества ВКД стало снижаться, удаление спицы привело к его резкому снижению; е) ВКД стабилизируется на более низком, чем в контроле, уровне; форма пульсаций восстанавливается. Собака 2504. Скорость движения ленты 25 мм/с

Рис. 2. Фрагмент записи давления в полости диафиза большеберцовой кости при четвертой туннелизации; а) сверление первого слоя компактного вещества; б) внедрение спицы в полость диафиза привело к повышению ВКД, которое сразу стало снижаться и достигло начальной величины; г) выход спицы за пределы кости слал причиной продолжения снижения ВКД, удаление спицы привело к снижению ВКД до изолинии; д) в процессе стабилизации ВКД форма его пульсаций вос-

становилась. Собака 2504. Скорость движения ленты 25 мм/с

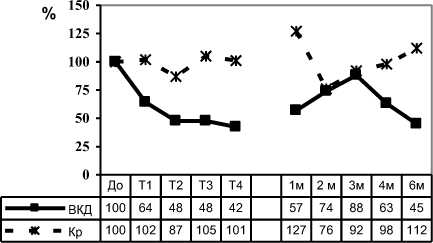

После первой туннелизации (рис. 3) ВКД снизилось (p<0,05), после второй – снизилось недостоверно, после третей не изменилось, после четвертой – ещё снизилось (p<0,05). Через месяц ВКД было ниже такового в контроле (p<0,05), через 2, 3 и 4 месяца достоверно не отличалось от контрольных значений, а через 6 месяцев вновь снизилось (p<0,05). Коэффициент ранговой корреляции между количеством туннелей и ВКД в течение двух месяцев составил r = -1,0, что свидетельствовало о максимально сильной обратной связи между изучаемыми явлениями. Затем его величина была меньше необходимой для уровня значимости критерия 95 %. Следовательно, туннелизация диафиза кости служила причиной снижения ВКД и оказывала определяющее влияние на его величину в течение двух месяцев.

Рис. 3. Центральные тенденции изменений ВКД и кровенаполнения в полости диафиза большеберцовой кости вследствие туннелизации у животных первой серии экспериментов

Медуллография показала, что туннелизация приводила к появлению новых путей циркуляции интерстициальной жидкости её перемещению из полости диафиза через дефекты компактного вещества к окружающим кость тканям, которое могло продолжаться до четырех месяцев (рис. 4).

Измерения на рентгенограммах показали (рис. 5), что при площади диафиза большеберцовых костей в боковой проекции 1023,5±98 мм2 (p<0,05) проведение спицы приводило к появлению в нём двух дефектов компактного вещества общей площадью 6,28±0,09 мм2 (p<0,01), что составляло 0,61 % от площади диафиза. Суммарно площадь дефектов компактного вещества составляла 25,12±1,23 мм2 или 2,4 % от площади диафизов.

Сопоставление ВКД и величины дефекта компактного вещества показало, что их изменения происходили однонаправленно; коэффициент ранговой корреляции составил 1,0; что соответствовало уровню значимости 95 %.

На основании изменений межэлектродного сопротивления содержание электролита в полости диафиза достоверно увеличилось через месяц и уменьшилось через 2 месяца после тун-нелизации кости (p<0,001), а в остальные сроки достоверно не отличалось от контрольных значений (рис. 3). Коэффициент ранговой корреляции между ВКД и содержанием электролита составил 0,692 – был недостаточен для критерия значимости 95 %. Следовательно, снижение ВКД не привело к достоверным изменениям содержания жидкости в полости диафиза.

Рис. 5. Рентгенограмма. Задняя косая проекция. Диафиз большеберцовой кости собаки. В центре и сверху одиночные дефекты компактного вещества от внедрения канюли для измерения давления в полость диафиза. Парные дефекты компактного вещества с разрушением содержимого между ними получены после проведения спицы через диафиз кости в поперечнике – туннелизации диафиза кости

а

б

в

Рис. 4. Медуллография. а) первые сутки после туннелизации кости; трасса перемещения рентгеноконтрастного раствора в полости диафиза от канюли к дефекту компактного вещества, и от дефекта компактного вещества в мягкие ткани по ходу спицевого канала. Ув.6. б) через 45 дней; в нижней половине полости диафиза видны фрагменты трассы перемещения рентгеноконтрастного раствора от канюли, скопления раствора в мягких тканях в проекции дефектов компактного вещества; в верхней половине диафиза рентгеноконтрастный раствор через дефекты компактного вещества вышел в мягкие ткани и образовал крупное скопление, от которого началось его перемещение в подкожную клетчатку; в) через 99 дней. В полости диафиза видны трассы перемещения рентгеноконтрастного раствора к дефектам компактного вещества и в вену; через проксимальный дефект компактного вещества раствор вышел в мягкие ткани и образовал локальное скопление. Ув. 3. г) через 125 дней после туннелизации раствор омнипака в мягких тканях образовал скопление только в области дефектов компактного вещества, полученных от введения канюли для исследований. Собака 2504

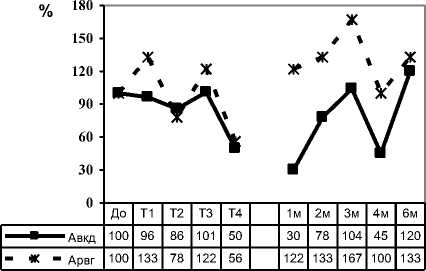

Амплитуда пульсаций ВКД (рис. 6) уменьшилась после четвертой туннелизации (p<0,05), в течение двух месяцев оставалась сниженной (p<0,05), затем восстановилась. Амплитуда реограмм (пульсового кровенаполнения) уменьшилась после второго и четвёртого проведения спицы (p<0,05), затем превышала величину в контроле (p<0,01). Изменения амплитуды пульсаций ВКД и пульсовой волны кровенаполнения происходили однонаправленно, коэффициент ранговой корреляции между ними составил 0,84, что соответствовало уровню значимости 95 %. Следовательно, пульсовые изменения кровенаполнения служили причиной пульсаций ВКД.

Рис. 6. Центральные тенденции изменения амплитуды пульсовой волны давления (Авкд) и кровенаполнения (Арвг) в полости диафиза большеберцовой кости вследствие туннелизации у животных первой серии экспериментов

Таблица 1

Изменения интерстициального давления (ВКД) и межэлектродного сопротивления в полости диафиза большеберцовой кости

|

n |

ВКД |

% |

p< |

Межэлектродное сопротивление |

% |

p< |

100+(100- R), % |

|

|

До |

10 |

45,4 6,4 |

100 |

847 78 |

100 |

100 |

||

|

Т1 |

10 |

29,2 3,3 |

64 |

0,05 |

831 110 |

98 |

102 |

|

|

Т2 |

10 |

21,6 3,9 |

48 |

0,01 |

995 95 |

113 |

0,05 |

87 |

|

Т3 |

10 |

21,6 6,1 |

48 |

0,01 |

802 98 |

95 |

105 |

|

|

Т4 |

10 |

19,2 2,9 |

42 |

0,01 |

839 62 |

99 |

101 |

|

|

1 м |

2 |

26,0 9,9 |

57 |

0,05 |

622 23 |

73 |

0,001 |

127 |

|

2 м |

2 |

33,5 5,5 |

74 |

1047 12 |

124 |

0,001 |

76 |

|

|

3 м |

3 |

40,0 9,9 |

88 |

915 93 |

108 |

92 |

||

|

4 м |

4 |

28,8 5,4 |

63 |

863 85 |

102 |

98 |

||

|

6 м |

2 |

20,5 12 |

45 |

0,05 |

750 10 |

88 |

0,05 |

112 |

Критическое значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена – r=0,77, уровень значимости 0,05.

Таблица 2

Изменения пульсаций интерстициального давления (ВКД) и амплитуды реограмм (Арвг) в полости диафиза большеберцовой кости

|

n |

Авкд |

% |

p< |

Арвг |

% |

p< |

|

|

До |

10 |

11,1 1,9 |

100 |

0,09 0,007 |

100 |

||

|

Т1 |

10 |

10,7 3,1 |

96 |

0,12 0,04 |

133 |

||

|

Т2 |

10 |

9,5 2,7 |

86 |

0,07 0,004 |

78 |

0,05 |

|

|

Т3 |

10 |

11,1 3,5 |

101 |

0,11 0,015 |

122 |

||

|

Т4 |

10 |

10,3 1,6 |

50 |

0,11 0,004 |

56 |

0,05 |

|

|

1 м |

2 |

8,7 2 |

30 |

0,05 |

0,12 0,07 |

122 |

|

|

2 м |

2 |

3,3 2 |

78 |

0,05 |

0,05 0,005 |

133 |

0,01 |

|

3 м |

3 |

13,3 5,4 |

104 |

0,15 0,016 |

167 |

0,01 |

|

|

4 м |

4 |

5,0 1,4 |

45 |

0,05 |

0,09 0,02 |

100 |

|

|

6 м |

2 |

11,6 3 |

120 |

0,12 0,01 |

133 |

0,05 |

Критическое значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена – r=0,84, уровень значимости 0,05.

Корреляция между величиной ВКД и ампли- ром, определяющим величину ВКД, была вели- тудой его пульсаций, между ВКД и амплитудой чина дефекта компактного вещества.

реограмм не выявлена. Следовательно, факто-

РЕЗЮМЕ

Известно, что ВКД имеет постоянную составляющую и может «пульсировать» [4, 7, 8, 9]. Исследование показало, что пульсации ВКД были при относительно высокой его величине в полости диафиза большеберцовой кости.

Первое сверление компактного вещества диафиза кости приводило к появлению мелких колебаний ВКД в его полости. После внедрения конца спицы в полость диафиза эти колебания регистрировали не постоянно, а после появления «открытых» дефектов компактного вещества они исчезали.

После первого и второго внедрения конца спицы в полость диафиза ВКД повышалось и оставалось повышенным до выхода спицы за второй слой компактного вещества. После третьего внедрения конца спицы ВКД начинало снижаться до завершения сверления второго слоя компактного вещества. После четвертого внедрения конца спицы оно снизилось до изначальных значений (в процессе сверления второго слоя компактного вещества). Следовательно, появление «открытых» дефектов компактного вещества приводило к исчезновению мелких колебаний давления в полости диафиза большеберцовой кости, а по мере увеличения размеров «открытых» дефектов ускорялось снижение ВКД.

Полученные данные позволяют сделать следующее заключение. Внедрение конца спицы в полость диафиза увеличивало объём содержимого полости на величину фрагмента внедряемой спицы, поэтому всегда сопровождалось повышением ВКД. При выходе конца спицы за пределы кости удалялась часть вещества полости диафиза и ВКД начинало снижаться. Удаление спицы освобождало дефекты компактного вещества, и жидкая среда из полости диафиза устремлялась к мягким тканям. Восполнение количества жидкости в полости диафиза и, вероятно, пломбирование дефектов компактного вещества гематомой и детритом обеспечивало повышение сопротивления потоку жидкости, и ВКД стабилизировалось на новом уровне.

Туннелизация привела к появлению дефектов компактного вещества, в сумме составив- ших 2,4 % от площади диафиза большеберцовой кости в боковой проекции, что во всех случаях служило причиной снижения ВКД до 42-74 %. Следовательно, для получения гарантированного эффекта от туннелизации длинной кости следует создавать дефект компактного вещества, составляющий не менее 2,4 % от её площади на рентгенограммах.

Медуллография показала, что дефекты компактного вещества служили причиной изменений циркуляции межтканевой жидкости, которая из полости диафиза через эти дефекты начинала перемещаться к мягким тканям. Корреляционный анализ подтвердил, что снижение ВКД определяла величина дефекта компактного вещества.

На основании изменений межэлектродного сопротивления содержание жидкой среды (электролита) в полости диафиза достоверно не менялось. Так как только приток крови является фактором восполнения количества межтканевой жидкости [3], приходим к выводу о том, что увеличение притока крови к кости и выход жидкости из кровеносного русла происходили в соответствии с оттоком жидкости из полости диафиза в мягкие ткани.

Известно, что введение водных рентгеноконтрастных растворов в полость диафиза кости приводит к их быстрому проникновению в венозное русло, вследствие чего рентгенографию делают до завершения введения этих растворов. Причиной служат минимальная разница между интерстициальным и венозным давлением [2], а также особенности строения капилляров полостей кости, имеющих широкие просветы в базальной мембране и между клетками эндотелия для свободного перемещения жидкости и новообразованных клеток крови из интерстициального пространства в кровеносное русло. Медул-лография показала, что в интактной кости вводимый в интерстициальное пространство рентгеноконтрастный раствор служил причиной повышения ВКД и сразу перемещался из интерстициального пространства в венозное русло. После туннелизации введение этого раствора тоже приводило к повышению ВКД, но перемещался раствор не в венозное русло, а к дефектам компактного вещества и через них – в мягкие ткани. Перемещение происходило по путям наименьшего сопротивления, уменьшение количества жидкости служило причиной снижения ВКД. Вероятно, увеличение гидратации окружающих кость тканей приводило к повышению в них интерстициального давления, ко- торое совокупно с гематомой и детритом, «пломбирующими» дефекты компактного вещества, начинало оказывать сопротивление потокам жидкости – и ВКД стабилизировалось.

Первое проникновение спицы в полость диафиза привело к расширению вершины пульсаций ВКД, которое сохранилось до конца периода наблюдений. Затем в процессе изменений ВКД форма его пульсаций менялась, но восстанавливалась после стабилизации. Следовательно, существовал фактор, обеспечивающий восстановление формы пульсаций ВКД.

Корреляционный анализ показал наличие прямой тесной связи между пульсациями ВКД и пульсовыми изменениями кровенаполнения сосудистого русла полости диафиза. Следовательно, пульсовые изменения кровенаполнения сосудистого русла полости диафиза служили причиной наличия ВКД и его пульсаций.

Вероятно, вследствие снижения ВКД увеличивалась фильтрация жидкости из сосудистого русла в интерстициальное пространство полости диафиза, а из-за широких межэндотелиальных щелей в капиллярах этой группы животных жидкость пульсирующим потоком поступала в интерстициальное пространство, и ВКД пульсировало.

Следствием указанного служило появление динамического равновесия между поступлением жидкости из сосудистого русла в интерстициальное пространство полости диафиза и выходом жидкости из этой полости через дефекты компактного вещества.

Обобщая результаты исследования приходим к выводу о том, что появление дефектов компактного вещества приводило к появлению новых путей циркуляции интерстициальной жидкости из полости диафиза к окружающим кость тканям. Движущей силой служил градиент между интерстициальным давлением в полости диафиза и мягких тканях. Увеличение гидратации мягких тканей и пломбирование дефектов компактного вещества гематомой служили причиной повышения сопротивления потокам жидкости и появления динамического равновесия между фильтрацией жидкости из крови в интерстициальное пространство полости диафиза и перемещением жидкости из полости диафиза в мягкие ткани. Необходимость наполнения сосудистого русла полости диафиза служила причиной сохранения гиперемии кости до заживления дефектов компактного вещества органотипичной костью.

ВЫВОДЫ

-

1. Пульсации встречаются чаще при высоком ВКД в полости диафиза длинной кости.

-

2. Дефекты компактного вещества приводят

-

3. Наличие и изменения ВКД определяет фильтрация жидкости из сосудистого русла;

-

4. Повышенное интерстициальное давление в полости диафиза является одним из необходимых условий жизнедеятельности кости.

к перемещению межтканевой жидкости из полости диафиза к окружающим кость тканям, что служит причиной снижения ВКД, увеличения гидратации мягких тканей и реактивным изменениям, направленным на восстановление содержания жидкости в тканях.

пульсации ВКД возникают вследствие пульсовых изменений кровенаполнения полости диафиза.